Dynamik zwischen Rauschen und Verzerrung

Die bisherigen 13 Folgen der „Grundlagen der HiFi-Technik“ erklärten die physikalischen Grundlagen der Elektronik, die Funktionen der verschieden passiven und aktiven Bauteile, die einzelnen Komponenten der HiFi-Anlage im Überblick, die Fachausdrücke für die Meßgrößen, die Grundlagen der magnetischen Speicherung, Funktion und Aufbau des Ohrs, wie auch dessen Einfluß auf die Bewertung der Meßergebnisse. Die beschriebenen Verstärker-Grundschaltungen erlauben sicherlich noch keinen HiFi-tüchtigen Verstärker zu bauen, aber die Kenntnis der sich hinter den Fachwörtern verbergenden Zusammenhänge und Meßmethoden fördert die richtige Interpretation der Daten und damit den sinnvollen Einsatz der Geräte.

Kein HiFi-Gerät für sich allein garantiert hochwertige HiFi-Wiedergabe schlechthin. Erst das harmonische Zusammenspiel der einzelnen Komponenten und die Abstimmung auf die Bedürfnisse der Hörpraxis schaffen hochwertigen Musikgenuß. Der versierte HiFi-Fan kann mit seinem Wissen auch mit weniger kostspieligen Geräten gute Ergebnisse erreichen und dabei schlecht gehandhabte teurere Geräte in der Klangqualität distanzieren. Fehler durch falsches Aussteuern von Magnetbandaufnahmen oder durch Dejustage von Tonarmen fallen besonders auf. In dieser Folge werden einige wichtige Grundbegriffe der Elektroakustik noch einmal aufgegriffen und die Entsprechung des Meßwerts mit der Hörempfindung beim praktischen Umgang mit der HiFi-Anlage diskutiert.

0,1 Prozent Klirr schlimmer als 3 Prozent!

Einige (vermeintliche) Ungereimtheiten führen immer wieder zu Verwunderung, werden einfach so akzeptiert oder aber zu falschen Schlüssen verarbeitet. Warum sollen Verstärker weniger als 0,1 Prozent klirren, wenn Tonbandgeräte ungestraft 3 Prozent verzerren dürfen. Ist nicht ein Cassettentonbandgerät mit der Rauschverminderung Type „D-Com-xz“ mit 100 Dezibel angegebenem Dynamikumfang besser als eine Amateur-Spulenmaschine mit (nur) 76 dB Dynamik? Bei einem Rundfunkbandlaufwerk lautet dann schließlich das Datenblatt sogar auf nur 60 dB Ruhegeräuschspannungsabstand (so heißt die Meßgröße nach DIN). Ein CD-Spieler wiederum schafft 96 dB, klingt aber um Welten besser als der erstgenannte Recorder mit 100 dB.

Ein alter Röhrenverstärker soll mit über 0,3 Prozent Klirr im üblich genutzten mittleren Pegelbereich in der Praxis schöner klingen als ein älterer Transistorverstärker, der mit maximal 0,05 Prozent bis hinauf zur vollen Nennleistung überlegen scheint. Ein Rauschverminderungssystem „abc“ mit 20 dB (gemessener) Verbesserung liefert rauschfreiere Musik als die Konkurrenz „def“ mit nur 8 dB. Das ist zu erwarten. Es verwundert jedoch, daß dieses vielleicht bei Mozarts Streichquartetten gilt, nicht jedoch beim Oscar Peterson Trio. Dann ist stärkeres Rauschen beim „abc“-System noch mitzuhören. Warum führen schließlich Klirrmessungen bei Cassettenrecordern oberhalb von 2 Kilohertz, bei Tunern oberhalb 5 Kilohertz und bei CD-Spielern oberhalb 6,3 Kilohertz zwar zu günstigen Ergebnissen, sagen aber nichts über den Höreindruck aus und sind sogar in den letzten beiden Fällen grob falsch?

Ein wesentlicher Einflußfaktor ist das menschliche Gehör mit seinen bereits beschriebenen unterschiedlichen Hörschwellen und der dadurch bedingte Verdeckungseffekt (siehe Folge 10). Aber auch physikalische Grenzen und unterschiedlichste Meßnormen haben starken Einfluß. Allein schon der Begriff der Dynamik führt immer wieder zu fehlerhaften Vorstellungen, daher hier nochmal zurück zu diesem höchstdynamischen Thema, wobei die Basis-Maßeinheit der Elektroakustik an erster Stelle steht.

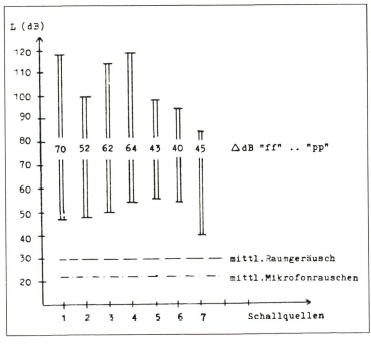

Typische Schallpegelbereiche („ff"...„pp") natürlicher Signalquellen (am Hauptmikrofonort unbewertet quasipeak):

1. Großes Orchester und Chor (Verdi Te Deum)

2. Mittleres Orchester (Mozart Sinfonie KV 385)

3. Sopran (dramatische Arie Mozart Idomeneo)

4. Opernchor

5. Klavier (Akkorde/Einzeltöne Bösendorfer Imperial)

6. Streichquartett (Brahms)

7. Sprache (Rezitation)

Im Zuhörerraum liegen die Pegel der Schallquellen tiefer und damit näher am Raumgeräusch. Die unbewertete spitzenwertähnliche Messung liefert zudem höhere Werte als sonst übliche Messungen (effektiv, „A"-Filterbewertung).

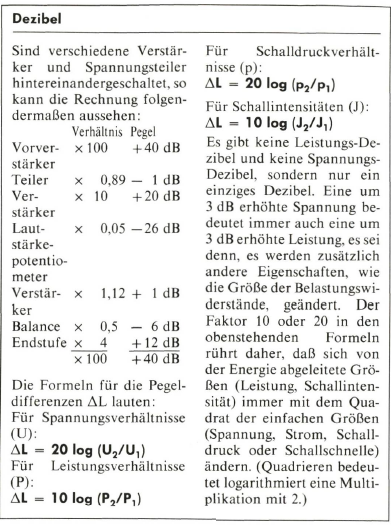

Das Verhältnis von Prozent - Dezibel - Phon

Das Ohr beurteilt bei einem Lautstärkevergleich immer die Verhältnisse zweier Schalldrücke zueinander. Einem Schalldruck entspricht in den elektronischen Schaltungen einer HiFi-Anlage eine Spannung. Für die unterschiedliche Hörbarkeit ist also das Verhältnis von Spannungswerten zueinander ausschlaggebend. Eine doppelte Abhörlautstärke oder genauer Lautheit bedeutet, eine 3,16 fach so hohe Spannung am Lautstärke-Potentiometer einzustellen. Der halben Lautheit entspricht genauso das 0,316 fache. Bei einer Steigerung auf die vierfache Lautheit ist die 3,16 • 3,16 = 10 fache Spannung erforderlich.

Mit diesen Verhältniszahlen möchte natürlich keiner gerne umgehen. Prozentangaben helfen aber auch nicht weiter. Bei vierfacher Lautheit ist die Spannung um 800% auf 900% zu erhöhen oder bei einem Viertel der Lautheit um 90% auf 10% zu erniedrigen. Abgesehen davon, daß das Rechnen mit Prozenten noch schwerer fällt, ist genug Möglichkeit für eine falsche Interpretation der Prozentzahlen gegeben, auf die klärenden Wörtchen „auf“ und „um“ wird zu oft verzichtet.

Das Dezibel (Dezi-Bel) vereinfacht das Kopfrechnen enorm. Es ist ein logarithmisches Maß. Eine Logarithmierung ersetzt die Multiplikation und die Division durch die Addition und die Subtraktion. Es ist das Prinzip des Rechenschiebers: Die Addition der logarithmisch geteilten Skalenstrecken bedeutet eine Multiplikation. Eine 3,16 fache Spannung entspricht +10 dB, eine 10 fache Spannung +20 dB (3,16 • 3,16 = 10 oder in Dezibel: +10 dB + +10 dB = + 20 dB).

Wesentliche Lautstärkeunterschiede bedeuten eine Änderung um 10 dB (Verdoppelung oder Halbierung der Lautheit). Änderungen von 1 dB können üblicherweise noch gerade wahrgenommen werden. Besteht die Möglichkeit des direkten Vergleichs (schnelle Umschaltung zwisehen A und B), so sind auch Unterschiede im Bereich 0,3 dB (zirka 3 Prozent) für geschulte Hörer noch feststellbar. Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zwischen den Hörereignissen A und B vermindert sich die Unterscheidungsfähigkeit.

Wirkliche Unterschiede zwischen Leistungsverstärkern bedeuten daher auch eine lOfache Ausgangsleistung. Unterschiede von 80 W zu 100 W sind bei Verstärkern gerade erst hörbar (1 dB). Bei Werten von 1 dB und weniger gilt als einfache linearisierte Näherungsformel:

![]()

Große Werteverhältnisse sind durch das Dezibel mit sinnvollen Zahlengrößen darstellbar. Für das Ohr gilt (siehe Folge 9) ein Verhältnis von 1 zu 1 000 000 für die Hörschwelle und die Schmerzgrenze. Das Verhältnis der beiden Schallintensitäten beträgt eine Trillion (eine 1 mit 12 Nullen). Das logarithmische Dezibel-Maß liefert eine übersichtlichere Zahl von 120 dB, und zwar unverändert für Schalldruck und für Schallintensität, was Fehlinterpretationen verhindert.

Die Maßeinheit Phon ist eine dem Ohr noch besser angepaßte Meßgröße. Bei 1 Kilohertz entspricht die Phon-Skala der dB-Skala, wenn 0 dB gleich der Hörschwelle gesetzt wird, die Schalldrücke und -intensitäten also immer auf die Hörschwelle bezogen werden. Lautstärken in Phon zu messen, ist sehr schwierig, da die Empfindlichkeit des Ohrs je nach Frequenz variiert. Und dieser Ohr-Frequenzgang verändert sich auch noch für verschiedene Ton- oder Geräuscharten. Ersatzweise wird das dB-A verwendet (siehe unten).

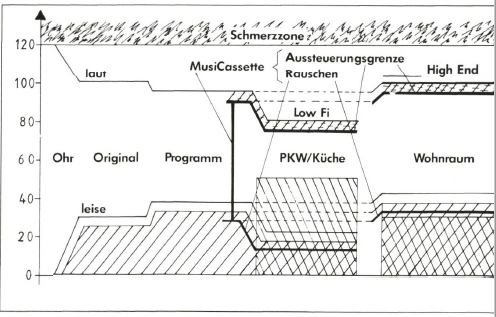

Fertigbespielte Music-Cassetten, die an sehr lauten Stellen etwas übersteuert sind, rauschen bei High-End-Wiedergabe. Bei starken Umgebungsgeräuschen genügt die Systemdynamik fast, Rauschen wird vollständig verdeckt, jedoch klingen laute Stellen unsauber.

5 mal Dynamik, berauschend oder verrauscht

Dynamik - ein Wort, dessen genaueres Verständnis beim Vergleich von HiFi-Geräten wie auch beim Aufnehmen von Musik auf Band weiterhilft. Aber es gilt zu unterscheiden. Denn allzu oft purzeln verschiedene Dynamikbegriffe durcheinander. Ein Lexikon wird zu diesem aus dem Griechischen abgeleiteten Begriff schreiben: Lehre von der Bewegung der Körper (Physik), Veränderung der Ton- und Klangstärke (Musik). Als Gegensatz gibt es die Statik, das Starre. Bleibende. In der Tontechnik ist Dynamik das Auf und Ab der Lautstärke und der Dynamikbereich (kürzer aber eben auch nur Dynamik genannt) der Spielraum für die Lautstärkeänderung. Aber für welche Lautstärkeänderung? Pianissimo bis Fortissimo, Störgeräusch bis Verzerrung, Flüsterton bis Preßlufthammer?

Grenzen setzt das Ohr: Unten die Hörschwelle, das Wachsen von Gras ist nicht mehr hörbar. Oben die Schmerzgrenze. Die akustischen Meßgrößen für diese Lautstärkegrenzen betragen 0 und 120 Phon. Das Dezibel (ohne Zusatzkennzeichnung) beschreibt dagegen stets Lautstärkeunterschiede (genauer: -Verhältnisse). Der Hörbereich zwischen 0 und 120 Phon umfaßt also 120 dB, die Ohr-Dynamik. Alle anderen Dynamikwerte müssen da hineinpassen.

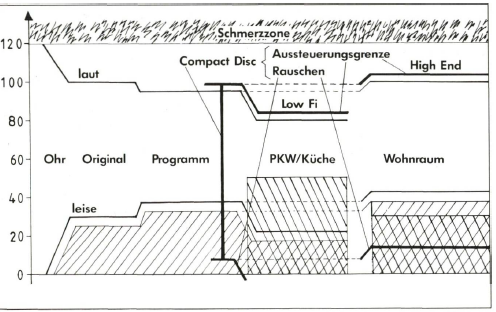

Die Compact Disc hat oben und unten Reserven. In Pkw oder Küche bietet sie eher eine zu große Systemdynamik. Im leisen Wohnraum geht das Rauschen unter in dem aus dem Konzertsaal übertragenen und dem im Wohnraum hinzukommenden Hintergrundgeräusch. Die Anlage darf nicht zu früh übersteuern.

Zweimal Original- Dynamik, produziert oder gehört

Große Orchester erzeugen im Saal bis zu 100 Phon, und da leise Stellen im Umgebungsgeräusch eines besonders ruhigen Konzertsaales von 25 Phon untergehen, bedeutet das einen Unterschied von 75 dB. Das Musikstück selbst hat allerdings eine geringere Dynamik. Die Pianissimo-Stellen liegen über 30 Phon. Die Original-Dynamik der Musik im Konzertsaal beträgt so bei großem Orchester etwa knapp 70 dB. Zusätzlich wirken auf den Zuhörer aber auch noch Feinheiten der Musik ein, die, obwohl leiser als die Störgeräusche, trotzdem noch wahrgenommen werden können. So ergeben sich bis zum Störgeräuschniveau 75 dB oder als Extremfall bis zur Hörschwelle 100 dB. Diese gehörte Original-Dynamik sollte eine HiFi-Anlage im Idealfall übertragen. Das obige Beispiel zeigt eher einen Extremfall auf, da andere Musikarten einen kleineren Dynamikumfang besitzen. Ein Streichquartett erzeugt geringere Maximallautstärken. Eine Holzhacker-Rockgruppe spielt selten wirklich leise Details, so daß die Minimallautstärke nach oben rutscht.

Zu Hause liegt das Umgebungsgeräusch oft genug bei 40 Phon, und der Nachbar fühlt sich spätestens ab 90 Phon Abhörlautstärke gestört. Diese 90 Phon ergeben dann bei ihm in der Nachbarwohnung, durch die Wand um 50 dB gedämmt, immerhin 40 Phon. Die mögliche Wiedergabe- oder besser Abhör-Dynamik beträgt dann nur noch 50 dB. Die Musik wird leiser als im Konzertsaal abgehört, und Pianissimo-Partien könnten im Umgebungsgeräusch untergehen. Die Original-Dynamik kann so sehr oft gar nicht abgebildet werden. Das gilt auch für ein Streichquartett. Mit 80 Phon bereits als recht laut empfunden, bleiben als Wiedergabe-Dynamik im Wohnraum nur noch 40 dB übrig. Da es bis auf Ausnahmen unsinnig wäre, die Originaldynamik in den Wohnraum und erst recht in Küche und Auto uneingeschränkt zu übertragen, wird insbesondere auch beim Rundfunk die Originaldynamik für den Hörer mehr oder weniger sinnvoll aufbereitet, das heißt, der Tontechniker stellt sich Durchschnittshörbedingungen vor.

Das Musikstück sollte im Idealfall im Wohnraum ohne merkbare Einbuße ankommen. Technische Unzulänglichkeiten des Sende- oder Speicherungssystems dürfen die Programm-Dynamik weder durch Störgeräusche unten noch durch hörbare Verzerrungen oben beschneiden. Und wie auch die gesamte gehörte Original-Dynamik größer als der originale Dynamikumfang der Musik ist, so muß die System-Dynamik auch deutlich größer als die Programm-Dynamik sein. Die verschiedenen Dynamikwerte gleichen einem Kofferset. Der Mini-Koffer „Abhördynamik“ muß in die „Programmdynamik“ hineinpassen, diese wiederum in die „Systemdynamik“, diese in die „Originaldynamik“ und diese wiederum in die „Ohrdynamik“ als Superkoffer.

Die System-Dynamik ist es dann, die beim Kauf von HiFi-Geräten die große Rolle spielt. Die Meßgrößen für die Dynamik haben bei HiFi-Geräten verschiedene Namen, sie können unterschiedlich gemessen werden und sind auch bei gleicher Meßmethode zwischen verschiedenen Gerätegattungen nur mit Vorsicht vergleichbar. Technisch ist der Dynamikbereich nach oben durch die Spannung begrenzt, bei der gerade noch keine deutliche Tonverfälschung (nichtlineare Verzerrung, siehe auch Folge 12) auftritt, nach unten durch die Spannung, die durch musikfremde Störsignale hervorgerufen wird. Das logarithmische Verhältnis dieser Spannungswerte wird als „Abstand“ in „dB“ angegeben. Diese Abstände sollten möglichst groß sein.

Kritische Bereiche sind heute einmal der UKW-Empfang und der Recorder. Bei den Rundfunkanstalten könnte man sich rauschärmere Bänder und bessere Tonabnehmer (neue Nadelschliffe, von den Studioausrüstern längst angeboten) wünschen. Viel zu häufig liegt die Ursache in einer völlig unzureichenden Empfangsantenne (die Post-Verkabelung ist zwar besser als manche Gemeinschaftsantenne, aber keineswegs ideal, die Klagen von HiFi-Fans häufen sich zumindest in manchen Orten).

Warum Kompander von Kindern getestet werden sollten

Recorder können es trotz wesentlich verbessertem Bandmaterial und Rauschverminderungssystemen (Kompandern) mit Zweispur-Spulengeräten noch nicht auf nehmen. Das Rauschen in den Musikpausen (als Meßwert der Ruhegeräuschspannungsabstand) stört kaum, eher trübt durchhörbares Hintergrundrauschen in leisen Musikpassagen den Genuß, und da schweigen sich Prospekte aus. Die volle Wirkung von Rauschverminderungssystemen gilt nur in den Pausen. Das Hintergrundgeräusch kann bei einem in den Pausen stark wirkenden System bei einigen Musikarten durchaus mehr stören als bei einem von Haus aus sanfter wirkenden System. Ein stark wirkendes System fällt in der Praxis oft qualitativ ab, weil das Eigengeräusch der Eingangsverstärker (speziell bei Mikrofoneingängen) so hoch ist, daß das Rauschverminderungssystem erst gar nicht voll zum Zuge kommen kann.

Die Hörbarkeit des Hintergrundrauschens hängt stark vom Alter ab. Kompander-Konstrukteure tun gut daran, Jugendliche hinzuzuziehen. Die Empfindlichkeit gegenüber diesem feinen hohen Rauschen nimmt im Alter ab. Dieses Rauschen kann dazu noch auf- und abschwellen (Rauschmodulation) und beim Ausklingen eines Tones ein nachgeschlepptes, hörbar verklingendes fff. . uuh oder chchch .. uuh erzeugen (Rauschschleppe).

Laute hohe Töne, wie Stimme, Schlagzeug und Synthesizer, klingen allzuoft unsauber und dumpf. Dagegen könnte nur eine deutlich schwächere Aussteuerung helfen, aber dann stört das Rauschen bei einigen Geräten wieder zu stark. Hier hat sich allerdings eine sinnvolle Meßgröße durchgesetzt: die Höhendynamik, die für den Hochtonbereich bei 10 Kilohertz oder 14 Kilohertz gilt. Sie sollte wie die sonstigen Abstände möglichst groß sein. Spulengeräte sind im Hochtonbereich besser, dadurch wird ihre nutzbare Dynamik bei hochtonreicher Musik weniger stark eingeschränkt als bei üblichen Cassettenrecordern.

Das Rauschen effektiv auf die Spitze getrieben

Die Störspannungen, vornehmlich das Rauschen, aber auch der Brumm, können auf sehr unterschiedliche Weise bestimmt werden, ln Folge 10 wurden die Bewertungsfilter für solche Messungen vorgestellt. Für die Rauschspannung wird nach DIN 45 500 ein A-Filter verwendet. Dessen Frequenzgang ist der Phon-Kurve bei kleinen Lautstärken nachempfunden. Solch eine Bewertung liefert sinnvolle Ergebnisse für die Rauschbewertung in Musikpausen, nicht jedoch für das bei leiser Musik noch durchhörbare Hintergrundrauschen. Früher verwendete die DIN ein anderes Filter; die wesentlich besseren A-Zahlenwerte in japanischen Prospekten führten jedoch dazu, daß sich die Normenkommissionen dem ungeheueren Marktdruck der ausländischen Konkurrenz anpassen mußten und auf die A-Kurve einschwenkten. Gleichzeitig stellten sie auch auf eine Effektivwertmessung (siehe Kasten) um.

Wird das Störgeräusch statt nach der HiFi-Norm mit A- Effektiv entsprechend der DIN-Studio-Norm als Spitzenwert mit dem Filter CCIR 468 bestimmt, so ergeben sich bei Tonbandgeräten ungefähr 10 Dezibel ungünstigere Zahlenwerte für den Ruhegeräuschspannungsabstand. Da bei Studiogeräten der Störabstand auf den Bezugsbandfluß statt auf die höher liegende Vollaussteuerung (mit 3 Prozent Klirr) bezogen wird, wartet ein Studiogerät mit 16 Dezibel schlechteren Werten als eine Amateurmaschine auf, obwohl es besser ist. Die Unterschiede durch abweichende Meßmethoden sind also gewaltig. Werden andersartige Geräte mit unterschiedlich strukturiertem Rauschen (veränderte Frequenz- und Pegelverteilung) miteinander konfrontiert, so versagt die A-Effektivwert-Methode weitgehend, es würden dann Äpfel mit Pflaumen verglichen. stereoplay hat daher zum Beispiel bei dem Test von High Com FM (Mai 1983) die Vergleichsmessungen mit diesem CCIR 468- Filter durchgeführt. Bei einem Vergleich von Cassettenrecordern untereinander ist die DIN-Methode mit A-Filter aber ausreichend (und normgemäß).

Der gemittelte Effektivwert ist nicht immer Spitze

Hochwertige Wechselspannungsmessungen erfolgen als Effektivwert. Er ist dem Leistungsinhalt des Signals proportional, und zwar für beliebige Signalarten (Sinus, Rechteck, Rauschen, Musikprogramm). Einfache Meßgeräte erfassen lediglich den Mittelwert, der für Sinus entsprechend einer Effektivwertanzeige korrigiert ist. Bei allen anderen Signalen zeigen solche Instrumente nicht mehr den korrekten Wert an.

Soll für Aussteuerungszwecke oder zur Ermittlung der subjektiven Störwirkung der maximale Amplitudenwert angezeigt werden, so ist eine Spitzenwertcharakteristik notwendig. Bei der Verwendung als Aussteuerungsanzeigen schlagen Spitzenwertinstrumente gegenüber Mittelwertanzeigen trotz gleicher Anzeige mit Sinus-Dauerton mit Musikmaterial bis zu gut 10 Dezibel stärker aus. Als Störspannungsmesser sind 3 bis 5 dB Mehrausschlag gegenüber einer Effektivwertanzeige üblich. Quasi-Spitzenwertinstrumente nach DIN (quasi- peak) sind so korrigiert, daß sie bei Sinussignalen gleich ausschlagen wie Effektivwertanzeigen.

Der Dynamik oberes Ende

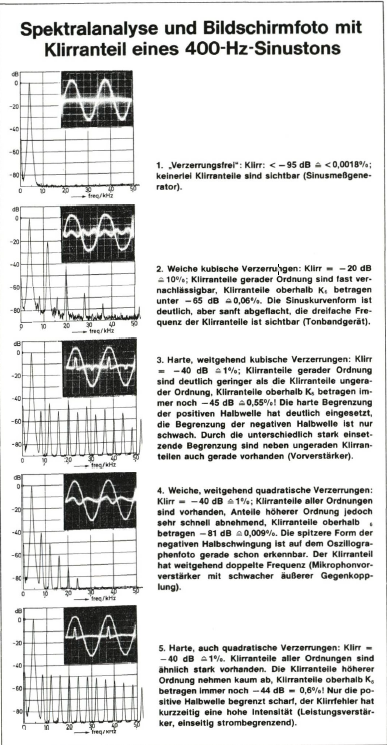

Die Wiedergabe eines reinen Sinustons über einen modernen Verstärker mit 0,1% Klirrverzerrungen klingt weit unangenehmer als derselbe Ton über ein Tonbandgerät mit 3% oder über einen Röhrenverstärker mit 1% Klirr reproduziert. Manche Röhrenverstärker erzeugen trotz ihrer für heutige Verhältnisse schlechten Meßdaten angenehme und ausreichend laute Musik. Dagegen schaffen es auch heute noch einige Transistorverstärker nicht - trotz besserer Meßwerte und höheren Nennausgangsleistungen - hier mitzuhalten. Die Physiologie des menschlichen Gehörs toleriert einige Verzerrungsarten kaum. Besondere Verzerrungsformen stören bei üblichen Meßsignalen nicht, fallen jedoch bei Musikwiedergabe über Lautsprecher auf.

Bei hoher Aussteuerung eines Tonbandes wird das aufgezeichnete Sinussignal zunehmend verbogen. Die positive und negative Spitze des Sinus wird abgeflacht. Das geschieht langsam zunehmend und - auf dem Oszilloskop betrachtet - rund, ohne jede scharfe Ecke in dem Kurvenverlauf. Die Verzerrungskurve steigt bei zunehmendem Pegel kontinuierlich an, und es entsteht vornehmlich der dritte Oberton (ausschließlich kubische Verzerrungen). Dieses Intervall klingt rein, es ist die Quinte über der Oktave (Duodezime). So toleriert das Ohr noch Werte von 3% K3, wie sie die DIN 45 500 als Nennaussteuerungsgrenze für HiFi-Tonbandgeräte erlaubt.

Bei den guten alten Röhrenverstärkern stieg die Verzerrungskurve ebenfalls kontinuierlich an, aber etwas steiler. Die Verzerrungen bestehen zusätzlich aus starken Anteilen des zweiten Obertones. Als Oktave klingt auch dieser Verzerrungseffekt harmonisch, wenn auch kritischer als beim Tonband. Wird der Verstärker - wie bei sehr vielen transistorisierten Typen - durch hohe Gegenkopplung klirrarm gehalten, so tritt an der Aussteuerungsgrenze ein abrupter Anstieg in den Verzerrungswerten auf. Innerhalb von 0,3 dB kann der Klirr von 0,001% auf über 1% ansteigen. Dabei treten außer den tiefen Obertönen der 2. und 3. Ordnung auch die höheren Ordnungen bis weit über 10 auf. Diese Obertöne sind gegenüber den in den Spektren der Musikinstrumente vorkommenden ungewohnt stark und liegen so weit vom Grundton entfernt, daß sie dem Gehör leicht auffallen. Auch die plötzliche Klangänderung bei Überschreiten der Übersteuerungsschwelle stört stark. Dieser Aussteuerungsbereich ist bei Musikbetrieb also in jedem Fall zu meiden. Bei Leistungsstufen kommt eine Modulation des Verzerrungseinsatzes durch die Netzfrequenz mit 50 oder 100 (1. Oberton von 50 Hz) Hertz hinzu, was diesen Bereich völlig unbrauchbar macht.

Auch bei digitaler Musikspeicherung ist der Verzerrungseinsatz besonders kritisch. Wird bei hoher Aussteuerung der Zahlenvorrat für die höchste darstellbare Zahl überschritten, so setzt die Verzerrung extrem abrupt ein. Neben den oben beschriebenen Effekten stellen sich hier sogar auch bei der Aufzeichnung einzelner Sinustöne noch Mischtöne durch Interaktion mit der Abtastfrequenz ein. Die Entstehung dieser Aliasingtöne wird in der Folge „PCM-Codierung“ noch ausführlich beschrieben. Da sie in keinerlei harmonischer Beziehung zum Nutzton stehen und frequenzmäßig meist weit von ihm entfernt sind, fallen sie besonders auf. Es sind Disharmonien, die zudem nicht verdeckt werden.

Harmonische und dissonante Verzerrungen

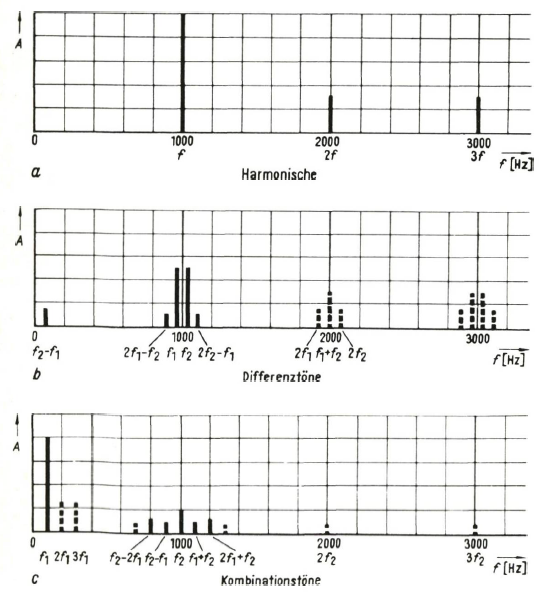

Im englischen Sprachraum heißen Klirrverzerrungen treffender harmonische Verzerrungen. Die bei diesem Meßverfahren gebildeten Verzerrungskomponenten sind immer Obertöne zum (Sinus-)Grundton. Die Messung der „harmonic distortion“ ist aber nur eine Art, den Mechanismus der nichtlinearen Verzerrungen in einem elektroakustischen Übertragungsglied zu beschreiben. Musik hat wenig gemein mit einem Sinuston. Die Klirrmessung beschreibt den seltenen Fall des monophonen Einzelinstrumentes. Bereits bei einem Klavier erklingen mehrere Töne gleichzeitig. Dort können Baß- und Diskanttöne oder auch die einzelnen Teiltöne eines Akkords bei einem nichtlinear verzerrenden Verstärker zu unharmonischen Mischtönen führen.

Differenzen mit den Tönen

Bei der Messung von Intermodulationsverzerrungen wird bestimmt, inwieweit ein starker tiefer Ton einen höheren in seiner Intensität moduliert. Ein Zupfbaß etwa kann einem Flötenton ein Vibrato aufsetzen. Der tiefe Ton moduliert den hohen in seiner Amplitude. Diese Amplitudenmodulation wird gemessen. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daß auch bei stärker verrauschten und verbrummten Signalen noch ein vergleichsweise einfacher Meßaufbau ausreicht. Die „Intermodulationsverzerrungen“ eignen sich daher gut, Übernahmeverzerrungen bei kleinen Ausgangsleistungen zu erkennen. Das Ergebnis gilt im wesentlichen für den Tieftonbereich. Als Baßtest eignet sich die Intermodulation daher auch hervorragend für Verstärker mit Ein- oder Ausgangstransformatoren, da diese bei tiefen Tönen schlappmachen.

Eine dritte Auswirkung des nichtlinearen Verhaltens ist besonders störend: die Differenzton-Verzerrungen. Zwei Töne bilden in schlechten HiFi-Komponenten immer Mischtöne, und das sind fast immer auffällige Dissonanzen Dissonanzen. Soll ein Verstärker eine Quart übertragen aus einem a (220 Hertz) und einem d1 (275 Hertz), so werden als Verzerrungskomponenten auch noch ein A, (55 Hertz) und ein h1 (495 Hertz) gebildet. Mag der Differenzton A, noch in das Klanggefüge passen, so ist der Summenton h1 völlig fehl am Platz.

Ein nichtlineares Verhalten erzeugt aber nicht nur einfache Differenz- und Summentöne (durch quadratische Verzerrungen), sondern auch Differenztöne zwischen dem doppelten Wert der einen Frequenz und der einfachen anderen Frequenz, und umgekehrt. Im Beispiel ergibt das (2 • 220 Hz) - 275 Hz = 185 Hz (zirka fis) und (2 • 275 Hz) - 220 Hz = 330 Hz (e1). Diese kubischen Verzerrungskomponenten werden sicherlich auch auffallen. Bei anderen Intervallen und besonders natürlich bei komplexen Klangkörpern führen Differenztonverzerrungen zu einem Klangschmier im Hintergrund, der dissonant störend klingt und Feinheiten der Musik verdeckt. Bei hochtonreicher Musik können sich insbesondere Verzerrungskomponenten im Präsenz- und Brillanzbereich ausbilden. Hierdurch kann die Klangfarbe in Richtung „spitz“ und „scharf“ verschoben werden. Solche Effekte treten verstärkt bei übersteuert aufgenommenen Cassetten und bei ungünstig ausgelegten schmalbandigen UKW-Tunern auf. Auch die Übersteuerung von Zischlauten rührt von Differenztönen her.

Unterschiedliche Laufzeiten (Phasenverschiebungen) können zu Übersteuerungen führen. Die zwei Bilder zeigen, wie durch eine Verschiebung der Signale f und 2f gegeneinander sich die Spitzenwerte (Aussteuerungswerte) deutlich verändern können. Obwohl der Signalinhalt genau gleich blieb, ist das untere Signalgemisch (im positiven Bereich) schwächer aussteuerbar.

Harmonische, Intermodulations- und Differenzton- Verzerrungen

Die Klirrmessung ist nur eine der möglichen Methoden, um unerwünschtes nichtlineares Verhalten von HiFi-Komponenten zu entlarven. Harmonische Verzerrungen werden als wenig störend empfunden, zumindest wenn der Verzerrungseinsatz weich erfolgt und nur schwache Obertöne hoher Ordnung entstehen. Sinnvoller sind Messungen der Differenztöne für den oberen Frequenzbereich und der Intermodulation (Kombinationstöne) bei kleinen Ausgangsspannungen oder tiefen Frequenzen.

Datenangaben dürfen strenggenommen nur bei ähnlich arbeitenden Geräten direkt verglichen werden, sonst muß die spektrale Verteilung der Verzerrungskomponenten bekannt sein (frequenzabhängige Effekte) und die Abruptheit des Verzerrungseinsatzes. Einem Wert von 1% = -40 dB für die harmonischen Verzerrungen (Klirr) entsprechen prinzipiell 0,7 bis 0,75% (-43 bis -42 dB) Differenztonverzerrungen und 4 bis 6% ( -28 bis -24 dB) Intermodulationsverzerrungen durch Kombinationstöne.

Eine Messung steht für die andere

Warum aber sind Datenangaben über die kritischen Differenztonverzerrungen fast nirgendwo zu finden? Die Antwort ist einfach, die Messung erfordert aufwendige Meßgeräte und maßlos viel Zeit. Nun ist es aber nicht so, daß hier grob fahrlässig Kosten gespart und wichtige Daten vorenthalten werden. Alle drei Meßverfahren (harmonische, Intermodulations- und Differenzton - Verzerrungen) beschreiben ein und dasselbe fehlerhafte Verhalten eines HiFi-Gerätes. Prinzipiell ist ein Klirrfaktor in einen Intermodulationsfaktor und einen Differenztonfaktor umrechenbar (siehe Kasten). So kann man aus dem Klirrverhalten auf die Stärke der Differenztonbildung schließen. Die Klirr- werte werden in Zukunft immer mehr an Bedeutung verlieren. Die Messung ist zwar einfach, versagt aber bei einigen Komponenten im Hochtonbereich, und dazu gehören alle digitalen Geräte, die auf dem Vormarsch sind.

Bei ihnen endet der Übertragungsbereich abrupt bei 20 kHz, bei UKW sind es 15 kHz. Bei Cassettengeräten werden Tonkomponenten oberhalb von 2 kHz durch die Schichtdickendämpfung (siehe Magnetische Schallaufzeichnung 2, Grundlagen VIII) stark geschwächt. Diese Frequenzgänge beeinflussen die harmonischen Verzerrungskomponenten. Zur 7- kHz-Meßfrequenz wird die wichtige kubische Verzerrungskomponente bei 21 kHz von einem Filter im digitalen System bereits unterdrückt. Kubische Verzerrungen scheinen im Obertonbereich also nicht mehr vorhanden zu sein, die Klirrmessung zeigt sich hier besonders trügerisch. Die Differenztonmessung hilft dann allerdings weiter. Zwei gleichstarke Meßtöne von 14 und 15 kHz erzeugen Verzerrungskomponenten bei 1 kHz (quadratisch d2) und bei 13 und 16 kHz (kubisch d3). Eine gemeinsame Messung der kubischen und quadratischen Komponenten erlaubt die IEC-Methode mit 8 und 11,95 kHz. Die quadratischen und kubischen Komponenten liegen dann beide bei ungefähr 4 kHz.

Die Messung der Bandmaschinen bei den deutschen Rundfunkanstalten erfolgt mit 7 und 11 kHz. Die Verzerrungskomponente (kubisch, da Bandgerät) liegt bei 3kHz (= 2 • 7 kHz - 11 kHz). Analysatorfilter bei 3 kHz sind für die Verzerrungsmessung bei 1 kHz vorhanden (kubische Verzerrung: 3 • 1 kHz).

Äquivalenterm Aussteuerungspegel

Für unterschiedliche Signale sind andere Verhältnisse von Effektivwert und Spitzenwert charakteristisch. Der Effektivwert als die übliche Meßgröße ist aber weit weniger für die Aussteuerung der HiFi-Komponenten ausschlaggebend als der Spitzenwert. Mit den folgenden Dezibel- Werten lassen sich die Effektivwerte korrigieren, um die Sinus-äquivalenten Aussteuerungswerte zu erhalten: Intermodulationssignal (Verhältnis 4 : 1): +1,7 dB; Differenztonsignal (Verhältnis 1 : 1): +3 dB; Rechtecksignal: -3 dB.

Bestimmung des Verzerrungswertes aus den Einzelkomponenten

Harmonische Verzerrungen (Klirr)

Die harmonischen Verzerrungskomponenten (2f, 3f, 4f,...) werden einzeln gemessen, als Effektivwerte addiert und ins Verhältnis zum Effektivwert des Gesamtsignals gesetzt. Weniger genaue, dafür aber einfachere Meßgeräte erfassen direkt die Effektivwertsumme aller Verzerrungskomponenten.

Differenztöne

Diskrepanzen treten bei der Differenztonmethode in der Auswertung der Meßgrößen auf. Die Angaben in den Normblättern sind nicht leicht interpretierbar und auch unterschiedlich. Werte sind daher nicht unbedingt vergleichbar. IEC 268 part 2 beschreibt zwar auch eine Methode, um einen Gesamtverzerrungswert zu ermitteln, üblich ist es jedoch, den quadratischen (d2) und kubischen (d3) Differenztonfaktor getrennt anzugeben.

Nach der neuesten IEC vom Juli 1984 ergibt sich bei üblichen HiFi-Geräten kein Unterschied mehr zu DIN 45403 Blatt 3. Bei d2 wird nach IEC die Hälfte der Komponente frf2 zu einem der gleichstarken Töne f, oder f2 ins Verhältnis gesetzt. Der frühere IEC-Wert war doppelt so groß. - Für d3 wird der Mittelwert des oberen und unteren Seitenbandes (2f,-f2 und 2f2-f1) in Relation zu einem der Testtöne gesetzt. Der frühere IEC-Wert lag um ein Drittel höher.

Intermodulation

Bei den Intermodulationsverzerrungen werden die arithmetischen Summen der um f2 herum auftretenden Frequenzpaare als Effektivwerte addiert und zum Einzel-Signal f2 in Beziehung gesetzt. Da diese Seitenfrequenzpaare eine Amplitudenmodulation von f2 darstellen, können einfache Meßgeräte den Gesamtverzerrungswert über eine Amplitudendemodulation direkt angeben.

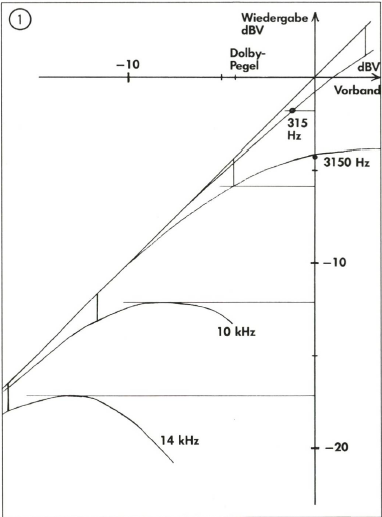

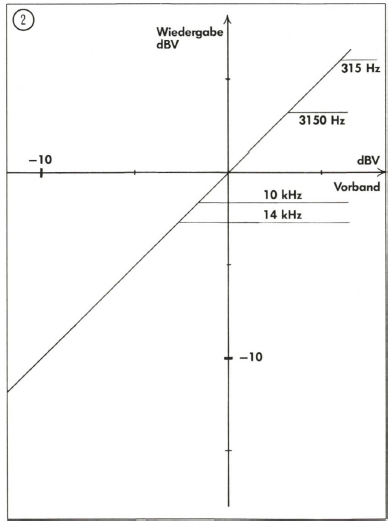

Weicher Verzerrungseinsatz

Während die Oszillographenfotos zeigen, ob die Verzerrungen im Verlauf der Signalform plötzlich mit einem Knick einsetzen, soll hier statt der Unterschiede in der Verformung des Signals selbst die Reaktion bei Steigerung der Lautstärke dargestellt werden. Horizontal ist der Eingangspegel (Vorband) dargestellt, vertikal der Ausgang (Wiedergabe, Hinterband). Die Kurven gelten maßstäblich für einen Cassettenrecorder Bild 1 mit einem mittelguten Chromdioxidband und für einen Videorecorder mit PCM- Prozessor Bild 2.

Für die vier wichtigen Frequenzbereiche sind die üblichen Aussteuerungsgrenzwerte eingetragen. Das sind bei 315 Hz 3% kubischer Klirrgrad, bei 10 und 14 kHz die Sättigung (das Wiedergabemaximum überhaupt). Für alle Frequenzen ist zusätzlich die Kurvenstelle eingetragen, bei der die Wiedergabe aufgrund der verzerrungsbedingten Kompression um 1,5 dB schwächer und damit falsch wird. Diese Stelle ist auch der von stereoplay benutzte Grenzwert bei 3150 Hz für die Aussteuerbarkeit von Cassettenbändern.

Jede Abweichung von der 1 : 1-Winkelhalbierenden bedeutet eine Abweichung der Wiedergabe von der Aufnahme und damit eine Verzerrung. Beim (analog bespielten) Band setzen die Verzerrungen sehr sanft ein. Das ist aber auch sehr entscheidend, da die Bänder, um einen großen Abstand vom Rauschen zu erzielen, dauernd weit hinein in die Verzerrungszonen ausgesteuert werden. Ein PCM-Pseudovideorecorder (ähnlich auch die Compact Disc mit Emphasis) arbeitet dagegen streng auf der linearen 1 :1-Linie. Aber an der Aussteuerungsgrenze knickt die Kurve sofort ab, die Klangfarbe schlägt bei kleinsten Lautstärkeänderungen um. Durch die insbesondere auch im Hochtonbereich wesentlich höhere Aussteuerbarkeit ergibt sich hier die Möglichkeit, in der Praxis eine Reserve bis zum plötzlichen Verzerrungseinsatz zu realisieren.

Bei UKW-Rundfunk liegen die Verhältnisse wieder ganz anders. Hier bildet nicht der starke Verzerrungseinsatz die Grenze, sondern die Vorschriften der Deutschen Bundespost. Die Sender sollen sich nicht gegenseitig stören, dafür muß die Aussteuerung der Sender beschränkt werden. Diese Grenzen liegen bei UKW weit höher als übliches Cassettenniveau. Zudem werden sie noch im linearen Bereich erreicht. Cassetten verzerren dagegen an den angegebenen Limits schon sehr deutlich. Für wirklich saubere Aufnahmen ist noch niedriger auszusteuern.