HiFi-Grundwissen Magnetband, Teil 1

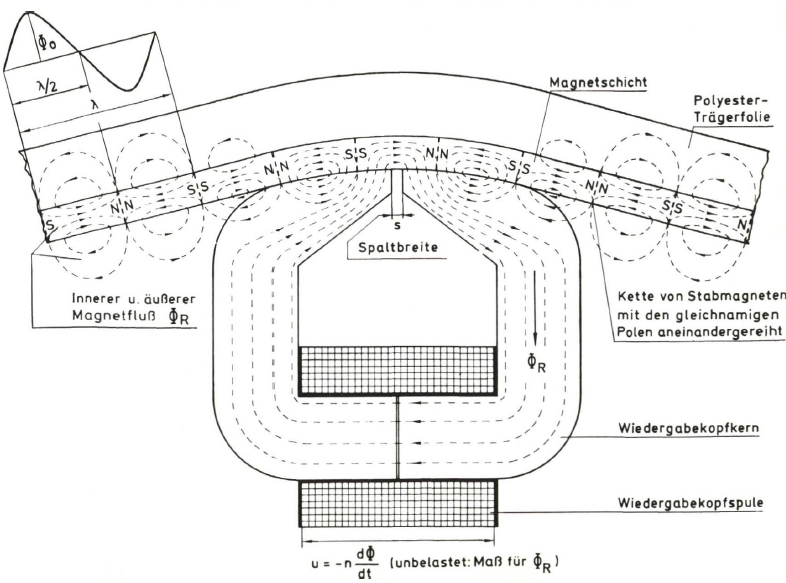

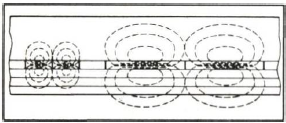

Die Grundlagen der HiFi-Technik III zeigten, daß die Bewegung eines Magneten an einer Spule vorbei in dieser eine Spannung erzeugt (induziert). Die Spule reagiert aber nicht auf die Stärke des Magnetfeldes, sondern auf die Geschwindigkeit der Änderung des Feldes, genauer: des Magnetflusses. Ist der Magnet nah, so ist die Wirkung des Magneten, seine Feldstärke, am Ort der Spule hoch. Sehr viele Feldlinien treten durch die Spule hindurch, das bedeutet einen hohen Magnetfluß. Bei weit entferntem Magnet ist die Feldstärke vernachlässigbar, der Magnetfluß nähert sich dem Wert Null. Der magnetische Schallspeicher nutzt diesen Effekt. Ein „besprochenes“ Magnetband gleicht einer Kette unterschiedlich starker und unterschiedlich gepolter, in unregelmäßigen Abständen aufeinanderfolgender Magnete. An einer Spule (Wiedergabetonkopf) vorbeigezogen, induzieren sie eine schwankende Spannung, ein elektrisches Abbild des magnetischen Musters. Die Magnetschicht des Bandes enthält Millionen winzig kleiner magnetisierbarer Nadeln. Eine Trägerfolie sorgt für die mechanische Stabilität. Der Bandhersteller beschichtet den Träger mit einer Mischung von Magnetteilchen und Bindemitteln nach streng gehüteter Rezeptur. Ein äußeres Magnetfeld (der Aufnahmekopf erzeugt es) kann diese Ministäbchen unterschiedlich magnetisieren.

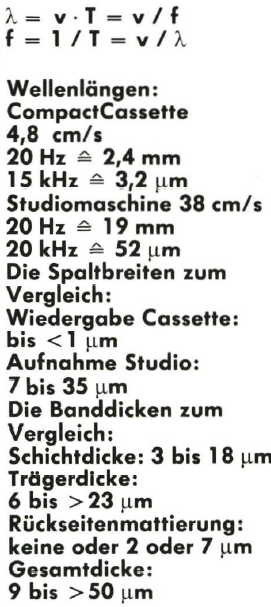

Magnete können magnetische „Ladungen“ hinterlassen. Auch ohne Hilfe des Magneten ziehen sich Eisenteile dann hinterher noch an, zumindest einige von ihnen sind selbst magnetisch geworden. Darum benutzt ein Fachmann in der Nähe von Tonbändern oder Tonköpfen nur Werkzeug, das mit Sicherheit nicht magnetisiert oder besser unmagnetisierbar ist. Ein ausreichend starkes Magnetfeld kann die Magnetisierung eines Stoffes wieder verändern, nicht dagegen ein schwaches Magnetfeld. Das magnetisierbare Band eignet sich deshalb geradezu ideal als Speichermedium für eigene Aufnahmen. Die physikalischen Eigenschaften erlauben einerseits ein „Löschen“ und erneutes „Aufsprechen“, andererseits eine verhältnismäßig unkritische Lagerung. Die Teilchen eines Tonbands verlieren (glücklicherweise) erst unmittelbar in einem starken Feld, etwa auf einem Lautsprechermagneten, an Kraft; die Lautstärke beim Abspielen sinkt. Allerdings büßt die Aufnahme durchaus auch noch bei 10 Zentimetern Abstand und langer Lagerzeit an Qualität ein. Für jeden Einzelmagneten in der Bandschicht - die „Nüdelchen“ - gilt, daß das Ummagnetisierungsfeld erst einmal einem bestimmten Schwellenwert erreichen, gleichsam der Widerspenstigen Starrsinn zähmen muß, bevor sich die Magnetisierung ändert. Dieser Eigensinn heißt Koerzitivkraft. Wird er überwunden, „kippt“ die Magnetisierung voll um, ähnlich einem Kippschalter. Der Einzelmagnet kennt nur zwei Zustände: plus- oder minus- magnetisiert.

Magnetische Abtastung

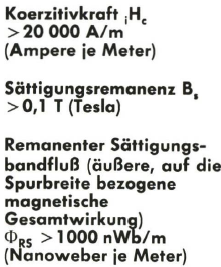

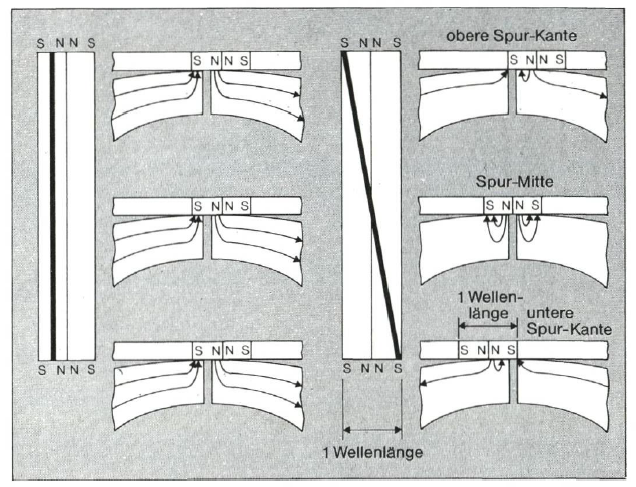

Der Wiedergabekopf „saugt“ nahe Feldlinien in den magnetisch leitenden Kern. Bewegt sich das Band, so ändert sich die magnetische Durchflutung  der Spule, und eine Spannung u wird induziert. Die Frequenz f hängt ab von der Wellenlänge x der magnetischen Information und der Bandgeschwindigkeit v.

der Spule, und eine Spannung u wird induziert. Die Frequenz f hängt ab von der Wellenlänge x der magnetischen Information und der Bandgeschwindigkeit v.

Pluralismus in der Bandschicht

Ist ein Band gelöscht, so sind die abertausend Mikro-Magnetteilchen zwar immer noch jedes für sich voll magnetisiert, aber möglichst ideal regellos. Ihre Wirkungen nach außen kompensieren sich, das nach außen wirksame Magnetfeld wird zu Null. Ein Informationsgehalt fehlt. Ähnlich wie beim Druck, wo kleine schwarze und weiße Punkte Grau ergeben und die Punkte selbst völlig untergehen. In der Magnetschicht sind die Magnetteilchen aber nicht so gleichmäßig verteilt und durch äußerst verzwickte Feldlinien verwoben. Da die Beschaffenheit der Magnetschicht sich in mikroskopischen Längeneinheiten von Bandstück zu Bandstück etwas unterscheidet, „erspürt“ der Wiedergabekopf noch ein schwaches Rauschen. Die Magnetisierung schwankt doch noch ganz geringfügig um Null.

Wird das Band voll durchmagnetisiert (gesättigt), so sind alle Magnete in die gleiche Richtung polarisiert. Alle Nadeln zusammen können nun außen einen starken Magnetfluß hervorrufen. Eine Löschdrossel gestattet Magnete wieder zu entmagnetisieren. Ähnlich aufgebaut wie ein Transformator, jedoch nur mit einer vom Netzwechselstrom durchflossenen Wicklung und einem offenen Eisenkern, erzeugt sie ein äußeres Wechselfeld. In die Nähe eines magnetischen Teiles gebracht, muß das einwirkende Feld so kräftig sein, daß alle Magnetteilchen fortwährend hin- und hergepolt werden. Entfernt sich die Drossel, schwächt sich das Feld ab, und es werden immer weniger Teilchen umgepolt, weil quasi deren Starrköpfigkeit unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Einige bleiben in Plus-, andere in Minus-Richtung magnetisiert zurück. Bei langsamer, gleichmäßiger Entfernung der Drossel wird sich ein Gleichgewicht der Teile mit den beiden Magnetisierungsrichtungen einstellen, nach außen hin ist der Gegenstand nicht mehr magnetisiert. Mit ein wenig Übung gelingt es so, Tonköpfe und Bandführungen, aber auch Werkzeuge, durch eine Lautsprechermontage magnetisiert, zuverlässig wieder zu „löschen“.

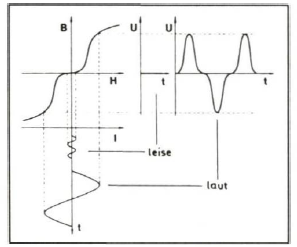

Beim Löschkopf im Bandgerät passiert genau dasselbe, nur bewegt sich das magnetische Band, und die Entmagnetisierdrossel in Form des Löschkopfs bleibt stehen. Er ist freilich etwas raffinierter aufgebaut als die einfache Drossel, das Feld konzentriert sich an einem Spalt des Spulenkerns, genau dort, wo das Band drübergleitet. Das Feld muß hier sehr viel schneller wechseln, damit trotz der kleinen Magnetisierungszone eine vorbeigleitende Bandstelle im abnehmenden Feld neben dem Spalt noch genügend viele Polaritätswechsel erfährt. Gespeist wird der Löschkopf daher mit einem hochfrequenten Strom. Beim Aufsprechen hat man nun zunächst versucht, einfach Musiksignale über den Spulenstrom (nicht: -Spannung) und das zugehörige Magnetfeld auf das Band einwirken zu lassen. Ein geringes Magnetfeld bei Pianostellen würde aber fast kein Magnetteilchen umkippen (Feldstärke unter der kleinsten Koerzitivkraft). Ab einer gewissen Magnetfeldstärke fielen dann aber fast alle gleichzeitig um (Feldstärke im Bereich der mittleren Koerzitivkraft). Dieses „nichtlineare“ - quasi digitale - Verhalten führte zu extremen Verzerrungen des Tons, geringe Lautstärken könnten überhaupt nicht abgespeichert werden.

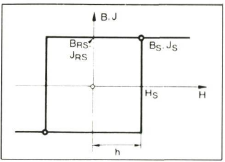

Wie ein Kippschalter

Ein leichtes Wackeln am Hebel ist fast immer ohne Auswirkung. Erst eine gehörige Bewegung läßt den Kontakt Umschlagen. Und beim Zurückschalten reagiert der Kippfedermechanismus auch wieder erst nahe der Endstellung des Hebels. Ein magnetisches Teilchen schaltet bei geringen Feldstärken kaum um. Eine Ummagnetisierung bedarf höherer Feldstärken. Positiver und negativer Kippunkt liegen aber beim Kippschalter auseinander, die Spanne dazwischen heißt Hysterese. Ihre Kurvendarstellung kann außer dem „Schaltverhalten“ auch noch andere Eigenschaften eines Magnetteilchens abbilden.

Die Koerzitivkraft Hs gibt die notwendige Feldstärke (H) an, bei der das Teilchen umgepolt wird. Auch nach Wegnahme des äußeren Feldes bleibt eine Magnetisierung (Polarisation J), die Remanenz JRS, bestehen. Der Hebel eines Kippschalters, um die halbe Strecke zurück in Mittelposition gebracht, verändert ja auch den Schaltzustand noch nicht.

Beim Gleichschritt bleibt die Dynamik auf der Strecke

Die Entwicklungsgeschichte der Bandaufzeichnung kennt einige Etappen, in denen die Klangqualität jeweils sprunghaft anstieg. Die Gleichstrom-Vormagnetisierung war der erste Meilenstein: Ein zusätzliches konstantes (Gleich-)Feld am Aufsprechspalt muß so eingestellt werden, daß gerade ein Viertel aller Teilchen in Plus-Richtung umkippt. Da vorher jeweils eine Hälfte in der einen oder anderen Richtung magnetisiert war (gelöschtes Band), verläßt das Band den Aufsprechspalt daher zu drei Vierteln plus- und einem Viertel minus - aktiviert. Auf den Wiedergabekopf wirkt dann konstant die Hälfte des maximal möglichen Sättigungs-Feldes. Ein tonfrequentes Wechselfeld kann das Band jetzt entweder entmagnetisieren oder voll durchmagnetisieren. Der Bandfluß kann also zwischen Null und voller Plus-Sättigung schwanken. Wenn auch die Verzerrungen gegenüber der direkten Aufzeichnung stark abnehmen, so befriedigt der Dynamikumfang überhaupt nicht. Feinste Schwankungen in der Magnetisierbarkeit des Bandes modulieren die Gleichmagnetisierung und führen zu starkem Rauschen. Die Vollaussteuerungsgrenze liegt niedrig, der volle Magnetisierungsspielraum (nach minus hin) kann nicht ausgenutzt werden. 6 Dezibel mehr Aussteuerung brachte dann der nächste Schritt in Gestalt der Grenzkurven-Vormagnetisierung durch die Einbeziehung aller Teilchen in den Prozeß der Ummagnetisierung. Das Band wird nur „pseudo“ gelöscht, indem es voll magnetisiert wird. Eine Plus-Sättigung verwischt jeden Informationsinhalt.

Auch hier ist eine Gleichfeld-Vormagnetisierung vorgesehen. Sie ist jedoch stärker als bei der einfachen Gleichfeldvormagnetisierung ausgelegt und polt die Hälfte der Teilchen wieder zurück nach Minus, so daß sich die Wirkung der Magnetnadeln nach außen hin wieder kompensiert. Im Idealfall (und ohne Tonsignal) verläßt das Band den Aufsprechspalt nach außen hin unmagnetisch. Das tonfrequente Magnetfeld kann den gesamten Bereich zwischen voller Plus- oder Minus-Magnetisierung ausnutzen. Dieser Trick funktioniert unter nicht idealen Bedingungen allerdings auch kaum zufriedenstellend. Das Rauschen ist immer noch zu hoch. Der Zufall gibt oft der Evolution die Sporen, und so wurde dank eines fehlerhaften, schwingenden Aufsprechverstärkers die hochfrequente Vormagnetisierung erfunden oder besser gefunden. Ähnlich wie am Löschkopf - nur etwas schwächer - werden die magnetisierten Bandmagnetchen blitzschnell hin- und hermagnetisiert. Der zusätzlich überlagerte Tonfrequenzstrom führt aber dazu, daß nicht nach „Null" entmagnetisiert wird, sondern auf einen bestimmten Wert, der von der momentanen Signalamplitude abhängt. Sie bestimmt also, wie viele Nadeln mit Plus- und wie viele mit Minus-Polung beim Verlassen der Aufsprechspaltzone liegenbleiben. Die nach außen wirksame Magnetisierung, hervorgerufen durch die Summe aller Teilchen, stellt die gespeicherte Information dar. Mit dem HF-Vormagnetisierungsverfahren kann heute eine hervorragende Qualität in der analogen Tonaufzeichnung erreicht werden. Der mögliche Aussteuerbereich wird zumindest bei tiefen und mittleren Frequenzen gut genutzt. Das Rauschen in Musikpausen ist nur geringfügig höher als bei einem gelöschten oder vollkommen jungfräulichen Band.

Als wesentliche Weiterentwicklung wäre hier nur noch „Dolby headroom-extension professional“ (HX professional) zu nennen. Diese Regelelektronik beeinflußt die Stärke des Vormagnetisierungsstroms in Abhängigkeit vom aufzunehmenden Tonsignal. Das gestattet, einige der noch vorhandenen feinen Fehler der analogen Bandaufzeichnung weiter zu verringern. Als wesentliche Weiterentwicklung wäre hier nur noch „Dolby headroom-extension professional“ (HX professional) zu nennen. Diese Regelelektronik beeinflußt die Stärke des Vormagnetisierungsstroms in Abhängigkeit vom aufzunehmenden Tonsignal. Das gestattet, einige der noch vorhandenen feinen Fehler der analogen Bandaufzeichnung weiter zu verringern. Das Feld um den Aufsprechspalt nimmt mit der Entfernung ab. Genauso wie der Löschvorgang findet die Aufzeichnung in Laufrichtung gesehen hinter dem eigentlichen Spalt statt, dort, wo die Feldstärke des Vormagnetisierungsfeldes nicht mehr ausreicht, um den jeweiligen Einzelmagneten umzupolen.

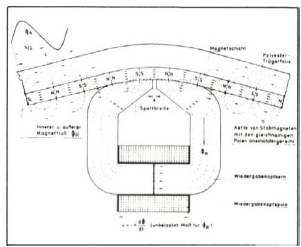

Meinungsvielfalt im Band

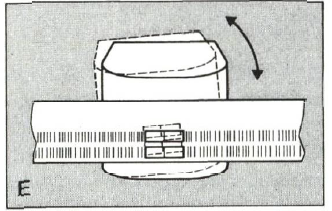

Der Bandhersteller kann leider keine Magnetteilchen mit genau gleichen magnetischen Eigenschaften produzieren. Zudem beeinflußen sie sich magnetisch gegenseitig. Das Magnetband zeigt als Folge der Überlagerung vieler verschiedener Kurven eine verschliffene Hysteresekurve. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, daß das Magnetfeld H am Aufsprechkopf in der Tiefe der Magnetschicht schwächer wird. Das Bild zeigt die „Scherung“ der idealen ekkigen Hysteresekurve allein schon aufgrund der unterschiedlichen Anordnung der Magnetstäbchen in der Bandschicht: a. in Bandlaufrichtung, b. ungeordnet, c. parallel zum Spalt. Bei allen heutigen Bändern werden die Magnetteilchen beim Gießen der Magnetschicht ausgerichtet. Das besorgt ein kräftiger Magnet während des Austrocknens der Beschichtung. Auch jede Abweichung von der idealen Nadelform bedeutet ähnlich wie eine fehlerhafte Ausrichtung einen Verlust in der nach der Aufzeichnung zurückbleibenden Magnetisierung, der Remanenz. (Vergleiche den Punkt JRS aus der Hysteresekurve für Einzelteilchen und die Verschlechterung von Kurve a. auf c.

In der vollen Tiefe der Bandschicht werden - je nach Höhe der eingestellten Vormagnetisierung - einige Teilchen möglicherweise überhaupt gar nicht erreicht. Das heißt, die Feldstärke genügt nicht mehr zum Umkippen dieser Magnete. Das wirkt sich insoweit auch positiv aus, als immer eine gleichmäßig dicke Schicht, wenn auch nicht die volle Schichtdicke, magnetisiert wird. Eine starke Vormagnetisierung beeinflußt bei einer schwankenden Schichtdicke wie einer rauhen hinteren Schichtoberfläche. Die Stärke des Vormagnetisierungsfeldes wirkt sich stark auf die Klangqualität aus. Viele Hersteller haben auch heute noch Schwierigkeiten, bei der Justage einen sinnvollen Kompromiß zu finden. Ist die Vormagnetisierung zu niedrig, können nicht alle in der Schichtdicke zur Verfügung stehenden Teilchen genutzt werden, die maximale Magnetisierung - das ist die Vollaussteuerung - liegt dann tief. Ist die Vormagnetisierung aber zu hoch, so können kurze Wellenlängen nur schwach aufgezeichnet werden; schon während der Aufzeichnung tritt verstärkt ein Selbstlöscheffekt auf.

Jede Frequenz hat ihre Länge

Um den unterschiedlich schnellen Wechsel des Luftdrucks bei einem Ton beschreiben zu können, wurde der Begriff der Frequenz eingeführt. Bezogen auf ein Magnetband, ändert sich aber die Magnetisierung nicht mit der Zeit, sondern über die ablaufende Bandlänge. Je höher der aufgesprochene Ton, um so dichter folgen die Magnetisierungswechsel aufeinander, und um so kürzer sind die als Kette aufgereiht gedachten Magnete, die am Tonkopf vorbeigleiten. Die Bandgeschwindigkeit „transformiert“ die Zeitdauer in eine Wegstrecke und umgekehrt. Aus der Periodendauer T eines Schwingungszuges wird die Wellenlänge  . Da die Periodendauer der Kehrwert der Frequenz f ist, gilt:

. Da die Periodendauer der Kehrwert der Frequenz f ist, gilt:

Kleine und große Wellenlängen

Hohe Frequenzen bei niedrigen Bandgeschwindigkeiten ergeben eine besonders kleine Wellenlänge, und die läßt sich nur schwierig speichern, ein „geometrisches Problem“: Wird die Wellenlänge so klein wie die Spaltbreite oder die Magnetschichtdicke, so kann kaum mehr der gesamte Magnetfluß den Wiedergabekopf durchdringen. Die Wiedergabespannung wird fast Null. Doppelte Bandgeschwindigkeit bedeutet Wiedergabe der doppelten Frequenz bei gleicher Qualität (durch gleiche Wellenlänge) oder, wie in der Praxis genutzt, die gleiche hohe Frequenz mit gesteigerter Qualität (durch doppelte Wellenlänge) zu übertragen.

Ohne Tiefenwirkung

Der Wiedergabekopf kann nur die magnetischen Feldlinien abtasten, die aus der Bandoberfläche auch austreten können. Aufzeichnungen kurzer Wellenlängen in der Tiefe der Schicht kann er nicht mehr erfassen. Nur die Magnetteilchen nahe der Bandoberfläche speichern daher bei kurzen Wellenlängen die Nutzinformation, ein Grund für die kritische Qualität im Hochtonbereich bei langsam laufenden Bändern.

So nicht!

Bei der direkten Aufzeichnung führen leise Töne zu keiner Magnetisierung, laute Töne sind stark verzerrt. Als Kennlinie der Aufnahmemagnetisierung H wird die Remanenzkurve der „Neukurve“ verwendet. Sie gibt die zurückbleibende (remanente) magnetische Polarisation J an, die sichnach einer unterschiedlich hohen Magnetisierung eines „jungfräulichen“ (ideal gelöschten) Bandes einstellt.

In vielen Büchern wird auch die Aufzeichnungsart mit HF-Vormagnetisierung anhand der Remanenzkurve erklärt. Diese Theorie versagt dort jedoch, sie wird quantitativ grob falsch. Wesentlich genauer beschreibt das von G. Schwandtke überarbeitete Modell des Physikers F. Preisach den Magnetisierungsvorgang. Die angegebene Fachliteratur erlaubt, diese Theorie bis in alle Details kennenzulernen.

Die Magnetisierung des Bandes unterscheidet sich in den verschiedenen Schichttiefen. Bei besonders dicht aufeinanderfolgenden Ummagnetisierungen können sich die Magnetfelder aus verschieden tiefliegenden Schichten gegenseitig abschwächen. Nicht überall verlaufen die am Aufsprechspalt austretenden Feldlinien ideal in Längsrichtung des Bandes. Die Aufzeichnung auf der Oberfläche eilt der Aufzeichnung in der Schichttiefe voraus, weil die Aufzeichnungszone in unmittelbarer Nähe des Aufsprechspaltes weiter ausgedehnt ist. Bei kleinen Wellenlängen wirkt sich diese Verschiebung und unterschiedliche Ausrichtung der Magnetisierung deutlicher aus.

Manchmal eine gewichtige Feinheit: Hochtonqualität

Bei hohen Frequenzen und geringer Bandgeschwindigkeit (also kleinen Wellenlängen) ähnelt die Aufzeichnung mit HF-Vormagnetisierung immer mehr den Verhältnissen beim Löschvorgang. So ändert sich der Magnetfeldpegel des aufzusprechenden Signals schon deutlich, während die Magnetteilchen die Aufzeichnungszone auf dem Kopfspiegel nach dem Spalt noch durchlaufen (die Aufzeichnungszone ist nicht mehr klein gegenüber der Wellenlänge). Gerade ein starkes Hochtonsignal zusammen mit dem Vormagnetisierungsfeld verursacht ein teilweises Selbstlöschen schon während der Aufzeichnung - die Aufnahme kommt quasi gar nicht mehr zustande. Das Aufzeichnungsverfahren erzeugt in diesem speziellen Fall zu viele falschherum polarisierte Teilchen, die das Magnetfeld der anderen schwächen. Die Selbstlöschung zeigt sich beim starken Aussteuern von Cassettenbändern: Eine noch weiter erhöhte Aussteuerung im Hochtonbereich führt wieder zu vermindertem Wiedergabepegel. Aus allen diesen Punkten erklärt sich die verminderte Leistungsfähigkeit eines Bandes bei der Aufzeichnung des Hochtonbereiches.

Grundwissen Magnetband, Teil 2

Die letzte Folge zeigte, wie der Aufnahmekopf die vielen Magnetpartikel der Tonbandschicht magnetisiert und wie dabei eine Aufzeichnung zustande kommt. Die technische Unvollkommenheit einer Tonbandaufzeichnung und -Speicherung fällt besonders im Hochtonbereich bei niedrigen Bandgeschwindigkeiten auf:

1. Es tritt bei der Magnetisierung des Bandes am Spalt des Aufnahmekopfes bereits ein Selbstlöscheffekt auf. Laute (kräftig ausgesteuerte) Töne am oberen Ende des Hörfrequenzbereiches kann ein langsam laufendes Band nicht mehr speichern.

2. Die Magnetschicht wird nicht in optimaler Weise über ihre gesamte Tiefe (Dicke) magnetisiert, so daß sich die unterschiedliche Magnetisierung verschiedener Zonen gegenseitig abschwächt.

Der zweite Teil Grundwissen Magnetband behandelt die Wiedergabe und deren zusätzliche Verluste:

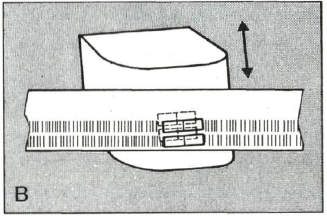

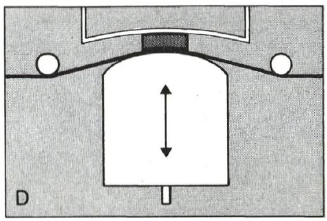

1. Die Magnetisierung der Partikel wirkt sich mit zunehmender Entfernung vom Tonkopfspalt kaum mehr auf den Wiedergabekopf aus. Bereits Bruchteile von einem Tausendstel Millimeter Partikel-Spalt-Abstand stören bei Compactcassetten stark.

2. Je mehr die Spaltbreite des Wiedergabekopfes in die Größenordnung der aufzuzeichnenden Wellenlänge kommt, um so schlechter erkennt der Kopf die schnellen Magnetisierungswechsel bei hohen Frequenzen - die Wiedergabeamplitude sinkt mit steigender Frequenz.

Hohe Frequenzen sind also bei der Magnetbandaufzeichnung stark benachteiligt. Ihnen muß eine Anhebung mehr Geltung verschaffen, und zwar entweder bei der Aufnahme oder bei der Wiedergabe oder beiden gleich Hohe Frequenzen sind also bei der Magnetbandaufzeichnung stark benachteiligt. Ihnen muß eine Anhebung mehr Geltung verschaffen, und zwar entweder bei der Aufnahme oder bei der Wiedergabe oder beiden gleichzeitig. Der Aufnahmeverstärker könnte dafür sorgen, daß der Aufnahmekopf das Band besonders stark (laut) im hohen Frequenzbereich bespricht. Bei der Schreibmaschine hilft ein feines neues Farbband und gutes Papier.

Die Feldlinien der Magnetisierungszonen in der Bandbeschichtung schließen sich am Spalt über den Kern des Wiedergabekopfes. Je schneller der Magnetisierungswechsel (je höher die Frequenz), desto höher ist die induzierte Spannung.

Abstandsdämpfung

Bei hohen Tönen (hohen Frequenzen) und kleinen Bandgeschwindigkeiten folgen die Magnetisierungswechsel sehr dicht aufeinander. Die Länge, über die sich ein kompletter Magnetisierungswechsel erstreckt (Wellenlänge) beträgt bei 1 Kilohertz 48 Mikrometer, bei 14 kHz aber nur noch 3,4 ![]() . Bereits bei 1

. Bereits bei 1 ![]() Abstand vom Wiedergabespalt finden bei 1 kHz nur noch knapp 90 Prozent der Feldlinien ihren Weg über den Tonkopf. Das bedeutet eine Schwächung des Signals von gut 1 Dezibel. Bei 14 kHz beträgt die Verminderung immerhin 16 dB, weil der Tonkopf nur noch 16 Prozent der Feldlinien erfassen kann. Bereits ein Abstand von einem viertel Mikrometer bedeutet einen Hochtonverlust von 4 dB bei 14 kHz, was schon deutlich hörbar ist. Bereits eine rauhe Bandoberfläche schwächt die Wiedergabe hoher Töne. Die „Berggipfel“ der Bandoberfläche liegen auf dem Tonkopf auf. Die Magnetpartikel in den Bergen wirken auf den Tonkopf ein, nicht dagegen die aus den entfernten Tälern. Die Hersteller hochwertiger Bänder walzen daher die Bandoberfläche fast spiegelglatt. Die Polierwalzen quetschen im Kalandrierprozeß die Berge in die Täler und ebnen alles ein. Zu rigoros darf allerdings nicht poliert werden, das Band verliert dann seine Selbstreinigungswirkung, es „schmiert“.

Abstand vom Wiedergabespalt finden bei 1 kHz nur noch knapp 90 Prozent der Feldlinien ihren Weg über den Tonkopf. Das bedeutet eine Schwächung des Signals von gut 1 Dezibel. Bei 14 kHz beträgt die Verminderung immerhin 16 dB, weil der Tonkopf nur noch 16 Prozent der Feldlinien erfassen kann. Bereits ein Abstand von einem viertel Mikrometer bedeutet einen Hochtonverlust von 4 dB bei 14 kHz, was schon deutlich hörbar ist. Bereits eine rauhe Bandoberfläche schwächt die Wiedergabe hoher Töne. Die „Berggipfel“ der Bandoberfläche liegen auf dem Tonkopf auf. Die Magnetpartikel in den Bergen wirken auf den Tonkopf ein, nicht dagegen die aus den entfernten Tälern. Die Hersteller hochwertiger Bänder walzen daher die Bandoberfläche fast spiegelglatt. Die Polierwalzen quetschen im Kalandrierprozeß die Berge in die Täler und ebnen alles ein. Zu rigoros darf allerdings nicht poliert werden, das Band verliert dann seine Selbstreinigungswirkung, es „schmiert“.

Feinste Fremdteilchen (Abrieb, der Niederschlag von Zigarettenrauch, Staub) kann ein zu glattes Band nicht mehr vom Tonkopf herunterreiben. Der Dreckfilm hebt das Band vom Tonkopf ab und verstärkt den Hochtonverlust. Der Hersteller muß die Oberflächenvergütung daher sorgsam dosieren. Die Abstandsverluste erklären auch, warum die Talgteilchen eines Fingerabdruckes auf dem Cassettenband die Wiedergabequalität empfindlich stören. Studiobänder mit 38 cm/s können achtmal so große Abstände verkraften. Dort wirkt ein Fingerabdruck, wie er beim freihändigen Schneiden der Bänder haftenbleibt, kaum.

Größere Drucktypen helfen auch, aber dann findet weniger Text Platz auf dem Blatt. Beim Bandgerät bedeutet das höhere Bandgeschwindigkeit. Eine im Hochtonbereich verstärkte Aufzeichnung könnte der kurzsichtige Wiedergabekopf so wie randscharfe und mit hohem Kontrast gedruckte Buchstaben besser lesen. Soll er aber kleine Wellenlängen erkennen, die der Aufnahmekopf ohne Höhenanhebung mit geringer Amplitude aufgezeichnet hat, wie kleine Lettern unscharf und kontrastarm getippt, so müßte er eine Lupe verwenden. Diese (elektronische) Lupe entspräche dann der Anhebung der hohen Frequenzen bei der Wiedergabe. Beide Kompensationsmethoden, Höhenanhebung bei Aufnahme oder bei Wiedergabe, allein für sich verwendet, versagen in der Praxis. Eine Aufgabenteilung liefert bessere Ergebnisse. Die beste läßt sich nur empirisch finden.

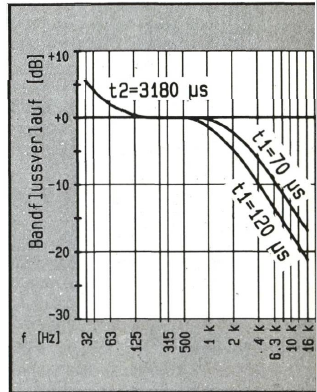

Genormter Bandflußverlauf (Magnetisierung nach der Aufnahme) von Chromband (70 microsec) und Normalband (120 microsec). Den Höhenabfall - um frühzeitige Bandsättigung zu vermeiden - gleichen Wiedergabeabtastung und Höhenanhebung wieder aus.

Bänder sollen zwischen den Geräten austauschbar sein. Fachleute haben sich deshalb in Normenkommissionen über eine sinnvolle Wiedergabekompensation verständigt. Bei allen Geräten soll der Wiedergabeverstärker die Hochtonverluste im Zusammenwirken mit dem Wiedergabekopf gleich stark kompensieren. Die verbleibenden Fehler muß der Aufnahmeverstärker in jedem Gerät individuell beheben.

Verzerrt, aber nicht verklirrt

Eine beabsichtigte Frequenzgangbeeinflussung heißt Entzerrung. Der auf dem Band vorhandene (bewußt) verzerrte Frequenzgang wird im Idealfall zu einer linealgeraden Frequenzgangkurve zurückentzerrt. Auf guten Cassetten-Etiketten ist die notwendige Entzerrungs-Zeitkonstante in Mikrosekunden (70 oder 120 ![]() ) angegeben, sie charakterisiert die frequenzbeeinflussenden Glieder eindeutig.

) angegeben, sie charakterisiert die frequenzbeeinflussenden Glieder eindeutig.

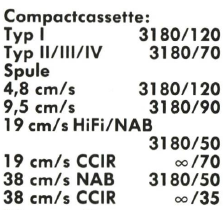

Die genormten Entzerrungswerte

In Mikrosekunden: Baß/Höhen

Diese Entzerrungswerte dürfen nicht mit ähnlichen Angaben für die Vorverzerrung (Preemphasis) bei UKW und PCM und die Schneidkennlinie bei Schallplatten gleichgesetzt werden. Bei Bändern kennzeichnet die Zeitkonstante eine Absenkung des Hochtonbereiches, in den anderen Fällen dagegen eine Anhebung bei der Aufnahme oder Sendung. Übrigens bewirkt erst die Verminderung der Zeitkonstante ein geringeres Rauschen (zum Beispiel Spezialentzerrung der Tandberg 20 A-SE und den professionellen Nagra-Geräten). 38 cm/s NAB etwa rauscht stärker als 19 cm/s NAB, da zwar die gleiche Zeitkonstante verwendet wird, der Hauptrauschanteil sich aber mehr in den hörbaren Bereich verschiebt.

Mit (nichtlinearen) Verzerrungen, wie Klirrgrad, Intermodulation und Differenztonbildung, hat die (lineare) Verzerrung des Frequenzganges nichts gemein. Der HiFi-Jargon geht sehr grob vereinfachend mit dem Begriff der „Verzerrung“ um. Wenn der Aufnahmeverstärker den Hochtonverlust voll kompensieren soll, so sind ihm zu lauten Tönen hin schnell Grenzen gesetzt. Wenn alle Teilchen magnetisiert sind, kann die Aufzeichnungslautstärke nicht mehr weiter steigen - das Band ist dann gesättigt. Der Aufnahmeverstärker sollte daher den Hochtonverlust nur so weit auszugleichen trachten, daß eine ungeschwächte Aufzeichnung der maximal auftretenden Lautstärke (genauer: Aussteuerung) auch in den Höhen noch gesichert ist.

Soll aber der Wiedergabeverstärker die Verluste vollkommen kompensieren, so wird das Rauschen zu stark. Gleichzeitig mit den hohen Tönen hebt er leider auch das besonders im Hochtonbereich auftretende Rauschen an. Dem Kurzsichtigen kann eine Lupe zwar weiterhelfen, aber die Lupe zeigt gleichzeitig auch Unvollkommenheiten von Papier und Drucktype. Der Text gewinnt an Größe und damit an Lesbarkeit. Die Schrift bleibt allerdings immer noch verschwommen. Eine optimale Kompensation ist also so aufzuteilen, daß eine Hochtonübersteuerung möglichst selten stattfindet, gleichzeitig sich aber das Rauschen in Grenzen hält. Die Musik kommt hier der Unvollkommenheit der Technik zu Hilfe. Instrumente strahlen ihren Grundton und die untersten Obertöne mit der größten Lautstärke ab. Obertöne im Bereich 4000 Hertz und höher werden nur noch leise abgestrahlt. Auch dämpft die Luft diesen höherfrequenten Schall stärker als tiefste Töne. Daher sind die Schallanteile im Hochtonbereich schwächer.

Spektrale Verteilung der Aussteuerungsgrenzwerte

Jedes Instrument zeigt eine andere Lautstärkeverteilung über den Frequenzbereich. Auch durch eine veränderte Plazierung der Mikrophone am Klangkörper ändern sich die Werte. Besonders kritische Beispiele im Präsenz- und Diskantbereich sind Klavier, Chor und schmetternde Hörner. Bis in den obersten Hochtonbereich hinein reichen Sprache (besonders S- und Z-Laute), alle geräuschähnlichen Instrumente wie Schlagzeug, aber auch elektronisch verfremdete oder rein elektronische Instrumente (E-Gitarre mit Verzerrer, Synthesizer).

Besonders im Hochtonbereich treten die Lautstärkespitzen nur selten und nur kurzzeitig auf, impulsartig. Aufwendige Meßmittel sind erforderlich, um sie zu erfassen. Die Compact Disc zeigt, daß nur bei einigen wenigen Aufnahmen (und auch da nur selten) die volle Lautstärke im Hochtonbereich auftritt. UKW-Rundfunk kann prinzipbedingt bei üblichem Betrieb 10 bis 13 Dezibel weniger Spitzenamplitude im Hochtonbereich sauber verkraften, ebenso gute Platten und Tonabnehmersysteme. PCM-Heimrecorder erreichen eine relative Höhenaussteuerbarkeit von knapp - 10 Dezibel. Bandgeräte mit Studiogeschwindigkeit können bei noch geringen Verzerrungen ungefähr 5 Dezibel weniger maximalen Hochtonpegel verarbeiten als im Grundtonbereich.

Cassettenrecorder bilden auch heute noch eindeutig das Schlußlicht. Bei mit Bandgeräten vergleichbaren Verzerrungen verkraften sie um 25 bis 35 Dezibel schwächere Höhen als Tiefen, gute Geräte mit Dolby-C und Metal-Tape schaffen 10 Dezibel mehr. Das ist erschreckend wenig, entspricht aber den Tatsachen. Da das Ohr bei Bandgeräten auch höhere Verzerrungen toleriert, kann bei Cassetten der Bereich bis ungefähr - 10 Dezibel ausgenutzt werden. Das setzt allerdings gute Geräte und Bänder voraus. Nur die Gutmütigkeit des Ohrs erlaubt es, ausreichend gute Aufnahmen von Schallplatte und Rundfunk auf Cassette zu machen (leider nutzt der Rundfunk die Schallplatten nicht technisch aus). Bei wirklich sauber durchgezeichneten Cassettenaufnahmen muß aber die Aussteuerung deutlich vermindert werden.

Bandgeräte sind hinsichtlich der Entzerrung dann optimal ausgelegt, wenn Rauschen und Übersteuerung ähnlich stark stören. Die Fachleute in den Normenausschüssen haben hier die Qual der Wahl. Je nach Hörgewohnheit und Musikart verschiebt sich das Optimum. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) und das Internationale Electrotechnical Committee (IEC) hat Normen ausgearbeitet. Eine Fehlentscheidung in der Wahl der richtigen Entzerrung kann unangenehme Folgen haben. Die Bandsorte IEC III (FeCr) ist heute fast ausgestorben, das ist unter anderem eine Folge der ungünstig gewählten Normentzerrung von 70 statt 120 Mikrosekunden. Auch Bänder der Gruppe II (Cr) leiden etwas unter dieser Festlegung. Sie werden aufgrund der um 3 bis 4 Dezibel stärkeren Entzerrung im Präsenzbereich oft übersteuert (III auch im Hochtonbereich), dafür rauschen sie aber auch entsprechend weniger. Doch nur wenige Gerätehersteller haben den HiFi-Fan durch geeignete Anzeigen bei der richtigen Aussteuerung unterstützt, aber das greift einem späteren Kapitel vor.

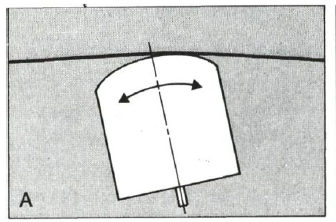

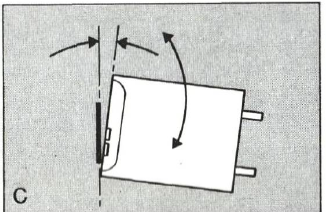

Wenn das Band am Spalt schief vorbeiläuft, tastet der Spalt bei hohen Frequenzen (kleinen Wellenlängen) gleichzeitig entgegengesetzt magnetisierte Zonen ab. Die Wiedergabespannung sinkt.

Band und Tonkopf müssen exakt zueinander ausgerichtet sein:

A. Symmetrie der Umschlingung

B. Tonkopfhöhe

Tonkopf-Zenit

Eintauchtiefe des Kopfes

Azimut

Exakt im Osten

In der Praxis kann noch aus einem weiteren Grund ein Hochtonverlust auftreten: wegen des Azimutfehlers. Dieser Begriff ist der Astronomie entlehnt. Der Azimutwinkel bezeichnet die Winkelabweichung der Beobachtungsrichtung eines Himmelkörpers gegenüber Osten. Bei einem Bandgerät soll der Azimutwinkel des Tonkopfspaltes exakt Null betragen. Nun soll der Spalt wohl kaum in die Himmelsrichtung Osten zeigen, sondern in den magnetischen Osten. Ein Band ist in Längsrichtung magnetisiert, und die Polung solcher Mini-Magnete kennzeichnet man an den Enden mit Nord oder Süd. Osten liegt dann genau querab, 90 Grad zur Bandbewegung. Ein Tonkopfazimut von Null bedeutet, daß der Spalt exakt senkrecht zur Bandlaufrichtung oder Bandkante steht.

Prinzipiell spielen geringe Abweichungen von der Senkrechten eine untergeordnete Rolle. Wichtig zur Eigenaufnahme ist nur, daß die Spalte bei Aufnahme und Wiedergabe genau gleich ausgerichtet sind. Damit jedoch Bänder leicht von Gerät zu Gerät austauschbar sind, müssen alle Wiedergabeköpfe gleich stehen. Geringste Abweichungen zwischen Aufnahme und Wiedergabe ergeben bereits deutlich hörbare Hochtonverluste. Und da größere Abweichungen von der Senkrechten die effektive Spaltbreite vergrößern, liegt nichts näher, als die senkrechte Spaltstellung als Bezugsnormal zu wählen. Einige Rauschminderungssysteme reagieren auf solche Azimutfehler kritisch und erzeugen außer einer weiter verminderten Hochtonwiedergabe noch andere Fehler. Zwei abwechselnd benutzte Bandgeräte zeigen besonders dann schlechte Ergebnisse, wenn ihre Tonköpfe in die jeweils andere Richtung aus der Senkrechten heraus gekippt sind. Der Frequenzgangfehler wächst gegenüber dem Winkelfehler stark überproportional an.

Mit dem Azimutfehler ist aber nicht nur ein dumpfes, ausdrucksloses Klangbild verbunden, sondern auch ein Ortungsfehler bei Stereo. Der linke und rechte Kanal verlieren ihren festen und exakten zeitlichen Bezug zueinander (Phasenverschiebung). Die Mitteninformation verschwimmt. Ein in der Mitte der Stereobasis fast aus einem Punkt erklingender Triangel wird zu einer breiten, hin und her pendelnden Klangwolke. Die richtige Einstellung von Tonkopf und Wiedergabefrequenzgang (Entzerrung) bietet alleine aber noch keine Gewähr für ein vollendetes Klangerlebnis - die Eigenschaften der Bänder sind zu unterschiedlich. Gerät und Magnetband bilden eine Funktionseinheit, und beide müssen gut einander angepaßt sein. Ein gutes Gerät mit einem ungeeigneten Band ist genauso HiFi-unfähig wie ein Primitivgerät mit einem Superband.

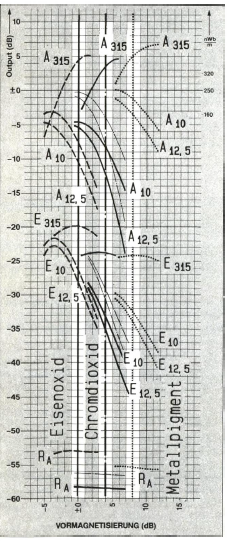

Bei einigen Geräten können Frequenzgangfehler über die Vormagnetisierung (Bias) von außen korrigiert werden. Intern ist das prinzipiell bei jedem Gerät möglich, jedoch garantiert diese Methode keinen sinnvollen Vormagnetisierungs-Arbeitspunkt im Hinblick auf die Aussteuerbarkeitsgrenzen des Bandes. Optimal wäre es, die Vormagnetisierung so einzustellen, daß die Höhenaussteuerbarkeit (14-Kilohertz-Sättigung) mit Kompander etwa 10 Dezibel unter der Tiefenaussteuerbarkeit (315 Hertz, 3 Prozent Klirr) liegt, Frequenzgangfehler muß dann die Aufnahmeentzerrung kompensieren, die ja an den Aussteuerbarkeiten nichts mehr ändert.

Diese Methode, den optimalen Arbeitspunkt zu finden, ist allerdings selbst für Einmeßcomputer kompliziert - und zu teuer, daher optimieren die meisten den Frequenzgang im Hochtonbereich mittels des Bias, vornehmere biegen noch zusätzlich das obere Frequenzgangende mit der Aufnahmeentzerrung gerade (Dreipunkt-Messung). Die Verzerrungsgrenze bildet die obere und die Rauschgrenze die untere Begrenzung der Dynamik eines Bandes. Keine Rolle spielt es, ob ein geringes Rauschen zusammen mit einer schwachen Aussteuerbarkeit oder ein deutliches Rauschen mit einer hohen Aussteuerbarkeit auftritt. Die Aufnahme muß nur entsprechend schwächer oder stärker ausgesteuert werden. Graues Papier schont bei gleißendem Licht die Augen, bei sparsamer Beleuchtung bietet dagegen ein weißes Blatt den besseren Kontrast. Das ideale Band bietet gleichzeitig Rauscharmut und eine hohe Aussteuerbarkeit (in allen Frequenzbereichen).

Eine Anmerkung zum Thema Klirrgrad: Die Diskrepanz zwischen Verstärkern und Bandgeräten fällt auf: Verstärkertests kritisieren Klirrwerte von 0,1 Prozent und weniger, bei den Bandgeräten geben sich jedoch Tester mit 3 Prozent zufrieden. Der Unterschied erklärt sich aus dem Hörvorgang. Die harten Verzerrungen eines Verstärkers sind bei reinen Tönen (Sinuston) oft bereits unterhalb von 0,1 Prozent deutlich wahrnehmbar. Beim Tonbandgerät dagegen fallen sie erst oberhalb 5 Prozent auf, denn sie haben andere Ursachen, setzen weicher ein.