OpAmps, Schaltungen

Grundschaltungen für verschiedene Anwendungen

Ohne den Operationsverstärker geht in der Elektronik heute nur noch wenig. Aufgrund seiner bestechenden Eigenschaften und der universellen Beschaltbarkeit lassen sich komplexere Analogschaltungen drastisch vereinfachen.

Alle hier vorgestellten Schaltungen verwenden den 741, der als Standard-Operationsverstärker für universelle Anwendungen bis ca. 20 kHz Signalfrequenz ersetzbar ist.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit Doppel-Netzgeräten, die +9 V und -9 V (bezogen auf eine gemeinsame Null-Volt-Leitung) abgeben können. Zum Experimentieren tun’s auch zwei 9-V-Batterien.

Die Schaltungen arbeiten meistens ohne Änderung mit nahezu jedem als Differenzverstärker ausgebildeten Operationsverstärker. Beim Einsatz anderer Operationsverstärker anstelle des 741 muß man eventuelle Unterschiede der Offset-Kompensation und des Aussteuerbereichs beachten.

Schaltungen mit invertierenden Verstärkern

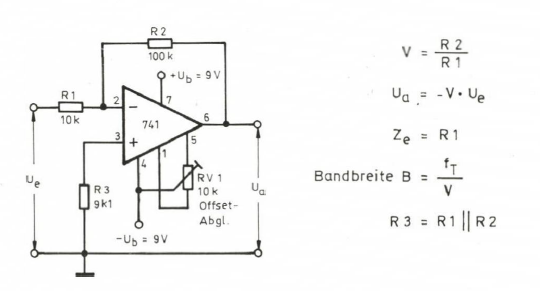

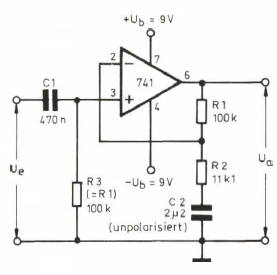

In Bild 1 ist die Schaltung eines invertierenden Gleichspannungsverstärkers mit der Spännungsverstärkung V = 10 dargestellt. Mit der angegebenen Offset-Kompensation kann man erreichen, daß bei null Volt Eingangsspannung die Ausgangsspannung auch exakt null Volt beträgt.

Bild 1. Invertierender Gleichspannungsverstärker mit Offset-Abgleich. Verstärkungsfaktor V = 10.

Spannungsverstärkung und Eingangsimpedanz werden ausschließlich von den Werten der Widerstände R1 und R2 bestimmt. Damit läßt sich die Schaltung den geforderten Eigenschaften anpassen. Falls notwendig oder erwünscht, kann man die Verstärkungseinstellung variabel gestalten, indem für R2 eine Kombination aus einem festen und einem einstellbarem Widerstand eingesetzt wird.

Zur optimalen Arbeitspunkt-Symmetrie sollte R3 einen Wert aufweisen, der dem Parallelwiderstandswert aus R1 und R2 entspricht.

Die Schaltung nach Bild 1 arbeitet auch ohne Offset-Kompensation. In diesem Fall kann jedoch bei null Volt Eingangsspannung die Ausgangs-Gleichspannung einen Wert annehmen, der der mit dem Verstärkungsfaktor multiplizierten Eingangs-Offsetspannung des Operationsverstärkers (typisch 1 mV) entspricht. Beträgt die Schleifenverstärkung beispielsweise 100 fach, können bei null Volt Eingangsspannung am Ausgang 100 mV anstehen.

Zu beachten ist auch, daß die Signalbandbreite der Schaltung der Transitfrequenz fT (ca. 1 MHz beim 741), dividiert durch den eingestellten Verstärkungsfaktor, entspricht. Bei 10 facher Verstärkung liegt die Signalbandbreite der Schaltung nach Bild 1 bei etwa 100 kHz, bei 100 facher Verstärkung nur noch bei 10 kHz.

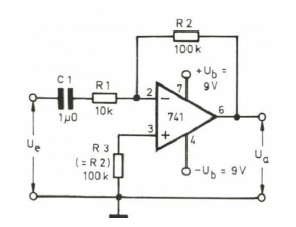

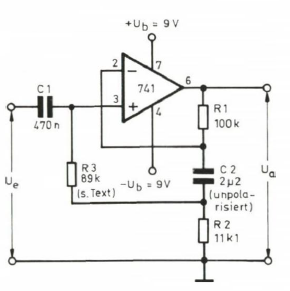

Die Schaltung nach Bild 1 läßt sich durch Einfügen des Trennkondensators C1 in einen Wechselspannungsverstärker umwandeln, siehe Bild 2. In diesem Fall wird keine Offset-Kompensation benötigt. Für optimales Arbeiten sollte R3 dem Wert von R2 entsprechen.

Bild 2. Invertierender Wechselspannungsverstärker. Verstärkungsfaktor V = 10.

Schaltungen mit nichtinvertierenden Verstärkern

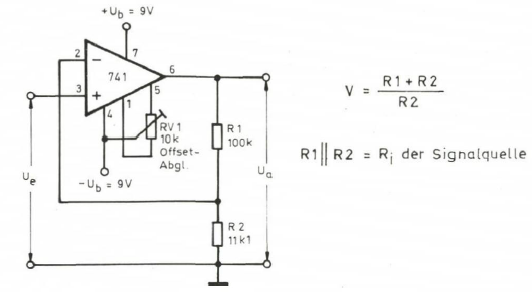

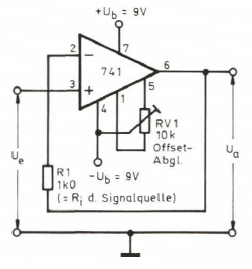

Der Operationsverstärker läßt sich auch als nichtinvertierender Verstärker mit Offset-Kompensation betreiben, wie Bild 3 verdeutlicht. Der Verstärkungsfaktor dieser Schaltung beträgt 10, er wird von den Widerständen RI und R2 nach der in Bild 3 angegebenen Formel bestimmt.

Bild 3. Nichtinvertierender Gleichspannungsverstärker mit Offset-Abgleich. Verstärkungsfaktor V = 10.

Wird RI1 = 0, beträgt die Verstärkung 1. Setzt man R2 zu Null, steigt die Verstärkung auf die Leerlaufverstärkung.

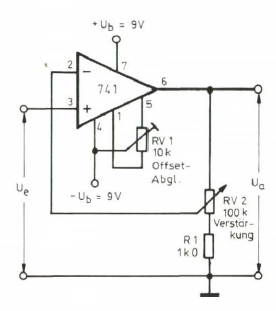

Ersetzt man R2 durch ein Potentiometer, dessen Abgriff am invertierenden Eingang des Operationsverstärkers liegt, läßt sich die Verstärkung kontinuierlich verändern. In der Schaltung nach Bild 4 ist die Verstärkung mit RV 1 zwischen 1 und 101 einstellbar.

Bild 4. Nichtinvertierender Gleichspannungsverstärker mit einstellbarem Verstärkungsfaktor 1...101.

Für stabiles Arbeiten muß der nichtinvertierende Eingang jeder dieser Schaltungen gleichstrommäßig an der Null-Volt-Leitung liegen, wie in Bild 3 (über R2) und Bild 4 (über RV2 und R1) realisiert.

Für optimale Arbeitspunkt-Symmetrie sollte der Parallelwiderstandswert aus R1 und R2 dem Innenwiderstand der Eingangs-Signalquelle entsprechen.

Die besonders herausragende Eigenschaft des nichtinvertierenden Verstärkers ist die sehr hohe Eingangsimpedanz. Theoretisch entspricht sie dem Leerlauf-Eingangswiderstand (beim 741 typisch 1 MΩ), multipliziert mit V0 : V, wobei V0 der Leerlauf-Verstärkungsfaktor und V der mit R1 und R2 eingestellte Verstärkungsfaktor ist. In der Praxis lassen sich Eingangswiderstände von einigen 100 MΩ mit den Schaltungen der Bilder 3 und 4 erreichen.

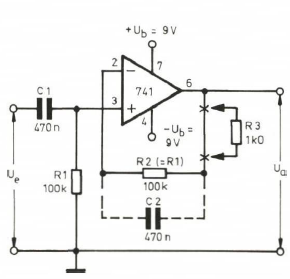

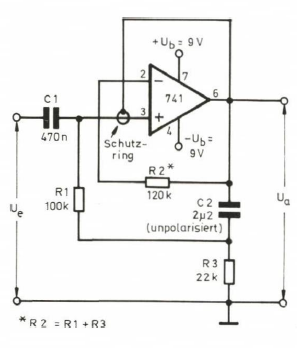

Die Schaltung nach Bild 5 entspricht der nach Bild 3, es ist aber der Trennkondensator C1 eingefügt, so daß die Schaltung als nichtinvertierender Wechselspannungsverstärker arbeitet. Die Offset-Kompensation ist entfernt, der nichtinvertierende Eingang liegt über R3 an null Volt. Hier sind die verstärkungsbestimmenden Widerstände R1, R2 über den Kondensator C2 gleichspannungsmäßig von der Null-Volt-Leitung getrennt.

Bild 5. Nichtinvertierender Wechselspannungsverstärker. Eingangsimpedanz 100 kΩ, Verstärkung 10.

C2 ist bei den von der Schaltung zu verarbeitenden Signalfrequenzen sehr niederohmig, so daß die Verstärkung nach wie vor vom Verhältnis der Widerstände R1 und R2 abhängt. Der nichtinvertierende Eingang ist gleichspannungsmäßig voll gegengekoppelt. Die Schaltung bietet daher ausgezeichnete Gleichspannungsstabilität. Für optimale Arbeitspunkt-Symmetrie sollte R3 dem Wert von R1 entsprechen.

Die Eingangsimpedanz der Schaltung nach Bild 5 entspricht etwa dem Wert des Widerstandes R3, sie läßt sich in der Praxis nur auf einige Megohm erhöhen.

Bild 6 zeigt eine abgeänderte Version der Schaltung nach Bild 5. Die Eingangsimpedanz ist sehr hoch (typisch 50 MΩ). Dies wird durch eine andere Anordnung des Kondensators C2 erreicht. Die Änderung beeinflußt weder die Verstärkung noch die Gleichstrom-Eigenschaften der Schaltung.

Bild 6. Nichtinvertierender Wechselspannungsverstärker. Eingangsimpedanz 50 MΩ, Verstärkung 10.

Zur Funktionsweise: Das ‘kalte’ Ende von R3 liegt über R2 an null Volt. R3 wird so bemessen, daß sich zusammen mit R2 wieder 100 kΩ Gesamtwiderstand ergeben, wie in Bild 5. Das am Verbindungspunkt R3-R2 stehende Wechselspannungssignal ist dank des Kondensators C2 praktisch mit dem am invertierenden Eingang stehenden identisch. Daher stehen an beiden Enden von R3 Signale nahezu gleicher Spannung, die somit nur einen vernachlässigbaren Signalstrom durch R3 hervorrufen. Mit dieser Schaltungsmaßnahme wird die wirksame Impedanz von R3 auf nahezu ‘unendlich’ vergrößert.

Aufgrund von Leckwiderständen im IC selbst, in IC-Fassungen und auf den Platinen der gedruckten Schaltung beträgt die maximal erreichbare Eingangsimpedanz ca. 50 MΩ.

Um eine optimale Arbeitspunkt-Symmetrie zu erzielen, sollte R1 der Summe der Werte von R2 und R3 entsprechen. In der Praxis darf der Wert für R3 um etwa 30% vom Idealwert abweichen, so daß in der Schaltung nach Bild 6 für R3 auch ein 100-k![]() -Widerstand eingesetzt werden kann.

-Widerstand eingesetzt werden kann.

Spannungsfolger

Ein Spannungsfolger erzeugt eine Ausgangsspannung, die der Eingangsspannung entspricht. Er weist eine sehr hohe Eingangsimpedanz und eine niedrige Ausgangsimpedanz auf; er wird deshalb auch als Impedanzwandler bezeichnet. Die Schaltung arbeitet als nichtinvertierender Verstärker mit dem Verstärkungsfaktor 1. Der Ausgang ist direkt mit dem invertierenden Eingang verbunden.

Bild 7 zeigt eine idealisierte Schaltung eines Präzisions-Spannungsfolgers mit Offset-Kompensation. Für optimale Verhältnisse sollte der Wert des Gegenkopplungswiderstandes R1 dem Innenwiderstand der Signalquelle entsprechen.

Bild 7. Präzisions-Gleichspannungsfolger mit Offset-Abgleich.

Oft kann man die Schaltung nach Bild 7 drastisch vereinfachen. Läßt man die Offset-Kompensation weg, beträgt die Ausgangsfehlerspannung nur einige Millivolt. Den Wert von RI kann man in weiten Bereichen (0...100kΩ) ändern, ohne daß bemerkenswerte Einflüsse auf die Schaltung auftreten. Wenn ein Operationsverstärker mit niedriger Transitfrequenz (wie z.B. der 741) eingesetzt wird, läßt sich R1 bedenkenlos durch eine Drahtbrücke ersetzen.

Zu beachten ist, daß viele Operationsverstärker mit hoher Transitfrequenz beim Einsatz als Spannungsfolger zu Instabilitäten neigen. In diesem Fall darf R1 Werte um 1 kΩ oder größer annehmen. Dadurch reduziert sich die Signalbandbreite. Die Stabilität der Schaltung wird verbessert.

ln Bild 8 ist ein Spannungsfolger für Wechselspannungssignale angegeben. Im nichtinvertierenden Eingang liegt der Koppelkondensator C1; dieser Eingang des Operationsverstärkers liegt über R1 an null Volt. R1 bestimmt hier die Eingangsimpedanz.

Bild 8. Wechselspannungsfolger. Eingangsimpedanz 100 kΩ.

Der Gegenkopplungswiderstand R2 sollte den gleichen Wert wie R1 haben. Ist R2 sehr hochohmig, reduziert sich die Signalbandbreite der Schaltung. Dieses Problem läßt sich sehr leicht lösen, indem man R2 mit dem gestrichelt angedeuteten Kondensator C2 überbrückt. Wird diese Methode bei einem Operationsverstärker mit hoher Grenzfrequenz angewandt, sollte R3 eingefügt werden, um stabiles Arbeiten der Schaltung zu gewährleisten.

Verlangt man von einem Wechselspannungsfolger eine sehr hohe Eingangsimpedanz, kann man die Anordnung nach Bild 9 einsetzen. Die wirksame Impedanz des Widerstandes R1 wird über C2 drastisch erhöht, so daß sie nahezu unendlich groß ist. Aufgrund der Leckwiderstände in IC-Fassungen und gedruckter Schaltung liegt die maximal erreichbare Eingangsimpedanz bei etwa 50 MΩ.

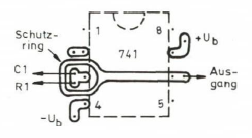

Bild 9. Wechselspannungsfolger. Eingangsimpedanz 50 MΩ ohne Schutzring, 500 MΩ mit Schutzring.

Werden noch höhere Eingangsimpedanzen benötigt, muß die Fläche der Platine, die den Eingangsanschluß des Operationsverstärkers umgibt, mit einem ‘Schutzring’ umgeben werden, der, wie in Bild 10 angedeutet, mit dem Ausgang des Operationsverstärkers verbunden ist. Dann werden die Leckwiderstände der Platine usw. wie R1 behandelt und auf nahezu unendlich hohe Werte ‘transformiert’. Die Eingangsimpedanz beträgt dann etwa 500 MΩ, wenn ein 741 verwendet wird. Bei Einsatz eines Operationsverstärkers mit FET-Eingängen liegt sie noch höher.

Bild 10. Anordnung des geätzten Schutzringes, von der Bestückungsseite aus gesehen.

Arbeitspunkt-Symmetrie

In den Beschreibungen der Schaltungen 1...9 wurde mehrfach betont, daß zur Erzielung optimaler Arbeitspunkt-Symmetrie die Bauteilewerte nicht völlig willkürlich gewählt werden können.

In der Praxis hat sich gezeigt, daß Operationsverstärker sehr ‘gutmütige’ Bauelemente sind, die auch erhebliche Abweichungen der eingesetzten Werte von den Ideal werten verkraften.

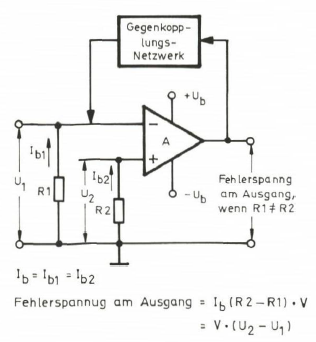

Bild 11 soll die Problematik verdeutlichen. Dargestellt ist das Schaltbild eines idealen, fehlerfreien Verstärkers, bei dem die Eingangs-Offsetspannung exakt null Volt ist und die Verstärkung V ausschließlich von den Gegenkopplungswiderständen abhängt. Die Vorspannung für die Eingangsstufen wird erzeugt, indem die Eingänge entweder unmittelbar oder über die Widerstände R1 und R2 an null Volt liegen. Der Operationsverstärker zieht seine Eingangsströme Ib dann über diese Widerstände und. ruft so einen Spannungsabfall an jedem der beiden Widerstände hervor.

Bild 11. Vorspannungserzeugung bei einem Operationsverstärker.

In allen praktischen Anwendungsfällen kann man davon ausgehen, daß die beiden Eingangsströme gleich sind. Haben R1 und R2 identische Werte, sind auch die Spannungsabfälle an ihnen gleich groß, so daß die Eingangs-Differenzspannung null Volt beträgt; somit ist die Arbeitspunkt-Symmetrie optimal und am Ausgang entsteht keine Fehlerspannung.

Sind andererseits die Werte der Widerstände R1 und R2 ungleich, ist auch der Spannungsabfall an ihnen unterschiedlich. Zwischen den Eingängen des Operationsverstärkers wirkt dann eine Fehler-Differenzspannung, die sich aus Ib x (R2-R1) berechnet. Die am Ausgang auftretende Fehlerspannung ist um den Verstärkungsfaktor höher als die Eingangsfehlerspannung. Wie groß ist nun diese Fehlerspannung?

Operationsverstärker mit bipolaren Transistoren wie der 741 weisen Eingangsströme auf, die bei etwa

0,2 µA liegen. Der Spannungsabfall an einem 1-kΩ-Widerstand beträgt dann gerade 0,2 mV. Die Eingangsströme von Operationsverstärkern mit FET-Eingangstransistoren liegen bei etwa 0,02 µA, so daß der Spannungsabfall an einem 1 kΩ-Widerstand nur 0,02 µV erreicht. Wenn sich nun in der Schaltung nach Bild 11 die Widerstände R1 und R2 um 10 kΩ unterscheiden, entsteht bei einem 741 mit Verstärkung 1 eine Ausgangsfehlerspannung von nur 2 mV. Bei 10 facher Verstärkung beträgt sie 20 mV, bei 100 facher Verstärkung immerhin 200 mV.

Wird anstelle des 741 ein Operationsverstärker mit FET-Eingängen verwendet, beträgt die Ausgangsfehlerspannung bei Verstärkung 1 nur noch 0,2 µV, bei 10 facher rstärkung 2 µV und bei 100 facher VerstärkVeung 20 µV.

Daraus läßt sich ableiten, daß in den Schaltungen der Bilder 1...9 die Arbeitspunkt-Symmetrie einigermaßen gewahrt bleibt, auch wenn sich die Bauteilewerte der für die Vorspannungserzeugung verantwortlichen Widerstände merklich unterscheiden.

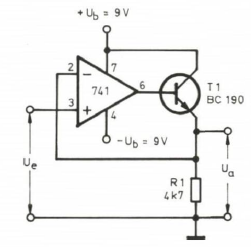

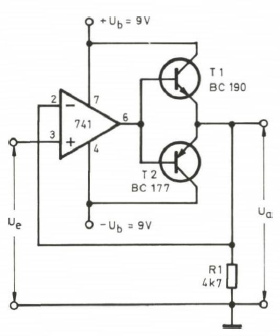

Spannungsfolger für höheren Ausgangsstrom

Die meisten Operationsverstärker können nur einige mA Ausgangsstrom liefern. Benötigt man höhere Ausgangsströme, kann man dem Operationsverstärker entweder einen einfachen Emitterfolger oder auch eine Komplementär-Endstufe nachschalten, wie es in den Bildern 12 und 13 angedeutet ist.

Zu beachten ist, daß die Basis-Emitter-Strecken der Transistoren in den Gegenkopplungspfad einbezogen sind, so daß die Nichtlinearität der jeweiligen Basis-Emitter-Strecke weitestgehend kompensiert wird. Die Schaltung nach Bild 12 kann zwar verhältnismäßig hohe Ströme abgeben (über T1), aber nur geringe Ströme aufnehmen (über R1). Man kann diese Schaltung als unidirektionalen, nur für positive Ausgangsspannungen geeigneten Spannungsfolger ansehen.

Bild 12. Unidirektionaler Gleichspannungsfolger für höheren Ausgangsstrom.

Die Schaltung nach Bild 13 kann sowohl Strom abgeben (über T1) als auch Strom aufnehmen (über T2), sie eignet sich daher als bidirektionaler Spannungsfolger für positive und negative Ausgangsspannungen.

Bild 13. Bidirektionaler Gleichspannungsfolger für höheren Ausgangsstrom.

In dieser einfachen Form erzeugt die Schaltung allerdings merkliche Übernahmeverzerrungen bei Ausgangsspannungen unterhalb der Schwellenspannung der Basis-Emitter-Dioden, die bei ca. 0,7V liegt. Mit einer geeigneten Vorspannungserzeugung für die beiden Transistoren lassen sich die Übernahmeverzerrungen drastisch vermindern, so daß sich die Schaltung als Grundlage für einen guten Hifi-Verstärker eignet.

Die zulässigen Ausgangsströme der Schaltungen nach Bild 12 und 13 liegen bei etwa 50 mA, bedingt durch die geringe Verlustleistung der Transistoren. Eine höhere Ausgangsleistung läßt sich mit Transistoren höherer Verlustleistung erreichen. Man darf aber dabei die maximal möglichen Ausgangsströme der Operationsverstärker nicht vergessen, so daß bei höheren Leistungen der Einsatz einer Darlington-Komplementär-Endstufe sinnvoll ist.

Addierer und Subtrahierer

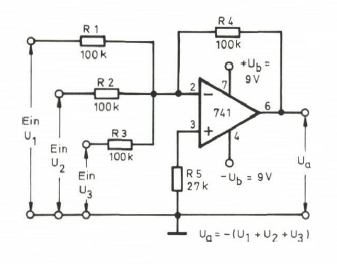

Bild 14 zeigt die Schaltung einer Addierstufe für Gleichspannungen, deren Gesamtverstärkung den Betrag 1 hat.

Bild 14. Invertierender Gleichspannungsaddierer. Gesamtverstärkung 1.

Hier sind nur 3 Eingänge eingezeichnet; es können jedoch beliebig viele Eingänge vorgesehen werden, wobei in jedem Eingang ein Widerstand vom Wert R1 liegen muß. Anschließend ist der Widerstand R5 so zu bemessen, daß er dem Parallelwiderstandswert aller Eingangswiderstände entspricht.

Wird eine höhere Verstärkung gewünscht, muß nur der Wert des Gegenkopplungswiderstandes R4 erhöht werden. Die Schaltung eignet sich auch als Mischer in Tonsignal-Schaltungen. Hierzu sollten die Eingänge Trennkondensatoren erhalten, damit nur Wechselspannungssignale auf die Eingänge gelangen. R5 sollte den gleichen Wert wie der Gegenkopplungswiderstand haben.

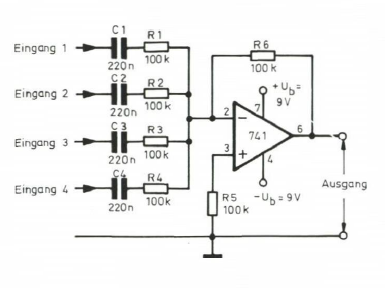

Die zugehörige Schaltung ist in Bild 15 dargestellt.

Bild 15. NF-Mischverstärker mit vier Eingängen.

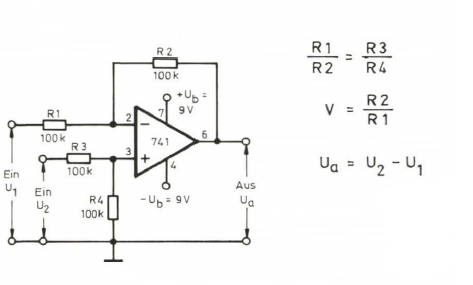

Die Schaltung nach Bild 16 eignet sich als Differenzverstärker mit Verstärkung 1 oder als Analog-Subtrahierer, bei dem die Ausgangsspannung der Differenz der beiden Eingangsspannungen entspricht (Ua = U2-U1). In diesem Fall müssen die Werte der Widerstände aufeinander abgestimmt werden, so daß R1/R2 = R3/R4 ist. Die Spannungsverstärkung entspricht dann R2/R1. Haben R1 und R2 den gleichen Widerstandswert, beträgt die Gesamtverstärkung 1.

Bild 16. Differenzverstärker oder Subtrahierer. Gesamtverstärkung 1.

Phasenumkehr-Stufe

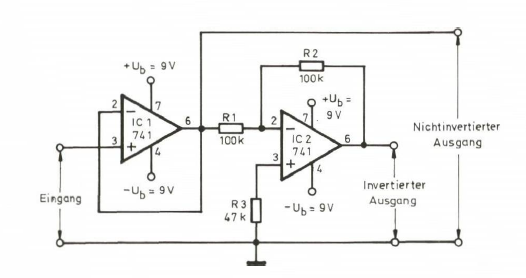

Eine Phasenumkehr-Stufe hat zwei Ausgänge, wobei das eine Ausgangssignal ein amplituden- und phasentreues Abbild der Eingangsspannung ist, jedoch das andere Ausgangssignal zwar ein amplitudengetreues Abbild der Eingangsspannung aufweist, die Phasenlage aber um 180° gedreht ist (invertiert). Eine hierfür geeignete Schaltung ist in Bild 17 angegeben. Die Schaltung arbeitet mit zwei OpAmps vom Typ 741, ihre Gesamtverstärkung hat den Betrag 1. Die Gleichspannungskopplung gewährleistet sehr gute Stabilität.

Bild 17. Phasenumkehrstufe. Gesamtverstärkung 1.

IC1 arbeitet als einfacher Spannungsfolger mit der Verstärkung 1 und liefert ein gepuffertes Ausgangssignal, das mit dem Eingangssignal identisch ist. An seinem Ausgang liegt der mit IC2 aufgebaute invertierende Verstärker, dessen Gesamtverstärkung mit R1 und R2 ebenfalls auf 1 festgelegt ist. Diese Einheit liefert das zweite Ausgangssignal, das zwar invertiert, ansonsten aber mit dem Eingangssignal identisch ist.

RC-Filter

Filterschaltungen werden immer dann benötigt, wenn bestimmte Frequenzen oder Frequenzbereiche unterdrückt oder durchgelassen werden sollen.

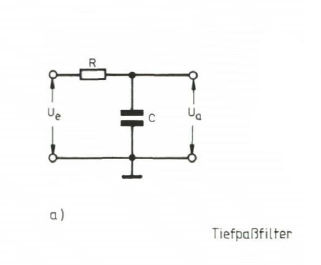

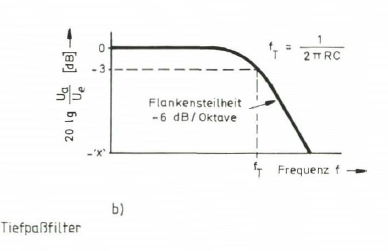

Ein einfaches RC-Tiefpaßfilter (Bild 18a) läßt tiefe Frequenzen durch; ab einer definierten Grenzfrequenz werden hohe Frequenzen abgeschwächt. Die Ausgangsspannung bei der ‘Eckfrequenz’ fT ist gegenüber der Ausgangsspannung im geraden Teil des Durchlaßbereiches um 3 dB abgesenkt. Die Eckfrequenz entspricht 1/(2π RC). Ab der Eckfrequenz beträgt der Abfall der Ausgangsspannung 6 dB/Oktave (= 20 dB/Dekade), wenn man die Frequenz der Eingangsspannung erhöht (Bild 18b). Ein RC-Tiefpaßfilter mit der Eckfrequenz 1 kHz schwächt ein 4-kHz-Signal gleicher Amplitude um etwa 12 dB und ein 10-kHz-Signal gleicher Amplitude um etwa 20 dB ab.

Bild 18. Schaltungen und Frequenzgänge von RC-Filtern 1. Ordnung.

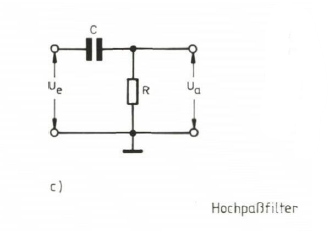

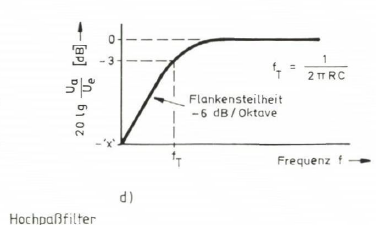

Das einfache RC-Hochpaßfilter (Bild 18c) arbeitet genau entgegengesetzt. Es läßt die höheren Frequenzanteile durch und schwächt die tieffrequenten ab. Die Eckfrequenz fT beträgt wieder l/(27 πC). Der Ausgangsspannungsabfall bei fT ist gerade 3 dB. Zu niedrigeren Frequenzen hin beträgt die Abschwächung der Ausgangsspannung wieder 6 dB/Oktave (Bild 18d). Das RC-Hochpaßfilter mit der Eckfrequenz 1 kHz schwächt ein 250-Hz-Signal gleicher Amplitude um 12 dB und ein 100-Hz-Signal gleicher Amplitude um 20 dB ab.

Bild 18. Schaltungen und Frequenzgänge von RC-Filtern 1. Ordnung.

Aktive Filter

Werden Filter höherer Flankensteilheit benötigt (das ist meistens der Fall), kann man leistungsfähige Tiefpaß- oder Hochpaßfilter mit Operationsverstärkern realisieren.

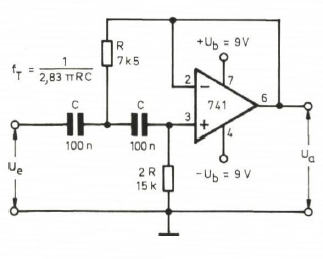

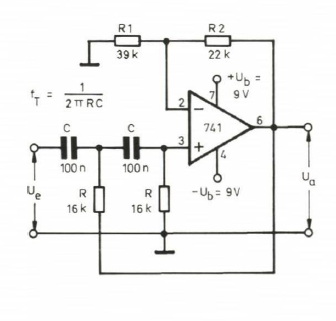

In Bild 19 sind die Schaltung und die zugehörige Gleichung eines sogenannten ‘Butterworth’-Tiefpaß-filters 2. Ordnung dargestellt. Dieser Filtertyp besitzt einen optimal flachen Frequenzgang im Durchlaßbereich. Die Eckfrequenz beträgt im vorliegenden Fall 10 kHz. Innerhalb des Durchlaßbereichs hat die Gesamtverstärkung den Betrag 1.

Bild 19. Aktiver 10-kHz-Tiefpaß 2. Ordnung. Im Durchlaßbereich Gesamtverstärkung 1.

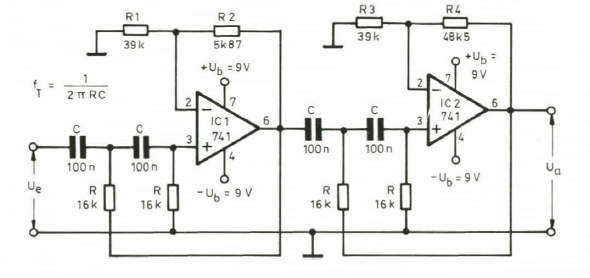

Die Schaltung nach Bild 21 besteht aus zwei in Reihe geschalteten Filtern des Bild-20-Typs. Man erhält einen Tiefpaß 4. Ordnung mit einer Flankensteilheit von immerhin 24 dB/Oktave. In diesem Fall stehen die verstärkungsbestimmenden Widerstände R1 und R2 im Verhältnis 6,644 und R3 und R4 im Verhältnis 0,805 zueinander. Die Gesamtspannungsverstärkung beträgt 8,3 dB. Die krummen Widerstandswerte für R2 und R4 sind aus in Reihe geschalteten 5%-Widerständen passend zusammengesetzt.

Bild 21. Aktiver 10-kHz-Tiefpaß 4. Ordnung.

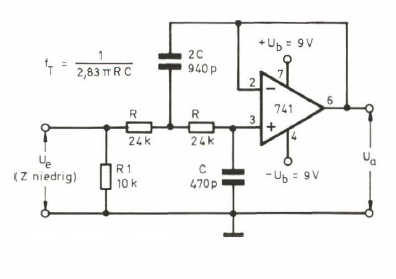

In den Bildern 22 und 23 sind die entsprechenden Hochpaßfilter dargestellt. Es handelt sich auch hier um Filter 2. Ordnung mit einer Eckfrequenz fT = 100 Hz.

Bild 22. Aktiver 100-Hz-Hochpaß 2. Ordnung. Gesamtverstärkung 1.

Bild 23. Hochpass nach Bild 22, jedoch für gleiche Bauelementewerte ausgelegt.

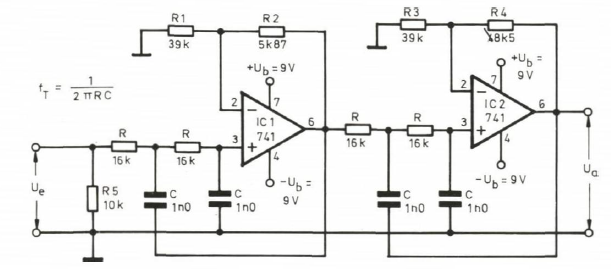

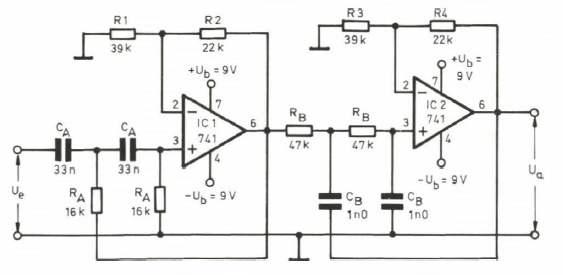

Bei der in Bild 24 angegebenen Schaltung handelt es sich um einen Hochpaß 4. Ordnung mit der Eckfrequenz 100 Hz.

Bild 24. Aktiver 100-Hz-Hochpaß 4. Ordnung.

Die Eckfrequenzen des Hochpaßfilters lassen sich nach dem gleichen Prinzip wie die des Tiefpaßfilters ändern.

Das aktive Filter nach Bild 25 ist aus Hoch- und Tiefpaß zusammengesetzt und bildet einen Bandpaß für den Sprachfrequenzbereich (fT = 300 Hz bzw. 3,4 kHz). Die Flankensteilheit beträgt bei diesem Filter 12 dB/Oktave.

Bild 25. Bandpaß 2. Ordnung für den Frequenzbereich 300 Hz... 3,4 kHz.