Norton-OpAmp LM 3900Norton-OpAmp LM 3900

als Linearverstärker, Komparator, Schmitt-Trigger, Spannungsregler, Konstantstromquelle und Generator

Diese Ausgabe der Laborblätter ist dem doch etwas ungewöhnlichen Norton-Operationsverstärker LM 3900 gewidmet. Es werden 30 Anwendungen dieses vielseitig verwendbaren OpAmps vorgestellt. Ein großer Vorteil des LM 3900: Er benötigt nur eine Versorgungsspannung.

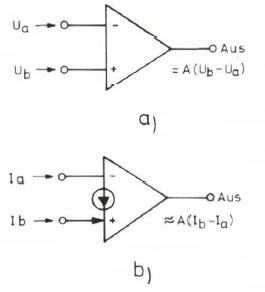

Die meisten der bekannten Operationsverstärker, wie z. B. der 741, CA 3140, LF 351 usw., arbeiten nach dem Prinzip des Spannungs-Differenzverstärkers (s. Bild 1a). Ihre Ausgangsspannung ist der Differenz der Eingangsspannungen

an den beiden Eingängen proportional. Es ist aber auch ein Verstärker denkbar, dessen Ausgangsspannung der Differenz zweier Eingangsströme entspricht. Bild 1b zeigt das Schaltsymbol eines derartigen Verstärkertyps, der auch als ‘Norton-Verstärker’ bekannt ist.

Bild 1. Ein konventioneller Operationsverstärker (a) ist ein Spannungsdifferenzverstärker. Der Norton-OpAmp dagegen ist ein Strom-Differenzverstärker.

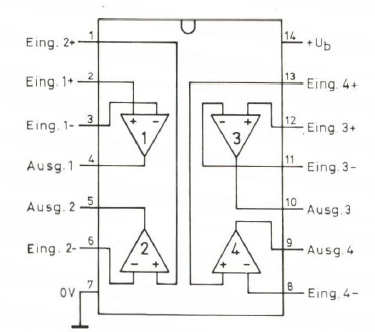

Der bekannteste Vertreter ist der LM 3900. Es handelt sich hier um ein IC, das vier identische, getrennt zugängliche Verstärker enthält. In Bild 2 ist das Anschlußschema des ICs vorgestellt, das in einem 14 Pin-Dual-In-Line-Gehäuse untergebracht ist. Der LM 3900 ist speziell als billiger Vierfach- Operationsverstärker mittlerer Qualität konzipiert worden, der mit nur einer Betriebsspannung auskommen und einen hohen Ausgangsspannungshub haben sollte. Der LM 3900 arbeitet mit Betriebsspannungen im Bereich 4V...36V. Die Bandbreite beträgt 2,5 MHz (Verstärkung = 1), die Leerlaufverstärkung 70 dB.

Bild 2. Anschlußbelegung des LM 3900.

Arbeitsweise

Die Arbeitsweise des LM 3900 unterscheidet sich erheblich von der eines konventionellen Operationsverstärkers und benötigt spezielle Techniken zur Erstellung der Arbeitspunkte. Die Eigenschaften bezüglich der Verstärkungsstabilität und der Bandbreite sind nicht so gut wie die moderner OpAmps nach dem Spannungs-Differenzverstärkerprinzip, aber der Norton-Verstärker eignet sich ausgezeichnet für Gleichspannungs- und Niederfrequenzanwendungen mit nur einer Betriebsspannung. Die folgenden Abschnitte behandeln Arbeitsweise und Anwendungen.

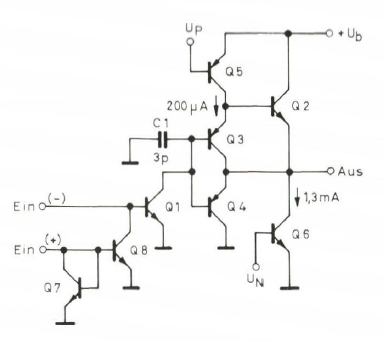

Der LM 3900 beinhaltet vier identische Strom-Differenzverstärker, deren Schaltung Bild 3 entspricht. Um das Verständnis der vollständigen Schaltung zu erleichtern, zeigt Bild 4 in sechs Schaltungen die einzelnen Entwicklungsstufen bis zur endgültigen Version nach Bild 3.

Bild 3. Schaltung eines der vier identischen Verstärker im LM 3900.

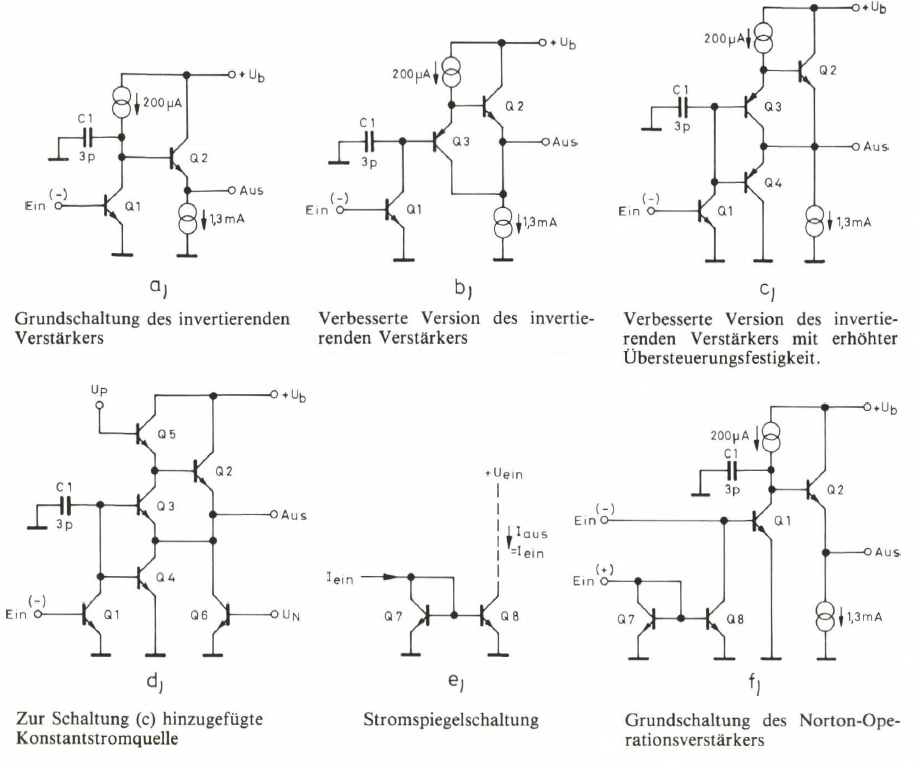

Bild 4. Entwicklungsstufen des Norton-Verstärkers bis zur endgültigen Schaltung nach Bild 3.

Bild 4a stellt die Grundschaltung des invertierenden Verstärkers dar. Q1 ist eine Verstärkerstufe in Emitterschaltung, deren Kollektor von einer Konstantstromquelle gespeist wird. Man erhält so einen invertierenden Verstärker hoher Verstärkung. Q2 stellt einen nichtinvertierenden Emitterfolger dar, der ebenfalls an einer Konstantstromquelle arbeitet. Die obere Grenzfrequenz des nichtinvertierenden Verstärkers wird mit C1 begrenzt, um die Stabilität der Schaltung zu verbessern. Die Ausgangsspannung dieser Stufe kann sich bis auf einige 100 mV zwischen null Volt und der Betriebsspanung bewegen.

Die Gesamtstromverstärkung der Schaltung nach Bild 4a ist das Produkt der Verstärkungen der beiden Transistoren. Bild 4b illustriert, wie sich die Stromverstärkung ohne Verringerung des Ausgangsspannungshubes durch Einfügen des Transistors Q3 weiter steigern läßt. Der Ausgang der Schaltung nach Bild 4 kann einige 10mA abgeben, aber nur etwa 1,3 mA (über die Konstantstromquelle von Q2) aufnehmen. Die Schaltung nach Bild 4c verdeutlicht, wie der Aufnahmestrom (als Stromsenke) bei Übersteuerung erhöht werden kann. Die Zuschaltung des Transistors Q4 bewirkt nämlich, daß die Stufe bei Übersteuerung im B-Betrieb arbeitet.

In Bild 4d sind die beiden Konstantstromquellen als Transistoren Q5 und Q6 dargestellt. Diese beiden Stromquellen werden über ein Netzwerk gespeist, das in das LM 3900-IC eingebaut ist. Bild 4d zeigt bereits die Prinzipschaltung einer LM 3900-Verstärkerstufe, sie arbeitet jedoch nur als Inverter. Der nichtinvertierende Teil des LM 3900 wird mit Hilfe der Stromspiegelschaltung nach Bild 4e gebildet, die aus zwei integrierten, identisch angepaßten Transistoren besteht und einen Ausgangsstrom hervorruft, der immer dem Eingangsstrom proportional ist. Die Schaltung arbeitet folgendermaßen: Der Eingangsstrom der Schaltung nach Bild 4e gelangt an die Basen beider Transistoren. Angenommen, beide Transistoren haben eine Stromverstärkung von 100 und ziehen den gleichen Basisstrom von 5 µA. In diesem Fall beträgt der Kollektorstrom beider Transistoren 500 µA. Zu beachten ist, daß der Kollektorstrom des Transistors Q7 dem Eingangsstrom der Schaltung entspricht, der somit ebenfalls 500 µA plus 2-5 µA, also 510 µA, beträgt und daß der Kollektorstrom des Transistors Q8 der Ausgangsoder ‘Spiegelstrom’ der Schaltung ist. Die Eingangs- und Ausgangsströme dieser Schaltung sind immer identisch (innerhalb weniger Prozent), egal, wie hoch der Eingangsstrom auch ist (natürlich innerhalb der zugelassenen Grenzwerte).

Zum Abschluß dieser Einführung zeigt Bild 4f, wie sich die Stromspiegelschaltung in die Grundschaltung nach Bild 4a so einbauen läßt, daß ein Norton-Verstärker entsteht. Hier wird die Spiegelschaltung über den nichtinvertierenden Eingang angesteuert, den Spiegelstrom liefert der invertierende Eingang. Dieser liegt auch unmittelbar an der Basis des Transistors Q1. Dadurch ist der Basisstrom von Q1 gleich (1 + ) - (I-) und ist so gleich der Differenz der beiden Eingangsströme. Der vollständige Verstärker (Bild 3) entspricht daher dem bereits erwähnten Strom-Differenzverstärker und läßt sich als Operationsverstärker verwenden.

Ein grundlegender Unterschied zum ‘normalen’ Operationsverstärker besteht darin, daß beide Eingänge an eine Basis-Emitterstrecke gehen und daher spannungsmäßig gesehen als virtueller Nullpunkt anzusehen sind. Der Norton-Verstärker arbeitet wie ein konventioneller Operationsverstärker, wenn vor beide Eingänge hochohmige Widerstände geschaltet werden, so daß die Eingangsströme den Eingangsspannungen direkt proportional sind. Wird diese Technik angewandt, gibt es für die Gleichtaktspannung des LM 3900 praktisch keine obere Grenze.

Die Stromverstärkung der einzelnen Stufen des LM 3900 ist sehr hoch. Die Ausgangsspannung beginnt von der halben Betriebsspannung in Richtung null Volt zu fallen, wenn der

Arbeitspunkteinstellung

Eingangsstrom des Transistors Q1 über etwa 30nA ansteigt. Dieser Strom entspricht normalerweise der Differenz zwischen

den beiden Strömen an den Eingängen. Die Eingangsströme sollten sinnvollerweise im Bereich 0,5 µA bis 500 µA liegen (ideal sind etwa 10 µA).

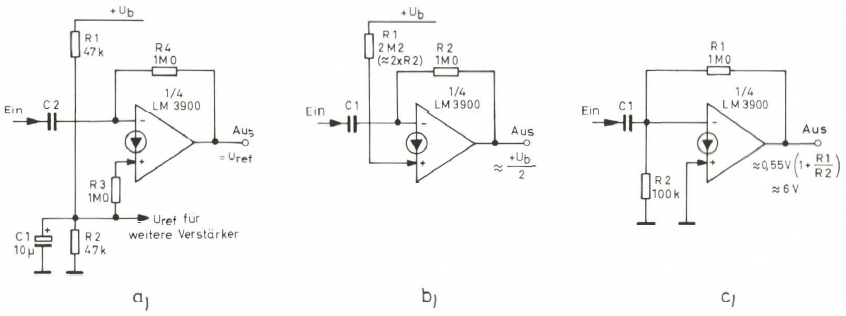

Bei Linearanwendungen ist der Arbeitspunkt eines OpAmps im allgemeinen so eingestellt, daß ohne Ansteuerung am Ausgang die halbe Betriebsspannung liegt, um den größtmöglichen unverzerrten Ausgangsspannungshub zu bekommen. Bild 5a zeigt, wie sich der Arbeitspunkt für die eben genannte Bedingung einstellen läßt. R1-R2-C1 erzeugen eine entkoppelte Referenzspannung, die der halben Betriebsspannung entspricht. Diese Spannung treibt einen Referenzstrom über R3 in den nichtinvertierenden Eingang. Ein Gegenkopplungsstrom gelangt über R4 an den invertierenden Eingang. Die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers stellt sich nun automatisch so ein, daß die beiden Eingangsströme gleich groß werden und sich somit der interne Basisstrom des Transistors Q1 auf nahezu Null (ca. 30 nA) reduziert. Für die in Bild 5a gezeigte Schaltung ist diese Bedingung erfüllt, wenn die Ausgangsspannung Uaus der Referenzspannung Uref entspricht. Im praktischen Betrieb können von einer Referenzspannung mehrere Operationsverstärker gespeist werden.

Bild 5. Erzeugung der Referenzspannung für einen OpAmp des Typs LM 3900; a) mit Spannungsteiler; b) aus der Betriebsspannung abgeleitet; c) von der Basis/Emitterstrecke eines Transistors abgeleitet.

Eine Variante der Referenzspannungserzeugung ist in Bild 5b vorgestellt. In diesem Fall wird der nichtinvertierende Eingang über R1 von der Betriebsspannung gespeist. R1 soll etwa doppelt so groß wie R2 sein, damit die Ausgangsspannung etwa halb so groß wie die Betriebsspannung ist. Ein Nachteil dieser Methode besteht darin, daß die Welligkeit der Betriebsspannung mit dem Verstärkungsfaktor 0,5 in der Ausgangsspannung auftritt.

In den Schaltungen nach Bild 5a und 5b liegt das Eingangssignal am invertierenden Eingang des Verstärkers, es kann natürlich auch an den nichtinvertierenden Eingang gelegt werden.

Die Methode zur Referenzspannungserzeugung nach Bild 5c eignet sich nur dann, wenn der OpAmp ausschließlich als invertierender Verstärker betrieben werden soll. In diesem Fall ist der nichtinvertierende Eingang gesperrt. Der Spannungsteiler für die Gegenkopplung (R1-R2) geht vom Ausgang nach null Volt, wobei der invertierende Eingang am Verbindungspunkt der beiden Widerstände liegt. Da dieser Eingang der Basis-Emitterstrecke eines Transistors entspricht (Ube ca. 0,55 V), stellt sich die Ausgangsspannung automatisch auf einen Wert von Uaus = Ube. (1 + R1/R2) ein, oder, mit den angegebenen Bauelementwerten, auf etwa 6 V.

Linearverstärker-Schaltungen

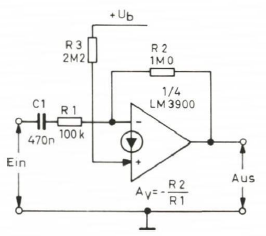

Die Bilder 6... 11 zeigen ein halbes Dutzend Möglichkeiten, den LM 3900 als Linearverstärker einzusetzen. In der Schaltung nach Bild 6 erzeugen die Widerstände R2 und R3 die Referenzspannung zur Arbeitspunkteinstellung. Unter Verwendung der Schaltung nach Bild 5b beträgt die Ausgangsspannung ohne Ansteuerung etwa 1/2 Ub. Das Eingangssignal gelangt über R1 an den invertierenden Eingang. Die Spannungsverstärkung wird vom Verhältnis der Widerstände R2:R1 bestimmt. Die vorliegende Schaltung arbeitet als invertierender Verstärker mit dem Verstärkungsfaktor 10.

Bild 6. Invertierender Wechselspannungsverstärker; die Referenzspannung wird nach Bild 5 b) erzeugt.

Bild 7 zeigt eine andere Möglichkeit, einen invertierenden Verstärker mit 10 facher Verstärkung zu realisieren. Hier wird zur Arbeitspunkteinstellung die Methode nach Bild 5c verwendet. Das Verhältnis der Widerstände R2 : R1 bestimmt wieder die Verstärkung.

Bild 7. Invertierender Wechselspannungsverstärker mit Referenzspannungserzeugung nach Bild 5 c).

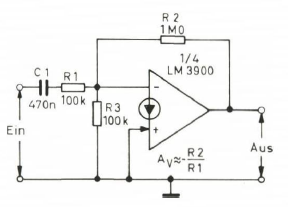

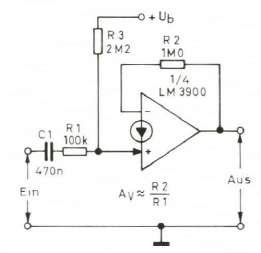

Die Schaltung nach Bild 8 stellt einen nichtinvertierenden Verstärker mit 10 facher Verstärkung vor. Die Arbeitspunkteinstellung erfolgt nach der in Bild 5b gezeigten Methode. Das Eingangssignal gelangt über R1 an den nichtinvertierenden Eingang.

Bild 8. Nichtinvertierender Verstärker.

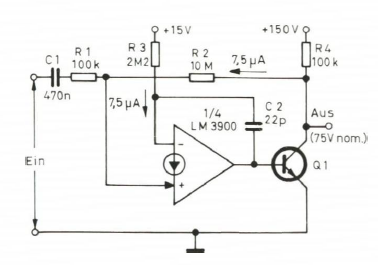

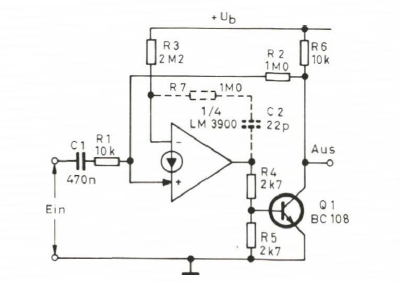

Die Operationsverstärker des LM 3900 sind nicht besonders schnell. Die Anstiegszeiten betragen etwa 0,5 V/µs und begrenzen dadurch die nutzbare Bandbreite erheblich. Aus Bild 9 geht hervor, wie sich die nutzbare Bandbreite durch Einfügen eines weiteren Transistors in Emitterschaltung vergrößern läßt. Die Schaltung zeigt einen invertierenden Verstärker mit 100 facher Verstärkung und einer Bandbreite von 200 kHz. Wegen der sehr hohen Gesamtverstärkung muß bei der Schaltungsauslegung sehr sorgfältig gearbeitet werden, da sonst Instabilitäten und Schwingneigung auftreten können. R7 und C2 dienen zur Bandbreitenbegrenzung und sichern ein stabiles Arbeiten der Schaltung.

Bild 9. Verstärker mit erhöhter Bandbreite 200 kHz; Verstärkungsfaktor 100.

Bild 10 illustriert, wie sich die Schaltung nach Bild 9 so abändern läßt, daß man einen Verstärker mit einem Ausgangsspannungshub von 150 V (hängt nur von der zulässigen Kollektorspannung von Q1 ab) erhält. Die Ruheausgangsspannung soll 75 V betragen, so daß über R1 in den nichtinvertierenden Eingang ein Strom von 7,5 µA fließt. Deshalb muß über R3 von der Betriebsspannung des Operationsverstärkers (+15 V) ein Strom von ebenfalls 7,5 µA in den invertierenden Eingang fließen, um eine korrekte Arbeitspunkteinstellung zu bekommen.

Bild 10. Verstärker mit hoher Ausgangsspannung und 100 facher Verstärkung.

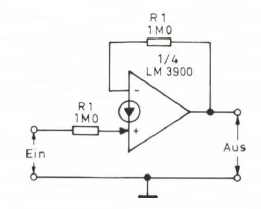

Die Schaltung nach Bild 11 beschreibt einen LM 3900 als nichtinvertierenden Verstärker mit der Verstärkung 1 (Spannungsfolger, Puffer, Impedanzwandler). Das Eingangssignal gelangt über R1 an den nichtinvertierenden Eingang. R1 und R2 haben gleiche Widerstandswerte, um die lfache Verstärkung zu bewirken. Hinweis: Hat R1 den halben Wert von R2, beträgt die Verstärkung 2.

Bild 11. Gleichspannungsfolger (Impedanzwandler).

Komparatoren und Schmitt-Trigger

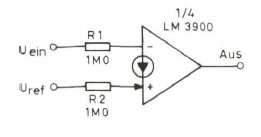

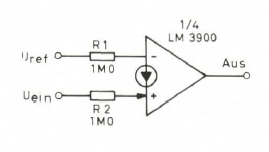

Der LM 3900 läßt sich als Spannungsvergleicher (Komparator) verwenden, wenn vor beide Eingänge Strombegrenzungswiderstände gleichen Wertes geschaltet werden und an einen Widerstand die Vergleichsspannung, an den anderen die Signalspannung angelegt wird, wie in den Bildern 12... 14 angegeben.

Die Schaltung nach Bild 12 arbeitet als invertierender Komparator, wobei die Ausgangsspannung auf logisch ‘1’ (Betriebsspannung) springt, wenn die Eingangsspannung Uein unter die Vergleichsspannung Uref läuft.

Bild 12. Invertierender Spannungsvergleicher (Komparator).

Bild 13 zeigt eine Schaltung entgegengesetzter Wirkungsweise, d. h. die Ausgangsspannung geht auf logisch ‘0’ (null Volt), wenn die Eingangsspannung unter die Vergleichsspannung läuft.

Bild 13. Nichtinvertierender Komparator.

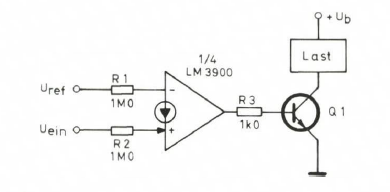

Die Komparatoren der Bilder 12 und 13 können Ausgangsströme von einigen Milliampere liefern. Der verfügbare Ausgangsstrom läßt sich auf einige 100 mA erhöhen, wenn ein NPN-Transistor in Emitterschaltung nachgeschaltet wird. Bild 14 stellt einen derartigen nichtinvertierenden Komparator mit höherer Schaltleistung dar.

Bild 14. Nichtinvertierender Komparator mit erhöhter Ausgangsleistung.

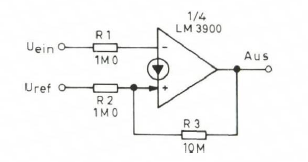

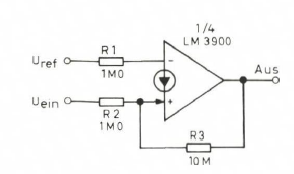

Dem LM 3900-Kompensator läßt sich sehr leicht ein Hystereseeffekt aufprägen, so daß er als Schmitt-Trigger arbeitet. Dazu muß ein hochohmiger Widerstand zwischen Ausgang und nichtinvertierenden Eingang geschaltet werden. Hinweise hierzu geben die Bilder 15 und 16. Bild 15 zeigt einen invertierenden Schmitt-Trigger, Bild 16 einen nichtinvertierenden. Das Verhältnis R2 : R3 bestimmt die Höhe der Hysteresespannung.

Bild 15. Invertierender Schmitt-Trigger.

Bild 16. Nichtinvertierender Schmitt-Trigger.

Die Schaltungen der Bilder 17 bis 20 illustrieren einige übliche Anwendungen der Spannungskomparatoren.

Komparatoranwendungen

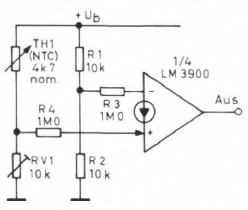

Der Entwurf nach Bild 17 stellt einen Übertemperaturschalter dar. Seine Ausgangsspannung geht auf logisch ‘1’, wenn die Temperatur des NTC-Widerstandes (NTC = negative temperature coefficient) TH1 einen mit dem Potentiometer RV1 eingestellten Sollwert überschreitet. Der Spannungsteiler aus R1 und R2 liefert die halbe Betriebsspannung an R3, der wiederum den Referenzstrom in den invertierenden Eingang einspeist. TH1 und RV1 bilden ebenfalls einen Spannungsteiler, der über R4 einen einstellbaren Strom in den nichtinvertierenden Eingang fließen läßt. Die Spannung am Verbindungspunkt des Spannungsteilers aus TH1 und RV1 steigt mit der Temperatur, und die Ausgangsspannung des Verstärkers geht auf logisch ‘T, wenn diese Spannung die halbe Betriebsspannung überschreitet.

Bild 17. Übertemperaturschalter.

Die Wirkungsweise der Schaltung nach Bild 17 läßt sich umkehren, so daß sie als Untertemperaturschalter arbeitet. Dazu müssen nur TH1 und RV1 vertauscht werden. TH1, RV1, R1 und R2 sind als Brückenschaltung ausgebildet; daraus folgt, daß Schwankungen der Betriebsspannung keinen Einfluß auf die Schaltschwelle haben.

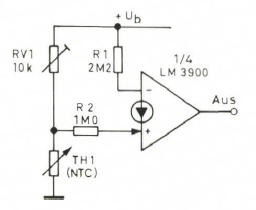

Bild 18 zeigt eine Variante der vorhergehenden Schaltung, die als Untertemperaturschalter wirkt. In diesem Fall kommt der Referenzstrom über R1, er fließt in den invertierenden Eingang; der veränderliche Strom fließt über R2 in den nichtinvertierenden Eingang. Wenn nun der Wert von R1 etwa doppelt so groß wie der von R2 gemacht wird, ist der Strom am invertierenden Eingang der Betriebsspannung proportional, und der Schaltpunkt ist ebenfalls von Schwankungen der Betriebsspannung unabhängig.

Bild 18. Untertemperaturschalter.

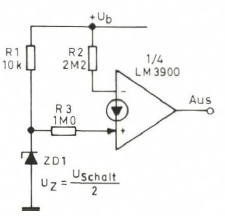

Eine Variante dieser Schaltung zeigt Bild 19. Ihre Ausgangsspannung geht auf logisch ‘1’, wenn die Betriebsspannung unter einen von der Zenerdiode ZD1 vorgegebenen Wert fällt. Handelt es sich bei ZD1 um eine 5,6V-Diode, springt die Ausgangsspannung auf logisch ‘1’, wenn die Betriebsspannung auf einen Betrag unter ca. 11 V fällt. Der genaue Schaltpunkt läßt sich mit einer Reihenschaltung aus einem 820 kΩ - Widerstand und einem 470 kΩ - Potentiometer einstellen.

Bild 19. Unterspannungsdetektor.

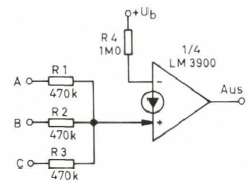

In Bild 20 ist der Komparator als Logikgatter mit 3 Eingängen dargestellt.

Bei der Schaltung nach Bild 20 fließt der Referenzstrom über R4 in den invertierenden Eingang. Ein größerer Strom kann über die Widerstände R1.. .R3 in den nichtinvertierenden Eingang eingespeist werden. Die Ausgangsspannung geht auf logisch ‘1’, wenn einer der Eingangsströme den Referenzstrom übersteigt. Die Schaltung arbeitet also als 3fach-OR-Gatter. Da ja die Eingänge des LM 3900 eine Basis-Emitterstrecke bilden, darf die direkte Eingangsspannung etwa 550 mV nicht überschreiten. Jede logische ‘1’ erzeugt somit einen der Signalspannung proportionalen Strom, der mit nur sehr geringen Verlusten die Eingänge steuert. Die Schaltung kann daher auf eine große Anzahl OR-Eingänge erweitert werden. Durch Vertauschen der OpAmp-Eingänge erhält man ein NOR-Gatter.Erhöht man die Werte von R1 . .. R3 auf 2M7, so entsteht ein AND-Gatter. Die Ausgangsspannung geht nur dann auf ‘1’, wenn an allen drei Eingängen ein ‘1’-Signal liegt, so daß der in den nichtinvertierenden Eingang fließende Strom den Referenzstrom übersteigt. Durch Vertauschen der Eingänge erhält man ein NAND-Gatter.

Bild 20. OR-Gatter mit drei Eingängen. Die Schaltung läßt sich durch Vertauschen der Eingänge in ein NOR-Gatter umwandeln.

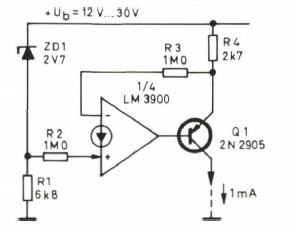

Der LM 3900 als Spannungsregler

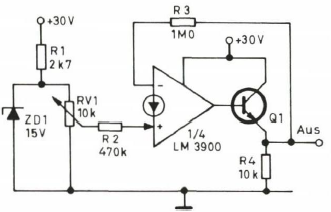

Die Bilder 21.. .25 zeigen verschiedene Möglichkeiten, den LM3900 als einfachen Spannungsstabilisator und Referenzspannungsquelle zu verwenden.

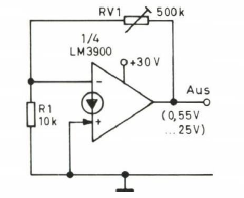

Die Schaltung nach Bild 21 stellt eine sehr einfache, aber wirksam einstellbare Referenzspannung dar. Der nichtinvertierende Eingang des Operationsverstärkers ist gesperrt. Die Schaltung verwendet die Basis-Emitterspannung des invertierenden Eingangs als Referenz und hat eine Spannungsverstärkung, die durch das Verhältnis RV1:R1 bestimmt wird. Steht RV1 auf ‘Null’, ist die Spannungsverstärkung 1, und die Ausgangsspannung beträgt 0,55 V. Steht RV1 auf ‘Maximum’, beträgt die Spannungsverstärkung etwa 50. Daraus resultiert eine Ausgangsspannung von etwa 25 V. Die Regeleigenschaften der Schaltung sind recht gut, der Ausgangsstrom beträgt einige Milliampere. Zu beachten ist nur, daß die Ausgangsspannung nicht temperaturkompensiert ist.

Bild 21. Einfache, einstellbare Referenzspannungsquelle.

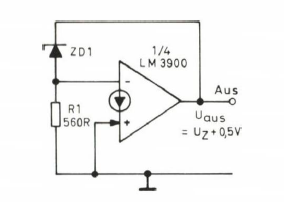

ln Bild 22 ist eine Referenzspannungsquelle mit fester Ausgangsspannung vorgestellt, deren geregelte Ausgangsspannung nur wenig größer als die Spannung der Zenerdiode ZD1 ist. R1 legt den Zenerstrom auf etwa 1 mA fest.

Bild 22. Referenzspannungsquelle mit fester Ausgangsspannung.

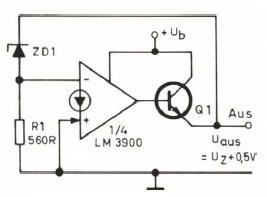

Der zulässige Ausgangsstrom beträgt zwar nur einige Milliampere, der Strom läßt sich jedoch sehr einfach durch einen nachgeschalteten Transistor auf einige 100mA erhöhen. Eine derartige Schaltung zeigt Bild 23.

Bild 23. Höher belastbare Referenzspannungsquelle.

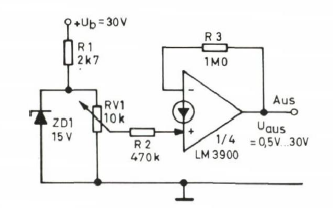

In Bild 24 ist eine weitere Lösungsmöglichkeit für einen Spannungsregler aufgezeigt, der eine gut geregelte Ausgangsspannung liefert. Hier arbeitet der Operationsverstärker als nichtinvertierender Verstärker mit 2facher Verstärkung. Die Verstärkung wird vom Verhältnis der Widerstände R2 und R3 bestimmt. Die maximale Eingangsspannung hängt von der Zenerdiode ZD1 ab. Mit dem Potentiometer RV1 ist dann die Eingangsspannung zwischen null Volt und der Zenerdiodenspannung einstellbar. Der Ausgangsspannungsbereich umfaßt von 0,5 V.. . 30 V.

Bild 24. Spannungsregler mit einstellbarer Ausgangsspannung.

Bild 25 zeigt eine Möglichkeit, den Ausgangsstrom mit Hilfe eines zusätzlichen Transistors bis auf einige 100 mA zu erhöhen.

Bild 25. Spannungsregler mit einstellbarer Ausgangsspannung für größere Lastströme.

Konstantstromquellen

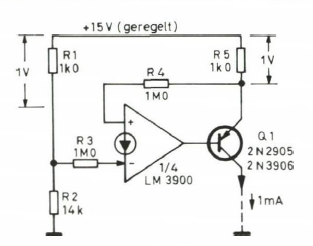

In den Bildern 26.. .29 ist der LM 3900 als Konstantstromquelle eingesetzt.

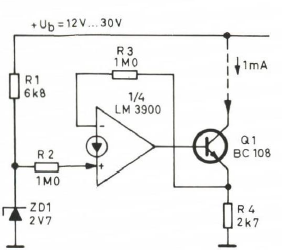

Die Schaltung nach Bild 26 stellt eine Konstantstromquelle für einen Ausgangsstrom von 1 mA dar. Der Strom fließt vom Kollektor des Transistors Q1 über den Lastwiderstand nach null Volt und ist vom Wert des Lastwiderstandes unabhängig (im Bereich null... 14 kΩ). Die Schaltung arbeitet mit einer stabilisierten 15 V-Stromversorgung. Der Spannungsteiler R1-R2 liefert eine Referenzspannung von 14 V (15 V-1 V) an R2, so daß der Operationsverstärkerausgang bestrebt ist, eine gleichgroße Spannung am Verbindungspunkt der Widerstände R4-R5 zu erzeugen. Dadurch entsteht über R5 ein Spannungsabfall von 1 V, der einen Strom von 1 mA durch R5 hervorruft. Da dieser Strom vom Emitter des Transistors Q1 abgeleitet ist und Emitter- und Kollektorströme eines Transistors immer annähernd identisch sind, arbeitet die Schaltung als Konstantstromquelle. Der Strom wird also nur von R5 bestimmt und läßt sich so leicht auf den gewünschten Wert einstellen. Die Last, hier nicht eingezeichnet, liegt in der Kollektorleitung von Q1.

Bild 26. Konstantstromquelle 1 mA.

Die Schaltung nach Bild 27 ist gegenüber der nach Bild 26 geringfügig abgeändert. Betriebsspannungsschwankungen haben hier keinen Einfluß auf den Ausgangsstrom. Die Eingangsspannung ist wegen der Zenerdiode ZD1 um 2,7 V geringer als die Betriebsspannung. Eine Spannung in Höhe der Zenerspannung steht damit automatisch auch an R4, der einen Wert von 2,7 kΩ aufweist und einen Ausgangsstrom von 1 mA bewirkt.

Bild 27. Alternative Ausführung einer 1 mA-Konstantstromquelle.

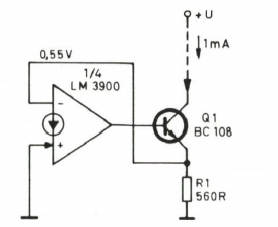

In Bild 28 ist eine einfache Stromsenke für 1 mA Stromaufnahme gezeigt. Die Stromsenke zieht unabhängig von der angelegten Spannung oder von der Höhe des Vorwiderstandes R1 immer 1 mA. Hier ist der nichtinvertierende Eingang des Operationsverstärkers gesperrt. Der invertierende Eingang liegt unmittelbar am Ausgang (Emitter des Transistors Q1). Die Spannung an R1 entspricht deshalb der Basis-Emitterspannung des Eingangs und beträgt ca. 0,55 V. Somit fließt ein konstanter Strom vom Emitter des Transistors durch R1, da der Emitterstrom ziemlich genau dem Kollektorstrom entspricht, fließt auch in den Kollektor ein konstanter Strom. Allerdings ist diese Stromsenke nicht temperaturkompensiert.

Bild 28. Stromsenke für 1 mA Stromaufnahme.

Bild 29 zeigt eine weitere Stromsenke. Eine Referenzspannung von 2,7 V liegt über R2 am nichtinvertierenden Eingang. Daher erzeugt die Schaltung automatisch 2,7 V über R4, der einen Wert von 2,7 kΩ hat. Der Strom durch R4 beträgt somit 1 mA. Weil dieser Strom vom Emitter des Transistors Q1 geliefert wird, ist auch der Kollektorstrom ziemlich genau 1 mA. Dieser Strom läßt sich ändern, wenn man entweder R4 oder die Referenzspannung ändert.

Bild 29. Verbesserte 1 mA-Stromsenke.

Generatoren mit dem LM 3900

In den Bildern 30.. .34 sind einige Oszillatorschaltungen mit dem LM 3900 angegeben.

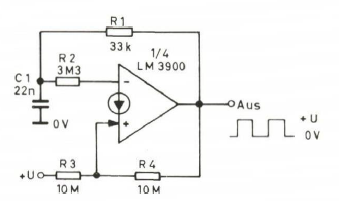

Bild 30 zeigt einen einfachen Rechteckspannungsgenerator, in dem C1 abwechselnd über R1 aufgeladen und entladen wird. Wenn die Ausgangsspannung hoch ist, erscheinen die Widerstände R3 und R4 parallel geschaltet, die beiden Ströme durch R3 und R4 addieren sich demnach. C1 lädt sich über R1 auf, bis der Strom durch R2 dem in den nichtinvertierenden Eingang fließenden entspricht.

Bild 30. Rechteckspannungsgenerator 1 kHz.

Dieser Fall tritt ein, wenn die Spannung an C1 etwa auf 2A Ub angestiegen ist. Die Ausgangsspannung springt auf null Volt, und C1 beginnt sich über R1 zu entladen. Bei der Entladung des Kondensators C1 ist R4 elektrisch nicht wirksam; der Strom in den nichtinvertierenden Eingang wird nur von R3 bestimmt. C1 entlädt sich solange, bis der Strom durch R2 etwas kleiner als der durch R3 wird. Das ist der Fall, wenn die Spannung über C1 etwa 1/3 Ub beträgt. In diesem Moment geht die Ausgangsspannung wieder auf den Wert der Betriebsspannung.

Die Schaltung nach Bild 30 eignet sich recht gut für Rechteckgeneratoren bis zu einigen Kilohertz. Wegen der geringen Anstiegszeit des LM 3900 (0,5 V/ µs) sind auch die Flanken der Rechteckspannung nicht besonders steil. Das Tastverhältnis der Rechteckspannung beträgt 1:1 (Pulsdauer = Pulspause).

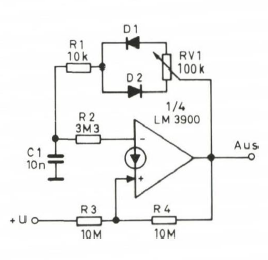

In Bild 31 ist gezeigt, wie sich eine Rechteckspannung mit variablem Tastverhältnis erzeugen läßt. In diesem Fall lädt sich C1 über die Strecke RV1-D1-R1 auf und entlädt sich über R1-D2-RV1. Mit RV1 läßt sich das Tastverhältnis im Bereich 1:10 bis 10:1 ändern.

Bild 31. Rechteckspannungsgenerator mit einstellbarem Tastverhältnis.

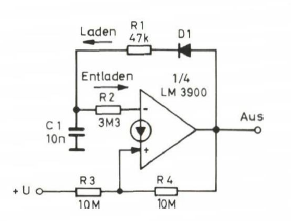

Bild 32 zeigt eine Abänderung der eben besprochenen Schaltung, die zur Folge hat, daß die Anordnung nun als freilaufender Impulsgenerator arbeitet. C1 lädt sich abwechselnd über D1-R1 auf und entlädt sich über R2. Das Tastverhältnis beträgt etwa 1:60.

Bild 32. Einfacher Impulsgenerator.

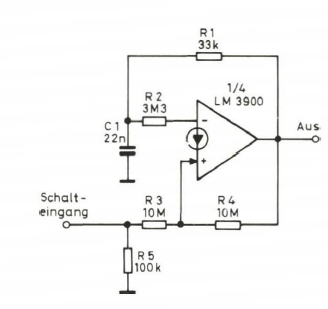

In der Schaltung nach Bild 33 ist die Grundschaltung nach Bild 30 so abgeändert, daß man einen schaltbaren Rechteckgenerator mit einer Schwingfrequenz von 1 kHz erhält. Dabei liegt R3 über R5 an null Volt und nicht direkt an der Betriebsspannung. Die Schaltung arbeitet nur, wenn der Schalteingang an die Betriebsspannung gelegt wird.

Bild 33. Astabiler Multivibrator 1 kHz, schaltbar.

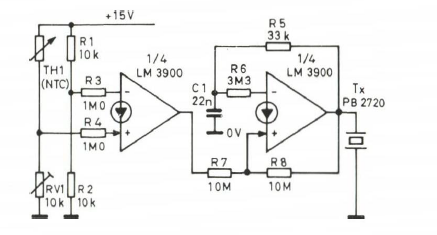

Bild 34 zeigt eine Kombination der Schaltungen der Bilder 33 und 17. Man erhält einen Übertemperaturschalter mit Tongenerator, der bei Überschreiten der voreingestellten Temperatur einen 1 kHz-Ton abgibt.

Bild 34. Übertemperaturschalter mit akustischem Alarmgeber.