OTA´s

Grundlagen und Anwendungen

Der LM 13600 ist ein Doppel-Operational-Transconductance-Amplifier (OTA) der zweiten Generation. Er läßt sich als spannungsgesteuerter Verstärker (engl. Voltage Controlled Amplifier = VCA), spannungsgesteuerter Widerstand (engl. Voltage Controlled Resistor = VCR), spannungsgesteuertes Filter (engl. Voltage Controlled Filter = VCF) oder spannungsgesteuerter Oszillator (engl. Voltage Controlled Oszillator = VCO) einsetzen.

Der Vollständigkeit halber wird zunächst der CA 3080 kurz vorgestellt. Er zählt zur ersten Generation der OTAs und besitzt daher nicht die Vorzüge des LM 13600, jedoch wird der CA 3080 noch verbreitet in Schaltungen eingesetzt.

Der zweite Teil behandelt ausführlich Arbeitsweise und Einsatz des LM 13600, der zwei OTAs in einem Gehäuse enthält. Jeder der beiden OTAs verfügt über wesentlich bessere Eigenschaften als ein CA 3080. Linearisierungsdioden verringern die Verzerrungen, und eine Ausgangsstufe sorgt für den niederohmigen Ausgang. Der LM 13600 ist dadurch noch vielseitiger einsetzbar als der CA 3080.

OTA-Grundlagen

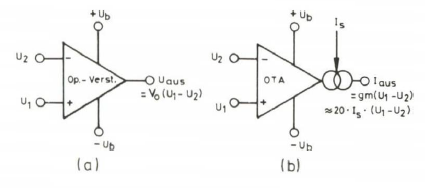

Bild 1a zeigt das Schaltsymbol und die Übertragungsgleichung eines konventionellen Operationsverstärkers. Er besitzt einen Differenzeingang, und seine Ausgangsspannung folgt der Gleichung

Ua = V0(U1-U2),

wobei Vo die Leerlaufverstärkung (typisch etwa 100000 fach), U1 die Spannung am nichtinvertierenden und U2 die Spannung am invertierenden Eingang ist. Die Leerlaufspannungsverstärkung eines konventionellen Operationsverstärkers stellt eine feste Größe dar. Die Eingangsimpedanz ist hoch, die Ausgangsimpedanz niedrig.

Bild 1b stellt Schaltsymbol und Übertragungsgleichung eines OTAs vom Typ CA 3080 vor, bei dem es sich von der Wirkungsweise her gesehen um einen Spannung - Strom-Verstärker handelt. Er weist wie ein konventioneller Operationsverstärker Spannungs-Differenzeingänge auf, aber wie schon durch das Konstantstromquellensymbol seines Ausganges angedeutet, rufen die Eingangsspannungen ein Ausgangssignal in Form eines Stromes aus einer hochohmigen Stromquelle hervor. Sein Wert beträgt

gm • (U1-U2),

wobei gm den ‘Spannung - Strom-Verstärkungsfaktor’ darstellt. Der gm-Wert ist einem Steuerstrom direkt proportional, der in den Steuereingang Is eingespeist werden kann. Beim CA 3080 kann man den Steuerstrom im Bereich 0,1 µA... 1 mA variieren und erhält so einen Verstärkungssteuerbereich von 10000:1.

Bild 1. Der konventionelle Operationsverstärker (a) ist ein Spannungsverstärker mit fest eingestellter Verstärkung. Ein OTA (b) dagegen ist ein Spannung - Strom-Verstärker mit variabler Verstärkung.

Ein OTA ist sehr vielseitig einsetzbar. Er kann wie ein konventioneller Operationsverstärker arbeiten, wenn man einen Lastwiderstand passender Größe an den Ausgang schaltet, so daß der Ausgangsstrom in eine dem Strom proportionale Spannung umgesetzt wird. Die Gesamtstromaufnahme des CA 3080 beträgt das Doppelte des Steuerstromes Is, der durchaus in der Größenordnung von 0,1 µA liegen kann. Dadurch eignet sich der OTA für Schaltungen mit geringer Leistungsaufnahme. Der Betrag des Steuerstromes ist sehr einfach mit einer äußeren Spannungsquelle und einem Reihenwiderstand einstellbar.

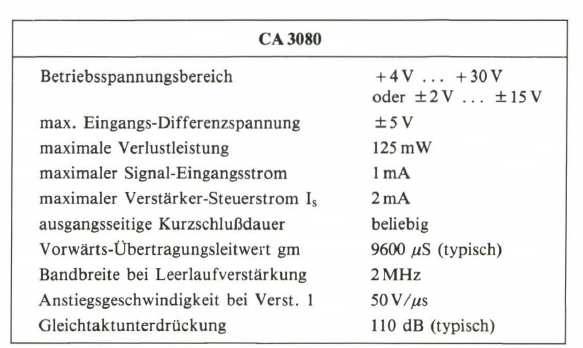

ln Bild 2a ist das Anschlußschema und in Bild 2b die Schaltung der CA 3080-Ausführung im Dual-In-Line-Gehäuse mit 8 Anschlüssen dargestellt. Dies ist die ‘E’-Version. Tabelle I vermittelt die charakteristischen Parameter des CA 3080.

Tabelle I. Betriebs- und Grenzdaten des CA3080.

Bild 2. Anschlußbelegung (a) der ‘E’-Version des CA 3080 im Dual-ln-Line-Gehäuse mit 8 Anschlüssen und (b) die interne Schaltung (NC = Not Connected, Anschluß ist nicht belegt).

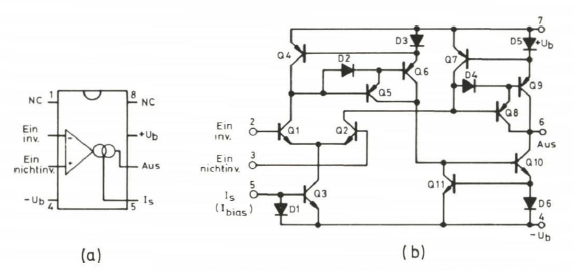

Der CA 3080 ist recht einfach aufgebaut. Er besteht eigentlich nur aus einem Differenzverstärker und vier Stromspiegelschaltungen. Bild 3 zeigt die Prinzipschaltung und die Übertragungsgleichungen. Der Emitterstrom Ic des Verstärkers entspricht der Summe der beiden Kollektorströme Ia und Ib. Hat die Eingangsspannung Uein den Betrag Null, so sind Ia und Ib gleich und entsprechen lc/2. Ist die Eingangsspannung Uein jedoch ungleich Null (maximal ±25 V), dann unterscheiden sich die Ströme Ia und Ib; ihre Differenz (Ia-Ib) entspricht dem Produkt Uein • gm. Der Betrag von gm ist jedoch immer dem Strom Ic direkt proportional und entspricht bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C einem ‘Leitwert’ von 20 • Ic.

Bild 3. Prinzipschaltung und Funktionsgleichung des CA 3080 E.

In dieser Form ist die Schaltung nicht besonders gewinnbringend. Eine sinnvolle Anwendung besteht in der Einführung eines einfachen Stromspiegels zur äußeren Beeinflussung des Emitterstromes Ic und somit auch des gm-Wertes des Verstärkers. Weitere drei Stromspiegel sind zur Ermittlung der Stromdifferenz zwischen den Strömen Ia und Ib eingesetzt und bewirken, daß der Differenzstrom am Verstärkerausgang abgenommen werden kann.

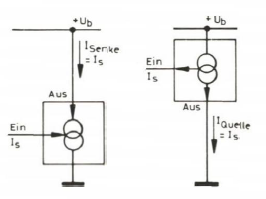

Ein Stromspiegel besteht aus einer Schaltung mit drei Anschlüssen, die einen zum Eingangsstrom gleichphasigen Strom am Ausgang zur Verfügung stellt, wie in Bild 4 illustriert. Einige der Stromspiegel arbeiten als Stromsenken (Bild 4a), andere als Stromquellen (Bild 4b). Wenn eine Stromspiegel-Stromquelle und eine -senke wie in Bild 5 zusammengeschaltet und mit symmetrischen Spannungen gespeist werden, erzeugen sie einen Differenzstrom (iQuelle-Isenke) durch jeden Lastwiderstand, der zwischen dem Ausgang und null Volt liegt.

Bild 4. Schaltsymbole für eine Stromspiegel-Stromsenke (a) und eine Stromspiegel-Stromquelle (b).

Bild 5. Wenn zwei Stromspiegel, wie angegeben, zusammengeschaltet werden, erzeugen sie in einem Lastwiderstand einen Differenzstrom.

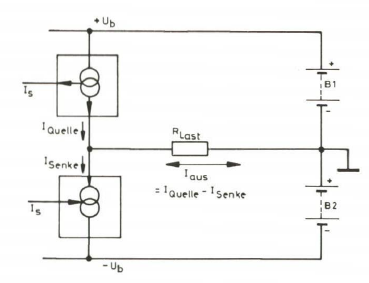

In Bild 6 sind die Schaltungen zweier ‘Senke’-Typen vorgestellt. In der einfachsten Form (Bild 6a) liegt ein als Diode geschalteter Transistor (QA) über der Basis-Emitterstrecke eines zweiten, in den Daten möglichst gleichen Transistors QB. Die Spiegelgenauigkeit dieser einfachen Schaltung reagiert sehr empfindlich auf die Stromverstärkungsfaktoren beider Transistoren. Die verbesserte Schaltung nach Bild 6b ist unempfindlicher in bezug auf Änderungen der Stromverstärkung und hat außerdem eine höhere Ausgangsimpedanz.

Bild 6. Beispiele von einfachen Stromspiegel-Stromsenken.

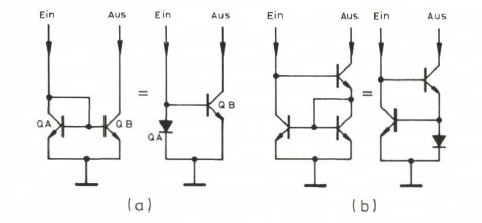

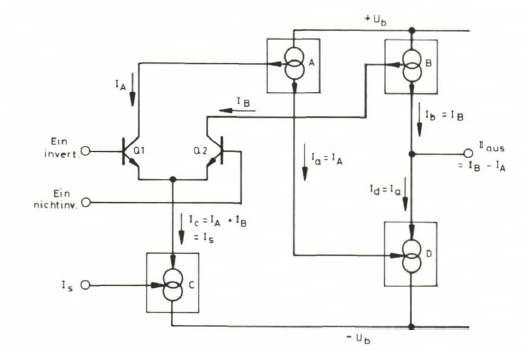

Bild 7 verdeutlicht, wie der Differenzverstärker und die vier Stromspiegel innerhalb des CA 3080 geschaltet sind, damit ein OTA entsteht. Der Steuerstrom 1s beeinflußt den Emitterstrom über den Stromspiegel ‘C’ und damit auch den Wert von gm und die Verstärkung des aus den Transistoren Q1 und Q2 bestehenden Differenzverstärkers. Die Kollektorströme von Q1 und Q2 werden von den Stromspiegeln ‘A’ und ‘B’ gespiegelt und gehen dann an den Steuereingang bzw. den Stromsenke-Eingang des Stromspiegels ‘D’, so daß der verwertbare Ausgangsstrom der Gesamtschaltung dem Differenzstrom Ib-la entspricht. Einfach, oder?

Bild 7. Der CA 3080 enthält einen Differenzverstärker und vier Stromspiegel.

Im Vergleich mit Bild 2b, das die tatsächliche interne Schaltung des CA 3080 zeigt, dürfte die Funktion der einzelnen Baugruppen erkennbar sein. Q1 und Q2 bilden den Differenzverstärker, D1/Q3 (Bild 2) entsprechen dem Stromspiegel ‘C’ in Bild 7, Stromspiegel ‘D’ enthält D6/Q10/Q11. Die Stromspiegel ‘A’ (Q4/Q5/Q6/D2/D3) und ‘B’ (Q7/Q8/Q9/D4/D5) sind etwas komplexer aufgebaut und verwenden Darlington-Transistorpaare und Dioden zur Erhöhung der Schaltgeschwindigkeit, um die Eigenschaften des OTAs zu verbessern.

Ein paar Details

Sämtliche Betriebsparameter des CA 3080 sind einstellbar und hängen vom Steuerstrom Is ab. Der maximale (Kurzschluß-) Ausgangsstrom entspricht dem Steuerstrom. Der insgesamt von der Spannungsversorgung zu liefernde Strom ist genau doppelt so hoch. Die Eingangsströme der Anschlüsse 2 und 3 betragen beim Linearbetrieb des ICs etwa Is/200. Der genaue Wert hängt von den jeweiligen Stromverstärkungsfaktoren der Transistoren Q1 und Q2 ab.

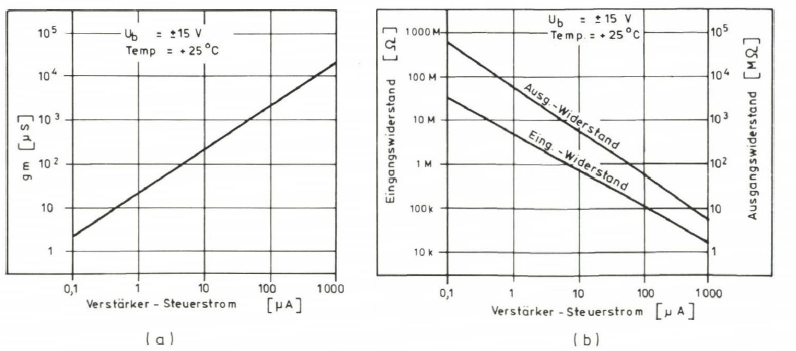

Der Übertragungsleitwert gm und die Eingangs- und Ausgangsimpedanzen sind außerdem von der Höhe des Steuerstromes abhängig, wie es die Diagramme in Bild 8 verdeutlichen. Hier sind die typischen Parameter für symmetrische Speisung mit ± 15 V und 25 °C Umgebungstemperatur dargestellt. Bei µA Steuerstrom beträgt gm typisch 200 µS (Mikrosiemens. 1 S ist der Leitwert eines Widerstandes von 1 Ω). Die Eingangsimpedanz liegt bei 800 kΩ, die Ausgangsimpedanz bei 700 MΩ. Bei 1 mA Steuerstrom ändern sich die Werte entsprechend auf 20 mS, 15 kΩ und 7 MΩ.

Bild 8. Der Übertragungsleitwert (a) und die Eingangs- und Ausgangsimpedanzen (b) des CA 3080 sind vom Steuerstrom ls abhängig.

Der verfügbare Ausgangsspannungshub des ICs hängt von den Steuerströmen und dem Lastwiderstand am Ausgang (Anschluß 6) ab.

Die Anstiegsgeschwindigkeit (und Bandbreite) des ICs hängen von der Höhe des Steuerstromes und der Lastkapazität am Ausgang (Anschluß 6) ab. Die Anstiegsgeschwindigkeit in V/ µs entspricht Is/CL, wobei CL die Lastkapazität in pF und Is der Steuerstrom in µA ist. Ohne ausgangsseitige kapazitive Belastung beträgt die maximale Anstiegsgeschwindigkeit des CA 3080 50V/ µS.

Ist der Lastwiderstand ‘Unendlich’, kann die Ausgangsspannung bis1,5 V unter die positive und 0,5 V über die negative Betriebsspannung laufen. Hat der Lastwiderstand endliche Werte, ist der Ausgangsspannungshub auf Is • RL begrenzt. So erhält man beispielsweise bei 10 µA Steuerstrom und einem 100 kΩ-Lastwiderstand einen Ausgangsspannungshub von ± 1 V.

Anwendungen

Die schaltungstechnische Handhabung des CA 3080 ist recht einfach. Anschluß 5 geht intern über eine Basis/Emitter-Strecke an den Anschluß 4 (negative Betriebsspannung), so daß die Spannung an Anschluß 5 etwa 600 mV unter der negativen Betriebsspannung liegt. Der Steuerstrom läßt sich sehr einfach dadurch erzielen, daß man Anschluß 5 über einen Strombegrenzungswiderstand entweder an null Volt oder an die positive Betriebsspannung legt.

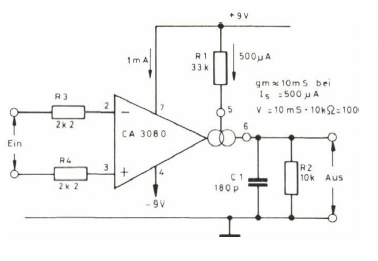

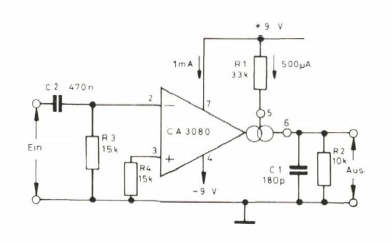

Die Schaltungen der Bilder 9 und 10 zeigen den CA 3080 als Linearverstärker mit 40 dB Verstärkung. Die Schaltung nach Bild 9 arbeitet als direktgekoppelter Differenzverstärker, die nach Bild 10 als wechselspannungsgekoppelter invertierender Verstärker. Beide Schaltungen werden symmetrisch mit ±9V gespeist. So liegen 17,4 V über dem Widerstand R1, so daß der Steuerstrom Is etwa 500 µA beträgt. Das IC belastet demnach die Spannungsversorgung mit zusätzlich 1 mA.

Bild 9. Differenzverstärker mit 40 dB Spannungsverstärkung.

Bild 10. Invertierender Wechselspannungsverstärker mit 40 dB Verstärkung.

Bei 500 µA Steuerstrom beträgt der Übertragungsleitwert gm des CA 3080 ungefähr 10 mS. Die Ausgänge der Schaltungen nach Bild 9 und 10 sind mit dem 10kΩ -Widerstand R2 beschältet. Die Gesamtspannungsverstärkung beträgt 10mS • 10kΩ = 100 oder 40 dB.

Der in den Lastwiderstand fließende Spitzenstrom beträgt 500 µA und entspricht dem Steuerstrom. Unter diesen Bedingungen stehen ±5V als maximaler Ausgangsspannungshub zur Verfügung. Am Ausgang liegt als Lastkapazität noch der Kondensator C1 mit 180 pF. Die Anstiegsgeschwindigkeit der Schaltung wird dadurch auf 500 µA : 180 pF = 2,8V/ µs begrenzt. Die Ausgangsimpedanz entspricht dem Lastwiderstand R2, also 10 kΩ.

In beiden Schaltungen ist zu beachten, daß das IC mit offener Gegenkopplungsschleife betrieben wird. Setzt man die Anstiegsgeschwindigkeit nicht durch eine entsprechend bemessene Lastkapazität herab, arbeitet das IC immer mit seiner maximalen Anstiegsgeschwindigkeit und Bandbreite. Dann allerdings produziert der CA 3080 ein ziemlich starkes Rauschsignal und fängt sich außerdem aus der Umgebung jeden ‘Mist’ ein.

In der Schaltung nach Bild 9 sind die Differenzeingänge über die Widerstände R3 und R4 angeschlossen, die auf einfache Art und Weise die Quellenimpedanzen der beiden Signale angleicht und so die Gleichspannungssymmetrie des ICs erhält.

Die Schaltung nach Bild 10 ist gegenüber der nach Bild 9 leicht abgeändert. Beide Eingänge liegen über 15 kΩ -Widerständen an null Volt.

Das Eingangssignal geht nur an einen Eingang. Mit der gezeigten Eingangsbeschaltung an Anschluß 2 arbeitet die Schaltung als invertierender Wechselspannungsverstärker mit 100 facher Verstärkung. Nichtinvertierende Arbeitsweise wird erreicht, indem man die Anschlüsse 2 und 3 vertauscht.

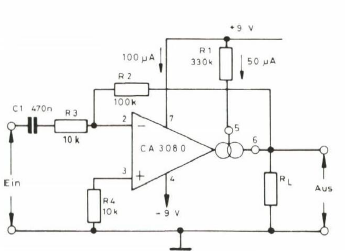

Die Spannungsverstärkung der Schaltungen nach Bild 9 und 10 hängt von der Höhe des Steuerstromes ab, der wiederum von der Höhe der Betriebsspannung abhängig ist. Es ist jedoch möglich, die Spannungsverstärkung des CA 3080 zu stabilisieren, so daß Betriebsspannungsänderungen keinen Einfluß auf den Steuerstrom haben. Dazu werden die vom konventionellen Operationsverstärker her bekannten Techniken verwendet. Ein Beispiel ist in der Schaltung nach Bild 11 dargestellt. Sie zeigt einen invertierenden Wechselspannungsverstärker mit 20 dB Verstärkung, der etwa 150 µA von der symmetrischen ±9 V-Betriebsspannung zieht.

Bild 11. Invertierender Verstärker mit sehr geringer Leistungsaufnahme.

Die Schaltung nach Bild 11 entspricht der eines konventionellen invertierenden Operationsverstärkers, dessen Spannungsverstärkung primär vom Verhältnis der Gegenkopplungswiderstände R2/R3 ( = 10 bzw. 20 dB) bestimmt wird. Diese Gleichung gilt nur bei einem Lastwiderstand RL mit dem Wert ‘unendlich’, da die Ausgangsimpedanz des Schaltungsentwurfes R2/V entspricht, hier also 10 kΩ, und jeglicher Lastwiderstand eine Spannungsteilerfunktion ausüben würde, die die Ausgangsspannung der Schaltung herabsetzte.

In der Schaltung nach Bild 11 besteht die Hauptaufgabe des Steuerstromes darin, den Gesamtarbeitsstrom und/oder den maximal möglichen Ausgangsspannungshub zu bestimmen. Mit den aufgeführten Bauteilewerten entspricht der Steuerstrom Is = 50 µA und bewirkt, daß die Schaltung insgesamt 150 µA aufnimmt. Bei einem unendlich hohen Lastwiderstand ist der Ausgang nur mit R2 belastet (100kΩ). Die maximal mögliche Ausgangsspannung beträgt dann gerade ±5 V. Hat der Lastwiderstand einen Wert von 10 kΩ, wird die Ausgangsspannung auf ±0,5 V begrenzt. Die Schaltung kann man demnach so auslegen, daß man innerhalb der vorgesteckten Grenzen jede beliebige Spannungsverstärkung und Ausgangsspannung erhält. Arbeitet das IC mit geschlossener Gegenkopplungsschleife, wird keine zusätzliche Begrenzung der Anstiegsgeschwindigkeit benötigt.

Soll der CA 3080 als Gleichspannungsverstärker sehr hoher Verstärkung oder als Breitbandverstärker mit verstellbarer Verstärkung eingesetzt werden, müssen die Eingangsströme auf den gleichen Wert gebracht werden, damit der Ausgang korrekt den Eingangssignalen bei allen auftretenden Steuerströmen folgt.

Die Bilder 12... 17 zeigen weitere Anwendungen mit dem CA 3080, die natürlich auch mit dem LM 13600 realisierbar sind.

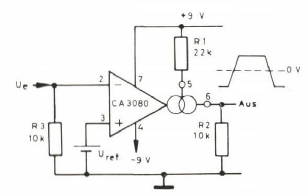

Bild 12. Schneller invertierender Spannungsvergleicher (Komparator).

Bild 13. Nichtinvertierender Spannungsvergleicher mit sehr geringer Leistungsaufnahme.

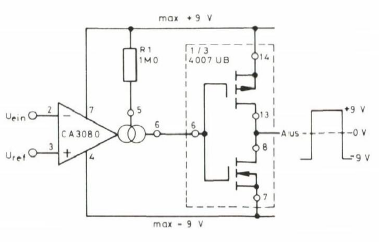

Bild 14. Programmierbarer Schmitt-Trigger.

Bild 15. Schmitt-Träger mit sehr geringer Leistungsaufnahme.

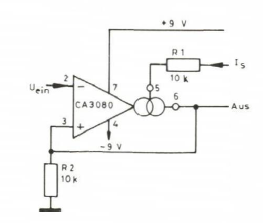

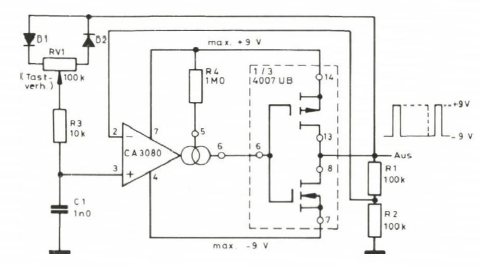

Bild 16. Astabiler Multivibrator oder Rechteckgenerator mit geringer Leistungsaufnahme.

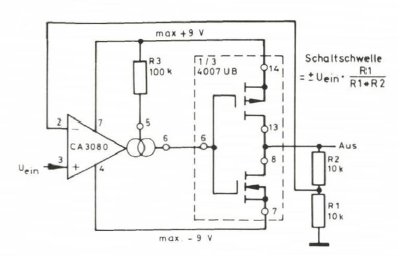

Bild 17. Astabiler Multivibrator mit verstellbarem Tastverhältnis.

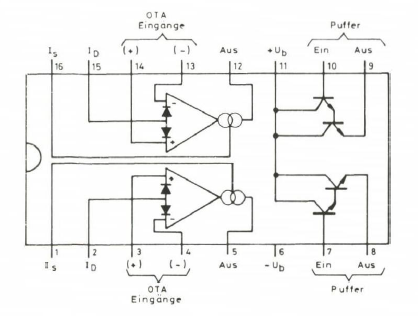

LM 13600 - Aufbau und Arbeitsweise

Bild 18 zeigt Blockschaltbild und Anschlußbelegung des LM 13600. Wie eingangs beschrieben, läßt sich der CA 3080 als spannungsgesteuerter Verstärker verwenden, wenn man den Steuerstrom Is aus einer äußeren Spannung und einem Strombegrenzungswiderstand ableitet.

Bild 18. Anschlußbelegung des Doppel-OTAs LM 13600.

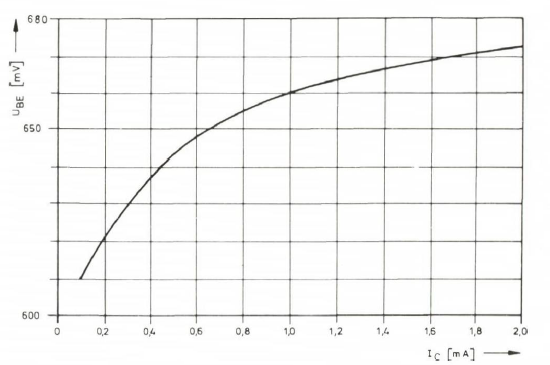

Der CA 3080 weist jedoch zwei wesentliche Nachteile auf: Erstens hat er einen hochohmigen Ausgang, so daß in den meisten Fällen ein Impedanzwandler nachgeschaltet werden muß, zweitens dürfen die Eingangsspannungen 25 mV nicht überschreiten, da sonst erhebliche Verzerrungen auftreten. Diese Signalverzerrungen werden von der nichtlinearen UBE/Ic- Übertragungskennlinie der Transistoren des OTA-Differenzverstärkers hervorgerufen. Das Diagramm in Bild 19 verdeutlicht diesen Effekt. Es stellt die typische Übertragungskennlinie eines Transistors für Kleinsignalverstärkung dar. Wird also der Transistor in Emitterschaltung benutzt und auf 0,8 mA Kollektorruhestrom eingestellt, dann bewegt sich der Ausgangsstrom bei Uss = 10 mV Eingangsspannung zwischen +0,2 mA und -0,16 mA, so daß die Verzerrungen durch die Kennlinienkrümmung verhältnismäßig gering bleiben. Bei Uss = 30 mV Eingangsspannung bewegt sich der Ausgangsstrom zwischen +0,9 mA und -0,35 mA. Dadurch wird ein wesentlich größerer Teil der Kennlinie durchlaufen, und es treten erhebliche Verzerrungen auf.

Bild 19. Typische Übertragungskennlinie eines Transistors für Kleinsignalverstärkung.

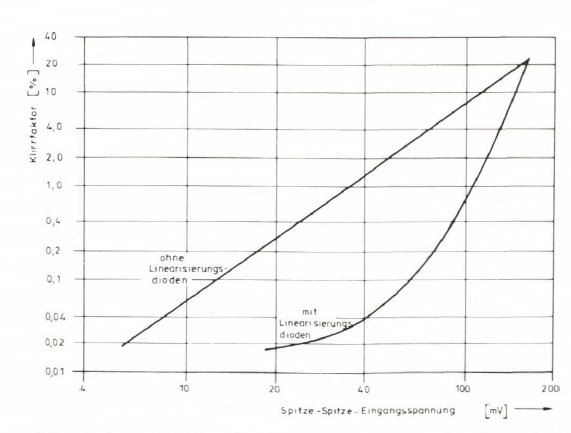

Beim CA 3080 arbeiten die beiden Eingangstransistoren selbstverständlich als Differenzverstärker. Eine massive Gegenkopplung linearisiert die Übertragungskennlinie und verringert dadurch die Verzerrungen beträchtlich. Trotz allem produziert der CA 3080 bei einer Eingangsspannung von Uss = 20 mV typisch 0,2% Klirrfaktor, bei 100 mV aber bereits 8%.

Linearisierungsdioden

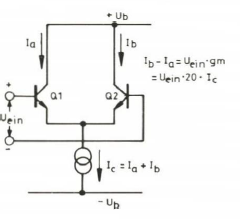

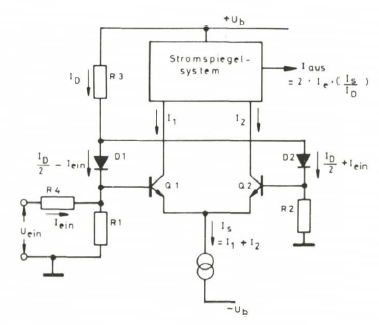

In Bild 20 ist die Prinzipschaltung des LM 13600 dargestellt. In der Funktion entspricht er dem CA 3080. Er enthält aber die Linearisierungsdioden D1 und D2, die in die Transistoren Q1 und Q2 integriert sind und deren Kennlinien denen der Basis-Emitterstrecken von Q1 und Q2 entsprechen. Außerdem liegen die zwei gleich großen niederohmigen Widerstände R1 und R2 zwischen den Eingängen des Differenzverstärkers und der Null-Volt-Leitung. Der zur Arbeitspunkteinstellung notwendige Strom ID fließt von +Ub über R3, die Dioden D1 und D2 und durch diese Widerstände. Da D1 und D2 identische Kennlinien und R1 und R2 gleiche Werte haben, verteilt sich der Strom ID gleichmäßig auf beide Widerstände, so daß der Strom durch R1 und R2 jeweils ID/2 entspricht.

Bild 20. Vereinfachtes Schaltbild des OTAs LM 13600.

Die Eingangsspannung Ue wird über R4 an die Schaltung gelegt, wobei der Widerstandswert von R4 wesentlich größer als der von R1 ist und so die Eingangsspannung in den Eingangsstrom Iein umwandelt. Dieser Signalstrom fließt durch R1 und erzeugt eine Spannung über R1, die den Strom durch D1 auf den Wert lD/2-Iein verringert. Der Strom ID ist aber in jedem Fall konstant, so daß der Strom durch D2 auf lD/2 + lein ansteigt. Daraus folgt, daß die Linearisierungsdioden einen massiven Gegenkopplungseffekt auf den Differenzverstärker ausüben und eine wesentliche Verringerung der Signalverzerrungen bewirken. Ist der Eingangsstrom lein klein gegenüber Id, ergibt sich der Ausgangssignalstrom aus der Beziehung

laus - 2 • lein • (Is/Id).

Die Verstärkung der Schaltung kann daher sowohl über Is als auch über ID beeinflußt werden.

Die OTAs des LM 13600 können wie der ‘Primitiv-OTA’ CA 3080 eingesetzt werden, indem man die Linearisierungsdioden ignoriert oder sie (was ja wohl auch sinnvoll ist) unter Verwendung der Linearisierungsdioden als spannungsgesteuerte Verstärker mit geringen Eigenverzerrungen betreibt. Das Diagramm in Bild 21 zeigt typische Klirrfaktoren des LM 13600 bei unterschiedlichen Eingangsspannungen mit und ohne Linearisierungsdioden. So beträgt mit Dioden beispielsweise bei einer Eingangsspannung von Uss = 30 mV der Eigenklirrfaktor 0,03 % oder weniger, jedoch 0,7 % ohne Dioden, für 100 mV Eingangsspannung liegt der Klirrfaktor in der Gegend von 0,8% mit, aber bei ca. 8 % ohne Dioden.

Bild 21. Typische Klirrfaktoren für den LM 13600 mit und ohne Anschluß der Linearisierungsdioden.

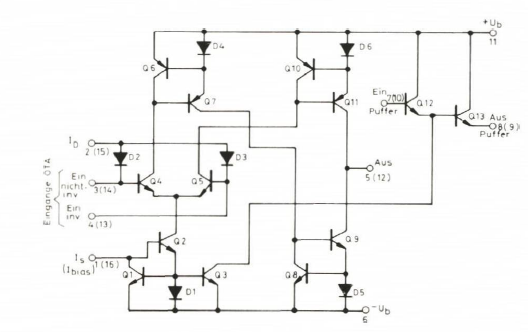

Pufferstufe mit gesteuerter Ausgangsimpedanz

Bild 22 zeigt die vollständige Schaltung eines der beiden OTAs des LM 13600. Vergleicht man die Schaltung mit der des CA 3080 (Bild 2), so sieht man, daß sie mit Ausnahme der Linearisierungsdioden D2 und D3 und der Ausgangstransistoren Q12 und Q13 der des CA 3080 sehr ähnlich ist. Die zwei Ausgangstransistoren sind als Darlington-Emitterfolger mit ‘gesteuerter Impedanz’ geschaltet. Liegt der Eingang dieser Stufe am Ausgang des OTAs und der Emitter von Q13 über einem geeigneten Lastwiderstand an -Ub, wandelt die Pufferstufe die hohe Ausgangsimpedanz des OTAs in eine niedrige um.

Bild 22. Interne Schaltung eines OTAs im LM 13600.

Zu beachten ist nur, daß die Ausgangsspannung der Pufferstufe zwei Basis/Emitter-Durchlaßspannungen (ca. 1,2 V) negativer als die Ausgangsspannung des OTAs ist. Daher eignet sich diese Pufferstufe nicht für hochwertige Gleichspannungsverstärker.

Der Arbeitspunkt der Pufferstufe wird über Q3 auch vom Steuerstrom Is beeinflußt, damit die Anstiegsgeschwindigkeit des Puffers proportional mit dem Steuerstrom ansteigen kann. Die Eingangsimpedanz des Puffers ist dem Steuerstrom umgekehrt proportional.

Die beiden OTAs des LM 13600 benutzen gemeinsam die Anschlußleitungen + Ub und -Ub, sind aber sonst voneinander total unabhängig. Alle Elemente sind auf einem einzigen Chip integriert, so daß beide OTAs praktisch die gleichen Eigenschaften aufweisen (die gm-Werte unterscheiden sich um höchstens 0,3 dB). Dadurch eignet sich das IC sehr gut für zweikanalige Anwendungen, z. B. Stereo-Verstärker. Die Standard-Version des LM 13600 kann mit symmetrischen Spannungen bis zu ± 18 V oder mit nur einer Betriebsspannung bis zu 36 V versorgt werden.

Die Ströme ID und Is sollten 2 mA nicht überschreiten. Die maximalen Ausgangsströme der Pufferstufen betragen etwa 20mA. Die folgenden Abschnitte zeigen die Anwendung an einigen praktischen Beispielen.

Spannungsgesteuerte Verstärker

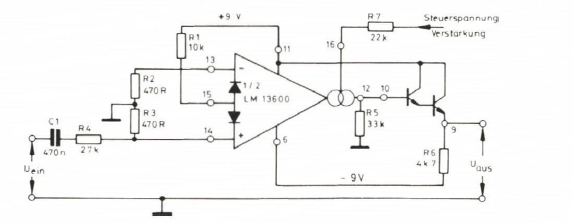

ln Bild 23 ist ein spannungsgesteuerter Verstärker mit einem OTA eines LM 13600 vorgestellt. Das Eingangssignal liegt über dem Strombegrenzungswiderstand R4 am nichtinvertierenden Eingang des OTAs. R5 bildet den hochohmigen Abschlußwiderstand des OTAs und legt damit auch die Spitzenausgangsspannung fest. Das OTA- Ausgangssignal gelangt an die Pufferstufe und steht an deren Ausgang niederohmig zur Verfügung. Den Lastwiderstand der Pufferstufe bildet R6.

Bild 23. Spannungsgesteuerter Verstärker.

Die Schaltung wird mit ± 9 V versorgt. Der Strom ID ist mit R1 auf etwa 0,8 mA festgelegt, aber der Steuerstrom Is ist über R7 und die externe ‘Spannungsverstärkung’- Spannung einstellbar. Beträgt die Steuerspannung -9 V, ist Is = 0, und die Verstärkung wird auf -80 dB reduziert. Erhöht man die Steuerspannung auf +9V, steigt der Steuerstrom Is auf ca. 0,8 mA und die Spannungsverstärkung auf ca.3,5 dB. Innerhalb dieser beiden Grenzwerte ist die Spannungsverstärkung stufenlos verstellbar.

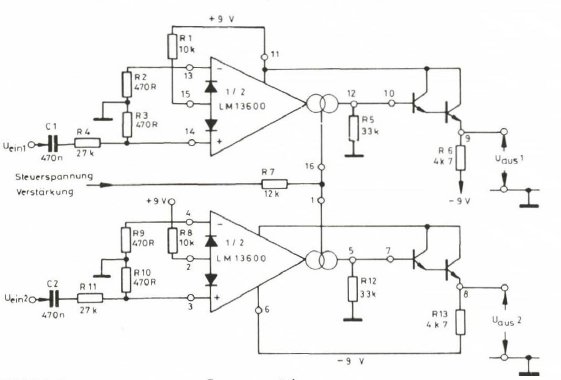

Bild 24 weist aus, wie man aus zwei Schaltungen des Bild-23-Typs einen Stereo-Verstärker aufbauen kann.

Bild 24. Spannungsgesteuerter Stereoverstärker.

Hier sind die beiden Steuereingänge miteinander verbunden und werden von einer gemeinsamen Steuerspannung über nur einen Strombegrenzungswiderstand gespeist. Die nahezu gleichen Eigenschaften der beiden OTAs gewährleisten einen guten Gleichlauf beider Verstärker.

Die Schaltungen der Bilder 23 und 24 arbeiten als nichtinvertierende Verstärker, da die Eingangssignale an die nichtinvertierenden Eingänge des OTAs gelangen. Beide Schaltungen lassen sich in invertierende Verstärker umwandeln, wenn man die Eingangssignale an die invertierenden Eingänge legt.

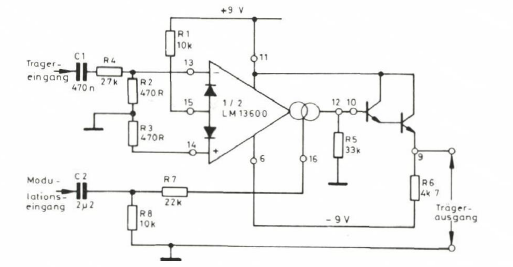

Der spannungsgesteuerte Verstärker nach Bild 23 ist auch als Amplitudenmodulator oder Zweiquadrantenmultiplizierer einsetzbar, wenn das ‘Trägersignal’ an den Eingang des OTAs und das Modulationssignal an den Steuereingang gelegt wird. Falls gewünscht, kann man den Steuereingang auch mit einer Gleichspannung beaufschlagen, so daß das Trägersignal auch dann am Ausgang erscheint, wenn keine Modulationswechselspannung am Steuereingang anliegt. In Bild 25 ist ein invertierender Verstärker dieses Typs vorgestellt. Das Wechselspannungs-Modulationssignal moduliert den Träger in der Amplitude.

In Bild 25 wird eine Hälfte des LM 13600 als Ringmodulator oder Vierquadrantenmultiplizierer verwendet. Hierbei ist das Trägerausgangssignal Null, wenn kein Modulationssignal anliegt (symmetrische Betriebsspannungen erforderlich), nimmt aber zu, wenn die Modulationsspannung positiver oder negativer (bezogen auf null Volt) wird. Bei positiver Modulationsspannung erscheint das Trägerausgangssignal gegenüber dem Trägereingangssignal invertiert, bei negativer Modulationsspannung ist das Trägerausgangssignal nicht invertiert.

Bild 25. Amplitudenmodulator oder Zweiquadrantenmultiplizierer.

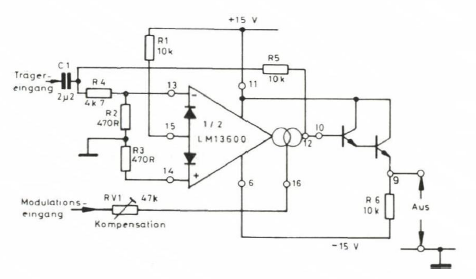

Die Bauteilewerte der Schaltung nach Bild 26 sind für eine Betriebsspannung von ± 15 V ausgelegt, die Schaltung ist der nach Bild 25 jedoch sehr ähnlich, außer daß R5 zwischen dem Signaleingang und dem Ausgang des OTAs liegt und der Steuerstrom Is mit RV1 auf einen bestimmten Wert voreinstellbar ist.

Bild 26. Ringmodulator oder Vierquadrantenmultiplizierer.

Die Arbeitsweise der Schaltung beruht darauf, daß der OTA am rechten Anschluß von R5 einen Signalstrom einspeist, der gegenüber dem Eingangssignalstrom invertiert ist. Gleichzeitig gelangt das Eingangssignal direkt zum linken Anschluß von R5. Wenn die Schaltung richtig arbeiten soll, muß man RV1 so abgleichen, daß bei auf null Volt gelegtem Modulationseingang die Gesamtverstärkung des OTAs gerade ausreicht, um den Eingangsstrom in den Widerstand R5 exakt zu kompensieren. Dann erscheint kein Ausgangssignal.

Wenn das Modulationssignal positive Werte annimmt, wird die Verstärkung des OTAs erhöht, und sein Ausgangsstrom übersteigt den vom Eingangssignal direkt in R5 eingespeisten Strom. Es entsteht deshalb ein invertiertes Trägersignal am OTA-Ausgang. Bei negativem Modulationssignal verringert sich die Verstärkung des OTAs, und der vom Eingangssignal in R5 eingespeiste Strom ist größer als der vom OTA gelieferte. Am OTA-Ausgang steht dann ein nichtinvertiertes Trägersignal.

Bild 27. Offset-Abgleichmöglichkeit beim LM 13600. Die Eingänge sind hier absichtlich nicht beschaltet.

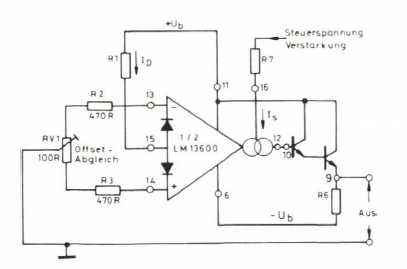

Offset-Abgleich

In den Schaltungen der BilderIn den Schaltungen der Bilder 23...26 wird der Eingangsstrom mit den beiden zwischen den Eingängen und null Volt liegenden 470Ω-Widerständen eingestellt. In den meisten Fällen bewirkt diese einfache Eingangsbeschaltung eine geringe Drift der Ausgangsgleichspannung, wenn der Steuerstrom zwischen seinem Minimal- und Maximalwert variiert. Dieser Drifteffekt kann durch eine zusätzliche Offset-Abgleichmöglichkeit verhindert werden. Bild 27 zeigt eine derartige Schaltung, wobei das Potentiometer RV1 für den Offset-Abgleich vorgesehen ist.

Zum Abgleich wird der Steuerstrom Is zu Null gemacht und die Gleichspannung am OTA-Ausgang gemessen. Dann stellt man Is auf den Maximalwert und verstellt RV1, bis man den gleichen Gleichspannungswert am OTA-Ausgang erhält. Einfacher geht’s nicht!

Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

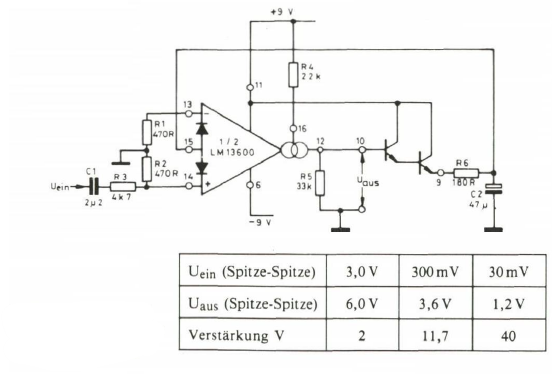

Bei den Schaltungen der Bilder 23... 26 wird die Verstärkung mit dem Steuerstrom Is eingestellt bzw. variiert. Eine besondere Eigenart des LM 13600 besteht darin, daß die Verstärkung sowohl mit dem Steuerstrom Is als auch mit dem Strom ID beeinflußbar ist. Bild 28 zeigt einen geregelten Verstärker, bei dem ID in Abhängigkeit von der Signalamplitude verändert und eine Eingangsspannungsänderung von 100:1 in eine Ausgangsspannungsänderung von nur 5 :1 umgesetzt wird.

Bild 28. Schaltung und Verstärkungstabelle eines geregelten Verstärkers.

In dieser Schaltung ist Is durch R4 festgelegt. Das Ausgangssignal liegt am OTA-Ausgang und dadurch auch an R5. Die Pufferzone arbeitet als Gleichrichter. Das gleichgerichtete OTA-Ausgangssignal wird mit dem aus R6 und C2 bestehenden Tiefpaßfilter geglättet und zur Erzeugung des Stromes Id für die Linearisierungsdioden benutzt. Solange kein Eingangssignal anliegt, entsteht natürlich auch kein Ausgangssignal; somit ist Id Null. Erst wenn die OTA-Ausgangsspannung den Wert Uss = 3,6V übersteigt, entsteht am Kondensator C2 eine Spannung, die als Regelspannung an die Linearisierungsdioden gelangt. Mit steigender Regelspannung steigt auch Id und verringert die Verstärkung des OTAs. Durch den Gegenkopplungseffekt versucht die Schaltung, die Ausgangsspannung Uaus konstant auf Uss = 3,6V zu halten, was jedoch nicht vollständig gelingt.

Die Grundverstärkung des OTAs bei ID = 0 ist etwa 40 fach. Bei einer Eingangsspannung von z. B.

Uss = 30 mV beträgt die OTA-Ausgangsspannung gerade 1,2 V und ist nicht hoch genug, um einen nennenswerten Strom ID zu erzeugen. Der OTA arbeitet also mit voller Grundverstärkung. Bei 300 mV Eingangsspannung tritt nun bereits ein merklicher Strom ID auf, der über die Gegenkopplung die OTA-Ausgangsspannung auf 3,6 V reduziert, womit die Verstärkung nur noch 11,7 fach ist. Steigt die Eingangsspannung auf 3 V, geht der Verstärkungsfaktor auf 2 zurück. Die Ausgangsspannung beträgt dann 6 V (jeweils Spitze-Spitze-Wert). Der komprimierte Dynamikbereich liegt bei 5:1 (6 V : 1,2 V), der Kompressionsfaktor beträgt 100:5 = 20.

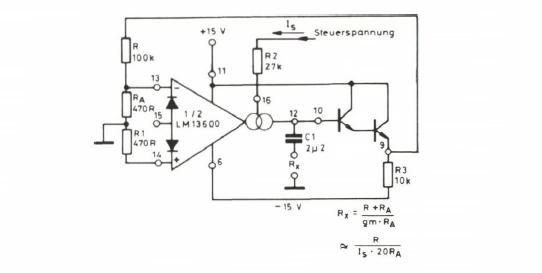

Spannungsgesteuerte Widerstände

Eine etwas ungewöhnliche Anwendung des LM 13600 ist der Einsatz als spannungsgesteuerter Widerstand mit der Grundschaltung nach Bild 29. Die Arbeitsweise ist leicht zu verstehen. Liegt ein Wechselspannungssignal am Eingang Rx (dieser Eingang ist der mit Is steuerbare Widerstand), so gelangt dieses Signal über C1 und die Pufferstufe an den invertierenden Eingang des OTAs. Der OTA erzeugt dann einen Ausgangsstrom, der der Eingangsspannung Uein und dem Steuerstrom Is proportional ist. Nach dem Ohmschen Gesetz ist ja R = U/I, und damit wirkt der Rx-Eingang wie ein Widerstand, dessen Wert vom Steuerstrom Is abhängt.

Bild 29. Spannungsgesteuerter Widerstand. Variabel durch Is zwischen 10 k![]() und 10 M

und 10 M![]() .

.

Der wirksame Widerstandswert am Rx-Eingang der Schaltung entspricht der in Bild 29 eingetragenen Formel, wobei gm etwa 20 • Is ist. Daraus folgt die zweite Formel in Bild 26. Mit den in der Schaltung eingesetzten Bauteilewerten entspricht Rx etwa 10 MΩ bei 1 µA Steuerstrom und etwa 10 kΩ bei 1 mA Steuerstrom.

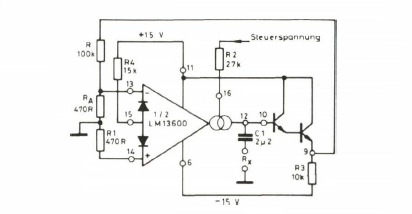

Bild 30 zeigt eine verbesserte Version eines spannungsgesteuerten Widerstandes, wobei die Linearisierungsdioden den Störabstand der Schaltung wesentlich verbessern.

Bild 30. Spannungsgesteuerter Widerstand mit Linearisierungsdioden.

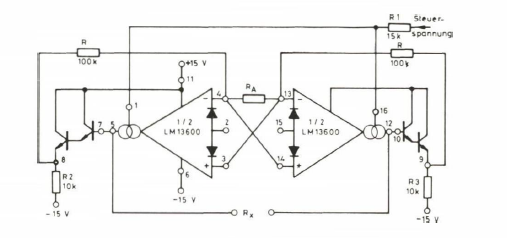

In Bild 31 ist eine Schaltung vorgestellt, die aus zwei Schaltungen des Bild-30-Typs besteht. Der Vorteil dieser Schaltung besteht darin, daß der simulierte Widerstand beidseitig ‘in der Luft’ hängt und nicht einseitig an null Volt. Außerdem ist dieser ‘Widerstand’ gleichspannungsgekoppelt. Der Spannungsbereich muß aber innerhalb des für den LM 13600 zugelassenen Ausgangsspannungsbereiches liegen.

Bild 31. Spannungsgesteuerter Widerstand für symmetrische Anwendungen.

Spannungsgesteuerte Filter

Die Grundfunktion des OTAs ist die einer spannungsgesteuerten Wechselstromquelle, bei der die Wechselspannung am Verstärkereingang liegt und die Höhe des Ausgangsstromes von der Höhe der Eingangsspannung und dem Steuerstrom abhängt. Diese Wirkungsweise läßt die Realisierung eines spannungsgesteuerten Tiefpaßfilters zu, das eine Hälfte des LM 13600 benutzt und in dem die Werte von R und C und der Strom Is die Eckfrequenz f0 des Filters beeinflussen. In Bild 32 ist die Schaltung eines derartigen Filters dargestellt.

Bild 32. Spannungsgesteuertes Tiefpaßfilter für den Bereich 45 Hz.. ,45 kHz.

Im folgenden sei die Funktionsweise kurz erläutert. Angenommen, der Kondensator C wird aus der Schaltung entfernt. Das Eingangssignal gelangt über den Spannungsteiler R1/R2 an den nichtinvertierenden Eingang des OTAs, das OTA-Ausgangssignal geht über die Pufferstufe und über einen identischen Spannungsteiler aus R und RA zurück auf den invertierenden Eingang. Der OTA arbeitet demnach als ein nichtinvertierender Verstärker, dessen Verstärkung vom Verhältnis R/RS bestimmt wird. Wenn nun aber das Eingangssignal über einen Spannungsteiler an den OTA-Eingang gelangt, dessen Teilerverhältnis R/RA beträgt, wirkt die Schaltung insgesamt wie ein Spannungsfolger mit der Verstärkung 1.

Mit wieder eingesetztem Kondensator C sieht die Angelegenheit etwas anders aus. Bei niedrigen Frequenzen hat C eine sehr hohe Impedanz, und der Ausgangsstrom des OTAs ist in der Lage, den Kondensator vollständig zu laden. Die Schaltung arbeitet also wie gehabt als Spannungsfolger. Mit steigender Frequenz verringert sich die Impedanz des Kondensators, der Ausgangsstrom des OTAs kann den Kondensator nicht mehr vollständig laden. Die Ausgangsspannung beginnt bei steigender Frequenz mit 6 dB/Oktave zu fallen. Die Eckfrequenz der Schaltung, also die Frequenz, bei der die Ausgangsspannung um 3 dB abgesunken ist, wird erreicht, wenn Xc/20 • Is genau R/RS entspricht.

Mit den angegebenen Bauteilewerten beträgt die Eckfrequenz bei 1 /rA Steuerstrom 45 Hz und bei 1 mA Steuerstrom 45 kHz.

Nach einem ähnlichen Prinzip läßt sich ein spannungsgesteuertes Hochpaßfilter verwirklichen, wie in Bild 33 vorgestellt. In dieser Schaltung betragen die Eckfrequenzen 6 Hz und 6 kHz bei 1 µA bzw. 1 mA Steuerstrom.

Bild 33. Spannungsgesteuertes Hochpaßfilter für den Bereich 6Hz. . ,6kHz.

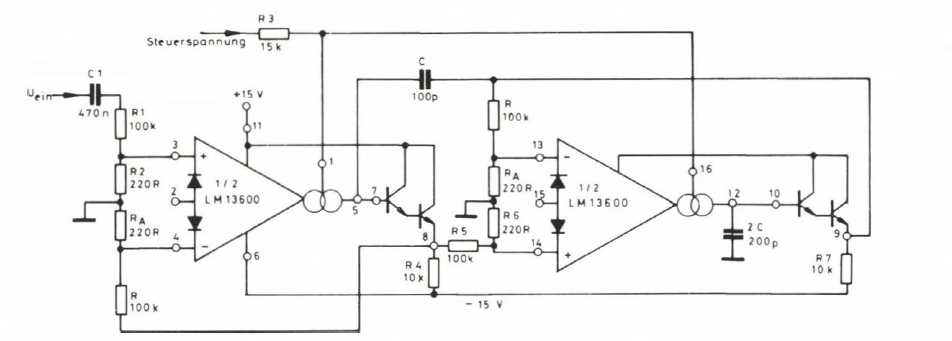

Man kann mehrere Filterstufen in Reihe schalten, um eine höhere Flankensteilheit zu erreichen. Der sehr gute Gleichlauf der beiden OTAs des LM 13600 ermöglicht es, diese Filter über einige Dekaden zu steuern. Bild 34 zeigt die Schaltung eines zweistufigen Butterworth-Tiefpaßfilters mit einer Flankensteilheit von 12 dB/Oktave. Die Eckfrequenzen liegen bei 60 Hz bzw. 60 kHz mit Steuerströmen von 1 µA bzw. 1 mA.

Bild 34. Spannungsgesteuertes, zweistufiges Butterworth-Tiefpaßfilter für den Bereich 60Hz.. .60kHz.

Spannungsgesteuerte Oszillatoren

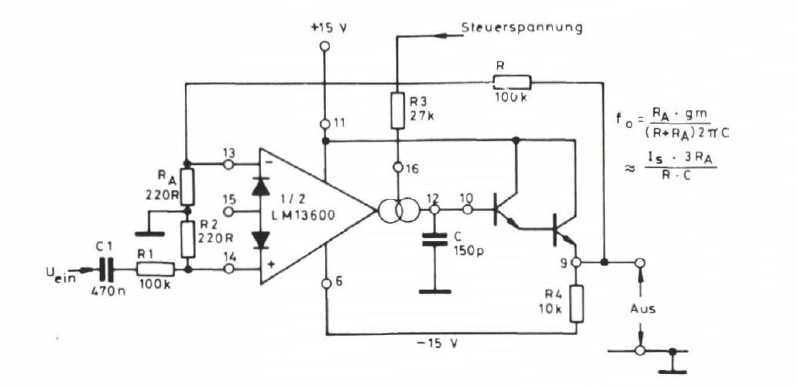

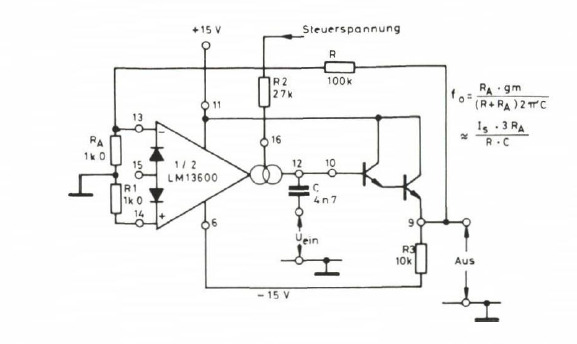

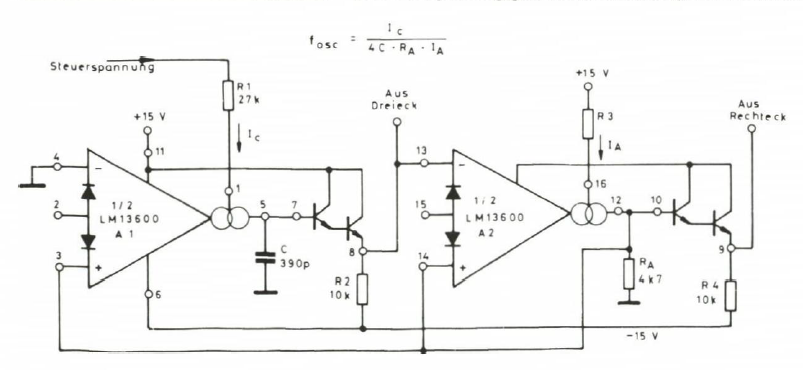

Zum Abschluß dieser Folge soll noch die Anwendbarkeit des LM 13600 für spannungsgesteuerte Oszillatoren vorgestellt werden. Die Bilder 35 und 36 zeigen zwei Anwendungsbeispiele.

Die Schaltung nach Bild 35 benutzt beide OTAs des LM 13600 und erzeugt gleichzeitig Dreieck- und Rechteckspannungen.

Bild 35. Spannungsgesteuerter Dreieck-/Rechteck-Generator für den Bereich 200Hz.. .200kHz.

Am Widerstand R2 kann eine Dreieckspannung, an R4 eine Rechteckspannung abgegriffen werden. Die Frequenz ist über den Spannungs-Steuereingang verstellbar. Die Steuerspannung beeinflußt direkt die Höhe des Stromes IC. Mit den angegebenen Bauteilewerten beträgt die Schwingfrequenz ca. 200 Hz, wenn Ic = 1 µA ist; mit Ic =1 mA beträgt die Frequenz ca. 1 kHz.

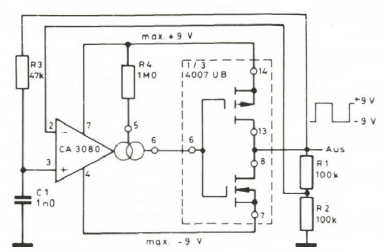

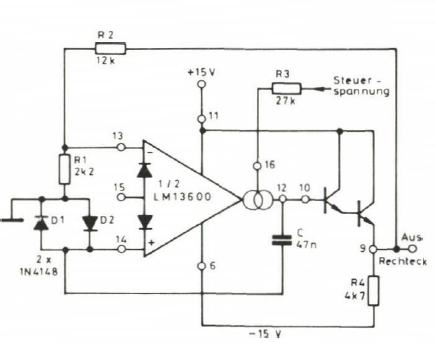

Bild 36 zeigt einen spannungsgesteuerten Oszillator, der mit nur einem OTA auskommt, aber auch nur eine Rechteckspannung liefert.

Bild 36. Spannungsgesteuerter Rechteckgenerator mit nur einem OTA.