Analogschalter in CMOS

Anwendungen als Multiplexer, Selbsthalte-Schalter, Mehrfachpotentiometer-Simulierer u.a.

Der wichtigste Vertreter der Halbleiterschalter ist sicher der CMOS-Analogschalter. Im englischen Sprachgebrauch meist als ‘CMOS Bilateral Switch’ bezeichnet, bilden solche ICs nahezu perfekt einpolige Schalter nach, die in beide Richtungen analoge oder digitale Signale übertragen können. Der CMOS-Schalter läßt sich durch ein Signal log. ‘1’ im Steuereingang ein- (Schalterstrecke niederohmig) bzw. durch ein Signal log. ‘0’ ausschalten (Schalterstrecke hochohmig).

Die praktischen Ausführungen dieser Schalter weisen im Ausschaltzustand einen nahezu unendlich hohen Sperrwiderstand und im Einschaltzustand einen typischen Durchgangswiderstand zwischen etwa 90 Ω und 300 Ω auf. Der Einsatzfrequenzbereich liegt zwischen null Hz und einigen MHz.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Die CMOS-Schalter eignen sich beispielsweise sehr gut als Ersatz für mechanische Schalter in kritischen Signalwegen, da sie direkt in einer gedruckten Schaltung an der Stelle eingefügt werden können, wo sie benötigt werden. Die Steuerleitungen führen dann nur Gleichspannung. Ein prägnanter Anwendungsfall ist der Einsatz in elektronisch umschaltbaren aktiven Filtern.

Typische Anwendungen bei höheren Frequenzen sind Schalter für analoge Signale, Multiplexer, A/D- und D/A-Wandler, digitale Frequenzeinstellung, digital steuerbare Widerstandsdekaden und Verstärker, die Synthetisierung von Mehrgangpotentiometern und -konden- satoren und die Realisierung von sample-and-hold-Schaltungen.

Es gibt mehrere unterschiedliche Typen von CMOS-Schaltern. Die einfachsten Vertreter sind der 4016B und 4066B, die vier voneinander unabhängige einpolige Schalter in einem Gehäuse beinhalten. Der 4097B enthält eine Anordnung mehrerer Schaltstrecken und logischer Netzwerke, die insgesamt zwei voneinander unabhängige einpolige Umschalter mit acht Schaltstellungen nachbilden. Damit läßt sich auf einfache Weise z. B. ein Multiplexer oder Demultiplexer für acht Kanäle aufbauen.

Grundlagen und Funktionsbeschreibungen

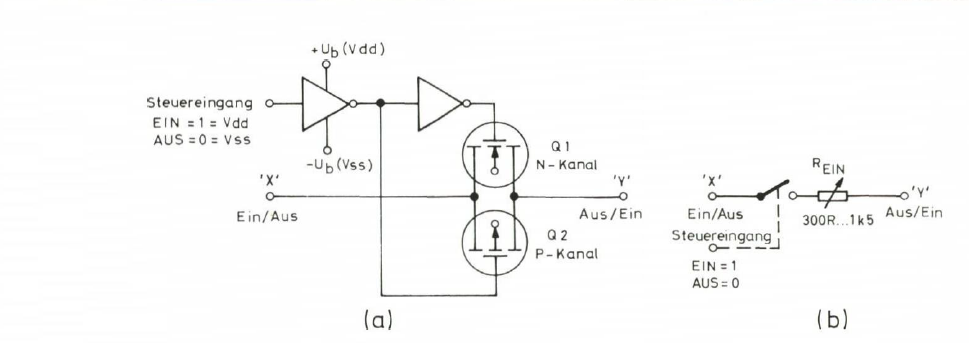

In Bild 1 ist die Grundschaltung (a) und die dazu äquivalente Schaltung (b) dargestellt. Hier sind ein N-Kanal- und ein P-Kanal-MOSFET invertiert parallel geschaltet (Drain-Source und Source-Drain). Die Gateanschlüsse werden gegenphasig über ein Paar Inverter angesteuert. Wenn das Steuersignal auf log. ‘0’ liegt, steht am Gate von Q2 die positive und am Gate von Q1 die negative Betriebsspannung (oder auch null Volt). Dann sind beide MOSFETs gesperrt, d.h. die Strecke zwischen den Anschlüssen ‘X’ und ‘Y’ ist hochohmig. Bei einem log. ‘1’-Steuersignal liegt das Gate von Q2 an der negativen Betriebsspannung (oder auch null Volt) und das Gate von Q1 an der positiven. Beide MOSFETs werden in die Sättigung gefahren. Die Strecke zwischen ‘X’ und ‘Y’ ist dann recht niederohmig.

Bild 1. Grundschaltung (a) und Ersatzschaltbild (b) des einfachen CMOS-Schalters.

Man beachte hier, daß im durchgeschalteten Zustand zwischen den Anschlüssen ‘X’ und ‘Y’ Signalströme in beide Richtungen fließen können, vorausgesetzt, die Signalspannungen bleiben kleiner als die positive bzw. negative Betriebsspannung. Beide Anschlüsse (‘X’ oder ‘Y’) sind daher als Eingang oder Ausgang des Signalweges verwendbar.

In der Praxis zeigt sich, daß die Source-Drain-Strecken von Q1 und Q2 auch im Sättigungszustand einen endlichen Widerstand (Rein) aufweisen. In dieser einfachen Schaltung dürfte Rein zwischen 300 Ω und 1,5 kΩ betragen. Der Wert des Durchlaßwiderstandes hängt von der Höhe der Betriebsspannungen und von der Polarität des Eingangssignals ab. Die Ersatzschaltung nach Bild 1b repräsentiert in guter Näherung diese Eigenschaften.

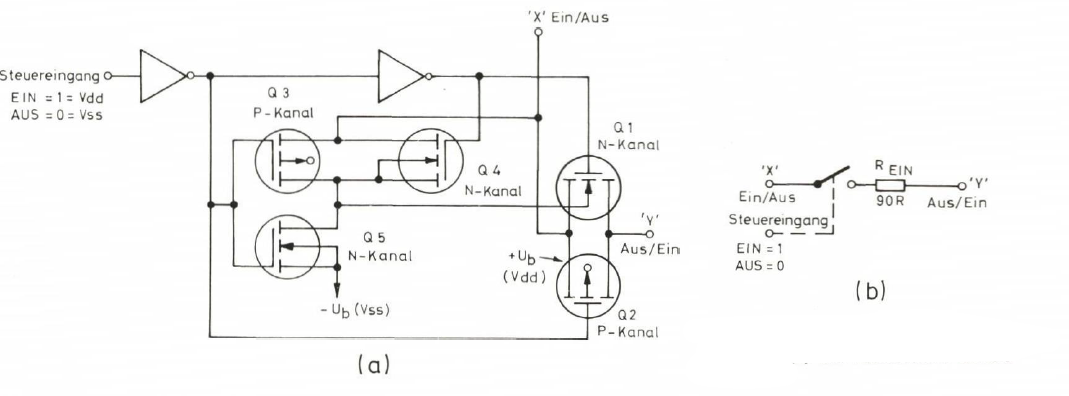

Bei der Schaltung nach Bild 2 handelt es sich um eine verbesserte Version. Die Schaltung entspricht der nach Bild 1, enthält aber einen weiteren CMOS-Schalter (Q3/Q4), der in Reihe mit Q5 liegt. Dabei ist das Substrat von Q1 mit dem Drainanschluß von Q5 verbunden. Durch diese Änderung wird das Substrat von Q1 an die negative Betriebsspannung gelegt, wenn die Schaltstrecke mit Q1/Q2 offen (hochohmig) ist. Im eingeschalteten Zustand liegt das Substrat von Q1 am ‘X’-Anschluß. Dadurch verringert sich der EIN-Widerstand der Schaltstrecke mit Q1/Q2 auf etwa 90 Ω. Außerdem bewirkt diese Maßnahme, daß Änderungen der Betriebsspannungen oder der Eingangsspannungen den EIN-Widerstand nicht mehr beeinflussen. Bild 2b zeigt die entsprechende Ersatzschaltung. Der einzige Nachteil besteht in einem etwas geringeren Leckwiderstand.

Bild 2. Grundschaltung (a) und Ersatzschaltbild (b) des verbesserten CMOS-Schalters.

Vorspannungserzeugung

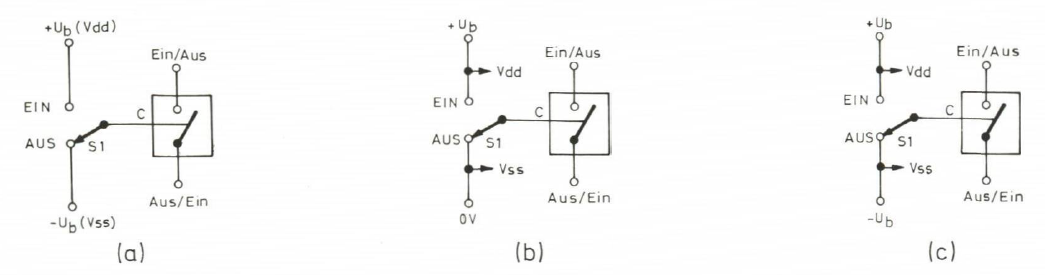

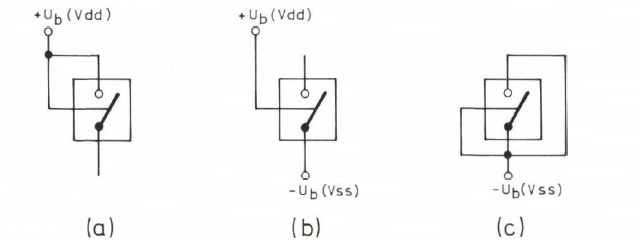

Ein CMOS-Schalter eignet sich für analoge oder digitale Signale. Bei analogen Anwendungen ist aber eine Vorspannung notwendig, damit der Schalter optimal arbeitet. In Bild 3a ist der Schalter geschlossen, wenn man den Steuereingang an die positive Betriebsspannung legt, und geöffnet, wenn der Steuereingang mit der negativen Betriebsspannung verbunden ist.

Bild 3. Funktionsprinzip des Ein- und Ausschaltens eines CMOS-Schalters (a), Spannungsversorgung bei Digitalanwendungen (b) und Analoganwendungen (c).

Bei Digitalanwendungen kommt der CMOS-Schalter mit nur einer Betriebsspannung aus (Bild 3b). Der Vss-Anschluß liegt dann an null Volt und der Vdd-Anschluß an der positiven Betriebsspannung, die mindestens so hoch wie die digitale Signalspannung sein muß (maximal + 18 V). Analoge Anwendungen erfordern sowohl eine positive als auch eine negative Betriebsspannung, damit der Mittelwert der Signalspannung der halben Gesamtbetriebsspannung entspricht (im Idealfall also null Volt). Der Vdd-Anschluß liegt an der positiven Betriebsspannung, der Vss-Anschluß an der negativen (Bild 3c). Auch hier gilt, daß die Signalspitzenspannungen (positive bzw. negative) unterhalb der jeweiligen Betriebsspannung bleiben müssen, ln diesem Fall beträgt die maximale Betriebsspannung ±9V. Der vom CMOS-Schalter verursachte zusätzliche Klirrfaktor bleibt typisch unter 0,5%.

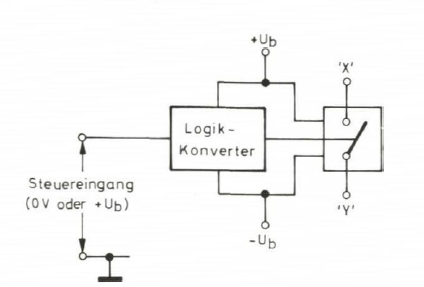

Nach dem eben Gesagten muß bei Verwendung symmetrischer Betriebsspannungen die Steuerspannung der positiven Betriebsspannung entsprechen, um den CMOS-Schalter einzuschalten, und der negativen Betriebsspannung, um ihn auszuschalten. Dies ist in manchen Anwendungsfällen recht unvorteilhaft. Einige CMOS-Schalter (z. B. die der Familie 4051B...4053B) verwenden deshalb eine interne Logik-Konverter-Schaltung. Zum Einschalten muß die Steuerspannung zwar so groß wie die positive Betriebsspannung sein, zum Ausschalten genügen aber null Volt, auch dann, wenn zur korrekten Vorspannungserzeugung in Analogschaltungen symmetrische Betriebsspannungen verwendet werden. Bild 4 zeigt das Prinzip.

Bild 4. Einige ICs haben einen internen Logikkonverter, um bei Analoganwendungen mit einem unsymmetrischen Steuersignal (null Volt bzw. positive Betriebsspannung) arbeiten zu können.

Multiplexer / Demultiplexer

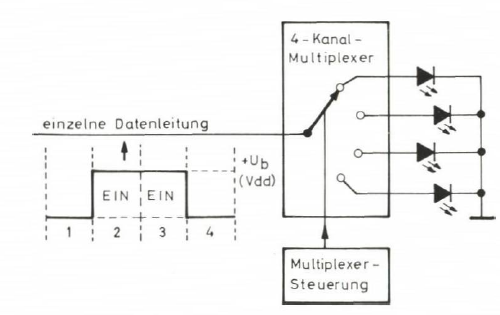

Unter einem Multiplexer versteht man ein Gerät, das Informationen von einer ankommenden Leitung nacheinander auf mehrere abgehende Leitungen schaltet, ln Bild 5 ist ein 4fach-Multiplexer angegeben (angedeutet durch einen 4fach-Umschalter), der es erlaubt, mit seriellen Daten, die auf einer gemeinsamen Datenleitung ankommen, vier LEDs zu steuern.

Bild 5. Ein 4fach-Multiplexer erlaubt die Steuerung von vier LEDs über nur eine Datenleitung.

In der Schaltung nach Bild 5 sei angenommen, daß der Steuergenerator den Multiplexer kontinuierlich in einem 1-2-3-4-Zyklus mit hoher Geschwindigkeit durchfährt. Synchron mit dem Multiplexer-Steuersignal ankommende Daten gelangen dann nacheinander an die vier LEDs. Die Synchronität zwischen Steuersignal und Daten ist hier eine Voraussetzung für einwandfreies Funktionieren. In der angedeuteten Darstellung würden die zweite und die dritte LED leuchten, die erste und die vierte nicht.

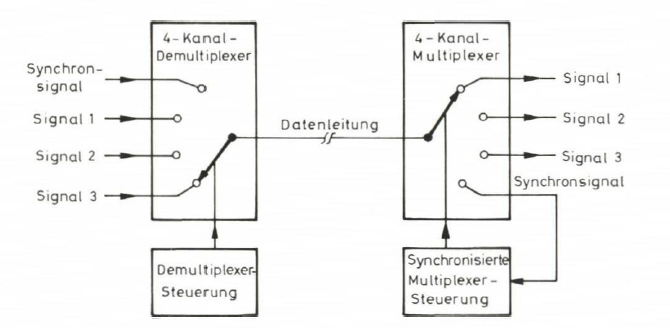

Ein Demultiplexer bewirkt den genau entgegengesetzten Vorgang: Er sammelt die von mehreren Datenleitungen ankommenden Signale und schaltet sie nacheinander auf die eine abgehende Leitung. In Bild 6 ist das Prinzip einer kompletten Übertragungsstrecke vorgestellt. In diesem Fall sollen drei voneinander unabhängige Schallsignale über eine gemeinsame Datenleitung übertragen werden. Kanal 1 beinhaltet das Synchronsignal, mit dem der Demultiplexer synchronisiert wird. In der praktischen Anwendung muß die Abtastfrequenz der einzelnen Multiplexer-Eingangskanäle mindestens doppelt so hoch sein wie die höchste zu übertragende Frequenz (Abtasttheorem).

Bild 6. Mit dem Vierkanal-Multiplexer/Demultiplexer kann man z. B. drei voneinander unabhängige Signale Uber nur eine Leitung übertragen.

Aus der vorangegangenen Beschreibung läßt sich ableiten, daß ein ‘n’- Kanal-Multiplexer aus einem einpoligen ‘n’-fach-Schalter besteht. Ein CMOS-Multiplexer ist durch Vertauschen der Ein- und Ausgänge sehr einfach in einen Demultiplexer zu verwandeln. Der einpolige ‘n’-fach-CMOS-Schalter eignet sich daher als ‘n’-Kanal-Multiplexer/Demultiplexer.

CMOS-Schalter-ICs

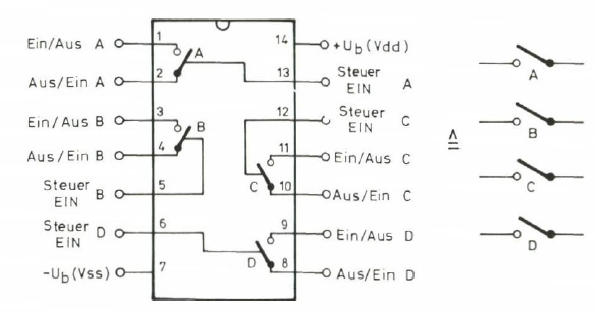

CMOS-Schalter lassen sich in drei Hauptfamilien unterteilen. Die bekannteste beinhaltet die Typen 4016B und 4066B. Bei ihnen handelt es sich um vier unabhängige einpolige Schalter in einem Gehäuse, siehe Bild 7. Der 4016B ist in der einfachen Form nach Bild 1 aufgebaut und eignet sich am besten für sample-and-hold-Anwendungen, bei denen ein niedriger Leckwiderstand am wichtigsten ist. Der Aufbau des 4066B entspricht der Schaltung nach Bild 2; das IC ist vornehmlich für Anwendungen gedacht, bei denen es auf einen niedrigen EIN-Widerstand ankommt.

Bild 7. Die CMOS-Schalter 4016B und 4066B bilden jeweils vier getrennte einpolige Schalter nach.

Die zweite Familie besteht aus den Typen 4051B.. .4053B (Bilder8... 10). Sie beinhalten einen Logik-Konverter und sind für Mehrkanal-Multiplexer/Demultiplexer prädestiniert. Die ICs besitzen drei Versorgungsanschlüsse (Vdd, Vss und Vee). Der Vdd-Anschluß liegt immer an der positiven Betriebsspannung, Vss liegt an null Volt. Alle Steuersignale (Kanalauswahl, Sperreingang usw.) verwenden diese beiden Spannungen als logischen Bezug, d. h. log. T’ = Vdd, log. ‘0’ = Vss.

Beim Einsatz der digitalen Signalverarbeitung liegt Anschluß Vee an null Volt (mit Vss verbunden). Für die analoge Signalverarbeitung muß der Vee-Anschluß mit der negativen Betriebsspannung verbunden werden, d. h. normalerweise gilt Vee = -Vdd. In allen Fällen darf die Spannung zwischen dem Vdd- und dem Vee-Anschluß 18 V nicht überschreiten.

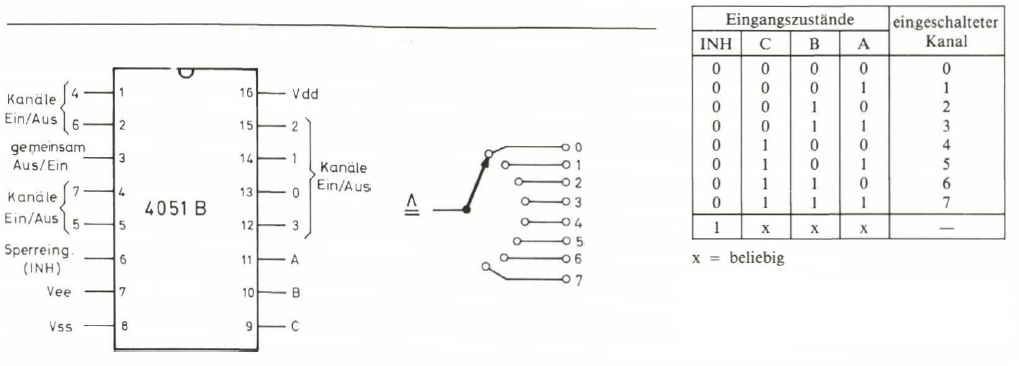

Der 4051B (Bild 8) ist ein Acht-kanal-Multiplexer/Demultiplexer und bildet im Prinzip einen einpoligen Umschalter mit acht Schaltstellungen nach. Das IC besitzt drei binäre Steuereingänge (A, B und C) und einen Sperreingang (INHIBIT). Mit der Kombination der drei binären Steuersignale ist einer der acht Kanäle anwählbar, siehe Tabelle.

Bild 8. Der Achtkanal-Multiplexer/Demultiplexer 4051B entspricht einem einpoligen Umschalter mit acht Schaltstellungen.

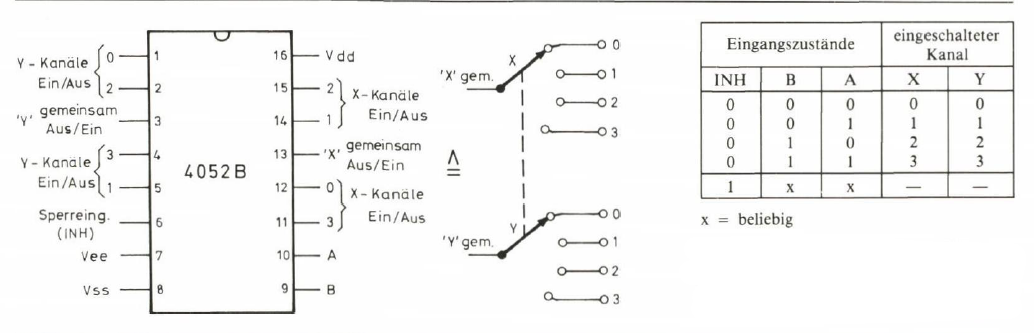

Bei dem 4052B (Bild 9) handelt es sich um zwei einpolige Umschalter mit je vier Schaltstellungen, so daß dieses IC vor allem für Differenzverstärkeranwendungen einsetzbar ist. Die zwei binären Steuereingänge wählen jeweils eines der vier Paare an.

Bild 9. Der für Differenzverstärkeranwendungen geeignete 4052B arbeitet wie zwei miteinander gekoppelte einpolige Umschalter mit je vier Schaltstellungen.

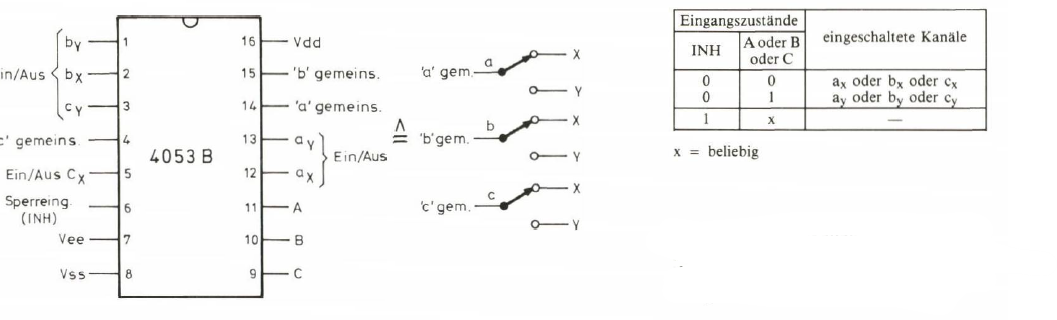

Der 4053B entspricht in der Funktion drei einpoligen Umschaltern mit jeweils zwei Schaltstellungen (Bild 10). Jeder Schalter besitzt einen eigenen Steuereingang (A, B und C).

Bild 10. Der Zweikanal-Multiplexer/Demultiplexer 4053B bildet drei voneinander unabhängige einpolige Umschalter mit je zwei Schaltstellungen nach.

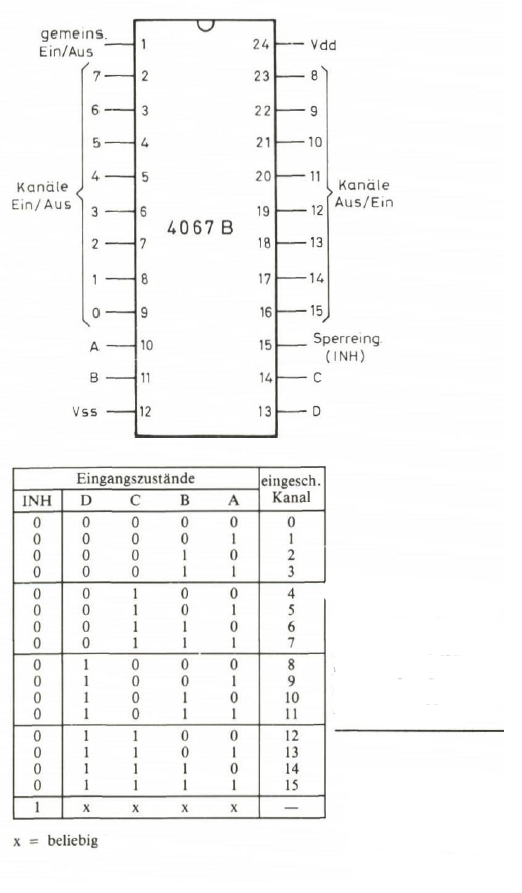

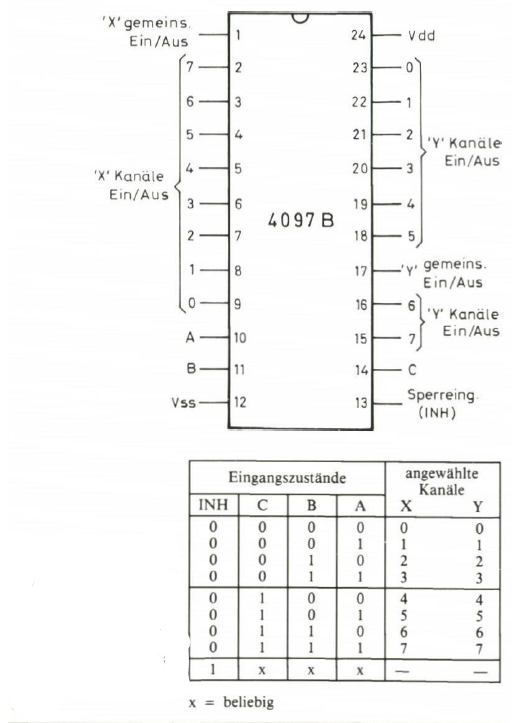

Den Abschluß der Betrachtungen bildet die Familie der Typen 4067B und 4097B. Auch diese ICs sind vorwiegend als Multiplexer/Demultiplexer einsetzbar (Bilder 11 und 12). Sie eignen sich sowohl für Digital- als auch für Analoganwendungen, haben aber keinen internen Logik-Konverter. Der 4076B entspricht einem einpoligen Umschalter mit sechzehn Schaltstellungen. Der 4097B ist wieder für Differenzverstärkeranwendungen gedacht und enthält zwei gekoppelte einpolige Umschalter mit je acht Schaltstellungen. Beide ICs sind in einem 24 poligen Dual-In-Line-Gehäuse untergebracht.

Bild 11. Der Sechzehnkanal-Multiplexer/Demultiplexer 4067B entspricht einem einpoligen Umschalter mit sechzehn Schaltstellungen.

Bild 12. Der für Differenzverstärkeranwendungen geeignete 4097B arbeitet wie zwei miteinander gekoppelte einpolige Umschalter mit je acht Schalterstellungen.

Einsatz der ICs 4016B und 4066B

Die ICs 4016B und 4066B sind sehr vielseitig verwendbar. Dennoch müssen einige Regeln beachtet werden:

• Die Amplituden der Eingangs- und Ausgangssignale dürfen keinesfalls die positive (Vdd) oder die negative (Vss) Betriebsspannung überschreiten.

• Jeder unbenutzte Schalter muß gesperrt werden (siehe Bild 13), indem man die Steuereingänge an die positive Betriebsspannung und einen der ‘Schalter’- Anschlüsse an die positive oder negative Betriebsspannung legt. Einfacher ist es, alle drei zu einem Schalter gehörenden Anschlüsse an die negative Betriebsspannung zu legen.

Bild 13. Unbenutzte Schalter des 4066B müssen mit einer der abgebildeten Methoden gesperrt werden.

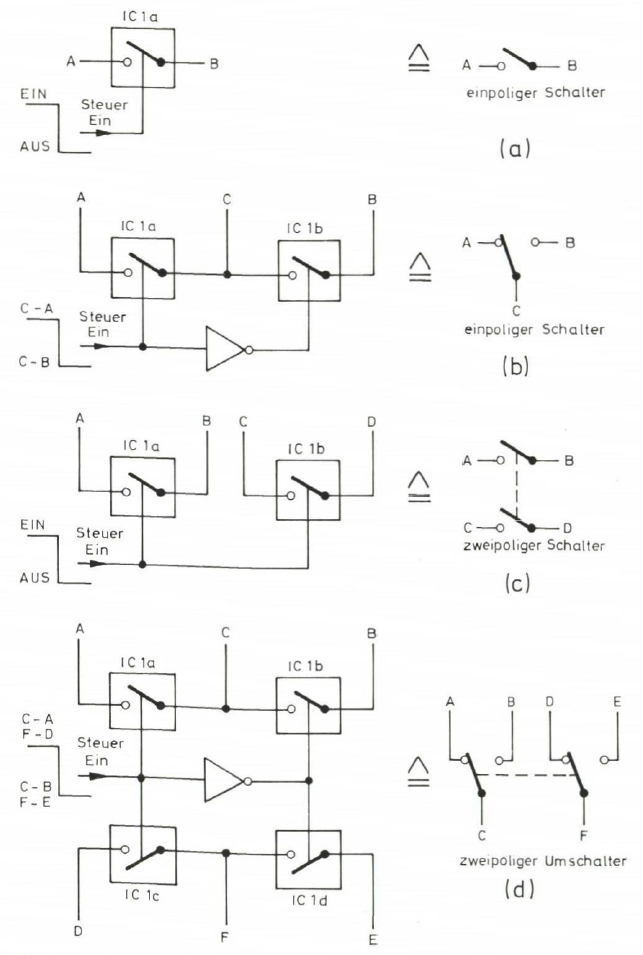

Die Bilder 14... 19 zeigen einige einfache Anwendungsbeispiele für den 4066B bzw. 4016B. ln Bild 14 sind die vier Grundschaltfunktionen dargestellt: einpoliger Schalter, einpoliger Umschalter, zweipoliger Schalter und zweipoliger Umschalter. Bild 14a illustriert den bereits besprochenen einpoligen Schalter. Der einpolige Umschalter (Bild 14b) läßt sich durch Einfügen eines Inverters (4001B oder 4011B) zwischen die Steuereingänge der ICs 1a und 1b realisieren. Beim zweipoligen Schalter (Bild 14c) sind einfach die Steuereingänge zweier Schalter zusammengelegt, und beim zweipoligen Umschalter (Bild 14b) befindet sich wieder ein Inverter zwischen den zwei Steuerleitungspaaren.

Die Schaltfunktionen nach Bild 14 lassen sich natürlich beliebig durch Hinzufügen weiterer ICs erweitern. So läßt sich z. B. ein zehnpoliger Umschalter mit fünf Schaltstufen nach Bild 14d aufbauen. Man muß dann nur die entsprechenden Steueranschlüsse zusammenschalten.

Bild 14. Realisierung der vier grundlegenden Schalterfunktionen.

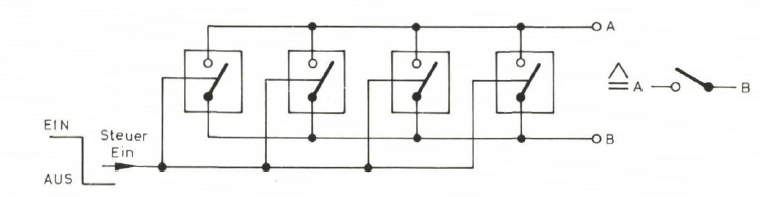

Jede Schaltstrecke eines 4066B weist einen Durchlaßwiderstand (EIN-Widerstand) von etwa 90 Ω auf. Die Anordnung nach Bild 15 erlaubt die Reduzierung des EIN-Widerstandes auf 22,5 Ω.

Bild 15. Der EIN-Widerstand beträgt bei dieser Anordnung nur 22,5 Ω.

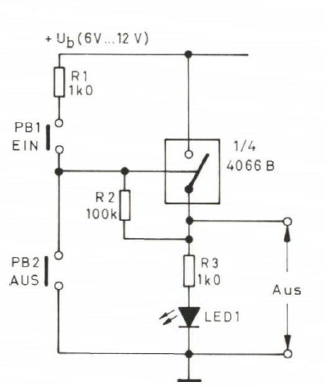

In den Bildern 16... 19 sind Schalter mit Selbsthalteeffekt vorgestellt.

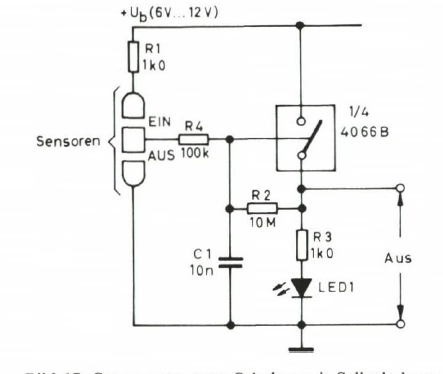

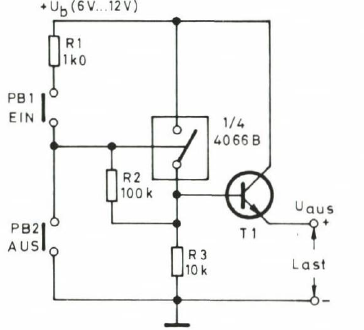

In diesen Schaltungen fließt der Strom über die Schaltstrecke und R3 nach null Volt. Der Steuereingang liegt über R2 am oberen Ende von R3. Wird in der Schaltung nach Bild 16 der Taster PB1 kurzzeitig betätigt, gelangt die positive Betriebsspannung an den Steuereingang, und der Schalter schließt. Dann liegt aber das obere Ende von R3 an der positiven Betriebsspannung, und da der Steuereingang über R2 an R3 liegt, bleibt der Schalter geschlossen, auch wenn man den Taster wieder losläßt. Der Schalter bleibt im eingeschalteten Zustand und kann nur durch kurzzeitiges Drücken von PB2 wieder geöffnet werden. PB2 legt nämlich den Steuereingang an null Volt. LED1 zeigt den Schaltzustand an. R1 verhindert einen Kurzschluß der Betriebsspannung, falls versehentlich einmal beide Taster gleichzeitig gedrückt werden.

Bild 16. Tastergesteuerter Schalter mit Selbsthaltung.

ln Bild 17 ist eine Sensortasterversion der Schaltung nach Bild 16 angegeben. Dazu wurde R2 auf 10 MΩ vergrößert. R4/C1 wirken als Brummfilter.

Bild 17. Sensorgesteuerter Schalter mit Selbsthaltung.

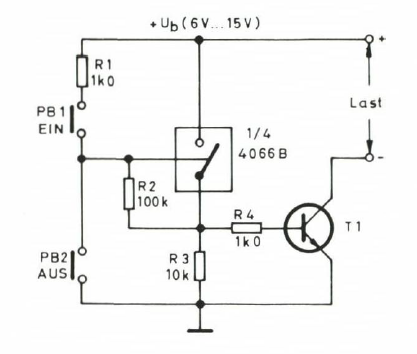

Die Bilder 18 und 19 illustrieren weitere Varianten für höhere Schaltströme.

Bild 18. Tastergesteuerter Leistungsschalter.

Bild 19. Weitere Version eines tastergesteuerten Leistungsschalters.

Digitale Schaltungen

CMOS-Schalter lassen sich problemlos und oft vorteilhaft in Digitalschaltungen einsetzen. Sie ersetzen dabei die mechanischen Schalter. Man kann mit ihnen Widerstände, Kapazitäten, Impedanzen, Verstärkungsfaktoren, Oszillatorfrequenzen usw. digital umschalten.

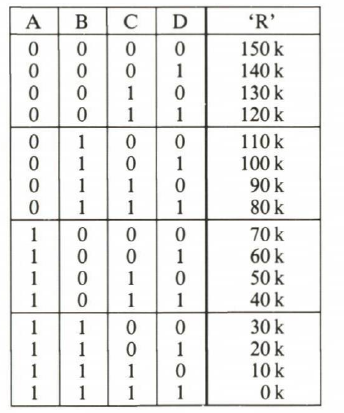

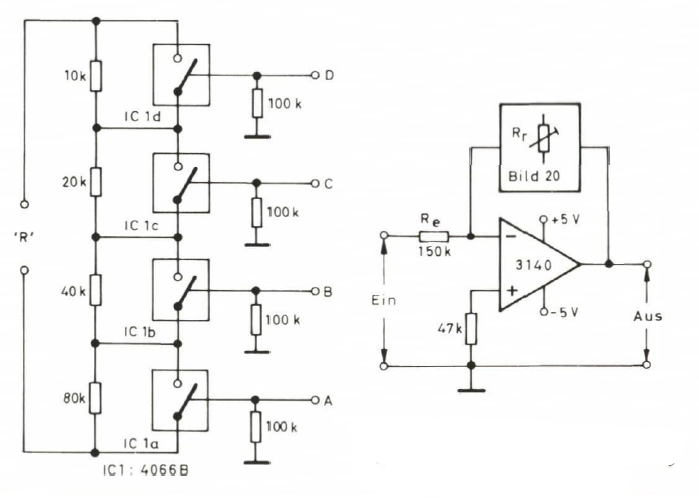

Bild 20 verdeutlicht dies am Beispiel eines digital umschaltbaren Widerstandsnetzwerkes. Hier ist der 4066B eingesetzt. Der wirksame Widerstandswert ‘R’ ist in 16 Stufen von null Ohm bis 150 kΩ veränderbar. Die Stufung beträgt im vorliegenden Fall 10 kΩ, sie kann natürlich anders gewählt werden. Die Stufung hängt vom kleinsten Widerstandswert ab. Die Werte der vier Widerstände müssen im Verhältnis 1:2:4:8 stehen. Die Stufenzahl läßt sich durch Hinzufügen weiterer Widerstände und Schalter beliebig erweitern. Eine sechsstufige Anordnung mit Widerständen im Verhältnis 1:2:4:8:16:32 erlaubt eine vierundsechzigstufige Widerstandseinstellung.

Bild 20. 16stufiger, digital steuerbarer Stufenwiderstand. ‘R’ ist in 10 k Ω -Stufen zwichen null Ohm und 150 kΩ einstellbar.

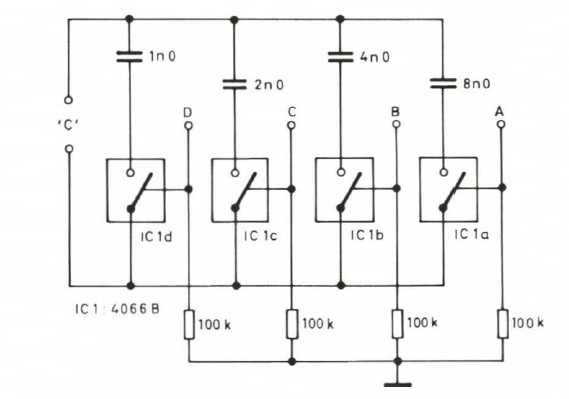

In Bild 20 werden Kondensatoren umgeschaltet. Die wirksame Kapazität ‘C’ ist in sechzehn Stufen zwischen null Farad und 15 NF in 1-NF-Stufen umschaltbar. Auch hier ist eine Erweiterung auf mehr Stufen einfach durchführbar.

Die Schaltungen der Bilder 20 und 21 eignen sich z. B. auch sehr gut für mikroprozessorgesteuerte Widerstands- und/oder Kondensatornetzwerke oder zum Anschluß an einfache Logikschaltungen wie Aufwärts/Abwärtszähler oder BCD-Codierschalter.

Bild 21. 16 stufiger, digital gesteuerter Stufenkondensator. ‘C’ ist in 1-NF-Stufen zwischen null Farad und 15 NF einstellbar.

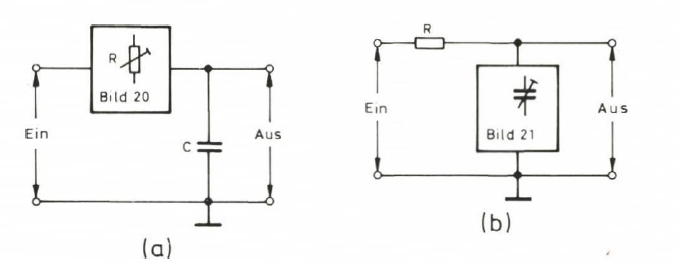

Bild 22 zeigt die prinzipiellen Anwendungen in einem digital umschaltbaren Tiefpaßfilter erster Ordnung.

Bild 22. Einsatz der Schaltungen nach Bild 20 und 21 in einem digital verstellbaren Tiefpaßfilter.

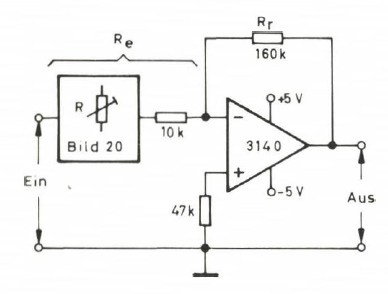

Digitale Verstärkungsverstellung ist sehr einfach möglich, wenn man die Anordnung nach Bild 20 in den Gegenkopplungspfad eines Operationsverstärkers einfügt. Die Bilder 23 und 24 verdeutlichen dies. Die Verstärkung einer derartigen Schaltung entspricht dem Verhältnis Rr:Re, wobei Rr der Widerstand im Gegenkopplungspfad und Re der Eingangswiderstand ist. Die Verstärkung der Schaltung nach Bild 23 kann man in sechzehn Stufen von je 1/15 von Null bis 15/15 verändern.

Bild 23. Einsatz der Schaltung nach Bild 20 zur digitalen Verstärkungseinstellung zwischen 0 und 1 in 16 Stufen.

In der Schaltung nach Bild 24 ist die Verstärkung ebenfalls in sechzehn Stufen veränderbar, aber hier ganzzahlig von 1... 16. Zu beachten ist, daß der Operationsverstärker in diesen Schaltungen mit symmetrischen Betriebsspannungen versorgt wird, so daß die Steuerspannungen für die Schalter zwischen der negativen und der positiven Betriebsspannung geschaltet werden müssen.

Bild 24. Digitale Verstärkungseinstellung zwischen 1 und 16 in 16 Stufen.

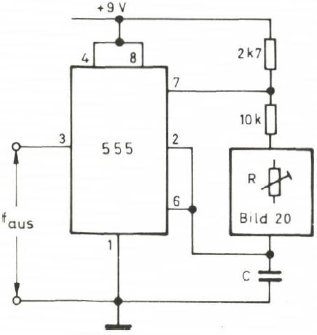

In Bild 25 ist die Anordnung nach Bild 20 zur digitalen Frequenzumschaltung eines astabilen Multivibrators mit dem 555 angegeben.

Bild 25. Digitale Frequenzeinstellung eines astabilen Multivibrators mit dem 555 in 16 Stufen.

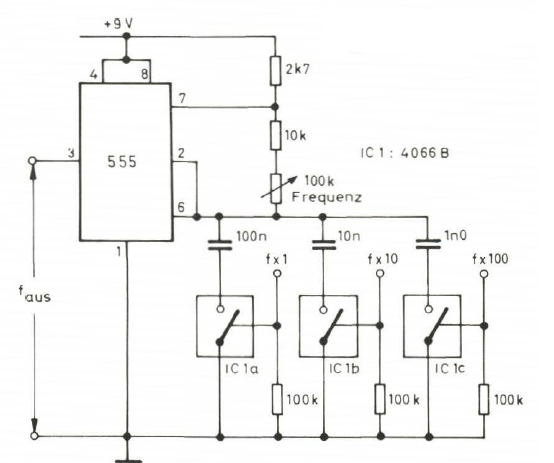

Bild 26 zeigt den Einsatz von CMOS-Schaltern als Bereichswähler eines in drei Dekaden umschalt- baren astabilen Multivibrators mit dem 555. Hier ist immer nur einer der drei Schalter aktiviert. Wenn man die Schaltungen der Bilder 25 und 26 kombiniert, erhält man einen Rechteckgenerator, dessen Frequenz in weiten Bereichen digital umschaltbar ist.

Bild 26. Digitale dekadische Bereichsumschaltung.

Nachbildung von Mehrfachpotentiometern und ähnliche Anwendungen

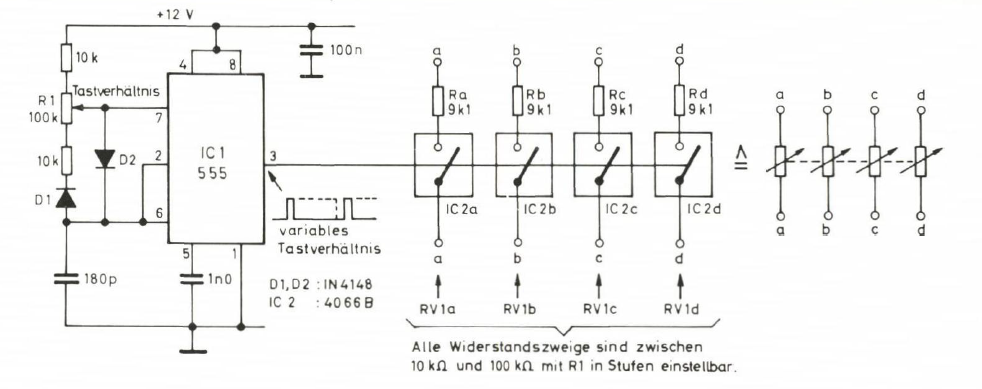

Eine der sinnvollsten Anwendungen ist die Nachbildung von Mehrfachpotis und veränderbaren Kapazitäten. Das Prinzip ist recht einfach und in Bild 27 illustriert. Hier wird ein Vierfachwiderstand nachgebildet, der im Bereich 10 kΩ... 100 kΩ einstellbar ist. Die obere Signalgrenzfrequenz beträgt etwa 15 kHz. Der 555 erzeugt in dieser Schaltung ein 50-kHz-Rechtecksignal, dessen Tastverhältnis im Bereich 11:1 bis 1:11 mit dem Poti R1 verändert werden kann. Die Rechteckspannung gelangt an die Steuereingänge der CMOS-Schalter 4066B. Die Steuereingänge der vier

Schalter sind parallel geschaltet. In Reihe mit jedem Schalter liegt ein Bereichswiderstand (Ra, Rb usw.). Ein wirksamer Widerstandszweig ist z.B. zwischen den Anschlüssen a-a vorhanden, ein weiterer zwischen b-b usw. Da die Schaltfrequenz (50 kHz) wesentlich höher als die höchste Signalfrequenz (15 kHz) ist, hängt der wirksame Widerstand der Zweige direkt vom Tastverhältnis der Steuerspannung der CMOS-Schalter ab.

Bild 27. Nachbildung eines veränderlichen 4 fach-Widerstandes.

Beim Einsatz dieser Schaltungen ergeben sich zahlreiche Vorteile. Erstens läßt sich sagen, daß die Anzahl der parallelen Zweige nahezu beliebig ist. Zweitens ist der Gleichlauf der Zweige automatisch gewährleistet, wenn man alle Schalter vom gleichen Generator ansteuert.

Die Schaltung nach Bild 27 läßt sich in einen variablen Mehrfachkondensator umwandeln, wenn man statt der Bereichswiderstände Kondensatoren einsetzt. Die wirksame Kapazität wird dann mit abnehmendem Tastverhältnis geringer.

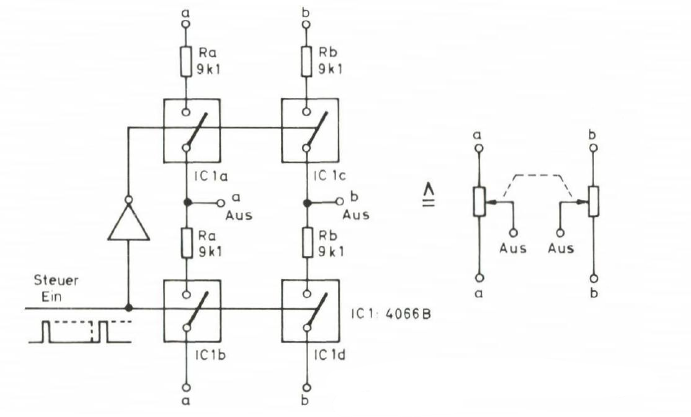

Das Prinzip der Schaltung nach Bild 27 läßt sich mit der in Bild 28 angedeuteten Methode so erweitern, daß man ‘echte’ Mehrfachpotis nachbilden kann. In jedem Zweig liegen hier zwei Widerstandsstrecken in Reihe. Die eine wird direkt angesteuert, die andere mit dem gegenphasigen Steuersignal. Dann nimmt der wirksame Widerstand der einen Strecke zu, während sich der der anderen Strecke vermindert. Auch hier ist die Anzahl der parallelen Zweige nahezu beliebig.

Bild 28. Nachbildung eines Dopperpotentiometers.