Erzeugung akustischer Signale

Schaltungen für Melde-, Warn- und Alarmeinrichtungen

Gegenüber optischen Systemen für die Meldung von Betriebszuständen, Stör- und Alarmfällen usw. haben akustische Signale den Vorteil, daß sie nicht die ständige Aufmerksamkeit des Adressaten erfordern. So erreicht ein akustisches Signal z. B. den Autofahrer auch dann, wenn das Verkehrsgeschehen keinen Blick auf die Armaturen zuläßt. Sollen mehreren verschiedenen Meldefallursachen unterschiedliche Signale zugeordnet werden, so bieten sich modulierbare akustische Signalgeber an. In akustischen Alarmanlagen, die eine große Reichweite erfordern, können (Auto-) Hupen oder Lautsprecher mit größerer Schalleistung eingesetzt werden.

Schaltungen für Miniatursummer

Bei der Schaltungsentwicklung werden die gleichspannungsbetriebenen Miniatursummer wie ein gepolter Verbraucher behandelt, der sich mit einem mechanischen oder elektronischen Schalter (z. B. mit einem Transistor) ein- und ausschalten läßt. Soll der Summer als Last in den Stromkreis eines Thyristors aufgenommen werden, so ist zu beachten, daß er aufgrund seiner Arbeitsweise als Sperrschwinger ständig den (Halte-) Stromkreis des Thyristors unterbricht.

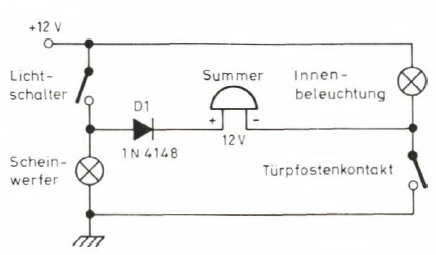

Die Bilder 1 bis 4 bringen einige typische Schaltungsbeispiele. Bild 1 zeigt eine einfache Schaltung für Automobile. Der Summer ertönt, wenn bei eingeschaltetem Scheinwerfer die Tür geöffnet wird; der Fahrer soll damit gemahnt werden, das Licht beim Verlassen des Fahrzeugs auszuschalten. Im Meldefall sind beide Schalter geschlossen, der Summer ertönt. Die Diode schützt das Bauelement gegen Verpolung, die dann eintritt, wenn beide Schalter geöffnet sind. Allerdings ist bei einigen Miniatursummern bereits ein Verpolschutz vorgesehen. Die Schaltung nach Bild 1 kann selbstverständlich nur dann eingesetzt werden, wenn die Lampenschaltung des Fahrzeugs der dargestellten Konfiguration entspricht.

Bild 1. Einfache Meldeschaltung ‘Scheinwerfer noch eingeschaltet’ mit Miniatursummer.

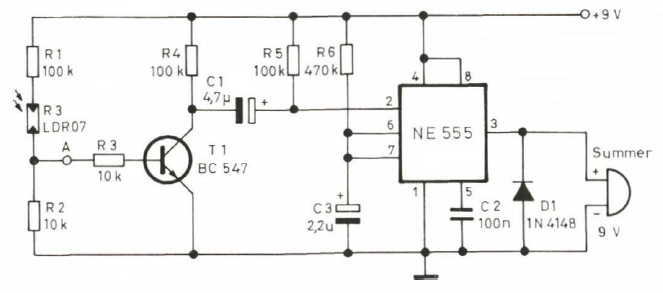

In Bild 2 wird der Summer vom Ausgang eines Timer-ICs vom Typ 555 gesteuert. Die Diode schützt den Timer-Ausgang gegen Spannungsspitzen, die beim Ausschalten des Summerstromkreises entstehen. Der Timer ist als Monoflop geschaltet und aktiviert den Summer für die Zeitdauer von einigen Sekunden; die Zeitkonstante ist von den Werten von R6 und C3 abhängig. Zum Triggern des Timers wird eine negative Impulsflanke benötigt, die am Kollektor von Transistor T1 entsteht, wenn dieser in den Leitzustand übergeht. Der Transistor kann an Punkt A gesteuert werden. Das Bild zeigt als Beispiel einen aus zwei Widerständen und einem lichtempfindlichen Widerstand (LDR) bestehenden Spannungsteiler; das akustische Meldesignal ertönt bei Lichteinfall.

Bild 2. Zeitlich begrenzte Meldung mit Timerbaustein.

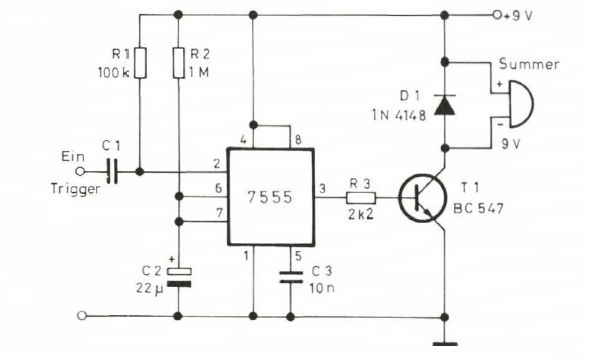

Bild 3 zeigt eine Schaltung mit dem Timer-IC 7555, dies ist die CMOS- Ausführung des ICs 555 aus Bild 2. Der Miniatursummer wird hier über den Transistor T1 aktiviert. Die Steuerung des wiederum als Monoflop geschalteten Timers erfolgt analog zu Bild 2. Mit den für R2 und C2 angegebenen Werten beträgt die Einschaltzeit des Alarmsignals ca. 20 s.

Bild 3. Timerschaltung mit dem CMOS-IC 7555 und einem Transistor als Treiber für den Miniatursummer.

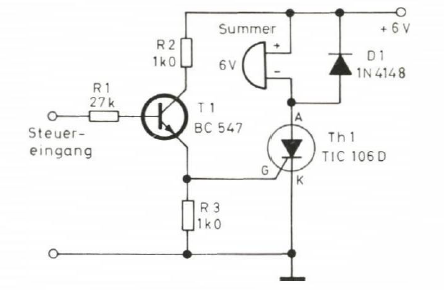

In Bild 4 ist eine Überwachungsschaltung angegeben, in der ein Thyristor den Miniatursummer schaltet. Anstelle des Summers eignet sich auch eine Klingel. Über Widerstand R1 wird der Transistor T1 in den Leitzustand gesteuert; am Emitter von T1 entsteht der Zündimpuls für den Thyristor. Analog zu Bild 2 kann eingangsseitig ein Spannungsteiler vorgesehen werden, der einen veränderlichen Widerstand als Sensor für Licht, Temperatur, Feuchtigkeit usw. enthält.

Bild 4. Thyristorschaltung für einen Miniatursummer.

Piezoschallgeber

Piezoschallgeber benötigen nur eine geringe Steuerleistung und können z. B. direkt von CMOS-Bausteinen angetrieben werden. Wenn die Piezoscheibe über einen Rückkopplungsbelag verfügt, vereinfacht sich die Erzeugung der Steuerwechselspannung, da das Element in die Generatorschaltung einbezogen werden kann.

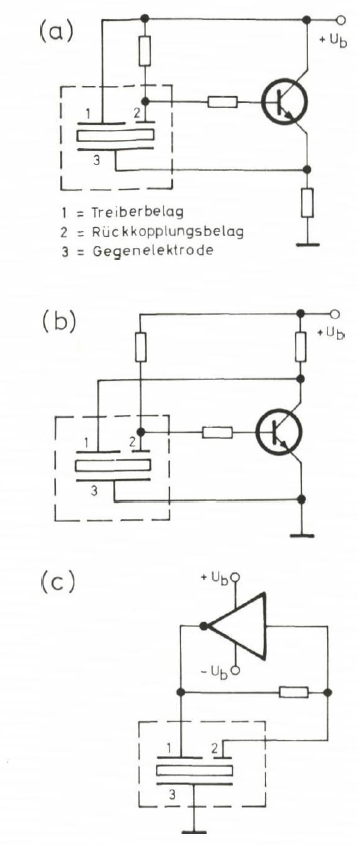

Bild 5 zeigt die wichtigsten Schaltungsvarianten. Zum Aufbau genügen drei Widerstände und ein Transistor als aktives Element, wie aus den Bildern 5a und 5b hervorgeht. Eine weitere Vereinfachung ergibt sich nach Bild 5c, wenn ein invertierendes Gatter oder ein Operationsverstärker zur Verfügung steht. Die Schaltungen 5b und 5c bieten für den praktischen Aufbau den Vorzug, daß die Gegenelektrode der Scheibe an Masse liegt. Zur Arbeitsweise: Nach einer ersten Anregung der mechanischen Schwingung beim Einschalten des Generators entsteht am Rückkopplungsbelag, der über einen Widerstand auf Potential liegt, eine Wechselspannung, die nach Verstärkung und Invertierung durch das aktive Element (z. B. Transistor) phasenrichtig auf den Arbeitsbelag zurückgeführt wird. Die Phasenbeziehung zwischen Arbeitsund Rückkopplungsbelag sowie andere konstruktionsbedingte Eigenschaften des Piezoelementes sorgen für sicheres Anschwingen und hohe Schwingsicherheit, so daß die Dimensionierung der Generatorschaltung nicht kritisch ist. Außerdem ist eine große Lautstärke dadurch gewährleistet, daß das Element selbsttätig auf seiner Resonanzfrequenz schwingt.

Bild 5. Prinzipschaltungen für Piezoschallwandler mit Rückkopplungsbelag.

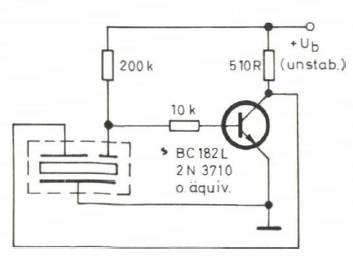

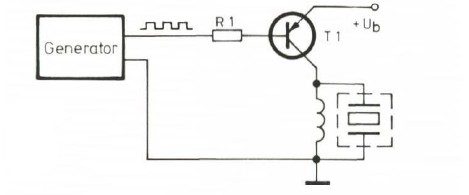

Bild 6 zeigt das Beispiel einer Generatorschaltung, die mit einem Transistor arbeitet.

Bild 6. Generatorschaltung für Piezowandler mit Rückkopplungsbelag.

Schmalbandige Piezoschallgeber

Die meisten Piezoschallwandler weisen eine deutlich hörbare Resonanzstelle auf; bei dieser Frequenz sollten diese schmalbandigen Ausführungen betrieben werden, um eine möglichst große Lautstärke zu erzielen. Die Wirkung des akustischen Signals läßt sich durch regelmäßige Unterbrechung des Tons in kurzen Zeitabständen noch wesentlich steigern (Intervall- oder Pulstonbetrieb). Dieser Abschnitt bringt zahlreiche Schaltungsbeispiele.

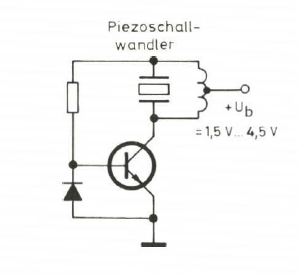

Wie Bild 7 zeigt, können auch die üblichen Piezoscheiben ohne Rückkopplungsbelag in die Generatorschaltung einbezogen werden. Im allgemeinen verwendet man jedoch Logikgatter zum Aufbau des Generators.

Bild 7. Einfacher Piezoschallwandler als Funktionselement in der Generatorschaltung.

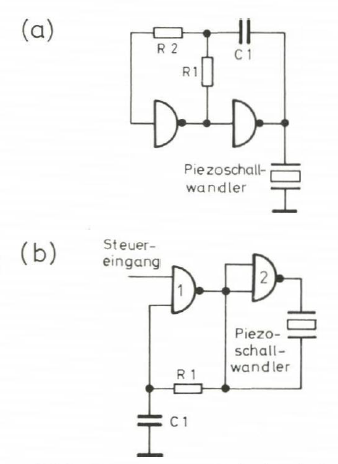

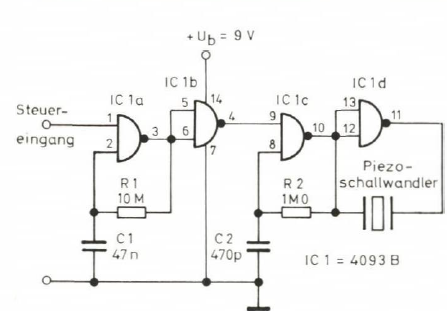

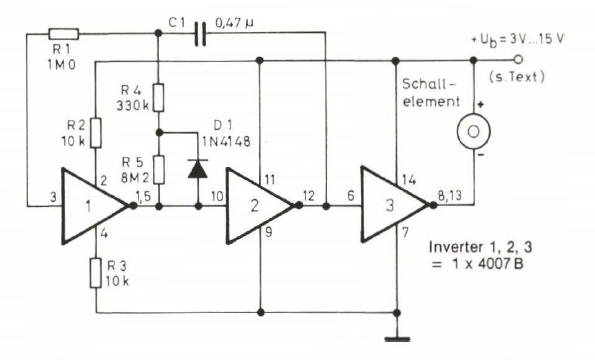

Bild 8 zeigt die beiden gebräuchlichsten Schaltungen. In dem mit Invertern aufgebauten Rechteckgenerator nach Bild 8a liegt der Piezoschallwandler zwi

sehen einem IC-Ausgang und Masse. Damit wird am Wandler eine Rechteckspannung etwa in Höhe der Speisespannung wirksam. In Bild 8b bildet Gatter 1 zusammen mit C1 und R1 den eigentlichen Generator, von dessen Ausgang ein als Inverter geschaltetes Gatter gesteuert wird. Der Piezowandler liegt zwischen Ein- und Ausgang des zweiten Inverters, so daß er komplementär betrieben wird, was sich wie eine Verdoppelung der Steuerspannung bzw. eine Vervierfachung der aufgenommenen Leistung auswirkt und damit zu höherer Lautstärke führt. In beiden Generatorschaltungen nach Bild 8 hängt die Frequenz von den Werten von C1 und R1 ab und muß auf die Resonanzfrequenz des Piezowandlers abgestimmt sein, wenn die größtmögliche Lautstärke erzielt werden soll.

Bild 8. Tongenerator-Prinzipschaltungen, in denen Logikgatter verwendet werden.

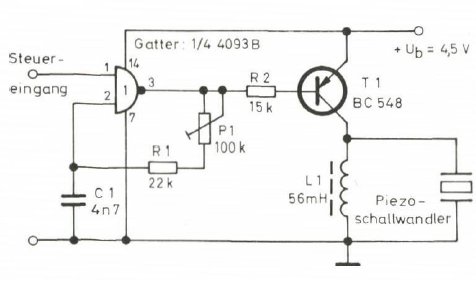

Eine Heraufsetzung der Lautstärke läßt sich auch mit einer Schaltung nach Bild 9 erzielen. Die Rechteckspannung aus dem Generator steuert den Transistor T1, in dessen Kollektorkreis der Piezowandler mit parallelgeschalteter Induktivität einen Resonanzkreis bildet. Bei Übereinstimmung von Steuer- und Schwingkreisfrequenz erhöht sich die wirksame Spannung am Schwingkreis und somit auch am Piezowandler durch Resonanzüberhöhung.

Bild 9. Resonanzüberhöhung bewirkt größere Lautstärke; der Wandler wird mit einer Spule zum Resonanzkreis ergänzt.

Auch mit dem Timer-IC 555 bzw. der CMOS-Ausführung 7555, in der Betriebsart als astabiler Multivibrator, läßt sich einfach und preiswert eine Generatorschaltung aufbauen, wie die weiteren Schaltungsbeispiele zeigen werden.

Selbstverständlich können auch Transistorschaltungen und Konfigurationen mit Operationsverstärkern zur Schwingungserzeugung herangezogen werden.

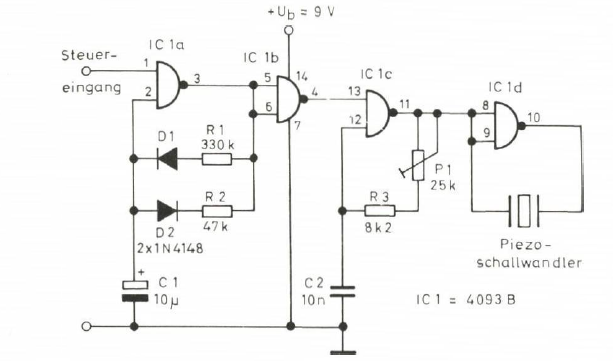

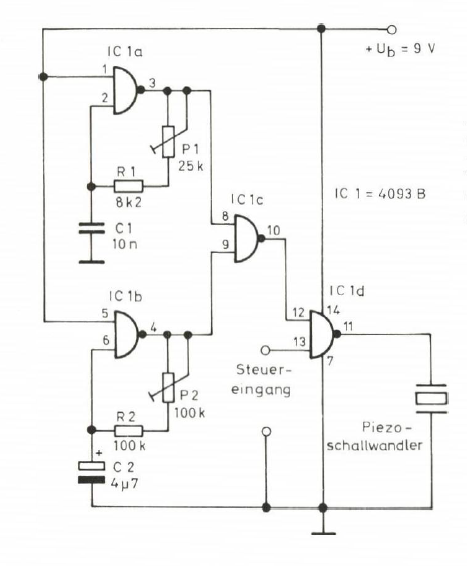

Die Bilder I0 bis 19 bringen Generatorschaltungen, die mit Logikbausteinen aufgebaut sind. Bei der Entwicklung digitaler Schaltungen bleiben am Ende oft mehrere Logikgatter unterschiedlicher Funktion und verteilt auf oft ebenso viele verschiedene ICs übrig; sie harren ihrer Verwendung. Diese Gatter, Inverter und Schmitt-Trigger lassen sich praktisch unabhängig von ihrer speziellen Funktion für den Aufbau von Soundgeneratoren zur Steuerung von Piezoschall- wandlern nutzen. Dies zeigen die folgenden Schaltungsbeispiele.

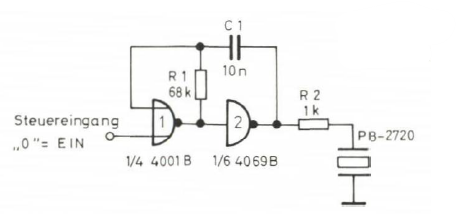

In Bild 10 ist ein Aufbau mit NOR-Gatter (1/4 4001B) und HEX-Inverter (1/6 4069B) angegeben. Über den unbeschalteten Gattereingang läßt sich der Generator starten und stoppen (log. ‘0’ = EIN, log. ’1’ = AUS). Die Generatorfrequenz ist mit den Werten von C1/R1 auf ca.4,6 kHz eingestellt; dies ist die Resonanzfrequenz des verbreiteten Piezoschallwandlers PB-2720 von Toko. Bei Verwendung anderer Typen ist dies zu berücksichtigen; eventuell kann man anstelle von R1 ein 100-k-Trimmpoti, oder, vorübergehend, ein 100-k-Potentiometer vorsehen, um damit den optimalen Widerstandswert einzustellen bzw. zu ermitteln. Der Widerstand R2 in Reihe zum Schallwandler setzt die Lautstärke etwas herab, er beeinflußt gleichzeitig den Klang, da er mit dem Wandler einen Tiefpaß bildet.

Bild 10. Start/Stopp-Generator, aufgebaut mit Logik-Bausteinen.

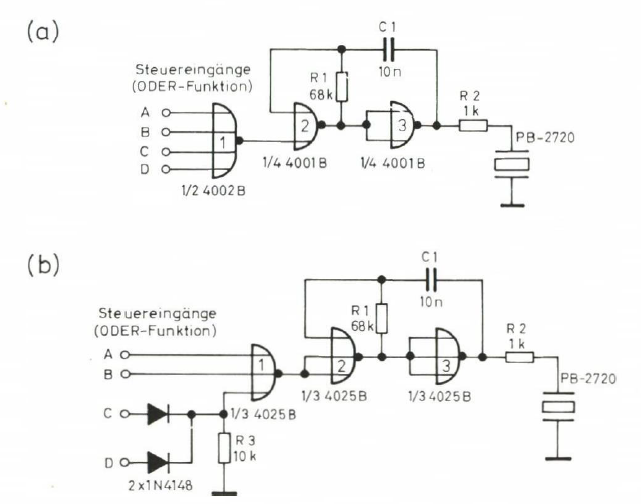

In Bild 11a enthält der Generator zwei Gatter aus dem Vierfach-NOR 4001B. Das NOR-Gatter 1/2 4002B gestattet es, den Generator von vier verschiedenen Überwachungs- oder Meldeeinheiten aus zu aktivieren.

Bild 11. Generatorvarianten mit Logikgattern und Eingangserweiterung.

Solche Einheiten müssen im Störfall ein Signal log. ‘1’ abgeben. Bild 11b zeigt einen Generator, der ebenfalls über vier Steuereingänge aktiviert werden kann, jedoch vollständig mit den im Dreifach-NOR-Baustein 4025 B enthaltenen Gattern aufgebaut ist.

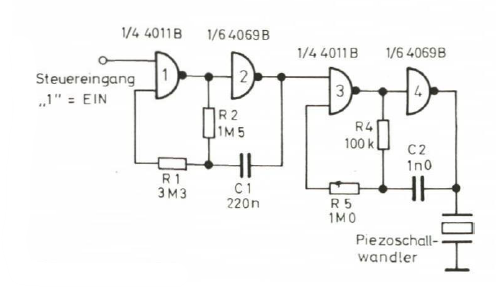

Die Schaltung nach Bild 12 enthält zwei Generatoren, die beide nach dem in Bild 8a angegebenen Prinzip arbeiten. Die Gatter 3 und 4 bilden den Tongenerator, dessen Frequenz bei 4 kHz liegt. Über den oberen Eingang des NAND-Gatters 3 wird der Tongenerator geschaltet. Dies geschieht hier mit dem vorderen, aus den Gattern 1 und 2 aufgebauten Generator, der auf ca. 1,3 Hz schwingt. Das Ergebnis ist ein 4-kHz-Intervall- oder Pulston, der in Abständen von knapp 0,8 s kurz hörbar wird.

Bild 12. Der Intervallgenerator unterbricht den Tongenerator in kurzen Zeitabständen. Über den Steuereingang wird die gesamte Tonerzeugung geschaltet.

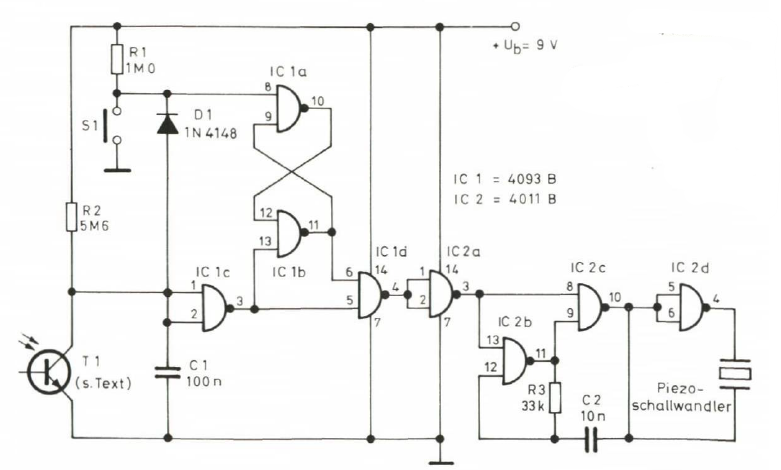

ln Bild 13 bilden die NAND-Gatter IC2b und IC2c den Soundgenerator. Gatter IC2d erzeugt das zum Generatorausgang invertierte Signal, so daß der Piezowandler komplementär betrieben wird. Die Steuerschaltung mit dem aus zwei Gattern des Schmitt-Trigger-ICs 4093B aufgebauten Flipflop IC1a/ IC1b und dem Foto-Transistor T1 gibt den Tongenerator frei, sobald Licht auf T1 fällt. Auf diese Weise kann z. B. das unbefugte Betreten von Räumen, das Öffnen von Schränken usw. gemeldet werden. Eine befugte Person kann jedoch durch gleichzeitiges Betätigen von Taster S1 den Alarm verhindern. Anstelle des BPX 25 kann auch ein ‘aufgesägter’ BC109 als Fototransistor dienen.

Bild 13. Meldeschaltung. die auf Licht reagiert.

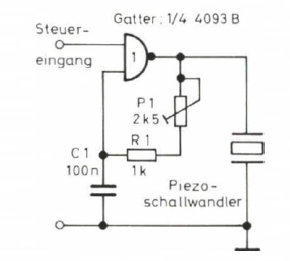

Bild 14 zeigt eine einfache Generatorschaltung nach dem in Bild 8b gezeigten Prinzip, der Piezowandler ist jedoch unmittelbar vom Ausgang des Gatters nach Masse geschaltet. Zur Einstellung der Generatorfrequenz auf die Resonanzstelle des Wandlers dient P1.

Bild 14. Typische Schaltung mit einem Schmitt-Trigger-NAND-Gatter im Generator.

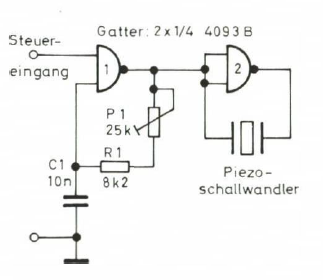

In Bild 15 folgt auf den Generatorausgang noch ein Inverter für Komplementärbetrieb des Wandlers.

Bild 15. Mit einem zusätzlichen Gatter für komplementären Betrieb des Wandlers erhöht sich die Lautstärke beträchtlich.

Soll dem Tongenerator ein Pulsoder Intervallgenerator vorgeschaltet werden, so bietet sich die Schaltung Bild 16 an.

Bild 16. Schaltung ähnlich Bild 15, jedoch mit Pulstongenerator.

Oft ist es wünschenswert, über einen deutlich asymmetrischen Intervallimpuls zu verfügen, der, bei gegebener Intervallfrequenz, den Tongenerator jeweils nur für eine sehr kurze Zeit einschaltet. In Bild 17 sind deshalb der Lade- und der Entladestromkreis des frequenzbestimmenden Ladekondensators C1 im Intervallgenerator getrennt ausgeführt, und zwar mittels der beiden gegensinnig gepolten Dioden D1, D2 und zwei verschieden bemessenen Widerständen. Wenn der Ladevorgang, der aufgrund des höherohmigen Widerstandes R1 langsam verläuft, beendet ist, geht der Ausgang von Gatter IC1a auf ‘0’, über Gatter IC1b wird der mit Gatter IC1c aufgebaute Tongenerator freigegeben. Nach einer kurzen, durch den niederohmigen Widerstand R2 bestimmten Zeit ist C1 schon soweit entladen, daß der Ausgang von Gatter a wieder auf ’1’ geht und über Gatter b den Tongenerator stoppt.

Bild 17. Mit wenig zusätzlichem Bauteileaufwand kann der Intervallimpuls unsymmetrisch eingestellt werden.

Bild 18 zeigt eine weitere Schaltungsmöglichkeit für einen gepulsten Tongenerator. Das von dem mit Gatter IC1a aufgebauten Tongenerator erzeugte Signal wird von Gatter IC1c nur dann weitergeleitet, wenn der untere, vom ‘langsamen’ Pulsgenerator gesteuerte Eingang dieses Gatters auf ’1’ liegt.

Bild 18. Ton- und Intervallgenerator werden hier mit dem Gatter IC1c zusammengeführt.

Soll der Piezowandler eine höhere Schalleistung abgeben, so ist es zweckmäßig, besonders bei niedrigen Speisespannungen, ihn mit einer Induktivität zu einem auf die Grundwelle der rechteckförmigen Steuerspannung abgestimmten Resonanzkreis zusammenzuschalten. Bild 19 zeigt ein Beispiel für den bereits erwähnten Piezoschallwandler von Toko. Der Wandler liegt mit einer Seite am Kollektor von T1; die andere Seite kann auch, abweichend von der Darstellung in Bild 19, mit dem Pluspol verbunden werden.

Bild 19. Schaltung mit Transistorstufe und einer Induktivität zur Resonanzüberhöhung.

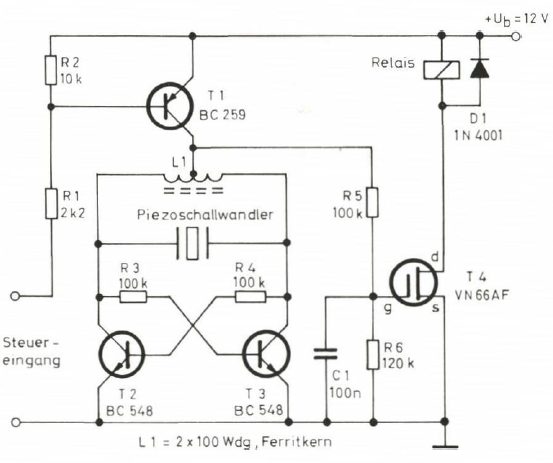

Die Bilder 20 und 21 zeigen weitere Beispiele für den Aufbau von Soundgenerator-Schaltungen. In Bild 20 wird der Piezowandler von dem aus T2, T3, R3, R4 und L1 gebildeten Generator angetrieben. Die Induktivität von L1 und die Eigenkapazität des Wandlers bestimmen die Frequenz. Mit einer Steuerspannung, die zwischen null Volt und +Ub minus 1 V liegen kann, wird der Generator aktiviert. Soll im Meldefall gleichzeitig ein Relais schalten, über dessen Kontaktsatz weitere elektrische oder elektronische ‘Maßnahmen ergriffen’ werden, so kann zu diesem Zweck die mit dem Feldeffekttransistor T4 sowie mit R5, R6, C1 und D1 aufgebaute Relaistreiberschaltung vorgesehen werden.

Bild 20. Die Spule L1 (mit Mittelanzapfung) bildet mit dem Wandler einen Schwingkreis. Rechts eine Relaisstufe mit FET-Treibertransistor.

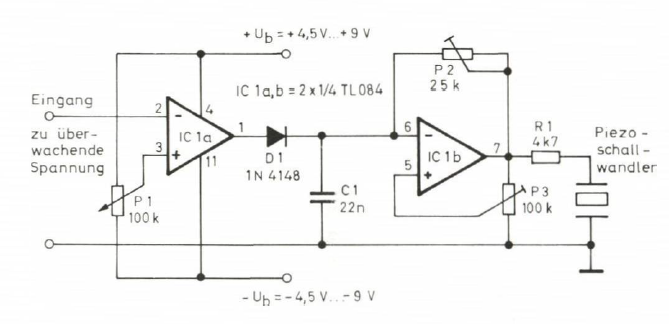

In Bild 21 ist der Operationsverstärker IClb als astabiler Multivibrator geschaltet; er erzeugt eine Rechteckspannung, die den Piezo- wandler unmittelbar treibt. P2 und P3 dienen zum Abgleich der Frequenz auf die Wandlerresonanz, P3 hat auch Einfluß auf die Lautstärke. Vor dem Generator liegt ein weiterer, als Komparator geschalteter OpAmp IC1a. Wenn die Spannung am invertierenden Eingang den mit P1 voreingestellten Betrag übersteigt, geht der Ausgang von IC1a auf (etwa) Massepotential; die Diode sperrt und der Generator kann schwingen. Soll der Meldefall bei Unterschreiten einer mit P1 voreingestellten Spannung eintreten, so ist die Beschaltung der beiden Eingänge von IC1a zu vertauschen.

Bild 21. Generatorschaltung mit Operationsverstärker und vorgeschaltetem Spannungskomparator.

Zum Aufbau eines Generators für Piezowandler kann auch das Timer-IC 555 bzw. 7555 (CMOS) verwendet werden, da sich dieser Baustein als astabiler Multivibrator betreiben läßt. Die Bilder 22 bis 25 bringen dazu einige Beispiele.

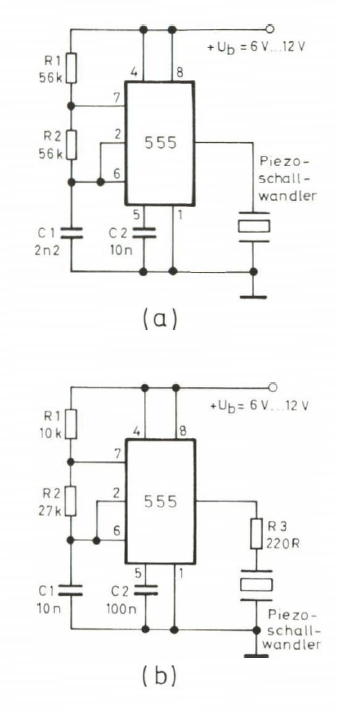

In Bild 22a erzeugt der 555 eine Rechteckspannung von etwa 4 kHz; der Piezowandler wird unmittelbar vom Ausgang des ICs gesteuert.

Bild 22b zeigt eine Schaltung, die bei anderer Dimensionierung der frequenzbestimmenden Bauelemente RI, R2 und C1 ebenfalls auf ca. 4 kHz schwingt. In Reihe zum Wandler liegt hier der Widerstand R3; wie bereits an anderer Stelle erwähnt, beeinflußt der Widerstand Lautstärke und Klang des Wandlers, außerdem begrenzt er den Spitzenstrom. Da der Widerstandswert nicht kritisch ist, kann per Experiment ein Wert bis zu einigen k-Ohm nach eigenem Ermessen gewählt werden. Beide Schaltungen in Bild 22 enthalten keinen Steuereingang, sondern werden durch Einschalten der Speisespannung in Betrieb gesetzt.

Bild 22. Standardschaltungen des Timers 555 als astabiler Multivibrator für die Steuerung eines Piezoschallwandlers.

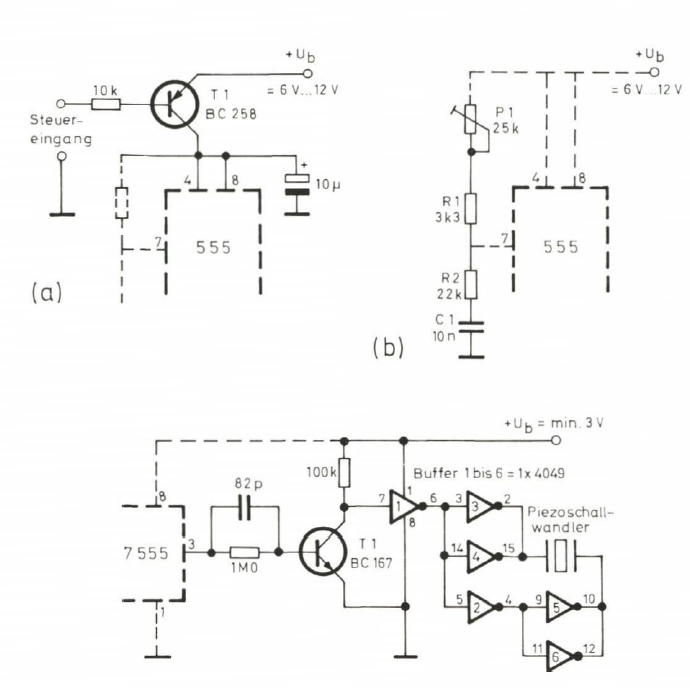

In Bild 23a verfügt die Generatorschaltung über einen Steuereingang; Transistor T1 schaltet bei einem ‘0’-Signal die Speisespannung auf den Generator und aktiviert damit die Schaltung. Unter ‘0’-Signal ist hier eine Spannung zu verstehen, die entweder tatsächlich null Volt beträgt oder um einige Volt unterhalb von +Ub liegt, so daß T1 sicher in die Sättigung gesteuert wird. Soll die Frequenz des astabilen Multivibrators auf die Resonanz des Wandlers eingestellt werden können, so bietet sich dazu die in Bild 23b angegebene Erweiterung mit dem Stellwiderstand P1 an. R1 verhindert, daß bei auf null Ohm eingestelltem P1 der Anschluß 7 des Timer-ICs unmittelbar an Plus liegt. In Bild 23c ist eine Art ‘Leistungsendstufe für Piezoschallgeber’ angegeben, die im Prinzip von jedem beliebigen Generator gesteuert werden kann. In Betracht kommt diese Schaltung zur Erhöhung der Schalleistung vor allem dann, wenn als Generator ein CMOS-Timer 7555 dient, der mit sehr niedriger Speisespannung betrieben werden soll. Der Eingang der Treiberstufe ist mit dem Timer ausgang Pin 3 verbunden. T1 erzeugt saubere Impulsflanken und verkürzt somit die Schaltzeiten; eine Maßnahme, die im Hinblick auf die Schwingneigung des invertierenden CMOS-Buffers 4049 erfolgt. Vom Ausgang des Buffers 1 wird der Wandler über zwei weitere, parallelgeschaltete Buffer gesteuert. Buffer 2 erzeugt das invertierte Signal für die komplementäre Betriebsweise des Wandlers.

Bild 23. Mögliche Ergänzungen für Steuerschaltungen mit Timer-IC 555.

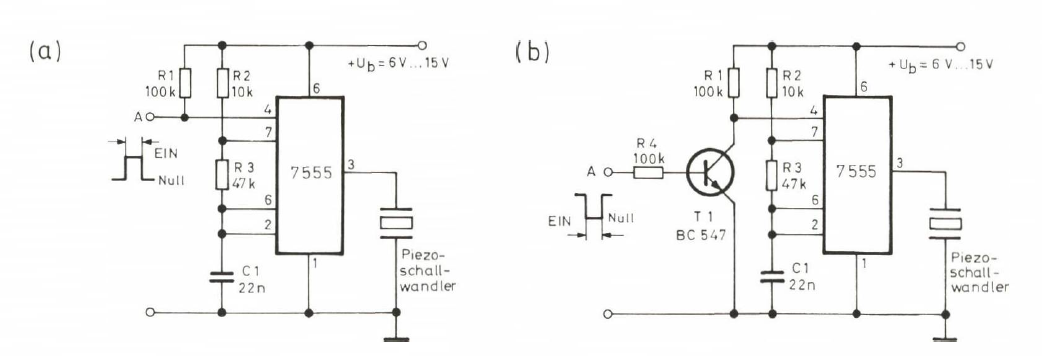

Über den Resetanschluß Pin 4 kann der astabil geschaltete Timerbaustein als Start/Stopp-Generator betrieben werden. Bild 24 zeigt eine Schaltung für den 7555. Der Generator schwingt, solange an Punkt A eine positive (a) oder eine negative (b) Spannung liegt. Die Schaltung eignet sich z. B. als akustische Rückmeldung für Tastaturen, die beim Betätigen keine oder eine nur schwach ausgeprägte taktile Rückmeldung geben.

Bild 24. Timer-IC 7555 als astabiler Multivibrator mit Steuereingang.

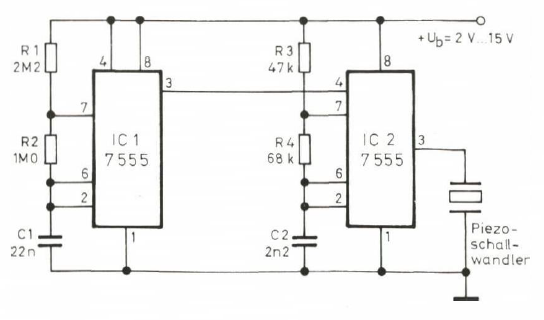

Wie auch mit Timerbausteinen ein gepulster (Intervall-) Tongenerator aufgebaut werden kann, geht aus Bild 25 hervor. IC2 ist der ‘schnelle’ Tongenerator, dessen Frequenz bei einigen kHz liegt. Über Pin 4 wird IC2 ein- und ausgeschaltet. Diese Funktion übernimmt hier IC1, die Schaltfrequenz liegt in der Größenordnung 1 Hz.

Bild 25. Pulstongenerator mit zwei Timer-Bausteinen 7555.

Zum Abschluß dieses Kapitels sei bemerkt, daß die hier besprochenen schmalbandigen Piezoschallwandler in einem weiten Frequenzbereich, also auch bei wechselnden Frequenzen, wie sie etwa ein spannungsgesteuerter Generator liefert, betrieben werden können, vor allem auch bei höheren Frequenzen bis zur Hörgrenze. Man muß dann jedoch eine stark variierende Lautstärke in Kauf nehmen, da die schmalbandigen Wandler neben einer deutlich hörbaren Resonanzstelle weitere, weniger ausgeprägte Resonanzen und ebenso störende Einbrüche im Frequenzgang aufweisen. Über breitbandige Wandler folgt ein eigener Abschnitt.

Piezoschall wandler mit integriertem Generator

Einige Hersteller bieten Piezoschallgeber an, die den Generator bereits enthalten. Solche Bauelemente werden mit einer Gleichspannung betrieben, verfügen oft über einen weiteren dritten Anschluß, z. B. für wahlweisen Dauer/Pulston-Betrieb und geben bei entsprechendem Design des eingebauten Generators modulierte Signale ab, etwa einen sich in der Frequenz verändernden Ton (Sirene). Da diese Bauelemente schaltungstechnisch wie andere, an Gleichspannung betriebene Elemente zu behandeln sind, also etwa wie ein Miniatursummer oder auch wie eine LED mit Vorwiderstand, können sie z. B. in Timerschaltungen gegen dort vorgesehene ‘Verbraucher’ wie Relais, Summer usw. ausgetauscht werden. Deshalb folgen hier nur einige wenige Schaltungsbeispiele, zumal diese Wandler nicht sehr verbreitet sind.

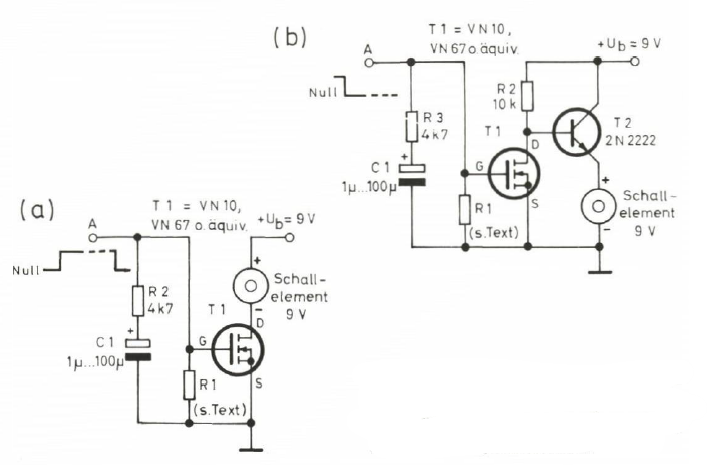

Bild 26 zeigt zwei Timerschaltungen mit einer Timer-Laufzeit, die bis zu 0,5 h und darüberhinaus betragen kann. Wird in Bild 26a eine positive Spannung an Punkt A gelegt, so lädt sich C1 auf, der MOSFET T1 schaltet nach wenigen Sekunden durch und das Meldesignal ertönt für eine Zeit, die mit dem für C1 gewählten Kapazitätswert zunimmt. Die Entladung erfolgt sehr langsam über T1, jedoch kann man sie genauer mit R1 festlegen, dessen Widerstandswert im Bereich einiger M-Ohm liegt. In Bild 26b hat der Steuereingang im Normalbetrieb positive Spannung; T1 leitet, während der den Wandler treibende T2 sperrt. Wird die Steuerleitung unterbrochen, so erfolgt die langsame Entladung von C1, bis T1 sperrt, T2 in den Leitzustand geht und damit den Wandler aktiviert (zeitverzögerte Meldung). Bei der Bemessung von C1 und R1 ist wie in Bild 26a zu verfahren. Besonders für Batteriebetrieb eignet sich die in Bild 27 angegebene Schaltung. Sie liefert beim Anlegen der Speisespannung alle vier Sekunden Tonimpulse mit einer Länge von ca. 0,2 s. Mit einer 9-V-Alkalibatterie wird eine Dauerbetriebszeit von einem Jahr erreicht.

Bild 26. `Selbstschwingender` Piezoschallgeber, also eine Ausführung mit eingebautem Generator, hier mit vorgeschaltetem Timer.

Bild 27. Pulstonbetrieb für einen Piezoschallgeber mit integriertem Generator.