OpAmps

Diese Ausgabe der Laborblätter beschreibt die grundlegenden Prinzipien und die Arbeitsweise der Operationsverstärker, die aus der heutigen Elektronik nicht mehr wegzudenken sind.

Ein normaler einfacher Operationsverstärker (Kurzbezeichnung: OP) besteht, grob gesagt, aus einem direkt gekoppelten Spannungsverstärker mit sehr hoher Verstärkung, der nur einen einzigen Ausgang, aber zwei Eingänge hat, nämlich einen invertierenden und einen nichtinvertierenden. Daher können Operationsverstärker als invertierende, nichtinvertierende und Differenzverstärker eingesetzt werden. Sie sind sehr vielseitig verwendbar und lassen sich mit entsprechend dimensionierten Gegenkopplungsnetzwerken als Gleich- oder Wechselspannungsverstärker, Filter, Oszillatoren, Pegelkonverter, Komparatoren usw. einsetzen.

Zur Zeit sind drei Standardtypen erhältlich. Der wichtigste Vertreter ist der konventionelle ‘Spannung- rein-Spannung-raus’-Typ (z. B. der 741 und 3140 usw.). Die beiden anderen Typen sind der ‘Norton- Stromdifferenz-Verstärker’ und der sogenannte ‘Transconductance-Operationsverstärker’ (engl. Operational Transconductance Amplifier oder abgekürzt OTA).

Aufbau und grundlegende Eigenschaften des Operationsverstärkers

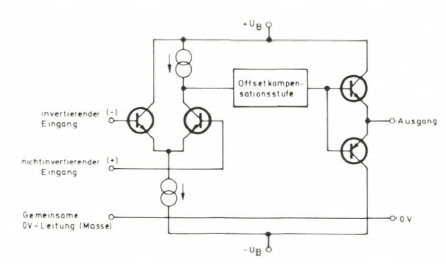

ln seiner einfachsten Form besteht der Operationsverstärker aus einem Differenzverstärker (bipolar oder FET), gefolgt von Offset-Kompensations- und Ausgangsstufen, wie in Bild 1 dargestellt. Sämtliche Bauelemente (Transistoren, Widerstände und Kondensatoren) sind auf einem einzigen Chip integriert. Der Differenzverstärker hat invertierende und nichtinvertierende Eingänge, Konstantstromspeisung der Eingangsstufen, somit einen hohen Eingangswiderstand und eine sehr hohe Gleichtaktunterdrückung. Die hochohmigen Kollektor- (oder Drain-) Arbeitswiderstände gewährleisten eine beachtliche Spannungsverstärkung (typisch etwa 100 dB).

Bild 1. Stark vereinfachte Schaltung eines Operationsverstärkers

Der Ausgang des Differenzverstärkers gelangt über ein Offset-Kompensationsnetzwerk an die Ausgangsstufe. Die Offsetkompensation bewirkt, daß am Ausgang des Operationsverstärkers null Volt liegt, wenn beide Eingänge ebenfalls an null Volt liegen. Als Ausgangsstufe dient ein Komplementär-Emitterfolger, der eine niedrige Ausgangsimpedanz bietet.

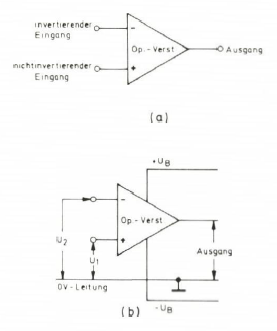

Operationsverstärker werden durch das in Bild 2a gezeigte Symbol dargestellt. Sie müssen im allgemeinen mit zwei Spannungen unterschiedlicher Polarität betrieben werden (siehe Bild 2b). Dies sind +Ub, -Ub und 0 Volt oder Masse, so daß der Ausgang des Operationsverstärkers positive als auch negative Spannungswerte annehmen kann und sich exakt auf Null setzen läßt, wenn die Differenzeingangsspannung Null ist.

Bild 2. Schaltsymbol (a) und Anschlüsse (b) eines OPs

Grundschaltungen

Wie bereits angedeutet, besteht der Operationsverstärker aus einem gleichspannungsgekoppelten Verstärker mit sehr hoher Verstärkung. Er weist eine hohe Eingangsimpedanz und eine niedrige Ausgangsimpedanz auf. Die Ausgangsspannung eines Operationsverstärkers ist der Differenz der Eingangsspannungen proportional und errechnet sich zu

Ua = V0 (U1 — U2),

wobei V0 die Leerlaufverstärkung ohne jegliche Gegenkopplung (typisch etwa 100 000 fach), U1 die Eingangsspannung am nichtinvertierenden und U2 die Eingangsspannung am invertierenden Eingang ist.

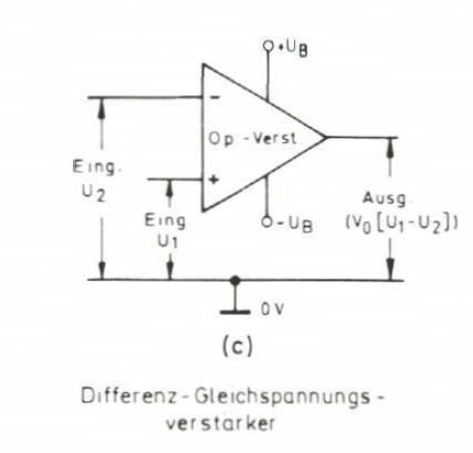

Daher kann man den Operationsverstärker als invertierenden Verstärker mit hoher Verstärkung einsetzen, wenn man den nichtinvertierenden Eingang an 0 V legt und das Signal in den invertierenden Eingang einspeist, wie es in Bild 3a dargestellt ist. Werden die Eingänge vertauscht (Bild 3b), arbeitet der Operationsverstärker als nichtinvertierender Verstärker. Liegen zwei unterschiedliche Signale an den Eingängen, ergibt sich ein Differenzverstärkerverhalten (Bild 3c). Es sei noch darauf hingewiesen, daß bei der Einspeisung identischer Signale in beide Eingänge die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers im Idealfall Null ist.

Bild 3. Einsatz des OPs als Linearverstärker mit voller Leerlaufverstärkung. (a) Invertierender Verstärker, (b) Nichtinvertierender Verstärker, (c) Differenzverstärker.

Die Verstärkungsfaktoren der Schaltungen nach Bild 3 hängen von der Leerlaufverstärkung des jeweiligen Operationsverstärkers ab und können je nach Exemplar erheblich unterschiedlich sein. Daher sind Operationsverstärker mit voller Leerlaufverstärkung als Linearverstärker eigentlich unbrauchbar.

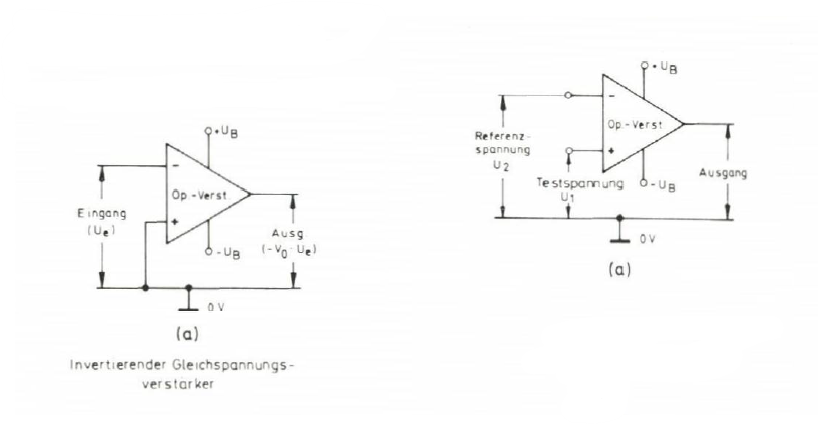

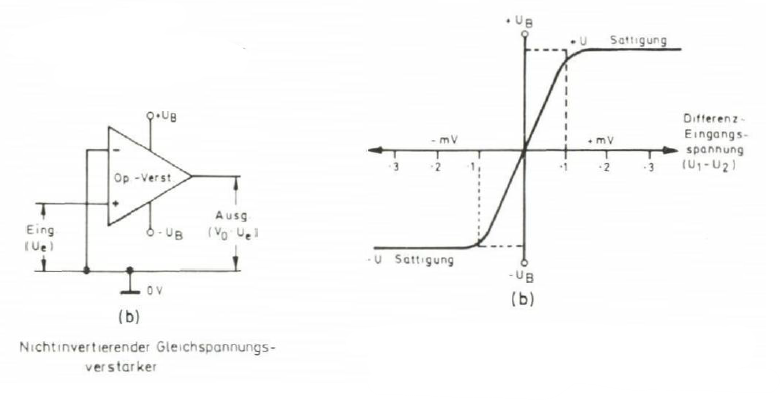

Es gibt jedoch eine Anwendung, wobei die Leerlaufverstärkung ausgenutzt wird. Diese spezielle Schaltung ist als Differenz-Spannungskomparator bekannt (siehe Bild 4a). Hier liegen eine konstante Referenzspannung am invertierenden Eingang und eine variable Test oder Prüfspannung am nichtinvertierenden Eingang. Wegen der sehr hohen Leerlaufverstärkung wird der Ausgang in die positive Sättigung (knapp unter +UB) getrieben, wenn die Testspannung die Referenzspannung um mehr als einige hundert Mikrovolt überschreitet. Läuft die Testspannung mehr als einige hundert Mikrovolt unter die Referenzspannung, springt der Ausgang auf die negative Sättigungsspannung (knapp über -UB).

Bild 4. Schaltung (a) und Übertragungskennlinie

Bild 4b zeigt die Übertragungskennlinie dieser Schaltung. Man darf nicht vergessen, daß die Höhe der Differenzeingangsspannung die Höhe der Ausgangsspannung bestimmt und daß die Absolutwerte der beiden Eingangsspannungen von untergeordneter Bedeutung sind. Angenommen, die Referenzspannung beträgt exakt 2,0V und 200 µV Differenzspannung reichen aus, um den Operationsverstärker in die Sättigung zu treiben, so beträgt die prozentuale Änderung, bezogen auf die Referenzspannung, nur 0,01%. Die Schaltung eignet sich deshalb als Präzisions-Spannungskomparator oder Balance-Detektor.

Bild 4. Schaltung (b) eines einfachen Komparators

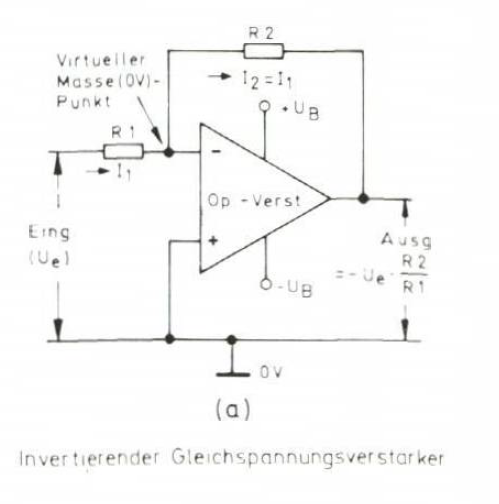

Die beste Methode, einen Operationsverstärker als Linearverstärker zu betreiben, besteht in der Beschaltung mit Gegenkopplungswiderständen (engl. Closed Loop), wobei die Rückkopplung vom Ausgang auf den invertierenden Eingang erfolgt (siehe Bild 5). Mit dieser Schaltungstechnik ist man in der Lage, die Gesamtverstärkung jeder Schaltung über die Werte der Rückkopplungsbauelemente exakt zu definieren. Dadurch treten die Eigenschaften des Operationsverstärkers kaum noch in Erscheinung, vorausgesetzt, die Leerlaufverstärkung V0 des Operationsverstärkers ist groß gegenüber der Verstärkung A mit Gegenkopplung.

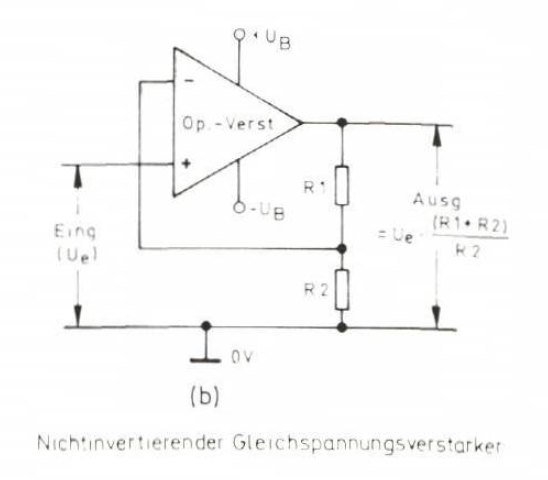

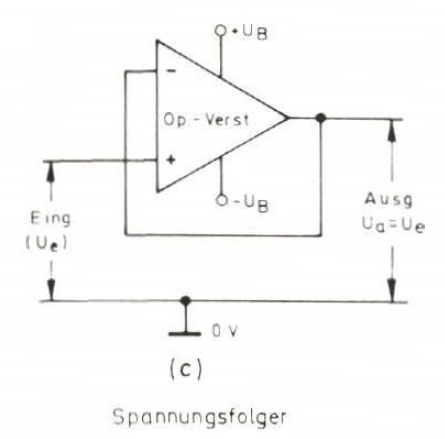

Bild 5. Linearverstärker mit Gegenkopplung. (a) Invertierender Verstärker, (b) Nichtinvertierender Verstärker, (c) Spannungsfolger.

Bild 5a zeigt, wie die Beschaltung für einen Gleichspannungsverstärker mit definierter fester Verstärkung erfolgen muß. Hier wird die Gesamtverstärkung der Schaltung durch das Verhältnis der Widerstände RI und R2 bestimmt und entspricht V = R2/R1. Der Eingangswiderstand der Schaltung entspricht R1, so daß die Schaltung auf sehr einfache Art so dimensioniert werden kann, daß man nahezu beliebige Verstärkungsfaktoren und Eingangswiderstände bekommt.

In der Schaltung nach Bild 5a ist zu beachten, daß die Widerstände R1 und R2 nur die Verstärkung bestimmen. Sie haben keinen Einfluß auf die Eigenschaften des gerade eingesetzten Operationsverstärkers. So hat der invertierende Eingang immer noch eine sehr hohe Eingangsimpedanz, und der Eingangsstrom ist extrem gering. Daraus läßt sich ableiten, daß eigentlich der durch R1 fließende Strom auch durch R2 fließt, und die Ströme L und h können als gleich groß angesehen werden, wie in Bild 5a angedeutet. Vom invertierenden Eingang aus betrachtet, hat R2 scheinbar den Wert R2/V, und der Verbindungspunkt R1-R2 erscheint als ein sehr niederohmiger ‘virtueller Massepunkt’.

In Bild 5b ist die Schaltung eines nichtinvertierenden Verstärkers mit fest eingestellter Verstärkung vorgestellt. Die Spannungsverstärkung beträgt V = (R1 + R2)/R2, und der Eingangswiderstand entspricht ungefähr Ze (V0/V), wobei Ze die Eingangsimpedanz des Operationsverstärkers bei Leerlaufverstärkung ist. Die Schaltung eignet sich als hochgenauer Spannungsfolger, wenn sie als nichtinvertierender Verstärker mit Verstärkungsfaktor 1 ausgelegt wird (siehe Bild 5c). Hier ist der Ausgang direkt auf den invertierenden Eingang geführt. Dadurch sind Ein- und Ausgangsspannung identisch, aber der Eingangswiderstand der Schaltung ist sehr hoch und entspricht etwa Ze • V0.

Die Operationsverstärkergrundschaltungen der Bilder 5 a bis 5 c zeigen reine Gleichspannungsverstärker, die sich jedoch recht einfach in Wechselspannungsverstärker umwandeln lassen. Außerdem eignen sich Operationsverstärker nicht nur für simple Linearverstärker. OPs lassen sich ebensogut für Präzisionsphasenteiler, Addierer oder Subtrahierer, Präzisionseinweg oder Vollweggleichrichter, Oszillatoren oder Multivibratoren, aktive Filter, frequenzselektive Verstärker und vieles andere mehr vorteilhaft einsetzen. Zunächst sollen jedoch erst einmal die wichtigsten Parameter des Operationsverstärkers vorgestellt und diskutiert werden.

Kenngrößen von Operationsverstärkern

Ideal wäre ein Operationsverstärker mit unendlich hoher Eingangsimpedanz, unendlich hoher Verstärkung und Bandbreite, einer Ausgangsimpedanz von null Ohm und exakter Abbildung des Eingangssignals auf den Ausgang ohne jegliche zusätzlichen Verzerrungen. Reale Operationsverstärker sind von diesem Ideal weit entfernt. Die diversen Kenngrößen der Operationsverstärker können den Datenblättern entnommen werden und sind ein Maß für die ‘Güte’ eines bestimmten OPs. Die wichtigsten Kenngrößen sind im folgenden aufgezeigt.

Leerlaufverstärkungsfaktor V0: Dies ist der Spannungsverstärkungsfaktor bei niedrigen Frequenzen zwischen Eingang und Ausgang des Operationsverstärkers. Diesen Faktor kann man direkt als Zahl oder auch in dB angeben. Typische Werte sind 100000 oder 100dB.

Eingangsimpedanz Ze: Das ist die ohmsche Eingangsimpedanz bei Leerlauf, wenn man direkt in die Eingänge ‘hineinsieht’. Typisohe Werte sind 1 MΩ für Operationsverstärker mit Eingangsstufen aus Bipolartransistoren und etwa 109 MΩ für Operationsverstärker mit FET-Eingängen.

Ausgangsimpedanz Za: Damit bezeichnet man die ohmsche Ausgangsimpedanz des Operationsverstärkers bei Leerlauf. Typische Werte für die meisten Operationsverstärker sind einige hundert Ohm.

Eingangsruhestrom Ib: Die Eingänge aller Operationsverstärker nehmen geringe Ströme auf oder geben geringe Ströme ab, wenn ihre Eingangsstufen für Linearbetrieb eingestellt sind. Die Größe dieses Stromes liegt bei Bipolartransistor- Operationsverstärkern bei Bruchteilen eines Mikroamperes und bei FET-Typen in der Gegend von einigen Picoampere.

Speisespannungsbereich Us: Operationsverstärker werden normalerweise mit zwei Spannungen unterschiedlicher Polarität gespeist (+ Ub und -Ub), die innerhalb bestimmter Maximal- und Minimalwerte liegen müssen. Sind die Spannungen zu hoch, kann der Operationsverstärker beschädigt werden, sind sie zu niedrig, funktioniert der OP nicht richtig. Typische Grenzwerte sind ±3V bis ±15V.

Eingangsspannungsbereich Ue: Die meisten Operationsverstärker arbeiten nur dann richtig, wenn ihre Eingangsspannungen geringer als die Betriebsspannungen sind. Uemax ist normalerweise 1 bis 2 V kleiner als Us.

Differenzeingangsoffsetspannung Ue0: Beim idealen Operationsverstärker würde exakte Proportionalität zwischen Ein- und Ausgangssignal herrschen, und der Ausgang hätte den Wert Null, wenn beide Eingänge an null Volt lägen. In Wirklichkeit erscheinen kleine Unsymmetrien innerhalb des Operationsverstärkers so an seinem Ausgang, als lägen geringe Offsetspannungen an seinen Eingängen. Üblicherweise liegt die Differenz- Eingangsoffsetspannung in der Größenordnung von einigen Millivolt. Wenn diese Spannung aber mit der von der Schaltung vorgegebenen Verstärkung verstärkt wird, kann sie groß genug sein, daß bei 0 V Eingangsspannung die Ausgangsspannung merklich von 0 V abweicht. Deshalb besteht bei den meisten Operationsverstärkern die Möglichkeit, diese Offsetspannung von außen zu kompensieren.

Gleichtaktunterdrückungsverhältnis CMRR: (engl. CMRR = Common Mode Rejection Ratio). Der ideale Operationsverstärker liefert eine Ausgangsspannung, die der Differenzspannung zwischen seinen beiden Eingängen proportional ist. Die Ausgangsspannung sollte Null sein, wenn an beiden Eingängen gleichzeitig die gleichen Signale liegen (common mode). In der Praxis kompensieren sich die beiden Eingangssignale nicht vollständig und erzeugen ein kleines Ausgangssignal. Die Fähigkeit des Operationsverstärkers, diese Gleichtaktsignale zu unterdrücken, wird als Gleichtaktunterdrückungsverhältnis bezeichnet. Gemeint ist die Verstärkung des Operationsverstärkers bei Differenzeingangssignalen, bezogen auf die Verstärkung bei Gleichtakteingangssignalen. CMRR-Werte von 90 dB sind für moderne Operationsverstärker typisch.

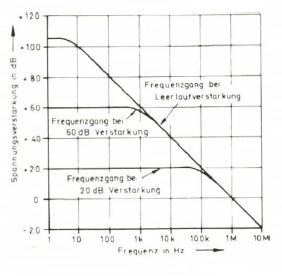

Transitfrequenz ft: Bei niedrigen Frequenzen beträgt die Leerlaufverstärkung etwa 100 dB. Im Interesse der Stabilität richtet man es so ein, daß der Frequenzgang bei Leerlauf mit steigender Frequenz abfällt. Bei der Transitfrequenz ft hat die zugehörige Verstärkung den Wert 1. Üblich ist ein Verstärkungsabfall von 6 dB/Oktave oder 20 dB/Dekade. Bild 6 zeigt den typischen Frequenzgang des 741, dessen Transitfrequenz bei 1 MHz liegt und dessen Leerlaufverstärkung bei niedrigen Frequenzen etwa 100 dB beträgt.

Bild 6. Typischer Frequenzgang des Operationsverstärkers 741

Bemerkenswert ist, daß die Bandbreite eines gegengekoppelten Operationsverstärkers vom eingestellten Verstärkungsfaktor abhängt. Angenommen, die Verstärkung sei auf 60 dB eingestellt, dann kann man aus dem Diagramm nach Bild 6 ablesen, daß die Bandbreite gerade 1 kHz beträgt. Bei 20 dB Verstärkung vergrößert sich die Bandbreite auf 100 kHz. Die Transitfrequenz bildet auch die Grundlage des sogenannten Verstärkungsbandbreiteprodukts.

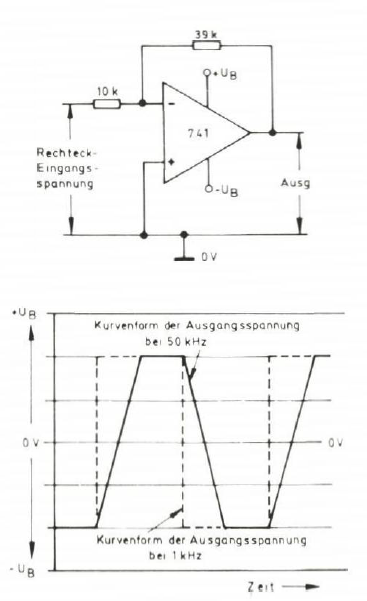

Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung: (engl. Slew Rate). Genauso wie Operationsverstärker Einschränkungen bezüglich der Bandbreite unterliegen, tritt ein weiteres Phänomen auf, das als Anstiegsgeschwindigkeit bezeichnet wird. Die Ausgangsspannungsänderung folgt nicht unmittelbar der Eingangsspannungsänderung, sondern mit einer gewissen Verzögerung.

Bild 7 zeigt diesen Effekt anhand eines eingespefsten Rechtecksignals. Normalerweise wird die Anstiegsgeschwindigkeit in Volt pro Mikrosekunde (V/µs) angegeben. Werte im Bereich 1 V/µs bis 10V/µs sind für die Standardoperationsverstärker üblich. Eine Folge der Anstiegszeitbegrenzung ist, daß für kleine Signale eine höhere Bandbreite zur Verfügung steht als für große.

Bild 7. Einfluß der Anstiegszeit auf die Ausgangsspannung eines Operationsverstärkers bei rechteck förmiger Eingangsspannung

Praktische Anwendungen des Operationsverstärkers

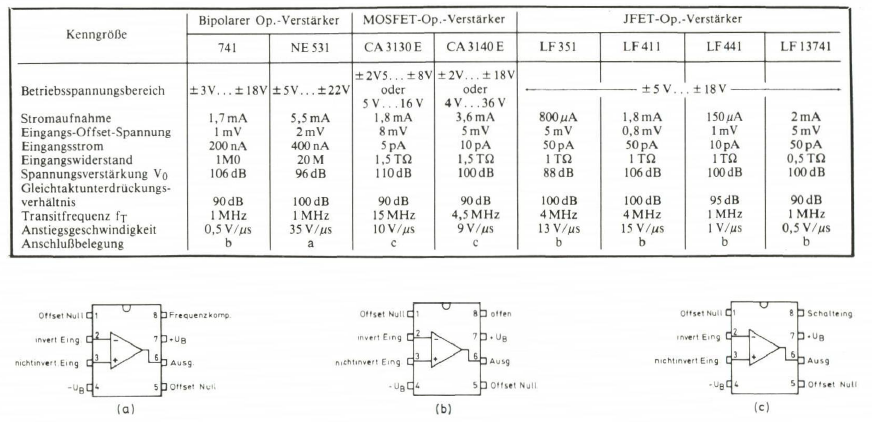

Operationsverstärker sind als ICs in einer beachtlichen Typenvielfalt (bipolar, FET, MOSFET, JFET, usw.) und auch in unterschiedlichen Gehäusen (Kunststoff-DIL, Metallgehäuse TO 5 usw.) erhältlich. Einige Typen beinhalten sogar zwei oder vier identische Operationsverstärker mit gemeinsamen Spannungsversorgungsanschlüssen (z. B. 747, TL072, TL 074 und ähnliche). In Bild 8 sind die charakteristischen Eigenschaften und Anschlußbelegungen der acht gebräuchlichsten Einzeloperationsverstärker mit achtbeinigem Dual-In-Line-Gehäuse dargestellt.

Bild 8. Kenngrößen und Anschlüsse von 8 Standardoperationsverstärkern

Der 741 und der NE 531 sind Bipolartypen. Der 741 eignet sich für ‘Feld, Wald- und Wiesenanwendungen’, ist also sehr vielseitig verwendbar. Er besitzt interne Frequenzkompensation und Überlastschutz an Ein- und Ausgängen. Der NE 531 ist qualitativ hochwertiger als der 741 und hat eine ziemlich hohe Anstiegsgeschwindigkeit. Um die erforderliche Stabilität zu erreichen, muß zwischen die Anschlüsse 6 und 8 ein 100pF-Kondensator geschaltet werden (Externe Frequenzkompensation). Benötigt man hohe Bandbreite bei hoher Verstärkung, kann man den Kondensator auf1,8 pF verkleinern.

Die Typen CA 3130 und CA 3140 sind Operationsverstärker mit MOSFET-Eingangsstufen und können mit symmetrischen Betriebsspannungen oder auch mit nur einer Betriebsspannung arbeiten. Die maximale negative Eingangsspannung darf so groß wie die negative Betriebsspannung sein. Die Eingangsimpedanz liegt bei 1,5 • 10 6 MΩ. Außerdem haben sie schaltbare Ausgänge. Der CA 3130 verfügt über eine CMOS-Ausgangsstufe. Zwischen die Anschlüsse 1 und 8 kann man zur Frequenzkompensation einen 47 pF-Kondensator legen. Der CA 3140 hat eine bipolare Ausgangsstufe und ist wie der 741 intern kompensiert.

Die Typen LF351, LF411, LF441 und 13741 sind JFET-Operationsverstärker mit sehr hohen Eingangsimpedanzen. LF351 und LF411 sind qualitativ hochwertige Typen, LF441 und 13741 sind Standardtypen, die direkt anstatt des 741 verwendet werden können. Interessant hierbei ist, daß der Ruhestrom des LF441 weniger als ein Zehntel des Ruhestromes des 741 beträgt.

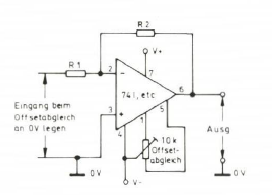

Offsetabgleich

Sämtliche angegebenen Operationsverstärker verfügen über Offsetkompensationsmöglichkeiten, damit bei 0 V Eingangsspannung die Ausgangsspannung ebenfalls 0V beträgt, ln den meisten Fällen muß ein 10 kΩ-Potentiometer zwischen die Anschlüsse 1 und 5 geschaltet werden, dessen Schleifer entweder direkt oder über einen 4,7kΩ-Widerstand mit der negativen Betriebsspannung (Anschluß 4) verbunden wird. Bild 9 zeigt nähere Einzelheiten. Beim CA 3130 ist ein 100 kΩ-Poti einzusetzen.

Bild 9. Prinzip des Offsetabgleichs

Anwendungsbeispiele

Die Schaltungen der Bilder 10 bis 23 vermitteln einen kleinen Einblick in die Einsatzmöglichkeiten der Operationsverstärker. Bei den meisten Schaltungen wurden die Betriebsspannungsleitungen weggelassen, um eine klarere Darstellung der eigentlichen Schaltung zu erhalten.

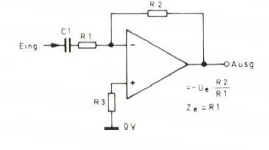

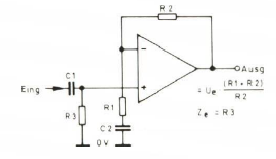

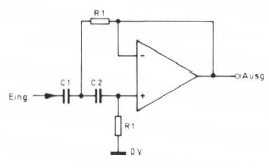

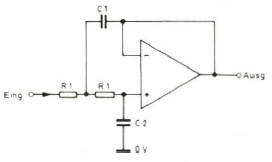

Die Bilder 10 und 11 vermitteln den Einsatz des OP als nichtinvertierenden Wechselspannungsverstärker mit fest eingestellter Verstärkung. In beiden Fällen ist der Verstärkungsfaktor durch die Bauelemente eindeutig definiert.

Bild 10. Invertierender Wechselspannungsverstärker

Bild 11. Nichtinvertierender Wechselspannungsverstärker

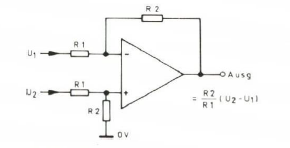

Bild 12 zeigt einen Differenzverstärker, dessen Verstärkungsfaktor durch das Verhältnis der Widerstände R1 und R2 festgelegt ist (V = R2/R1). Haben R1 und R2 gleiche Werte, arbeitet die Schaltung als analoger Subtrahierer.

Bild 12. Differenzverstärker

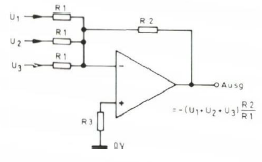

ln Bild 13 ist die Schaltung eines addierenden invertierenden Verstärkers angegeben, der sich als ‘Mischer’ für Niederfrequenzsignale eignet. Sind R1 und R2 gleich groß, entspricht das invertierte Ausgangssignal der Summe der Eingangssignale.

Bild 13. Invertierender Summierverstärker (Addierer)

Mit Operationsverstärkern lassen sich auch sehr gute aktive Filter realisieren, wenn man entsprechende Filternetzwerke in den Rückkopplungspfad schaltet. Die Schaltungen der Bilder 14 und 15 vermitteln die Grundschaltungen eines Hochpaß- bzw. Tiefpaßfilters zweiter Ordnung. Die Steilheit der Filterflanke beträgt 12 dB/Oktave.

Bild 14. Aktives Hochpaßfilter 2. Ordnung

Bild 15. Aktives Tiefpaßfilter 2. Ordnung

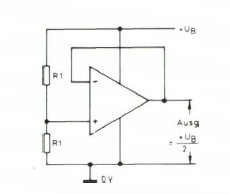

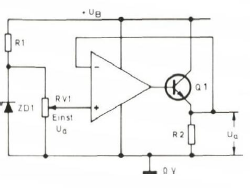

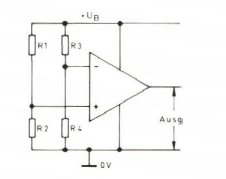

ln den Bildern 16 und 17 sind einige Anwendungen für den Spannungsfolger aufgezeigt. Die Schaltung nach Bild 16 arbeitet als Spannungsteiler, der die Betriebsspannung im Verhältnis 1:1 teilt und somit einen künstlichen Nullpunkt für die symmetrische Speisung von Operationsverstärkern aus einer einzigen Spannung erzeugt. Die Schaltung nach Bild 17 stellt eine verstellbare Referenzspannungsquelle dar, deren Ausgangsstrom durch einen nachgeschalteten Emitterfolger gesteigert wurde, so daß die Schaltung als einstellbare Spannungsquelle verwendet werden kann.

Bild 16. Spannungsteiler

Bild 17. Einstellbare Spannungsversorgung

In Bild 18 ist die Prinzipschaltung eines Nulldetektors zum Abgleichen von Brückenschaltungen dargestellt, bei der die Ausgangsspannung positiv wird, wenn die Spannung am invertierenden Eingang kleiner als die am nichtinvertierenden Eingang ist. Ersetzt man einen der Brückenwiderstände durch einen Fotowiderstand oder einen temperaturabhängigen Widerstand, eignet sich die Schaltung recht gut als optischer oder temperaturabhängiger elektronischer Schalter.

Bild 18. Brückengleichdetektor

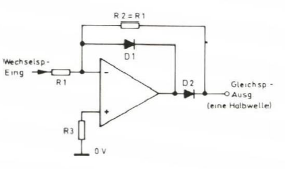

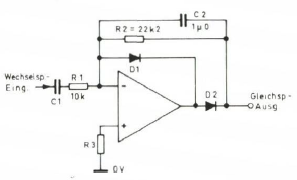

Die Bilder 19 und 20 zeigen Präzisionseinweggleichrichter und Wechselspannungs/Gleichspannungswandler. Diese Schaltungen lassen sich in der Meßtechnik vorteilhaft einsetzen.

Bild 19. Präzisionseinweggleichrichter

Bild 20. Wechselspannungs-/ Gleichspannungswandler

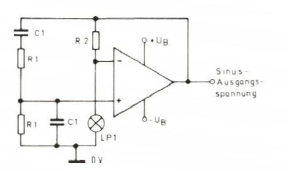

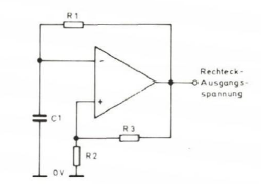

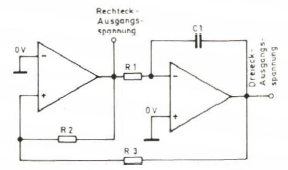

Zum Abschluß sind in den Bildern 21 bis 23 noch einige Oszillatorschaltungen dargestellt. Bild 21 illustriert den Aufbau eines Sinus-Oszillators mit Wien-Netzwerk in der Rückkopplung. Die Amplitudenstabilisierung erfolgt über den Spannungsteiler aus R2 und der Niederspannungsglühlampe. Der Rechteckgenerator nach Bild 22 eignet sich recht gut als Prüfgenerator. Die Schwingfrequenz läßt sich leicht durch Auswechseln von RI oder CI ändern. Der Funktionsgenerator nach Bild 23 sieht zwar sehr primitiv aus, liefert aber immerhin gleichzeitig eine Rechteck- und eine Dreieckspannung. Seine Schwingfrequenz läßt sich durch Umdimensionierung eines der vier Bauelemente ändern.

Bild 21. Sinus-Oszillator mit Wien-Netzwerk

Bild 22. Freilaufender astabiler Multivibrator

Bild 23. Dreieck/Rechteck-Funktionsgenerator