Analoge Verzögerungsschaltungen mit CCD-Bausteinen

Verzögerungsschaltungen mit Halbleitern werden heute bereits in beachtlichem Umfang in der modernen Musik und der Audiotechnik eingesetzt. Bekannte Effekte wie Echo, Nachhall, Choreffekte, Phasing usw. in Musikübertragungssystemen, die Simulation von Umgebungsgeräuschen, Basisbreitenänderung und ‘voraussehende’ Schalteffekte, wie z. B. bei der Klick- und Kratzgeräuschunterdrückung beim Abspielen älterer Schallplatten oder automatisches Schalten von Tonbandmaschinen lassen sich auf sehr elegante Weise erreichen.

Die zwei grundsätzlichen Möglichkeiten zur Signalverzögerung beruhen auf der Analog- oder der Digitaltechnik. Digitale Verzögerungsschaltungen sind aufwendiger, komplexer und teurer als analoge, es sei denn, man benötigt Verzögerungszeiten von mehr als 250 ms. Die Laborblätter stellen ausschließlich analoge Systeme mit CCD-Bausteinen vor.

Grundlagen der Laufzeitschaltungen

Moderne analoge Laufzeitschaltungen (oder Verzögerungsschaltungen) sind heute als integrierte Schaltkreise erhältlich. Sie sind meistens als CCD (Charge Coupled Device = Eimerkettenschaltung) bekannt. Im wesentlichen enthalten diese Bausteine eine bestimmte Anzahl analoger Speicherzellen, die als sample-and-hold (= Abtast - und Halteschaltung)-Einheiten realisiert sind. Üblich sind 512, 1024 oder 4096 Speicherzellen. Alle Speicherzellen sind hintereinander geschaltet. Ein analoges Eingangssignal gelangt in die erste Speicherzelle der Kette, wird an die folgenden weitergereicht, und das so verzögerte Signal wird aus der letzten Speicherzelle wieder ausgekoppelt.

Aufgrund der Funktionsweise ist der Name ‘Eimerkette’ sehr zutreffend. Manchmal werden derartige Schaltungen in Ablehnung an die Digitaltechnik auch als Analogschieberegister bezeichnet.

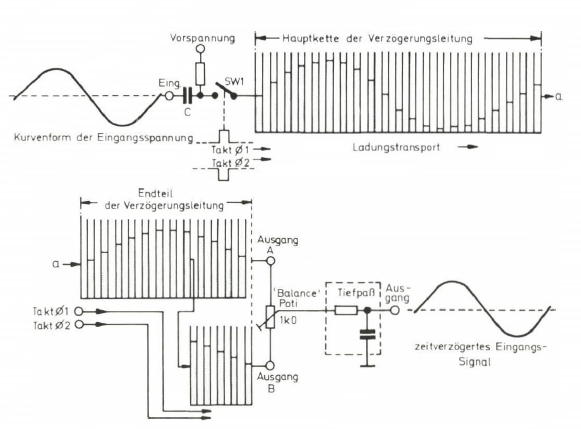

Bild 1 illustriert das Grundprinzip einer analogen Verzögerungsschaltung. Jede Speicherzelle besteht aus einem Kondensator geringer Kapazität und einer MOSFET-Tetrode (Dual-Gate-MOSFET). Diese Elemente bilden je eine sample-and-hold-Schaltung. Vor der Kette befindet sich ein elektronischer Schalter SW1, der mit einer bestimmten Vorspannung gespeist wird. Die beim Abtasten der zu verzögernden Spannung genommenen Muster werden nun als Ladung mit Hilfe zweier gegenphasiger Taktsignale durch die gesamte Kette geschoben, wobei bei jedem Takt die Ladung um einen Schritt weiterbewegt wird. Das eine Taktsignal wird außerdem zum Betätigen des Eingangsschalters benötigt. Die Funktionsweise ist folgende:

Bild 1. Funktionsprinzip einer Eimerkettenschaltung als Verzögerungsleitung (ausführliche Erklärung im Text).

ln der ersten Hälfte einer Taktperiode wird jede eingespeichterte Ladung zur nächsten Speicherzelle weitergereicht. Gleichzeitig wird der elektronische Eingangsschalter SW1 geschlossen, so daß während dieser ersten Takthälfte die gerade am Eingang anliegende Spannung in die erste Speicherzelle übernommen wird. Während der zweiten Hälfte der Taktperiode wird jede eingespeicherte Ladung einschließlich der der ersten Speicherzelle zur nächsten Speicherzelle weitergereicht, der Eingangsschalter SW1 ist jedoch offen! Daher liegt zwischen jeder ‘Informationsspeicherzelle’ eine leere. Der doppelte Schiebevorgang wiederholt sich nun periodisch, so daß die am Eingang gewonnenen Abtastwerte mit jeder Taktperiode um ein Glied in der Speicherkette weitergeschoben werden.

Um das ‘Loch’ zwischen zwei Abtastwerten nun auszugleichen, ist dem Endteil der Hauptspeicherkette eine kurze Kette parallel geschaltet. Die kurze Kette enthält am Ende eine Speicherzelle mehr als die entsprechende Hauptkette und wird von der Hauptkette gespeist. Außerdem liegt an der kurzen Kette das gegenphasige Taktsignal. Das IC weist somit zwei Ausgänge auf, die addiert gerade die ‘Löcher’ der Hauptkette ausfüllen. Beide Ausgänge lassen sich entweder direkt zusammenschalten oder besser an die beiden Enden eines Potis legen, wobei dann das Summensignal am Abgriff des Potis steht. Das Summensignal der Verzögerungsleitung ist dann zwar quantisiert, entspricht aber im Amplitudenverlauf dem verzögerten Original am Eingang.

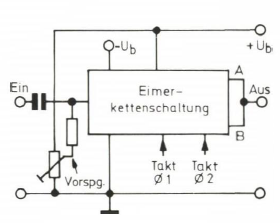

Bild 2 zeigt die prinzipielle Beschaltung einer analogen Verzögerungsleitung. Die MOSFETs der Speicherzellen sind Tetroden, so daß das IC zwei Versorgungsspannungen (+ Ub und —Ub) und eine ‘Masse’-Leitung (= gemeinsame OV-Leitung der beiden Versorgungsspannungen) benötigt.

Bild 2. Die wesentlichen Elemente einer analogen CCD-Verzögerungsleitung als IC.

Der Eingang muß mit einer positiven Vorspannung versorgt werden, da sonst bei Wechselspannungssignalen die negativen Halbwellen abgeschnitten werden. Die Vorspannung muß so bemessen sein, daß der damit festgelegte Arbeitspunkt in der Mitte des linearen Übertragungsbereiches liegt (A-Betrieb).

Beide Ausgänge werden wie beschrieben zusammengeschaltet. In Bild 2 sind sie direkt verbunden. Nun benötigt das IC noch ein 2-Phasen-Taktsignal, das sich sehr einfach den beiden Ausgängen eines Flip-Flops entnehmen läßt. Der Amplitudenbereich der rechteckförmigen Taktsignale muß zwischen + Ub und 0 V liegen.

Wie lange dauert’s ?

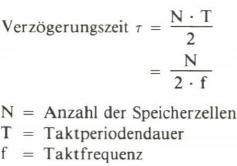

Wir haben gerade aufgezeigt, daß die Speicherzellen einer analogen Verzögerungsleitung abwechselnd ´leer’ und ‘geladen’ sind. So beträgt die Anzahl der in einer Verzögerungsleitung gespeicherten Amplitudeninformationen genau die Hälfte der Gesamtspeicherzellenanzahl. Beispiel: Eine Verzögerungsleitung mit 1024 Speicherzellen kann genau 512 Amplitudenwerte speichern. Die tatsächliche Verzögerungszeit errechnet sich zu

Daher bewirkt eine Verzögerungsleitung mit 1024 Speicherzellen bei einer Taktfrequenz von 10 kHz (T = 100 /rs) eine Gesamtverzögerung von 51,2 ms. Bei 4096 Speicherzellen beträgt die VerzögerungszeitDaher bewirkt eine Verzögerungsleitung mit 1024 Speicherzellen bei einer Taktfrequenz von 10 kHz (T = 100 µs) eine Gesamtverzögerung von 51,2 ms. Bei 4096 Speicherzellen beträgt die Verzögerungszeit204,8 ms bei der gleichen Taktfrequenz.

Das sieht alles sehr rosig aus, doch es gibt auch einige Probleme!

Die erste Einschränkung besteht darin, daß die minimal zulässige Taktfrequenz mindestens dreimal so hoch wie die höchste zu übertragende Signalfrequenz sein muß. So darf bei einer Signalfrequenz von 15 kHz die Taktfrequenz 45 kHz nicht unterschreiten. Diese Forderungen beruhen auf dem ‘Abtasttheorem’, das besagt, daß jede periodische Schwingung durch mindestens zwei Amplitudenproben innerhalb der Periodendauer vollständig beschrieben werden kann. Das gilt natürlich nur dann, wenn fortlaufend und lückenlos abgetastet wird.

Im obigen Fall wird jedoch nur bei jeder zweiten Abtastung ein Amplitudenwert übernommen, so daß die minimale Abtastfrequenz eben dreimal so hoch wie die Signalfrequenz sein muß, um mindestens zwei Abtastungen (als Grenzfall) innerhalb einer Signalperiode vorzunehmen (vgl. auch Bild 1: ‘Information’ -‘Lücke’ - ‘Information’ - ‘Lücke’ - ...).

Ein anderer Punkt betrifft die Kosten einer analogen Verzögerungsleitung. Eine 512-stufige Verzögerungsleitung als IC kostet etwa DM 20,-. Mehrstufige Verzögerungsleitungen (1024 oder sogar 4096) sind erheblich teurer.

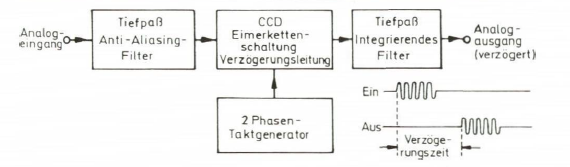

Bild 3 zeigt die Blockschaltung einer kompletten Verzögerungseinheit in der Minimalform. Das Eingangssignal gelangt über ein Tiefpaßfilter mit einer Grenzfrequenz kleiner oder gleich einem Drittel der Taktfrequenz an den Eingang der Verzögerungsleitung. Der Tiefpaß ist erforderlich, um höhere Frequenzteile der Signalfrequenz bereits vor der Verzögerungsleitung zu untetdrücken, denn die obenerwähnte Forderung über das Frequenzverhältnis zwischen Takt- und Signalfrequenz wäre dann verletzt, und es träten erhebliche lntermodulationsverzerrungen durch den sogenannten ‘Aliasing-Effekt’ auf, der hier noch kurz erklärt werden soll:

Bild 3. Blockschaltung einer vollständigen Verzögerungseinheit.

Das Abtasten ist mit einem Modulationsvorgang vergleichbar. Die Taktfrequenz wird mit der Signalfrequenz moduliert, und es entstehen nach der Theorie zwei sogenannte Seitenbänder, die sich um die Grundfrequenz der Taktfrequenz und ihre Harmonischen gruppieren. Beispiel:Das Abtasten ist mit einem Modulationsvorgang vergleichbar. Die Taktfrequenz wird mit der Signalfrequenz moduliert, und es entstehen nach der Theorie zwei sogenannte Seitenbänder, die sich um die Grundfrequenz der Taktfrequenz und ihre Harmonischen gruppieren. Beispiel:Taktfrequenz fT = 10 kHz Signalfrequenz fs = 4,5 kHz

Es entstehen fT ± fs, also 5,5 kHz und 14,5 kHz. Die eingangs erwähnte Theorie, daß mindestens zwei Abtastungen je Periode erfolgen, ist erfüllt.

Wenn nun aber bei fT = 10 kHz eine Signalfrequenz von z. B. fs = 6 kHz auf die Verzögerungsleitung gelangt, dann entstehen fT + fs = 16 kHz und fT - fs = 4 kHz, d. h., daß Mischprodukte innerhalb der Nutz-Signalbandbreite von 4,5 kHz liegen. Daher auch der Name Intermodulationsverzerrungen.

Wenn nun ein Tiefpaß mit einer Grenzfrequenz von 5 kHz der Verzögerungsschaltung vorgeschaltet wird, ist die Forderung gerade eben noch erfüllt. Da die Flankensteilheit der Filter nicht beliebig hoch gemacht werden kann, sollte die Grenzfrequenz in diesem Fall etwa 4,5 kHz betragen.

Weil dieses Beispiel eventuell Verwirrung stiften kann, muß noch einmal betont werden, daß die für die Verzögerungsleitung erhobene Forderung ![]() nur deshalb aufgestellt werden muß, um eine tatsächliche Abtastfrequenz für das Nutzsignal von

nur deshalb aufgestellt werden muß, um eine tatsächliche Abtastfrequenz für das Nutzsignal von ![]() zu erreichen! Nach diesem Ausflug in die Abtasttheorie nun wieder zurück zur Erde!

zu erreichen! Nach diesem Ausflug in die Abtasttheorie nun wieder zurück zur Erde!

Das Ausgangssignal der Verzögerungsleitung gelangt auf einen zweiten Tiefpaß, dessen Grenzfrequenz der des Eingangsfilters entspricht. Das Ausgangsfilter ist notwendig, um Reste der Taktfrequenz zu unterdrücken und die Ausgangsimpulse der Verzögerungsleitung zu integrieren, d. h. die diskreten Abtastwerte zu einem kontinuierlichen Kurvenzug zu restaurieren.

Damit steht hinter dem Ausgangsfilter eine originalgetreue, aber verzögerte Kopie des Eingangssignals zur Verfügung.

Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Elemente des Blockschaltbildes nach Bild 3 noch ausführlicher beschrieben. Um die erreichbaren akustischen Effekte besser verstehen zu können, folgt zunächst ein Abschnitt über ‘psychologische Akustik’.

Psychoakustische Effekte

Viele der mit den Verzögerungsleitungen erzielbaren Spezialeffekte hängen sehr stark mit dem eigenartigen Verhalten des menschlichen Gehirns zusammen, Geräusche zu interpretieren. Grundsätzlich nimmt das Gehirn Geräusche nicht so wahr wie sie wirklich sind, sondern interpretiert sie derart, daß sie mit vorgeprägten Mustern übereinstimmen. So läßt sich das Gehirn leicht überlisten, Geräusche falsch zu interpretieren. Diese Vorgänge fallen in den Bereich der Psycho-Akustik. Im folgenden einige interessante psychoakustische Regeln:

1. Wenn die Ohren zwei Geräusche empfangen, die in der Struktur gleich, jedoch weniger als 10 ms gegeneinander zeitlich verschoben sind, integriert das Gehirn sie und deutet sie als ein einziges (nichtverschobenes) Geräusch.

2. Wenn die Ohren zwei Geräusche empfangen, die in der Struktur gleich, jedoch 10 ms.. .50 ms gegeneinander zeitlich verschoben sind, nimmt das Gehirn sie als zwei unabhängige Geräusche wahr, integriert jedoch ihren Informationsgehalt zu einem einzigen leicht erkennbaren Muster ohne Verfälschung des Informationsgehaltes.

3. Wenn die Ohren zwei Geräusche empfangen, die in der Struktur gleich, jedoch mehr als 50 ms zeitlich gegeneinander verschoben sind, deutet das Gehirn sie als zwei unabhängige Geräusche, ist jedoch nicht in der Lage, sie zu einem auswertbaren Muster zu integrieren.

4. Wenn die Ohren zwei Geräusche mit gleichem Zeitverlauf, aber unterschiedlicher Amplitude empfangen, wobei die Geräusche zeitlich mehr als 10 ms gegeneinander verschoben sind, deutet sie das Gehirn als zwei Geräuschquellen (primäre und sekundäre) und ermittelt a) den Standort der primären Geräuschquellen und b) den relativen Abstand beider Geräuschquellen.

Bei der Ortsbestimmung identifiziert das Gehirn das zeitlich erste wahrnehmbare Signal als primäre Geräuschquelle, auch wenn deren Amplitude wesentlich geringer als die der zweiten wahrnehmbaren Geräuschquelle ist (Hass-Effekt). Mit Verzögerungsleitungen läßt sich deshalb das Gehirn zu einer falschen Ortsbestimmung überlisten.

Bei der Abstandsbestimmung kalkuliert das Gehirn aus einer Wechselbeziehung zwischen Abstand und Verzögerungszeit den Abstand der Geräuschquelle in Einheiten von etwa 30 cm je Millisekunde Verzögerungszeit (entspricht der Schallgeschwindigkeit von 300 m/s!). Mit Verzögerungsleitungen kann das Gehirn also auch bei der Abstandsbestimmung betrogen werden.

5. Das Gehirn konstruiert aus Echo- und Nachhallinformationen (Nachhall = sich wiederholende Echos abklingender Amplitude) eine Vorstellung der Umweltbedingungen.

Falls z. B. die Echozeit 50 ms beträgt, die Nachhallzeit aber 2 s, könnte das Gehirn diese Bedingungen als 15 m langen Raum mit ‘harten’ Wänden hohen Reflexionsvermögens deuten. Wenn jedoch bei gleicher Echozeit die Nachhallzeit nur 150 ms beträgt, deutet das Gehirn diese Signale als aus einem etwa 15 m langen Raum mit ‘weichen’ schallabsorbierenden Wänden kommend.

Mit Hilfe der Verzögerungsleitungen erkennt das Gehirn total falsche akustische Umweltbedingungen wie bei Umgebungsraum-Simulatoren und elektronischen ‘Raumvergrößerern’ (Basisbreitenänderung) .

6. Das Gehirn reagiert sehr empfindlich auf plötzliche (Änderungen im Millisekundenbereich) Lautstärkeerhöhungen, wie sie z. B. bei Klick- und Kratzgeräuschen von älteren Schallplatten auftreten. Plötzliche Lautstärkeverminderungen wirken sich dagegen kaum aus. Mit Verzögerungsleitungen und weiterer Elektronik läßt sich auf Grund dieser Tatsache ein Störaustaster konstruieren, der einen ‘Klick’ erkennt und diesen entweder völlig unterdrückt oder zumindest abschwächt.

Anwendungsbeispiele

Die Bilder 4.. .15 zeigen vielfältige Anwendungen mit analogen Verzögerungsleitungen. ln den Blockschaltbildern sind die Tiefpaßfilter aus Vereinfachungsgründen weggelassen. Zu Beginn werden nun einige Schaltungen zur Erzeugung einfacher musikalischer Effekte vorgestellt.

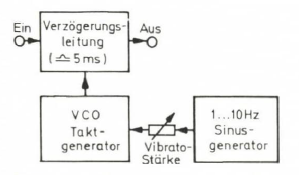

Mit der Anordnung nach Bild 4 läßt sich mit der Verzögerungsleitung ein Vibrato-Effekt (Frequenzmodulation) erzeugen. Mit dem tieffrequenten Sinusgenerator wird der Taktgenerator frequenzmoduliert, und man erhält eine ‘Zeitverzögerungsmodulation’ des verzögerten Ausgangssignals. Einfach, oder?

Bild 4. Vibrato-Schaltung. Das Eingangssignal wird mit einer tiefen Frequenz frequenzmoduliert.

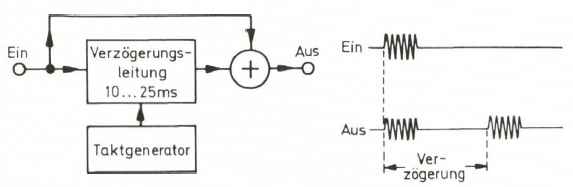

Bild 5 zeigt, wie sich ein Duo-Play-Effekt erzielen läßt. Der ‘Wahrnehmungsbereich’ soll etwa 10 ms...25 ms betragen. Das verzögerte und das unverzögerte Signal werden gemischt. Das entstehende Summensignal zeigt das nebenstehende Diagramm. Wenn die Stimme eines Solo-Sängers diese Anordnung durchläuft, hört sich das Ergebnis an, als wenn zwei Sänger in sehr guter Übereinstimmung singen.

Bild 5. Schaltung zur Erzeugung eines Duo-Play-Effektes. Die Verzögerungszeit ist kurz, es entsteht also kein Echo.

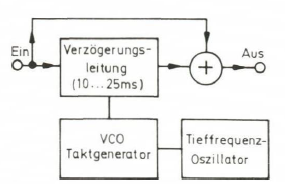

ln Bild 6 ist eine erweiterte Version der Schaltung von Bild 5 zu sehen. Der Taktgenerator ist mit einem tieffrequenten Oszillator in der Frequenz modulierbar. Aus dem Solosänger werden dann zwei Sänger in natürlicher Harmonie.

Bild 6. Diese Schaltung simuliert einen ‘Mini-Chor’.

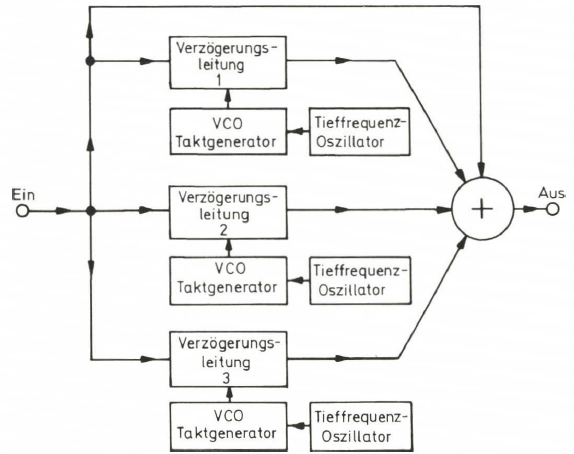

Die Anordnung nach Bild 7 zeigt eine Chorschaltung, die aus drei Einheiten der Bild-6-Version besteht. Die drei Verzögerungsleitungen sind auf leicht unterschiedliche Verzögerungszeiten einzustellen. Das Originalsignal und die drei verzögerten Signale werden summiert, und aus dem Solosänger wird ein Quartett!

Bild 7. ‘Chor’-Generator aus mehreren gleichartigen Einheiten; die Taktgeneratoren sind jedoch gegeneinander verstimmt.

Kammfilterschaltungen

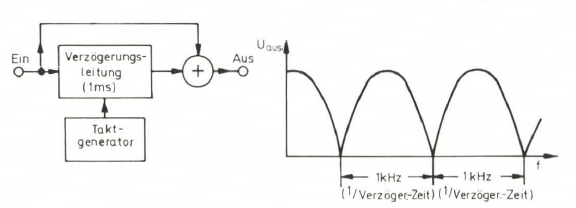

In Bild 8 dient die Verzögerungsleitung zum Aufbau eines Kammfilters. Das verzögerte und das unverzögerte Signal werden wieder summiert. Signalanteile, die in Phase sind, ergeben nach der Summierung ein verstärktes Ausgangssignal, die gegenphasigen löschen sich teilweise aus und ergeben eine geringere Ausgangsamplitude.

Bild 8. CCD-Kammfilter. Die ‘Löcher’ bewirken eine Dämpfung von 20 dB .. .30 dB, der Lochabstand beträgt 1 kHz.

Der resultierende Frequenzgang zeigt eine Anzahl ‘Löcher’, wobei der Lochabstand dem Kehrwert der Verzögerungszeit entspricht. 1 kHz Abstand entsteht also bei einer Verzögerungszeit von 1 ms. Die Dämpfung der ‘Löcher’ beträgt 20 dB.. .30 dB.

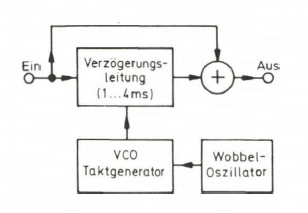

Zwei weitverbreitete Anwendungen des Kammfilters sind der ‘Phaser’ und der ‘Flanger’. Leider gibt es keine deutschen Bezeichnungen für diese Geräte. Beim Phaser nach Bild 9 handelt es sich um ein variables Kammfilter, dessen Taktgenerator meistens von einem tieffrequenten Dreieckgenerator langsam in der Frequenz moduliert (gewobbelt) werden kann. Hiermit läßt sich der bekannte ‘Jet-Sound’ erzielen.

Bild 9. Ein Phaser besteht aus einem variablen Kammfilter, bei dem der Taktgenerator mit einem tieffrequenten Signal frequenzmoduliert wird.

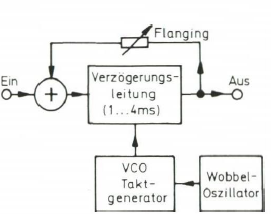

Der Flanger nach Bild 10 unterscheidet sich vom Phaser dadurch, daß der Mischer vor dem Eingang der Verzögerungsleitung liegt. Der Anteil des verzögerten rückgekoppelten Signals ist einstellbar. Bei diesem Kammfiltertyp treten keine Löcher, sondern Spitzen im Frequenzgang auf, die eine Verstärkung bei der ‘Spitzenfrequenz’ bewirken. Bei zu starker Rückkopplung setzt Selbsterregung ein. Mit dem Flanger lassen sich ‘sagenhafte’ akustische Effekte erzielen, wenn der Taktgenerator wie beim Phaser von einem tieffrequenten Dreieckgenerator frequenzmoduliert wird.

Bild 10. Ein Flanger ist ein Phaser mit invertierter Frequenzgangkurve.

Echo- und Nachhallschaltungen

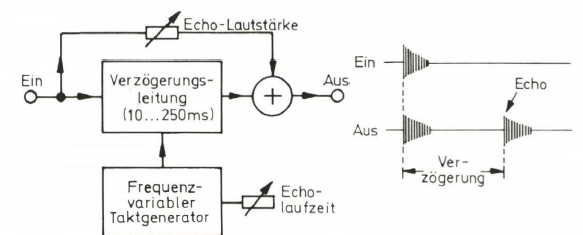

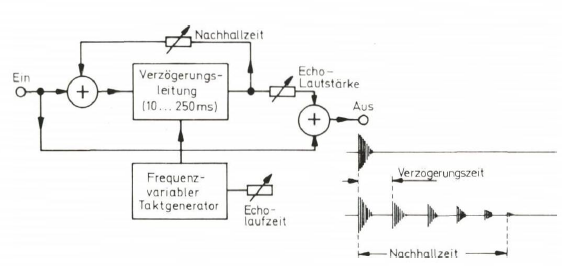

In Bild 11 ist die Blockschaltung eines Echogerätes dargestellt. Die Verzögerungszeit (Echo) kann von 10 ms. . .250 ms variieren und ist im allgemeinen - wie auch die Echoamplitude - einstellbar. Diese Schaltung erzeugt nur ein einzelnes Echo.

Bild 11. Echogerät mit getrennten Einstellmöglichkeiten für Echo-Laufzeit und Echo-Lautstärke.

Die Echo- und Nachhallschaltung nach Bild 12 erzeugt Vielfach- oder sich wiederholende Echos (Nachhall). Die Schaltung verwendet zwei Mischer, einer vor und einer hinter der Verzögerungsleitung. Teile des verzögerten Ausgangssignals werden auf den Eingangsmischer zurückgekoppelt, so daß die Schaltung Echos von Echos von Echos usw. erzeugt.

Bild 12. Echo- und Nachhallgerät. Bereits vor der Verzögerungsleitung liegt eine Mischeinheit (Pfeilrichtungen beachten).

Die Nachhallzeit ist definiert als die Zeit, die für das sich wiederholende Echo vergeht, bis seine Amplitude 60 dB, bezogen auf das Eingangssignal, abgefallen ist. Die erzielbare Nachhallzeit hängt von der Verzögerungszeit und der jeweiligen Einstellung der Rückkopplungssignale ab. Echoverzögerungszeit, Echolautstärke und Nachhallzeit sind voneinander unabhängig einstellbar.

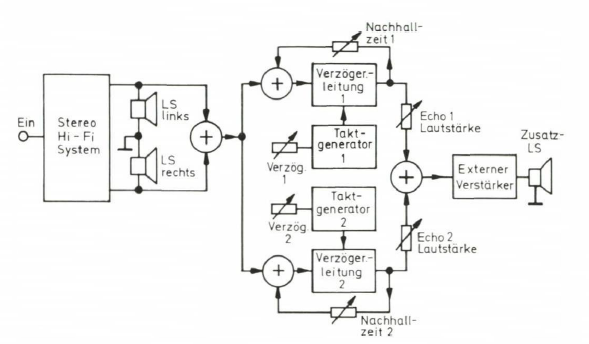

Bild 13 zeigt die Grundschaltung eines Umgebungsraum-Simulators. Diese umständliche Bezeichnung ist weitgehend zutreffend, denn mit dieser Anordnung lassen sich Räume unterschiedlichster Größe und unterschiedlichsten Reflexionsvermögens simulieren . . . von der Kathedrale bis zum gedämpften Studio.Die Ausgangssignale eines konventionellen HiFi-Stereosystems werden zu einem Mono-Signal zusammengefaßt; dieses gelangt dann auf ein Paar teilweise voneinander unabhängiger Nachhallanordnungen, die nur sich wiederholende Echos erzeugen. Das Originalsignal ist nicht mehr vorhanden. Die Nachhallausgänge werden zusammengefaßt und gelangen an einen Mono-Leistungsverstärker, dessen Lautsprecher üblicherweise hinter dem Hörer aufgestellt wird.Das System simuliert sehr eindrucksvoll die Echo- und Nachhallcharakteristiken von Räumen beliebiger Größe, so daß dem Hörer der Eindruck vermittelt werden kann, er säße in einer Kathedrale, einem Konzertsaal, einem kleinen Clubraum usw. Solch eine ‘Mimik’ bringt wirklich sehr eindrucksvolle Ergebnisse.Es sind eine Menge möglicher Variationen der Schaltung nach Bild 13 vorstellbar. Ein Mono-Signal läßt sich beispielsweise auch durch Subtraktion der beiden Stereokanäle gewinnen. Man bewirkt damit, daß Signale in der Mitte der Szene ausgelöscht werden und verhindert dadurch den ‘Ansager-im-Raum-Effekt’, der bei einer Addition der Stereosignale auftreten kann. Die Anzahl der Nachhallstufen beträgt 1 bei den billigen und bis zu 4 bei den teueren Geräten.

Bild 13. Umgebungsraum-Simulator.

Voreinstellbare Schalter

Solche manchmal auch als ‘Predik- tor’ bekannten Schalter enthalten einen ‘Wahrsager’. Der Schalter spricht nämlich bereits an, wenn an ihm noch kein Signal anliegt. Da aber bis jetzt Wahrsageschaltungen im eigentlichen Sinn nicht machbar sind, hilft nur ein Trick - die Verzögerungsleitung!

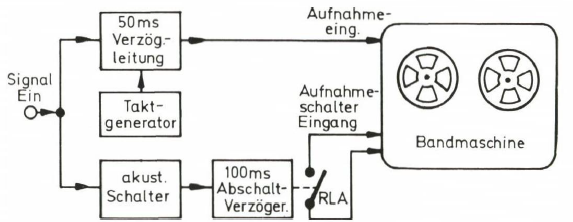

Die ‘vorausschauenden’ Schalter lösen ein Problem, bei dem der Schalter bereits angesprochen haben soll, bevor das zu schaltende Signal anliegt. Angenommen, Sie fertigen Aufnahmen von zufälligen oder intermittierenden Geräuschen (Donner, Sprache usw.) an. Die Bandmaschine kontinuierlich durchlaufen zu lassen, ist ziemlich ineffektiv. Außerdem ist es nicht möglich, die Bandmaschine direkt mit dem aufzunehmenden ‘Geräusch’ zu starten, da dann garantiert der Anfang verlorengeht.

Bild 14 zeigt eine Lösung dieses Problems. Das Signal aktiviert einen akustischen Schalter (z. B. ein über Mikrofon und Verstärker gesteuertes Relais), der durch seine mechanischen Innereien die Andruckrolle mit einer Verzögerung von vielleicht 20 ms einschaltet. Mittlerweile durchläuft das Signal eine 50 ms-VerzögerungsIeitung vor der Aufnahmebuchse der Bandmaschine, so daß die Maschine etwa 30 ms vor Eintreffen des ersten Signalanteils in Betrieb ist.

Bild 14. Automatische Magnetbandmaschinensteuerung mit ‘vorausschauendem’ akustischen Schalter.

Wenn das Originalgeräusch verschwindet, schaltet der akustische Schalter ab. Eine Abschaltverzögerung von etwa 100 ms Dauer gewährleistet, daß auch wirklich das gesamte verzögerte Signal aufgezeichnet wird.

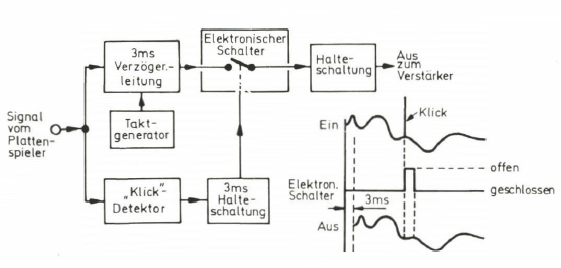

Zum Abschluß dieser Anwendungsbeispiele zeigt Bild 15 einen ‘vorausschauenden’ Störaustaster, der Klick- und Kratzgeräusche älterer Schallplatten unterdrückt. Das funktioniert allerdings nur (!) bei Monoschallplatten, wenn sie mit einem Stereosystem abgetastet werden. Man benutzt eine Phasenkompensationstechnik, um Stör- und Nutzsignal voneinander zu trennen.

ln der Schaltung von Bild 15 gelangt das Wiedergabesignal über eine 3 ms-Verzögerungsleitung, einen elektronischen Schalter und eine Halteschaltung auf den Wiedergabeverstärker. Normalerweise ist der elektronische Schalter geschlossen, und das an den Verstärker gelangende Signal ist eine verzögerte, aber sonst unbeeinflußte Version des Originals.

Bild 15. Störaustaster für Schallplatten.

Ein Klick- oder Kratzgeräusch von der Platte öffnet den elektronischen Schalter für minimal 3 ms und versperrt somit dem Signal den Weg zum Verstärker. Durch die Verzögerungsleitung ist die Austastzeit länger als die ‘Klickdauer’. Das Störsignal läßt sich so vollständig unterdrücken (siehe auch Psycho-Akustik).

Praktische Schaltungen

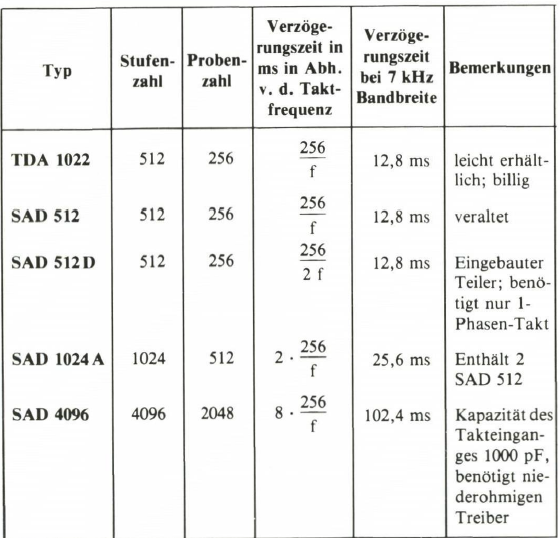

In der Tabelle Bild 16 sind die Daten der fünf bekanntesten CCD-Verzögerungsleitungen dargestellt.

Bild 16. Daten der bekanntesten CCD-Verzögerungsleitungen.

TDA 1022 und SAD 512 sind 512-stufige Verzögerungsleitungen für allgemeine Anwendungen. Sie benötigen einen Zweiphasentakt. Man erhält z. B. 12,8 ms Verzögerungszeit und etwa 7 kHz Bandbreite bei einer Taktfrequenz von 20 kHz.

Bei dem SAD 512 D handelt es sich um eine verbesserte Version des SAD 512. Er enthält Ausgangstreiber und einen Taktfrequenzteiler. Deshalb braucht er auch nur ein Einphasensignal.

Der SAD 1024 A ist eine Doppelversion des SAD 512. Beide Hälften lassen sich unabhängig voneinander benutzen oder auch in Reihe schalten. Man erhält dann 25,6 ms Verzögerungszeit bei einer Signalbandbreite von 7 kHz und 20 kHz Taktfrequenz.

Der SAD 4096 schließlich bietet den Komfort von acht in Reihe geschalteten SAD 512! Die Verzögerungszeit beträgt 102,4 ms bei 7 kHz Bandbreite und 250 ms bei 3 kHz Bandbreite. Es wird ein Zweiphasentakt benötigt. Der Takttreiber muß niederohmig sein, denn die Eingangs kapazität der Takteingänge beträgt etwa 1000 pF.

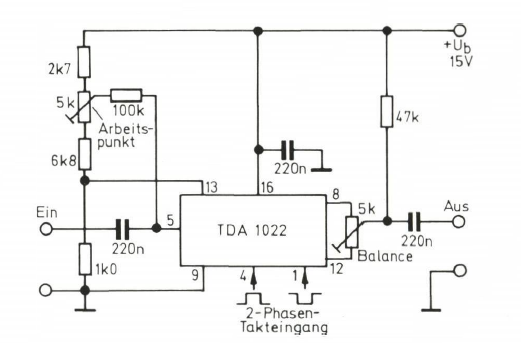

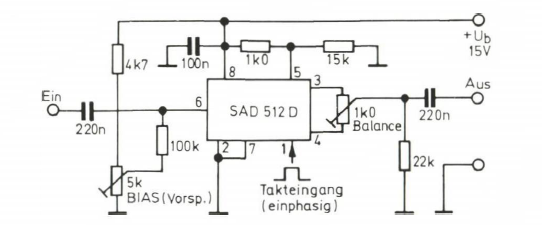

Die Bilder 17 und 18 zeigen praktische Anwendungsbeispiele mit dem TDA 1022 und dem SAD 512 D. Beiden Schaltungen gemeinsam ist eine Arbeitspunkteinstellung mit Hilfe einer verstellbaren Gleichspannung. Mit dem Balance-Steller wird auf maximale Taktfrequenz- unterdrückung abgeglichen.

Bild 17. Verzögerungsleitung mit dem TDA 1022.

Bild 18. Verzögerungsleitung mit dem SAD 512D.

Taktgeneratoren

Die Taktsignale für eine CCD-Verzögerungsleitung sollten ein Tastverhältnis von 1 und kurze Anstiegs- und Abfallzeiten aufweisen. Der Spannungshub des Taktsignals sollte gleich der Versorgungsspannung der Verzögerungsleitung sein. CMOS-Gatter eignen sich recht gut für diesen Zweck; die Bilder 19... 21 zeigen drei praktische Schaltungen.

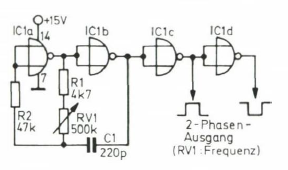

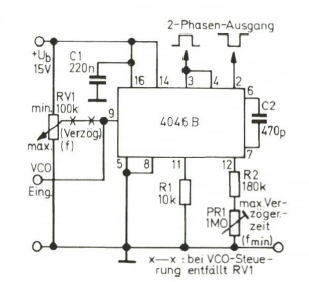

Der Zweiphasentaktgenerator für allgemeine Anwendungen nach Bild 19 ist billig und läßt sich immer dann gut einsetzen, wenn feste oder manuell veränderliche Taktfrequenzen benötigt werden. Die Frequenz läßt sich mit RV1 im Bereich 100:1 verändern. Die Mittenfrequenz bestimmt der Kondensator C1.

Bild 19. Zweiphasentaktgenerator variabler Frequenz.

Bild 20 zeigt einen sehr leistungsfähigen Zweiphasentaktgenerator, bei dem der VCO des 4046 B (darin enthalten) verwendet wird. Diese Schaltung bietet sich an, wenn die Taktfrequenz in weiten Bereichen verändert (mit RV1) oder frequenzmoduliert werden soll. Die Schwingfrequenz wird mit der Spannung an Anschluß 9 eingestellt. Die Frequenz erreicht ihr Maximum, wenn die Spannung an Anschluß 9 hoch ist (kleinste Verzögerungszeit) und ihr Minimum, wenn die Spannung an Anschluß 9 niedrig ist (größte Verzögerungszeit). Die maximale Frequenz wird von der Kombination RI-C2 und die minimale von C2 und dem Gesamtwiderstand von R2 und Trimmpoti PR1 bestimmt.

Bild 20. Hochwertiger spannungsgesteuerter CMOS-Zweiphasentaktgenerator.

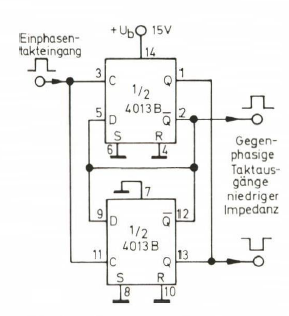

Die Schaltungen der Bilder 19 und 20 eignen sich direkt für alle CCD-Verzögerungsleitungen bis auf den SAD 4096, für den die Teilerschaltung nach Bild 21 entworfen wurde. Die parallel geschalteten Ausgänge der 4013-Teiler bieten gegenphasige Ausgangssignale und die erforderliche niedrige Ausgangsimpedanz. Zur Ansteuerung des Teilers genügt ein einfaches Rechtecksignal.

Bild 21. Einphasen-/Zweiphasenumsetzer mit niedriger Ausgangsimpedanz.

Filter

In den meisten Anwendungen müssen Tiefpaßfilter vor und hinter der Verzögerungsleitung angeordnet werden. Das Eingangsfilter dient als ‘Anti-Aliasing-Filter’ und begrenzt die Eingangsbandbreite, das Ausgangsfilter unterdrückt die Taktfrequenz und integriert die Ausgangsimpulse. Die maximale Bandbreite beider Filter beträgt ein Drittel der höchsten Taktfrequenz. Für das Eingangsfilter genügt ein Filter 1. Ordnung (Flankensteilheit 6 dB/Oktave). Das Ausgangsfilter sollte ein Filter höherer Flankensteilheit sein (2. Ordnung oder höher).

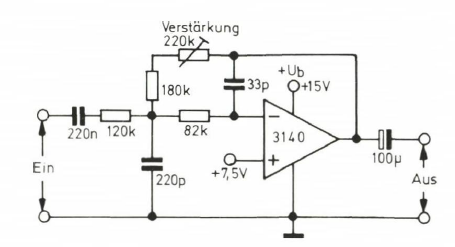

Bild 22 zeigt die praktische Ausführung eines Tiefpaßfilters 2. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 25 kHz. Eingang und Ausgang sind wechselspannungsgekoppelt. Der nichtinvertierende Eingang des Operationsverstärkers liegt an der halben Versorgungsspannung (normalerweise mit einem einfachen Spannungsteiler erzeugt). Die Grenzfrequenz des Filters hängt von den Werten der Kondensatoren CI und C2 ab. Sie müssen aber immer im Verhältnis 1 : 6 stehen. Für eine Grenzfrequenz von 12,5 kHz muß z. B. C1 = 1 NF und C2 = 6 NF sein.

Bild 23. Tiefpaß 2. Ordnung mit einstellbarer Verstärkung.

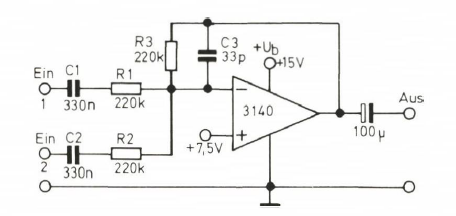

Zum Abschluß der Betrachtungen über CCD-Verzögerungsleitungen stellt Bild 24 einen Mischer (Addierer) mit zwei Eingängen und einfacher Verstärkung vor, wobei die Schaltung außerdem noch als Tiefpaßfilter 1. Ordnung arbeitet. Die Filterwirkung wird mit C3 erreicht. Eine Schaltung dieses Typs befindet sich häufig am Eingang von CCD-Flanger- und Nachhallschaltungen.

Bild 24. Kombination von Tiefpaß 1. Ordnung und Mischer (Addierer) mit 2 Eingängen.