Magnetische Tonaufzeichnung

Elektromagnetische Grundlagen, Tonkopf, Magnetband

An der Entwicklung der magnetischen Aufzeichnung, die schon seit etwa einhundert Jahren bekannt ist, wurde erst in den 30er Jahren nach Erfindung der Verstärkerröhre weitergearbeitet. Der entscheidende Durchbruch gelang angeblich 1941 durch einen Fehler in der Verdrahtung eines Versuchsaufbaus. Im Telefunkenlabor vertauschten die Techniker von Braunmühl und Weber zwei Drähte, der Aufsprechverstärker geriet ins wilde Schwingen und die HF-Vormagnetisierung war erfunden. Danach ging es steil bergauf.

Die Vorteile der magnetischen Aufzeichnung - beliebige Reproduzierbarkeit, Wiederverwendung des Tonträgers nach der Löschung, Schneiden des Bandmaterials - revolutionierten seinerzeit die Rundfunk- und Musikproduktion. Nach Einführung der Mehrspuraufzeichnung mußten Musiker erstmals nicht mehr gemeinsam zu einem Aufnahmetermin erscheinen. Aufgezeichnete Berichte und Interviews konnten auf das Wesentliche beschnitten werden. Auch das Fernsehen lebt von der magnetischen Aufzeichnung von Bild- und Tonsignalen. Schließlich: Jedes Floppylaufwerk ist ein magnetisches Aufnahme- und Wiedergabegerät, und die Diskette ist der magnetische Signalspeicher.

Schallspeicherverfahren

Ein Mikrofon wandelt die auf die Membran treffenden Schallwellen in elektrische Energie um, die zur Speicherung wiederum in andere Energieformen umgewandelt wird. Man unterscheidet mechanische Verfahren (Nadelton), lichtoptische Verfahren (Lichtton) und magnetische Verfahren (Magnetophon). Eine direkte elektrische Speicherung kann digital nach A/D-Wandlung in einem (EP)ROM oder RAM erfolgen.

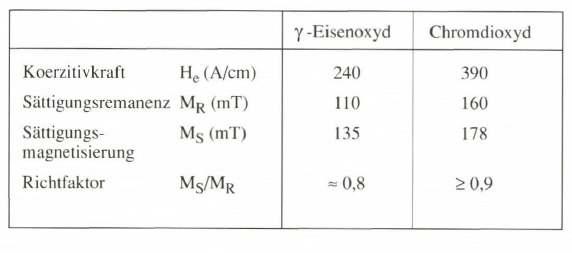

Grundsätzlich muß bei Nadeltonverfahren und Magnetophon eine Relativbewegung zwischen dem Wandler (Tonkopf, Tonabnehmer) und dem Speichermedium (Tonband oder Schallplatte) vorhanden sein. Jede Signalfrequenz wird durch diese Geschwindigkeit definiert. Deshalb muß bei Aufnahme und Wiedergabe dieselbe Relativgeschwindigkeit eingehalten werden, um das gespeicherte Signal genau zu reproduzieren.

Der magnetische Kreis

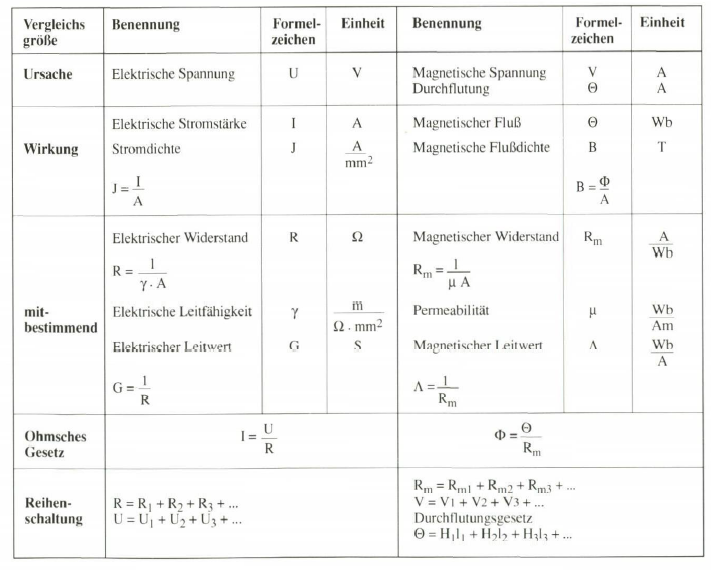

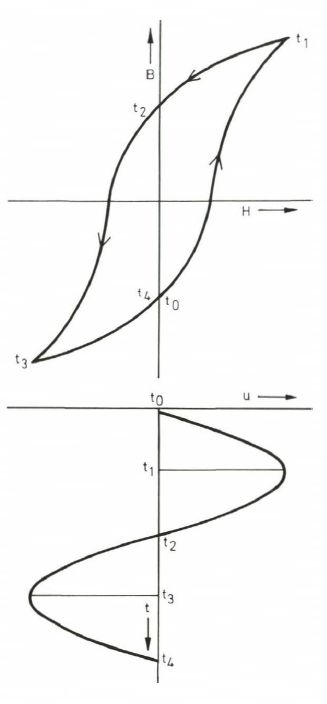

Die Größen und das Größensystem der physikalischen Disziplin ‘Magnetismus’ sind Elektronikern im allgemeinen wenig bekannt. Die zwischen Magnetismus und Elektrizität bestehenden Analogien erleichtern jedoch den Umgang mit den magnetischen Größen; Tabelle 1 zeigt diese Analogien von elektrischem und magnetischem Kreis. In Bild 1 ist ein magnetischer Kreis am Beispiel eines Elektromagneten angegeben.

Tabelle 1. Zur Analogie elektrischer und magnetischer Größen.

Bild 1.Spule mit Ringkern, Luftspalt.

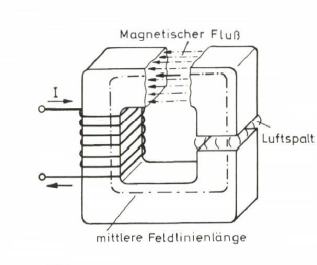

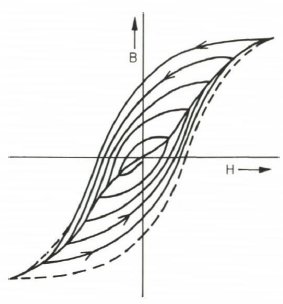

Die Hystereseschleife (Bild 2) ist die grafische Darstellung der Magnetisierungseigenschaften eines Stoffes. Geht man davon aus, daß sich in einer Spule ein nicht magnetisierter Eisenkern befindet und an der Spule eine Gleichstromquelle liegt, deren Strom, von Null ausgehend, ansteigt, so baut sich ein magnetisches Feld auf, dessen Feldstärke und magnetische Flußdichte in Abhängigkeit zur Stromstärke stehen. Mit ansteigendem Strom richten sich die Elementarmagnete des Kerns aus, der Kern wird magnetisch. Bei weiterem Erhöhen der Stromstärke tritt die Situation ein, daß sich alle Elementarmagnete ausgerichtet haben; die magnetische Sättigung ist erreicht.

Bild 2. Die Hystereseschleife (statische Magnetisierungskurve). Die Neukurve zeigt das Verhalten bei der ersten Magnetisierung.

Verringert man nun den Strom durch die Spule, dann nimmt die magnetische Feldstärke wieder ab. Erreicht die Stromstärke den Wert Null, so ist auch keine magnetische Feldstärke mehr vorhanden. Im Kern haben jedoch nicht alle Elementarmagnete ihre ursprüngliche Lage wieder erreicht, vielmehr ist ein gewisser Restmagnetismus vorhanden, die Remanenz. Um den Kern restlos zu entmagnetisieren (Flußdichte B = 0), muß die Stromquelle umgepolt werden; bei ansteigendem Strom baut sich das magnetische Feld in umgekehrter Richtung auf. Bei einer gewissen Feldstärke hat die magnetische Flußdichte den Nullpunkt erreicht. Der Kern erscheint nach außen hin unmagnetisch, die Elementarmagnete haben ihre ursprüngliche Lage wieder erreicht.

Die zum Erreichen dieses Zustandes erforderliche Feldstärke nennt man Koerzitivfeldstärke. Läßt man den Strom durch die Spule weiter ansteigen, so erhöht sich wieder die Flußdichte, bis die Sättigung auch in dieser Richtung erreicht ist. Der Strom wird wieder soweit verringert, bis keine magnetische Feldstärke mehr vorhanden ist. Im Kern ist jedoch wieder ein nunmehr umgepolter Restmagnetismus vorhanden. Polt man die Stromquelle erneut um, steigt die Feldstärke. Ist die Koerzitivfeldstärke erreicht, wird der Kern wieder unmagnetisch. Die Stromstärke kann nun wieder bis zur Sättigung erhöht werden; die Hystereseschleife ist geschlossen.

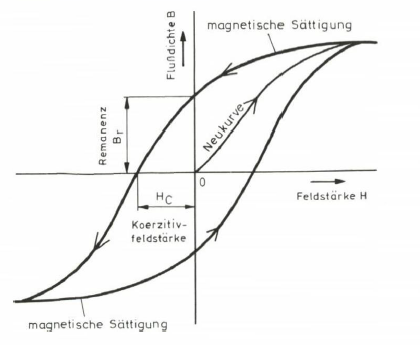

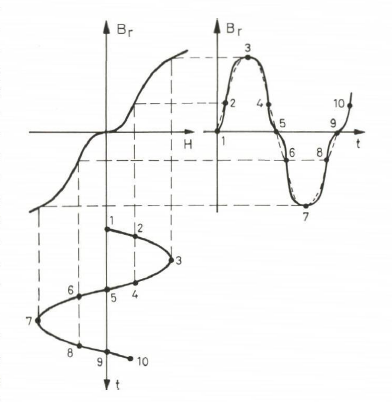

Der unmagnetische Zustand des Eisenkerns bei Feldstärke Null wird also nicht mehr erreicht. Fließt durch dieselbe Spule mit Eisenkern ein Wechselstrom, so wird die Hystereseschleife in jeder Periode einmal durchlaufen (Bild 3).

Bild 3. Bei Wechselstrommagnetisierung (hier: Sinus) wird die Hystereseschleife in jeder Periode einmal durchlaufen.

Um nun den Kern völlig zu entmagnetisieren, kann man die Wechselstromstärke kontinuierlich verringern, womit die Hystereseschleifen immer kleiner werden, bis der unmagnetische Zustand bei B = 0 erreicht ist. Dieselbe Wirkung erzielt man, wenn der Kern langsam aus dem Wechselfeld der Spule entfernt wird (Bild 4).

Bild 4. Verlauf der Hystereschleifen bei der Entmagnetisierung.

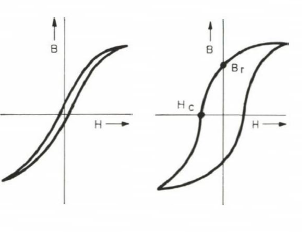

Jedes ferromagnetische Material hat seine spezifische Hysteresekurve. Man unterscheidet hier zwischen magnetisch harten oder weichen Werkstoffen (Bild 5). Da die von der Hystereseschleife umschlossene Fläche ein Maß des Energieaufwandes zur Ummagnetisierung ist, wählt man dort, wo eine Wechselmagnetisierung erforderlich ist (Übertrager, Tonköpfe), magnetisch weiche Stoffe. Tonbänder sollen vor allem eine hohe Remanenz aufweisen, um die Information sicher zu speichern. Deshalb ist das Bandmaterial mit magnetisch harten Stoffen beschichtet.

Bild 5. Magnetisch weicher Werkstoff (links),Bild 5. Magnetisch weicher Werkstoff (links),magnetisch harter.

Der Tonkopf

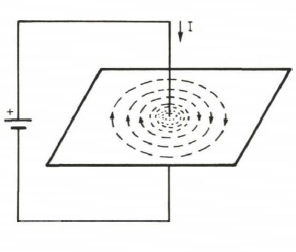

Jeder elektrische Leiter ist nach Bild 6 von einem Magnetfeld umgeben.

Bild 6. Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters.

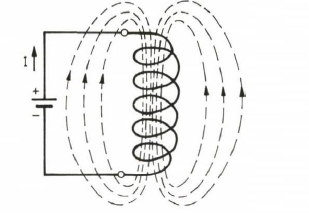

Wickelt man diesen Leiter zu einer Spule, so entsteht ein magnetisches Feld, das dem eines Stabmagneten ähnelt (Bild 7).

Bild 7. Magnetfeld einer Spule.

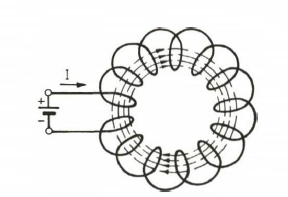

Bildet man nach Bild 8 aus dieser Spule einen Ring, so entsteht im Inneren ein nahezu homogenes Feld; das äußere Feld verschwindet. Bringt man in die Ringspule einen Kern, dann verändert sich das magnetische Feld in seiner Form nicht, aber die magnetische Flußdichte ist stärker geworden.

Bild 8. Ringspule, homogenes Magnetfeld.

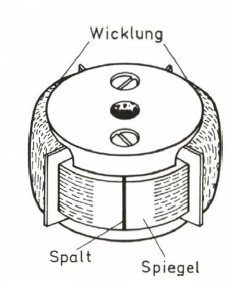

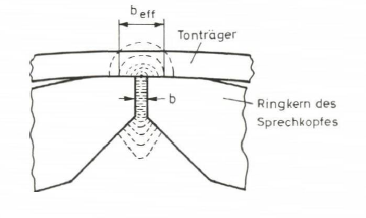

Damit der magnetische Fluß auf das Band wirken kann, ist, wie Bild 9 zeigt, ein Kopfspalt im Ringkern eingebracht, an dessen Stelle sich der Kern gleichzeitig verjüngt. Der Spalt ist aus magnetischen und mechanischen Gründen mit einem nichtmagnetischen Material, zum Beispiel Glimmer, Glas oder Kupferberyllium gefüllt.

Bild 9. Typischer Aufbau eines Tonkopfes.

Die Berührungsfläche zwischen Kopf und Band ist aufgrund des notwendigen engen Kontaktes geschliffen. Diese Stelle nennt man Kopfspiegel. Bei hochwertigen Bandgeräten findet man 3 verschiedene Köpfe, um eine Hinterbandkontrolle während der Aufnahme zu ermöglichen.

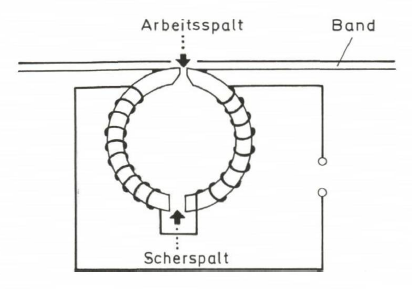

Der Sprech- bzw. Aufnahmekopf besitzt zwei Spalten im Kern (Bild 10). Der Arbeitsspalt in der Mitte des Spiegels erzeugt das Magnetfeld zur Magnetisierung des Bandes. Mit 10...18µm Spaltbreite erreicht man eine Magnetisierung der gesamten magnetischen Schicht; dies ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Dynamik des Magnetbandes.

Bild 10. Sprechkopf, Arbeits- und Scherspalt (siehe Text).

Der zweite Spalt befindet sich auf der Rückseite des Kopfes. Er ist mit circa 500µm relativ breit und bestimmt die magnetischen Eigenschaften des Kopfes. Er kompensiert ebenfalls Änderungen der magnetischen Eigenschaften, die durch unterschiedlich engen Bandkontakt entstehen. Eine auftretende wesentliche Remanenz durch nicht vermeidbare stärkere Stromstöße wird ebenfalls vermieden.

Der Sprechkopf wird in Leistungsanpassung betrieben, um den aus dem induktiven Blindwiderstand resultierenden Frequenzgang zu korrigieren. Deshalb ist seine Impedanz niederohmig. Dieser Zusammenhang wird später näher erläutert.

Der Hörkopf ist genauso aufgebaut wie der Sprechkopf. Es fehlt lediglich der zweite Spalt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen; der Arbeitsspalt ist zur besseren Abtastung von höheren Frequenzen mit 3.. .8µm sehr schmal. Dies erfordert zwangsläufig eine hohe mechanische Präzision. Um die Einwirkung von Fremdfeldem zu reduzieren, ist eine gute Abschirmung erforderlich. Kapazitive Verluste auf der Zuleitung zum Wiedergabeverstärker werden durch die niedrige Impedanz des Hörkopfes vermieden.

Bei Tonbandgeräten der Konsumelektronik und Kassettenrecordern sind Kombiköpfe eingesetzt, die über einen Umschalter entweder als Sprech- oder Hörkopf arbeiten. Das Ergebnis ist ein Kompromiß zwischen Hör- und Sprecheigenschaften, da die Übertragungseigenschaft in beiden Betriebsfällen den Anforderungen entsprechen muß. Eine Hinterbandkontrolle ist bei diesen Geräten während der Aufnahme nicht möglich.

Zum Löschen der aufgezeichneten Information dient der Löschkopf. Sein Arbeitsspalt ist mit 100.. .400 pm sehr breit, damit das Löschfeld die gesamte magnetische Bandschicht durchdringt. Die Kopfkerne werden aus Ferrit hergestellt, um einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Um die Löschwirkung zu erhöhen, sind auch Löschköpfe mit zwei in der Breite unterschiedlichen Arbeitsspalten üblich.

Der Aufsprechvorgang

Liegt an der Wicklung des Sprechkopfes eine Wechselspannung, so entsteht zwischen den Polschuhen des Kerns am Arbeitsspalt ein magnetisches Wechselfeld (Bild 11).

Bild 11. Feldausbildung am Arbeitsspalt des Sprechkopfes.

Gegen die hohe magnetische Leitfähigkeit des Kerns (Permeabilität) stellt der Arbeitsspalt mit seiner geringen Permeabilität einen hohen magnetischen Widerstand dar, an dem sich ein starkes magnetisches Feld aufbaut. (Auch beim elektrischen Stromkreis läßt sich Spannung nur an einem stromdurchflossenen Widerstand messen.) Aufgrund der Verjüngung der Polschuhe am Spalt treten Feldlinien auch aus dem Spalt heraus und dringen in die Magnetschicht des vorbeigleitenden Bandes ein.

Aus der zuvor besprochenen Hysteresekurve eines magnetischen Materials läßt sich die Remanenzkurve ableiten; das Verfahren soll hier nicht dargestellt werden. Während die Hysteresekurve die Größe der Magnetisierung angibt, die das Material unter Einwirkung des magnetischen Feldes aufweist (statische Kennlinie), zeigt die Remanenzkurve die im Material verbleibende Magnetisierung, wenn das Feld nicht mehr einwirkt (dynamische Kennlinie).

Bild 12 zeigt im oberen linken Teil eine typische Remanenzkurve. Nimmt man einen sinusförmigen Strom als Aufsprechsignal an, so wird rasch deutlich, an welchem Grundproblem die Entwickler zu Anfang scheitern mußten. Während jeder Periode wird die Hysteresekurve zwar einmal durchlaufen, aber jeweils im Nulldurchgang des Sinus verzerrt die Remanenzkurve die Signalform. Auch im Scheitelpunkt, wo die Kurve stark gekrümmt ist, kommt es zu Verzerrungen.

Bild 12. Der nichtlineare Verlauf der Remanenzkurve verursacht Verzerrungen.

Diese Nichtiinearität zwischen Eingangs- und Ausgangsgröße macht das direkte Aufsprechen der Modulation unmöglich. Schon früh wandte man zur Kompensation dieser Verzerrungen eine Vormagnetisierung an, um den Arbeitspunkt des Tonträgers in den linearen Bereich der Remanenzkurve zu bringen. Mit einem konstanten Gleichstrom wurde die Vormagnetisierung eingestellt, jedoch waren die daraus resultierenden Nachteile zu groß. Die Nutzdynamik war gering, und aufgrund der prinzipiell inhomogenen Beschichtung des Tonträgers in Verbindung mit dem starken Gleichfluß kam es in Modulationspausen zu störendem Bandrauschen. Aus diesen Gründen wird die Gleichstromvormagnetisierung nicht angewandt.

Die HF-Vormagnetisierung

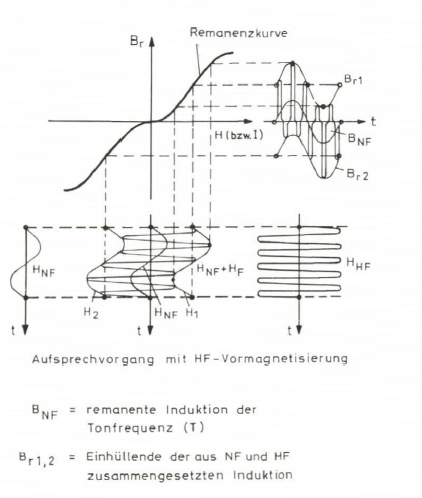

Eine vollständige theoretische Beschreibung des Aufnahmeverfahrens mit HF-Vormagnetisierung, das einer Linearisierung der Remanenzkurve entspricht, ist bisher noch nicht gelungen; die Wirkungsweise läßt sich jedoch modellhaft erklären.

Dem NF-Signal ist ein sinusförmiger HF-Strom überlagert; Bild 13 zeigt unten die beiden Signale und ihre Summe. Es entsteht eine hochfrequente Schwingung, deren Hüllkurve das Nutzsignal repräsentiert. Beim Aufsprechen wird zwar die HF verzerrt, die NF jedoch, die durch die Vormagnetisierung in den linearen Bereich der Kurve verschoben ist, bleibt unverzerrt. Da sich bei der Wiedergabe wegen der geringen Wellenlänge der genaue Verlauf der HF-Modulation nicht abtasten läßt, wird ein Mittelwert der beiden Umhüllenden gebildet, der symmetrisch zum Nullpunkt der Remanenzkurve liegt. Damit liegt die resultierende abgetastete Modulation zwar im Bereich der größten Nichtlinearität der Remanenzkurve, die beiden Umhüllenden, aus denen der Mittelwert entsteht, liegen jedoch im linearen Bereich.

Bild 13. Linearisierung durch HF-Vormagnetisierung. Eine umfassende theoretische Beschreibung ist bisher noch nicht gelungen.

Die Qualität der magnetischen Aufzeichnung ist von der Frequenz und der genauen Einstellung des HF-Vormagnetisierungsstromes abhängig. Für hochwertige Aufzeichnungen sollte die Frequenz im Bereich 80 ...150kHz liegen. Da bei solchen Frequenzen der Aufwand zur Kompensation der Verluste an Sprech- und Löschkopf relativ hoch wird, arbeiten Geräte der Konsumelektronik mit nur40.. .60 kHz.

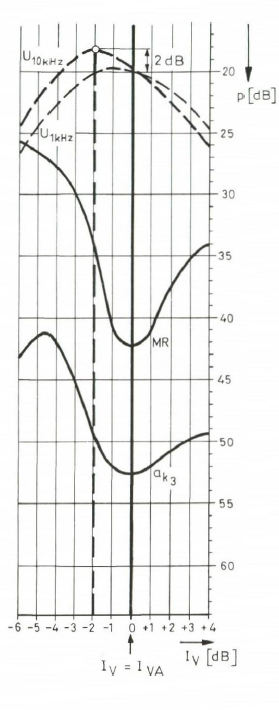

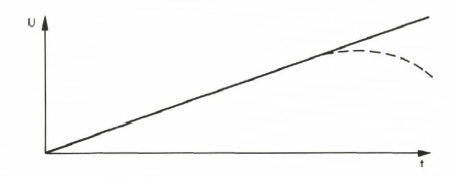

Üblicherweise wird der Vormagnetisierungsstrom bei der Aufzeichnung von 10 kHz (20 dB unter dem Sollpegel) eingestellt, indem man ihn so weit ansteigen läßt, bis sich bei der Hinterbandkontrolle ein maximaler Ausgangspegel ergibt. Dann wird der Strom noch so weit erhöht, bis sich der Pegel, je nach Bandmaterial und Bandgeschwindigkeit, um 2.. .6 dB verringert hat.

Bild 14 verdeutlicht den Zweck dieser Vorgehensweise. Mit der Amplitude der Hochfrequenz verändert sich die Arbeitskennlinie des Tonträgers (Remanenzkurve) und damit auch die Qualität der Aufzeichnung. Die elektroakustischen ‘Daten’ in Bild 14 zeigen:

Bild 14. Im empfohlenen Arbeitspunkt IVa haben der Modulationsrauschabstand MR und der Klirrfaktor (3. Harmonische) die besten Werte. Mit Iv ist der HF-Vormagnetisierungsstrom bezeichnet.

Der Modulationsrauschspannungsabstand ist am größten, wenn die Ausgangsspannung ihr Maximum überschritten hat; der Klirrfaktor der 3. Harmonischen hat in diesem Punkt sein Minimum.

Die Höhe des Vormagnetierungsstromes muß entsprechend den für das Bandmaterial charakteristischen elektroakustischen Daten eingestellt werden. Die genauen Werte finden sich in den Serviceunterlagen der Gerätehersteller und in den Datenblättern des verwendeten Bandmaterials.

Das Bandmaterial

Magnettonbänder bestehen aus einem 8...40 µm dicken Kunststoffträger, der mit einer Schicht aus kleinsten Teilchen magnetisierbaren Materials versehen ist (Bild 15). Die Teilchen sind in ein Bindemittel eingebettet und stellen circa 30% der Beschichtung dar. Die Dicke der Magnetschicht beträgt 4.. .15µm, wobei hoch aussteuerbare Studiobänder sogar mit 25µm beschichtet sind.

Bild 15. Aufbau des Magnetbandes: Träger (z.B. Polyester), Magnetschicht.

Als Trägermaterial werden hauptsächlich PVC und PE (Polyester) verwendet. Beide Materialien haben eine hohe Festigkeit, womit Bandrissen und Dehnungen vorgebeugt wird.

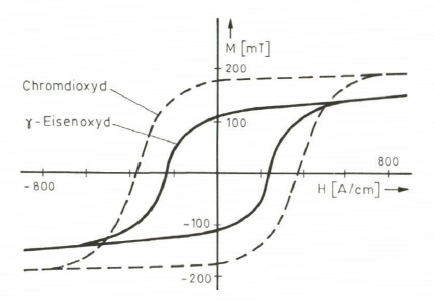

Als magnetisches Material dient meistens Eisenoxyd. Bei niedrigen Bandgeschwindigkeiten, insbesondere bei Tonbandkassetten, hat sich Chromdioxyd als vorteilhaft erwiesen; es besitzt eine große Koerzitivkraft und erlaubt eine gleichmäßigere Beschichtung. Tonbandkassetten und -bänder für geringere Bandgeschwindigkeiten sind im übrigen mit einer dünneren Beschichtung versehen als Studiobänder für 38 cm/s. Bild 16 zeigt die Magnetisierungskurven von Eisenoxyd und Chromdioxyd.

Bild 16. Vergleich der Magnetisierungskurven.

Zur Erhöhung der Aussteuerbarkeit werden die Bänder mit magnetischer Vorzugsrichtung hergestellt. Nach der Beschichtung bringt man das Band bei noch weichem Lack in ein starkes magnetisches Gleichfeld. Die Richtung des Feldes entspricht der Richtung der späteren Aufzeichnung (Längsrichtung). Die Remanenz des Bandes in Längsrichtung ist dann nahezu doppelt so groß wie in Querrichtung.

Tabelle 2.Wichtige magnetische Eigenschaften von Eisen- und Chromdioxyd.

Der Wiedergabevorgang

Die Qualität des Magnetbandes mißt sich an den wesentlichen elektroakustischen Eigenschaften; dies sind Aussteuerbarkeit, Ruhegeräuschabstand und Kopierdämpfung. Hier sind Kompromisse erforderlich; legt der Hersteller einen dieser Parameter besser aus, so wird damit meistens einer der anderen schlechter.

Besprochene Magnettonbänder sind vor magnetischen Feldern zu schützen. Sie vertragen auch keine extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und heftige mechanische Erschütterungen. Um die Qualität zu erhalten, lagern zum Beispiel die Rundfunkanstalten ihre Bänder in vollklimatisierten Räumen bei Temperaturen unter 20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 40 ... 60%.

Bewegt man einen Leiter in einem Magnetfeld quer zur Feldrichtung, so wird in ihm eine elektrische Spannung induziert. Die Spannung entsteht im ruhenden Leiter auch dann, wenn er einem wechselnden Magnetfeld ausgesetzt ist. Die induzierte Spannung ist proportional zur Änderung des magnetischen Flusses.

Das besprochene Band wird eng am Hörkopf vorbeigeführt. Von der Oberfläche des Bandes treten magnetische Feldlinien aus. Da der Kern des Kopfes eine hohe magnetische Leitfähigkeit besitzt, werden die Feldlinien in ihm geschlossen. Es entsteht ein magnetischer Fluß, der sich, je nach der magnetischen Feldstärke, die vom Band ausgeht, entsprechend verändert. Diese Veränderung des magnetischen Flusses in der Tonkopfspule induziert in ihr eine Spannung, die der aufgesprochenen Modulation entspricht.

Hier ist ein Stichwort gefallen, das später im elektronischen Teil wieder erscheinen wird: Der Tonkopf ist eine Spule und hat somit einen frequenzabhängigen induktiven Widerstand. Es ist unerheblich für das Frequenzverhalten einer Spule, ob die Spannung von außen angelegt wird oder durch ein Magnetfeld in ihr induziert wird. Es gilt immer der Zusammenhang:

![]()

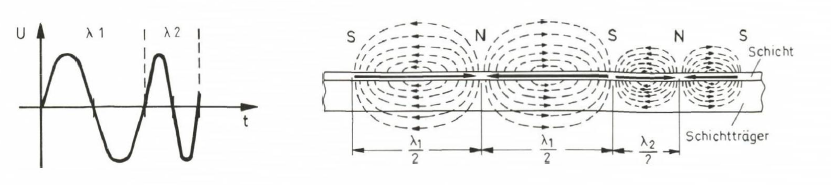

Bei einem für alle Frequenzen konstanten Wechselfluß auf dem Band steigt die Ausgangsspannung des Hörkopfes proportional mit der Frequenz. Dies gilt insbesondere bei niedrigen und mittleren Frequenzen. Zu höheren Frequenzen hin steigt die Ausgangsspannung langsamer und nimmt ab einer bestimmten Frequenz sogar wieder ab. Die Ursachen hierfür liegen in den Abstandsverlusten, den Spaltverlusten und den Entmagnetisierungsverlusten des Bandes. Aus diesem Frequenzverhalten resultiert die erforderliche Entzerrung der Aufsprech- und Wiedergabeverstärker einer Tonbandmaschine.

Der Löschvorgang

Der HF-Vormagnetisierungsstrom wird nicht nur auf den Sprechkopf, sondern auch auf den Löschkopf geschaltet. Bezogen auf die Bewegung des Bandes ist der Löschkopf vor dem Aufnahmekopf angeordnet. Das heißt, vor der Aufnahme wird jedes Band - auch ein völlig neues - zunächst gelöscht.

Während das Band am Löschkopf vorbeigleitet, wird es bis zur Sättigung magnetisiert. Anschließend entfernt sich das Band stetig aus dem Wechselfeld des Kopfes, was eine Entmagnetisierung der magnetischen Schicht zur Folge hat. Das Band ist zur Neuaufnahme bereit. Dieser Vorgang ist sehr wichtig, denn ungenügende Löschung macht sich im Signal-Rauschabstand bemerkbar. Die geforderte Löschdämpfung bei 1 kHz sollte bei Studiomaschinen über 78 dB betragen.

Die einzelnen Tonköpfe befinden sich gemeinsam auf einem Kopfträger. Bei hochwertigen Bandmaschinen ist dieser Kopfträger ein feinmechanisches Meisterstück. Alle Teile bestehen aus nicht magnetisierbarem Material. Die einzelnen Köpfe sind in MU-Metallkapseln eingebaut und zumeist dreipunktgelagert, um die genaue Position zum Band zu justieren. Diverse Führungsrollen gewährleisten eine optimale Bandführung zwischen den Köpfen. Nach Einlegen des Bandes lassen sich die meisten Träger noch mit einer Klappe verschließen. Dies dient der zusätzlichen Abschirmung.

Bild 17. Feldverteilung auf einem besprochenen Band. Die Felder induzieren im Hörkopf Wechselspannungen.

Bild 18. Hörkopfspannung in Abhängigkeit von der Signalfrequenz (gestrichelt: tatsächlicher Verlauf).

Bild 19. HF-Entmagnitisierung beim Löschen.

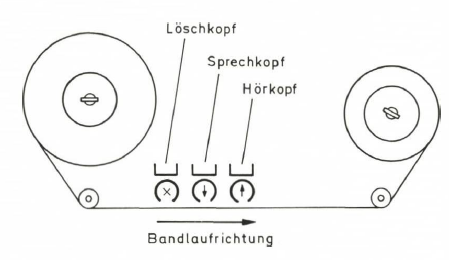

Bild 20. Anordnung der Köpfe.

Bild 21. Allgemeiner Aufbau einer Tonbandmaschine.

Die hier besprochenen Grundlagen der magnetischen Schallaufzeichnung mit analogen Bandmaschinen sind von aktueller Bedeutung, weil typische Digitalgeräte (DAT) mit professionellem Anspruch aus Kostengründen nur sehr langsam Boden gewinnen. Sogar in die Tonstudios der Rundfunkanstalten hält das digitale Modulationsprocessing nur zögernd Einzug. Im übrigen gelten zahlreiche der hier vermittelten Informationen auch für die Aufzeichnung etwa mit PCM-Geräten.

Signalverarbeitung und Bandantrieb

Angesichts der Modellvielfalt der angebotenen Bandmaschinen und Kassettenrekorder kann an dieser Stelle nicht auf die vielen existierenden Schaltungsvarianten eingegangen werden. Die Beschreibung der elektronischen Vorgänge muß sich auf das Wesentliche beschränken und soll dem Anwender eine Hilfestellung geben, aus den technischen Unterlagen seines Gerätes größtmöglichen Nutzen zu ziehen.

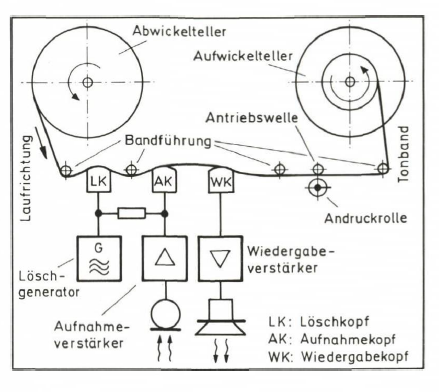

Bild 22 zeigt ein Blockschaltbild zur Verdeutlichung der Funktionsweise von Aufzeichnungs- und Wiedergabeteil mit den dazugehörigen Pegel- und Frequenzverläufen.

Bild 22. Blockschaltbild mit Pegelverläufen der vollständigen Aufnahme-Wiedergabe-Kette.

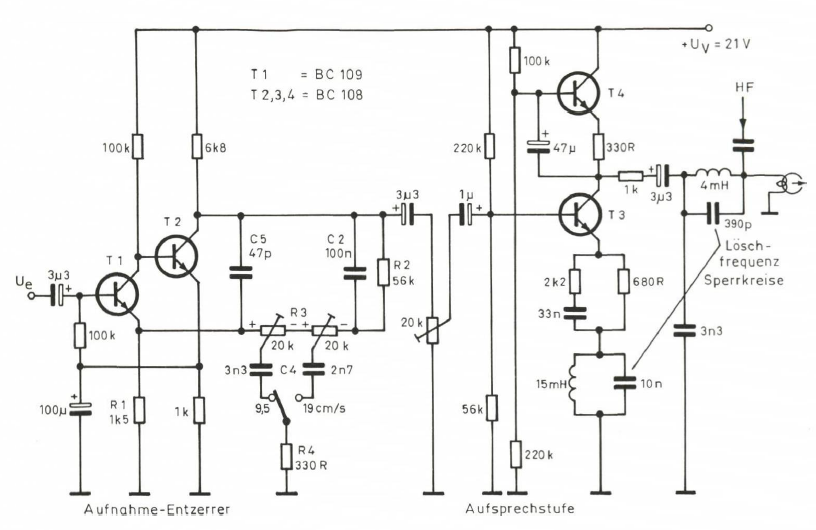

Der Aufsprechverstärker

Da sich die verschiedenen Signalquellen schwerlich direkt an den Sprechkopf anschließen lassen, benötigt man zur Anpassung einen Aufsprechverstärker. Die Grundforderungen für diesen Verstärker sind einerseits eine hohe Aussteuerdynamik. andererseits ein sehr niedriger Klirrfaktor.

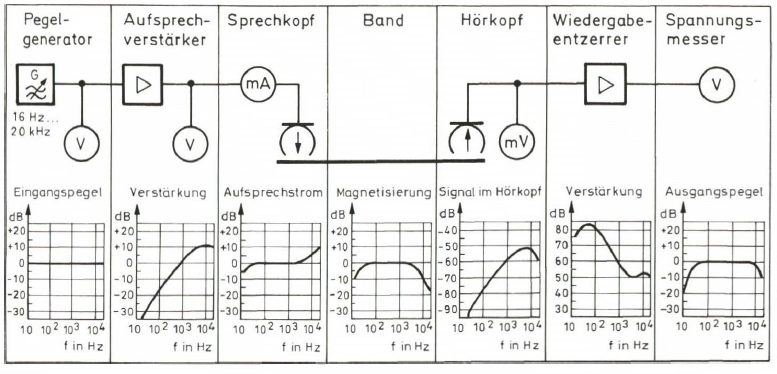

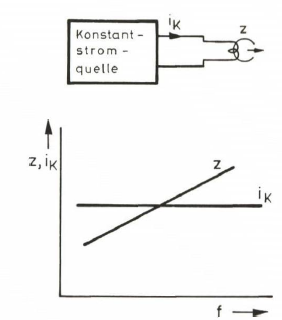

Die Kopfimpedanz nimmt mit ansteigender Frequenz linear zu. Wie in Bild 23 zu erkennen ist, nimmt folglich der Kopfstrom ik bei konstanter Generatorspannung linear ab.

Bild 23. Frequenzabhängiger Verlauf der Kopfimpedanz und des Kopfstroms bei konstanter Generatorspannung.

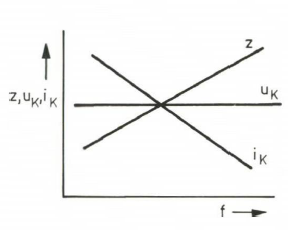

Innerhalb des gesamten Frequenzspektrums muß jedoch eine gleichmäßige Magnetisierung des Bandes gewährleistet sein. Der Aufsprechverstärker muß also als Konstantstromquelle arbeiten, wie es in Bild 24 dargestellt ist. In der Praxis realisiert man dies durch eine hohe Ausgangsimpedanz des Verstärkers. Als Faustformel gilt, daß die Ausgangsimpedanz den circa zehnfachen Wert der Impedanz des Sprechkopfes bei der höchsten zu übertragenden Frequenz aufweisen sollte.

Bild 24. Ein über der Frequenz konstanter Kopfstrom ruft eine gleichmäßige Magnetisierung des Tonbands hervor.

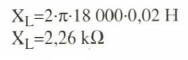

Beispiel: Die Induktivität des Aufnahmekopfes betrage 20 mH, die höchste Übertragungsfrequenz sei 18 kHz. Dann gilt:

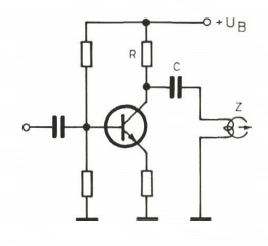

Der Ohmsche Anteil kann der Einfachheit halber vernachlässigt werden. In dem gewählten Beispiel sollte die Ausgangsimpedanz des Aufsprechverstärkers einen Wert von circa 22 kΩ (oder höher) aufweisen. Durch eine Transistorstufe in Emitterschaltung (Bild 25) ist dieser Wert ohne weiteres zu realisieren.

Bild 25. Prinzip eines Aufsprechverstärkers in Emitterschaltung.

Bereits bei der Betrachtung des Wiedergabevorgangs wurde festgestellt, daß für höhere Frequenzen Übertragungsverluste auftreten, die durch entsprechende Entzerrungsmaßnahmen ausgeglichen werden müssen. Da jede Art von Entzerrung zwangsläufig eine Verstärkung des entsprechenden Frequenzbandes beinhaltet und somit auch das in diesem Spektrum auftretende Rauschen mitverstärkt wird, ist es sinnvoll, den entsprechenden Höhenverlust bereits teilweise im Aufsprechverstärker zu kompensieren. Jeder Aufnahmeverstärker besitzt deshalb eine spezielle Entzerrung, die gewährleistet, daß die Verstärkung bei hohen Frequenzen zunimmt und damit der Kopfstrom ansteigt. Die Verstärkungszunahme ist für jede Bandgeschwindigkeit mit je einem Trimmer einstellbar (Bild 26). Zusätzlich zu diesen Trimmern steht noch ein Pegelsteller zur Justage des Kopfstroms zur Verfügung.

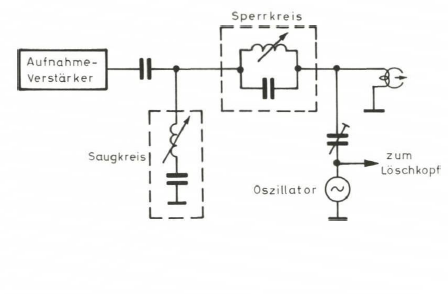

Bild 26. Aufsprechverstärker mit Entzerrer-Netzwerk.

Der modulierte Kopfstrom wird anschließend mit dem Vormagnetisierungsstrom gemischt. Um Verzerrungen durch die Rückwirkung des HF-Signals auf den Aufsprechverstärker zu vermeiden, befindet sich in der Ausgangsleitung des Verstärkers ein zumeist als ‘bias trap’ bezeichneter Sperrkreis. Diese HF-Falle ist nichts anderes als ein Parallelschwingkreis, der auf die Frequenz des Vormagnetisierungssignals abgestimmt ist. Zusätzlich zum Sperrkreis ist in der in Bild 27 wiedergegebenen Prinzipschaltung ein Saugkreis (Reihenschwingkreis) vorhanden, der die Wirkung des Sperrkreises unterstützt.

Bild 27. HF-Rückwirkungen werden durch Einfügen eines Sperrkreises (bias trap) vermieden.

Der Oszillator

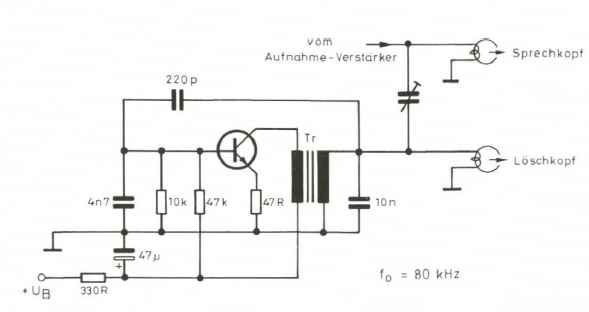

Der Vormagnetisierungsstrom wird mit einem Sinusoszillator (Bild 28) erzeugt, dessen Frequenz weit außerhalb der NF-Bandbreite liegen soll. Auch in Mehrspurmaschinen existiert zumeist nur ein gemeinsamer Oszillator für alle Kanäle. In älteren Maschinen griff man oft auf die Meißner-Grundschaltung zurück, die mit einer zusätzlichen Gegentaktendstufe versehen wurde. Bei neuen Maschinen, die über digitale Steuerungen verfügen, wird ein zentraler Quarzoszillator angezapft, dessen Frequenz heruntergeteilt wird. Ein Tiefpaß formt anschließend aus der Rechteckannähernd eine Sinusschwingung, die noch entsprechend verstärkt wird. Die Klirrfaktorwerte des erzeugten HF-Signals müssen möglichst niedrig sein. Jede Asymmetrie verursacht zudem eine Gleichstromvormagnetisierung, die sich als störendes Rauschen bemerkbar macht. Bei auftretenden Übertragungsfehlern, die mit Rauschen und Verzerrungen einhergehen, stellt sich zumeist ein Fehler im Bereich der Vormagnetisierung als Ursache heraus.

Bild 28. Typischer Oszillator zum Erzeugen des Vormagnetisierungs-Signals.

Der erforderliche Vormagnetisierungsstrom kann - entsprechend der Bandsorte - mit einem Trimmer eingestellt werden. Da für unterschiedliche Bandgeschwindigkeiten ebenfalls unterschiedliche Stromstärken nötig sind, ist ein solcher Trimmer für jede einstellbare Geschwindigkeit vorhanden.

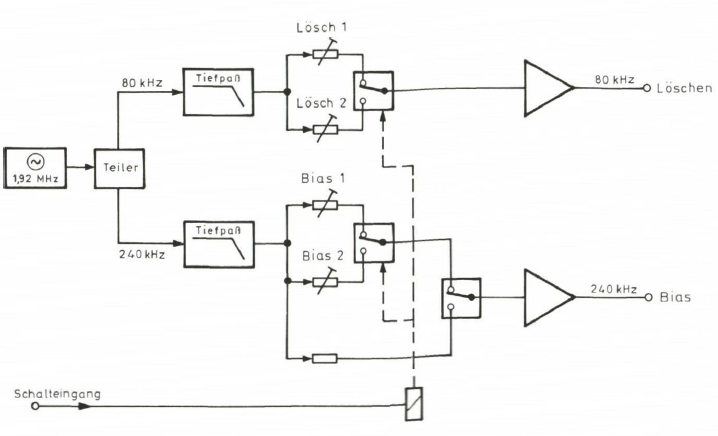

Parallel zum Aufnahmekopf speist der Oszillator vielfach auch den Löschkopf. Andere Maschinen, zum Beispiel Studer A 800, verwenden unterschiedliche Frequenzen zur Löschung und Vormagnetisierung. Man benötigt in diesen Fällen einen zweiten Oszillator, mit dessen Signal der Löschkopf separat angesteuert wird (Bild 29). Der Kopfstrom ist selbstverständlich einstellbar, um die erforderliche Löschdämpfung von mehr als 56 dB zu gewährleisten. Der Löschstrom sollte ebenfalls einen niedrigen Klirrfaktor haben, und der Sinusverlauf muß symmetrisch sein, also ohne DC-Komponente. Ist eine Asymmetrie vorhanden, findet am Löschkopf eine Gleichstrommagnetisierung statt, die sich ebenfalls als störendes Grundrauschen bemerkbar macht. Der Lösch- und Vormagnetisierungsstrom bleiben während der Wiedergabe ausgeschaltet. Der Oszillator selbst arbeitet hingegen ständig, um am Beginn einer Aufnahme Fehler durch die unvermeidliche Einschwingzeit zu verhindern.

Bild 29.In einigen Geräten weisen die Signale für Löschung und Vormagnetisierung unterschiedliche Frequenzen auf.

Der Wiedergabeverstärker

Nachdem durch Aufsprechverstärker und Oszillator bislang dafür gesorgt wurde, daß innerhalb des angestrebten Frequenzspektrums ein gleichmäßiger Fluß das zuvor am Löschkopf entmagnetisierte Band magnetisieren kann, soll nun die Information hinter dem Wiedergabekopf wieder hörbar gemacht werden.

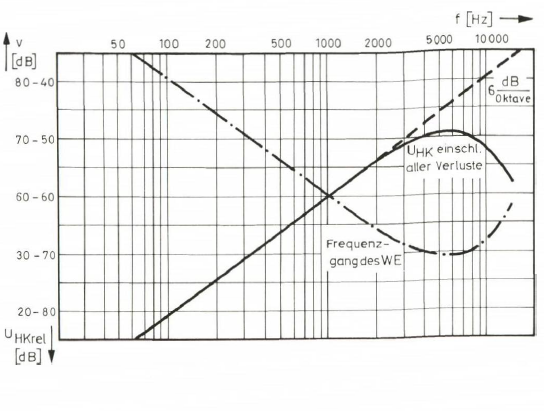

Dabei treten einige Besonderheiten auf, die anhand eines Zahlenbeispiels verdeutlicht werden können: Angenommen, bei einer Magnetisierung mit 320 pWb pro mm Spurbreite liegt bei einer Frequenz von 1 kHz am Wiedergabekopf eine Spannung von 1,55 mV als EMK an. Gewünscht sei ein Ausgangspegel von 1,55 V (+6 dBm). Demnach ist eine Verstärkung von 60 dB erforderlich. Dem Datenblatt einer Studiomaschine (z. B. M 15 A von Telefunken) kann entnommen werden, daß der Geräuschspannungsabstand am Ausgang 56 dB beträgt. Damit steht bereits fest, daß der Verstärker extrem rauscharm ausgelegt sein muß. Da die Spannung am Wiedergabekopf (Bild 30) linear mit der Frequenz ansteigt, muß die Verstärkung entsprechend beeinflußt werden, um einen linearen Frequenzgang zu erhalten.

Bild 30. Frequenzgang der Hörkopfspannung UHK sowie des erforderlichen Wiedergabeentzerrers WE.

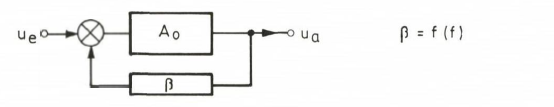

Wenn der Spannungspegel am Kopf mit 6 dB/Oktave ansteigt, muß die Verstärkung um 6 dB/Oktave gesenkt werden. Die Lösung besteht in einer frequenzabhängigen Gegenkopplung (Bild 31).

Bild 31. Blockschaltbild eines Verstärkers mit frequenzabhängiger Rückkopplung.

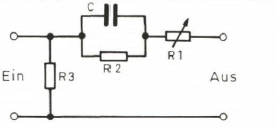

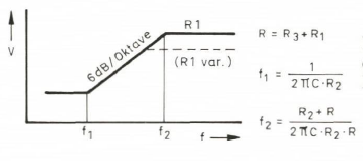

Um einen definierten Frequenzgang zu erzielen, kann man in den Rückkopplungszweig eines Wiedergabeverstärkers ein RC-Glied einfügen. Je nach Anordnung der RC-Komponenten erreicht man einen frequenzabhängigen Anstieg der Verstärkung mit einer Steilheit von 6 dB/Oktave oder - wie für die Wiedergabeentzerrung erforderlich - eine entsprechende Abnahme der Verstärkung. Durch einen regelbaren Vorwiderstand läßt sich die Entzerrung der hohen Frequenzen beeinflussen. Eine der möglichen Grundschaltungen ist in Bild 32 wiedergegeben, der zugehörige Frequenzgang in Bild 33.

Bild 32. Grundschaltung eines Entzerrer-Netzwerks.

Bild 33. Frequenzgang des Entzerrers aus Bild 32.

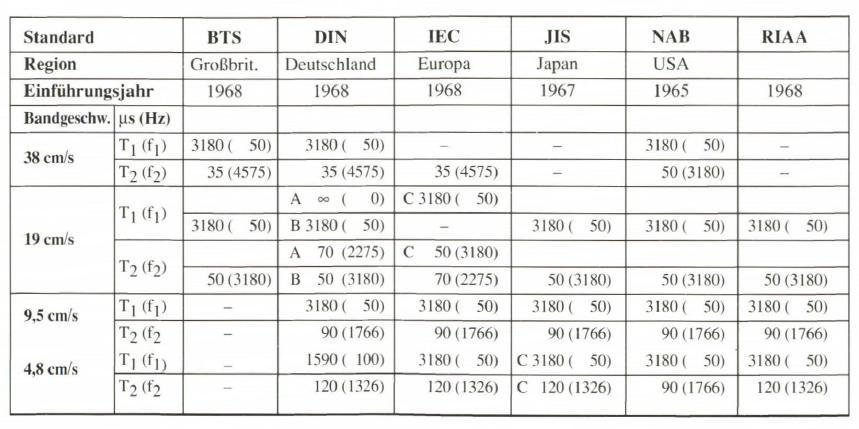

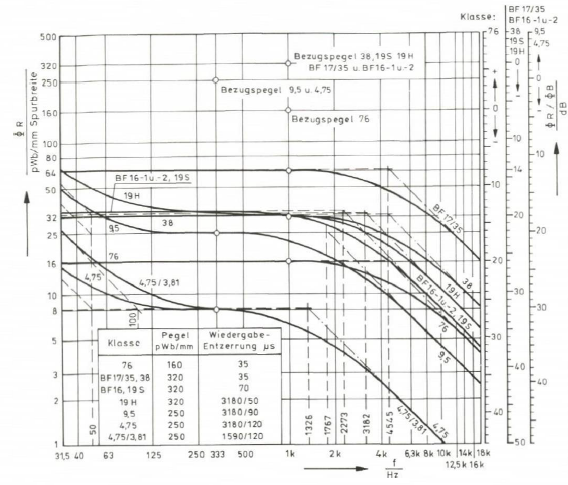

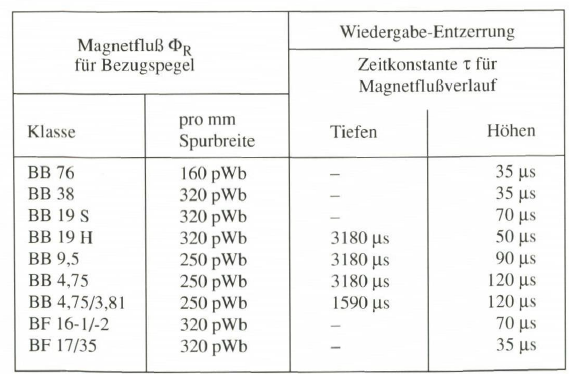

Durch international gültige Normen sind die Eckfrequenzen f1 und f2 sowohl für den Heim- als auch für den Studiobereich fest vorgegeben. Tabelle 3 gibt die wichtigsten Kennwerte wieder, teilweise nach Studiobereich (A) und Heimbereich (B) unterteilt beziehungsweise einer Revision unterworfen (C). Die genormten Kennwerte gewährleisten die Kompatibilität des Bandmaterials und ermöglichen in der Praxis die Produktion von Tonaufnahmen in verschiedenen Studios mit unterschiedlichen Maschinen. Für jede Norm sind entsprechende Bezugsbänder erhältlich, mit denen die Maschinen eingemessen werden können. Bild 34 stellt die Kennlinien dieser Bezugsbänder grafisch dar, in Tabelle 4 sind die Werte numerisch aufgelistet.

Tabelle 3. Gebräuchliche Standards der Zeitkonstanten von Bandgeräten für den Heim- und Studiobereich.

Bild 34. Frequenzabhängiger Verlauf der Magnetflüsse verschiedener DIN-Bezugsbänder.

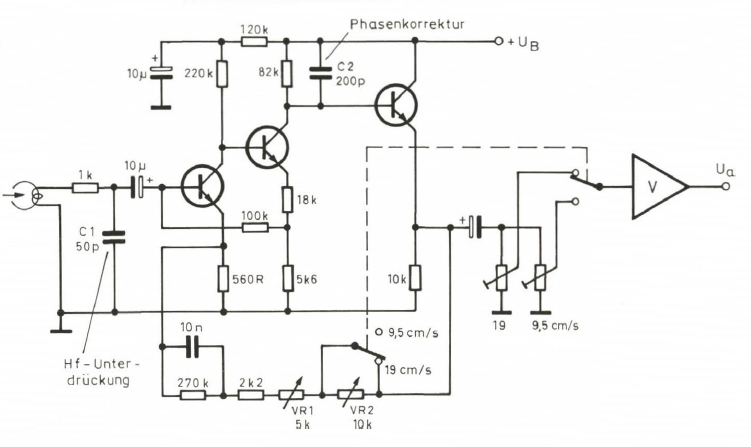

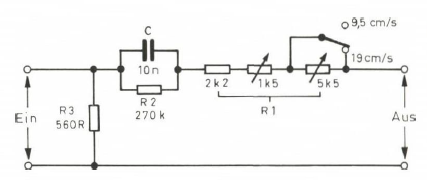

Bild 35 zeigt beispielhaft die Schaltung eines Wiedergabeverstärkers für zwei umschaltbare Bandgeschwindigkeiten. Der in dieser Schaltung enthaltene Rückkopplungszweig ist in Bild 36 separat wiedergegeben. Deutlich ist die Ähnlichkeit mit der Grundschaltung in Bild 32 zu erkennen.

Bild 35. Einfacher Wiedergabeverstärker mit Entzerrungs-Netzwerk.

Bild 36. Schaltung des Rückkopplungszweiges aus Bild 35.

Hochwertige Studiomaschinen verfügen für die Einstellung der Wiedergabeentzerrung zumeist über drei Pegelsteller, ln der Studionorm ist der Frequenzgang zunächst linear und fällt dann bei einer Zeitkonstanten von 35 ![]() s (das entspricht einer Frequenz von 3180 Hz) mit 6 dB/Oktave ab. Um die Übertragungsverluste auszugleichen, sind zwei Höhensteller vorhanden: einer im Bereich der Eckfrequenz, einer für den Bereich oberhalb 15 kHz. Um auch den unteren Frequenzbereich beeinflussen zu können, ist ein Tiefensteller vorhanden, der unterhalb von 100 Hz greift. Diese drei Steller sind für jede Bandgeschwindigkeit getrennt vorhanden und werden beim Wechsel der Geschwindigkeit mit umgeschaltet. Mit einem Pegelsteller kann der Ausgangspegel bei Wiedergabe der Bezugsfrequenz (mit Bezugspegel z. B. 320 pWb/mm) eingestellt werden.

s (das entspricht einer Frequenz von 3180 Hz) mit 6 dB/Oktave ab. Um die Übertragungsverluste auszugleichen, sind zwei Höhensteller vorhanden: einer im Bereich der Eckfrequenz, einer für den Bereich oberhalb 15 kHz. Um auch den unteren Frequenzbereich beeinflussen zu können, ist ein Tiefensteller vorhanden, der unterhalb von 100 Hz greift. Diese drei Steller sind für jede Bandgeschwindigkeit getrennt vorhanden und werden beim Wechsel der Geschwindigkeit mit umgeschaltet. Mit einem Pegelsteller kann der Ausgangspegel bei Wiedergabe der Bezugsfrequenz (mit Bezugspegel z. B. 320 pWb/mm) eingestellt werden.

Zur einwandfreien Reparatur und Einmessung empfiehlt sich die Verwendung eines entsprechenden Bezugsbandes. Gerade für Studioaufnahmen ist die Einhaltung der Normen wesentlich für die Produktion von Demo-Bändern.

Stereobetrieb

Eine Stereomaschine funktioniert grundsätzlich genau so wie beschrieben, mit dem Unterschied, daß alle Schaltungsgruppen - außer dem HF-Oszillator - doppelt vorhanden sind.

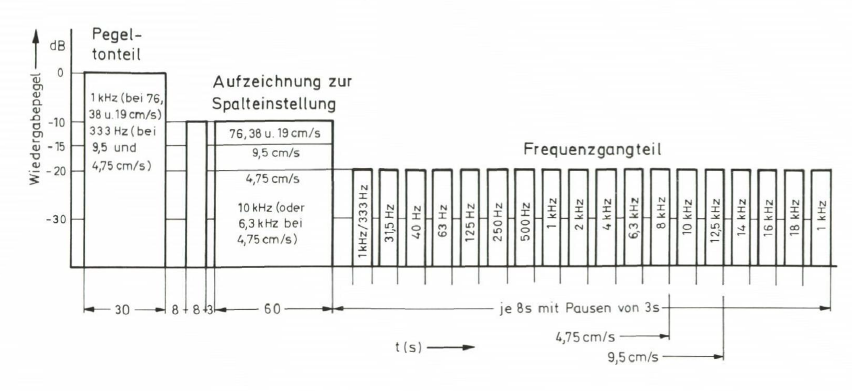

Die Tonköpfe bestehen aus zwei Kernen mit getrennten Wicklungen. Beide Systeme sind in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht. Zwischen den beiden Stereospuren ist eine Trennspur mit einer Breite von 0,75 mm vorhanden. Lediglich der Löschkopf arbeitet für beide Spuren gleichzeitig. Auch die Aufnahme- und Wiedergabeverstärker sind doppelt vorhanden. Sie müssen für beide Kanäle absolut gleichmäßig eingemessen werden. Bezüglich der Kopfjustage ist insbesondere auf den Azimuth zu achten. Bei Wiedergabe eines Bezugsbandes müssen die Ausgangsspannungen über dem gesamten Frequenzbereich phasengleich sein. Hierfür enthalten die Testbänder einen entsprechenden Abschnitt mit einem um 10 dB unter dem Bezugspegel liegenden 10-kHz-Signal. ln Bild 37 ist der Inhalt eines Bezugsbandes grafisch dargestellt. Während der magnetische Fluß bei Monomaschinen 320 pWb pro mm Spurbreite beträgt, arbeiten Stereomaschinen mit 510 pWb pro mm Spurbreite. Neben dem Gewinn an 4 dB Dynamik gewährleistet diese Vorgehensweise die Kompatibilität bei der Wiedergabe von Stereo-Aufnahmen auf Monomaschinen.

Bild 37. Zeitliche Abfolge der Prüfsignale auf DIN-Bezugsbändern.

Tabelle 4. Übersicht über verschiedene DIN-Bezugspegel.

Mehrspurbetrieb

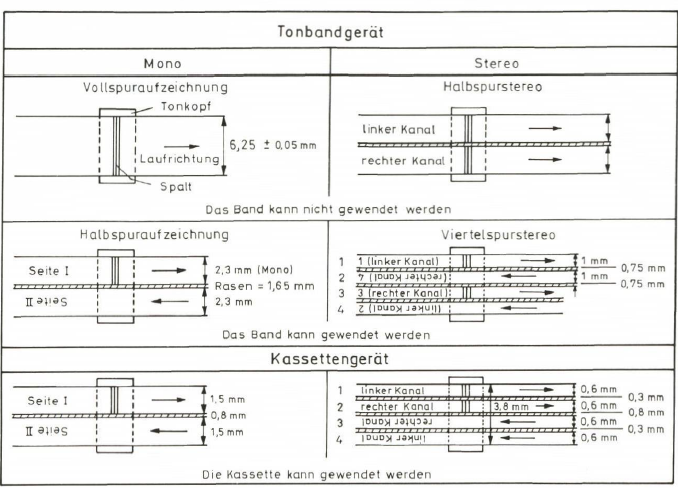

Kaum einem Besitzer einer Stereo- Heimtonbandmaschine ist bekannt, daß dieses Gerät im Sinne der Norm keine Stereomaschine, sondern eine Zweikanalmaschine ist, mit der ein Stereosignal aufgezeichnet und wiedergegeben wird. Dies gilt insbesondere auch für die häufig anzutreffenden Viertelspurmaschinen, die in beiden Laufrichtungen arbeiten. Hier wird - wie auch beim Kassettenrekorder - für eine Aufzeichnungsrichtung nur die Hälfte des Bandes genutzt, so daß praktisch vier Aufzeichnungsspuren entstehen, ln Bild 38 sind die gebräuchlichsten Spurlagen wiedergegeben.

Bild 38. Übersicht über die gebräuchlichsten Spurlagen.

Selbst im Studiobereich unterscheidet man zwischen Zweikanal- und Stereomaschinen. Zweikanalmaschinen haben eine Trennspur mit einer Breite von 2 mm sowie einen Zweispurlöschkopf. Damit läßt sich ein individuelles Aufzeichnen beider Spuren realisieren. Will man beide Spuren synchron bespielen, zum Beispiel mit sich selbst ein Duett singen, so muß man einerseits die erste Spur hören und andererseits auf die zweite Spur aufsprechen. Bei Geräten mit getrennten Köpfen für Aufnahme und Wiedergabe ergäbe sich jedoch aufgrund des Abstands zwischen den Köpfen ein Zeitversatz. Als Echoeffekt ist dies zwar hervorragend zu gebrauchen, aber für synchrone Aufzeichnungen nicht verwendbar.

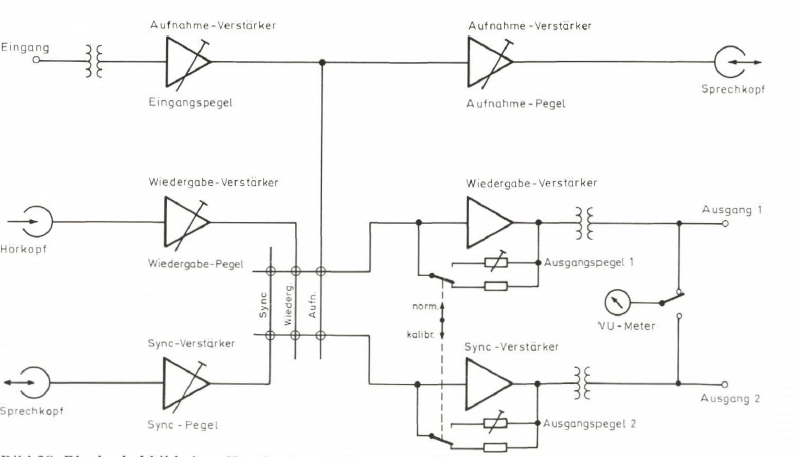

Aus diesem Grund weisen fast alle Studiomaschinen eine sogenannte Simul-Sync-Funktion auf. Das heißt, daß ein separater Wiedergabeverstärker vorhanden ist, der an den Aufnahmekopf der wiedergebenden Spur geschaltet wird und dessen Signal an den Ausgang der Maschine legt. Abgehörtes und aufzunehmendes Signal verlaufen nun synchron. Bei Studiomaschinen sind Sync- und Wiedergabeverstärker im Prinzip baugleich. Der Unterschied der Wiedergabequalität ist allenfalls meßtechnisch zu ermitteln.

In Maschinen mit 4, 8, 16, 24 oder gar 32 Spuren sind entsprechend viele Aufnahme- und Sync-Verstärker vorhanden, die untereinander auf gleiche Kennwerte abgeglichen sind. Die Aufzeichnung erfolgt grundsätzlich im Sync-Verfahren. Der aufzeichnende Kanal ermöglicht am Ausgang zwar keine Hinterbandkontrolle, aber die Synchronisierung der einzelnen Spuren ist gewährleistet. Zu jedem Kanal gehört eine Bedienungseinheit, die den Status der Spur festlegt. Input, Sync und Repro lauten die Bezeichnungen der drei Signale, die am Ausgang der Maschine abgehört werden können.

Bei der Aufzeichnung im Studio ist vielfach ein Überspielen einzelner Passagen vonnöten, und zwar mit dem sogenannten Overdub-Verfahren. Hier ist eine exakte Steuerung der Lösch- und Aufnahmefunktion nötig, um Knackstörungen beim Ein- und Ausstieg zu vermeiden. Das Blockschaltbild eines Kanals einer Mehrspurmaschine (Bild 39) zeigt die einzelnen Stufen nochmals im Zusammenhang. Auf jeden der beiden Ausgangsverstärker kann entweder das Eingangssignal, das Sync- oder das Repro-Signal geschaltet werden.

Bild 39. Blockschaltbild eines Kanals einer Mehrspurmaschine.

Laufwerk und Bandantrieb

Bisher wurden die signalverarbeitenden Elemente und deren Funktion erläutert. Sie bestimmen zwar im wesentlichen die Qualität von Aufzeichnung und Wiedergabe, aber die Bewegungen des Informationsträgers ‘Tonband’ müssen ebenfalls gesteuert und kontrolliert werden: Schnell vor- und zurückspulen, bremsen, eine bestimmte Stelle auf dem Band finden und exakt mit derselben Geschwindigkeit wiedergeben, mit der aufgenommen wurde - so lauten die wesentlichen Forderungen.

Die Aufgabenstellung ist klar, die Realisierung zum Teil schwierig. Nicht umsonst ist die Mechanik der komplizierteste und teuerste Teil einer Bandmaschine. Zu den Elementen des Antriebs gehören alle Führungsrollen, die Tonwelle (Capstan), die aus Hartgummi bestehende Andruckrolle, der Capstanmotor sowie die beiden Wickelmotoren mit ihren Bremssystemen. All diese Teile sind im Verbund für die konstante Tonträgergeschwindigkeit, den korrekten Bandzug und ein sauberes Aufwickeln des Bandes - insbesondere beim Umspulen in beiden Richtungen - zuständig. Sie sind auch dafür verantwortlich, daß das Band in der richtigen Höhe mit dem erforderlichen Druck an den Tonköpfen vorübergleitet. Insbesondere bei Mehrspurmaschinen mit 1"- und 2"-Bändem ist die Bandführung sehr wichtig.

Alle Rollen müssen sauber gehalten werden und exakt justiert sein. Dies gilt insbesondere für die Andruckrolle, die das Band an die Tonwelle drückt. Der Andruck muß über die gesamte Breite gleichmäßig verteilt sein, da sich ansonsten das Band wellt beziehungsweise nach oben oder unten herausläuft. Die meisten Hersteller bieten für die Justage spezielle Servicekits an - Meßlehren und passendes Werkzeug -, die die Arbeit an diesen Teilen erleichtern.

Doch nun zur Funktion: Nach dem Drücken der Play-Taste setzt sich das Band in Bewegung, wobei die beiden Wickelmotoren die Aufgabe haben, den nötigen Bandzug zu erzeugen. Dazu werden sie so geschaltet, daß der Aufwickelmotor in Aufwickclrichtung und der Abwickelmotor in Rückwickelrichtung betrieben wird. Damit entsteht zum einen der nötige Aufwickelzug, der ein ausreichend festes Aufwickeln der Bandrolle gewährleistet,und zum anderen der notwendige Gegenzug, der für den ausreichenden Andruck des Bandes an die Köpfe sorgt.

Während des Durchlaufs eines Bandes sollte der Andruck an die Köpfe und die Festigkeit des Bandwickels stets konstant sein. Somit müssen alle Zugkräfte unabhängig vom sich ändernden Durchmesser der beiden Bandwickel konstant bleiben. Diese Forderung wird durch das Regeln des Drehmoments der Wickelmotoren erfüllt. Als Istwertgeber dient der bewegliche Schwenkhebel, über den bei den meisten Maschinen das Band geführt wird. Die Bandzug-Regelung erfolgt bei neueren Maschinen auf elektronischem Weg: Der Schwenkhebel ist mit einem Potentiometer mechanisch gekoppelt, und dieses Poti wiederum gibt eine von der Zugkraft abhängige Spannung an den Regelkreis weiter.

In anderen Maschinen ist der Fühlhebel mit den Bremsen der Wickelmotoren mechanisch verbunden. Diese Bremssysteme sind bei den meisten Maschinen sehr einfach und betriebssicher. Sie arbeiten mit einem graphitierten Filzband, das die Schwungmasse des Motors praktisch um 180° umschlingt. Das Bremsmoment ist dabei von der Stellung des Führungshebels und somit vom jeweiligen Wickeldurchmesser abhängig.

Hochwertige Studiomaschinen verfügen zum Teil auch über zwei Fühlhebel: einen für die Abwickelund einen für die Aufwickelseite. Da sich die Kräfte der beiden Wickelmotoren die Waage halten, ist noch ein dritter Antrieb notwendig, der das Band in Bewegung setzt: der die Tonwelle antreibende Capstanmotor (Tonwellenmotor). Durch die mitlaufende Andruckrolle (Pinch Roller) wird das Band gegen die rotierende Tonwelle gedrückt.

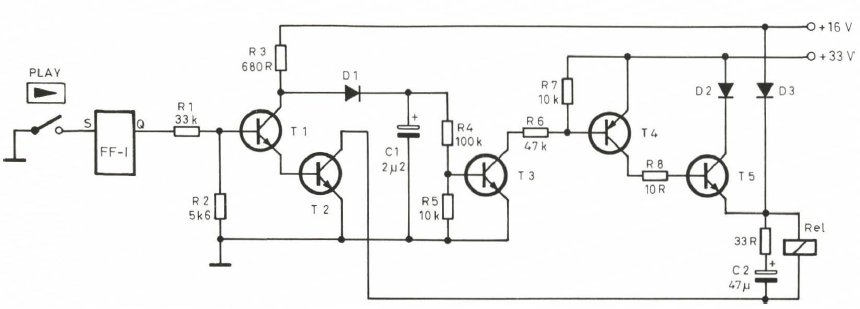

Die Andruckrolle wird im allgemeinen von einem Elektromagneten (Solenoid) bewegt. Eine Schaltung zum Ansteuern des Elektromagneten ist in Bild 40 wiedergegeben. Diese Andruckbewegung sollte zwar schnell erfolgen, darf aber nicht so ruckartig verlaufen, daß sich Bandschlaufen vor dem Kopfträger bilden. Der Andruck muß stark genug sein, um eine Bandbewegung ohne Schlupf zu erreichen, er darf aber keineswegs die Tonwelle abbremsen. Die als ‘Wow’ und ‘Flutter’ bezeichneten Effekte entstehen vielfach an dieser kritischen Stelle. Die Andruckrolle sollte stets sauber sein und eine glatte Oberfläche aufweisen. Insbesondere in 1"- und 2"-Maschinen muß die Andruckrolle exakt justiert sein.

Bild 40. Typische Schaltung zum Ansteuem des Elektromagneten (Rel) für die Andruckrolle.

Vielfach wird der Capstanmotor direkt am Netz betrieben. Dabei ist die Bandgeschwindigkeit bei konstanter Motordrehzahl proportional zum Durchmesser der Tonwelle. Da jedoch Änderungen der Netzfrequenz in Verbindung mit Toleranzen des Tonwellen-Durchmessers zu Schwierigkeiten beim Gleichlauf führen können, ist man

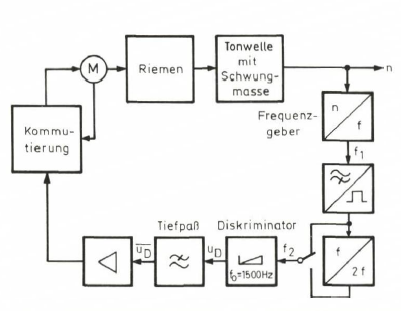

dazu übergegangen, die Geschwindigkeit elektronisch zu regeln. Hierzu verwendet man regelbare, kollektorlose Gleichstrommotoren. Diese Art des indirekten Tonwellenantriebs ist beispielsweise in der M 15 A realisiert. Der Motor treibt über einen Riemen die Tonwelle, an deren unterem Ende ein Frequenzgeber angebracht ist. Dieser besteht aus einer gleichstromdurchflossenen Spule in einem magnetischen Kreis. Über zwei Zahnkränze mit jeweils 150 Zähnen, von denen einer feststeht und der andere sich mit der Tonwelle dreht, wird eine Wechselspannung mit 150 Perioden pro Umdrehung erzeugt. Das Blockschaltbild für den Tonwellenantrieb ist in Bild 41 wiedergegeben.

Bild 41. Blockschaltbild für einen indirekten Tonwellenantrieb.

Im Gegensatz zu anderen Abtastverfahren, bei denen ein Zahnrad nur an einer Stelle abgetastet wird, wird hier stets ein Mittelwert über den gesamten Umfang gebildet. Teilungsfehler fallen somit in erster Näherung heraus, und es wird ein besserer Gleichlauf der Tonwelle erreicht. Die Maschine bietet die Wahl zwischen zwei Bandgeschwindigkeiten, namentlich 19 cm/s und 38 cm/s. Aus der Tonwellendrehzahl und der Zähnezahl ergeben sich somit zwei Frequenzen am Ausgang des Gebers: 750 Hz für 19 cm/s und 1500 Hz für 38 cm/s. Bei 19 cm/s wird die Frequenz des Gebers elektronisch verdoppelt; somit steht am Eingang des Diskriminators immer eine Frequenz von 1500 Hz an. Das am Ausgang des Diskriminators anstehende Signal wird in einem Tiefpaß geglättet und anschließend verstärkt; das Signal dient der Drehzahlsteuerung des elektronisch kommutierten Tonwellenmotors.

In diesen Regelkreis kann man nun eingreifen. um die Bandgeschwindigkeit stufenlos zu steuern. Diese als Varispeed bezeichnete Eingriffsmöglichkeit wird beispielsweise immer dann angewendet, wenn in der Musikproduktion eine Gesangsstimme in eine tiefere Tonlage versetzt werden soll. Die Bandgeschwindigkeit wird während der Aufnahme so weit erhöht, daß die Tonlage der Musik zum Beispiel um eine Terz nach oben transponiert wird. Der Sänger singt nun in seiner normalen Stimmlage dazu. Während der Wiedergabe wird dann mit normaler Geschwindigkeit gearbeitet, mit der Folge, daß die Stimme des Sängers nun um eine Terz nach unten versetzt ist.

Die Ausführung anderer Tonwellenantriebe ist vom Prinzip her ähnlich. Für die detaillierte Funktionsbeschreibung der jeweiligen Maschine soll an dieser Stelle auf die Service-Unterlagen der Hersteller verwiesen werden.

ln den meisten Maschinen ist der Tonwellenmotor nach Einlegen des Bandes ständig eingeschaltet, um die Nachteile des Hochlaufens auf Sollgeschwindigkeit zu verhindern. Beim schnellen Vor- und Rücklauf wird das Band zumeist über besondere Hebel im Kopfträger von den Köpfen weggeführt. Diese Maßnahme verhindert den Verschleiß der Köpfe und schont das Bandmaterial. Während des Umspulens bleiben die Signalausgänge der Maschine normalerweise ausgeschaltet.

Viele Maschinen bieten neben den normalen Umspulfunktionen noch eine sogenannte Cue-Möglichkeit: Über einen Regler kann das Band in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung bewegt werden, wobei der Kopfkontakt erhalten bleibt und die Wiedergabeverstärker eingeschaltet sind. Diese Funktion ist für das Schneiden von Tonbändern wichtig, um bestimmte Passagen der Aufnahme zu finden.

Beim Umspulen ist es wichtig, daß das Band fest aufgewickelt wird. Deshalb wird der Motor der Aufwickelseite mit voller Betriebsspannung betrieben. Der Motor der anderen Seite erhält eine niedrigere Spannung, um den erforderlichen Bandzug zu gewährleisten. Die oben beschriebene Regelung über die Fühlhebel ist auch im Umspulbetrieb aktiv. Sie ist hier besonders wichtig, da relativ hohe Drehmomente auftreten. Ein fehlerhaftes Bremssystem kann immerhin Bandsalat erzeugen oder schlimmstenfalls ein 2"-Band in einen PVC-Zwirnfaden umarbeiten. Deshalb wird bei diesen Maschinen der Bandzug elektronisch gemessen und geregelt. Die Stop-Funktion löst meist eine vollelektrische Bremsung aus. Der gezogene Motor erhält in diesem Fall so lange Spannung, bis das Band zum Stillstand gekommen ist.