Nf-Signalbearbeitung

Frequenzgang-Korrekturglieder und Kompander

Ein möglichst linear arbeitender HiFi-Verstärker ist zwar erstrebenswert, doch häufig besteht der Wunsch, Amplituden- und Frequenzgänge der Signale persönlichen Wünschen oder technischen und räumlichen Gegebenheiten anzupassen.Ein möglichst linear arbeitender HiFi-Verstärker ist zwar erstrebenswert, doch häufig besteht der Wunsch, Amplituden- und Frequenzgänge der Signale persönlichen Wünschen oder technischen und räumlichen Gegebenheiten anzupassen.

Frequenzgang-Korrekturglieder sind heute in jedem Verstärker zu finden. Sie arbeiten meistens passiv; ausgenommen sind hier bessere Equalizer, die im allgemeinen mit aktiven Filtern ausgerüstet sind.

Aktive Frequenzgang-Korrekturglieder

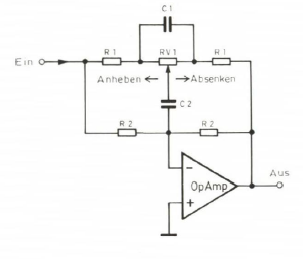

Ein aktives Frequenzgang-Korrekturglied besteht im einfachsten Fall aus einem passiven RC-Netzwerk (mit oder ohne Potentiometer), das in den Gegenkopplungszweig eines Operationsverstärkers eingefügt wird. Die Gesamtverstärkung bei Minimalstellung des Potis (gerader Frequenzgang) kann 1 oder ein anderer beliebiger Faktor sein. Dieser hängt von der jeweiligen Schaltungsauslegung ab.

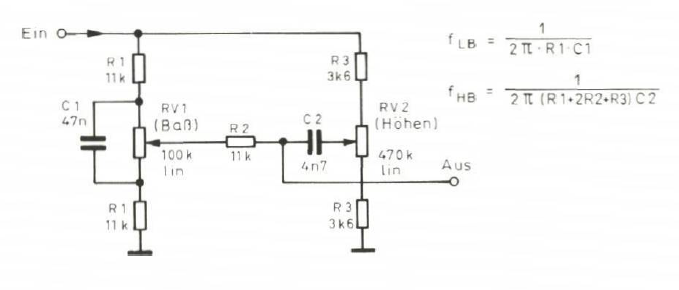

Die typische Grundschaltung eines passiven, einstellbaren Frequenzgang-Korrekturgliedes zeigt Bild 1. Bei genauer Betrachtung der Schaltung wird klar, daß bei sehr niedrigen Frequenzen (beide Kondensatoren weisen eine hohe Impedanz auf) die Ausgangsspannung nur von der Stellung des Potis RV1 abhängt. RV2 ist durch die relativ hohe Impedanz des Kondensators C2 praktisch abgekoppelt. Bei hohen Frequenzen jedoch (beide Kondensatoren weisen eine niedrige Impedanz auf) wird die Ausgangsspannung hauptsächlich von RV2 beeinflußt. In diesem Fall ist RV1 über C1 nahezu kurzgeschlossen.

Bild 1. Passives Frequenzgang-Korrekturglied.

Der Übernahmepunkt für die niedrigen Frequenzen (Baß) wird durch die Kombination R1/C1 bestimmt; für die hohen Frequenzen (Höhen) wird der Übernahmepunkt durch C2 und durch die Werte der Widerstände R1. . .3 festgelegt.

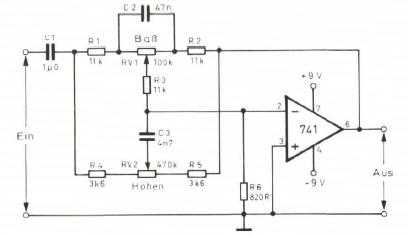

ln Bild 2 ist die aktive Version dargestellt, die bis zu 20 dB Baßanhebung oder -absenkung und ebenfalls bis zu 20 dB Höhenanhebung bzw. -absenkung erlaubt. Diese Schaltung bietet bereits ausgezeichnete Eigenschaften.

Bild 2. Aktives Frequenzgang-Korrekturglied.

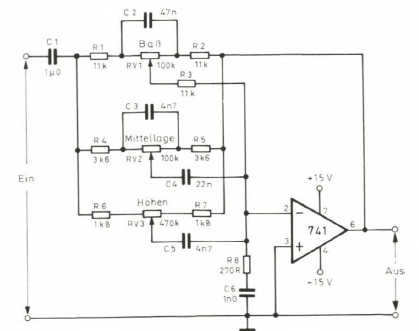

Eine sinnvolle Erweiterung dieser Grundschaltung ist in Bild 3 zu sehen. Hier ist zusätzlich noch eine Frequenzgang-Beeinflussung der mittleren Frequenzen um 1 kHz herum möglich. Die Anhebung bzw. Absenkung dieses Bereiches beträgt ebenfalls etwa 20 dB.

Bild 3. Aktive Frequenzgang-Beeinflussung in drei Bereichen: Baß, Mittellage und Höhen.

Grafik-Equalizer

Obwohl kaum jemand etwas mit dem Ausdruck ‘grafischer Gleichmacher’ anfangen kann, der Begriff ‘Grafik-Equalizer’ aber im Sprachgebrauch üblich ist, soll er auch hier verwendet werden.

Diese Art von Geräten gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, von sehr einfach bis extrem aufwendig. Equalizer kann man als das Nonplusultra der Frequenzgang-Korrekturglieder ansehen. Ein Equalizer enthält eine gewisse Anzahl parallel geschalteter, frequenzmäßig sich überlappender Schmalbandfilter, deren Verstärkung getrennt einstellbar ist. Die Filter überstreichen das gesamte NF-Spektrum, so daß sich der Frequenzgang eines NF-Signals beliebig ‘verbiegen’ läßt. Üblich ist ein Abstand der Filtermittenfrequenzen von einer Oktave (Frequenzunterschied 1:2 bzw. 2:1). Derartige Geräte werden daher auch als ‘Oktav-Equalizer’ bezeichnet. Für den gesamten NF-Bereich zwischen 20 Hz und 20 kHz benötigt man zehn Filter. Häufig ist diese Unterteilung allerdings zu grob, so daß 1/3-Oktav-Filter (Terzfilter) eingesetzt werden. Der technische Aufwand steigt dabei beträchtlich.

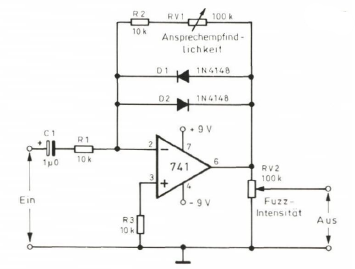

Bild 4 zeigt die Grundschaltung eines Filters für einen Oktav-Equalizer. Sie entspricht nahezu der in Bild 2 vorgestellten Schaltung; allerdings ist die durch R2/C2 bestimmte Höhenbeeinflussung nicht variabel. Die Übernahmepunkte der tiefen und hohen Frequenzen liegen in diesem Fall dicht zusammen, so daß sich die Frequenzgangkurven überlappen.

Bild 4. Typisches Filter eines Oktav-Equalizers.

Durch diese Maßnahmen arbeitet die Schaltung in Bild 4 als Schmalbandfilter, dessen Verstärkung bei der Mittenfrequenz mit dem Poti RV1 um 12 dB angehoben bzw. abgesenkt werden kann.

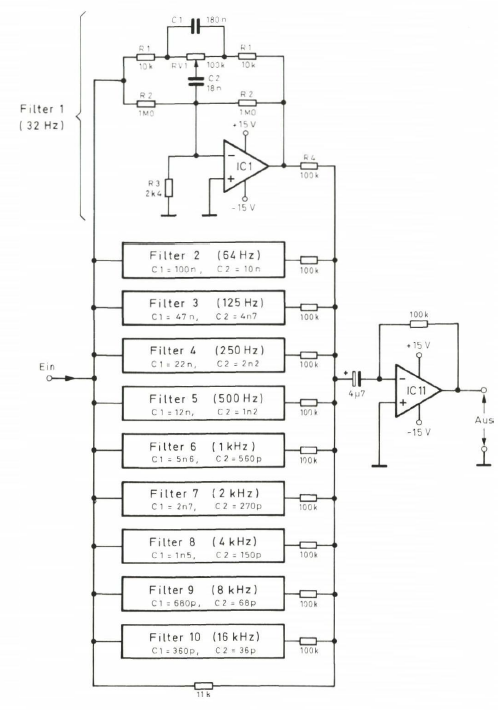

Bild 5 zeigt eine Filterbank, die aus zehn Filtern des in Bild 4 dargestellten Typs besteht, die natürlich unterschiedliche Bauteilewerte aufweisen. Die Eingänge der Filter sind parallel geschaltet, die Ausgänge gehen an den Summierverstärker mit IC11. Für einen Stereo-Grafik-Equalizer benötigt man zwei komplette Filterbänke.

Bild 5. Zehnstufiger Oktav-Equalizer auf Basis der in Bild 4 gezeigten Grundschaltung.

Nichtlineare Verstärker

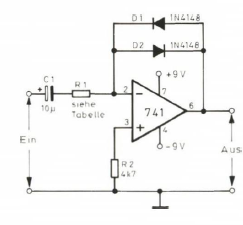

Durch Einfügen eines nichtlinearen Bauelements in den Gegenkopplungspfad läßt sich ein Operationsverstärker als nichtlinearer Verstärker betreiben. Der Gegenkopplungspfad in Bild 6 beispielsweise enthält zwei antiparallel geschaltete Dioden. Gelangen Signale geringer Spannung an den Eingang des Verstärkers, wirken die Dioden wie hochohmige Widerstände, so daß der resultierende Verstärkungsfaktor des OpAmps einen relativ hohen Wert aufweist.

Bild 6. Schaltung und Verstärkungseigenschaften eines nichtlinearen, angenähert logarithmischen Verstärkers.

Bei hohen Eingangsspannungen hingegen leiten die Dioden und wirken dann wie niederohmige Widerstände. Die Folge ist ein kleinerer Gesamtverstärkungsfaktor der Schaltung. Die Verstärkung ändert sich je nach Ansteuerung nach einer näherungsweise logarithmischen Kennlinie. Über die Dimensionierung des Widerstands R1 ist die Ansprechempfindlichkeit einstellbar. Die Tabelle in Bild 6 vermittelt einige typische Daten über die Verstärkungseigenschaften dieser Schaltung.

Bestechend ist, daß eine Eingangsspannungsänderung von 1000:1 eine Ausgangsspannungsänderung von nur 2:1 bewirkt. Schaltet man an den Ausgang dieses Verstärkers ein Wechselspannungs-Millivoltmeter, eignet sich die Kombination sehr gut als Detektor in Brückenschaltungen (Meßbrücken-Abgleich).

Legt man an den Eingang der Schaltung in Bild 6 eine sinusförmige Wechselspannung, begrenzen die Dioden die Ausgangsspannung des Verstärkers (Spitze-Spitze) auf 1 V. Die Ausgangsspannung ist dann nahezu rechteckförmig und reich an ungeradzahligen Oberwellen. Hört man sich dieses Signal über einen Lautsprecher an, klingt es fast wie eine Klarinette. Unter Musikern wird diese Art von Klangbeeinflussung als Fuzz-Effekt bezeichnet.

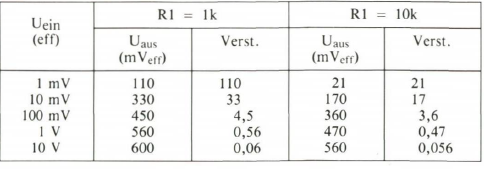

ln Bild 7 wird eine geringfügig modifizierte Schaltung gezeigt, bei der mit RV1 der Begrenzungseinsatz und mit RV2 die Höhe der Ausgangsspannung einstellbar sind.

Bild 7, Fuzz-Grundschaltung.

Dynamik-Kompressoren

Der Begrenzerverstärker laut Bild 6 liefert eine nahezu konstante Ausgangsspannung bei einer großen Variation der Eingangsspannung. Durch den Begrenzungseffekt ist das Ausgangssignal allerdings erheblich verzerrt, was im allgemeinen unerwünscht ist, es sei denn, dieser Effekt wird gewollt im Musikbereich eingesetzt.

Häufig wird ein Verstärker benötigt, der bei unterschiedlicher Eingangsspannung eine nahezu konstante, unverzerrte Ausgangsspannung liefert. Dies ist mit einer automatischen Verstärkungsregelung im Gegenkopplungspfad eines Operationsverstärkers realisierbar.

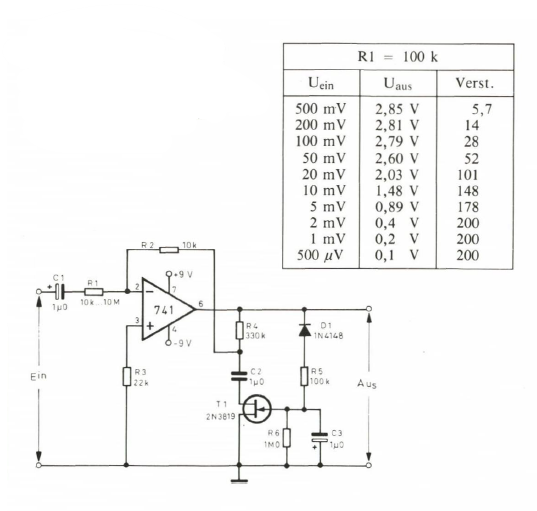

Die Schaltung in Bild 8 erfüllt diese Forderungen. Der Operationsverstärker arbeitet hier als Wechselspannungsverstärker, dessen Verstärkung durch das Verhältnis R2/R1 sowie durch das mit R4 und dem Innenwiderstand des FETs T1 definierten Spannungsteilerverhältnis bestimmt wird. Der FET wirkt in diesem Fall wie ein spannungsgesteuerter Widerstand, dessen Steuerspannung über D1/R5/R6/C3 aus der Ausgangsspannung des Operationsverstärkers gewonnen wird. Die von dem Gleichrichter erzeugte Spannung entspricht dem Mittelwert der Ausgangsspannung (integriert über einige 100 ms). Liegt am Gate des FETs keine Regelspannung, wirkt er wie ein niederohmiger Widerstand (einige hundert Ohm), bei hoher negativer Gate-Spannung beträgt der Innenwiderstand einige Megohm. Gelangt eine geringe Eingangsspannung an den Verstärkereingang, ist auch die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers verhältnismäßig klein, so daß auch nur eine niedrige negative Spannung am Gate des FETs anliegt. Somit liefert der Spannungsteiler R4/T1 ebenfalls eine nur geringe Gegenkopplungsspannung, wodurch dem Operationsverstärker eine hohe Spannungsverstärkung aufgezwungen wird.

Bild 8. Dynamik-Kompressor mit FET. Die Tabelle enthält eine Auflistung der wichtigsten Kenndaten in Abhängigkeit von der Höhe der Eingangsspannung.

Steht dagegen eine hohe Signalspannung am Verstärkereingang, wird aus der relativ hohen Ausgangsspannung eine hohe negative Regelspannung erzeugt, so daß der FET hochohmig wird und die Gegenkopplungsspannung ansteigt. Damit der Operationsverstärker den Gleichgewichtszustand einhalten kann, muß die Gesamtspannungsverstärkung zurückgehen.

Den Nutzeffekt dieser Schaltung verdeutlicht die in Bild 8 wiedergegebene Tabelle. Eine Eingangsspannungsänderung von 50:1 (500 mV: 10 mV) wird auf eine Ausgangsspannungsänderung von 2,85:1,48 ausgeregelt. Dabei entstehen nur geringe Verzerrungen der Ausgangsspannung. Der Widerstand R1 bestimmt die Ansprechempfindlichkeit der Schaltung, er ist auf die maximal mögliche Eingangsspannung abzustimmen. Als Anhalt gilt ein Wert von 200 kΩ pro Volt effektiver Eingangsspannung. Für 50 mV Eingangsspannung beträgt RI somit 10 kΩ, für 50 V sind 10 MΩ einzusetzen. Kondensator C3 bestimmt die Regelzeitkonstante und muß individuell angepaßt werden.

MC 3340 P

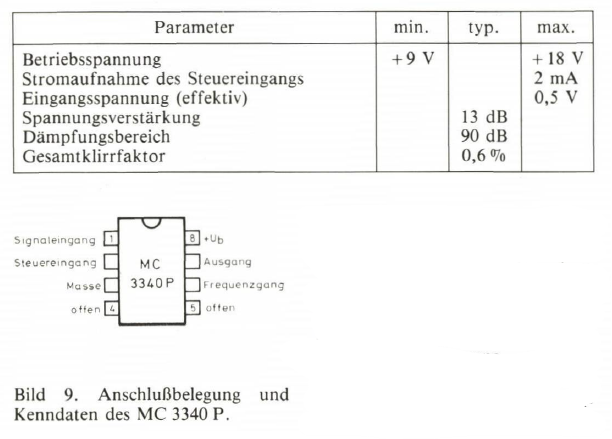

Der Baustein MC 3340 ist sicher eines der populärsten elektronisch steuerbaren Dämpfungsglieder in IC-Form. Bild 9 zeigt die Anschlußbelegung und die wichtigsten Daten dieses ICs, das in einem DIL-Gehäuse mit acht Anschlüssen untergebracht ist. Die Pins 1 und 7 sind Signaleingang bzw. Ausgang, an Anschluß 6 kann ein Kondensator zur Frequenzgangbeeinflussung geschaltet werden. An Pin 2 liegt die Steuerspannung des Dämpfungsgliedes.

Bild 9. Anschlußbelegung und Kenndaten des MC 3340 P.

Wenn man Anschluß 2 über einen 4-kΩ-Widerstand entweder an Masse oder an eine Gleichspannung von 3,5 V legt, arbeitet der MC 3340 grundsätzlich wie ein einfacher Linearverstärker mit 13 dB Verstärkung. Bei steigender Steuerspannung nimmt die Dämpfung zu; sie erreicht einen Wert von maximal 90 dB, wenn die Steuerspannung 6 V beträgt bzw. der Vorwiderstand auf 32 kΩ erhöht wird. Die Dämpfung bzw. Verstärkung des ICs läßt sich somit über eine Steuerspannung oder über einen veränderlichen Widerstand innerhalb eines weiten Bereichs einstellen.

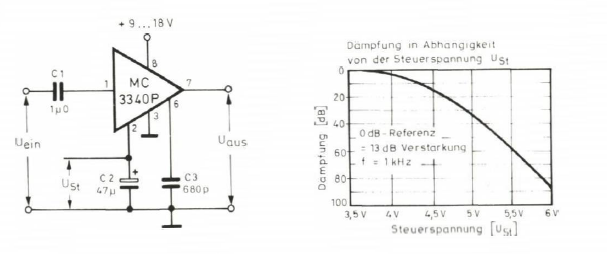

ln Bild 10 ist die Grundbeschaltung des MC 3340 dargestellt; die Kurve zeigt die Abhängigkeit zwischen Steuerspannung und Dämpfung.

Bild 10. Schaltung und grafisch dargestellter Verlauf der Abschwächung über der Steuerspannung eines spannungsgesteuerten elektronischen Dämpfungsgliedes mit dem MC 3340 P.

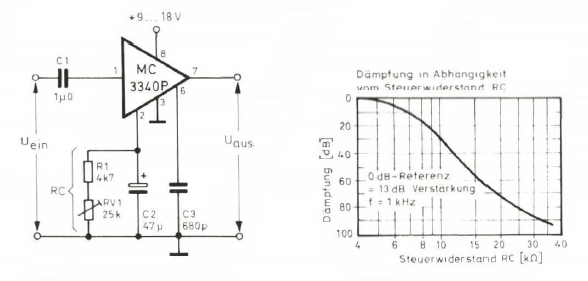

In Bild 11 ist die zweite Möglichkeit dargestellt, wie durch einen veränderlichen Widerstand RC die Verstärkung des MC 3340 beeinflußbar ist. Die nebenstehende Kurve vermittelt einen Eindruck über die Verstärkung in Abhängigkeit vom Vorwiderstand RC. ln beiden Schaltungen ist besonders der Kondensator C2 zu beachten, der zwischen dem Steuereingang und Masse liegt; er verhindert, daß überlagerte Störspannungen an den Steuereingang gelangen. Dieses Verfahren erlaubt eine nahezu störungsfreie Verstärkungseinstellung auch für den Fall, wenn der Widerstand RV1 an einer von dem Schaltungsrest weit entfernten Stelle plaziert wird.

Bild 11. Schaltung und grafisch dargestellter Dämpfungsverlauf eines widerstandsgesteuerten elektronischen Dämfpungsgliedes mit dem MC 3340 P.

Der 680-pF-Kondensator C3 an Anschluß 6 des ICs begrenzt den übertragenen Frequenzbereich in bezug auf hohe Nf-Frequenzen. Ohne C3 beträgt die Grenzfrequenz zwar einige MHz, aber die Schaltung neigt zu Instabilitäten. Bei geringen Abschwächungsfaktoren sind die vom IC hervorgerufenen Verzerrungen minimal, bei maximaler Abschwächung kann der zusätzliche Klirrfaktor jedoch bis zu 3% betragen.

NE 570/NE 571

Das IC NE 570 ist ein Kompander-Baustein, der genaugenommen aus zwei spannungsgesteuerten Verstärkern besteht. Beide Verstärker sind identisch aufgebaut: Sie enthalten einen Vollweg-Gleichrichter, der den Mittelwert des Eingangssignals ermittelt, einen linearisierten und temperaturkompensierten Verstärker mit veränderlicher Verstärkung, einen Operationsverstärker, eine präzise Referenzspannungsquelle von l,8V und ein Widerstandsnetzwerk. Beide Kanäle arbeiten durch entsprechende äußere Beschaltung entweder als ganz normale spannungsgesteuerte Verstärker oder als Dynamikkompressor bzw. -expander.

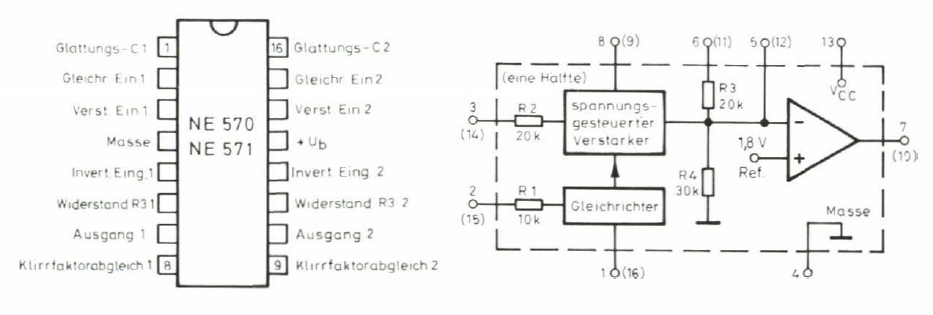

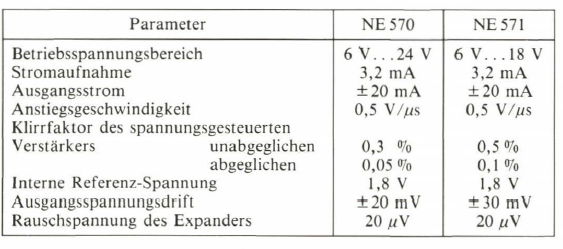

Der NE 571 ist zum NE 570 nahezu identisch, weist jedoch geringfügig schlechtere Eigenschaften auf. Beide ICs sind jeweils in einem DIL-Gehäuse mit 16 Anschlüssen untergebracht. In Bild 12 ist die Anschlußbelegung des ICs und das Blockschaltbild eines der beiden Verstärker dargestellt, Bild 13 zeigt die charakteristischen Eigenschaften der beiden IC-Typen. Im Blockschaltbild gehören die nicht eingeklammerten Ziffern zu den Anschlüssen des ersten, die eingeklammerten Ziffern zu den Anschlüssen des zweiten Verstärkers.

Bild 12. Anschlußbelegung und Blockschaltbild eines der beiden Verstärker eines NE 570/571.

Bild 13. Typische Kenndaten der Bausteine NE 570 und NE 571.

Der interne IC-Aufbau

Die Funktionsweise der einzelnen Elemente der in Bild 12 dargestellten IC-Schaltung sind leicht zu verstehen. Die Eingangssignale gelangen über den Koppelkondensator an Anschluß 2 (bzw. 15) und werden mit einem Zweiweg-Gleichrichter gleichgerichtet. Die Gleichspannung steht an Pin 1 (bzw. 16) an, wo sie mit einem zusätzlichen Kondensator geglättet werden kann, um eine störfreie Steuerspannung für den spannungsgesteuerten Verstärker zu erhalten. Eingangssignale, die wechselspannungsgekoppelt an Anschluß 3 (bzw. 14) angelegt werden, gelangen auf den Eingang des steuerbaren Verstärkers, der im Grunde genommen aus einem temperaturkompensierten, spannungsgesteuerten Verstärker besteht, dessen Verstärkung mit der an Anschluß 1 (bzw. 16) anstehenden Gleichspannung beeinflußt werden kann. Das Ausgangssignal des gesteuerten Verstärkers gelangt auf den invertierenden Eingang eines Operationsverstärkers. Die vom gesteuerten Verstärker verursachten Signalverzerrungen sind sehr gering und lassen sich durch Anlegen einer Abgleichspannung an Anschluß 8 (bzw. 9) minimieren.

Der Operationsverstärker eines jeden Kanals ist intern kompensiert. Sein nichtinvertierender Eingang liegt fest an der 1,8-V-Referenzspannungsquelle.Der invertierende Eingang ist zum einen mit dem Ausgang des gesteuerten Verstärkers verbunden, zum anderen an einen Anschlußpin herausgeführt und außerdem am Verbindungspunkt des aus R3/R4 bestehenden Spannungsteilers angeschlossen.

Das Ausgangssignal des Operationsverstärkers steht an Anschluß 7 (bzw. 10) zur Verfügung.

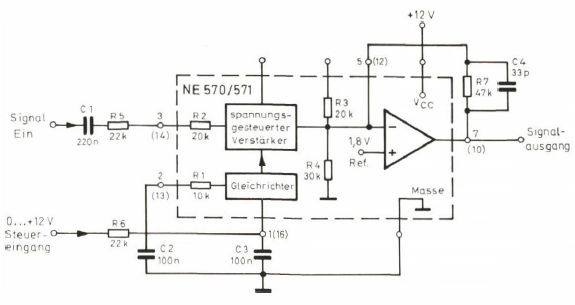

Spannungsgesteuerter Verstärker für Stereoanwendungen

Bild 14 zeigt einen Kanal eines mit einem NE 570 oder NE 571 aufgebauten spannungsgesteuerten Verstärkers. Hier ist der interne Gleichrichter über Kondensator C2 gesperrt. Die im Bereich zwischen 0 V und + 12 V liegende Steuergleichspannung wird über R6 und C3 an die Anschlüsse 1 und 16 gelegt, so daß der spannungsgesteuerte Verstärker unmittelbar gesteuert werden kann. Das Ausgangssignal des spannungsgesteuerten Verstärkers gelangt Uber den Operationsverstärker an Anschluß 7 (bzw. 10), dessen Gleichspannungsverstärkungmit R4 und R7 fest auf den Faktor 2,57 eingestellt ist; die Ruhe-Ausgangsgleichspannung beträgt folglich 4,62 V (2,57 x 1,8 V). Beide Kanäle des Stereoverstärkers sind identisch beschältet; die Steuerspannung wird gleichzeitig an die Anschlüsse 1 und 16 geführt. Beträgt die Steuerspannung 12 V, ergibt sich eine Gesamtverstärkung von 6 dB. Bei 0 V Steuerspannung beträgt die Gesamtdämpfung 80 dB.

Bild 14. Spannungsgesteuerter Verstärker für Stereoanwendungen (ein Kanal).

Kompander-Theorie

In der Akustik beschreibt der Begriff Dynamik-Bereich sehr einfach den Unterschied zwischen dem lautesten und dem leisesten, gerade noch wahrnehmbaren Tonsignal. Der Dynamikbereich des menschlichen Ohres beträgt ungefähr 90 dB (etwa 32 000:1). Alle Aufnahmesysteme erzeugen Rauschspannungen, durch die die Amplitude des minimalen, gerade noch aufzeichenbaren Signals festgelegt wird. Dieser Wert in Verbindung mit dem maximal aufzeichenbaren Signal gibt den nutzbaren Dynamikbereich eines Aufzeichnungssystems an.

Einfache Tonbandgeräte weisen typische nutzbare Dynamikbereiche von nur etwa 50 dB auf, sie eignen sich deshalb kaum zur hochqualitativen Aufzeichnung und Wiedergabe von Musikstücken. Man kann dieses Problem durch Einsatz eines Kompandersystems umgehen, das den 90-dB-Dynamikbereich des Eingangssignals für die Aufzeichnung auf etwa 45 dB komprimiert. Der Komprimierungsfaktor beträgt somit 2:1. Um den Originaldynamikbereich von 90 dB wieder zu erhalten, muß das aufgezeichnete Signal bei der Wiedergabe im entgegengesetzten Sinn bearbeitet, also expandiert werden. Die gleiche Technik läßt sich auch zur Verbesserung der Übertragungsqualität von Telefonsignalen u.ä. anwenden. Die ICs NE 570/571 wurden speziell für diesen Zweck entwickelt.

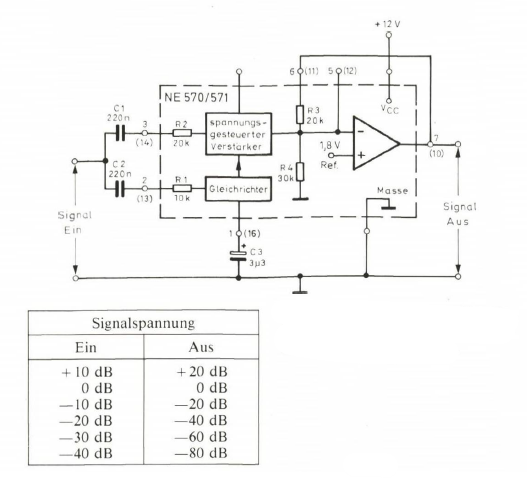

Expander

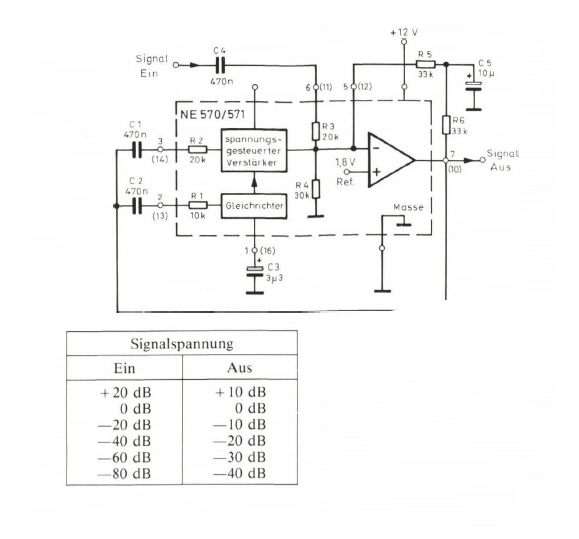

Die in Bild 15 dargestellte Schaltung zeigt einen mit einem NE 570/571 aufgebauten Dynamik-Expander. Die Eigenschaften dieser Schaltung verdeutlicht die danebenstehende Tabelle. Das Eingangssignal gelangt sowohl auf den Eingang des spannungsgesteuerten Verstärkers als auch auf den Eingang des Gleichrichters. Dadurch wird bewirkt, daß die Gesamtverstärkung der Schaltung dem Mittelwert des Eingangssignals direkt proportional ist. Wenn beispielsweise das Eingangssignal um 6 dB ansteigt (bzw. abfällt), steigt die Verstärkung ebenfalls um 6 dB an (bzw. fällt um 6 dB ab), so daß ein um insgesamt 12 dB verstärktes (bzw. abgeschwächtes) Signal am Ausgang ansteht. Das Expansionsverhältnis beträgt somit 1:2. Durch die Widerstände R3 und R4 wird die Ruhe-Ausgangsgleichspannung des Operationsverstärkers auf 3 V festgelegt, so daß der nutzbare Ausgangsspannungshub auf ca. 6 V begrenzt ist. Soll der Ausgangsspannungshub erhöht werden, kann man die Ruhe-Ausgangsgleichspannung des Operationsverstärkers auf 6 V einstellen, indem ein 12-kΩ -Widerstand parallel zu R4 geschaltet wird (zwischen Anschluß 5 und 13 bzw. zwischen Anschluß 12 und 13).

Bild 15. Schaltung und Verstärkungsdaten eines Dynamikexpanders mit dem NE 570/571.

Dynamikkompressor

Wie bereits geschildert, bewirkt der Dynamikkompressor genau das Gegenteil des Expanders. ln Bild 16 ist die Schaltung eines Kompressors mit dem NE 570/571 wiedergegeben. Die zum Expander entgegengesetzte Wirkung des Kompressors kann aus der in Bild 16 enthaltenen Tabelle abgelesen werden. Das Eingangssignal gelangt in dieser Schaltung über C4 und R3 unmittelbar an den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers. Der spannungsgesteuerte Verstärker und die Gleichrichterschaltung sind in der gleichen Art und Weise wie beim Expander beschältet; sie liegen wechselspannungsgekoppelt im Gegenkopplungszweig des Operationsverstärkers, so daß die resultierenden Eigenschaften der Schaltung genau entgegengesetzt zu denen der Expanderschaltung sind. Der Kompressionsfaktor beträgt 2:1. Die Widerstände R5 und R6 liegen ebenfalls im Gegenkopplungszweig, sie sind über C5 gleichspannungsmäßig entkoppelt. Durch diese beiden Widerstände wird die Ruhe-Ausgangsgleichspannung des Operationsverstärkers auf 6 V gelegt.

Bild 16. Schaltung und Verstärkungsdaten eines Dynamikkompressors mit dem NE 570/571.

Abgleich des NE 570/571

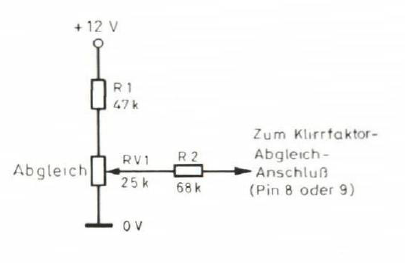

Die in Bild 17 gezeigte Anordnung kann in der Expander- bzw. Kompressorschaltung zusätzlich vorgesehen werden, um die Gesamtverzerrungen zu minimieren. Zum Abgleich wird ein kräftiges 1-kHz-Sinussignal an den Eingang des Kompanders gelegt und mit RV1 auf minimale Verzerrungen des Ausgangssignals abgeglichen.

Bild 17. Zusatzschaltung zur Minimierung der Verzerrungen.

Spannungsgesteuerter Abschwächer

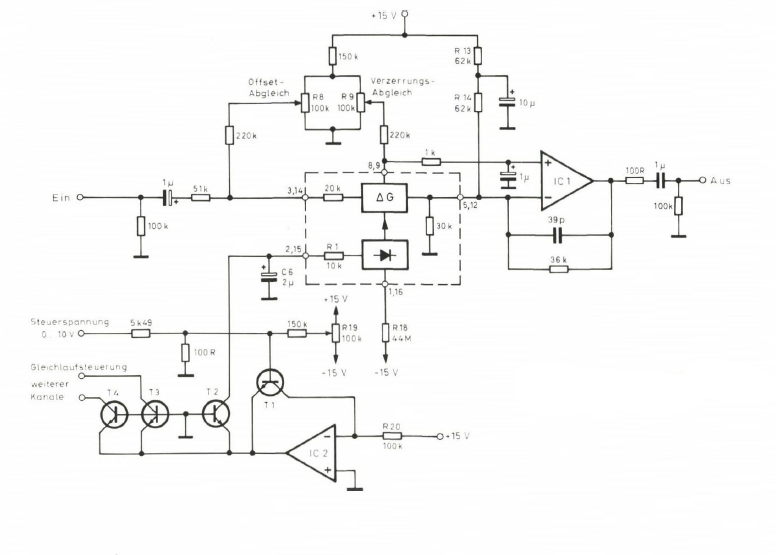

Der Funktionsblock ‘Steuerbarer Verstärker’ des NE 570/571 bildet das Herz eines hochwertigen spannungsgesteuerten Abschwächers. Die Schaltung in Bild 18 verwendet zur Verbesserung der Eigenschafteneinen externen Operationsverstärker und einen lin/log-Konverter, der der Schaltung eine Steuerkennlinie von -6 dB/V verleiht. Die Abgleichnetzwerke dienen zur Minimierung der Verzerrungen, zum Abgleich der Gleichspannungsdrift und zum Feinabgleich der Verstärkung auf 0 dB bei 0 V Steuerspannung.

Der Operationsverstärker IC2 und die Transistoren T1 und T2 bilden den lin/log-Konverter, der einen Steuerstrom mit exponentiellem Verlauf generiert. Der Steuerstrom wird dem Gleichrichter zugeführt. Der Referenzstrom von 150 µA (15 V und R20 = 100k) steigt je Volt Steuerspannung um den Faktor 2 (6 dB). Kondensator C6 bewirkt, daß sich die Verstärkung bei einer abrupten Änderung der Steuerspannung mit einer Zeitkonstanten von 20 ms (C6x R1) ändert, so daß harte Verstärkungsänderungen vermieden werden. Widerstand R18 stellt sicher, daß bei hohen Steuerspannungen auch die volle Abschwächung erreicht wird. Der Vorstrom des Gleichrichters würde im Normalfall die Verstärkungsabsenkung auf 70 dB begrenzen. R18 zieht einen zusätzlichen Strom durch den Gleichrichter. Nach einer Verstärkungsabsenkung von etwa 50 dB bei einer Steuerkennlinie von -6 dB/V wird die Kennlinie steiler; der Verstärkungsabfall nimmt rapide zu, bis die Schaltung bei etwa 9 V Steuerspannung total sperrt. Operationsverstärker IC1 muß ein Typ mit einer hohen Anstiegsgeschwindigkeit und mit geringem Rauschen sein. R13 und R14 bewirken am Ausgang von IC1 eine Ruhespannung von etwa null Volt.

Bei einer Steuerspannung von 0 V gleicht man die Verstärkung mit R19 auf OdB ab. Bei 1 V Steuerspannung (Verstärkung: -6 dB) wird mit R9 bei hohem Eingangssignal (+10 dBm) auf minimale Verzerrungen abgeglichen. Die Ausgangs-Ruhegleichspannung von IC1 wird bei einer Steuerspannung von + 10 V gemessen und mit R8 auf den gleichen Wert wie bei OdB Verstärkung eingestellt. Bei optimalem Abgleich beträgt der Gesamtklirrfaktor 0,1% über den gesamten Verstärkungsbereich. Die Änderung der Ausgangs-Gleichspannung liegt bei einigen Millivolt. Die maximal verarbeitbare Signalspannung (Spitze-Spitze) beträgt 20 V. Ein Signal-Störabstand von 90 dB ist durchaus erreichbar.

Sollen mehrere spannungsgesteuerte Abschwächer im Gleichlauf arbeiten, kann ein gemeinsamer lin/log-Konverter verwendet werden. Zum Ansteuern der anderen Kanäle sind einfach zusätzliche Transistoren zu T2 parallel zu schalten. Für einen optimalen Gleichlauf sollten alle Transistoren die gleiche Temperatur aufweisen.

Bild 18. Spannungsgesteuerter Abschwächer.

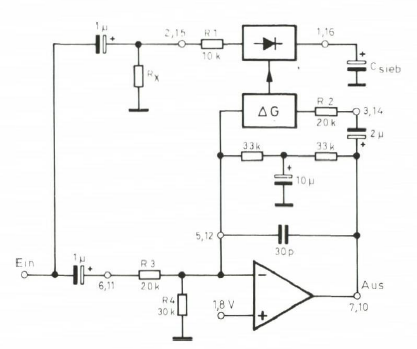

Verstärker mit konstanter Ausgangsspannung

Mit dem NE 570 läßt sich eine sehr wirkungsvolle ALC-Schaltung (ALC = Automatic Level Control = Automatische Regelung der Ausgangsspannung) aufbauen, wie in Bild 19 zu sehen ist. Die grundsätzliche Schaltung entspricht im Prinzip der Kompressor-Grundschaltung in Bild 16. Allerdings liegt hier der Eingang des Gleichrichters am Signaleingang. Dadurch ändert sich die Verstärkung umgekehrt proportional zur Eingangsspannung, so daß eine 20-dB-Reduzierung der Eingangsspannung eine Verstärkungszunahme um 20 dB bewirkt. Die Ausgangsspannung bleibt daher (nahezu) konstant. Für einen Eingangsspannungsbereich von um 20 dB bewirkt. Die Ausgangsspannung bleibt daher (nahezu) konstant. Für einen Eingangsspannungsbereich von+ 14 dBm. . .-43 dBm ändert sich bei einer Signalfrequenz von 1 kHz die Ausgangsspannung nur von + 1 dBm.. .-1 dBm.

Bild 19. Verstärker mit konstanter Ausgangsspannung (ALC-Verstärker).

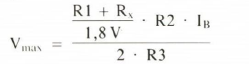

Hier einige wichtige Gleichungen zum Schaltungsentwurf:

Soll bei sehr geringen Eingangsspannungen keine Ausregelung erfolgen, kann durch Einfügen des Widerstandes Rx die maximale Verstärkung der Schaltung begrenzt werden auf

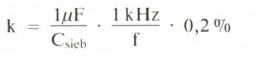

Die Zeitkonstante der Schaltung wird durch den Siebkondensator Csicb und den internen 10-kΩ-Widerstand bestimmt.

![]()

Die Einschwingzeit läßt sich verkürzen, wenn man höhere Verzerrungen in Kauf nimmt. Den Wert der Verzerrungen erhält man angenähert zu

Kompressions- und Expansionsfaktoren ungleich 2 sind mit der in Bild 20 gezeigten Schaltung erreichbar. Durch die Stellung des Doppel-Potentiometers kann die Funktion der Schaltung stufenlos im Bereich zwischen ‘Kompressor’ und ‘Expander’ eingestellt werden.

Kompressor-Expander mit variabler Steilheit

Steht der Poti-Schleifer in der Mitte, arbeitet die Schaltung linear, hat also weder eine Kompressor- noch eine Expander-Wirkung. Die Übertragungscharakteristik ist zwischen einer 2:1-Kompression über 1:1 (linear) bis zur 1:2-Expansion einstellbar.