Tonaufnahmetechnik

Ein gutes Mikrofon vermag Schall in äquivalente elektrische Signale zu wandeln. Eine Aufnahme ist folglich dann lohnend, wenn der Schall am Ort des Mikrofons hörenswerte Qualität besitzt. Das mögliche Aufnahmerepertoire schließt damit beispielsweise Hausmusik, kleine Ensembles, Chöre und eventuell sogar Sinfonieorchester ein. Eine Aufnahmeerlaubnis oder besser einen Auftrag sollte man aber haben. Im Vergleich mit professionell hergestellten Produktionen zeigen Aufnahmen, die mit einfachen Mitteln erstellt wurden, oft erhebliche Unterschiede.

Da ist zunächst einmal der Unterschied zwischen einem Live-Mitschnitt und einer Musikproduktion, die mit viel Technik und Können der Tonmeister perfekte Aufnahmen zum Ziel hat. Selbst die schönste Aufführung ist nicht frei von Störungen und Aufführungsschwächen. Wer glaubt, dies wäre kein Problem, sollte sich nur einmal an eine Schallplatte mit einem Kratzer erinnern. Nach einiger Zeit erwartet man die Störung geradezu an der gewohnten Stelle. Mit Schnitzern einer Darbietung kann es einem dann genauso gehen, obwohl man sie beim ersten Hinhören eventuell gar nicht festgestellt hat. Ein Problem, das auch manchen erfahrenen Künstler kritisch gegenüber Mitschnitten macht.

Ein weiterer Unterschied bei Aufnahmen, die mit nur zwei hochwertigen Mikrofonen beziehungsweise einem Stereomikrofon hergestellt wurden, ergibt sich aus den fehlenden Stützmikrofonen. Hier wird die Diskussion aber bereits schwierig. Fehlen die Stützen wirklich? Zwischen der ausgiebig begründbaren Befürwortung durch eine Mehrzahl der Tonmeister und der Meinung vieler Audiophi- ler besteht keine Einigkeit. Geschmackliche Komponenten und Schulung spielen eine Rolle. Benötigt der Verbraucher eine Hörschulung oder kann diese auch eine Verbildung bewirken?

Tatsächlich gibt es viele CDs, die ohne Stützmikrofone aufgenommen wurden und sehr erfolgreich sind. Denken Sie nur einmal an Telarc-Produktionen. Damit darf aber kein übertriebener Optimismus ausgelöst werden. Ein wohlschmeckendes Gericht erfordert außer guten Zutaten immer noch einen guten Koch. Ebenso gehören zu einer guten Tonaufzeichnung einige Kenntnisse und Erfahrungen. Einige wesentliche Grundlagen sollen hier vermittelt werden. Man sollte auch nicht vergessen, daß Tonmeister ein Beruf ist und daß vollständige Information daher Bücher erfordert.

Einflußgrößen bei der Tonaufnahme

Fangen wir mit der Schallquelle an. Die Künstler sind bei einer einfachen Aufnahmetechnik ganz auf sich gestellt. Wenn die Hilfsmittel der modernen Aufnahmetechnik nicht zur Verfügung stehen, ist es beispielsweise erforderlich, daß die Balance zwischen den einzelnen Instrumenten von den Musikern hergestellt wird. Allgemein kann dies aber auch als vorteilhaft angesehen werden. Die eigentlichen Kriterien für die Aufnahme sind die Raumeinflüsse, der Aufstellungsort, das Prinzip des stereofonen Mikrofonpaares und die Mikrofonwahl.

Raumeinflüsse

Von Konzerten weiß man, wie wichtig die Akustik des Raumes ist. Ihre Eignung hängt von der Art der Musik, vielen Details und ganz besonders von den Raumabmessungen ab. Mit kleinerem Volumen nimmt die Qualität in der Regel ab und endet beim Badezimmerklang. Hier wirken oft kleiner Raum, ungünstige Seitenabmessungen und geringe Bedämpfung zusammen. Ausgeprägte Resonanzen sind aber besonders bei tiefen Frequenzen auch in größeren Räumen feststellbar. Sie sind ortsabhängig, was bei der Aufstellung von Mikrofonen bedeutsam ist.

Bei Aufnahmen spielt die Raumakustik eine noch größere Rolle als für das unmittelbare Live-Hören. Dies hängt unter anderem damit zusammen, daß stereofone Wiederganbe nur eine Illusion des natürlichen Geschehens sein kann und einige Informationen fehlen wie alles Visuelle und das Ambiente. In der Nähe eines Instruments hört man auch in einem Raum dominierend den direkten Schall und empfindet den Raumeinfluß weniger. Weiter entfernt ist aber der reflektierte Schall und damit der Raumeinfluß stärker.

Mikrofon-Aufstellungsort

Das Verhältnis von direktem und reflektiertem Schallnennt man die Hallbalance. Bei Aufnahmen realisiert man die Hallbalance durch die Wahl der Mikrofon-Richtcharakteristik und den Abstand der Mikrofone zur Schallquelle. Wie später noch verständlich wird, dürfen Mikrofone mit ausgeprägter Richtcharakteristik wie zum Beispiel Nieren weiter von der Schallquelle entfernt aufgestellt werden als Kugeln. Die richtige Hallbalance ist eine Frage der Musikart, des Geschmacks und eventuell der Notwendigkeit. Wenn die Raumakustik weniger gut ist, kann es notwendig sein, den Abstand etwas kleiner zu wählen, um den reflektierten Schall etwas schwächer ins Gewicht fallen zu lassen. Die Hallbalance wird damit zu einem „trockeneren“ (weniger halligen) Klangbild verschoben.

Stereofone Grundprinzipien

Abb. 3 ORTF-Mikrofon MSTC 54

Stereofone Mikrofonsysteme

Besonders wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Hörer kaum ständig den exakt gleichen Abstand zu beiden Lautsprechern einhalten kann, wird anschaulich, daß die natürlichen Laufzeitverhältnisse nicht über Lautsprecher übertragen werden können. Genauer betrachtet lassen sich Laufzeitdifferenzen in frequenzabhängige Phasenunterschiede zwischen den Kanälen umrechnen. So kommt es bei ungeradzahligen Vielfachen einer bestimmten Frequenz zu Gegenphasigkeit, die bei Zusammenschaltung zu Mono einen verfärbten Klang bewirkt. Die Aufnahme ist mono-inkompatibel. Tonaufzeichnungen mit Laufzeitunterschieden können also bereits auf dem Übertragungsweg Schwierigkeiten machen. In besonderer Weise kann dies auch beim Schnitt einer herkömmlichen Schallplatte Probleme auslösen.

Derartige Betrachtungen haben zu "Koinzidenten Stereo Mikrofonsystemen" geführt. Dabei werden zwei Mikrofone derartig übereinander angeordnet, daß aller Schall aus der horizontalen Ebene (Musiker-Ebene) gleichzeitig an beiden Kapseln ankommt. Da Laufzeitunterschiede also nicht existent sind, muß die Stereofonie auf Intensitätsunterschieden basieren. Man spricht daher auch von "Intentsitäts-Stereophonie". Technisch wird der Intensitätsunterschied durch Mikrofone mit ausgeprägter Richtcharakteristik erzielt. Durch die Richtwirkung wird der Schall aus der jeweiligen Richtung, in die das Mikrofon gerichtet ist, bevorzugt aufgenommen.

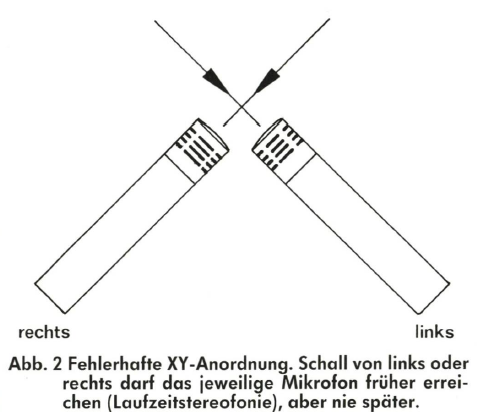

Die „XY-Technik“ ist die am häufigsten angewandte Intensitätsstereofonie. Als Variable bleiben dabei die Wahl der Kapselrichtcharakteristik und der Winkel zwischen den Hauptachsen der beiden Kapseln. Die richtige Einstellung wird später besprochen. Abbildung 1 zeigt eine derartige Mikrofonanordnung. Abbildung 2 zeigt einen häufig gemachten Fehler. Das nach links beziehungsweise rechts gerichtete Mikrofon nimmt zwar den Schall aus der jeweiligen Richtung stärker auf, wird aber erst später erreicht. Intensitäts- und Laufzeitdifferenz widersprechen also einander. Als Richtcharakteristika kommen in Frage: Nieren, Super- und Hypernieren und Achten. Bei Verwendung letzterer und einem Winkel von 90 Grad zwischen den Kapseln spricht man auch von der „Blumlein-Technik“ zu Ehren des Stereo-Pioniers Blumlein. Ein anderer Name für diese Technik lautet „Stereosonic“.

Die „MS-Technik“ gehört auch zu den koinzidenten Verfahren. M und S bedeuten Mitte und Seite und beziehen sich auf die Anwendung eines Mikrofones, das auf die Mitte des Orchesters gerichtet wird, und eines zweiten Mikrofones, das seitlich die Rauminformation aufnimmt. Das Mikrofon für den S-Kanal muß Acht-Charakteristik haben, während für M beliebige Richtcharakteristika inklusive Kugel eingesetzt werden können. Beide Kanäle lassen sich zunächst nicht stereofon abhören. Lediglich der M-Kanal ist eine saubere Monoaufnahme. Erst durch eine Matrizierung nach oder während der Aufnahme gewinnt man Links/Rechts-Informationen. Dies geschieht durch Summen- und Differenzbildung von M und S, wobei durch das Pegelverhältnis die „Breite“ der Stereofonie eingestellt werden kann, bis bei fehlendem S Mono vorliegt. Für Film und Fernsehproduktionen ist diese Technik besonders interessant, unter anderem weil sie sich leicht an wechselnde Situationen anpassen läßt. Koinzidente Intensitäts-Mikrofone gibt es auch in einem gemeinsamen Gehäuse für beide Mikrofone, aber dann ist man natürlich auf die entsprechende Aufnahmeart festgelegt.

Aufnahmen mittels der beschriebenen koinzidenten Aufnahmemethoden sind meist durch eine ausgezeichnete Lokalisation der Schallquellen in der Mitte gekennzeichnet. Bei Aufnahme eines einzelnen Instruments ist das eventuell besonders interessant, aber bei Schallquellen mit einer größeren Ausdehnung wünschen sich viele Hörer doch eine deutlichere Breite der Wiedergabe. Es kann als gesichert festgestellt werden, daß hier verschiedene Geschmacksrichtungen gelten. Eine mögliche Erklärung für die gute, aber auch betonte Lokalisation in der Mitte liefert Dr. Günther Theile vom Institut für Rundfunktechnik in München. Durch die eng benachbarte Anordnung der Wandler werden die reflektierten Schallanteile mit relativ hoher Korrelation (Wechselbeziehung) aufgenommen. Grob gesagt könnte man unterstellen, daß der Nachhall in der Mitte plaziert wird, wie aller Schall bei einer Mono- Reproduktion. Laufzeitunterschiede tragen dagegen zum Eindruck räumlicher Tiefe bei.

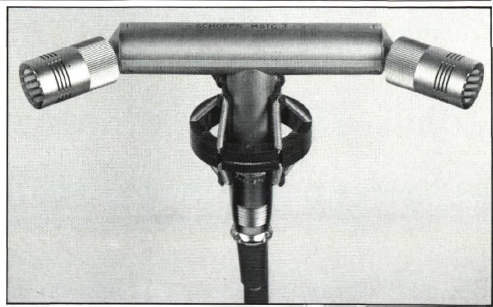

Genau betrachtet gibt es dabei Unterschiede je nach Richtcharakteristik der Mikrofone. Dennoch scheint eine Aufnahmetechnik mit kleinen Laufzeitunterschieden in einer Größenordnung, wie sie am menschlichen Kopf vorliegen, von einer Mehrheit von Hörern bevorzugt zu werden. Ein entsprechendes, relativ hochgeschätztes Aufnahmesystem ist eines, das in langen Versuchen vom Französischen Rundfunk, der früheren ORTF, herausgefunden wurde. Abbildung 3 zeigt ein derartiges Mikrofon als kompakte Einheit. Die beiden Nieren-Kapseln sind in einem Winkel von 110 Grad und einem Abstand von 17 cm montiert. Natürlich läßt sich dies auch mit einzelnen Mikrofonen realisieren wie in Abbildung 1 für XY gezeigt. Das ORTF-System ist recht unkritisch in der Plazierung und wird von vielen Anwendern als besonders universelle Lösung angesehen. So hat zum Beispiel die holländische Rundfunkgesellschaft NOS das eigene System (90 Grad/30 cm) nicht weitergeführt, sondern verwendet oft „ORTF“. Alle bisher genannten Prinzipien basieren auf der Verwendung von Mikrofonen mit ausgeprägter Richtcharakteristik.

Mit Kugelmikrofonen ergeben sich aufgrund ihrer theoretisch gleichen Empfindlichkeit für Schall aus allen Richtungen nicht die notwendigen Intensitätsunterschiede. Kondensatormikrofone mit Kugelcharakteristik sind aber die einzigen, die selbst die tiefsten Frequenzen, die Musikinstrumente produzieren, ohne jede Abschwächung und abstandsunabhängig aufnehmen können. Dies wird später erklärt. Im Zeitalter der digitalen Aufnahmegeräte und guter Subwoofer ist dies je nach Musik ein beachtlicher Vorteil.

Wie schon gesagt sind Laufzeiten in der Größenordnung, wie sie zwischen den beiden menschlichen Ohren auftreten, besonders interessant. Wenn aber kein Intensitätsunterschied hinzukommt, genügt Ohrabstand von Kugeln nur in Ausnahmefällen mit besonders breit aufgestellten Schallquellen.

Dies ist ein Grund für ein Prinzip, das der Autor mit „Trennkörper-Stereophonie" überschreibt. Dabei wird zwischen zwei Kugeln eine Art akustisches Hindernis aufgebaut. Den Kunstkopf könnte man als erstes Modell und Sonderfall ansehen. Dann kam der Franzose Charlin mit einer pelzbeklebten Kugel, in die er die Mikrofone derart einbaute, daß die Membranebenen mit der Oberfläche abschlossen. Sein Mitarbeiter Kisselhof erprobte weitere Formen. Jecklin wurde besonders bekannt mit seiner Scheibe, die zugleich eine einfache Realisation darstellt (auch als OSS-Technik bekannt). Die Woywod-Kugel kann man auch nennen. Inzwischen gibt es Vorschläge, Grenzflächenmikrofone auf mehr oder weniger keilförmige Trennkörper aufzubringen. Defossez und Professor Peters mit „Clara“ tun derartiges. An einer wissenschaftlich begründeten Form - dem Kugelflächenmikrofon - arbeitete inzwischen Dr. Theile, und Stefan Geyersberger setzt diese Arbeit fort.

Alle diese Aufbauten sind interessant und finden ihre Liebhaber. Sie profitieren alle von der bereits genannten guten Tiefenwiedergabe der Kugeln (Druckempfänger). Nachteile gibt es aber auch hier. Der durch den Trennkörper hervorgerufene Intensitätsunterschied ist frequenzabhängig und besteht nicht bei tiefen Frequenzen. Nach David Griesinger ergeben sich dadurch Nachteile bei der Ortung. Ferner hat der Trennkörper stets einen Einfluß auf die Eigenschaften der Mikrofone. Einige Hörer wollen sich mit den dadurch hervorgerufenen Klangveränderungen nicht abfinden. Die Entwicklung muß weitergehen. Wenn man den Abstand zwischen den Mikrofonen vergrößert, benötigt man keinen Trennkörper mehr. So kommt man zu dem als Laufzeitstereophonie oder AB-Aufnahme bekannten Prinzip. Der Mikrofonabstand beträgt dabei 40 cm bis zu einigen Metern. 50 cm ist ein häufig anwendbarer Abstand.

Könner wissen die Vorteile von Kugelmikrofonen mit AB-Technik gut zu nutzen. Der bekannte Nachteil, daß die Lokalisation einzelner Schallquellen oft unpräzise ist, wird in Kauf genommen oder durch zusätzlichen Aufwand (drittes Mikrofon) reduziert. Dabei spielt wiederum die persönliche Einstellung beziehungsweise der Geschmack eine wichtige Rolle. Auch von der Musik hängt die Bewertung der Präzision der Ortung ab. Oder wollen Sie die einzelnen Pfeifen einer Orgel orten? Extreme AB-Stereofonie kann leicht zu lächerlichen Ergebnissen führen, wenn die Mikrofone zu dicht an den Schallquellen stehen. Sie artet dann in Pingpong-Stereofonie mit getrennter linker und rechter Seite aus. Vorsicht ist auch geboten bei bewegten Schallquellen wie zum Beispiel einer Sängerin, die sich heftig nach links und rechts beugt. AB-Aufnahmen vermitteln meist den Eindruck einer großen räumlichen Tiefe. Es ist bekannt, daß dies durch die wenig korrelierten Raumsignale an den voneinander entfernten Mikrofon-Aufstellungsorten bewirkt wird. Andererseits muß besonders bei Verwendung von Kugeln und AB-Technik auf die möglichen Probleme hingewiesen werden, die beim Schneiden einer herkömmlichen Schallplatte auftreten können.

Aufnahmegeometrie

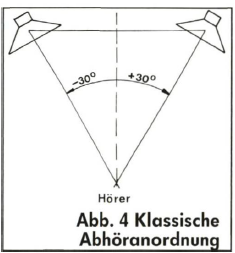

Ob die Ergebnisse einer XY-Konfiguration, ORTF, Jecklin-Scheibe oder AB besser gefällt, ist, wie schon berichtet, auch eine Geschmacksfrage. Koinzidente Techniken und AB mit Kugeln sind dabei die Extreme. Außerdem muß festgestellt werden, daß kein fixes Aufnahmeverfahren allen Gegebenheiten gerecht werden kann, wie eine wissenschaftliche Darstellung von Williams (Institut National de l’Audiovisuel, Paris) zeigt. Bei der klassischen Wiedergabe im gleichseitigen Dreieck von Lautsprechern und Hörer (Abbildung 4) können Schallquellen zwischen maximal -30 Grad (links) bis +30 Grad (rechts) lokalisiert werden. Aus diesen Lautsprecher-Richtungen müssen bei der Wiedergabe die extremen Links/Rechts-Positionen der Aufnahme geortet werden. Die Ortung ergibt sich durch Intensitätsunterschied (zum Beispiel XY) oder Laufzeitunterschied (zum Beispiel AB) oder durch Kombination von beiden (zum Beispiel ORTF). Die erforderlichen Kanalunterschiede für verschiedene Winkel der Lokalisation sind aus Hörversuchen bekannt. Ferner lassen sich die Intensitäts- und Laufzeitdifferenzen aller stereofonen Anordnungen in Abhängigkeit von der Richtung des Schalleinfalls exakt berechnen.

Tonaufnahmetechnik

Die Williams-Diagramme

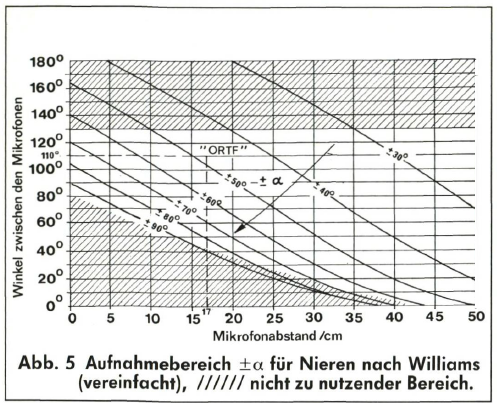

Die Kombination der hörphysiologischen Daten und der errechneten Kanalunterschiede führt zu den Diagrammen von Williams. Ihre Anwendung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der einzelnen Schallquellen eines Orchesters zwischen den beiden Lautsprechern. Größere oder kleinere Intensitätsoder Laufzeitunterschiede durch das Stereomikrofon in seiner gegebenen Aufstellung würden zu einer Anhäufung der Schallquellen links und rechts oder zu einer zu schmalen Stereobasis führen. Abbildung 5 zeigt eines dieser Diagramme für die Anwendung bei Nieren. In der Praxis wählt man als erstes den geeigneten Mikrofonaufstellungsort. Wie bereits erklärt, hängt er von der Raumakustik, der Richtcharakteristik der Mikrofone und der erwünschten Hallbalance ab. Manchmal entscheiden aber auch praktische Gesichtspunkte.

Vom Ort der Mikrofone aus wird dann der Winkel zwischen der äußersten linken und rechten Schallquelle bestimmt. Die Hälfte dieses Winkels wird als ± a in der Kurvenschar von Abbildung 5 gesucht. Aus der jeweiligen Kurve ergeben sich die Kombinationsmöglichkeiten von Mikrofonabstand und Winkel zwischen den beiden Hauptachsen der Mikrofonkapseln. Für das ORTF-Prinzip (Kapselabstand 17 cm, Winkel 110 Grad) erkennt man zum Beispiel, daß alle Schallquellen innerhalb eines Winkels von zirka ±50 Grad, also 100 Grad, liegen sollten (nicht zu verwechseln mit dem mechanischen Winkel zwischen den beiden Kapseln, der 110 Grad beträgt). Andere Erfordernisse ergeben sich zum Beispiel bei einem sehr breiten Klangkörper oder einer sehr nahen Aufstellung derart, daß der Aufnahmebereich ±70 Grad beträgt. Wenn man den Mikrofonabstand mit 20 cm vorgibt, kann man ablesen, daß der Winkel zwischen den Mikrofonen nur 50 Grad betragen soll.

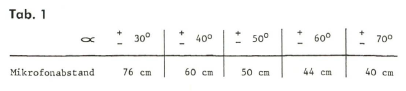

Entlang der senkrechten Achse (Ordinate) des Diagrammes lassen sich die Winkel für lntensitätsstereofonie ablesen (Mikrofonabstand = 0). Da Kugelmikrofone theoretisch keine Intensitätsunterschiede bei verschiedenen Schalleinfallswinkeln produzieren, entfällt für diese Richtcharakteristik die Betrachtung des Winkels zwischen den Mikrofonhauptachsen. Der Winkel, unter dem man vom Ort des Mikrofonpaares aus das gesamte Schallgeschehen auf nimmt, und der daraus resultierende Mikrofonabstand sind tabellarisch darstellbar: Die Werte für a = ±50 Grad und a = ±70 Grad lassen sich auch in Abbildung 5 an der horizontalen Achse (Abszisse) ablesen. (Winkel zwischen den Mikrofonen = 0, folglich kein Intensitätsunterschied und gleiche Verhältnisse wie bei Kugeln.)

Mikrofonwahl

Mikrofone sind als elektroakustische Wandler zwar nicht so problematisch wie Lautsprecher, aber es ist doch angebracht, nur Mikrofone höchster Qualität einzusetzen. Besonders gilt dies, wenn es sich wie bei einfachen Aufnahmeverfahren meist um nur zwei Mikrofone handelt, auf die alles ankommt. Kondensatormikrofone sind zweifellos die beste Wahl. Sie sind teuer, können aber fast als „Anschaffung fürs Leben“ betrachtet werden. Anders als sonst bei technischen Produkten unterliegen höchstwertige Studiomikrofone nur sehr langfristig gravierenden Veränderungen. Es gibt Modelle, die runde zwanzig Jahre gebaut werden. Der kaum erforderliche Service ist oft noch wesentlich länger gewährleistet.

Mikrofonarten

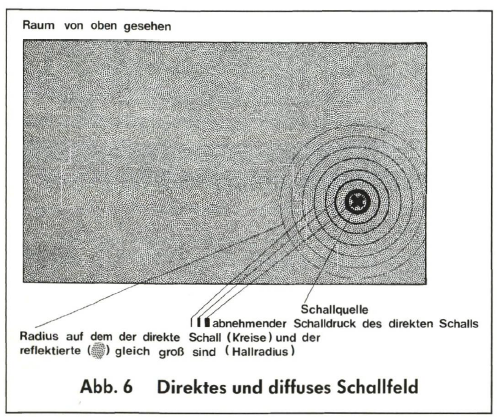

Auch wenn sehr gute Mikrofone den Schall im wesentlichen unverändert übertragen, gibt es doch Unterschiede in Art und Weise. Im Kapitel „Raumeinflüsse“ und „Mikrofon-Aufstellungsort“ wurde schon vom direkten und vom reflektierten (diffusen) Schall gesprochen. Abbildung 6 stellt die Verhältnisse grafisch dar. Die beiden Schallarten werden von Mikrofonen verschiedener akustischer Arbeitsweise unterschiedlich übertragen. Das Verständnis dieser Zusammenhänge erleichtert den Umgang mit der Technik. Hier sollen die beiden wichtigsten Arbeitsprinzipien von Mikrofonen und die daraus erwachsenden Konsequenzen erklärt werden.

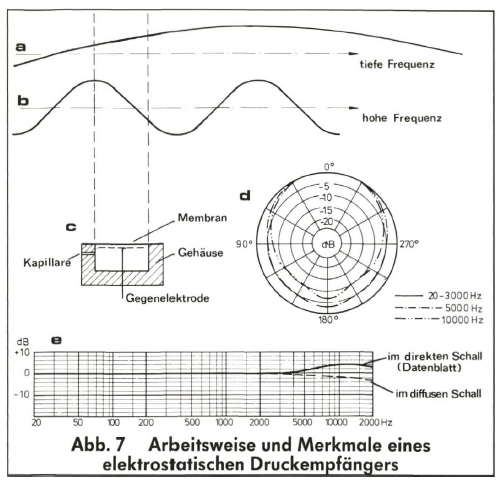

Druckempfänger

Kugeln sind prinzipiell so aufgebaut, wie Abbildung 7c am Beispiel eines Kondensatormikrofons zeigt. Ein Volumen wird durch die Membran abgeschlossen, so daß sie bei Druckänderungen ausgelenkt wird. Um nur den Schalldruck wirken zu lassen und eine Vorspannung durch Luftdruckschwank ungen auszuschließen, sorgt eine feine Undichtigkeit für Druckausgleich. Sie kann in Form einer Kapillaren ausgebildet sein und wirkt wie die Eustachische Röhre des menschlichen Ohrs, deren wir uns immer dann bewußt werden, wenn sie zum Beispiel durch Erkältung verstopft ist und Luftdruckschwankungen relativ schnell erfolgen. Gegenüber den Druckschwankungen einer Schallwelle ist das Volumen aber praktisch dicht abgeschlossen, so daß der Schalldruck die Membran bewegt. Wenn die Wellenlänge des Schalls gegenüber dem Mikrofon groß ist (Abbildung 7a), funktioniert es praktisch wie ein Barometer. Es befindet sich in einem rundherum ungefähr gleichen Druck, und es spielt keine Rolle, woher der Schall kommt. Trägt man die Empfindlichkeit eines derartigen Mikrofons für verschiedene Schalleinfallswinkel als Radius in ein Diagramm ein (Polardiagramm), so ergibt sich ein Kreis (Abbildung 7d). Mit der dritten Dimension wird daraus eine Kugel.

„Kugel-Mikrofone“ mit gutem Störspannungsabstand sind aber bei hohen Frequenzen nicht genügend klein gegenüber der Wellenlänge (Abbildung 7b). Daher wird die Membran bei seitlichem Schalleinfall teils gedrückt und teils gezogen. Die Empfindlichkeit wird dadurch kleiner als für Schall, der auf der Achse einfällt. Wir bekommen eine Richtwirkung (Abbildung 7d). Auch Kugel- Mikrofone richtet man daher auf die Schallquelle aus. Für den reflektierten Schall, der ja aus allen Richtungen kommt, also auch von der Seite und von hinten, ergibt sich ein Frequenzgang, der bei hohen Frequenzen geschwächt ist gegenüber dem Frequenzgang des Datenblattes (Abbildung 7e). Die Messungen fürs Datenblatt erfolgen grundsätzlich unter Ausschluß aller Reflexionen und auf der Achse des Mikrofons. Der Höhenverlust im reflektierten Schallfeld darf nicht überbewertet werden, aber der Anwender muß wissen, daß er mit steigendem Abstand von der Schallquelle, beziehungsweise höherem Anteil des reflektierten Schallfeldes gegenüber dem direkten, ein dunkleres Klangbild erhalten wird. Eine sogenannte Diffusfeld-Kugel (mit Höhenanstieg im Datenblatt) kann Abhilfe schaffen. Bei Kugeln spricht aber auch kaum etwas gegen eine Korrektur mit einem guten Equalizer.

Der beschriebenen Besonderheit von Kugeln bei hohen Frequenzen steht gegenüber, daß speziell Kondensatormikrofone dieses Typs bei tiefen Frequenzen einfach ideal sind. Wenn es um die Aufnahme tiefster Frequenzen geht (50 Hertz und weit darunter), kommt fast nichts anderes in Frage. Das liegt daran, daß prinzipiell die Ausgangsspannung eines Kondensator-Mikrofones, anders als bei dynamischen Systemen, proportional zur Membranauslenkung ist, egal wie langsam diese erfolgt, also auch bei extrem tiefen Frequenzen. Die gute Tiefenwiedergabe von Kugeln erlaubt besonders eindrucksvolle Aufnahmen. Andererseits sind damit auch besondere Risiken verbunden. Räume mit unausgewogener Akustik zeigen ihre Unarten besonders bei Tiefen. Die Folge kann eine „mulmige“ Aufnahme sein. Ein anderer Aufstellungsort kann viel ändern. Insgesamt erfordert der Einsatz von Kugel-Mikrofonen mehr Erfahrung als der von Mikrofonen mit ausgeprägter Richtcharakteristik wie vor allem Nieren.

Druckgradienten-Empfänger

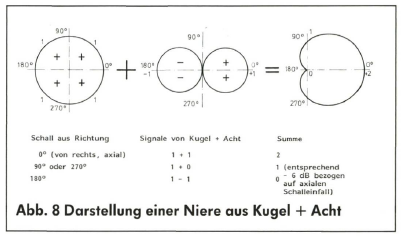

Mikrofone mit Richtwirkung: Der Druckgradient ist die Schalldruckdifferenz zwischen zwei nahe beieinanderliegenden Schalleintrittsöffnungen eines Mikrofons. Fast alle Mikrofone mit Richtcharakteristik können als Kombination des „reinen Druckgradienten-Empfängers“ mit Acht-Charakteristik und einer Kugel betrachtet werden. Bei der Acht ist dann der „Kugel-Anteil“ null. Bei der Niere ist Kugel und Acht gleich stark enthalten (Abbildung 8). Die breite Niere liegt zwischen Kugel und Niere, und Super- und Hyper-Niere liegen zwischen Niere und Acht. Um die Eigenschaften von Richtmikrofonen zu verstehen, ist es daher sinnvoll, die Funktion der Acht zu verstehen.

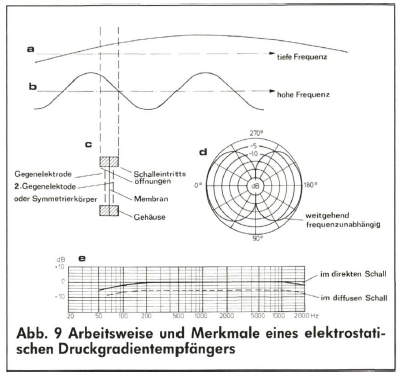

Abbildung 9c zeigt das Prinzip der Acht. Die Membran kann von beiden Seiten in gleicher Weise vom Schall erreicht werden. Bei Schalleinfall von links oder rechts ergibt sich daher eine gleichartige Membranbewegung, nur in entgegengesetzter Richtung, also mit umgekehrter Polarität. Wenn der Schall aber parallel zur Membranebene einfällt, erreicht er sie von beiden Seiten gleichzeitig, und es findet keine Reaktion statt (actio = reactio). Das Mikrofon ist also für Schall aus 90 Grad und 270 Grad unempfindlich (Abbildung 9d). Darauf beruht die Richtwirkung. Sie kann bis zu hohen Frequenzen erhalten bleiben. Dagegen sind Druckgradienten-Empfänger im Vergleich zu Kugeln weniger perfekt bei tiefen Tönen. Aus Abbildung 9a und 9b erkennt man, daß der maximale Schalldruckunterschied zwischen den beiden Öffnungen der Mikrofonkapsel für tieffrequente (längere) Wellen kleiner ist als für höhere Frequenzen. Für Luftdruckschwankungen, deren Frequenz praktisch null ist, gibt es überhaupt keinen Druckunterschied zwischen den beiden Membranseiten. Die Membranatriebskraft nimmt also ab, wenn die Frequenz sinkt. Die Mikrofonkonstruktion berücksichtigt dies, indem die Membran für tiefe Frequenzen besonders beweglich ausgebildet wird. Damit ist auch erklärt, warum Druckgradienten-Empfänger empfindlicher gegen Körperschall sind als Kugeln.

Mit abnehmender Frequenz offenbart sich aber bei extrem tiefen Frequenzen die abnehmende Druckdifferenz an den Schalleintrittsöffnungen, und der Frequenzgang fällt ab. Die Druckdifferenz hängt nicht nur von der Frequenz ab, sondern auch noch von der Art der Wellenausbreitung. Gegenüber der sehr kleinen Druckdifferenz bei niedrigen Frequenzen kann die Druckdifferenz, die mit der Wellenausbreitung einhergeht, überwiegen und eine Tiefenanhebung bewirken. Dies geschieht besonders, je näher das Mikrofon vor einer nach allen Richtungen abstrahlenden Schallquelle steht. Man spricht von Nahheits- oder auch Nahbesprechungs-Effekt. Bei Kugel-Wellen und einem Mikrofon mit Nieren-Charakteristik bewirkt er in 0,5 Meter Abstand bei 50 Hz zum Beispiel 3 dB Anhebung. Die Anhebung kann bei kurzen Abständen ohne weiteres 10 dB und mehr betragen und so auch eine Überhöhung hervorrufen. Im Zusammenhang mit den hier beschriebenen Aufnahmetechniken muß uns der Fall kurzer Abstände aber nicht weiter interessieren.

Über das Thema der richtigen Tiefen-Wiedergabe mit Druckgradienten-Empfängern ließe sich ein eigener Aufsatz schreiben. Wer die Details nicht kennt, wird deshalb durch Frequenzgangangaben eventuell sehr irregeführt. Es gibt daher seriöse Mikrofonhersteller, die nur sehr ungerne Original-Frequenzkurven ausliefern, obwohl sie im Verlauf der Produktion ermittelt und archiviert werden. Andererseits gibt es auch Firmen, die fest mit der Unwissenheit des Käufers rechnen und wunderschöne, aber praxisferne Kurven veröffentlichen.

Da das Richtdiagramm von Druckgradienten-Empfängern, besser als bei Kugeln, auch bei hohen Frequenzen konstant gehalten werden kann, kann der Frequenzgang im reflektierten (diffusen) Schallfeld dem im direkten sehr ähnlich sein (Abbildung 9e). Die Empfindlichkeit gegenüber dem reflektierten Schall ist aber kleiner. Das liegt daran, daß Druckgradienten-Empfänger immer wenigstens eine Richtung haben, in der sie unempfindlicher sind, und die natürlich im reflektierten Schall enthalten ist. Die Acht ist zum Beispiel theoretisch um 4,8 dB unempfindlicher gegenüber Schall, der aus dem Raum zurückkommt. Bei Beschallungsanlagen ist dies wichtig, um die Gefahr der akustischen Rückkopplung zu verringern. In der Aufnahmetechnik bedeutet das, daß das Mikrofon weiter entfernt aufgestellt werden muß beziehungsweise darf, wenn man die gleiche Hallbalance erhalten will wie mit einer Kugel.

Übersicht und Empfehlungen

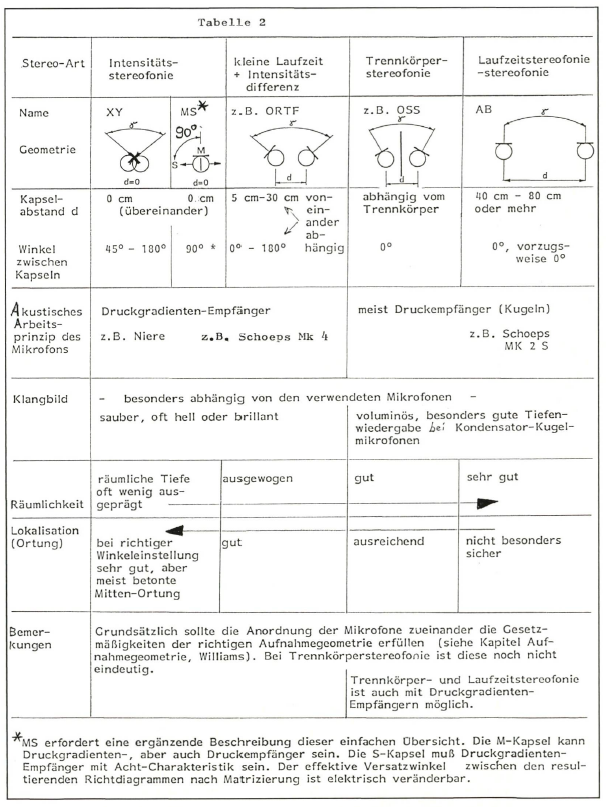

Um gezielt zu guten Aufnahmeergebnissen zu kommen, muß die Kenntnis der vorangegangenen Kapitel vorausgesetzt werden. Die Übersicht auf der vorangegangenen Seite zeigt nur Tendenzen und bedarf Erläuterungen. Martin Wöhr (BR), Bruno Nellesen (SFB), Dr.Theile (IRT) und Tobias Prager haben auf der letzten Tonmeistertagung 1986 genauer über die Beurteilung der verschiedenen Aufnahmetechniken berichtet. Der Autor dieses Aufsatzes wurde auf der Tonmeistertagung vom 16. - 19. November 1988 in Mainz ergänzende Ausführungen veröffentlicht.

Bei aller Unsicherheit, die mit Pauschalurteilen verbunden ist, hat sich dennoch immer wieder gezeigt, daß bei den Parametern Räumlichkeit und Lokalisation eine Gegenläufigkeit beobachtet werden kann, wie sie in der Tabelle durch Pfeile angedeutet ist. Es ist daher kein Zufall, wenn Systeme mit kleiner Laufzeit und Intensitätsunterschieden (zum Beispiel ORTF) besonders anerkannt sind. Ein anderer klar erkennbarer Unterschied ist auf die Verwendung von Kondensatormikrofonen mit Kugelcharakteristik zurückzuführen. Die perfekte Übertragung tiefer Töne macht sich meist bemerkbar, und die notwendige Laufzeit zwischen den Kapseln bewirkt den Eindruck räumlicher Tiefe. Andererseits kann eine naturgetreue Tiefenwiedergabe auch unangenehm empfunden werden, wenn zum Beispiel Störgeräusche oder unausgewogene Raumakustik vorliegen. Laufzeit- und auch Trennkörperstereofonie kann dann auch mit Druck- gradienten-Empfängern sinnvoll sein.

Anschlußtechnik

Mikrofone müssen selbstverständlich an Mikrofon-Eingänge angeschlossen werden. Diese sind, sofern überhaupt vorhanden, bei HiFi-Geräten meist nur für dynamische Mikrofone ausgelegt und deshalb sehr empfindlich. Professionelle Kondensator-Mikrofone liefern viel höhere Ausgangsspannungen und können derartige Eingänge übersteuern. Diese Gefahr ist immer dann zu vermuten, wenn die Aussteuerungsregler bereits an ihrem unteren Ende Vollaussteuerung bewirken. Eine Pegeldämpfung kann dann notwendig sein. Sie erfolgt am besten erst nach dem Mikrofonkabel und muß derart ausgeführt werden, daß der Lastwiderstand für das Mikrofon möglichst hochohmig ist. Für Studio-Kondensatormikrofone gilt, daß der Abschluß widerstand mindestens 1 kOhm sein soll.

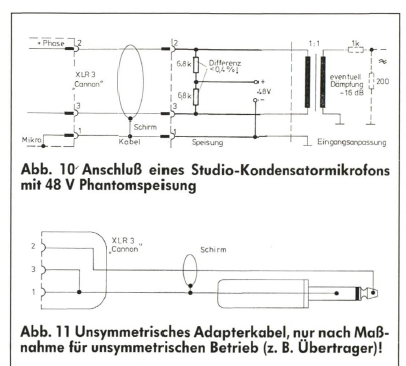

Problematischer ist aber, daß diese Mikrofone eine Stromversorgung über ihr Kabel brauchen, meist die sogenannte Phantom-Speisung. Ferner müssen viele dieser Mikrofone an symmetrische Eingänge angeschlossen werden, wie sie in der Studio-Technik üblich sind. Abbildung 10 und 11 zeigen die wichtigsten Schaltungen. (Bei Schoeps kann ein Aufsatz mit dem Titel „Elektrische Betriebstechnik professioneller Kondensatormikrofone“ angefordert werden.) Beide Probleme, Speisung und Übergang vom symmetrischen Mikrofon an unsymmetrische Eingänge, können mit dem Speisegerät NG 52 UT mit eingebautem Übertrager gelöst werden. Auch der Einbau einer Pegeldämpfung ist vorgesehen.

Noch einfacher ist die Verwendung eines Mikrofon-Vorverstärkers mit eingebauter Speisung, den es ab Spätjahr 88 bei Schoeps geben wird (VMS 52 UB). Er ist genauso klein wie das Speisegerät und erledigt alle Anschlußprobleme. Die Verbindung erfolgt zu den überall vorhandenen „Aux“-Eingängen (Linien-Pegel). Die Vorverstärkung hat die für professionelle Kondensator-Mikrofone ausreichenden Stufen +20 und +40 dB. Außerdem enthält das Gerät eine MS-Matrix. Die Stromversorgung erfolgt über 8 Mignon-Batterien oder Steckernetzteil. (Mikrofone mit bereits eingebauter Speisung finden sich in der DAT-Aufnahmereportage, sind jedoch von den technischen Daten her nicht mit echten Studio-Kondensatormikrofonen vergleichbar.)

Kosten

Wie teuer ist eine Mikrofonausrüstung, die auch den anspruchsvollsten Amateur zufriedenstellt? Ich kann natürlich nur mit einem Beispiel aus dem Programm der Firma Schoeps dienen. Mikrofon-Korpus („Verstärker“) CMC 5 U würden 1650 Euro kosten, zwei Kapseln Mk 2 S mit Kugel-Charakteristik 1590 Euro. Mikrofonklammern, Schiene, Kabel und Stativ nicht gerechnet.

Alternativ kämen zwei Kapseln Mk 4 mit Nierencharakteristik in Frage (1460 Euro). Ein Netzgerät zum Anschluß an unsymmetrische Eingänge NG 52 Ut liegt bei 920 Euro; für unterwegs kommt im Herbst die Vorverstärker- Matrix VMS 52 UB. Preis: 2300 Euro.