Die selbstgebauten Monoblöcke

Wer eine Spitzenklassebox baut, braucht auch eine Endstufe dazu. Das heißt, eigentlich sind zwei Monoblökke besser, denn die optimale Kanaltrennung ergibt sich dadurch von selbst, und HiFi-Freaks, die von den Kraftmeiern nichts sehen, sondern nur etwas hören wollen, können hinter jeder Box einen Monoblock parken und freuen sich nebenbei über das am Lautsprecherkabel eingesparte Geld.

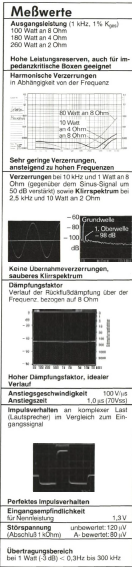

Wieviel Leistung darf's denn sein?

Selbst HiFi-Boxen mit weniger gutem Wirkungsgrad geben sich mit Leistungen zwischen 100 und 150 Watt zufrieden. Liefert der Verstärker zudem auch bei starken Phasenverschiebungen unbeeindruckt seinen Strom ab, dann steht kompromißlosem HiFi-Genuß nichts mehr im Wege. Unsere Verstärker im Selbstbau werden daher ungefähr 150 Watt an 4 Ohm abliefern. Vernünftige Auslegung von Netzteil und Endtransistoren gewährleisten zudem, daß auch 8-Ohm-Boxen gut im Futter stehen und daß den Kraftwürfeln selbst beim Anschluß von heimtückischen 2-Oehmern nicht gleich die Puste ausgeht.

Wem bis hierher schon der Mund wässrig geworden ist, sollte nicht gleich weglaufen und sich Lötkolben und Zinn holen. Denn die Redaktion will stereoplay keineswegs zum Bastelheft umfunktionieren. Nur wer eisern Theorie gepaukt, also sämtliche Baugruppen eines Endverstärkers verstehen gelernt hat, soll sich am Schluß gefahrlos mit einem Eigenbau belohnen können - Haftung sowieso ausgeschlossen. Vorerst sind also Karopapier, Bleistift und Taschenrechner angesagt, dann kann’s losgehen.

Die Kraftquelle

Das Netzteil liefert das Rohmaterial: Strom und Spannung. Die darauffolgende Elektronik läßt davon immer so viel zu den Lautsprechern gelangen, wie es das vom Vorverstärker angelieferte Signal gebietet. Je nach Qualität des Verstärkers oft leider auch etwas mehr oder weniger.

Symmetrisch oder nicht

Die früher üblichen unsymmetrischen Schaltungskonzepte kamen mit einer Versorgungsspannung aus. Der Verstärkerausgang lag daher ständig auf dem Potential (= Spannungsniveau) der halben Betriebsspannung. Damit kein unerwünschter Gleichstrom fließen konnte, trennte ein dicker Elko Verstärkerausgang und Lautsprecher voneinander. Die Nachteile dieses Konzepts sind gravierend: Die Kapazität des Ausgangselkos bestimmt zusammen mit der Impedanz der Box die untere Grenzfrequenz. Gute Tiefbaßwiedergabe erfordert daher sehr große Koppeleikos.

Der Vorteil, daß wegen der einen Versorgungsspannung nur ein Netzteilelko gebraucht wird, ist damit beim Teufel. Klangverschlechternd wirkt sich die Tatsache aus, daß große Eikos bei hohen Frequenzen beträchtliche Innenwiderstände entwikkeln, die den Dämpfungsfaktor verringern.Weiterhin von Nachteil ist, daß die Masseleitung gleichzeitig auch hohe Ströme führt. Hierdurch können Störspannungen, die auf der Masseleitung infolge dieser Ströme entstehen, das Ausgangssignal beeinflußen. Die Frage, ob unsere Monoblöcke mit unsymmetrischer oder mit symmetrischer Betriebsspannung arbeiten, ist damit zugunsten des symmetrischen Konzepts beantwortet.

Der Netztrafo

Die Netzspannung direkt gleichzurichten ist erstens aus Sicherheitsgründen (VDE) nicht ratsam, zweitens können die Transistoren mit der entstehenden Gleichspannung von über 300 Volt nichts anfangen. Wir kommen also um den Einbau eines Trafos nicht herum. Der Trafo wird mit seiner Primärwicklung ans 230-Volt-Stromnetz angeschlossen und liefert sekundär die gewünschte heruntergeteilte Wechselspannung. Jetzt kommen wir um einige Gleichungen, die für die Trafoberechnung wichtig sind, nicht herum. Der Ansatz: Im Trafo geht näherungsweise keine Leistung verloren. Daher muß die sekundär gelieferte Leistung gleich der primär aufgenommenen sein. Das stimmt zwar nicht ganz exakt, ist aber für die folgende Betrachtung eine brauchbare Voraussetzung.

Die Leistung (P) ist das Produkt aus Spannung (U) mal Strom (I).

Der Quotient Uprim / Usek wird auch als Spannungsuntersetzung bezeichnet. Er entspricht dem Verhältnis der Windungszahlen der Primär- zur Sekundärwicklung.

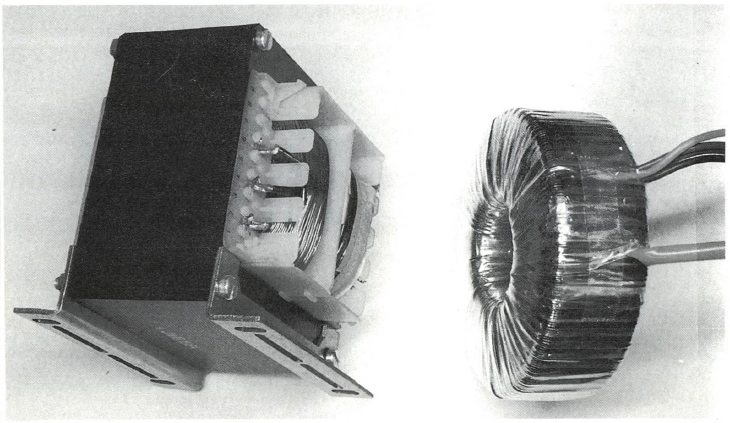

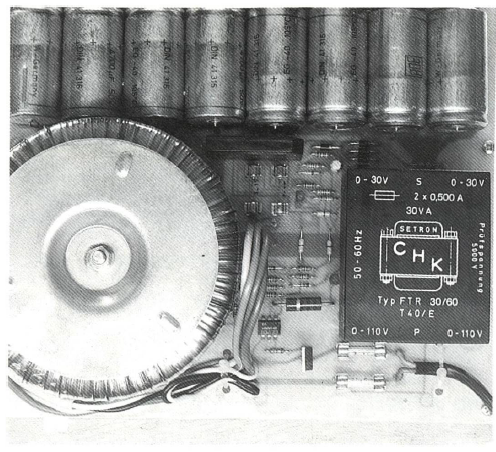

Bleche oder Ringkerntrafo

Der Fachhandel liefert neben den für Bastler weniger interessanten Schnittbandtrafos zwei Typen von Transformatoren, die sich in ihrer Bauart unterscheiden. Standardtransformatoren besitzen einen aus übereinandergeschichteten Blechen aufgebauten Kern. Je nach Form der Einzelbleche spricht man von M- oder EI-Kernen. Für uns wichtig ist die Tatsache, daß der Standardtrafo aufbaubedingt die größten Kupfer- und Eisenverluste aufweist. Das heißt, sein Wirkungsgrad beim Übertragen von Leistung ist mit etwa 80 Prozent relativ gering. Viel störender beim Einsatz in Leistungsendstufen ist jedoch die Tatsache, daß sich die Sekundärspannung bei Belastung stark reduziert. Die mit diesen Trafos aufgebauten Netzteile sind also relativ „weich“. Als weiterer Nachteil tritt noch ein starkes magnetisches Streufeld in Erscheinung, das bei gedrängtem Schaltungsaufbau Brumm in die Signalwege einstreut. Einziger Vorteil des Trafos mit geblechtem Kern ist sein vergleichsweise geringer Preis.

Für echte Freaks stellt der Preis allerdings kein Argument dar, zumal es um Unterschiede in der Größenordnung von etwa 20 Mark geht. Soviel kostet ein guter Ringkerntrafo der Leistungsklasse 150 VA an Mehrpreis. Was VA heißt? Diese Abkürzung ist aus den Maßeinheiten V(olt) und A(mpere) zusammengesetzt. Sie gibt an, welche Leistung ein Trafo übertragen kann. Weil der Trafo Induktivität besitzt und oft mit kapazitiver oder induktiver Sekundärlast betrieben wird, treten Phasenverschiebungen zwischen Strom und Spannung auf. Die übertragene Wirkleistung errechnet sich daher nicht einfach als Produkt aus Strom und Spannung. Vielmehr muß noch die auftretende Phasenverschiebung berücksichtigt werden. Weil diese aber von Fall zu Fall verschieden ist, geben die Trafohersteller statt der übertragbaren Leistung in Watt lediglich das Produkt aus übertragbarer Spannung mal Strom - eben jene VA - an. Wir waren gerade bei der Leistung stehengeblieben, die unser Ringkerntrafo übertragen sollte: Als erste Faustregel zur Netzteildimensionierung kann man sich merken:

Trafoleistung in VA = Abgabeleistung der Endstufe in Watt

Das gilt allerdings wirklich nur für FliFi-Geräte, die das heimische Wohnzimmer beschallen sollen. Dort ist nicht wie in der Disco ständig die volle Dauerleistung gefordert, sondern im zeitlichen Mittel wesentlich weniger. Die Leistungsspitzen werden nur kurzzeitig bei Fortissimi ausgefahren.

Die Entscheidung für einen Ringkerntrafo bringt natürlich neben den Mehrkosten auch einige Vorteile:

• Ringkerntrafos sind wesentlich kleiner als Standardtrafos mit der gleichen Leistung.

Den Mehrpreis für den Trafo holt unter Umständen schon der Kauf des Verstärkergehäuses, das eine Nummer kleiner sein kann, wieder rein.

• Ringkerntrafos haben einen sehr geringen Innenwiderstand.

Dies hilft den Eikos extrem schnell wieder auf die Beine, wenn die Endtransistoren sich gerade mit einem kräftigen Stromimpuls bedient haben. Man spricht bei einer derartigen Charakteristik von einem „harten“ Netzteil. Einen Haken hat die Sache allerdings auch: Beim Einschalten lutscht eine kräftige, mit Ringkerntrafo bestückte Endstufe unter Umständen anfangs soviel Strom aus der Steckdose, daß sich die Haushaltssicherung verabschiedet. Hier hilft nur sanftes Anfahren über einen Vorwiderstand, der den aufgenommenen Strom solange im Zaum hält, bis die Netzteilelkos voll aufgeladen sind. Bei unseren Monoblöcken werden wir auf eine derartige Schaltung allerdings verzichten können. Beim Einschalten wird allenfalls kurzzeitig das Licht dunkler. Die 16-Ampere-Haushaltssicherung bleibt dabei aber drin. Ringkerntrafos entwickeln fast kein magnetisches Streufeld. Das kommt der Klangqualität zugute, weil damit zumindest dei Trafo als Quelle heimtükkischer Brummeinstreuungen ins Signal ausscheidet. Grobe Fahrlässigkeit beim Aufbau des Monoblocks einmal ausgenommen.

Holen die Betriebsspannung des Endverstärkers aus dem Stromnetz: links ein Standardtrafo, daneben ein nur halb so schwerer Ringkerntrafo mit gleicher Leistung.

Gleichrichter und Eikos

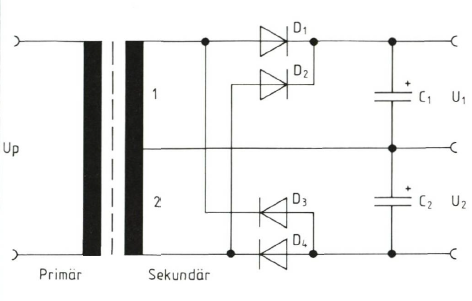

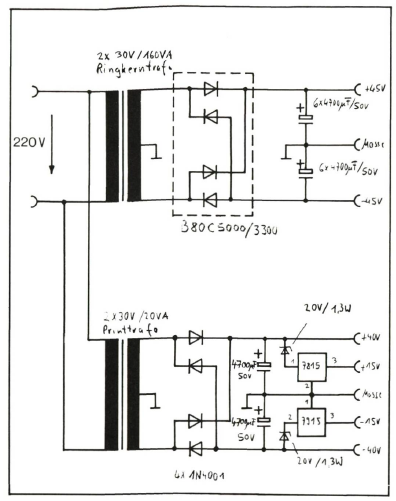

Im Bild rechts ist die Prinzipschaltung eines symmetrischen Netzteils skizziert. Die Geschichte funktioniert folgendermaßen: Der Trafo formt die vom Stromnetz gelieferte Primärwechselspannung Up (230 V) in die Sekundärwechselspannungen Us1 und Us2 um. Die Größe der Sekundärwechselspannungen hängt vom Untersetzungsverhältnis des Trafos ab. Die Dioden D1 bis D4 haben die Aufgabe, aus den Wechselspannungenzwei Gleichspannungen zu machen. Dioden wirken wie Ventile. Sie lassen den Strom nur dann durch, wenn die Spannung an ihrer Anode (die der Pfeilspitze abgewandte Seite) größer ist als die Spannung an der Kathode (die Seite mit der Pfeilspitze).

Das funktioniert ähnlich wie beim Ventil am Fahrradreifen. Diese Einbahnstraße läßt die Luft auch nur von außen ins Reifeninnere durch, und zwar dann, wenn der von der Luftpumpe gelieferte äußere Druck größer ist als der Druck im Reifeninneren. Für unser Netzteil bedeutet das, daß die Diode Dl nur Strom führt, wenn der Augenblickswert der von der Sekundärwicklung 1 gelieferten Spannung positiver ist als die am Elko C1 vorhandene Spannnung U1. Der dann fließende Strom lädt den Elko auf. Im obigen Beispiel entspricht der Elko dem Fahrradreifen, der eine bestimmte Luftmenge speichert. Wie beim Fahrradreifen der Druck mit der gespeicherten Luftmenge ansteigt, so steigt beim Elko die Spannung mit der gespeicherten Menge elektrischer Ladung.

Liefert symmetrische Betriebsspannung für den Monoblock: Grundschaltung des Netzteils.

Wenn sich der Elko über die Diode auf den höchsten Spannungswert der Wechselspannung US1 aufgeladen hat und die sinusförmige Wechselspannung US1 dann wieder kleinere Werte annimmt, sperrt die Diode D1, weil ja ab diesem Zeitpunkt der Wert der an ihrer Kathode liegenden Spannung U1 positiver ist als der Augenblickswert der an der Anode vorhandenen Wechselspannung Usl. Die Diode D2, welche an der anderen Sekundärwicklung des Trafos angeschlossen ist, kann ebenso wie ihre Mitspielerin D1 den Elko C1 aufladen. Wegen ihrer Ventilwirkung fließt nur dann Strom in den Kondensator, wenn der Momentanwert der Wechselspannung Us2 positiver ist als die am Elko C1 vorhandene Gleichspannung. Dreht man die Dioden um, so erhält der angeschlossene Kondensator negative Spannung, das ist bei D3 und D4 in Verbindung mit C2 der Fall. Die entstehende Spannung U2 ist negativ und vom Betrag her genauso groß wie U1.

Ist der Fahrradreifen dicht, so genügt einmaliges Aufpumpen. Genauso verhält sich unser Netzteil: Nachdem der Einschaltstromstoß die Eikos aufgeladen hat, halten diese ihre Spannung, solange kein Strom entnommen wird. Die Dioden könnnen sich ausruhen. Sobald jedoch ein Loch im Fahrradreifen für eine Abnahme der Luftmenge sorgt, muß öfter nachgepumpt werden. Für unser Netzteil heißt das, daß bei Stromentnahme die Dioden Strom nachschieben müssen, um die Eikos wieder aufzuladen. Während jedoch Luftverlust beim Fahrradreifen glücklicherweise die Ausnahme ist, werden Netzteile an sich nur für den Zweck der Stromentnahme gebaut. Den Verbraucher stellt in unserem Fall die Verstärkerelektronik dar.

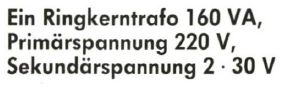

Um diese mit der richtigen Spannung und ausreichend Strom zu füttern, muß das Netzteil entsprechend dimensioniert sein. Also müssen einige Berechnungsformeln her. Unser projektierter Monoblock soll ungefähr 150 Watt an 4 Ohm abliefern. Die übertragbare Leistung des Ringkerntrafos muß daher mindestens 150 VA sein. Im Handel sind Trafos der Klasse 160 VA erhältlich. Der nächstkleinere schafft nur 120 VA und kommt damit nicht in Frage. Die benötigten Sekundärspannungen unseres Trafos lassen sich aus der projektierten Ausgangsleistung und dem Lastwiderstand, für den der Monoblock optimiert sein soll, errechnen: Die für 150 Watt an 4 Ohm nötige Spannung U errechnet sich aus der Leistung P und dem Lastwiderstand R zu:

Damit ergibt sich die benötigte Ausgangswechselspannung an den Lautsprecherklemmen zu:

Die Ausgangsspitzenspannung Usp, welche die Endtransistoren hierfür abliefern müssen, ist - sinusförmiges Signal vorausgesetzt - um die Wurzel aus 2 größer:

Weil die Endtransistoren nicht verlustfrei arbeiten (Sättigungsspannung), stocken wir die angestrebte Betriebsgleichspannung großzügig bis 40 Volt auf. So haben die Endtöpfe auch bei Vollast noch genug „Luft“. Dabei entladen sich die Elkos, bevor sie die 50-Hertz-Wechselspannung aus dem Trafo wieder mit Ladung vollpumpen kann. Die dadurch der Elkogleichspannung überlagerte Wechselspannung nennt der Techniker „Brummspannung“ oder neudeutsch „ripple“. Die Brummspannung vermindert periodisch die Betriebsgleichspannung des Verstärkers. Ihre Amplitude hängt von der Kapazität der Eikos ab. Wenn wir 1 Volt Brumm zulassen und fordern, daß der Minimalwert der Betriebsgleichspannung den Wert 40 Volt nicht unterschreiten darf, muß folglich der Maximalwert 41 Volt betragen. Die Eikos laden sich ja über die Gleichrichterdioden auf den Spitzenwert der Trafosekundärspannung auf.

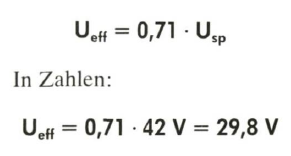

Ich habe allerdings bis hierher unterschlagen, daß die Dioden keine idealen Ventile sind, sondern eine Spannung von etwa 0,7 Volt benötigen, damit Strom fließt. Daher muß der Spitzenwert der vom Trafo gelieferten Wechselspannung 41,7 Volt, also rund 42 Volt betragen. - Uff! Damit hätten wir endlich den Ausgangswert zur Berechnung der Sekundärspannung unseres Trafos. Das Verhältnis von Effektivwert Ueff (der wird vom Hersteller angegeben) zum Spitzenwert Usp einer Sinusspannung errechnet sich zu:

Das ergibt aufgerundet 30 Volt. Damit stehen die Daten des Trafos fest. Wir notieren für unsere Stückliste:

Gleichrichter

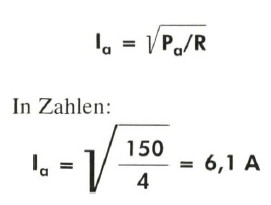

Änderung nämlich dann, wenn er infolge Unterdimensionierung zu heiß wird. Was müssen die Gleichrichterdioden unseres Monoblocks können? Sie sollen im zeitlichen Mittel das an Strom nachschieben, was der Verstärker am Lastwiderstand abliefert. Hinzu kommt noch ein geringer Zusatzstrom, der die Eingangs- und Treiberstufe versorgt. Bei einer Leistung Pa von 150 Watt in einen Lastwiderstand Ri von 4 Ohm errechnet sich der Effektivwert des Ausgangsstromes Ia zu:

Da die volle Leistung nicht dauernd ansteht, können wir getrost Gleichrichterdioden, die für 5 Ampere Dauerstrom gebaut sind, verwenden. Diese verkraften erfahrungsgemäß dank hoher thermischer Reserven kurzzeitige Überlastung bei Lortissimi ohne Probleme.

Wenn der Augenblickswert der Spannung an der Trafowicklung kleiner ist als der Wert der am Ladekondensator liegenden Gleichspannung, so sperrt die jeweilige Gleichrichterdiode. Sie verträgt allerdings typabhängig nur Sperrspannungen bis zu einer gewissen Obergrenze. Damit nichts schiefgeht, müssen die Gleichrichterdioden also auch nach diesem Kriterium dimensioniert sein. Der Einfachheit halber benutzen fast alle Verstärkerentwickler fertige Gleichrichterschaltungen, in denen vier Dioden zusammen in einem Gehäuse und praktischerweise schon korrekt verdrahtet sind. Weil die Dioden jeweils über zwei in Reihe liegende Wicklungen geschaltet sind, muß der Gleichrichter für eine Wechselspannung von 60 Volt ausgelegt sein. Der gleichzurichtende Strom erreicht bei Vollast im Mittel etwa 5 Ampere. Wir haben so die Daten des Gleichrichters definiert und nehmen in die Stückliste auf:

Ein Flachgleichrichter B80/C5000

Der Flachgleichrichter enthält vier Dioden in einem flachen Gehäuse, die bereits fertig verdrahtet sind. „B80“ deutet auf die Spannungsfestigkeit bis 80 Volt (Wechselspannung) hin, „C5000“ heißt, daß der Gleichrichter einen Dauerstrom von 5000 Milliampere (= 5 Ampere) verträgt.

Die Elkos

Als Pufferspeicher für die vom Trafo und Gleichrichter gelieferte Energie dienen die Elkos. Sie sorgen mit der in ihnen gespeicherten elektrischen Ladungsmenge dafür, daß die positive Betriebsspannung auch zu den Zeitpunkten ansteht, wo gerade die negative Netzhalbwelle über den Trafo kommt. Umgekehrt puffern die Eikos der anderen Seite die negative Gleichspannung dann, wenn gerade die positive Halbwelle kommt. Muß ein Kondensator Strom liefern, ohne daß gleichzeitig Ladung über den Gleichrichter nachgeschoben wird, dann sinkt seine Spannung.

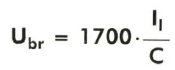

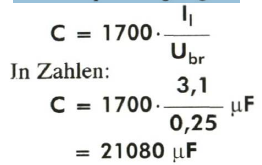

Sobald der Trafo ihn über den Gleichrichter nachlädt, steigt die Spannung wieder an. Die Höhe der Brummspannung hängt vom entnommenen Strom, von der Kapazität und von der Ladespannung ab. Bei unserer Netzteilschaltung wird jeder der zwei Kondensatoren hundertmal pro Sekunde geladen. Die der Gleichrichterspannung überlagerte Brummspannung Uhr errechnet sich bei einem Laststrom I1 überschlägig zu:

In dieser Faustformel muß I, in der Maßeinheit A(mpere), die Kapazität in Mikrofarad eingesetzt werden. Der Effektivwert der Brummspannung ergibt sich dann in V(olt).

Unser Netzteil soll möglichst wenig davon produzieren. Das verringert die Gefahr von Störeinkopplung ins Signal, die sonst infolge der sich im Takt der Betriebsspannung ändernden Arbeitspunkte der Halbleiter auftreten könnte. Irgendwo sind allerdings Grenzen. Je kleiner nämlich der Brumm sein darf, desto größer müssen die Elkokapazitäten werden. Und das geht ins Geld. Eine vernünftige Grenze ist erreicht, wenn die Brummspannung des Netzteils mal dem Brummunterdrückungsfaktor der Verstärkerschaltung um den Faktor 120 dB kleiner ist als das Ausgangssignal. Dann dürften selbst feinste Ohren keine Klangverfälschungen mehr erkennen können.

Formen die Trafowechselspannung in Gleichspannung um: Gleichrichter (oben) und Eikos verschiedener Größen.

Die selbstgebauten Monoblöcke

Die Brummunterdrückung eines vernünftig konzipierten Endverstärkers liegt bei 80 dB und darüber. Bei voller Leistungsabgabe schafft unsere Endstufe etwa 25 Volt an 4 Ohm. Das sind 28 dB bezogen auf 1 Volt. Die Brummunterdrükkung der Verstärkerelektronik verschafft uns 80 dB Abstand dazu. Um einen Signal-Störabstand von 120 dB (bezüglich der Brummspannung) zu erzielen, muß also die Brummspannung um 40 dB kleiner sein als das Signal. Bei +28 dbV Signalspannung können wir uns also -12 dbV Brummspannung erlauben. Das sind 0,25 Volt. Um daraus die nötige Kapazität zu errechnen, müssen wir noch den aus den Eikos entnommenen Strom kennen. Bei einer Effektivspannung von 25 Volt in 4 Ohm liefert der Amp 6,25 Ampere an den Klemmen der Box ab. Da der Strom gleichermaßen aus dem positiven wie aus dem negativen Zweig des Netzteils kommt, muß jeder Kondensator eine Belastung mit zirka 3,1 Ampere verkraften. Umstellen der Formel für die Brummspannung ergibt:

Ganz esoterisch veranlagte Freaks sollten sogar 30.000 microF nehmen und sind damit auch für extrem heimtückische Signalformen bei gleichzeitig impedanzkritischen Lautsprechern gewappnet. Welche Spannung müssen die Elkos vertragen? Nach unseren obigen Berechnungen gibt das Netzteil unter Last eine Gleichspannung von 42 Volt ab. Im Leerlauf steigt die Spannung um etwa fünf bis sieben Prozent an, weil der Trafo dann mehr Spannung liefern kann. Damit sind wir bei 45 Volt. Mit zehn Prozent möglicher Netzüberspannung sind alle Toleranzen berücksichtigt. Die Eikos müssen daher für 50 Volt Betriebsspannung ausgelegt sein. Mehr schadet zwar nicht, kostet aber unnötig Geld.

Die letzte Frage, die sich bei der Auslegung des Netzteils stellt: Je ein großer, oder mehrere kleine Elkos parallel? Nein, das ist nicht so egal, wie es auf den ersten Blick scheint. Elkos haben nämlich die unangenehme Eigenschaft, neben der erwünschten Kapazität auch Induktivität und Widerstand zu besitzen. Das Datenbuch gibt nähere Einzelheiten hierzu bekannt: Ein Elko darf aufbaubedingt nur mit begrenztem Strom be- und entladen werden. Der zulässige Strom wächst nicht proportional mit der Kapazität. Er verdoppelt sich erst bei Vervierfachen der Kapazität. Daraus resultiert, daß zwei parallel geschaltete Elkos mehr Strom vertragen als ein einzelner mit doppelter Kapazität. Mit der unerwünschten Induktivität, die den Widerstand des Elkos bei hohen Frequenzen vergrößert, verhält es sich ähnlich. Sie steigt mit der Kapazität an. Laut Datenblatt haben zwei parallel geschaltete Elkos etwa ein Drittel der Induktivität, die ein einzelner Kondensator mit doppelter Kapazität besitzt. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, die Siebkapazität des Netzteils aus mehreren parallel geschalteten Elkos zusammenzusetzen. In der Stückliste steht daher als dritte Position: 2 x 4 Elkos zu je 4700 ![]() /50 V. Absolute Freaks, die Wert auf das letzte Quentchen Stabilität legen, nehmen insgesamt zwölf Stück.

/50 V. Absolute Freaks, die Wert auf das letzte Quentchen Stabilität legen, nehmen insgesamt zwölf Stück.

Die richtigen Transistoren

Beim Entwurf der Monoblökke haben wir scheinbar das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt: Statt von der Eingangsschaltung, die ja zuerst mit den zu übertragenden Musiksignalen in Berührung kommt, war bis jetzt lediglich vom Netzteil die Rede. Diese Vorgehensweise erscheint auf den ersten Blick unlogisch, sie ist beim Entwurf einer Schaltung jedoch durchaus angebracht: Genauso, wie Motorenentwickler zuerst klären, wieviel Leistung der neue Treibsatz abgeben soll, interessiert beim Endverstärker auch zuerst die abgebbare Leistung. Konsequenterweise befassen wir uns daher im Anschluß an den Leistungslieferanten Netzteil mit der Schaltung, welche die Leistung an die Lautsprecher weitergibt:

Die Endstufe

Man bezeichnet oft den kompletten Endverstärker als Endstufe, wir meinen damit jedoch nur den Schaltungsteil unseres Monoblocks, der die erforderlichen Ströme aufbringt, die der Lautsprecher braucht, um die NF-Spannung in hörbaren Schall umzuwandeln. Eine Schaltung läßt sich nicht „drauflosentwickeln“, ohne daß ihre Aufgaben vorher definiert sind. Der erste Schritt bei der Entwicklung von Schaltungskonzepten muß immer die Erstellung eines Lastenhefts sein.

Im Fall der Ausgangsstufe unseres Monoblocks sehen die gestellten Anforderungen so aus:

1. Die zum Lautsprecher gelieferte Ausgangsspannung muß möglichst unabhängig vom Verhalten der angeschlossenen Last sein. Sie darf sich weder vom Betrag noch von der Phase noch von der Frequenz des fließenden Ausgangsstromes beeinflussen lassen. Weiterhin darf sie sich von eventuell durch allzu vorwitzige Baßmembranen rückwärts eingespeiste Energie nicht beeindrucken lassen. Die Ausgangsstufe soll einen niedrigen, möglichst frequenzunabhängigen Innenwiderstand haben.

2. Die am Ausgang abgelieferte Spannung soll möglichst genau der Steuerspannung entsprechen, welche die Treiberstufe eingangsseitig bereitstelllen. Verzerrungsarme Signalübertragung ist also gefragt.

3. Die Übertragung der Steuerspannung zum Ausgang soll ohne nennenswerte Zeitverzögerung oder Verlust an Impulssteilheit erfolgen. Das können nur schnelle Schaltungen, die auch dann nicht erlahmen, wenn viel Strom gefragt ist.

Befolgt eine Schaltung diese drei Forderungen, dann brauchen Vor- und Treiberstufe nur wenig Korrekturarbeit zu leisten. Die Gegenkopplung muß nur mäßig ins Geschehen eingreifen, und das ganze Gebilde hat beste Voraussetzungen dazu, ein stabiler, gut klingender Verstärker zu werden. Nach der grauen Theorie steht nun die praktische Aufgabe an, ein geeignetes Schaltungskonzept zu finden, das die oben aufgestellten Forderungen unseres Mini Pflichtenheftes so gut wie möglich erfüllt.

Röhre oder Transistor?

Die oft totgesagten Röhren erleben immer wieder eine - meist highendige - Renaissance im einen oder anderen Gerät. Auch in der stereo- p/ay-Rang-und-Namen-Liste konnte mit dem Premier Four von Conrad-Johnson ein Vertreter der Glaskolbenspezies die Höhen des Referenzolymps „erglimmen“. Modernste Wickeltechnik und ausgesuchte Materialien beim Ausgangsübertrager sowie für jedes Röhrenexemplar individuell justierte Arbeitspunkte halfen den Entwicklern, manche röhrenspezifischen Nachteile auszutricksen. Ein HiFi-Fan, der nur gelegentlich zu Hause bastelt, hat allerdings keine Chance, jemals an derartige Komponenten heranzukommen. Abgesehen davon ist die Arbeit mit den hochspannungsversorgten Röhren auch nicht ganz ungefährlich.

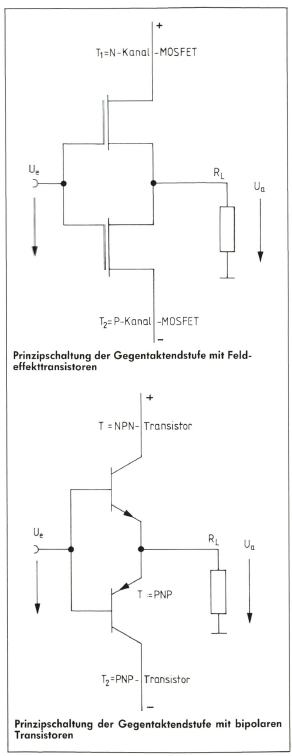

Daher wollen wir bei unserem Kurs statt der glimmenden Glaskolben die profaneren Siliziumtransistoren als Bauteile für unsere Ausgangsstufe näher untersuchen. Um den unter Punkt 1 unseres Mini-Pflichtenheftes geforderten niedrigen Ausgangswiderstand zu erzielen, „klauen“ wir von anderen Entwicklern die Idee der Gegentakt-Emitterfolger-Schaltung. Dieses bei HiFi-Endverstärkern nahezu ausschließlich verwendete Schaltungsprinzip verbindet den Vorteil niedrigen Ausgangswiderstandes mit dem Pluspunkt hoher Aussteuerbarkeit bis nahezu an die von der Betriebsspannung diktierten Grenzen.

Hier nochmals kurz die Funktion der Gegentaktschaltung:

Ist der Augenblickswert der (von der Treiberstufe kommenden) Steuerspannung Ue positiv, so fließt in die Basis des oberen Transistors TI Strom. Der Transistor holt sich einen um die ihm eigene Stromverstärkung B höheren Strom aus der am Kollektor angeschlossenen positiven Betriebsspannung und liefert Kollektor- und Basisstrom vereint als Emitterstrom am Lastwiderstand RI ab. Solange die Eingangsspannung positiv ist, folgt die Spannung Ua am Lastwiderstand der steuernden Treiberspannung Ue. Negative Ströme (also solche, die in seinen Emitter hineinfließen) mag der NPN-Transistor nicht: Bei negativer Steuerspannung Ue sperrt er. In diesem Fall übernimmt sein spiegelbildlich aufgebauter PNP-Kollege die Aufgabe der Lieferung von Spannung zum Lastwiderstand. Den hierbei in den Emitter hineinfließenden Strom gibt er zum großen Teil an die kollektorseitig angeschlossene negative Versorgungsspannung weiter, ein um den Faktor B (Stromverstärkung) kleinerer Teil fließt als Basisstrom in Richtung Treibertransistoren.

Wieso wir immer nur von NPN- und PNP-Transistoren sprechen? - Klar, mit den in den letzten Jahren neu entwickelten Leistungs-Feldeffekttransistoren (FETs) geht die Sache auch: Im Unterschied zu bipolaren Transistoren benötigen Feldeffekttransistoren keinen Steuerstrom. Der stromführende Kanal zwischen Drain und Source ändert seinen Widerstand vielmehr abhängig vom elektrischen Feld, das die Gatespannung im Kanal erzeugt. Nach dem „Feldeffekt" ist diese Transistorart benannt. Das Tor (Gate) ist bei den für HiFi-Anwendungen in Frage kommenden FETs durch eine isolierende Oxidschicht von Kanal getrennt. Daher heißen diese speziellen FETs auch „MOS (= Metal Oxide Semiconductor-) FETs“. Bei positiver Gatespannung wird der Kanal des N-Kanal-FETs leitend, der vom positiven Zweig des Netzteils kommende Strom fließt ins Drain (das bedeutet Strom-„Senke“) und gelangt durch den niederohmigen Kanal zur Source (Strom-„Quelle“) des FET und erreicht so den dort angeschlossenen Lastwiderstand RI. Weil der N-Kanal-FET negative Ströme genausowenig mag wie sein bipolares NPN-Pendant, steht für diese Fälle der P-Kanal-FET bereit.

FET oder bipolar?

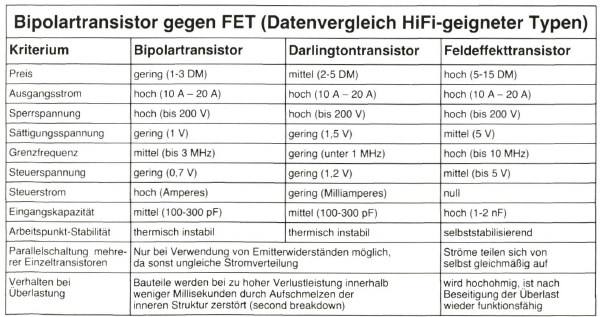

Als Entscheidungshilfe dafür, ob wir besser Bipolartransistoren oder Feldeffekttransistoren in unserer Ausgangsstufe einsetzen, soll die Vergleichstabelle der wichtigsten Eigenschaften von FETs und Bipolartransistoren dienen. Die in der mittleren Rubrik aufgeführten Darlington-Transistoren bestehen aus einer Hintereinanderschaltung zweier Bipolartransistoren, deren Stromverstärkungen sich dadurch zur Gesamtstromverstärkung multiplizieren. Die Tabelle oben zeigt, daß Leistungs-FETs schneller sind als ihre bipolaren Vettern. Die hohen Grenzfrequenzen erleichtern das Entwickeln von Schaltungen, bei denen die Bandbreite der Leerlaufverstärkung (das ist die Verstärkung, die eine Schaltung ohne Gegenkopplung besitzt) sehr groß ist - eine Voraussetzung für klanglich einwandfreie Übertragung von Musiksignalen. Wenn die Leerlaufbandbreite einer Schaltung zu gering ausfällt, hat die Gegenkopplungsschleife bei hohen Audiofrequenzen nicht mehr genug Verstärkungsreserve (Unterschied zwischen Leerlaufverstärkung und von der Gegenkopplungsschleife vorgegebener Verstärkung), um Nichtlinearitäten zu korrigieren. TIM-Verzerrungen und andere gemeine Klangverschlechterer könnten sich dann ungestraft ans Werk machen.

Ein zweiter wichtiger Vorteil der FETs ist ihr Verhalten bei Kurzschluß: Wer oft mit Kabeln experimentiert, hat sicher schon mehr als einmal seine Endstufe kurzgeschlossen (die stereoplayer bilden nach eigenem Eingeständnis auch keine Ausnahme). Unsere selbstgebauten Monoblöcke sollen auch in solchen Fällen nicht gleich unter Rauchzeichen den Geist aufgeben. FETs erwärmen sich bei Kurz- schluß und werden dadurch hochohmig. Dies wiederum reduziert den fließenden Kurzschlußstrom so weit, daß die Bauteile nicht zerstört werden. Nach Beseitigung des Kurzschlusses und ein paar Sekunden Abkühlzeit steht wieder die volle Leistung zur Verfügung. Bipolartransistoren benötigen aufwendige Schutzschaltungen, die bei ausgangsseitigem Kurzschluß blitzschnell per Relaiskontakt die Leinen zum Endverstärker kappen und so den sonst innerhalb weniger Millisekunden eintretenden tödlichen Kollaps verhindern. Aber nicht nur satte Kurzschlüsse, sondern auch Phasenverschiebungen gefährden die Endtransistoren: Spulen und Kondensatoren in den' Frequenzweichen verlangen oft vom Verstärker Strom, wenn die abgegebene Spannung noch relativ gering ist. In diesem Betriebszustand muß der Ausgangstransistor große Ströme liefern und gleichzeitig die volle Differenz zwischen der hohen Betriebsspannung und der nahe Null liegenden Ausgangsspannung verkraften.

Großer Strom bei gleichzeitig hoher Spannung bedeutet extrem hohe Verlustleistung für den Transistor. Wird beim Bipolartyp das von maximaler Spannung, maximal zulässigem Strom und maximal zulässiger Leistung begrenzte Kennlinienfeld (SOA = Safe Operating Area) auch nur kurzzeitig verlassen, so tritt durch punktuelles Aufschmelzen der Siliziumstruktur im Transistor der berüchtigte Second breakdown ein. Das ist gleichbedeutend mit dem Exitus des betroffenen Endtransistors. Daß nur wenige Millisekunden zur Zerstörung des Bipolartransistors ausreichen, liegt daran, daß die Hitzeentwicklung in relativ kleinen Zonen des Siliziumkristalls stattfindet (hot spots), nämlich an den PN-Ubergängen, wo hohe Spannung und großer Strom gleichzeitig auftreten. Wegen ihrer Kleinheit besitzen diese Zonen kaum Wärmekapazität und erhitzen sich daher innerhalb kürzester Zeit auf Temperaturen, die die Kristallstruktur und damit die Transistorfunktion zerstören.

FETs wehren sich gegen den Second breakdown, indem sie ihren Kanalwiderstand erhöhen und so den Strom und damit die Verlustleistung herabsetzen. Sie benötigen daher keine Schutzschaltung, die über ihr Wohlergehen wacht. Was das mit dem Klang zu tun hat? Die Hitzeentwicklung verteilt sich beim FET annähernd gleichmäßig über den ganzen Kanal. Die thermische Kapazität des Siliziums steckt kurzzeitige Überlastung weg, ohne daß der FET sofort hochohmig wird. Erst bei länger dauernder Überlast tritt der oben geschilderte Effekt ein. Bei Musikübertragung kommt kurzzeitige Überlastung der Endstufe dann vor, wenn energiereiche Impulse bei gleichzeitig großer Phasenverschiebung übertragen werden müssen. Wegen der kurzen Dauer solcher Impulse bleiben FETs davon völlig unbeeindruckt und der Klang intakt.

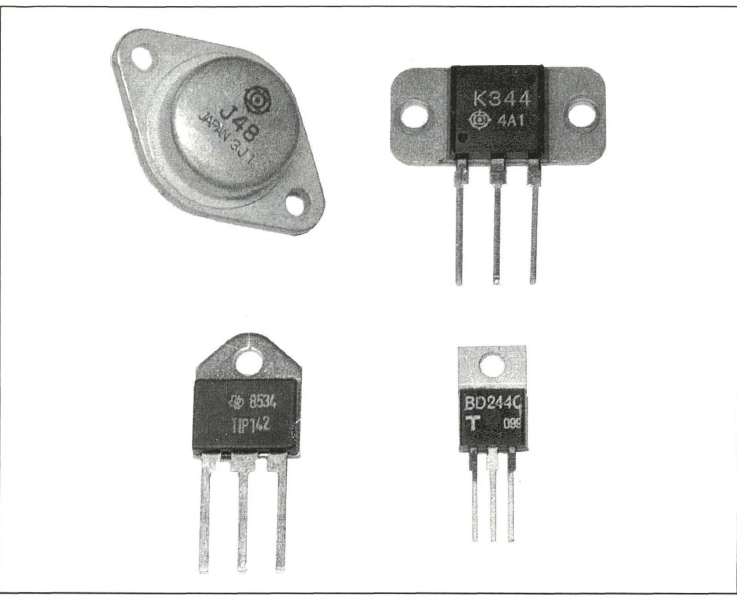

Leistungstransistoren für NF-Endstufen. Je größer das Gehäuse, desto mehr Leistung kann der Transistor verarbeiten.

Bipolartransistoren verhalten sich in der gleichen Lage nicht so tolerant. Der Second breakdown wird bereits von Impulsen, die nur wenige Millisekunden andauern, ausgelöst. Effektiv arbeitende Schutzschaltungen müssen daher auch auf solche Impulse reagieren und kurzzeitig den Strom begrenzen. Das bleibt natürlich nicht ohne klangliche Konsequenzen: Dynamische Musik, die den Verstärker bis in die Nähe seiner Leistungsgrenzen aus fährt, wirkt zu lasch, Trommelschlägen oder heftig gezupften Baßsaiten fehlt der richtige Pep. Als kompromißlose Musikfreaks wollen wir weder klangverfälschende Relaiskontakte noch dynamikbremsende Schutzschaltungen in unseren Monoblöcken dulden. Daher bauen wir die Ausgangsstufe mit Leistungsfeldeffekttransistoren auf. Der dafür zu entrichtende Mehrpreis schmerzt weniger, wenn man sich klarmacht, daß dafür manche Mark, die sonst das Ausgangsrelais oder die Schutzschaltung verschlungen hätten, in der Kasse bleibt. Den Restbetrag buchen wir auf das Konto „guter Klang“, wo die FETs eine an gemessene Rendite versprechen.

Kurs: Die selbstgebauten Monoblöcke

3. Dimensionierung der Endstufenkomponenten

Nachdem die Netzteilfrage im Grundsatz geklärt ist und wir uns für im Gegentakt arbeitende MOS-FETs im Ausgang unseres Monoblocks entschieden haben, kann der Entwurf der Endverstärkerschaltung losgehen.

Unsere Monoblöcke bestehen - elektronisch betrachtet - aus drei Funktionsgruppen, die zunächst unabhängig von einander konzipiert werden sollen:

NETZTEIL: Hier müssen wir uns neben der Konzeption der eigentlichen Stromversorgung mit Trafo, Gleichrichter und Elkos noch ein paar Gedanken zum Thema Einschaltautomatik und Schutzschaltungen machen.

EINGANGSSCHALTUNG: Sie soll das unsymmetrische oder symmetrische Signal, das der Vorverstärker liefert, so aufbereiten, daß die Endstufe es problemlos verarbeiten kann, ohne daß auch nur ein Quentchen an musikalischer Feinheit auf der Strecke bleibt. Außerdem muß die Eingangsschaltung der Einschaltautomatik mitteilen, ob gerade ein Signal anliegt oder nicht.

ENDSTUFE: schließlich gibt die von der Eingangsstufe gelieferten Signale mit der nötigen Spannung und ausreichend Strom an die Lautsprecher weiter.

Getreu dem Vorsatz, den Monoblock vom Ausgang her zu entwickeln, nehmen wir zuerst die Endstufe unter die Lupe. Ein Katalog der Forderungen, den sie erfüllen soll. Die Kriterien waren dort aber bewußt recht vage formuliert, weil es zunächst einmal um die Klärung grundsätzlicher Dinge gehen sollte. Jetzt müssen wir unser Pflichtenheft mit konkreten Forderungen füllen. An erster Stelle steht natürlich die Leistungsfrage. Wir streben eine Leistung von etwa 150 Watt Sinus an 4 Ohm an. Das genügt in der Regel auch bei gehobenen Ansprüchen. Die entsprechende Spannung beträgt etwa 24,5 Volt, der zugehörige Strom liegt bei etwas über 6 Ampere. Auch die Gretchenfrage niederohmiger Boxen - „Wie hältst du’s mit dem Strom“ - sollte mit soliden Argumenten beantwortet werden können: Betrieb von 2-Ohm-Lautsprechern muß möglich sein, ohne daß thermische Probleme eintreten.

Kurzzeitige Pulse mit einer Amplitude von 20 Volt in 1 Ohm muß der Monoblock ebenfalls liefern, um auch an Boxen vom Schlage einer Infinity RS I oder der Beveridge System 7 nicht abzuschlaffen. Das entspricht einer Leistung von über 400 Watt. Dabei muß ein Spitzenstrom von fast 30 Ampere an den Ausgangsklemmen bereitgestellt werden. Um das ohne Verlust an Musikalität zu bewältigen, sollten darüber hinaus noch Reserven vorhanden sein, damit der Verstärker nicht angestrengt klingt. Denn kein noch so feines Klangdetail darf selbst in diesem Betriebszustand verlorengehen. Knallharte Forderungen also: Dauerstrom größer als 6 Ampere und ausreichend Puste, um auch an 2 Ohm eine gute Figur zu machen.

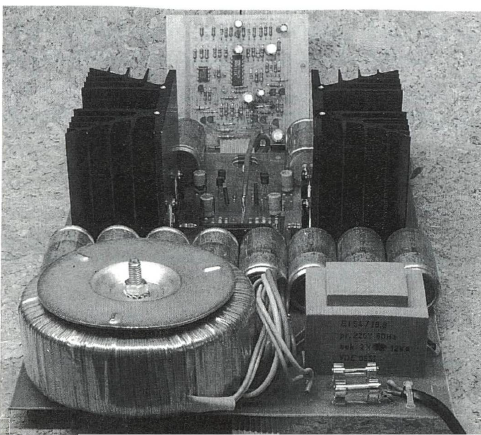

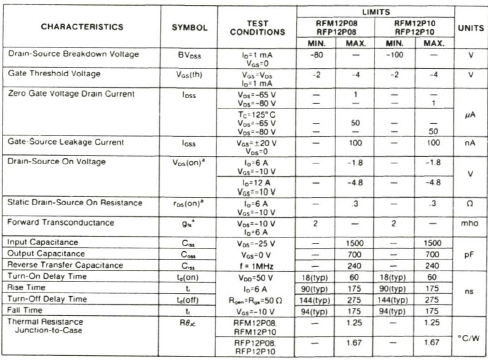

Jetzt wird es Zeit, anhand dieser Daten unseren „Wunsch-FET“ zu definieren und anschließend im Datenbuch nach ihm zu fahnden. Als Betriebsspannung hatten wir unter Berücksichtigung aller möglichen Toleranzen der Netzspannung eine Obergrenze von 50 Volt festgelegt. Weil der Verstärker mit symmetrischer Versorgung arbeiten soll, müssen die FETs im Extremfall die doppelte Betriebsspannung - also 100 Volt - vertragen. Gemäß unserer Forderung nach ausreichend Stromkapazität sollen die Endtransistoren mindestens 40 Ampere kurzzeitig und 10 Ampere Dauerstrom für Betrieb an 2 Ohm können. Da wir eine Gegentaktausgangsstufe bauen wollen, müssen wir uns auf die Suche nach je einem oder mehreren (parallel zu schaltenden) N-Kanaltyp und einem oder mehreren P-Kanaltypen machen, die in unser Konzept passen. Der Hersteller RCA bietet drei Alternativen an: Das Einzeltransistorpaar RFH25P10 / RFH25N18, die Verwendung von je zwei RFP12P10 / RFP12N18 im Parallelbetrieb, oder den Einsatz von je drei parallelgeschalteten RFP8P10/ RFP8N18. Die Typen RFP12P10/ RFP12N18 sind bezüglich der Daten am besten geeignet. Bei Verwendung von jeweils zwei Transistoren ergeben sich folgende Ausgangswerte:

Der maximal zulässige Spitzenstrom darf den beruhigend hohen Grenzwert von 60 Ampere erreichen, ein maximal zulässiger Dauerstrom von 24 Ampere bietet auch an 2 Ohm Last üppige Reserven. Als Betriebsspannung verträgt der P-Kanaltyp mindestens 100 Volt, der N-Kanaltyp sogar 180 Volt. Es gibt zwar auch eine N-Kanalausführung mit einer Spannungsfestigkeit von 100 Volt, jedoch passen deren Eingangskapazität und der Kanalwiderstand nicht zu den entsprechenden Werten des P-Kanaltyps.

Cool bleiben: Kühlkörperberechnung

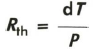

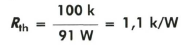

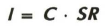

Damit es den Endtransistoren nicht zu warm ums Siliziumherzwird, müssen Kühlkörper her. Die Wärmeleistung, die der Kühlkörper an die Umgebungsluft abgeben kann, hängt hauptsächlich von seiner Form, dem Material, der Dicke, der Farbe und der Stärke der Luftströmung ab. Je mehr Wärme ein Kühlkörper abzuleiten hat, desto heißer wird er. Als Kenngröße für die Kühlwirkung geben die Produzenten diejenige Temperaturerhöhung in bezug auf die Umgebungstemperatur an, die sich pro Watt abzuführender Wärmeleistung einstellt. Fachleute sprechen vom Wärmewiderstands wert. Die entsprechende Maßeinheit lautet „Grad Kelvin pro Watt“, abgekürzt K/W. Für die Dimensionierung unserer Endstufenkühlkörper brauchen wir eine Berechnungsformel. Bei vorgegebener Temperaturerhöhung des Kühlkörpers dT und einer abzuführenden Wärmeleistung P errechnet sich der Wärmewiderstand Rth zu:

Um die maximal auftretende Wärmeleistung der Endtransistoren des projektierten Monoblocks herauszubekommen, stellen wir eine „Worstcase“-Rechnung an. Das bedeutet, wir suchen uns den thermisch schlimmsten Betriebszustand der Ausgangstransistoren heraus, errechnen die in diesem Fall anstehende Verlustleistung (die in Form von Wärme frei wird) und bestimmen daraus die Daten eines Kühlkörpers, der auch in diesem Zustand die Transistoren ausreichend kühl hält. Boxenimpedanzen in der Größenordnung von 2 Ohm oder weniger treten nahezu ausnahmslos im hohen Frequenzbereich auf, wo Bändchenhochtöner oder andere wirkungsgradschwache Wandler mit erhöhter Leistungsaufnahme um das letzte Dezibel Schalldruck kämpfen müssen. Weil in diesem Frequenzbereich nur impulsartige Spitzenleistungen mit geringer Durchschnittsenergie gefordert sind, müssen wir den Betrieb an 2 oder gar 1 Ohm zwar bezüglich des maximal verfügbaren Impulsstromes und der Verzerrungsarmut berücksichtigen, können ihn aber bei der thermischen Auslegung der Endstufe getrost außer acht lassen.

Hohe Energien sind im Baßbereich gefordert. Dort kommen aber selbst bei unverschämt konzipierten Boxen praktisch nie Impedanzen unter 3 Ohm vor. Daher beziehen wir den Betrieb an 3 Ohm in unsere „worst-case“- Rechnung mit ein. Um langatmige Umwege über die Integralrechnung und Extremwertbetrachtungen zu sparen, sage ich’s gleich: Die höchste Verlustleistung in den Endtransistoren tritt auf, wenn ein rechteckförmiges Ausgangsignal zum Lastwiderstand RL übertragen wird, dessen Amplitudenwert Ua exakt die halbe Betriebsspannung der Endstufe erreicht.

Die gesamte Verlustleistung ist dann:

Auftretende Phasenverschiebungen zwischen Strom und Spannung verschlechtern den Wirkungsgrad und könnten die Endtransistoren zusätzlich thermisch stressen. Glücklicherweise tritt jedoch im Bereich der Baßresonanz des Tieftöners, wo starke Phasendrehungen auftreten, gleichzeitig auch eine Impedanzüberhöhung ein, so daß die Endstufe zwar phasenverschobene, aber dafür betragsmäßig kleinere Ströme zu liefern hat. Sie wird daher im Bereich der Baßresonanz thermisch nicht mehr gefordert als in anderen Frequenzbereichen, wo Strom und Spannung in Phase sind. Phasendrehungen ergeben sich auch in der Umgebung der Übernahmefrequenzen. Selbst wenn dort die Impedanz konstant bleibt oder sogar in den Keller geht, besteht kein Grund zur Sorge: Denn erstens fordert keine Musikart dort so energiereiche Signale, und zweitens gehen zuerst Mittel- oder Hochtöner in die Knie, bevor die Endtransistoren Wärmeprobleme bekommen. Doch zurück zur Kühlkörperberechnung: In unserem Fall war RL = 3 Ohm. Weil bei Belastung die Betriebsspannung absinkt, ist das einfachste und sicherste Verfahren zur Bestimmung des „worst case“ der praktische Versuch.

Messungen ergaben, daß die höchste Belastung der Endtransistoren bei einer Ausgangsspannung von 16,5 Volt (Rechteck) vorliegt. Hierbei beträgt die Betriebsspannung 33 Volt. Diese Zahlen setzen wir in unsere Formel ein:

Erstes Problem: Reicht die Belastbarkeit unserer Transistoren hierfür aus? Weil jedes der vier vorgesehenen Exemplare 75 Watt schafft, haben wir mit 300 Watt Gesamtbelastbarkeit eine beruhigende Reserve von mehr als Faktor 3.

Zweites Problem: Welchen Wärmewiderstand darf der vorgesehene Kühlkörper maximal haben? Um die Kühlkörperberechnungsformel anwenden zu können, müssen wir zunächst die zulässige Temperaturerhöhung dT kennen. Das Datenbuch sagt, daß die maximale Betriebstemperatur der FETs 150 Grad Celsius betragen darf.

Bei einer angenommenen Umgebungstemperatur (im Gehäuseinneren) von 50 Grad Celsius ist also der gesuchte Wert dT 100 Grad Kelvin. Die abzuführende Wärmeleistung haben wir zu etwa 91 Watt errechnet. Damit ergibt sich:

Leider haben wir damit noch nicht den gesuchten Kennwert des Kühlkörpers gefunden. Von dem oben errechneten, maximal zulässigen Wärmewiderstand muß der aufbaubedingte Wärmewiderstand zwischen Transistorgehäuse und dem eigentlichen Transistor - dem Chip - abgezogen werden. Laut Datenblatt beträgt er in unserem Fall 2 Grad pro Watt. Weil sich die Abwärme auf vier Transistoren verteilt, ist der resultierende Wärmewiderstand nur ein Viertel davon: 0,5 Grad/ W. Für den Kühlkörper verbleiben also noch 0,6 Grad/W. Nein, auch das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Leider entsteht je nach Art der Montage nochmals ein mehr oder weniger großer Wärmeübergangswiderstand zwischen Transistorgehäuse und Kühlkörper.

Weil die Drainanschlüsse bei der von uns gewählten Transistorbauform mit der metallischen Gehäuserückwand leitend verbunden sind, müssen die Transistoren so montiert werden, daß die P-Kanaltypen von den N-Kanaltypen isoliert sind. Als Abhilfe käme die Montage mit einer isolierenden Glimmerscheibe zwischen Gehäuse und Kühlkörper in Frage. Diese Montageart hat allerdings den Nachteil, daß selbst bei Verwendung von Wärmeleitpaste pro Transistor ein zusätzlicher Wärmeübergangswiderstand bis zu etwa 1 K/W auftritt. Daher benutzen wir zwei einzelne Kühlkörper, auf die jeweils N- und P-Kanaltypen ohne Isolation montiert sind. Weil jeder Kühlkörper nur die halbe Wärmeleistung an die Luft abgeben muß, dürfen die Einzelexemplare Wärmewiderstände von etwa 1 K/W aufweisen. Daß die Kühlkörper bei Anwendung dieses Tricks unter elektrischer Spannung stehen, ist nicht weiter tragisch. Wir bringen sie sowieso im Gehäuseinneren unter.

Treiberstufe

Nachdem die Endtransistoren nebst Kühlung dimensioniert sind, geht es an deren Ansteuerung. Bekanntlich brauchen FETs keinen Strom, sondern nur Spannung zur Ansteuerung. Daher kann bei der Treiberstufe getrost mit Strom und Leistung geknausert werden. Nach dieser Maxime sind schon einige FET-Endstufen entstanden, bei denen sich Tester und Entwickler über den trotz hoher Ausgangsleistung lasch und angestrengt wirkenden Klang gewundert haben. Mangelhafte Slewrate und nach hohen Frequenzen schnell zunehmende Verzerrungen sind die meßtechnischen Vorboten eines solchen Klangdesasters.

Woher das kommt? - Ein Sportwagen fährt nur dann wirklich schnell, wenn es der Fahrer versteht, die Kraft des Motors (und der Bremsen) zur richtigen Zeit einzusetzen und das Fahrzeug jederzeit exakt auf der Ideallinie zu steuern. Genau so muß auch die Treiberstufe mit den Leistungs- FETs umgehen können. Damit die Ausgangsspannung auch bei Belastung und schnellen Signaländerungen auf der Ideallinie bleibt und nicht verzerrungsträchtig ab- driften kann, muß die steuernde Treiberstufe die Gatekapazität der FETs exakt im Griff haben und notfalls mit Gewalt - sprich: ausreichend Strom - den richtigen Kurs blitzschnell erzwingen.Slewrates über 50 Volt pro Mikrosekunde und Anstiegszeiten unter 2 Mikrosekunden sollte der Monoblock als Voraussetzung für guten Klang schon mitbringen.

Aus diesen Forderungen lassen sich wichtige Kriterien für den Entwurf der Treiberstufe ableiten: Um die verlangte Spannungsanstiegs- und Ab- fallgeschwindgigkeit zu erzielen, müssen die Eingangskapazitäten der MOS-FETs entsprechend schnell umgeladen werden. Der dazu notwendige Strom I errechnet sich aus der geforderten Slew-rate dU/dT und der Kapazität C nach der Formel:

Die Maßeinheit der Kapazität ist Farad. Ausgeschrieben sind das Amperesekunden pro Volt: As/V. Die Maßeinheit der Slewrate ist Volt pro Sekunde: V/s.

Aber Vorsicht, die Formel sieht sehr einfach aus, sie gilt jedoch nur für linearen Spannungsanstieg. Bei sinusförmigem Spannungsverlauf oder für noch kompliziertere Kurvenformen muß statt dem Faktor SR die erste Ableitung der jeweiligen Verlaufsfunktion nach der Zeit (dU/dT) eingesetzt werden. Die Rechnung wird dann wesentlich komplizierter. Das Datenbuch von RCA gibt für die von uns ausgesuchten FETs Eingangskapazitäten von jeweils etwa 1,5 Nanofarad. Die Kapazitäten der insgesamt vier Einzel-FETs addieren sich daher zur Gesamtkapazität von 6 Nanofarad. Die Slewrate setzen wir mit 100 Volt pro Mikrosekunde an. Diese Werte in die Formel eingesetzt, ergeben dann den Strom:

Um diese 600 Milliampere aufzubringen, haben wir nun die Auswahl unter zwei Schaltungskonzepten:

Eine Treiberstufe im A-Betrieb müßte mit einem Ruhestrom von 0,6 Ampere arbeiten. Setzt man als Betriebsspannung ± 45 Volt an, so entspricht das einer Verlustleistung in der Größenordnung von zweimal 27 Watt. Dafür müßten Kühlkörper installiert werden, die die entstehende Wärme wegschaffen. Außerdem würde ein deutlich größerer Trafo gebraucht, der die zusätzlich benötigten 54 Watt aufbringt.

Die FET-Daten sind auf Englisch im Datenbuch aufgelistet.

Transistoren, die solche Leistungen auf die Dauer vertragen, sind außerdem für unsere Zwecke nicht schnell genug oder extrem teuer und schwer erhältlich. - Also keine Treiberstufe in A-Technik. Als Lösung bietet sich an, vor die Gates der komplementären FET-Paare zwei schnelle Bipolartransistoren kleiner Leistung zu schalten. Die Treiberstufe muß nun nur noch die um die Stromverstärkung B geringeren Basisströme aufbringen. Die Emitter der Bipolartransistoren können dann bei Bedarf genug Strom in die Gates der Leistungs-FETs pumpen, um die nötige Slewrate zu erreichen. Weil beim Betrieb als HiFi-Endstufe selbst bei der Übertragung eines (in keinem Musikstück vorkommenden) hochtönermordenden 20-kHz-Rechtecks mit voller Leistung nur 4 Prozent der Periodendauer ein hoher Strom zum Antrieb der Gatekapazitäten erforderlich ist, müssen die vorgeschalteten erholen können. Im eingeschwungenen Zustand (Rechteckdach) brauchen die FETs nämlich keinerlei Gatestrom. Das Siemens-Datenbuch verrät, daß für den obigen Einsatzzweck die Komplementärtypen BD 139-10 (NPN) und BD 140-10 (PNP) hervorragend geeignet sind. Sie kosten etwa 1 Euro pro Stück und bieten Hervorragendes dafür: Spannungsfestigkeit bis zu 100 Volt, Spitzenströme von 2 Ampere und eine Verlustleistung von über 12 Watt. Sehr erfreulich ist weiterhin die garantierte Stromverstärkung von mehr als Faktor 25 bei 600 mA. Die für uns ebenfalls wichtige Transitfrequenz liegt oberhalb von 100 Megahertz.

Wenn die Bipolartransistoren vorgeschaltet sind, „sieht“ die Treiberstufe von den 6 Nanofarad der FETs nur noch den 25. Teil oder weniger. Der aufzubringende Treiberstrom reduziert sich daher um den gleichen Faktor von 600 Milliampere auf lediglich 24 Milliampere. Die Treiberleistung für A-Betrieb sinkt von 27 Watt auf unkritische Werte um 1 Watt. Das können die BD 139/140-Transistoren bei 50 Grad Umgebungstemperatur bereits ohne Kühlung. Daher setzen wir sie auch in der Treiberstufe ein.

Die selbstgebauten Monoblöcke

4. Die Endverstärkerschaltung

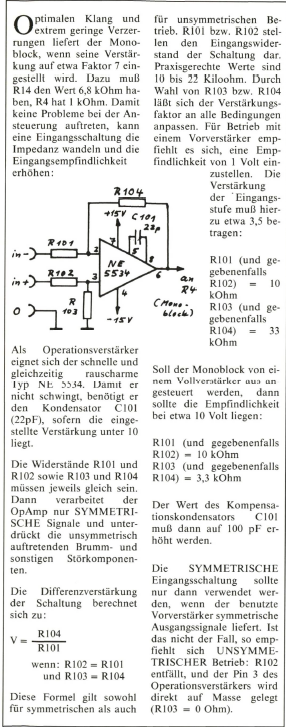

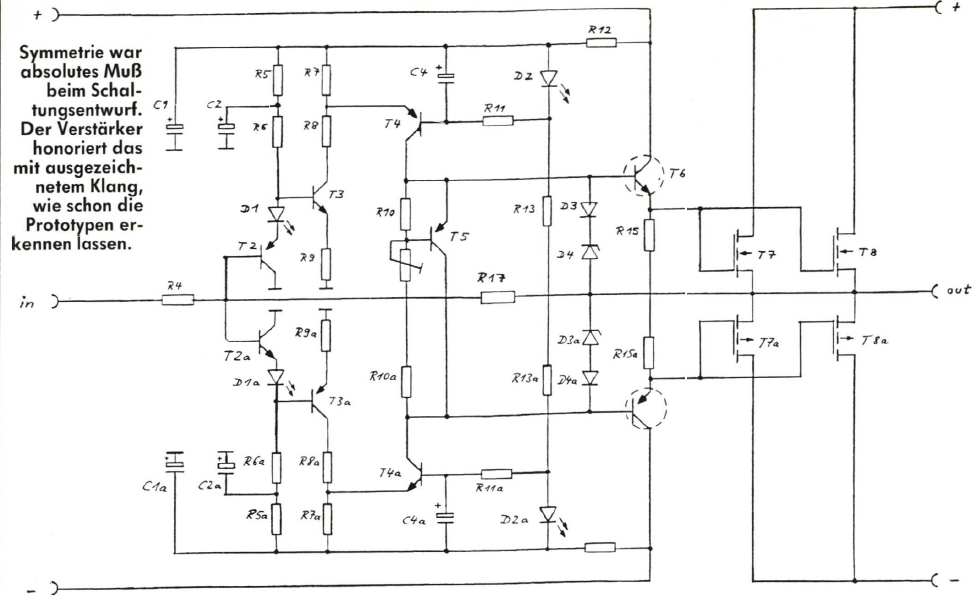

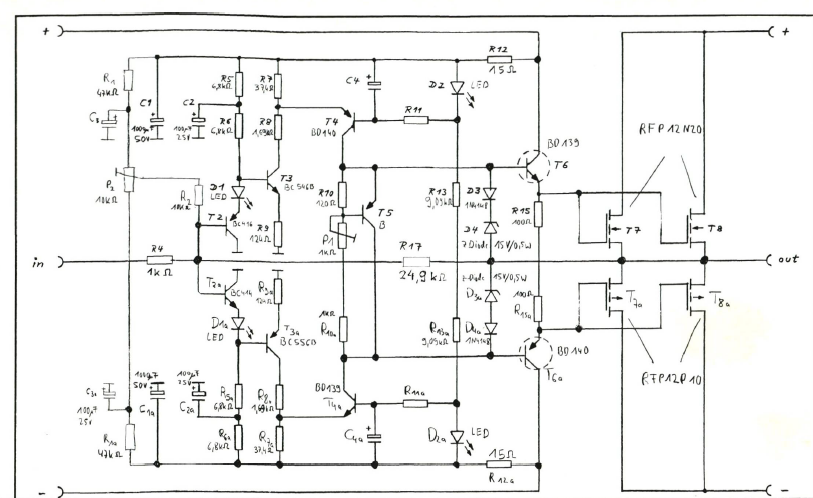

Versorgung, Endtransistoren inklusive Kühlung und Treiberstufe haben wir von der Theorie her gründlich durchleuchtet. Jetzt geht es endlich an die Schaltung. Für keines der Bauteile steht allerdings ein Typ oder Wert in dem auf der übernächsten Seite abgedruckten Schaltbild. Die Dimensionierung (Auswahl der Typen und Festlegung der Werte) werden wir erst nach der Besprechung der Funktionsweise erledigen.

So funktioniert es: Schaltungsbeschreibung

Die völlige Symmetrie der Schaltung fällt sofort auf. Sie resultiert aus der Forderung nach größtmöglicher Verzerrungsarmut. In symmetrischen Schaltungen heben sich die entstehenden spiegelbildlichen Verzerrungen zum großen Teil gegenseitig auf. Weil das Ganze symmetrisch funktioniert, reicht es, zur Erläuterung der Wirkungsweise lediglich eine Schaltungshälfte zu betrachten. Die Bauteile der anderen Hälfte verhalten sich genau spiegelbildlich dazu. Das heißt, die entsprechenden Spannungen sind negativ statt positiv, die Ströme fließen daher genau in umgekehrter Richtung. Achtung, jetzt wird’s ziemlich trocken, denn um die Funktion zu verstehen, müssen wir uns auf demselben Weg wie später das Musiksignal durch alle Verstärkerstufen durchkämpfen. Die Mühe lohnt aber, denn nur wer die Schaltung versteht, kann sie später nach eigenem Gutdünken modifizieren, ergänzen und klangliche Auswirkungen von Arbeitspunkt- oder kleinen Schaltungsänderungen ausprobieren.

Die Arbeitspunkteinstellung

Zunächst betrachten wir die Schaltung im Ruhezustand, also ohne anliegendes Musiksignal. In diesem Zustand fließen durch jedes Bauteil bestimmte, durch die Dimensionierung betimmte Ströme, oder es steht eine bestimmte Spannung an. Bei vorhandenem Musiksignal ändern sich dann diese Größen im Takt der übertragenen Spannung um den Arbeitspunkt herum. T2 und T3 bilden die Eingangsstufe. Die Diode Dl und die Widerstände R6 bis R9 dienen zur Einstellung der Arbeitspunkte. Das Eingangssignal liegt über den Widerstand R4 an der Basis von T2. Der (sehr kleine) Basisstrom des PNP-Transi- stors T2 und der Basisstrom des spigelbildlich dazu angeordneten T2a sind betragsmäßig annähernd gleichgroß, unterscheiden sich jedoch im Vorzeichen: Derselbe Basisstrom , der bei T2 aus der Basis herausfließt, fließt bei T2a in die Basis hinein. Die Signalquelle, die das Eingangssignal liefert, muß daher praktisch keinen Strom aufbringen. Der Verstärkereingang ist daher sehr hochohmig.Von der Versorgungsspannung an R5 fließt über die in Reihe dazu geschalteten Bauteile R6 und die LED D1 ein Strom in den Emitter von T2 und überdessen Kollektoranschluß zur Masse (= 0 Volt). Bei 0 Volt am Eingang liegt der Emitteranschluß von T2 um 0,6 Volt höher. Die Kathode der Leuchtdiode D1 ist nochmals um 1,5 Volt höher.

Die Widerstände R5 und R6 stellen den Emitterstrom von T2 ein. Er errechnet sich aus der Differenz zwischen der positiven Betriebsspannung U0 und der Summe aus der Emitterspannung von T2 und der LED-Spannung an D1:

Der Stromwert ergibt sich nach dem Ohmschen Gesetz als Quotient aus der Spannung und der Summe der Widerstandswerte von R5 und R6.

Der Kondensator C1 bewerkstelligt zusammen mit R12 die Siebung der Betriebsspannung U0. C2 eliminiert den verbleibenden Restbrumm endgültig. Weil beide Kondensatoren für Gleichstrom undurchlässig sind, beeinflussen sie den Strom durch R5 und R6 nicht. An der Anode von D1 ist die Basis des NPN-Transistors T3 angeschlossen. Einen (vernachlässigbar) kleinen Teil des von R5 und R6 gelieferten Stromes zweigt er für sich als Basisstrom ab. Seine Emitterspannung liegt um 0,6 Volt niedriger als diejenige an der Basis. Ihr Wert entspricht also genau der LED-Spannung an D1: 1,5 V. Zwischen dem Emitter von T3 und der Masse liegt R9. Die Spannung über ihm haben wir zu 1,5 Volt bestimmt. Er stellt daher den Emitterstrom von T3 auf den Wert IT3 = L5V/R9 ein. Dieser Strom fließt über R7 und R8 in den Kollektor von T3. Zwecks Arbeitspunkteinstellung hätten wir natürlich auch eine Reihenschaltung aus normalen Siliziumdioden oder eine Z-Diode statt der LED benutzen können. Die LED bietet jedoch den Vorteil, erheblich weniger Eigenrauschen zu entwickeln als eine Z- oder eine normale Siliziumdiode. Und eine Eingangssstufe mit eingebautem Rauschgenerator hat in einem gutklingenden Endverstärker nichts zu suchen.

Die in T3 entstehende Verlustleistung berechnet sich zu IT3 mal der Spannung über T3. Damit die Hitzeentwicklung nicht zu stark wird, nimmt der im Kollektorkreis angeordnete Widerstand R8 einen Teil davon auf. T4 arbeitet als Spannungsverstärker. Die LED D2 stellt seine Basisspannung ein. Der von der positiven Betriebsspannung gelieferte Diodenstrom fließt über R13, R17, R13a und die komplementär zu D2 angeordnete LED D2a in Richtung der negativen Betriebsspannung. Zwischen der Betriebsspannung und der Kathode von D2 liegt eine Spannungsdifferenz von 1,5 Volt. Über R11 gelangt sie zur Basis von T4. Der Elko R4 dient zusammen mit Rll zur Netzbrummunterdrückung. Wenn wir Rll nicht allzu groß wählen, dann verursacht der über ihn fließende Basisstrom von T4 nur einen vernachlässigbar kleinen Spannungsunterschied zwischen dem mit D2 verbundenen Ende von R11 und demjenigen, das mit der Basis von T4 Kontakt hat. Daher können wir annehmen, daß der Spannungsunterschied zwischen der Basis von T4 und der positiven Betriebsspannung U0 1,5 Volt beträgt. - Also der Spannungswert über D2. Über dem emitterseitig angeschlossenen R7 steht daher eine Spannung, die um 0,6 Volt (= Basis-Emitterspannung von T4) näher an U0 liegt. Ihr Betrag errechnet sich zu:

UR7 = 1,5 V-0,6 V = 0,9 V

R7 werden wir so dimensionieren, daß er genau doppelt soviel Strom durchläßt, wie der Transistor T3 benötigt. Dann fließt die eine Hälfte in den Kollektor von T3, der andere Stromanteil in den Emitter von T4 und von dort aus zum Kollektoranschluß.

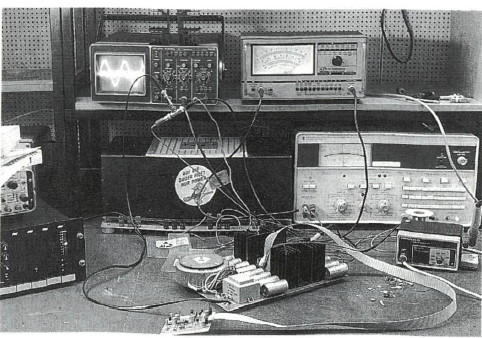

Besser ausgestattete Monoblöcke verfügen über eine vom NF-Signal gesteuerte Einschaltautomatik. Unserer natürlich ebenso. Im Gegensatz zu seinen Kollegen überläßt er allerdings die Schaltarbeit nicht einem verschleißanfälligen Relais, sondern einer Optokopp- ler/Triac-Steuerung, die kontaktlos und trotzdem VDE-gerecht den Ringkerntrafo ans Netz legt. Der zweite Trafo versorgt Einschaltautomatik und Treiberstufe mit konstanter Spannung, unabhängig davon, welche Stromkraftakte der für die Leistung zuständige große Ringkerntrafo gerade im Auftrag der Lautsprecher vollbringt.

Die Einstellung des Ruhestroms

Bevor die End-FETs Strom leiten können, muß zuerst eine bestimmte Schwellenspannung an den Gates anliegen. (Bipolare Transistoren verhalten sich ähnlich.) Um einen kontinuierlichen Übergang des Stromes von den N-Kanal-FETs zu den P-Kanal-FETs der Gegentaktendstufe zu erzielen, müssen wir dafür sorgen, daß schon bei 0 Volt Ausgangsspannung die erforderliche Schwellenspannung an den Gates ansteht. Der hierbei fließende kleine Ruhestrom verhindert das Entstehen der gefürchteten Übernahmeverzerrungen. Die von der Schaltung zur Verfügung gestellte Vorspannung muß einstellbar sein, um Toleranzen verschiedener FET-Exemplare auszugleichen und unabhängig von der individuellen Schwellenspannung bei jedem Verstärker denselben Ruhestromwert einstellen zu können.

T5 übernimmt zusammen mit dem Trimmpoti P1 und dem Widerstand R10 die Erzeugung der Vorspannung. Die Schaltung wirkt wie eine Z- Diode mit einstellbarer Spannung. Der eingestellte Spannungswert ist von eventuellen Änderungen des zwischen T4 und T4a fließenden Kollektorstroms abhängig. Zum Verständnis der Funktion stellen wir uns vor, der in die Treibertransistoren T6 und T6a fließende Basisstrom sei vernachlässigbar gering. Dann Hießt also nahezu der gesamte Kollektorstrom von T4 über T5 und die zugehörigen Bauteile in Richtung des Kollektors von T4a. An R10 entsteht ein Spannungsabfall. Erreicht er den Wert 0,6 Volt, so beginnt nun T5 wegen des fließenden Basisstroms seinerseits zu leiten und übernimmt den Rest des von T4 gelieferten Stroms. Der von RIO abgezweigte Teilstrom fließt (vermehrt um den geringen Basisstrom von T5) über das als variabler Widerstand geschaltete Poti P1 weiter zum Kollektor von T4a. Dort vereinigt er sich wieder mit dem von T5 übernommenen Stromanteil. Welche Spannung steht nun zwischen Emitter und Kollektor von T5. Um das herauszubekommen, stellen wir uns vor, daß T5 zu wenig Basisstrom erhält und infolgedessen seine Kollektor-Emitterstrecke hochohmig sei. Weil T4 ungeachtet dessen weiter Strom liefert, steigt die Spannung zwischen Emitter und Kollektor des hochohmigen T5 an, denn es gilt:

Spannung = Strom mal Widerstand

Die Spannung über den parallel zu T5 geschalteten Widerständen R10 und P1 vergrößert sich ebenfalls. Die über R10 liegende Teilspannung, die gleichzeitig Basis-Emitter-Spannung von T5 ist, steigt mit. Infolgedessen fließt mehr Basisstrom aus der Basis von T5, er wird niederohmiger, und seine Kollektor-Emitter-Spannung sinkt. Daher verringert sich auch die Spannung über den parallel liegenden Widerständen. Die Teilspannung über R1O verringert sich ebenfalls, und damit sinkt der Basisstrom. Durch den oben beschriebenen Stabilisierungseffekt fließt über RI0 soviel Strom, daß an ihm eine Spannung um 0,6 Volt ansteht. (T5 übernimmt automatisch den Rest des von T4 gelieferten Stromes.) Über P1 liegt dann eine Spannung, die sich aus dem Strom über R10 mal dem Widerstandswert von PI errechnet; durch Variation von P1 lassen sich beliebige Spannungswerte einstellen.

Der Weg des Musiksignals

Nachdem wir nun das Zustandekommen der einzelnen Arbeitspunkte von Eingangsstufe, Spannungsverstärkerstufe und Ruhestromeistellung verstanden haben, wird es Zeit, die eigentliche Funktion der Schaltung zu beschreiben: Die Eingangsspannung Ue gelangt über R4 an die Basis von T2 und T2a. Ist Ue positiv, dann steigt auch die Spannung am Emitter von T2, die Spannung an der Basis von T3 und damit die Spannung an dessen Emitter. Weil dort das eine Ende von R9 angeschlossen ist und sein anderer Anschluß fest auf Masse liegt, steigt die über R9 liegende Spannung. Dadurch erhöht sich der Emitterstrom von T3. So wie in eine Wasserleitung mehr Wasser einströmt, wenn am anderen Ende der Hahn ein paar Umdrehungen weiter geöffnet wird, muß zwangsläufig in den Kollektor von T3 ein entsprechend erhöhter Strom hineinfließen, wenn sich der aus dem Emitter herausfließende Strom erhöht.

Der erhöhte Kollektorstrom fließt über R8 (dessen Spannung sich dadurch ebenfalls erhöht) und über R7. Die Spannung an R7 hat allerdings vorerst keinen Grund, sich zu erhöhen. Wir hatten ja vorher festgelegt, daß R7 so dimensioniert wird, daß er bei 0,9 Volt Spannung doppelt soviel Strom durchläßt, wie im Ruhezustand in den Kollektor von T3 fließt. Wenn jetzt T3 also eine Stromerhöhung beansprucht, dann bleibt für T4 weniger übrig, und sein Emitterstrom verringert sich entsprechend. Auf der anderen Schaltungsseite passiert ähnliches, nur mit umgekehrtem Vorzeichen: Die positive Basisspannung von T2a bewirkt über Dia, daß die Basisspannung von T3a ebenfalls positiver wird. Weil diese Spannung aber vorher negativ war, verwenden wir statt des Wortes „positiver“ besser den Ausdruck „weniger negativ“. Die Spannung über R9a wird ebenso weniger negativ; dies wiederum bewirkt, daß in den Emitter von T3a weniger Strom fließt. Der von seinem Kollektor in Richtung negativer Versorgungsspannung fließende Strom verringert sich daher ebenfalls. R7a bekommt also von T3a weniger Strom angeliefert als im Ruhezustand und holt sich die Differenz aus dem Emitter von T4a. Daher steigt dessen Kollektorstrom ebenfalls an.

Des Pudels Kern

Wir halten fest: Bei positiver Eingangsspannung erhöht sich der Kollektorstrom von T4a, der Kollektorstrom von T4 verringert sich. Weil beide Kollektoren über T5 miteinander verbunden sind, zieht also T4a mit seinem erhöhten Strombedarf den Kollektor von T4 in Richtung der negativen Betriebsspannung. Bei negativer Eingangsspannung kehrt sich das Ganze um. Diese Spannungsänderung pflanzt sich über die Treibertransistoren T6/T6a und die Leistungs-FETs bis hin zum Ausgang fort. Weil schon sehr kleine Stromdifferenzen im Kollektorkreis von T4/T4a genügen, um die Spannung dort von der negativen bis nahe zur positiven Betriebsspannung zu verändern, bewirken schon Signale im Millivoltbereich Ausgangsspannungsänderungen im Bereich von einigen zehn Volt. Die Verstärkung, also das Verhältnis von Ausgangsspannung zur Eingangsspannung, ist daher sehr hoch. Am Labormuster des Endverstärkers ließen sich etwa 90 dB messen, das entspricht dem Faktor 30 000.

Auch die Reaktionszeit unseres Verstärkers ist wichtig. Messungen ergaben, daß sich bei einer Eingangsspannungsänderung von -100 Millivolt auf +100 Millivolt die Ausgagsspannung innerhalb von weniger als 100 Nanosekun- den von +40 Volt auf -40 Volt ändert. Selbstverständlich an 4 Ohm Last. Diese Zeitspanne ist so kurz, daß selbst das schnelle Licht sich bis dahin nur um 30 Meter fortbewegt hat, Luftschall sogar nur um 0,03 Millimeter. Ein CD-Player benötigt 250 Mal so lange, um ein einziges Digitalwort von der CD zu lesen. Schon der Prototyp bringt also gute Voraussetzungen mit, ein extrem schneller Endverstärker zu werden.

Die Gegenkopplung

Die Leerlaufverstärkung, von der oben die Rede war, unterliegt relativ großen Exemplarstreuungen, auf die man beim Schaltungsaufbau keinen Einfluß hat. Zudem sind Verstärkungsfaktoren in der Gegend von 30 000 für eine HiFi-Endstufe viel zu hoch. Auch die Tugend der Verzerrungsarmut muß der Schaltung noch anerzogen werden. Denn trotz sorgfältiger Bauteilauswahl würde der Endverstärker ohne entsprechende Maßnahmen Klirrfaktoren im zweistelligen Prozentbereich erzeugen. Die Einstellung der Verstärkung und die erwünschte Verzerrungsfreiheit erreichen wir durch Gegenkopplung.

Gegenkopplung bedeutet die Rückführung des Ausgangssignals zum Eingang. Wichtig ist dabei, daß sich der Verstärker invertierend verhält. Das bedeutet, daß seine Ausgangsspannung bei positivem Eingangssignal negativ wird und bei negativem Eingangssignal positiv. Unsere Schaltung verhält sich ja so, wie wir weiter oben gesehen haben. Als Gegenkopplungswiderstand dient R14, der zwischen dem Schaltungsausgang und dem Eingang (Basis von T2 und T2a) liegt. Die Zuführung des Eingangssignals erfolgt ebenfalls über einen Widerstand: R4.

Die Funktion der Gegenkopplung ergründen wir anhand eines Gedankenexperiments. Wir setzen vereinfachend folgendes voraus:

- R 4 und R 14 hätten den gleichen Widerstandswert.

- Der Verstärkereingangswiderstand (an der Basis von T2/T2a) sei unendlich groß. Das heißt, daß in die Basisanschlüsse der Eingangsstufe praktisch kein Strom hinein- oder herausfließt.

- Die Leerlaufverstärkung des Verstärkers sei ebenfalls unendlich groß, jedoch mit negativem Vorzeichen. Das heißt, daß die Ausgangsspannung schon bei extrem kleinen positiven Eingangsspannungen sehr große negative Spannungswerte annimmt.

Wir legen nun an den von den Basisanschlüssen von T2/T2a abgewandten Anschluß des Widerstands R4 eine Spannung von genau +1 Volt an und verfolgen in Gedanken, wie die Schaltung reagiert: Zunächst weiß der Verstärker noch nichts von dem anliegenden Signal. Seine Ausgangsspannung beträgt daher 0 Volt. Über den in Reihe geschalteten Widerständen R4 und R14 liegt daher die Spannung + 1 Volt (= Eingangsspannung). Weil beide Widerstände gleichgroß sind, steht dort, wo sie miteinander verbunden sind, die halbe Spannung an: +1,5 Volt. Weil dort gleichzeitig auch der Verstärkereingang liegt (die Basisanschlüsse von T2 und T2a), sinkt nun die Ausgangsspannung wegen der negativen Verstärkung in Richtung Minus ab. R14, der mit einem Ende am Ausgang angeschlossen ist, zieht den Verstärkereingang ebenfalls mit in Richtung Minus.

Das Ganze findet wegen des unendlich hohen Verstärkungsfaktors so lange statt, wie noch ein Rest positiver Spannung am Verstärkereingang vorhanden ist. Erst wenn dort der Wert 0 Volt erreicht ist, tritt der stabile Zustand ein, in dem sich die Ausgangsspannung nicht mehr ändert. Das ist dann der Fall, wenn ausgangsseitig exakt -1 Volt ansteht. Dann liegt an R4 +1 Volt und an R14 -1 Volt. Der Punkt, wo beide verbunden sind - also der Verstärkereingang hat dann den Spannungswert 0 Volt. Sollte die Ausgangsspannung versehentlich negativer als -1 Volt werden, dann nimmt auch die Eingangsspannung negative Werte an, und am Ausgang ändert sich die Spannung in Richtung positiv, und zwar so lange, bis wieder der stabile Zustand erreicht ist. Das alles passiert in wenigen Nanosekunden, so daß der Verstärker auch dann locker mitkommt, wenn Signalspannungen mit Frequenzen von mehreren Kilohertz zu verarbeiten sind.

Die Verstärkungseinstellung

Wie unser Gedankenexperiment gezeigt hat, hängt der Verstärkungsfaktor beim gegengekoppelten Amp nicht mehr von der Leerlaufverstärkung ab, sondern fast ausschließlich von R4 und R14. Wählt man R14 größer als R4, so muß der Ausgang mehr Signalspannung liefern, als an R4 ansteht, um über R14 das Eingangssignal auf Null zu bringen. Wenn R14 kleiner ist als R4, dann genügt weniger Ausgangsspannung, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Berechnungsformel für den Verstärkungsfaktor Vg des gegengekoppelten invertierenden Verstärkers lautet:

Rg ist hierbei der Gegenkopplungswiderstand zwischen Ausgang und Eingang (in unserer Schaltung also R14), Rs ist der Widerstand, über den das Signal angeschlossen wird (bei uns: R4), das negative Vorzeichen symbolisiert invertierendes Verhalten der Schaltung.

Weil die eigentliche Eingangsspannung des gegengekoppelten Verstärkers infolge der hohen Leerlaufverstärkung trotz großer Ausgangs.- und Signaleingangsspannung sehr klein bleibt, bleiben auch die entstehenden Unlinearitäten klein. Daher verzerren HiFi-Verstärker um so weniger, je stärker sie gegengekoppelt sind. Dieser Sachverhalt stellt allerdings kein Alibi für die Entwicklung miserabler Schaltungen dar, die dann mittels Gegenkopplung auf den (klanglich) richtigen Weg gezwungen werden sollen. Denn wenn die Elektronik nicht gleichzeitig sehr schnell und mit minimaler Phasenverschiebung im Hochfrequenzbereich (damit ist der Bereich zwischen 100 Kilohertz und 1 Megahertz gemeint!) arbeitet, steigen die Verzerrungen zu höheren Frequenzen hin extrem stark an.

TIM und andere Intermodulations "-unarten" sind die Rache für falsch verstandene Anwendung der Gegenkopplung.

5. Die selbstgebauten Moneblöcke Dimensionierung der Verstärkerschaltung

Einige der Bauteile der Endstufe haben wir bereits in Folge 3 näher betrachtet und konnten sie ohne Kenntnis des Schaltbildes festlegen: Die Endtransistoren T7 und T8 sind RCA-N-Kanal-FETs vom Typ RFP12N18. Komplementär dazu arbeiten die P-Kanaltypen RFP12P10. Als Treibertransistoren (T6/T6a) haben wir das verbreitete Paar BD139/BD140 gewählt. Sie arbeiten auch in der Spannungsverstärkerstufe T4/T4a. Um ein mögliches Mißverständnis aufzuklären, noch ein Wort zur Rolle von T4/T4a. Diese Bauteile kann man je nach Betrachtungsweise der Schaltung verschiedenartig bezeichnen: Vom Eingang her gesehen haben sie die Aufgabe, Spannung zu verstärken. Folgerichtig wurden sie in Folge 4 als Spannungsverstärkersufe besprochen.

Bei der Betrachtung vom Ausgang her besteht ihre Aufgabe darin, über die ström verstärkenden T6/T6a die End-FETs anzutreiben. Daher war in Folge 3 (wo das Schaltbild noch nicht bekannt war) bei der Berechnung ihres Kollektorstromes die Rede von der Treiberstufe. Im folgenden Text bleiben wir bei dieser Bezeichnung und nennen das Paar T4/T4a Spannungsverstärkersufe. Als ernsthafte Elektronikentwickler ermitteln wir die Werte unserer Bauteile tunlichst nicht nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“, sondern auf mathematischem Wege und mit Hilfe von Datenbüchern. Erst wenn die so dimensionierte Schaltung als Labormuster spielt, sind Experimente mit vom Rechenwert abweichenden Bauteilewerten erlaubt, um gehörmäßig den Klang zu tunen. Darum jetzt Schaltbild aus der letzten Folge bereitgelegt, Rechner angekurbelt und los dimensioniert!

Eingangswiderstand und Verstärkungsfaktor

R4 und R17 bestimmen den Verstärkungsfaktor unseres Monoblocks. Weil der Verstärker die Basisanschlüsse von T2 (und T2a) über R17 immer auf 0 Volt hält, belastet der Widerstand R4 die am Anschluß „in“ liegende Eingangsspannung. Er darf daher nicht beliebig klein gemacht werden.

Wählen wir R4 zu hochohmig, laufen wir Gefahr, daß die auf der Leiterplatte immer vorhandenen Streukapazitäten zwischen dem Widerstand R4 und anderen Bauteilen den Frequenzgang ungewollt verschlechtern oder sogar zu unkontrollierbaren HF-Schwingungen im Leerlauf oder unter bestimmten Lastbedingungen führen. Als Ausweg aus diesem Interessenkonflikt bietet sich das Vorschalten eines als Impedanzwandler fungierenden Operationsverstärkers an. Dieser Trick erlaubt es uns, den Wert von R4 so niedrig zu wählen, daß Instabilität kein Thema mehr ist:

R4 = 1 kOhm

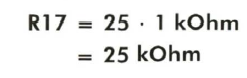

R17 bestimmt mit R4 zusammen die Verstärkung. Für 150 Watt muß der Monoblock knapp 25 Volt an 4 Ohm abliefern. Als Eingangsempfindlichkeit legen wir 1 Volt fest. Der gewünschte Verstärkungsfaktor V liegt also bei 25.

Die Berechnungsformel aus Folge 4 ergibt:

Der nächste erhältliche Wert aus der E-96-Reihe ist 24,9 kOhm, was unsere Vorstellungen ziemlich genau trifft. Wer keine nach E-96 gestuften Widerstände bekommen kann, weicht auf 24 kOhm oder 27 kOhm (E-24-Reihe) aus - auch kein Beinbruch. Wieviel Leistung verbraten wir eigentlich an R4 und R17? Die maximale Ausgangsspannung des Monoblocks beträgt 25 Volt Sinus in 4 Ohm. Noch schlimmer kommt es für R17, wenn ein Rechteck mit derselben Spitzenspannung (1,4 x 25 V = 35 V) am Ausgang ansteht.

Weil R17 zwischen dem Ausgang und den immer auf 0 Volt liegenden Basisanschlüssen von T2/T2a sitzt, bekommt er die volle Spannung ab. Die resultierende Verlustleistung liegt dann knapp unter 50 Milliwatt (mit R17 = 25 kOhm). Es reicht also ein gewöhnlicher 0,25-Watt-Metallschichttyp aus. Weil der ansteuernde Vorverstärker maximal 10 bis 15 Volt an R4 abgeben kann (der Monoblock ist hierbei natürlich schon lange übersteuert!), kommt dieser mit noch weniger Verlustleistung aus. Auch hier verwenden wir also einen 0,25-Watt-Metallschichttyp.

Gratisvorteil: Die im Handel erhältlichen Viertelwatt-Metallschichtwiderstände kommen mit nur einem Prozent Toleranz aus. Der Verstärkungsfaktor des Monoblocks unterliegt daher einer maximalen Exemplarstreuung von zwei Prozent (gegenläufige Abweichung bei R4 und R17), das sind unter 0,2 dB. Von derartigen Kanalgleichheiten können Lautstärkepotis edler Vorverstärker und erst recht die Lautsprecherboxen nur träumen!

Die Bauteile der Eingangsstufe

Für die am Eingang postierten T2/T2a kommen nur extrem rauscharme Exemplare in Frage. Das Siemens-Datenbuch empfiehlt hierfür das Paar BC 414 (NPN)/BC 416 (PNP). Der Betriebsstrom im Arbeitspunkt bestimmt das Eigenrauschen und die Grenz-, frequenz der Transistoren. Bei zu kleinen Strömen leidet die Linearität. Das Rauschen soll niedrig, die Grenzfrequenz möglichst hoch und das Verhalten im Arbeitsbereich möglichst linear sein. - Also wieder mal ein Kompromiß: Die Rauschzahl entfernt sich laut Datenbuch für einen Quellwiderstand von 1 KiloOhm (= R4) zwischen 0,006 mA und 3 mA um etwa 3 dB vom Optimum. Die Transitfrequenz hat bei etwa 20 mA Kollektorstrom ihr Optimum, überschreitet jedoch schon ab 0,1 mA die 50-MHz-Marke (BC416). Im Interesse möglichst hoher Grenzfrequenz und guter Linearität legen wir unseren Arbeitspunkt auf 3 mA. Die Transitfrequenzen von T2 und T2a liegen dort über 100 MHz. Bezüglich des Rauschens fangen wir uns mit dieser Wahl kaum Nachteile ein. Wir liegen lediglich 3 dB vom möglichen Optimum entfernt.

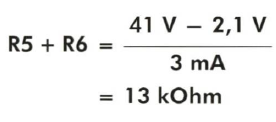

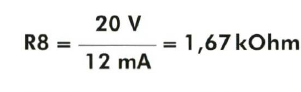

Die Widerstände R5 und R6 stellen den Strom von T2 ein. Wir vereinbaren, daß R5 gleich R6 ist. Der Gesamtwert von R5 und R6 ergibt sich aus dem gewünschten Strom und der vorhandenen Betriebsspannung. Bei 41 Volt Spannung (siehe Folge 1) errechnet sich die Summe der Widerstände zu:

Wir wählen jeweils den Normwert 6,8 kOhm. Die geringe Abweichung vom Rechenwert stört garantiert nicht. Als Belastbarkeit genügen selbst bei 10 Prozent Netzüberspannung 0,25 Watt. T4 braucht zur Erzielung der gewünschten Slewrate etwa 24 Milliampere, die er bei Bedarf in die Basis des Treibers T5 pumpen muß (Folge 3). Soll eine positive Signalflanke mit maximaler Anstiegsgeschwindigkeit übertragen werden, so ist T3 stromlos, der Kollektorstrom von T4 steigt vom Ruhewert auf die besagten 24 mA an. T3a führt ebenfalls volle 24 mA, und T4a ist wiederum stromlos. Bei der negativen Flanke spielt sich das Ganze spiegelbildlich ab. Im Ruhezustand teilen sich T3 und T4 (ebenso T3a und T4a) den Gesamtstrom (Folge 4) und nehmen jeweils 12 mA auf. Damit hätten wir alle Angaben zur Dimensionierung der Bauteile um T3 und T4.

Die allgemeinen Berechnungsformeln aus Folge 4 liefern:

Wenn T3 stromlos ist, fällt an R8 keine Spannung ab. Dann liegt zwischen Kollektor und Emitter von T3 die volle Betriebsspannung. Das sind schlimmstenfalls knapp 50 Volt. Derartige Spannungen können wir den rauscharmen Typen BC 414/BC416 nicht mit gutem Gewissen zumuten. Ausweichempfehlung des Siemens-Datenbuchs: BC 546/556. Mit 12 mA Strom im Arbeitspunkt landen wir bei Transitfrequenzen von jeweils über 100 Megahertz und sind auf der sicheren Seite. Das Rauschoptimum erwischen wir allerdings nicht ganz. Diese Tatsache wirkt sich jedoch nicht tragisch aus, weil die vorgeschalteten T1/T1a einen Großteil des Rauschens von T2/T2a einfach "wegregeln“ können.

Faustregel: Je weiter weg vom Eingang sich ein Bauteil der Verstärkerschaltung befindet, desto weniger kann es den Störabstand der Gesamtschaltung beeinflußen.

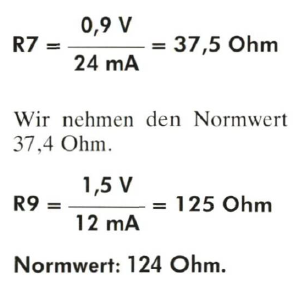

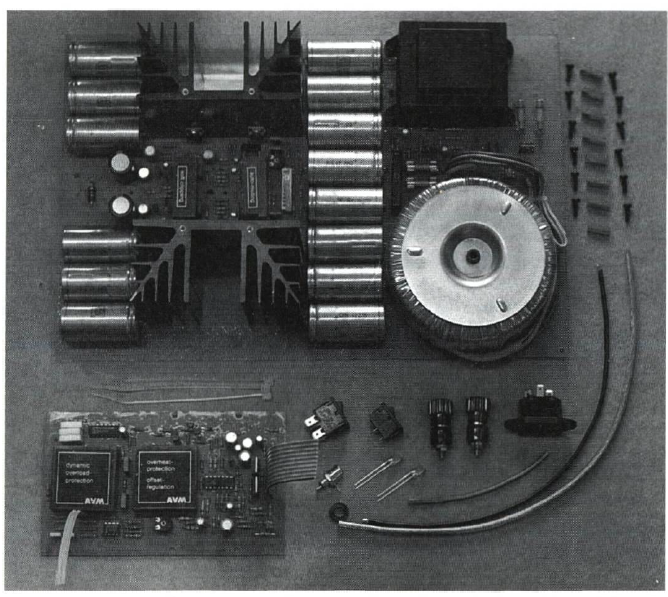

Noch sitzen „Igel" auf der Lötseite der Eingangs- und Steuerplatine, später werden diese Schaltungsteile als Module ihren Dienst tun. Der links sorgt dafür, daß unser Monoblock keine unzulässige Gleichspannung am Ausgang führt. Der rechte Modul stellt fest, ob am Ausgang zu kleine Lastimpedanzen oder gar ein satter Kurzscnluß den End-FETs nach dem Leben trachten. Außerdem wacht er über das thermische Wohlergehen der Endtransistoren. Wenn er Überhitzung oder unerlaubt kleine Impedanzen und gleichzeitig zu hone Ausgangsleistung feststellt, dann schaltet er den Monoblock kurzerhand für einige Zeit auf Standby.

Jetzt zu R8: Er dient dazu, die Kollektorspannung von T2 zu reduzieren, sobald Strom fließt. Damit sinkt automatisch die entstehende Verlustleistung. Die Transistortypen BC546/BC556 sind laut Datenblatt für Leistungen von maximal 400 Miliwatt bei 50 Grad Umgebungstemperatur (im Verstärkerinneren) geeignet. Wir bauen einen zehnprozentigen Sicherheitsabstand ein und lassen 360 Milliwatt zu.

Bei 12 Milliampere Kollektorstrom darf die Spannung genau 30 Volt betragen. Einen Betriebsspannungsmaximalwert von 50 Volt vorausgesetzt, muß R8 20 Volt übernehmen:

Die Belastung von R8 beträgt 0,24 Watt. Weil die Viertelwattwiderstände für 70 Grad Umgebungstemperatur konzipiert sind, klappt es noch ohne Schummelei mit der Verwendung dieser Bauform.

Für T4/T4a hatten wir in Folge 3 die Typen BD 139/BD 140 herausgesucht. Sie besitzen im Abeitspunkt (12 mA) laut Datenblatt eine Mindeststromverstärkung von 25. Der erforderliche Basisstrom liegt bei 0,5 mA oder darunter. Wir können daher den Vorwiderstand R11 getrost mit 220 Ohm/0,25 Watt ansetzen. Er verursacht dann einen Spannungsverlust von unter 0,1 Volt und beeinflußt den Arbeitspunkt von T4 kaum.

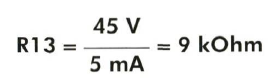

C4 soll Brummspannung von der Basis des T4 fernhalten. Mit 100 ![]() erhalten wir eine Siebwirkung in der Größenordnung 30 dB. Damit die LED D2 eine stabile Spannung liefert und der über Rll abfließende Strom keinen großen Einfluß hat, dimensionieren wir R13 so, daß er einen Strom von 5 mA bei 45 Volt Betriebsspannung zieht:

erhalten wir eine Siebwirkung in der Größenordnung 30 dB. Damit die LED D2 eine stabile Spannung liefert und der über Rll abfließende Strom keinen großen Einfluß hat, dimensionieren wir R13 so, daß er einen Strom von 5 mA bei 45 Volt Betriebsspannung zieht:

Der nächste Normwert wäre 9,09 kOhm. Seine Belastung steigt auch bei zehnprozentiger Netzüberspannung nur aud maximal 0,225 Watt.

Der korrekte Ruhestromwert

T5 stellt die Vorspannung und damit den Ruhestrom der Endtransistoren ein. Laut RCA-Datenbuch benötigen die FETs jeweils etwa 3 bis 4 V Gatespannung, bevor sie „aufmachen“. Zusammen mit der Basis-Emitter-Spannung der Treibertransistoren werden also ungefähr zweimal 4.5 V gebraucht.

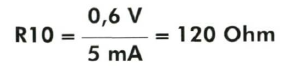

Wie in Folge 4 besprochen, steht über RIO eine Spannung von konstant 0,6 Volt. Wir lassen 5 Milliampere Strom fließen und errechnen R10:

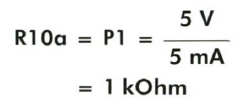

R10a erzeugt aus diesen 5 mA den Vorspannungsminimalwert von 5 V, P10 stockt bei Maximaleinstellung nochmals um 5 V auf:

Damit geht der Einstellbereich der Vorspannung von 5.6 V (PI in Minimalstellung) bis 10,6 V (Maximalstellung).

T5 muß eine Kollektor-Emitterspannung von knapp 10,6 V verkraften und dabei mit 19 mA Strom (= 24 mA - 5 mA) fertigwerden. Das bedeutet eine Maximalbelastung mit 0,2 Watt. Damit sich der Transistor hierbei nicht erwärmt und dadurch den eingestellten Ruhestrom ungewollt verändert, benutzen wir den um Faktor 10 höher belastbaren BD 140.

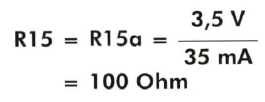

R15 und R15a erzeugen den Ruhestrom der Treibertransistoren und helfen mit, bei schnellen Spannungsänderungen die Eingangskapazitäten der End-FETs umzuladen. Hörversuche und Messungen ergaben einen optimalen Bereich von 20 bis 50 mA. Bei 3,5 V Vorspannung an den Gates der End-FETs und 35 mA Treiberruhestom ergeben sich R15/R15a zu:

Bekämpfung von Netzbrumm

C1 und R12 verringern den Brumm auf der Betriebsspannung von Eingangs- und Spannungsverstärkerstufe. R12 müssen wir so wählen, daß der über ihn fließende Strom keinen allzu großen Spannungsverlust hervorruft. Ein Spannungsabfall von 0,5 Volt, etwa 1 Prozent der Betriebsspannung, liegt im zulässigen Bereich. Der zu erwartende Strom durch R12 ergibt sich aus der Summe der Kollektorströme von T2, T3, T4 zuzüglich dem durch D2 fließenden Strom. Das wären also:

Wir wählen den Normwert 15 Ohm und kommen mit 0,25 Watt Belastbarkeit gut aus. Damit der aus R12 und C1 gebildete Tiefpaß nennenswerte Wirkung entfaltet, verlangen wir 20 dB Brummdämpfung. Seine Grenzfrequenz muß also eine Dekade unter der Grundfrequenz der Brummspannung liegen: 10 Hz. C1 errechnet sich daher mittels der umgestellten Formel für die Grenzfrequenz eines R/C-Gliedes zu:

Wir kommen ohne Nachteil mit 1000 ![]() /50 Volt aus.

/50 Volt aus.