Kunstkopfstereophonie

1. Prinzip und Realisierung

Im Grunde genommen ist die Idee der Kunstkopftechnik ebenso einfach wie einleuchtend. Der Mensch ist in der Lage, mit nur zwei Ohren räumlich zu hören. Bei intaktem Gehör ist es möglich, Schallquellen aus jeder Schalleinfallsrichtung im gesamten Raum wahrzunehmen, wobei die Winkelauflösung des menschlichen Ohres sehr beachtlich ist. Änderungen der Schalleinfallsrichtung einer Schallquelle können, je nach Position der Schallquelle, im Bereich von zwei Grad wahrgenommen werden.

Geht man weiterhin davon aus, daß Schallanteile, die über Knochenschalleitungen zum Ohr übertragen werden, in der Größenordnung 40-60 dB unter dem Luftschallpegel liegen, müßte es möglich sein, bei korrekter Reproduktion der Ohrsignale das gleiche Hörereignis hervorzurufen wie im Originalschallfeld. Das heißt, es müssen lediglich die Signale am Ohrkanaleingang einer Versuchsperson oder an einer künstlichen Versuchsperson - eben einem Kunstkopf - korrekt aufgezeichnet und dem Zuhörer geeignet wiedergegeben werden.

Die Idee, Schallsignale so aufzuzeichnen wie das menschliche Ohr, ist schon recht alt. Bereits 1886 wurden in den Bell Labs die ersten Versuche zur Kunstkopfaufzeichnung durchgeführt. 1939 wurde von Philips der Vorläufer eines Kunstkopfes entwickelt, wenn auch mit relativ ungenauer Ohrmuschelnachbildung. Weiterentwickelt wurde die Kunstkopftechnik unter anderem in Berlin, Göttingen und Aachen.

Seit 1973 wird er als „Neumann“-Kopf industriell hergestellt. Die anfänglich große Begeisterung für die neue Technik legte sich jedoch schon bald. Mit diesem System aufgezeichnete Signale waren nicht lautsprecherkompatibel, Aufnahmen im Bereich der Hörschwelle aufgrund des Eigenrauschens nicht durchführbar, und auch der gewünschte räumliche Klangeindruck bei Wiedergabe über Kopfhörer war nicht zufriedenstellend.

Andererseits konnte jedoch 1975 gezeigt werden, daß eine zufriedenstellende Richtungsabbildung möglich ist. Mit Hilfe einer „Anordnung zur genauen Reproduktion von Ohrsignalen“ wurden sie von Versuchspersonen mittels Sondenmikrophonen im Ohrkanal aufgezeichnet. Bei der anschließenden Vorspielung mit entsprechend entzerrten Kopfhörern ließ sich bei allen Versuchspersonen eine sehr gute Richtungsabbildung erzielen, insbesondere die Fehler bei der Vorne-hinten-Ortung waren deutlich geringer.

Diese Untersuchungen führten zu einer völligen Überarbeitung des Kunstkopf-Systems. Um eine originalgetreue Wiedergabe zu erzielen, muß es Übertragungseigenschaften aufweisen, die denen einer „mittleren“ Versuchsperson möglichst gut entsprechen. Dazu soll es nicht nur den Kopf, sondern auch Schulter und Oberkörper nachbilden. Denn die Außenohr-Übertragungsfunktion wird nicht nur durch das äußere Ohr (Ohrmuschel, Gehörgang, Trommelfell), sondern auch durch die akustisch wirksamen Teilkörper Kopf, Schulter und Oberkörper bestimmt. Da sie alle auf die Außenohrübertragungsfunktion Einfluß haben, der zudem noch für jede Schalleinfallsrichtung unterschiedlich ist, sind sie auch akustisch gesehen dem Außenohr zuzurechnen.

Das menschliche Ohr analysiert die beiden Ohrsignale hinsichtlich ihrer Laufzeitdifferenz und hinsichtlich der durch das Außenohr bewirkten, richtungsabhängigen Filterung. Dabei läßt sich in der Horizontalebene die Schalleinfallsrichtung schon anhand der Laufzeitdifferenz zwischen den beiden Ohrsignalen feststellen. Wesentlich für eine originalgetreue Übertragung von Schallereignissen ist jedoch nicht nur die korrekte Nachbildung dieser interauralen Laufzeit, sondern auch die richtige Filterung der beiden Ohrsignale. Besonders wichtig ist sie in der Medianebene, da dort dem Gehör keine interauralen Laufzeitdifferenzen zur Auswertung zur Verfügung stehen und die Schalleinfallsrichtung nur noch anhand der Filterung der Signale durch das Außenohr erkannt werden kann.

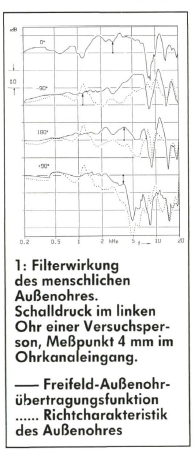

Einige typische Außenohrübertragungsfunktionen für unterschiedliche Schalleinfallsrichtungen sind beispielhaft in Bild 1 dargestellt. Man erkennt, daß sie sich je nach betrachteter Schalleinfallsrichtung. außerordentlich stark verändern. Weiterhin sind sie auch individuell so unterschiedlich, daß „mittlere Außenohrübertragungsfunktionen“, wie sie ja zur Konstruktion eines Kunstkopfes mit mittleren Übertragungseigenschaften notwendig wären, durch einfache mathematische Mittelungsverfahren nicht zu finden sind.

Physikalisch gesehen sind jedoch die Ursachen für die Anhebungen und Absenkungen in der Außenohr-Übertragungsfunktion Beugungen, Resonanzen und Reflexionen an den akustisch wirksamen Elementen Kopf, Schulter usw. Diese wiederum lassen sich unterscheiden in richtungsabhängige und richtungsunabhängige Einflüsse. Da alle akustisch wirksamen Elemente bei jedem Menschen vorhanden sind, liegt es nahe, eine Mittelung über die geometrischen Kenndaten verschiedener Versuchspersonen vorzunehmen. Wichtig ist vor allen Dingen die richtige Positionierung der verschiedenen Teilkörper zueinander, da sich Positionierungsfehler im richtungsabhängigen Teil der Außenohr- Übertragungsfunktionen bemerkbar machen und nachträglich nicht mehr zu korrigieren sind.

Der Einfluß des Oberkörpers findet sich im wesentlichen unterhalb von 1 kHz. Richtungsabhängig führt ein Beugungsanteil des Oberkörpers zu Anhebungen bzw. Absenkungen von ± 3 dB. Ähnlich wie der Oberkörper übt auch die Schulter einen richtungsabhängigen Einfluß auf die Außenohr-Übertragungsfunktion aus. Beugungsanteile führen zu Anhebungen und Absenkungen in der Größenordnung ± 5 dB im Frequenzbereich unterhalb von 2 kHz, wobei der Abstand zwischen Schulter und Ohrkanaleingang im wesentlichen die Lage der Anhebungen bzw. Absenkungen bestimmt.

Der Einfluß des Kopfes ist ebenfalls stark richtungsabhängig. Befindet sich eine Schallquelle auf der zugewandten Seite, so wird durch Beugungseffekte der Pegel fast im gesamten Übertragungsfrequenzbereich um zirka 6 dB angehoben. Auf der schallabgewandten Seite dagegen wird das Signal oberhalb von zirka 1 kHz tiefpaßgedämpft. Die Ohrmuschel hat sowohl richtungsabhängig als auch richtungsunabhängig Einfluß auf die Übertragungseigenschaften. Richtungsunabhängig führt das Cavum Conchae (Ohrmuschelhöhlung) zu einer breitbandigen Überhöhung im Frequenzbereich von zirka 1 bis 10 kHz, die bis zu 20 dB betragen kann. Richtungsabhängig führen vor allen Dingen Beugungseffekte am Ohrmuschelrand zu Anhebungen und Absenkungen im Frequenzbereich oberhalb zirka 2 kHz.

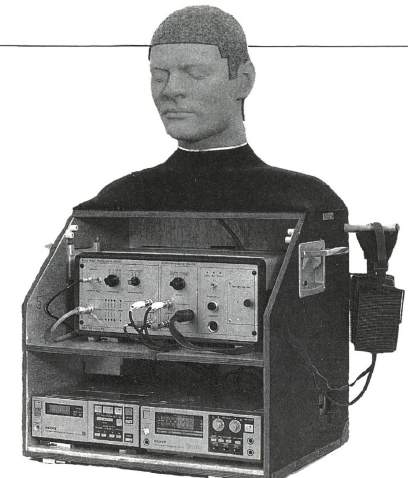

Der Ohrkanal hat lediglich einen richtungsunabhängigen Einfluß und wird auch bei dem gezeigten Kunstkopf Aufnahmesystem (Bild 2) nicht nachgebildet.

2: Kunstkopfaufnahmesystem von HEAD-Acoustics, entwickelt am IENT der RWTH Aachen.

Bei der Konstruktion des Kunstkopfes (Bild 2) wurde vor allen Dingen auf die richtige Positionierung aller akustisch wirksamen Körperteile geachtet. Außerordentlich wichtig für die korrekte Richtcharakteristik ist die exakte Positionierung (räumliche Lage bezüglich der Kopfnachbildung, Abstand zur Schulter, Neigungsund Öffnungswinkel) der Ohrmuschelnachbildung am Kopf. Den geometrischen Daten der mittleren Kopfform und für den Entwurf der Schulternachbildung lagen im wesentlichen Daten zugrunde.

Die Auswahl der Außenohrnachbildung ist ebenfalls von großer Bedeutung. Für den dargestellten Kunstkopf wurden die Ohrsignale einer Anzahl von Versuchspersonen in zwölf Schalleinfallsrichtungen in der Horizontalebene gemessen, woraus sich mit Hilfe eines Strukturmittelungsverfahrens die mittleren, auf Schalleinfall von vorne bezogenen (monoauralen) Außenohrübertragungseigenschaften ergaben. Dann wurde die Versuchsperson ermittelt, deren Außenohr-Übertragungsfunktionen möglichst gut mit den strukturgemittelten übereinstimmten. Mit ihr wurden in der Anordnung nach Aufnahmen durchgeführt, um vorab testen zu können, ob deren Außenohr-Übertragungseigenschaften tatsächlich für eine eindeutige Mehrheit von Versuchspersonen die gesuchten mittleren Übertragungseigenschaften (zufriedenstellender Raum- und Klangeindruck) aufweisen.

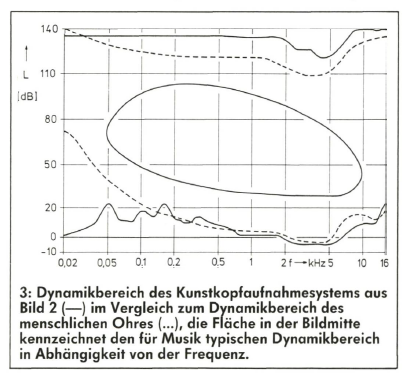

Aus dieser Gruppe schließlich wurde diejenige Person ausgewählt, deren absolute Außenohr-Übertragungsfunktion eine möglichst breitdbandige, durch den richtungsunabhängigen Einfluß verursachte Resonanzüberhöhung hat. Sie trägt zur Verbesserung des Signal / Störleistungsverhältnisses des Kunstkopfes bei. Gerade ein hohes Signal/Störleistungsverhältnis ist mitentscheidend für die Qualität eines Kunstkopf-Aufnahmesystems. Das menschliche Ohr hat einen für technische Begriffe sehr großen Dynamikbereich von über 120 dB (Bild 3). Selbst hochwertige PCM-Aufzeichnungs-Geräte, die immerhin einen Dynamikbereich von 90 bis 96 dB aufweisen, können dem Auflösungsvermögen des menschlichen Ohres hinsichtlich der Dynamik nicht gerechtwerden.

Die nötige Dynamik wird erreicht zunächst auf der akustischen Seite durch die Optimierung der Mikrofonankopplung und die Ausnutzung der oben beschriebenen Resonanzüberhöhung. Auf der elektrischen Seite müssen Mikrofone vorhanden sein, die bei geringen Abmessungen einerseits ein möglichst geringes Eigenrauschen aufweisen und andererseits die maximal auftretenden Schalldruckpegel noch unverzerrt übertragen. Probleme treten dabei vor allen Dingen bei der Ankopplung des Mikrofones an den Ohrkanaleingang auf. Mikrofone mit zu großem Durchmesser bedingen ein Luftvolumen vor dem Mikrofon, das akustisch gesehen als Tiefpaß wirkt. Ebenfalls unabdingbar ist ein konstantes Übertragungsmaß und Phasenlinearität. Diese Forderungen erfüllen Kondensatormikrofone, wie sie ursprünglich in der Meßtechnik verwendet wurden, die mittlerweile aber auch im Studiobereich im Einsatz sind.

Auf rauscharme Vorverstärker muß besonderer Wert gelegt werden, um Signale, die sich im Bereich der Hörschwelle befinden, unverrauscht übertragen zu können und hohe Pegelspitzen nicht zu verzerren. Der Dynamikbereich des Kunstkopfsystems aus Bild 2 im Vergleich zum Dynamikbereich des menschlichen Ohres ist in Bild 3 dargestellt. Es zeigt sich, daß es durch entsprechende Kombination der beschriebenen Maßnahmen den Dynamikbereich des Kunstkopfsystems über den Bereich des menschlichen Ohres hinaus erweitert.

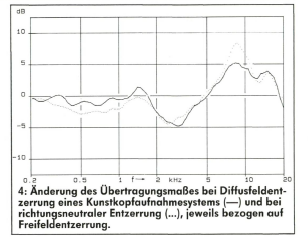

Auch der Frage der Entzerrung kommt eine wesentliche Bedeutung insbesondere im Hinblick auf die Kompatibilität von Kunstkopfaufnahmen bei Lautsprecherwiedergabe zu. Wie in Bild 1 deutlich zu sehen, ist die Außenohrübertragungsfunktion richtungsabhängig und weist für jede Schalleinfallsrichtung Resonanzüberhöhungen und Einbrüche auf. Wird nur über Kopfhörer abgehört, so ist die Wahl einer Schnittstelle zwischen Kopfhörer und Kunstkopf ohne Bedeutung, es müssen lediglich die gleichen Ohrsignale reproduziert werden, wie sie in der Originalschallsituation zu messen gewesen wären. Zum Abhören über Lautsprecher müssen die Kunstkopfsignale in geeigneter Weise gefiltert werden. Zur Zeit gebräuchliche Entzerrungen sind die Freifeld- und die Diffusfeldentzerrung. Bei der Freifeldentzerrung werden die Ausgangssignale des Kunstkopfes so gefiltert, daß bei Beschallung im freien Schallfeld (das Ohr erreichen keine reflektierten Anteile) von vorne die Übertragungsfunktion konstant ist. Diese Art der Entzerrung bietet vor allen Dingen für die Meßtechnik Vorteile, da hier unter definierten, reproduzierbaren Bedingungen Betrag und Phase der Übertragungsfunktion bestimmt werden können.

Bei der Diffusfeldentzerrung wird der Kunstkopf so entzerrt, daß bei Beschallung im diffusen Schallfeld (die einfallende Schallenergie ist für jede Schalleinfallsrichtung gleich) das Übertragungsmaß konstant ist. Der Unterschied zwischen beiden Entzerrungsarten ist nicht sehr groß. Für Schalleinfall von vorne ist die Änderung des Betrages der Übertragungsfunktion in Bild 4 dargestellt, man erkennt Änderungen von ±3 dB im wesentlichen im Bereich von 2 bis 10 kHz. Die dort gewählte Schnittstelle unterscheidet zwischen den richtungsabhängigen und richtungsunabhängigen Einflüssen. Auf der Kunstkopfseite wird der richtungsabhängige Teil der Außenohr- Übertragungsfunktion berücksichtigt, auf der Kopfhörerseite lediglich die richtungsunabhängigen Anteile. Der Vorteil dieser Schnittstellendefinition ist die mathematisch eindeutige Beschreibbarkeit und die Vereinfachung der Kopfhörerentzerrung. Auch die Änderung des Ubertragungsmaßes bei dieser richtungsneutralen Entzerrung im Vergleich zur Freifeldentzerrung ist in Bild 4 dargestellt.

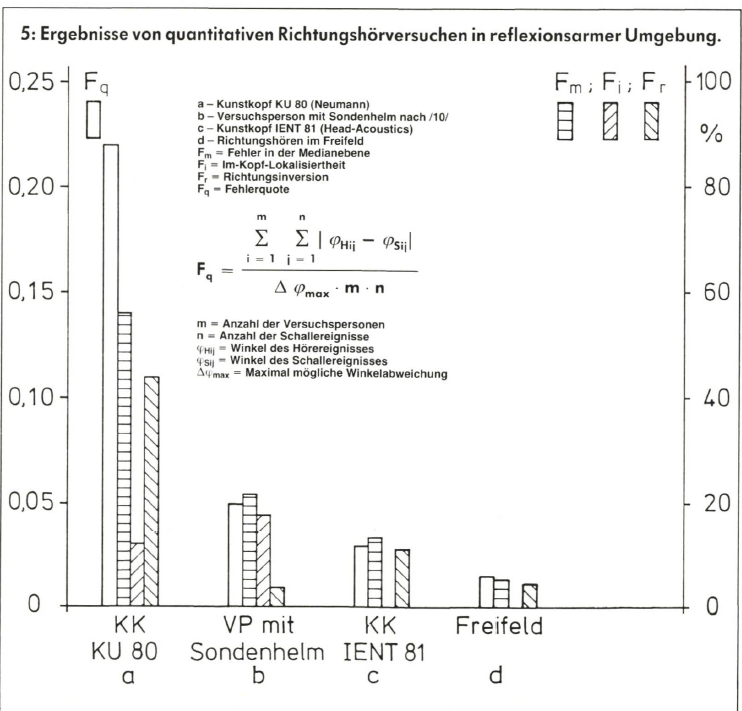

Entsprechend der gewählten Entzerrungsart sind auch die verwendeten Kopfhörer zu wählen. Wichtig ist weiterhin, daß sie in der Lage sind, den hohen Dynamikbereich des Kunstkopfsystems unverzerrt wiederzugeben. Umfangreiche Untersuchungen zeigten, daß speziell elektrostatische Kopfhörer für die Wiedergabe von Kunstkopfsignalen am besten geeignet sind. Das liegt einerseits an den geringen nichtlinearen Verzerrungen, die diese Kopfhörer produzieren, und andererseits an den äußerst geringen Phasenverzerrungen, die bei ihnen im Vergleich zu dynamischen Kopfhörern systembedingt sehr gering sind. Werden bei der Konstruktion all diese Punkte beachtet, so können sämtliche Merkmale eines Schallereignisses über Kopfhörer exakt reproduziert werden. Das läßt sich am Beispiel von Richtungshörversuchen besonders gut verdeutlichen. In Bild 5 sind die Ergebnisse von quantitativen Richtungshörversuchen in reflexionsarmer Umgebung dargestellt. Es existieren vier relevante Fehlermerkmale: Die Fehlerquote Fq dient als normiertes Fehlermaß zur Beurteilung der korrekten Richtungsabbildung für alle Schalleinfallsrichtungen, wobei ein Fq von 0,25 eine vollständige Richtungsinversion der vorderen Halbebene nach hinten bedeutet. Der Fehler Fm gibt den prozentualen Anteil der falschen Antworten in der Median-Ebene an, F1 den relativen Anteil der Richtungsinversionen jeweils bezogen auf die Gesamtzahl der Vorspielungen in der Medianebene.

Je kleiner also die Balken im Diagramm sind, desto fehlerfreier ist die Richtungsabbildung. Im Vergleich zum Richtungshören im originalen Schallfeld sind die Ergebnisse bei Verwendung eines Kunstkopfsystems älterer Bauart, der beschriebenen Sondenmikrofonaufzeichnung und eines modernen Kunstkopf- Aufnahmesystems dargestellt. Hier wird deutlich, daß die Ortbarkeit von Schallquellen bei Aufzeichnung mit einem guten Kunstkopfsystem fast so gut ist, als befände sich der Zuhörer in der Originalschallsituation. Bezüglich der Reproduktion des Merkmales „Klangfarbe“ stellt sich der Kunstkopf als nahezu ideales Aufzeichnungsmikrofon dar.

Nicht nur beim Einsatz in Musikproduktionen, sondern gerade auch in der Meßtechnik, wo es um kleinste, oft für den Laien gar nicht mehr wahrnehmbare Unterschiede in Geräuschen geht, bewährt sich der Kunstkopf als absolut verfärbungsfreies Aufzeichnungsmedium. Dies macht sich nicht nur bei Kopfhörerwiedergabe, sondern auch über Lautsprecher bemerkbar. Fast alle Musikproduktionen, die mit dem in Bild 2 dargestellten Kunstkopfaufnahmesystem aufgezeichnet wurden, schneiden hinsichtlich ihrer technischen Qualität ausgezeichnet ab. Dabei ist zu beachten, daß sie in der Regel über Lautsprecher und nicht über Kopfhörer spielen.

Die Kunstkopftechnik bietet also nicht nur die Möglichkeit, Schallsignale originalgetreu aufzuzeichnen und über Kopfhörer wiederzugeben, sondern ist außerdem noch voll kompatibel mit der herkömmlichen stereophonen Aufnahmetechnik. Aufnahmen, die bisher mit normalen Stereomikrofonanordnungen entstanden, lassen sich nun problemlos ohne irgendwelche klangliche Einbußen mit Hilfe der Kunstkopftechnik anfertigen. Gerade beim Genuß über Kopfhörer ergibt sich ein sehr viel natürlicheres Klangbild, eine bislang nicht gekannte Räumlichkeit, was vor allen Dingen wohl auch die Benutzer von tragbaren Cassettenrecordern zu schätzen wissen.

2. Kunstkopfstereophonie: Einsatzmöglichkeiten

Der erste Beitrag zum Thema „Kunstkopfstereophonie“ galt dem Prinzip und den Realisierungsmöglichkeiten eines Kunstkopfaufnahmesystems. Daß diese Technik mittlerweile einen professionellen Standard erreicht hat, steht außer Frage. Wichtig sind aber auch die Fragen nach den Anwendungsmöglichkeiten. Eine Originalschallsituation aufzuzeichnen und originalgetreu wiederzugeben ist bei Verwendung eines Kunstkopfaufnahmesystems und geeignet entzerrter Kopfhörer problemlos. Doch gerade im Tonstudiobereich stellt sich oft das Problem, daß die Akustik des Aufnahmeraums nicht zufriedenstellend ist, Solisten zu leise sind und durch Stützmikrofone verstärkt werden sollten, oder aber auch direkt im Studio mit mehreren Mikrofonen die unterschiedlichen Schallquellen auf Mehrspurtonbandgeräten aufzuzeichnen, zu mischen und Hall künstlich je nach Bedarf hinzuzufügen. Daraus ergibt sich vermehrt der Wunsch, auch Kunstkopfaufnahmen entsprechend zu bearbeiten.

Im Zuge eines verstärkten Umweltbewußtseins gewinnen jedoch die Kunstköpfe auch im Bereich der Meßtechnik immer mehr an Bedeutung. Herkömmliche Meßverfahren, zum Beispiel der A-bewertete Schalldruckpegel, versagen bei komplexen Geräuschen. Hier müssen Messungen unter Berücksichtigung der Psychoakustik durchgeführt werden, denn die Analyse von Geräuschen durch das menschliche Gehör ist weitaus komplexer als bislang in der Meßtechnik berücksichtigt, so daß der Kunstkopf zur späteren Signalanalyse das einzig geeignete Aufnahmemikrofon darstellt. Mit seiner Hilfe ist es möglich, Geräuschsituationen zu archivieren, gehörrichtig zu analysieren und Unterschiede zwischen verschiedenen Geräuschen zu dokumentieren.

In der Meßtechnik ergibt sich häufig das Problem, daß Geräusche subjektiv als ausgesprochen lästig empfunden werden, dieses aber zum Beispiel durch den A-bewerteten Schalldruckpegel nicht bestätigt werden kann. Wird ein Geräusch nach der herkömmlichen Meßmethode analysiert, so wird das Signal zeitlich und frequenzmäßig gemittelt, gehörrichtig gefiltert (die A-Bewertungskurve entspricht der frequenzabhängigen Empfindlichkeit des Ohres, die ihr Maximum bei Frequenzen zwischen 2 und 5 kHz aufweist und zu hohen und tiefen Frequenzen hin abfällt) und als Meßwert zur Anzeige gebracht. Diese Meßmethode wird aber der Analyse durch das menschliche Gehör nicht gerecht. Bis ins letzte erforscht sind die Signalverarbeitungsprozesse, die im menschlichen Gehör stattfinden, noch nicht. Einige Effekte, die zur Diskrepanz zwischen subjektivem Höreindruck und objektivem Meßwert führen, lassen sich jedoch beschreiben.

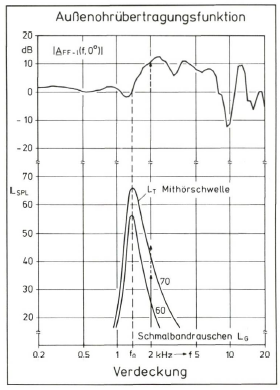

Zunächst erfolgt die Analyse eines einfallenden Schalles in Frequenzgruppen, die annähernd logarithmisch aufgeteilt sind. Wird nun eine dieser Frequenzgruppen angeregt - beispielsweise durch ein Schmalbandrauschen. So ergibt sich auch in den nebenliegenden Frequenzbereichen, wo das Schmalbandrauschen keine Frequenzanteile mehr aufweist, eine reduzierte Empfindlichkeit des Ohres entsprechend den in Bild 1 markierten Bereichen. Ein Sinuston beispielsweise, dessen Pegel sich unterhalb des markierten Bereiches befindet, wird vom Zuhörer nicht wahrgenommen. Dieser Effekt wird als Simultanverdeckung bezeichnet. Der Pegel des Sinustons hängt aber von der Schalleinfallsrichtung ab und wird wesentlich durch die Filterung mit der Außenohr-Übertragungsfunktion bestimmt. Somit hängt letztlich wiederum die Wahrnehmbarkeitsschwelle vom menschlichen Außenohr ab, was eine Schallaufzeichnung mit Hilfe eines Kunstkopfaufnahmesystems voraussetzt.

Ein weiteres Problem ist die Analyse von zeitlichen Strukturen in komplexen Geräuschen. So kann beispielsweise das Geräusch eines tropfenden Wasserhahns sehr lästig wirken, obwohl die Leistung dieses Geräuschs meßtechnisch, im Vergleich beispielsweise zu einem gleichförmigen Rauschen, vernachlässigbar ist. Hier zeigt sich, daß neben der frequenzmäßigen Verteilung die zeitliche Struktur für die Lästigkeit eines Geräusches eine wesentliche Rolle spielt. Effekte wie Vor- und Nachverdeckung sind hier unter anderem von Bedeutung. Das Zusammenwirken von allen Signalverarbeitungsmechanismen des menschlichen Gehörs ist aber zur Zeit noch nicht hinreichend erforscht, um mit Hilfe einer entsprechenden Analyse ein Maß, beispielsweise für die Lästigkeit eines Geräusches, zu erhalten. Da aber der Mensch auch kein akustisches Langzeitgedächtnis hat, ist gerade bei der Beurteilung kleinster Unterschiede, beispielsweise bei Geräuschen, Musik oder auch Lautsprechern, der Kunstkopf eine entscheidende Hilfe.

1. Einfluß der Außenohrfilterung auf die Maskierung eines Sinustons durch Schmalbandrauschen

Hat das Schmalbandrauschen einen Pegel von LG = 60 dB, so kann ein Sinuston mit einer Frequenz von 2 kHz noch wahrgenommen werden. Wird der Pegel des Rauschens auf 70 dB erhöht, so würde der Sinuston bei einem Aufnahmemikrofon mit konstantem Übertraungsmaß verdeckt. Wird ein Sinuston mit der Außen- ohrübertragunqsfunktion für Schalleinfall von vorne gefiltert, so wird der Pegel des Sinustons um den gestrichelt gezeichneten Betrag angehoben, liegt also oberhalb der durch das maskierende Rauschen bestimmten Schwelle und wird somit wieder hörbar. Mit seiner Hilfe können die Geräusche aufgezeichnet und - solange noch kein objektives , dem menschlichen Gehör adäquates Analysesystem zu Verfügung steht - vergleichend beurteilt werden. Kann man es direkt zwischen zwei aufgezeichneten Signalen vergleichen, so ist das menschliche Ohr ein außerordentlich empfindliches Meßinstrument, das selbst feinste Unterschiede noch wahrnimmt.

Auch eine weitere, meßtechnische Analyse von Kunstkopfsignalen ist möglich. Zwar existiert zur Zeit noch kein objektives Meßverfahren, das eine eindeutige Korrelation zwischen subjektivem Empfindungsvermögen (Lästigkeit, Rauheit, Schärfe) mit den objektiv beschreibbaren Signaleigenschaften (Zeitstruktur, spektrale Verteilung, Amplitudenmodulation) herstellt. Oft jedoch läßt sich durch geeignete Filterung der Kunstkopfsignale herausfinden, welche Komponenten eines Geräuschs besonders lästig wirken.

Dabei läßt sich möglicherweise schon durch das Herausfiltern eines kleinen Frequenzbereichs eine deutliche Verminderung der Lästigkeit erzielen, obwohl bei einer Messung des gefilterten Geräuschs mit herkömmlichen Meßmethoden dieser Frequenzbereich nicht als signifikant feststellbar gewesen wäre. Konstrukteuren wiederum erlaubt die Kenntnis des so gefundenen Frequenzbereiches meist einen Rückschluß auf das Bauteil, von dem die entsprechenden Frequenzanteile erzeugt werden. Auf diese Weise können gezielt Modifikationen durchgeführt werden, die letztlich zu einer deutlichen Verbesserung des Geräuschkomforts führen (zum Beispiel im Automobilbau).

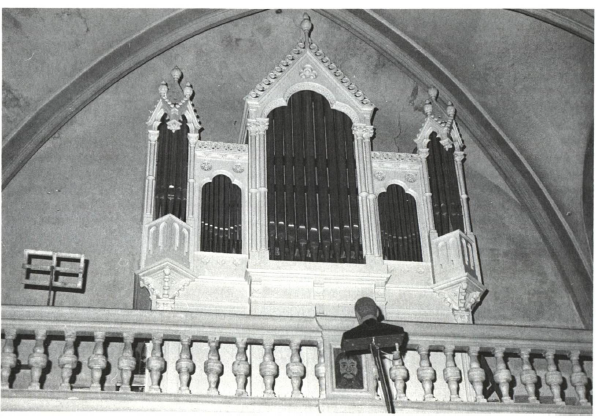

Im Tonstudiobereich lassen sich prinzipiell zwei verschiedene Aufnahmephilosophien unterscheiden. Entweder soll der Höreindruck, zum Beispiel bei einem Konzert, möglichst originalgetreu reproduziert werden (Bild 5), oder aber die Aufnahme soll sich zu einem eigenständigen künstlerischen Produkt entwickeln, wo letztendlich am Mischpult bestimmt wird, wie die Zusammensetzung der einzelnen Instrumente zum Gesamtklang erfolgt. Eine möglichst originalgetreue Aufzeichnung bietet sich immer dann an, wenn live mitgeschnitten werden soll oder wenn gute Musiker in einem Raum mit guter Akustik spielen. Die Aufgabe des Tonmeisters verlagert sich dann vom technischen mehr auf den künstlerischen Bereich.

5. Kunstkopfaufnahme (Kunstkopf von HEAD Acoustics).

Im Bereich der U-Musik dagegen, wo das Original im oben beschriebenen Sinne gar nicht mehr existiert, wird fast ausschließlich in Multimikrofonietechnik aufgenommen. Soll in diesem Bereich der Kunstkopf Anwendung finden, so müssen besondere Hilfmittel zur Verfügung stehen. Der Kunstkopf alleine ist zwar das ideale Aufzeichungsmikrofon zur originalgetreuen Reproduktion von Schallereignissen, eine Manipulation oder gar eine Mischung verschiedener Schallquellen, wie bislang üblich, scheint jedoch schwierig. Das ist sicherlich auch ein Grund für die bislang geringe Akzeptanz der Kunstkopftechnik im Tonstudiobereich. Dabei ist die Mischung verschiedener Kunstkopfaufnahmen eigentlich gar kein Problem. Zu beachten ist, daß die verschiedenen Aufnahmen im gleichen Raum erfolgen, und daß die Position des Kunstkopfes nicht verändert wird. Die Mischung von Aufnahmen aus unterschiedlichen Räumen ist in aller Regel nicht sinnvoll. Ein Beispiel, daß die Ergebnisse dieser Aufnahmetechnik hervorragend sind, ist eine Jazz-Produktion, die insbesondere aufgrund ihrer „perfekten technischen Qualität für HiFi-Freunde ganz besonders interessant“ ist.

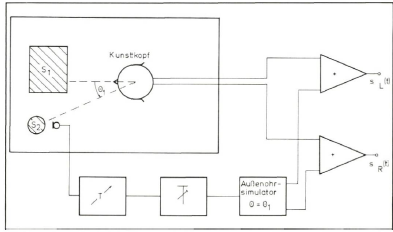

Häufig tritt das Problem auf, daß Instrumente zu leise sind und durch Stützmikrofone verstärkt werden sollen (Bild 2). Dient als Hauptmikrofon ein Kunstkopf, so ist ein Stützmikrofon mit Nieren oder Kugelcharakteristik nicht ohne weiteres einsetzbar. Wie in Bild 2 dargestellt, muß das Ausgangssignal eines derartigen Stützmikrofons zunächst mit der Außenohrübertragungsfunktion für die entsprechende Schalleinfallsrichtung gefiltert werden. Nur so kann man sicherstellen, daß die Ohrsignale exakt den natürlichen entsprechen. Weiterhin muß der Tonmeister den Laufzeitunterschied, der zwischen Kunstkopfaufnahmesystem und Stützmikrofon besteht, ausgleichen. Die Kompensation der Laufzeit ist mit heutigen Mitteln (digitale Verzögerungsgeräte) leicht realisierbar. Die Filterung mit der Außenohr- Übertragungsfunktion dagegen stellt ein Problem dar.

Prinzipiell läßt sich die Außenohrübertragungsfunktion für eine Schalleinfallsrichtung simulieren. So kann ein Richtungsmischpult oder Außenohrsimulator jedes Signal, sei es vom Synthesizer oder Mikrofon, so filtern, daß die beiden Ausgangssignale des Außenohrsimulators den Ohrsignalen entsprechen, die im Ohrkanal einer Versuchsperson im freien Schallfeld aus der entsprechenden Einfallsrichtung zu messen gewesen wären. Die Filterübertragungsfunktionen für einen Außenohrsimulator erhält man beispielsweise durch Messung der Außenohr-Übertragungsfunktion für die verschiedenen, zu simulierenden Schalleinfallsrichtungen am Kunstkopf oder an einer Referenzversuchsperson. Die so gewonnenen Übertragungsfunktionen lassen sich, zum Beispiel mit Hilfe von analogen Filtern, nachbilden. Diese Lösung ist außerordentlich aufwendig, da für jede Schalleinfallsrichtung ein eigenes, recht komplexes Filter realisiert werden muß.

Weitaus besser läßt sich die Filterung mit Hilfe der digitalen Signalverarbeitung durchführen. Ein Signalprozessor, der frei programmierbar ist, kann die Filterung für jede gewünschte Schalleinfallsrichtung durchführen. Ein Wechsel ist dabei möglich, indem der Signalprozessor ein anderes Programm abarbeitet, das die Filterung für die gewünschte Schalleinfallsrichtung durchführt. Der Nachteil dieser Lösung ist, daß nur die Schalleinfallsrichtungen simuliert werden können, deren Übertragungsfunktionen gemessen und abgespeichert sind. Signalprozessoren mit ausreichender Rechenkapazität sind seit kurzem verfügbar, so daß diese Lösung erst in jüngster Zeit realisiert werden konnte. Eine andere Möglichkeit der Simulation von Außenohr- Übertragungsfunktionen bietet ein Modell, das 1984 an der RWTH Aachen entwickelt wurde. Ausgehend von den geometrischen Kenngrößen der Referenzversuchsperson - Schulter- und Kopfabmessungen, Ohrmuschelgröße -, kann es die Außenohr-Übertragungsfunktion für jede beliebige Schalleinfallsrichtung berechnen, und zwar aufgrund der verschiedenen Beugungen, Reflexionen und Filterungen, die durch die akustisch wirksamen Elemente Kopf, Schulter, Oberkörper, Ohrmuschel, Ohrkanal und Trommelfell hervorgerufen werden.

2. Anwendung von Stützmikrofonen in der Kunstkopfaufnahmetechnik

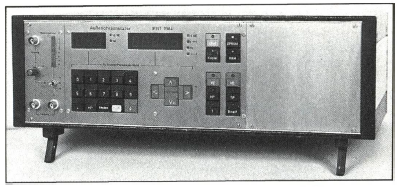

Sie läßt sich in einem vereinfachten Modell so gut beschreiben, daß eine Simulation mit Hilfe einer geeigneten elektroakustischen Ersatzschaltung möglich ist. Die Vorteile dieser Methode sind, die Außenohr-Übertragungsfunktion für jede beliebige Schalleinfallsrichtung berechnen und individuelle Kenngrößen wie Kopfgröße oder Schulterabstand verändern zu können. Auch dieses Modell erlaubt die digitale Filterung mit Hilfe von Signalprozessoren. Ein Prototyp eines derartigen Außenohrsimulators, bei dem ein Teil der Schaltung allerdings noch analog realisiert wurde, ist in Bild 3 dargestellt.

3. Prototyp eines Außenohrsimulators (RWTH Aachen, Institut für Elektrische Nachrichtentechnik 1985).

Damit eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten in der Aufnahmetechnik. Die Aufzeichnung verschiedener Instrumente kann wie bisher in Mulitmikrofonietechnik erfolgen. Anstelle der bislang gebräuchlichen Panoramaregler, die das Signal auf die gewünschte Position innerhalb der Stereobasis positionieren, werden die Bedienelemente (Winkeleinstellung Horizontal- und Medianebene) eines Außenohrsimulators benötigt. Mit Hilfe der Kopfhörer einen weitaus besseren Klangeindruck erzielt als eine mit herkömmlicher Technik aufgezeichnete Produktion. Bei Kopfhörerwiedergabe kann das Klangbild nun im gesamten Raum und nicht nur zwischen zwei Lautsprechern erzeugt werden. Dabei bekommen gerade Effekte wie Echo und Hall eine zusätzliche Dimension. In natürlichen Räumen erhält man Reflexionen aus den verschiedensten Richtungen. Die frühen Reflexionen geben dem Gehör Informationen über die Raumgröße und -form. Die nachfolgenden, immer dichter werdenden Reflexionen, die als Hall wahrgenommen werden und keine Richtungsinformation mehr bieten, werden von den Dämpfungseigenschaften der verschiedenen Wände im Raum bestimmt.

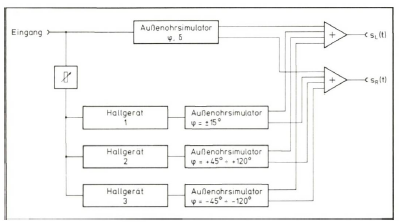

Hochwertige elektronische Hallgeräte, wie sie heute im Studiobereich Verwendung finden, können viele Parameter des Halls, wie frühe Reflexionen, Echodichte und Nachhallzeit, beeinflussen. Für die Anwendung bei kopfbezogener Aufnahmetechnik ist allerdings darauf zu achten, daß auch die Ausgangssignale dieser Hallgeräte wiederum mit der Außenohr-Übertragungsfunktion für die gewünschte Schalleinfallsrichtung gefiltert werden müssen. Wie mit Hilfe handelsüblicher Effektgeräte unter Verwendung eines Außenohrsimulators beispielsweise unterschiedliche Räume simuliert werden können, zeigt Bild 4. Dazu dienen mindestens drei Hallgeräte und Außenohrsimulatoren oder ein entsprechend modifiziertes Mischpult.

Abb. 4. Binaurale Hallsimulation unter Verwendung handelsüblicher Hallgeräte.  = einstellbare Winkel zur Simulation unterschiedlicher Schalleinfallsrichtungen.

= einstellbare Winkel zur Simulation unterschiedlicher Schalleinfallsrichtungen.

Die Ausgangssignale der Hallgeräte bekommen unterschiedliche Schalleinfallsrichtungen zugeordnet und lassen sich den Signalen der anderen Kanäle Zumischen. Bei Anwendung dieser Methode erhält man zwar nur eine Approximation der Verhältnisse in realen Räumen, der subjektive Raumeindruck ist jedoch schon sehr zufriedenstellend. Langfristig werden auch für den Studiomarkt Effektgeräte erhältlich sein, die binaural gefilterte Ausgangssignale erzeugen, so daß neben den üblichen einstellbaren Parametern auch eine zu simulierende Richtung der verschiedenen Reflexionen eingestellt werden kann und die aufwendige Simulation mit mehreren Hallgeräten überflüssig macht.

Filterung von Kunstkopfaufnahmen ist möglich, jedoch sollten dabei einige Effekte beachtet werden. Befindet sich eine Schallquelle vor oder hinter dem Kopf des Zuhörers , so kann das Ohr die Richtung der Schallquelle nur anhand der unterschiedlichen Außenohr-Übertragungsfunktionen für Schalleinfall von vorne oder hinten detektieren. Laufunterschiede zwischen rechtem und linkem Ohrsignal, die bei seitlich ausgelenkten Schallquellen sofort eine Detektion der Schalleinfallsrichtung erlauben, existieren dort nicht. Die entsprechenden Frequenzbereiche, die charakteristisch für Schalleinfall von vorne oder hinten sind, dürfen bei der Filterung nicht beeinflußt werden /6/. Das bedeutet, daß die verwendeten Filter möglichst breitbandig sind und Anhebungen oder Absenkungen bestimmter Frequenzbereiche nicht allzu stark sein sollten. Dem Toningenieur muß dabei klar sein, welche Frequenzbereiche bestimmend für die Vorne-Hinten-Ortung sind.

Weiterhin ist es unbedingt notwendig, alle Produktionen, die in dieser Technik durchgeführt werden, nicht nur über Kopfhörer, sondern auch über Lautsprecher zu beurteilen. Wird nur über Kopfhörer abgehört, so können manche Aufnahmen bei Lautsprecherwiedergabe zu hallig wirken. Ursache hierfür ist eine spezielle Eigenschaft des menschlichen Gehörs, die binaurale Hallunterdrückung. In halligen Räumen ist der normalhörende Mensch in der Lage, den Raumhall stark zu unterdrücken, was beispielsweise zu einer deutlich besseren Sprachverständlichkeit bei binauralem Hören führt. Somit wird auch bei kopfbezogener Wiedergabe von Musik Hall weit weniger wahrgenommen als bei der Wiedergabe über Lautsprecher. Manchmal ist auch für bestimmte Schalleinfallsrichtungen bei Lautsprecherwiedergabe eine Klangverfärbung möglich, bedingt durch die Außenohr-Übertragungsfunktion. Hier kann entweder eine andere Schallquellenposition helfen oder eine Korrektur über Filter.

Werden alle diese Möglichkeiten genutzt, so bietet die Kunstkopftechnik eine Fülle neuer Gestaltungsmittel, was aber auch neue Arrangements von Kompositionen erfordert. Sie sind sowohl auf Lautsprecher-als auch auf Kopfhörerwiedergabe abzustimmen. Nachteile im Vergleich zur herkömmlichen stereophonen Aufnahmetechnik bei Lautsprecherwiedergabe gibt es nicht. Sowohl Aufnahmen, bei denen nur der Kunstkopf verwendet wird, als auch Multimikrofonie-Aufzeichnungen mit der kopfbezogenen Richtungscodierung bieten ein Höchstmaß an Räumlichkeit, Transparenz und Auflösung.

Die hervorragende Räumlichkeit, die eine Kunstkopfaufnahme bietet, ist auch bei Verwendung sehr preiswerter Kopfhörer feststellbar, wie sie bei tragbaren Cassettenrecordern üblich sind. Die exakte Reproduktion aller Merkmale (Klangfarbe, Richtung, Entfernung) eines Hörereignisses bietet zwar nur ein korrekt entzerrter Kopfhörer. Andererseits werden die richtungsabhängigen Übertragungseigenschaften nur von der Qualität des verwendeten Kunstkopf - Aufnahmesystems und des verwendeten Richtungssimulators bestimmt, so daß auch mit preiswerten Kopfhörern ein deutlich besserer räumlicher Klangeindruck erzielt wird; der Effekt der Im-Kopf-Lokalisation, der bei Kopfhörerwiedergabe von stereophon aufgenommener Musik immer stört, tritt nicht auf. Nicht zuletzt zeigen sich auch bei Lautsprecherwiedergabe sehr gute Ergebnisse, was die bislang in Kunstkopftechnik produzierten Aufnahmen eindrucksvoll beweisen.