Jecklins Aufnahmekurs

Geräteauswahl und Mikrofoneingänge

Wohl jeder Tonjäger möchte Musikaufnahmen machen, die sich von denen eines Profis nicht unterscheiden. Meistens bleibt das aber ein Traum, denn schon der Einstieg wird einem zukünftigen Hobbytonmeister nicht leichtgemacht. Der Hifi-Fachhandel versteht nichts von Musikaufnahmen, entsprechende Fachbücher für Einsteiger gibt es praktisch nicht, und auch die Audiozeitschriften lassen einen Anfänger im Regen stehen. Ein Anfang ist unter diesen Voraussetzungen nicht nur schwer, sondern nahezu unmöglich. Das müßte nicht so sein. Auch ein Nichtprofi kann gute Musikaufnahmen machen, sofern er nicht die Arbeitsweise der Profis nachzuahmen versucht und wenn er sich auf das beschränkt, was im Bereich seiner Möglichkeiten liegt. Für einen Amateur kommt nur eine einfache Arbeitsweise und das Arbeiten mit einer einfachen Technik in Frage. Das heißt, er muß von vornherein auf das verzichten, was ihn möglicherweise an der Technik der Musikaufnahme fasziniert, also zum Beispiel auf ein riesiges Mischpult, viele Mikrofone sowie Hall- und Effekt-Geräte.

Das Arbeiten mit einer derartigen Technik kommt für den Amateur wohl auch aus finanziellen Gründen nicht in Frage, denn wer kann schon für sein Hohby mehrere hunderttausend Mark ausgeben. Und mit den Profitechnik-Imita- tionen in Billigausführung geht es nun einmal nicht. Bereits ein hochwertiges Mikrofon (und nur die qualitativ besten kommen für Musikaufnahmen in Frage) kostet leicht 1000 Mark und mehr, billige Mischpulte sind nichts wert (sofern man HiFi-Ansprüche an sie stellt), und einem brauchbaren Hallgerät für unter 20 000 Mark bin ich bis heute noch nicht begegnet. Der erste Grundsatz für einen Einsteiger muß also lauten:

Finger weg von allem, was nach mehr aussieht, als es ist!

Zum Glück hängt aber die Qualität einer Aufnahme nicht in jedem Fall vom technischen Aufwand ab, mit Sicherheit aber immer von der Qualität der einzelnen Komponenten einer Aufnahmeanlage. Und damit steht ein zweiter Grundsatz fest, den man beim Aufbau einer Anlage vor Augen haben muß:

So einfach wie möglich, aber in jedem Fall hochwertig.

„Einfach“ bedeutet bei Stereoaufnahmen zwei Mikrofone mit Zubehör, ein Aufnahmegerät mit Mikrofoneingängen und eine geeignete Abhöranlage. Ein Mischpult ist bei Zweimikrofonaufnahmen echt überflüssig! Die Beachtung dieser zwei Grundsätze legt den Grundstein für eine erfolgreiche Hobby-Tonmeisterei, gleichzeitig wird aber auch einiges ausgegrenzt: Aufnahmen von Pop- und U-Musik können mit einer derartigen Technik nicht gemacht werden. Auch nicht Aufnahmen unter ungünstigen akustischen Verhältnissen sowie alles, was eine aktiv mitgestaltende Arbeit des Tonmeisters verlangt. Manches bleibt also den Profis mit der entsprechenden Ausbildung und Erfahrung Vorbehalten. Für einen Amateur bleibt aber noch genügend übrig. Zum Beispiel das ganze Gebiet der AVAILABLE-SOUND-Aufnahmen.

Aufnahmen mit dem available sound

Aufgenommen wird einfach das, was am Aufnahmeort akustisch vorhanden ist. Also das „Abbild“ eines akustischen Ereignisses im Sinn einer „Reportage“ des musikalischen Geschehens. Eine derartige Arbeitsweise bei der Aufnahme ist nur möglich und erfolgversprechend, wenn folgende zwei Voraussetzungen erfüllt sind:

■ Am Aufnahmeort muß bereits akustisch, also zum Beispiel für einen anwesenden Zuhörer, alles in Ordnung sein.

■ Die Aufnahme muß mit einer Mikrofonanordnung gemacht werden, die alles so aufnimmt, wie es für einen am Aufnahmeort anwesenden Zuhörer hörbar wird.

Zur ersten dieser zwei Voraussetzungen ist folgendes zu bemerken: Die ganze konventionelle, akustisch klingende Musik ist von den Komponisten für die Aufführung mit einem bestimmten Instrument oder Ensemble (zum Beispiel Orgel, Chor, Sinfonieorchester, Blasorchester) in einem dazu geeigneten Raum (Kirche, Konzertsaal) geschrieben worden. Die Musiker (bei größeren Ensembles der Dirigent) bemühen sich, den jeweiligen Raum und das Konzertpublikum richtig zu „bespielen“ (die Probenzeit wird ja bekanntlich zu einem guten Teil zum Herstellen einer richtigen klanglichen und musikalischen Balance benutzt). Eine rein abbildende Aufnahmetechnik ist in diesem Fall nicht nur möglich, sondern auch angebracht.

Die zweite der oben erwähnten Voraussetzungen muß durch den Einsatz einer geeigneten Mikrofonanordnung erfüllt werden. Und das klingt nun einfacher, als es ist, denn ein akustisches Ereignis kann nicht einfach direkt vom großen Aufnahmeraum in einen kleinen Wohnraum übertragen werden. Weder der akustische Raumeindruck noch die vielen Klangquellen auf dem Podium lassen sich ohne weiteres mit nur zwei Lautsprechern wiedergeben. Von geeigneten Mikrofonanordnungen wird noch ausführlich die Rede sein. An dieser Stelle möchte ich deshalb nur festhalten, daß es einfache Zweimikrofon-Anordnungen gibt, mit denen diese Transformation vorgenommen werden kann.

Damit dürfte nun geklärt sein, welche Art von Musikaufnahmen im Bereich der Möglichkeiten eines Amateurs liegen und wovon er die Finger lassen sollte. Die Beschränkung auf das Mögliche wird aber dazu führen, daß auch ein Amateur Aufnahmen machen kann, die sich vom Resultat der Arbeit eines Profis nicht unterscheiden müssen. Sehr oft ist der Amateur sogar noch in einer besseren Lage als ein Profi, der ja unter allen Umständen brauchbare Aufnahmen nach Hause bringen muß. Profis neigen deshalb dazu, auf Experimente zu verzichten, sich auf ihre Routine zu verlassen und auf Nummer Sicher zu gehen. Oft verzichten sie auf eine mögliche Superaufnahme, deren Anvisierung ja auch dazu führen kann, daß alles voll in die Hose geht. Ein Amateur ist in dieser Beziehung besser dran, da er weder einen Ruf noch eine Stelle zu verlieren hat. Er kann risikolos experimentieren und damit ab und zu eine wirkliche Superaufnahme in den Kasten kriegen.

ln der Regel ist ein 1:3-Aufwärtstyp das Richtige: Übertrager zur Anpassung des niederohmigen Mikrofons an einen hochohmigeren Geräteeingang.

Die Aufnahmeanlage

Die Aufnahmeanlage für Musikaufnahmen der oben beschriebenen Art kann also sehr einfach sein, sie muß sich aber aus Komponenten höchster Qualität zusammensetzen. Qualität kostet Geld, die Einfachheit macht aber eine derartige Anlage trotzdem erschwinglich. Sie muß nicht mehr kosten als eine hochwertige Fotoausrüstung. Oder, in Mark ausgedrückt, bei einem Anschaffungspreis von weniger als 5000 Mark muß man unter Umständen Abstriche bei der Qualität der Aufnahme machen, mehr als 10.000 Mark müssen aber nicht angelegt werden. Im Zentrum der einfachen Anlage steht ein Aufnahmegerät, das gleichzeitig auch als Mischpult dient. Man kann es also nicht nur im Hinblick auf die Aufnahmequalität, sondern auch in bezug auf seine Eignung als Mischpultersatz betrachten. Und da spielen auch die Auslegung und Qualität der Mikrofoneingänge, die Bedienbarkeit sowie die Brauchbarkeit der eingebauten Aussteuerungsmesser eine Rolle. Für einen Amateur kommen heute Spulenbandmaschinen, Cassettengeräte, Videorecorder mit HiFi-Ton, PCM-Angen (Kombination PCM- Prozessor-Videorecorder) und bald auch Digital-Recorder (DAT) in Frage. Jedes dieser (technisch völlig unterschiedlichen) Geräte hat spezifische Eigenheiten, die sich ja nach Anwendungszweck als Vor- oder Nachteile auswirken können. Der Entscheid für eines dieser Geräte wird aber nicht schwerfallen, wenn man es aufgrund der folgenden Kriterien auswählt.

Das nach Jörg Jecklins Meinung im Augenblick absolut beste Mikrofon mit zum Lieferumfang gehörendem Verstärker: Brüel und Kjaer 4007.

Art der Aufnahmen

CASSETTENGERÄTE jeglicher Art eignen sich nur für Konzertmitschnitte oder Aufnahmen, die ohne Unterbruch durchlaufen. Bandschnitte sind nicht, das Zusammensetzen einer Aufnahme aus größeren Teilen (zum Beispiel der einzelnen Sätze eines Werkes) durch Zusammenkopieren ist nur eingeschränkt möglich. ANALOG-CASSETTENGERÄTE erlauben eine Aufnahmedauer von maximal 45 Minuten am Stück. Beim Einsatz von nur einem Gerät kann man also bei Konzertmitschnitten unter Umständen bereits in Verlegenheit kommen.

Bei VIDEOCASSETTEN (Beta oder VHS) beträgt die Aufnahmedauer bis zu vier Stunden. Damit lassen sich (fast) alle in der Praxis vorkommenden Konzertdauern abdecken. SPULENBAND-GERÄTE lassen sich universell benutzen. Dem Amateur stehen die Möglichkeiten offen, die für einen Profi bei Produktionsaufnahmen unverzichtbar sind (Möglichkeit zum Zusammenschneiden einer Aufnahme aus Teilen). Je nach Bandgeschwindigkeit beträgt die Aufnahmedauer maximal eine Stunde.

Zweites Auswahlkriterium: Aufzeichnungs-Qualität

Mit ANALOG-CASSETTENGERÄTEN ist unter günstigsten Voraussetzungen (optimal für das jeweilige Gerät geeignete Cassetten, saubere Aussteuerung, gereinigte Köpfe) gerade knapp das möglich, was man bei nicht zu großen Ansprüchen noch als HiFi bezeichnen kann. Cassettengeräte eignen sich eigentlich nur für Kontrollaufnahmen (wenn zum Beispiel ein Musiker sein Spiel oder das seiner Schüler kontrollieren oder wenn er ein Dokument von einem seiner Konzerte haben will).

Die Aufzeichnungsqualität von SPULEN-BANDGE-RÄTEN hängt von der Bandgeschwindigkeit ab. Auf dem Amateursektor sind Bandgeschwindigkeiten von 19 cm/s üblich, Profis arbeiten mit 38 cm/s oder gar mit 76 cm/s. Eine 19-cm/s-Aufzeichnung kann absolut brauchbar sein, wenn das Gerät in Ordnung und optimal auf das verwendete Band eingemessen ist. Die 38-cm/s Aufzeichnung ist weniger kritisch und entspricht qualitativ dem, was vor vielleicht zehn Jahren noch als Top-Qualität gegolten hat. Die Aufzeichnungsqualität der Spulenbandgeräte läßt sich durch den Einsatz von Geräuschverminderungs-Verfahren (die verschiedenen DOLBYs, DBX, TELCOM etc.) verbessern. Davon wird im praktischen Teil noch die Rede sein.

Vor allem für Aufnahmen von einzelnen Instrumenten: Doppelmembran-Mikro mit umschaltbarer Richtcharakteristik, hier Neumann U87i.

HIFI-VIDEORECORDER zeichnen zwei Tonkanäle in FM-Modulation innerhalb des Videosignals auf. In puncto Geräuschabstand (mehr als 80 dB) und Gleichlaufschwankungen (wirken sich nicht als Tonhöhenschwankungen aus) entspricht die Qualität praktisch einer Digitalaufzeichnung. Zumindest meßtechnisch. Bei manchen Exemplaren kann je nach Pegel und Art des Programm-Materials ein Störgeräusch auftreten, das etwas so klingt, wie wenn ein Hund leise mitknurren würde. Beheben läßt sich diese Erscheinung nicht. Da das Signal bei der Aufnahme komprimiert und bei der Wiedergabe entsprechend expandiert wird, ist es möglich, daß man einen mitziehenden Rauschteppich hört.

Qualitativ an der Spitze liegt die PCM-AUFZEICHNUNG mit einer Anlage, die sich aus einem PCM-Prozessor und einem Videorecorder zusammensetzt. Damit lassen sich die Aufnahmen in CD-Qualität machen. Bandschnitte sind aber nur mit einem sehr teuren Schnittplatz möglich, und dann auch nur, wenn als Videorecorder ein U-Matic-Gerät benutzt wird. Semiprofessionelle Anlagen eignen sich deshalb nur für Mitschnitte.

Anschaffungspreis

Wenn es um Qualität geht, gibt es keine Billiglösung. PCM-Anlagen haben ihren Preis, desgleichen HiFi-Videorecorder. Cassettengeräte sind nur brauchbar, wenn sie der qualitativen (und preislichen) Spitzenklasse angehören. Den größten Spielraum hat man vielleicht noch bei den Analogbandgeräten. Wenn man sich ein Nagra oder Stellavox ansch affen will, wird das mehr kosten als alles andere. Oft bietet sich aber die Gelegenheit, ein gebrauchtes Bandgerät relativ günstig zu kaufen. Generell hat aber keine der beschriebenen Möglichkeiten eindeutige Preisvorteile.

Viertes Auswahlkriterium: Geräteauslegung und Bedienbarkeit

Hier möchte ich von meinem „Traumgerät“ ausgehen, das es zwar nicht gibt, mit dessen Beschreibung aber immerhin Anhaltspunkte für die Beurteilung „echter“ Geräte gegeben werden:

■ Große, gut ablesbare Aussteuerungsmesser mit einem Anzeigebereich von mindestens 60 dB und loga- rithmischem Verlauf. LED- oder beleuchtete LCD-Anzeigen sind dabei nicht unbedingt besser als Zeigerinstrumente. Für mich brauchbar sind auch VU-Meter, sofern sie der Norm entsprechen und nicht zu klein sind.

■ Großer Doppeldrehknopf für die Pegelregelung. Bei nur zwei Mikrofonen ist diese Lösung zwei Schiebereglern vorzuziehen, die sich wesentlich schlechter bedienen lassen.

■ Symmetrische Mikrofoneingänge mit den profiüblichen Switchcraft-Buchsen und der für Kondensatormikrofone notwendigen Möglichkeit der Phantomspeisung.

■ Leicht identifizierbare, große Tasten für die Laufwerkbedienung.

■ Ein in Minuten und Sekunden geeichtes Zählwerk, mit dem sich eine Bandstelle auch nach mehrmaligem Umspulen exakt auffinden läßt.

■ Keine unnötigen Features, die nur den Geräteaufbau komplizieren und die Störanfälligkeit erhöhen.

Füntes Auswahlkriterium: Qualität der Mikrofoneingänge

Und nun muß leider ein Schwachpunkt fast aller Geräte zur Sprache kommen. Die Hersteller scheinen nicht damit zu rechnen, daß ein Käufer auf hochwertige Mikrofoneingänge Wert legt oder überhaupt je Mikrofone an seinem Gerät anschließt. Nur so ist es zu erklären, daß sie anscheinend ihre Sparübung ausgerechnet bei den Mikrofoneingängen absolvieren.

Bei praktisch allen Geräten muß man folgendes bemängeln:

- Die Eingänge sind asymmetrisch. Kondensatormikrofone lassen sich so überhaupt nicht, dynamische Mikrofone nur bei kleineren Kabellängen anschließen.

- Die Mikrofonbuchsen (Cinch oder Klinken) entsprechen nicht der Mikrofon-Norm. Mikrofonkabel lassen sich so nur mit einem entsprechenden Adapter anschließen.

- Kondensatormikrofone benötigen eine Stromversorgung über das Mikrofonkabel (Phantomspeisung). Praktisch kein Gerät bietet diese Möglichkeit.

- In puncto Eigenrauschen haben die Mikrofoneingänge oft ungenügende Eigenschaften. Bei PCM-Aufnahmen hat das zur Folge, daß das Grundgeräusch nicht vom Mikrofon oder der Aufzeichnung, sondern in erster Linie von den Eigenschaften der Mikrofoneingänge bestimmt wird.

Da man an alldem nichts ändern kann, müssen diese Mängel in der Paxis außerhalb des Geräts behoben werden. Zum Glück ist das (wenn auch mit zusätzlichen Kosten) weitgehend möglich: Dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone mit eigener Stromversorgung (Batterie im Mikrofongehäuse) werden mit einem sogenannten Kabelübertrager an das Gerät angeschlossen. Damit ist gleichzeitig auch das Adapter-Problem gelöst. Gewählt wird in der Regel ein 1:3-Aufwärtsübertrager, der gleichzeitig das niederohmige Mikrofon (200 Ohm) an den hochohmigeren Geräteeingang anpaßt. Damit ist auch das Rauschproblem weitgehend behoben (Schaltung: Mikrofon - Mikrofonkabel - Übertrager - Aufnahmegerät).

Kondensatormikrofone mit Fremdspeisung benötigen zusätzlich ein entsprechendes Speisgerät, das zwischen dem Mikrofonkabel und dem Kabelübertrager angeschlossen wird. (Schaltung: Mikrofon - Mikrofonkabel - Speisgerät - Übertrager - Bandgerät). Wenn man aber alles optimal haben will, muß man externe Mikrofonverstärker einsetzen, deren Ausgänge auf die (meist tadellosen) Linieneingänge des Aufzeichnungsgeräts geschaltet werden. Gelöst ist dieses Problem beim meiner Meinung nach im Augenblick absolut besten Mikrofon, dem Typ 4007 von BRUEL und KJAER. Ein optimaler Mikrofonverstärker gehört zum Lieferumfang.

Die Zukunft: R-DAT?

Noch in den Kinderschuhen steckt ein Aufzeichnungsverfahren, das man aufgrund der bisherigen Tests als zumindest zukunftsträchtig beurteilen kann. Bei den R/DAT- Geräten handelt es sich mechanisch um eine Art von mi- niuaturisiertem Videorecorder mit rotierenden Köpfen. Das Audiosignal wird direkt in digitaler Form auf Band aufgezeichnet, und zwar ohne den bisher üblichen Umweg über das Videoformat. Die Miniatur-Cassetten von R/DAT haben eine Spieldauer von zwei Stunden.

Besonders interessant ist die „Organisation“ des Cassetteninhalts. Wie bei der CD gibt es eine Art von Inhaltsverzeichnis, in dem alles Notwendige festgehalten ist (zum Beispiel die Position der Anfänge aller aufgezeichneten Aufnahmen). R/DAT-Recorder sind also ähnlich bequem zu bedienen wie CD-Player, und das bei den Videorecordern übliche mühsame Aufsuchen einer Bandstelle mit Hilfe des ungenauen Zählwerks entfällt. Auch die Aufzeichnungsqualität entspricht der einer CD. Es ist daher denkbar, daß auf diesem Gebiet (zumindest für den Amateur) die Zukunft dem R-DAT- Verfahren gehört.

Geeignete Mikrofone

Die Klangqualität einer Aufnahme wird weitgehend von den Eigenschaften der verwendeten Mikrofone, die Stereoqualität ausschließlich von deren Anordnung bestimmt. Gerade hier muß ich wieder das gleiche Sprüchlein aufsagen: Nur das Beste ist gerade gut genug, und Qualität hat leider ihren Preis! Wie wählt man nun ein Mikrofon aus? Natürlich aufgrund seiner Klangeigenschaften, die von der Wandlerart, dem Aufbau, der Richtcharakteristik und den Abmessungen abhängen. Die Klangeigenschaften lassen sich nicht direkt den technischen Herstellerangaben entnehmen. Die folgenden Angaben kann ich deshalb nur aufgrund meiner eigenen Erfahrung machen.

Einfluß der Wandlerart

KONDENSATORMIKROFONE sind in puncto Klangneutralität allen anderen Wandlerarten überlegen. Sie klingen neutral, sauber, verzerrungsfrei, manchmal aber eher kalt und steril. TAUCHSPULMIKROFONE sind weniger klangneutral. Sie klingen oft unsauber und verfärbt. Typisch sind Verfärbungen im Mitteltonbereich und unsaubere Höhen. BÄNDCHENMIKROFONE klingen sonor, ziemlich un- verfärbt und neutral, oft aber eher dumpf.

Einfluß der Richtcharakteristik

SCHALLDRUCKMIKROFONE mit kugelförmiger Richtcharakteristik nehmen große und komplexe Schallquellen mit der richtigen klanglichen Balance und der richtigen Abbildung der Tiefenstaffelung auf. Klanglich sind sie allen anderen Mikrofonen überlegen. DOPPELMEMBRAN-MIKROFONE mit umschaltbarer Richtcharakteristik sind vor allem für die Aufnahme von einzelnen Instrumenten oder Gruppen mit gleichen Instrumenten geeignet. EINMEMBRAM-NIEREN-MIKROFONE nehmen die klangliche Balance und die räumliche Tiefenstaffelung eines Klangkörpers nicht richtig auf. Sie sind in dieser Beziehung aber den Doppelmembran-Mikrofonen überlegen. BÄNDCHENMIKROFONE mit 8-förmiger Richtcharakteristik haben ähnlich gute Klangeigenschaften wie Kondensator-Schalldruckempfänger. Sie eignen sich auch für die Aufnahme von großen Klangkörpern. BÄNDCHEN-NIEREN haben je nach Aufbau ganz unterschiedliche Eigenschaften. Generell kann bei dieser Mikrofonart nichts gesagt werden.

Einfluß der Mikrofonabmessungen

KLEINE MIKROFONE sind in der Regel klangneutraler als große. Auch die Richtcharakteristik entspricht bei kleinen Mikrofonen besser dem theoretischen Ideal, besonders bei Kugelmikrofonen.

KLEINE NIERENMIKROFONE sind klangneutraler als große.

GROSSE KONDENSATOR-NIEREN (Doppelmembran-Mikrofone) klingen aber sonorer und brillanter.

In Frage kommen bei höchsten Ansprüchen also nur Kondensatormikrofone. Von den dynamischen Typen ist eigentlich nur das MD 211 von von Sennheiser einigermaßen diskutabel.

Kondensatormikrofone stehen in puncto Qualität an der Spitze, sie haben aber auch Nachteile. So sind sie zum Beispiel nicht so übersteuerungsfest wie dynamische Mikrofone.

Jecklins Aufnahmekurs

2. Mikrofon-Anordnungen

Beim letztenmal haben wir festgestellt, daß Kondensatormikrofone nicht so übersteuerungsfest wie dynamische Mikrofone sind. Dieser Nachteil kommt aber bei AVAILABLE-SOUND-Aufnahmen nicht zum Tragen, da die Mikrofone immer mit einem gewissen Abstand von den Musikinstrumenten aufgestellt werden, an einem Ort also, an dem der Schalldruck ein „menschliches“ Maß (weniger als 100 dB) nicht überschreitet. Eine Übersteuerungsgefahr besteht also nicht.

Stattdessen kommt ein Vorteil der Kondensatormikrofone ins Spiel: Bei gleichem Schalldruck geben sie einen um mindestens 20 dB höheren Pegel ab als dynamische Mikrofone. Der oben erwähnte schlechte Geräuschabstand der Mikrofoneingänge wirkt sich so in der Praxis fast nicht mehr aus (sofern die Mikrofone mit 1:3-Übertragern angeschlossen werden).

Die Mikrofonanordnungen

Wenn man das Wort „Zweimikrofon-Anordnung“ hört, denkt man zuerst wohl an eines der handelsüblichen Stereomikrofone für Aufnahmen in Intensitäts-Stereofonie (XY- oder MS-Technik). Gerade die eignen sich aber nicht für AVAILABLE- SOUND-Aufnahmen, und zwar aus folgenden Gründen: Stereomikrofone für Aufnahmen in XY-Stereofonie enthalten zwei nahe beieinander montierte Nierenkapseln. Nierenmikrofone sprechen aber sowohl auf den Schalldruck als auch auf die Schallschnelle an. Die Relation zwischen Schalldruck und Schallschnelle ist aber frequenz- und abstandsabhängig. Bei gleichem Abstand vom Mikrofon werden tiefe Musikinstrumente näher abgebildet als hohe. Ein großer und komplexer Klangkörper (Sinfonieorchester, Chor, Orgel etc.) wird deshalb weder in der Klangbalance noch in der räumlichen Tiefenstaffelung richtig erfaßt.

Weiter entspricht ein Stereosignal, das als Richtungsinformation nur winkelabhängige Intensitätsunterschiede enthält, nicht den Gegebenheiten des menschlichen Richtungshörens, bei dem eine winkelabhängige Kombination von Intensitäts-, Frequenzgang- und Laufzeitunterschieden am Ort der beiden Ohren einen Richtungseindruck hervorruft. Intensitäts-Stereoaufnahmen klingen deshalb flach, wenig räumlich und unnatürlich. Stereomikrofone eignen sich also nicht für einfache Zweimikrofon-Aufnahmen mit dem AVAILABLE-SOUND. In Frage kommen nur kopfbezügliche Mikrofonanordnungen.

▲ Mikrofonanordnungen für Kopfbezügliche Aufnahmen

Die bekannteste kopfbezogene Aufnahmetechnik ist die Kunstkopftechnik. Sie basiert auf folgender Grundidee: Das zweikanalige Signal einer Kunstkopfaufnahme enthält genau die winkelabhängigen Intensitäts-, Frequenzgang- und Laufzeitunterschiede, die am Ort der Ohren bei einem am Ort des Kunstkopfes plazierten Zuhörer auftreten würden.

Kunstkopfaufnahmen können in ihrer Natürlichkeit faszinierend klingen. Leider lassen sie sich aber nur mit Kopfhörern wiedergeben. Man kann aber die Grundidee auf eine für Lautsprecherwiedergabe geeignete Zweimikrofon-Aufnahmetechnik übertragen.

Einige Mikrofonanordnungen liefern ein für Lautsprecherwiedergabe geeignetes, kopfbezogenes Stereosignal. Alle diese Anordnungen haben eines gemeinsam: Das Stereosignal enthält winkelabhängige Laufzeit- und Intensitätsunterschiede. Bei einigen wird auch der Parameter Frequenzgangunterschied berücksichtigt. Die Laufzeitunterschiede ergeben sich bei allen diesen Anordnungen durch den gegenseitigen Abstand der zwei Mikrofone, der in (fast) allen Fällen wegen der (verglichen mit der Kopfhörerwiedergabe) anderen Wiedergabesituation größer ist als der Ohrabstand (oder der gegenseitige Abstand der Mikrofone in einem Kunstkopf).

Bei kopfbezogenen Stereoaufnahmen steht die richtige Abbildung von Klangkörper und Raum sowie der Natürlichkeitseindruck an erster Stelle. Wenn man Natürlichkeit einer produzierten Spektakularität, einem überverdeutlichten musikalischen Ablauf und einem künstlich aufgemotzten Klangbild vorzieht, wird man (ob als Amateur oder als Profi) kopfbezogene Zweimikrofon-Aufnahmen machen.

Und nun erwartet wohl jedermann, daß ich mit der OSS-Technik und der JECKLIN-Scheibe anfange. Wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, gibt es aber auch eine ganze Anzahl anderer Möglichkeiten.

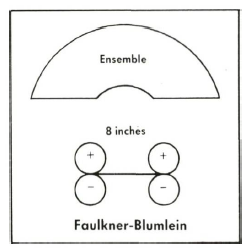

▲ Anordnung nach Faulkner und Bluemlein

Vor dem Klangkörper werden zwei Mikrofone mit 8-förmiger Richtcharakteristik mit einem gegenseitigen Abstand von zirka 30 cm aufgestellt. Da bei einem Achtermikrofon die Richtcharakteristik ziemlich frequenzunabhängig ist, wird die Tiefenabbildung eines großen Klangkörpers richtig aufgenommen. Das Stereosignal dieser Anordnung enthält die gehörmäßig richtigen winkelabhängigen Laufzeit-, Phasen- und Intensitätsunterschiede.

Aufnahmen mit dieser Anordnung sind eher Mittenabbildungs-betont. Diese Konfiguration eignet sich auch für Aufnahmen in zu halligen Räumen. Es handelt sich um eine klassische Zweimikrofon-Anordnung für Bändchenmikrofone. Da diese Mikrofone heute nicht mehr erhältlich sind, können sie durch die neuen Kondensatormikrofone mit Achtercharakteristik von Sennheiser (MKH 30 P 48) ersetzt werden. Erfahrungen mit diesen Typen konnte ich bis jetzt aber noch nicht machen.

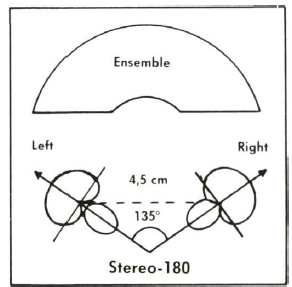

▲ Olson Stereo-180

Bei dieser von Harry F. Olson vorgeschlagenen Anordnung werden zwei Supernieren verwendet, die mit einem gegenseitigen Abstand von 5 cm und einem Öffnungswinkel von rund 135 Grad vor dem Klangkörper aufgestellt werden. Bei dieser Anordnung hängen Klangcharakter und Räumlichkeit der Aufnahme vom jeweiligen Mikrofontyp ab, denn es gibt keine Standard-Supernieren. Die erhältlichen Typen unterscheiden sich klanglich und auch in bezug auf die Richtcharakteristik gewaltig voneinander.

Weiter kommt wegen des zu kleinen Mikrofonabstands der Faktor Laufzeit nicht gehörrichtig zur Geltung. In akustisch ungünstigen Räumen (sehr hallig) hat diese Anordnung unter Umständen aber günstigere Eigenschaften als alle anderen hier beschriebenen Figurationen.

Ich persönlich liebe diese Anordnung wegen der Klangeigenschaften von Supernieren nicht besonders.

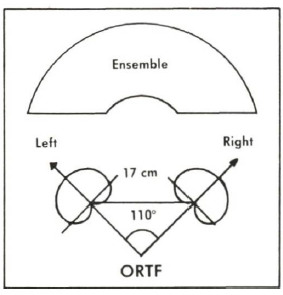

ORTF-Anordnung

Zwei Nierenmikrofone sind mit einem gegenseitigen Abstand von 17 cm auf einer Schiene montiert. Der Öffnungswinkel zwischen den nach außen gedrehten Mikrofonen beträgt HO Grad. ORTF-Aufnahmen sind links/rechts-abbildungs- richtig. Die Tiefenstaffelung eines Klangkörpers wird aber wegen der Nierenmikrofone nicht richtig aufgenommen. Geeignete Mikrofone: KM 84 von Neumann oder Entsprechendes von anderen Herstellern.

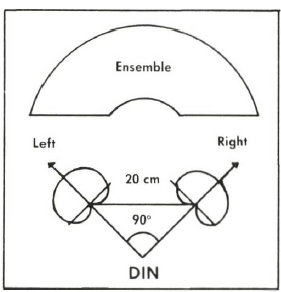

DIN-Anordnung

Es handelt sich um eine Abart der ORFT-Anordnung mit einem kleineren Öffnungswinkel (90 Grad) und einem größeren Mikrofonabstand (20 cm). Klanglich und in der Abbildung unterscheiden sich DIN-Aufnahmen nicht wesentlich von ORTF-Aufnahmen. Welche der beiden Anordnungen bei einer bestimmten Aufnahme vorteilhafter ist, läßt sich erst bei der Mikrofonprobe entscheiden. Mikrofone: KM 84 oder entsprechende Typen von Schoeps, Sennheiser oder AKG.

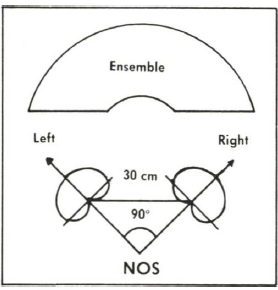

NOS-Anordnung

Die NOS-Anordnung des holländischen Rundfunks entspricht im Prinzip ebenfalls der ORTF-Anordnung. Der einzige Unterschied besteht im wesentlich größeren Mikrofonabstand von 30 cm. NOS-Aufnahmen klingen räumlich spektakulärer als ORTF- und DIN-Aufnahmen, allerdings kann es bei zu naher Aufstellung vor dem Klangkörper zu Mono-Kompatibilitätsproblemen und einer schlechten Mittenabbildung kommen. Diese Technik ist für alle Aufnahmen geeignet, bei denen man das Mikrofon in größerer Entfernung vor dem Klangkörper aufstellen will und kann. In bezug auf die Abbildung der Tiefenstaffelung gilt das gleiche wie für die ORTF- und DIN-Technik. Mikrofone: KM 84 oder entsprechende Typen.

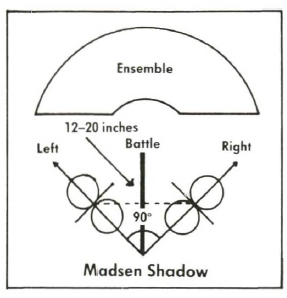

Madsen Shadow

Zwei Mikrofone mit 8-förmiger Richtcharakteristik sind mit einem gegenseitigen Abstand von 30 bis 50 cm angeordnet. Die Mikrofone sind mit einem Winkel von je 45 Grad nach außen gerichtet und zusätzlich durch eine Trennplatte (oder Scheibe) akustisch getrennt. Mikrofone: Kondensator-Acht von Sennheiser.

Jecklin-Scheibe

Zwei Kugelmikrofone sind mit einem gegenseitigen Abstand von 36 cm angeordnet und durch eine Scheibe von 35 cm Durchmesser akustisch getrennt. Die Scheibe ist beidseitig mit schallabsorbierendem Material belegt.

Bei dieser Anordnung kommen die klanglichen Vorteile der Kugelmikrofone zur Geltung. Die richtigen winkelabhängigen Laufzeitunterschiede ergeben sich durch den Abstand der zwei Mikrofone, die Intensitäts- und Frequenzgangunterschiede durch die akustische Trennung der Scheibe.

Mikrofone: Optimal ist der Typ 4006 von BRUEL und KJAER, weiter in Frage kommt das KM 83 von Neumann oder entsprechende Typen von Schoeps, Sennheiser und AKG.