Ursachen unterschiedlicher Hörergebnisse, Teil 1

Laut und leise, jeder Mensch hört unterschiedlich

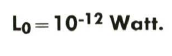

“Laut“ und “leise“ sind Adjektive für Schall, Geräusche, Musik. Im Alltagsgebrauch unserer Sprache verwenden wir diese Eigenschaftswörter ohne Zögern. Wir sagen zum Beispiel, der eine spricht sehr leise, der andere dagegen laut oder sogar sehr laut. Oder, auf die HiFi-Geräte bezogen, der Lautsprecher A klingt leiser als der Lautsprecher B. Wir verwenden diese Adjektive “laut“ und “leise“ für Urteile, und um unterschiedliche persönliche Empfindungen auszudrükken. Aus der Musikwissenschaft sind sieben Stufen für leise bis laut bekannt: ppp, pp, p, mf, .pa f, ff und fff. Die unterste Stufe ppp ist für normalhörende Menschen gerade wahrnehmbar, die oberste fff ist auch von der besten HiFi-Anlage kaum zu erreichen, der Nachbarn wegen. Auch die CDs, diese silbernen Wunder, erreichen diesen Bereich in der Dynamik von ppp bis fff nicht.

Ein normales Ohr eines Menschen kann im Frequenzbereich von 1000 bis 4000 Hz eine Dynamik von etwa 120 dB kurzzeitig vertragen. Für ein digitales System eine beachtliche Anforderung, denn das entspricht einer Auflösung des A/D-Wandlers von 20 Bit. Die CD hat 16 Bit Auflösung. Unser Ohr ist so gut aus verschiedenen Gründen. Zum einen arbeitet es nichtlinear, zum anderen ist es ein intelligenter Schallwandler, einer mit Feedback-Eigenschaften. Aber mit dem Begriff der Dynamik und der Zahlangabe in dB und der Auflösung in Bit begann das große Verwirrspiel. Musikern ist der Begriff Dynamik wohlbekannt; daß diese aber eine Meßzahl in dB haben kann, das ist vielen wohl unbekannt. Die Musikwissenschaft kommt ohne dB aus, dort kennt man seit langem den Lautheitsschlüssel. Wer also hat die dB ins Spiel gebracht? Die Physiker, genauer die Akustiker. Einem waschechten Physiker ist der Lautheitsschlüssel der Musik viel zu verwaschen, er will genaue Angaben. Um es schon einmal vorwegzunehmen: Genaue Angaben, wie laut etwas ist, in physikalischen Größen ausgedrückt, sind für die Nichtfachleute vollkommen unverständlich.

Es gibt sogar ein technisches Gerät, das Lautheit mißt, den “Zwicker-Lautheitsmesser“, entwickelt an der TU München, am Institut für Elektroakustik, von Prof. Zwikker und seinen Mitarbeitern. Mit diesem Gerät wird ein Schallereignis gemessen und bewertet. Das Ergebnis ist eine Angabe für die Lautheit nach Zwicker. Dieses Gerät ist sehr komplex, denn laut und leise sind schwierig zu beschreibende Eigenschaften von Geräuschen. Laut und leise zu definieren ist relativ einfach für reine Töne, die von einer Stimmgabel oder von einem Sinusgenerator erzeugt werden. Bei diesen Tönen ist laut-leise für jeden einzelnen Ton für sich einfach eine Funktion der Intensität.

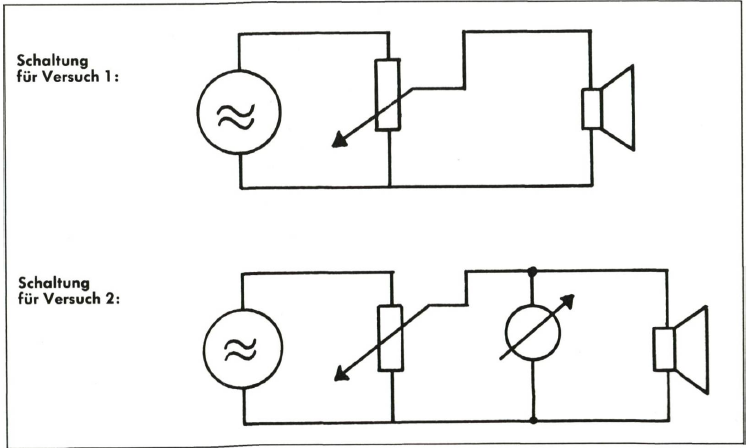

Machen wir dieses Experiment, wir nennen es Versuch 1, mit einem idealen Lautsprecher. Das ist ein Schallwandler, der einen absolut geraden Amplitudengang hat, sowie einen ebenso geraden Impedanzverlauf. Sowas gibt es nur als gedachtes Ideal. Wir stellen den Sinusgenerator, der den Lautsprecher antreibt, auf 1000 Hz und verändern die Klemmenspannung am Lautsprecher, dann hören wir diesen Ton lauter und leiser, abhängig vom Drehen am Spannungssteller.

Jetzt kommt Versuch 2, eine Erweiterung des ersten Experimentes. Wir stellen den Ton auf 1000 Hz sehr leise ein und messen die Spannung am Lautsprecher, z.B. 1 mV. Nun stellen wir den Ton auf 50 Hz, Netzbrummen ist das, und suchen wieder eine sehr leise Position mit dem Spannungssteller.

Nach einigem Vor und Zurück haben wir die Einstellung für leise wieder gefunden, und nun lesen wir wieder die entsprechende Spannung an den Lautsprecherklemmen ab. Große Überraschung! Obwohl der Ton von 50 Hz genauso leise klingt wie vorher der 1000-Hz-Ton, zeigt das Voltmeter statt 1 mV nun 56 mV an. Warum? Liegt es am idealen Lautsprecher? Hat der keine Baßwiedergabe? Ab in den Meßraum. In 1 m Entfernung vor dem Lautsprecher, auf der Achse, bauen wir ein Meßmikrophon auf und ermitteln den Schalldruck mit einem Schallpegelmesser. Der zeigt 10 dB re 20 Micro-Pascal (![]() ) bei 1000 Hz. Komplizierte Angabe? Erklärung folgt. Nun stellen wir den Sinusgenerator auf 50 Hz und messen den Schalldruck, und der Schallpegelmesser zeigt jetzt 45 dB re 20

) bei 1000 Hz. Komplizierte Angabe? Erklärung folgt. Nun stellen wir den Sinusgenerator auf 50 Hz und messen den Schalldruck, und der Schallpegelmesser zeigt jetzt 45 dB re 20 ![]() an. Für das Meßmikrophon ist der 50-Hz-Ton um 35 dB im Schalldruck höher als der 1000-Hz-Ton, für unsere Ohren klingen beide gleich laut oder, besser, gleich leise. Zeigt der Schallpegelmesser falsch an oder hören unsere Ohren anders als die Meßmikrophone?

an. Für das Meßmikrophon ist der 50-Hz-Ton um 35 dB im Schalldruck höher als der 1000-Hz-Ton, für unsere Ohren klingen beide gleich laut oder, besser, gleich leise. Zeigt der Schallpegelmesser falsch an oder hören unsere Ohren anders als die Meßmikrophone?

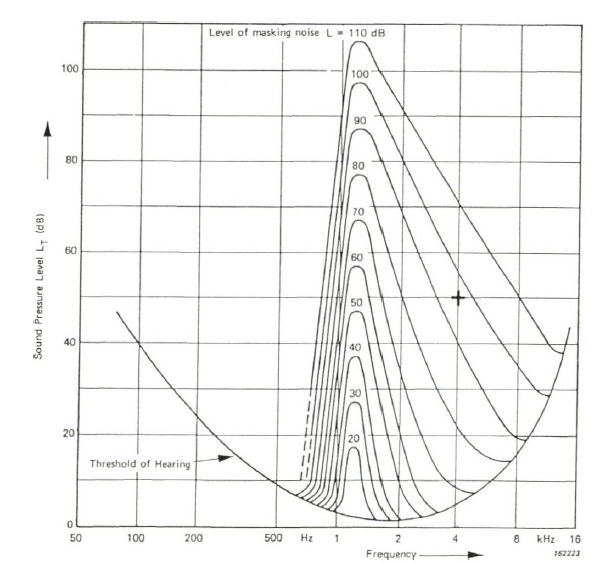

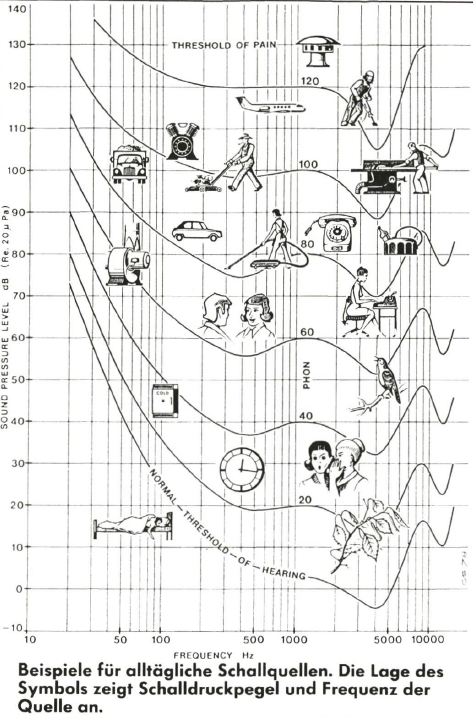

Der Schallpegelmesser war genau kalibriert, aber unsere Ohren haben keinen linearen Amplitudengang. Diese Eigenschaft des menschlichen Ohres wurde vor einem halben Jahrhundert von den Forschern Fletcher und Munson in den Laboratorien der Bell Telefon-Gesellschaft in New Jersey experimentell untersucht. Bekannt wurde deren Arbeit als die Fletcher-Munson-Kurven und fand Einzug in alle internationalen Normen, die sich mit der Schallmessung beschäftigen. In Deutschland haben wir gleich zwei Stellen, die auf diese Norm achten. Das ist einmal die DIN 45630, “Grundlagen der Schallmessung, Bl. 1: Physikalische und subjektive Größen von Schall, Bl. 2: Normalkurven gleicher Lautstärke“. Ähnliche Daten gibt es in der DDR als TGL-Blätter. In Österreich heißen die entsprechenden DIN-Blätter S500/3. Als internationale ISO (International Organisation for Standardization) heißen diese Empfehlungen R. 131-1959 und R. 226-1961. An diesen beiden Empfehlungen sieht man, wie schnell die Mühlen der Normierung sich drehen; es dauerte etwa ein Vierteljahrhundert, bis diese Laborergebnisse allgemein anerkannt wurden.

Der Leser sieht beim Studium von vielen Produktbeschreibungen die Hinweise “Erfüllt oder übertrifft DIN 45500“, die HiFi-Norm. Als sich Hersteller und Normenausschuß endlich auf den Inhalt einigen konnten, da waren die entsprechenden Produkte schon in besserer Qualität auf dem Markt. Das ist mit ein Verdienst der Fachpresse, denn nur der kundige, der anspruchsvolle Konsument ist die Triebfeder für immer bessere Produkte.

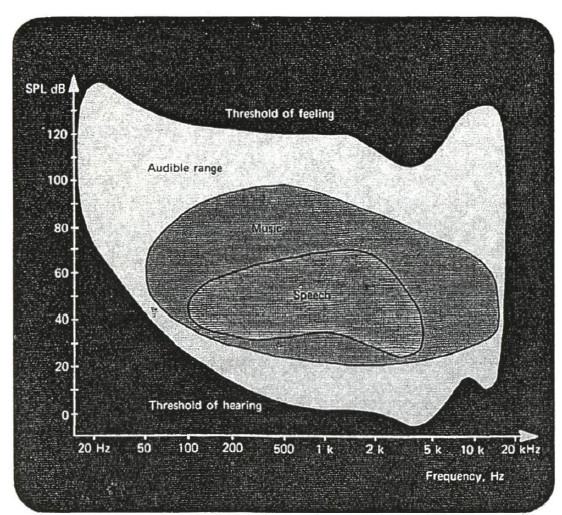

Das Hörfeld des Menschen mit gutem Gehör und jünger als 30 Jahre. Die Bereiche für Sprache und Musik sind besonders gekennzeichnet. (Aus Hassall & Zaveri, Acustic Noise Measurements, Brüel & Kjaer, Kopenhagen, 1979.)

Der Verdeckungseffekt des Ohres. Ein Geräusch von 100 dB bei 1200 Hz macht einen gleichzeitigen Ton von 50 dB bei 4 kHz unhörbar. (Aus Zwicker, Das Ohr als Nachrichtenempfänger.)

Das Thema gleitet ab, von laut und leise zu lautem Lob für Wettbewerb. Zurück zu den dB. Was ist das überhaupt für eine Einheit? Falsch! Das dB ist keine Einheit, sondern ein Maß. Nein, keine bayerische Maß, die ist eine Einheit; das dB in der Akustik ist eine Maßzahl, eine dimensionslose Größe. Aber sie hat täuschende Ähnlichkeit mit physikalischen Einheiten. Das B steht für Alexander Graham Bell, einer der Erfinder des Telefons. Weil unser Ohr so krumm hört, siehe oben, und so gut - 102 dB Dynamik -, siehe oben, mußten die Telefontechniker sehr früh ihre Geräte dem menschlichen Ohr als Empfänger anpassen, und das gab unhandliche Meßprotokolle, mit sehr kleinen und sehr großen Zahlen. Vor 80 Jahren gab es noch keine Taschenrechner und PCs, man rechnete mit Logarithmentafeln. Mit Logarithmieren kann man sehr kleine und sehr große Zahlen wesentlich besser handlich umwandeln. Mathematische Verhältnisse reduzieren sich auf Subtraktion.

Techniker vergleichen zwei Geräte immer leistungsbezogen: Wieviel leistet Gerät A mehr oder weniger als Gerät B? Die elektrische Leistung ist das Produkt aus Strom und Spannung:

L = U x I.

Oder, wenn die Impedanz bekannt ist:

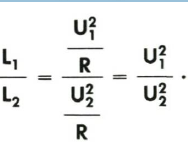

Zwei Leistungen, die durch unterschiedliche Spannung erzeugt werden, lassen sich wie folgt vergleichen:

Ist das Verhältnis sehr groß, dann wird es durch Logarithmieren handlicher:

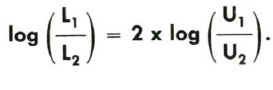

Genau diese Rechenoperation liefert das Maß Bel. Den Akustikern war dieses Maß jedoch wieder zu klein, man wollte die Dezimalstelle um eine Position nach rechts schieben. Aus dem Bel entsteht so das deziBel:

Der elektrischen Größe Spannung entspricht in der Mechanik der Druck. Die Definition lautet dann entsprechend:

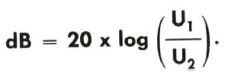

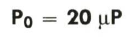

Die Indices sind nun 0 und 1. Die Referenzgröße wird bei dB-Berechnungen meistens mit dem Index 0 bezeichnet. Daraus ist zu sehen, daß 20 dB immer einem Verhältnis von 10 entsprechen. Dies gilt jedoch nur, wenn Spannungen oder Drücke verglichen werden. Bei Leistungsvergleichen gilt, 10 dB entsprechen einem Verhältnis von 1:10. Die Begründung kann aus den obigen Gleichungen gelesen werden. Das dB ist ein Verhältnismaß. Eine dimensionslose Größe heißt nach dieser Umformung Pegel. Schalldruck in Pascal wird zu Schalldruckpegel. Die entsprechenden Meßgeräte nennen sich aber Schallpegelmesser. Warum der Druck entfällt, das erfordert eine eigene Beschreibung. Der Bezug zu physikalischen Größen erfolgt in der Akustik durch Angabe des Referenzdrucks po oder der Referenzleistung Lo - Schallpegelmessungen beziehen sich auf den Referenzdruck:

oder auf die Referenzleistung:

Die 120 dB Dynamik unseres Ohres reichen also von ca. 20 ![]() bis ca. 100 P, oder in Leistung von 10x12 Watt bis zu 1 Watt an der tolerablen Obergrenze. Eine Saturn-Rakete erzeugt beim Start eine Schalleistung von 50 Megawatt !

bis ca. 100 P, oder in Leistung von 10x12 Watt bis zu 1 Watt an der tolerablen Obergrenze. Eine Saturn-Rakete erzeugt beim Start eine Schalleistung von 50 Megawatt !

Unsere Hörgrenze liegt bei etwa 10-12 Watt, Flüstern liegt bei 10-9 Watt, Umgangssprache zwischen IO-6 und 10-5 Watt. Fehlt für diese Zahlenangaben das Verständnis? Das fanden schon unsere Großväter und drückten es so aus: Die Grenze des Ohres ist 0 dB. Die Schalleistung von Flüstern ist 30 dB, die von Umgangssprache 50 bis 60 dB, und unangenehm wird’s bei 120 dB. Die Zahlen wurden kleiner, das Verständnis dafür besser? Laut und leise, und nun wird’s noch komplizierter, sind nicht nur frequenz-und intensitätsabhängig. Auch die Zeit, die Beschallungszeit, ist maßgebend. Damit noch nicht genug. Schall außerhalb des Labors ist immer Geräusch. Nur im Labor wird Schall zu Meßzwecken aus reinen Tönen erzeugt, aus einzelnen reinen Sinusgeneratoren. Im Alltag ist Schall ein Frequenzgemisch. Sprache und Musik sind, nach dieser Definition, Geräusche, je nach Art für den einen mehr, den anderen weniger wohlklingend. Auch die Töne eines Musikinstrumentes sind im physikalischen Sinn keine Töne, sondern komplexe Klänge aus vielen Tönen. Unsere beiden Ohren und unsere Haut setzen diese Geräusche in Nervensignale um, und unser Gehirn deutet diesen Informationsstrom.

Laut und leise könnten somit als nah und fern gedeutet werden, als gefährlich oder ungefährlich. Laut und leise haben einen Einfluß auf die Art und Weise, wie unser Gehirn, das ZNS (Zentrales Nervensystem), die Geräuschsignale auswertet. Für leise Geräusche arbeitet unser Gehörsinn mehr als Frequenzanalysator, für laute mehr als Zeitanalysator. Technisch gesehen ist unser Gehörsinn stark nichtlinear, im Leisen sind die Amplituden des einfallenden Geräusches klein, und wir können sehr kleine Frequenzunterschiede wahrnehmen. Im Lauten, bei hohen Intensitäten, nimmt diese Fähigkeit unseres Gehörsinnes ab, dafür können wir Zeitunterschiede besser auflösen. Laut und leise haben aber auch beim Hören mit Kopfhörern großen Einfluß. Wer ein Sortiment Kopfhörer bei laut bis sehr laut abhört und “seinen besten“ aussucht, kommt zu anderen Ergebnissen, wenn die gleichen Hörer, diesmal aber bei leise bis mittellaut, geprüft werden. Erklärung dafür sind die Kurven von Fletcher und Munson und das menschliche Ohr. Besonders das äußere Ohr, mit Ohrmuschel und Gehörgang bis zum Trommelfell. Jeder Mensch hat Ohren, die ihn von anderen unterscheiden, ja er hat sogar Unterschiede der Ohren von rechts zu links.

Je kleiner das Volumen ist, das der Kopfhörer beschallt, um so höher der Schalldruck. Je größer die Lecks zwischen Kopfhörer und Ohrmuschel, z.B. durch Haare oder Brillenbügel bedingt, desto geringer die Baßwiedergabe, die Höhen werden lauter empfunden. Je schiefer der Kopfhörer aufgesetzt wird, d.h. Kopfhörermembran und Ohrkanal liegen nicht auf einer Achse, desto mehr ändert sich der Wiedergabeklang dieses Hörers. In den Datenblättern sieht man Kurven von 20 Hz bis 30 kHz. Diese Kurven sind aber am Stahlkopf, Kuppler oder Meßohr genannt, bestimmt worden. In der täglichen Meßpraxis mit Kopfhörern und menschlichen Ohren, in der Audiometrie, wird nur von 125 Hz bis 8000 Hz gemessen. Bei den tiefen und den hohen Frequenzen kann man den Sitz des Kopfhörers am Ohr nicht genau genug reproduzieren, der Meßfehler wird zu groß. Fehlen jedoch auf Grund der beschriebenen Lecks die Bässe, dann erscheint die Wiedergabe plötzlich lauter. Holt man die akustisch weggefilterten Bässe durch elektronische Korrekturen wieder dazu, dann klingt die Wiedergabe ausgeglichen und angenehm. Ein Ehemann mit lautstärkeempfind- licher Gattin empfiehlt als Geheimtyp, der HiFi-Anlage einen Subwoofer zuzuschalten. Bei unverändertem Pegelsteller des Verstärkers beklagt sich plötzlich seine bessere Hälfte nicht mehr, wie der Familienvater erzählt.

Laut und leise sind komplexe Größen unserer Empfindung, sicher keine physikalisch einfach zu messenden Eigenschaften. Laut und leise sind stark altersabhängig, dies wird in einer weiteren Folge untersucht werden.

Ursachen unterschiedlicher Hörergebnisse (2)

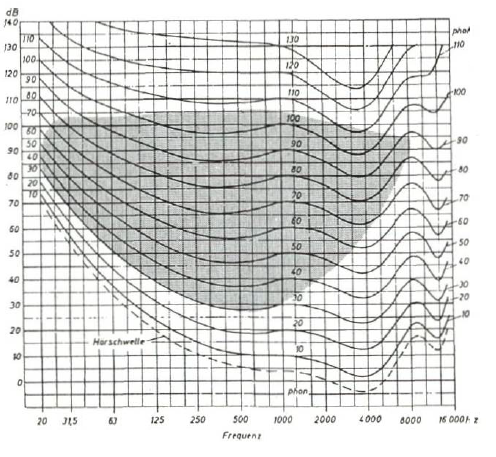

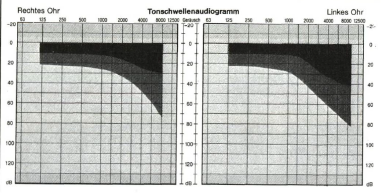

Sind die Geräusche des Waldes für einen 60- oder gar 80 jährigen noch so wahrnehmbar wie für einen 20jährigen? Unser Gehörsinn altert wie alle unsere Sinne und wie unsere Organe. Es ist eine Tatsache, daß mit zunehmendem Alter die Empfindlichkeit für höhere Frequenzen zurückgeht. Weniger bekannt ist, daß mit zunehmenden Alter auch die Toleranz für laute Geräusche geringer wird. Ein Waldspaziergang wird deshalb von jugendlichen Ohren anders registriert als von älteren Ohren. Das Gezirpe der Grillen mag für die letzteren schon unhörbar sein. Der Düsenjäger im Tiefflug wird von den Jugendlichen als lästig empfunden, von den 60 jährigen aber als unerträglich laut. Das Hörfeld des Menschen schrumpft. In das Diagramm mit den Kurven gleicher Lautheit, den Isophonen, die für jugendliche Ohren im Alter um 20 Jahre bestimmt worden sind, wurde das typische Hörfeld eines 80 jährigen Mannes eingezeichnet (Abbildung 1). Die Hörfläche ist deutlich sichtbar geschrumpft.

Sie ist jedoch nicht nur geschrumpft, sie hat sich auch verworfen, das heißt, das Hören ist welliger geworden, denn die Kurven gleicher Lautheit haben sich beim 80 jährigen ebenfalls verschoben. Diese Änderungen des Hörempfindens erfolgen ganz allmählich. Keinem werden sie bewußt. Nur plötzliche Änderungen werden bemerkt. Zum Beispiel bei Erkrankungen des Ohres fällt auf, daß ein Ohr plötzlich leiser empfindet als das andere. Der altersbedingte Wandel des Hörempfindens kommt unmerklich. Der satte Klang eines schweren Motorrads ist für den 18 jährigen eine Lust, für den 80 jährigen jedoch Frust. Dem 80 jährigen ist dieser Klang wirklich unangenehm, unerträglich, ja er kann sogar schmerzhaft sein. Dieser Schrumpfungs- und Verwerfungsvorgang des Hörempfindens gilt jedoch nur für die Vergangenheit. Wir können die Gegenwart nicht extrapolieren und sagen, daß ein heute 18 jähriger mit 80 im Schnitt so hören wird, wie wir das in das Diagramm eingezeichnet haben. Die Arbeitsplätze wurden zwar in den letzten Jahren immer leiser, das Freizeitvergnügen jedoch immer lauter. Der Lärm am Arbeitsplatz unterliegt strengen gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen Der Lärm der Freizeit ist Eigensache.

Auf der Stuttgarter HiFi-Messe ’86 habe ich in Super- Autoanlagen “Lärmpegel“ von 115 dB gemessen. Dieser Lärmpegel darf laut Richtlinie VDI 2058 Blatt 2 bei Dauereinwirkung maximal 1,5 Minuten pro Arbeitstag auftreten. Danach ist eine Erholungszeit von mindestens 500 Minuten notwendig. Für 15 Minuten Lust der grauen Hirnzellen verlangen die Haarzellen des Ohres 500 Minuten Pause. Bei 95 dB(A) Lärmpegel darf die Einwirkungsdauer etwa 100 Minuten betragen, die Erholungszeit dafür ist aber 250 Minuten. Da den Haarzellen diese Erholungszeiten heute fast niemals zugestanden werden, rächt sich das Ohr mit schnellerem Hörverlust. Es ist deshalb reine Spekulation, den heute 18 jährigen auf den heute 80 jährigen zu extrapolieren. Man kann aber annehmen, daß dieser 18 jährige, wenn er 60 ist, wahrscheinlich schlechter hören wird als unsere 80 jährigen heute.

Abbildung 1: Das Hörfeld des Menschen, normalhörend mit 20 Jahren, und im Vergleich dazu das eines typischen 80 jährigen.

Es pfeift!

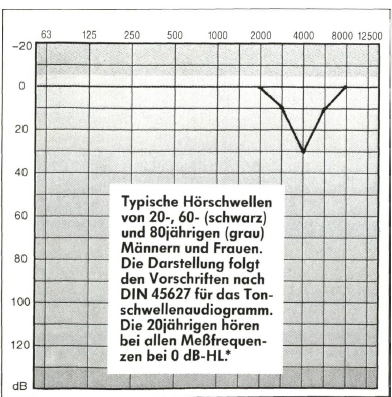

Gibt es Warnsignale, die eine Überlastung des Ohres anzeigen? Solche Anzeichen kann es geben, sie müssen aber nicht bei jedem Menschen auftreten. Wer aber nach einem Discobesuch oder sonstigen lauten Lärmeinwirkungen ein Pfeifen, Summen oder Zirpen im Ohr hört, das längere Zeit nach Beendigung der Lärmbelastung anhält, der sollte diese Warnung nicht überhören. Der Fachausdruck für diese Ohrgeräusche heißt Tinnitus. Tritt dieses Zirpen des Ohres nach großer Lärmbelastung auf, dann signalisieren die Haarzellen des Ohres Überlastung. Es tut nicht weh wie ein Muskelkater, es pfeift nur. Dieses Pfeifen kann man ausblenden, indem man sofort wieder laute Musik hört. Damit aber treibt man den Teufel mit dem Beelzebub aus, denn das Pfeifen ist ein Verlangen des Ohres nach Ruhe, nicht nach weiterer Lärmbelastung.

Die moderne HiFi-Technik macht es möglich, daß jeder Musikgenießer praktisch sein Gehör mit seiner eigenen Stereoanlage überprüfen kann. Für die CD-Spieler gibt es spezielle Testschallplatten, die Sinustesttöne aufgezeichnet haben. Wenn Sie so eine Testschallplatte besitzen, können Sie ein einfaches Experiment durchführen: Wählen Sie auf dieser Testplatte die Frequenz 4 kHz an und hören Sie sich diesen Ton über Kopfhörer an. Als weitere Voraussetzung brauchen Sie nun einen Verstärker mit möglichst dB-linearem Potentiometer. Sie drehen nun den Lautstärkeregler so weit zurück, daß der 4-kHz-Ton unhörbar wird, und Sie erhöhen nun den Pegel so lange, bis dieser 4-kHz-Ton gerade wieder wahrnehmbar ist. Dieser Versuch der Wahrnehmbarkeit ist mehrmals zu wiederholen, bis Sie ihre Schwelle bei 4 kHz gefunden haben. Merken Sie sich die Stellung des Lautstärkereglers, viele haben eine dB-Skala am Rand aufgedruckt, so daß Sie leicht den Zahlenwert markieren können. Wiederholen Sie diesen Test nach einer längeren Belastung, zum Beispiel Discobesuch, Musikhören mit Kopfhörer, Motorradfahren oder sonstigem Lärm. Die Pause zwischen Belastung und Durchführung des Experimentes sollte etwa 30 Minuten betragen. Wenn Sie weniger lange warten, wird das Ergebnis noch erschreckender.

Nach einer Lärmbelastung, die über Stunden ging, sinkt die Empfindlichkeit bei 4 kHz ab, wahrscheinlich um 15 bis 30 dB. Je länger Sie Ihr Ohr dem Lärm ausgesetzt haben, um so länger dauert die Erholungszeit. Wenn Sie den ersten Wert mit gut erholtem Ohr gemessen haben, dann können Sie die obengenannten Zeiten an Ihrem eigenen Ohr selbst nachprüfen. Machen Sie es bitte nicht mit voll aufgedrehtem Verstärker, die bisher genannten Schwellenverschiebungen waren zeitweilig. Bei großen Lärmeinwirkungen kann jedoch eine permanente Hörschwellenverschiebung eintreten. Bei empfindlichen Ohren kann der Mündungsknall einer Schußwaffe ausreichen, um ein bleibendes Andenken auf der Hörschwellenkurve zu hinterlassen.

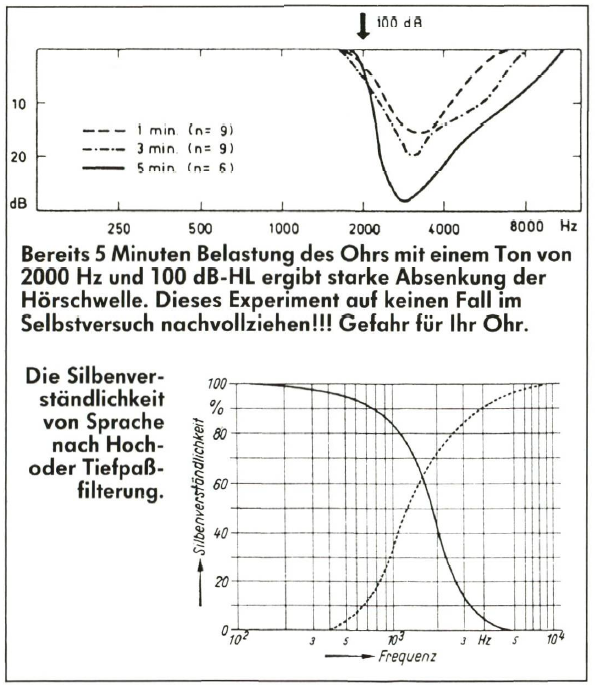

Die typische Form einer Hörschwelle nach längerer Lärmbelastung des Ohres, mit maximaler Energie bei 2000 bis 4000 Hz. Nach genügend langer Erholungszeit kann sich diese Senke bei 4 Hz wieder erholen.

Mensch höre weise!

Ein Experiment, das schon 1956 von van Dishoeck beschrieben wurde, kann heute ebenfalls leicht mit einem CD-Spieler nachempfunden werden. Van Dishoeck benutzte einen Ton von 100 dB über der Hörschwelle und 2000 Hz, mit dem er den Probanden 5 Minuten beschallte. Danach konnte er bei 3 kHz einen Abfall der Hörempfindlichkeit messen. 80 Prozent der Probanden hatten eine Senke von 10 dB. Aber rund 20 Prozent aller Probanden hatten eine Senke, die bis zu 30 dB Hörverlust aufzeigte. Diese Gruppe war nach Meinung von van Dishoeck lärmgefährdet. Wer also beim Experiment mit der Schwelle für 4 kHz feststellt, daß er eine deutlich merkbare Schwellenverschiebung hat, der sollte sein Gehör genauer prüfen lassen. Wer 30 Minuten nach einem langen und lauten Discobesuch ein pfeifendes Ohr hat und im Selbstversuch bemerkt, daß seine Schwelle abgewandert ist, der sollte professionellen Rat einholen. Ihm gehört wahrscheinlich ein Paar von jenen 20 Prozent der Ohren, die auf laute Belastung sehr empfindlich reagieren.

Was geschieht, wenn diese Warnungen in den Wind geschlagen werden? Ein überlastetes Ohr, das keine Erholungspausen hat, reagiert mit immer weiterem Abfall seiner Empfindlichkeit. Aus dem zeitweiligen Abwandern der Hörschwelle wird ein permanentes Absinken. Ein nachlassendes Gehör kann zunächst durch bessere Konzentration und durch besseres Hinsehen ausgeglichen werden: Was die Ohren nicht mehr auffangen, müssen die Augen fixieren. Auf diese Weise kann man auch mit vermindertem Hörvermögen noch lange Zeit einer Unterhaltung folgen. Sprache ist ein Kommunikationsmittel, das sich in Tausenden von Jahren ausgebildet hat. Sprache nimmt darauf Rücksicht, daß der Übertragungskanal oft gestört ist. Wir können uns in einer Menschenmenge unterhalten und verstehen dennoch unseren Gesprächspartner, weil die Information mehrfach übertragen wird.

Wir haben nur einen Mund zum Sprechen, die Wiederholung der Information steckt in den Worten und der Struktur der Sprache. Wir sagen mehr, als zum Übermitteln der Nachricht unbedingt notwendig wäre. Diese Redundanz bewirkt, daß wir alles dreimal sagen. Wir sagen es in Wirklichkeit nur einmal, aber der Satzaufbau, die Wortzusammenstellung, all das bringt für den Informatiker eine dreifache Informationsübertragung. Grob gesagt: Alles, was wir sagen, ist warme Luft, nur ein Drittel ist Information. Bei manchen ist der Ausstoß von warmer Luft vielleicht noch höher. Manchmal jedoch ist der Übertragungskanal so gestört oder so eng, daß die natürliche Redundanz der Sprache nicht mehr ausreicht. Ein Beispiel für einen sehr engen Nachrichtenkanal ist die Telefonverbindung. Frühzeitig haben die Telefontechniker untersucht, wie schmalbandig der Sprachkanal des Fernsprechers sein kann, damit möglichst viele Gespräche auf einer Leitung überübertragen werden können. Das ist der Grund, weshalb die Telefontechniker sich sehr früh mit dem Hören und der Sprache beschäftigt haben.

Von Fletcher gibt es die bekannte Kurve, wieviel Einsilber bei einem Hochpaß oder bei einem Tiefpaß verstanden werden, wenn die entsprechenden Filter immer mehr beschnitten werden. Aus diesen frühen Untersuchungen hat sich ergeben, daß der Telefonkanal eine Bandbreite von 300 Hz bis 3 kHz habensoll. Er zeigt also ein Übertragungsverhalten, das etwa einem 60 jährigem Ohr entspricht. Keiner denkt daran, daß der 60 jährige nur so hört wie über eine lange Telefonleitung, und deswegen kommt es zu den bekannten komisch-tragischen Verwechslungen. Die Aussichten sind gut, daß in etwa 20 bis 30 Jahren nicht nur 60 jährige für Heiterkeit sorgen werden, es wird dann auch die 50- und 40 jährigen getroffen haben.

Interview: „Man muß nur hören wollen"

Stereoplay: Nehmen wir mal an, ein junger Mensch hört nicht auf die Moralpredigten gegen zu laute Musik und wird irgendwann schwerhörig. Ist es nicht trotzdem ein Skandal, wenn er von der Krankenkasse ein primitives Monohörgerät für nur ein Ohr bekommt?

Moser: Es besteht durchaus die Möglichkeit, die Eigenschaften moderner Stereokopfhörer auf diese Geräte zu übertragen. Nicht nur beim Musikgenuß, sondern auch zum Beispiel im Straßenverkehr kann man von einer akustischen Unterversorgung der Betroffenen sprechen.

Stereoplay: Am anderen Extrem des Hörens gibt es auch in unserer Redaktion Glückliche, die Klangunterschiede bei CD-Spielern wahrnehmen, und andere, die der Analogtechnik, den schwarzen Scheiben grundsätzlich mehr musikalische Freuden abgewinnen. Sie behaupten, die digitale Übertragungstechnik leide unter einer gewissen Härte beim leisen Ausklingen von Stimmen oder Instrumenten.

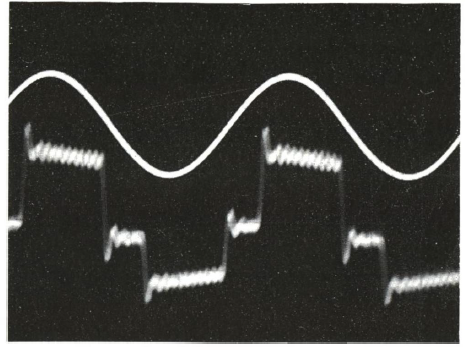

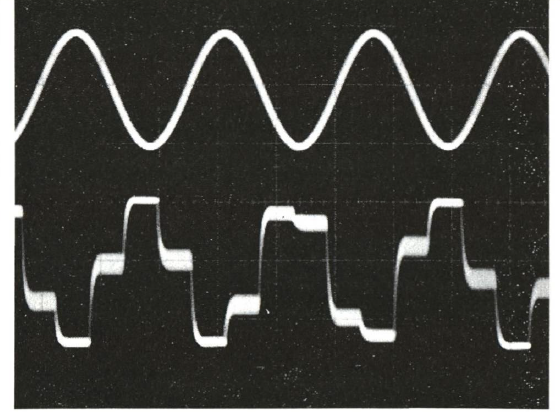

Moser: Wir wissen alle, daß CD-Spieler sehr leise Töne nicht mehr auflösen können, im äußersten Fall macht er aus einem winzigen Sinus - Bit ein, Bit aus - ein Rechteck mit all seinen Oberwellen bis hinauf zu 20 Kilohertz. Der Dynamikumfang des Gehörs junger Menschen beträgt 120 Dezibel; es wäre denkbar, daß es bei leisen, ausklingenden Passagen gerade noch die recht harten Verzerrungen wahrnimmt. Außerdem werden auch die Phasenbeziehungen kleinster Signale untereinander unpräziser. Man könnte sich also schon vorstellen, daß vor allem ein junger Mensch die Hüllkurve - das Abbild des komplexen Klanggeschehens in der Zeit - noch detaillierter aufzulösen vermag, als sie über die CD wiedergegeben werden kann. Trotzdem hört man über eine gute digitale Aufzeichnung grundsätzlich mehr als bei analoger. Bei Versuchen mit Stimmen nahm ich das Kratzen der Bartstoppeln am Hemdkragen wahr - derlei Feinheiten gehen bei analogen Tonbandaufnahmen schlicht im Rauschen unter. Andererseits monierten Testhörer bei der Herabsetzung der Quantisierung, also bei der Vergröberung der digitalen Stufen, immer zuerst, sie könnten die Emotionsfeinheiten des Redners nicht mehr ausmachen. Nicht ohne Grund wird auch bei den Rundfunkanstalten diskutiert, ein 18 Bit-Verfahren einzuführen.

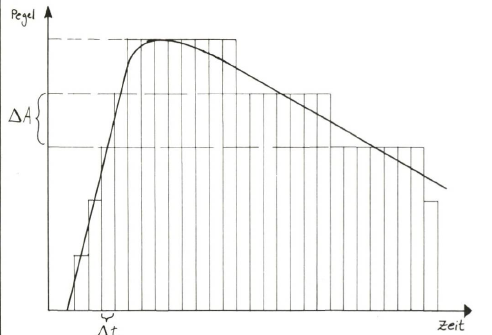

Bei der Analog-Digital-Wandlung wird regelmäßig (At) die Signalhöhe abgefragt. Erst eine Änderung um mindestens AA ändert den Digitalwert. Die Verkleinerung der Amplituden-Stufen AA, nicht aber eine Erhöhung der Abtastfrequenz, könnte die Auflösung verbessern.

1-kHz-Ton bei sehr geringer Amplitude (-90 dB) am Ausgang eines CD-Spielers (unten) im Vergleich zum Original. Jede Stufe ist 1 bit mehr oder weniger und damit die kleinstmögliche Amplitudenauflösung.

Stereoplay: Die Feinabstufung der Dynamik steht auch bei den 16-Bit-Spielern zumindest noch bei mittleren Lautstärken außer Zweifel. BeiPegeln von -60 Dezibel unter Maximalausteuerung oder etwa 50 unter den vorkommenden Dynamikspitzen der CD wären aber winzige Fehler schon denkbar.

Moser: Dieses Thema wurde gründlich untersucht. Merkwürdigerweise entwickelt ausgerechnet das kranke Ohr hier größte Fähigkeiten, es vermag bis zu 0,1 dB bei Sinustönen zu differenzieren, das gesunde eines Normalbürgers schafft nur 0,5 und bei leisen Tönen noch wesentlich weniger.

Stereoplay: Haben die Hörtester kranke Ohren?

Moser: Ich glaube eher, daß sie auch noch die letzten Haarzellen des Ohres an die Front werfen. Man muß nur hören wollen.

Stereoplay: Die Feinstunter- scheidung wird der Mensch nicht nur zur Kompensation von Schäden, sondern auch “freiwillig“ lernen können, zum Beispiel wenn er sehr intensiv Musik miterleben möchte.

Moser: Das ist sehr gut möglich. Die Mitglieder Ihrer Redaktion gehören nach meinen Untersuchungen zur absoluten Hörelite, obwohl sie ja fast alle rauchen.

Stereoplay: ?

Moser: Wenn sie nicht rauchen würden, könnten sie sicherlich noch besser hören.

Stereoplay: Sollte man die Gefäßverengung durch Alkohol kompensieren?

Moser: Rauchen Sie lieber weniger!

Stereoplay: Glauben Sie nicht auch, daß die Wahrnehmung von subtilen Lautstärkeunterschieden bei Musik ohnehin viel leichter fällt als bei einzelnen technischen Tönen? Immerhin kommen ja dann meist mehrere Töne vor, die man vergleicht, zudem achtet man genau auf die relative Entfernung und die Anordnung im Raum.

Moser: Wenn jemand sagt, da höre ich was raus, dann glaube ich dem Ohr mehr als irgendwelchen Meßtheorien. Schon der Fähigkeit eines Menschen, sich auf bestimmte Klangdetails zu konzentrieren, sehr selektiv zu hören, kann die Technik nicht folgen. Dann gilt auch die Vorstellug, daß laute sehr leise Töne verdecken, nur bei stationären Bedingungen. Bei der Musikwiedergabe im Raum verändert sich ein tiefer Orgelton zum Beispiel durch interferenzen sehr Stark im Pegel, so daß die feinen Klangkomponenten doch immer durchschimmern können. Auch wird nie bedacht, daß man in einem Konzert seinen Kopf nie ganz starr hält. Um eine wechselnde und damit natürlichere Räumlichkeit zu erzielen, sollte man wirklich mal einen Kunstkopf bei der Aufnahme von Zeit zu Zeit zur Seite “blicken“ lassen - so, als ob ein steiler Zahn auftaucht.

10-kHz-Ton am Ausgang des Digital-Analog-Wandlers bei Vollaussteuerung (unten) und nach der Filterung. Die diskreten Abtastwerte ergeben eine stark treppenförmige Kurve. Das Filter rekonstruiert daraus wieder das Ursprungssignal.

Ursachen unterschiedlicher Hcrergebnisse (3)

Es geht diesmal ganz allgemein um die psychoakusti- sche Beurteilung von Geräuschen in verschiedenen Ländern und Gesellschaften des Erdballs. Musik, klassische Orchestermusik, wird offensichtlich rund um den Globus überall gleich empfunden. Es wäre sonst nicht erklärbar, weshalb Musikaufnahmen von großen Orchestern und bekannten Dirigenten rundum reißendenden Absatz finden. Aber die Frage, ob Geräusche ebenso selbstverständlich sind, überall, rund um den Ball, und gleich empfunden werden, bedarf einer näheren Untersuchung.

Auf unserem kleinen Erdball leben immer mehr Menschen immer enger zusammen, diszipliniert durch Normen und Verordnungen, zum Beispiel über die Lärmemission von Büromaschinen oder Kraftfahrzeugen. Da diese hochtechnischen Geräte heute aufgrund der internationalen Arbeitsteilung in den verschiedensten Ländern gefertigt und in wieder ganz unterschiedlichen Ländern benutzt werden, ist es notwendig, daß verbindliche internationale Normen existieren.

Solche Lärm- oder Geräuschbeurteilungen sollten in einer einfachen und verläßlichen Darstellung der Ergebnisse erfolgen. Es ist ja heute leider so, daß die Sprache des Fachmanns und die Sprache des Laien in der Tat zwei verschiedene sind. Ein Beispiel für die Sprache des Fachmanns ist die Beurteilung des Straßenlärms in dB-A. Eine Änderung des Lärmpegels um 10 dB-A entspricht dabei einer Verdoppelung der Lautheit, eine Änderung um 3 dB-A ist wahrnehmbar. Was sagen diese Zahlen dem Fachmann?

In der Regel auch nicht viel mehr als dem Laien, denn Zahlen, aus dem Zusammenhang gerissen, sind bedeutungslos. 1st der Grundpegel relativ leise, so sind Änderungen von 3 dB kaum wahrnehmbar. Ist der Pegel dagegen sehr laut, dann sind Änderungen um 3 dB sehr deutlich wahrnehmbar. Diese relativen Veränderungen auf der dB-Skala lassen sich dem Laien jedoch wesentlich verständlicher darstellen, wenn man beschreibt, wie eine Änderung des Mittelungspegels um 3 dB im Alltag entsteht:

![]() Durch Verdopplung der Kraftfahrzeugdichte.

Durch Verdopplung der Kraftfahrzeugdichte.![]() Durch Erhöhung des Lkw- Anteils von 5 auf 20 Prozent und Vermindern des Pkw- Anteils von 95 auf 80 Prozent. Durch Fahrbahnänderungen: Übergang von Pflaster auf Asphaltdecke.

Durch Erhöhung des Lkw- Anteils von 5 auf 20 Prozent und Vermindern des Pkw- Anteils von 95 auf 80 Prozent. Durch Fahrbahnänderungen: Übergang von Pflaster auf Asphaltdecke.![]() Verändern der durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50 auf 80 km/h.

Verändern der durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50 auf 80 km/h.![]() Durch Abstandsänderung. Eine Straße, die vorher 15 Meter entfernt verläuft, liegt nach dem Ausbau nur noch 10 Meter entfernt.

Durch Abstandsänderung. Eine Straße, die vorher 15 Meter entfernt verläuft, liegt nach dem Ausbau nur noch 10 Meter entfernt.

Unser Schallempfinden ist sehr komplex. Bei der Lautheitsbewertung reagieren wir nicht nur auf die Energie des Schalls, sondern wir beurteilen auch seine spektralen Anteile. Das heißt, wir analysieren, ob der Schall mehr aus tiefen oder mehr aus hohen Frequenzanteilen besteht. Neben der Lautheit beurteilen wir aber noch die Lästigkeit. Ein Beispiel dafür ist der tropfende Wasserhahn im Bad. Tagsüber stört er niemand. Er wird durch die Geräusche des Hauses ausgeblendet. Nachts jedoch, wenn das Haus ruhig wird, kann man nicht einschlafen, weil er auf die Nerven geht.

Ein weiteres Beispiel für „lästig“ aus der täglichen Praxis des HiFi-Fans: Eine Schallplatte, auch bei noch so guter Behandlung, hat im Laufe der Zeit eine gute Chance, einen Kratzer zu bekommen. Bei sorgfältiger Handhabung kann es sehr lange dauern, bis er plötzlich da ist, keiner war’s! Beim Abspielen der Platte entsteht dann etwa alle zwei Sekunden ein Knacks. Der muß gar nicht laut sein, aber er stört einfach, er ist lästig. Daß bei der gleichen Schallplatte das Verhältnis von Musik zum Rauschen im Laufe der Zeit immer kleiner wurde, das scheint niemand zu stören, das ist halt so. Das Rauschen stört eben weniger, weil es gleichmäßiger ist. Ein Beispiel aus dem täglichen Leben: Ein Schreibmaschinengeräusch ist wesentlich lästiger als die Störung durch Fiugzeuglärm. Viele Menschen sind durch die Schreibmaschine im Nebenraum mehr gestört als durch entfernten Fluglärm.

Wen stört nun eigentlich der Knall? Lärm belastet, sagen die einen, Rockmusik entspannt, meinen die anderen. Das technische Meßwesen bietet uns mehrere Möglichkeiten, Lärm zu definieren. Wir können seine Stärke messen, wir können die Dauer bestimmen, die Häufigkeit, mit der der Lärm auftritt, nicht zu vergessen die Tageszeit des Auftretens, die Frequenzzusammensetzung, etwaige Auffälligkeiten der Lärmquelle, zum Beispiel besonders hohe Töne oder ein eigenartiges Wiederholungsmuster. Dann sind natürlich noch zu berücksichtigen die Ortsüblichkeit des Geräusches sowie die Art und die Betriebweise einer Lärmquelle.

Dies sind Größen, die wir mit technischen Mitteln relativ einfach messen und beschreiben können. Der Lärm wirkt jedoch auf jeden einzelnen Menschen anders. Er kann den Gesundheitszustand sowohl physisch als auch psychisch beeinflussen. Er kann die Tätigkeit, die wir während einer Geräuschbelastung ausüben, beeinflussen. Wir können uns an den Lärm gewöhnen, und wir können unsere Einstellung zum Lärmerzeuger ändern. Diese letzten Punkte sind quantitativ sehr schwer zu beurteilen, sie unterliegen sehr stark subjektiven Einflüssen. Jeder Mensch reagiert anders. Deswegen beurteilen zwei Nachbarn dasselbe meist unterschiedlich. Wie sehr klaffen dann bei Menschen verschiedener Kultureinflüsse die Meinungen über Lärmerzeuger auseinander? Diese Frage ist wichtig, denn viele Vorschriften werden heute in internationalen Gremien und Verbänden abgefaßt und haben übernationale Geltung.

Kulturvergleiche zum Nachbarschaftslärm wurden in den Jahren 1980 und 1983 in Japan, Deutschland und England durchgeführt, und zwar von der Universität Osaka, Professor Namba, von der Universität Oldenburg, Professor Schick, und von der Technischen Universität München, Professor Zwikker. Es wurden Unterschiede im Hinnehmen von Nachbarschaftslärm zwischen Japanern und Deutschen gefunden. Dieser Lärm hat die Nachbarn entweder belästigt oder er war so intensiv, daß er deutlich wahrgenommen wurde.

Die Antworten der Deutschen lassen darauf schließen, daß es für sie bedeutend schwieriger ist, sich mit einer Lärmquelle abzufinden und sie zu tolerieren, als für die Japaner. Der Deutsche fühlt sich erheblich schneller belästigt und gestört! Wird er durch Lärm vom Nachbarn belästigt, reagiert er wesentlich direkter. Der Japaner verhält sich in dieser Hinsicht weit toleranter. Aber er beurteilt den Nachbarschaftslärm entschieden kritischer. Der Deutsche greift in solchen Fällen auch viel eher zur Selbsthilfe. Er geht zum Nachbarn und beschwert sich über die Belästigung. Der Japaner empfindet das als unhöflich, man darf nicht einfach hinübergehen und sich beklagen!

Wen wundert’s bei solchen Studien, daß es Meinungsverschiedenheiten über die Bedeutung von Begriffen gibt. Die Zuverlässigkeit dieser Studien konnte durch wiederholte Messungen nachgewiesen werden. Bei diesen Geräuschen, die vom Nachbarn kommen und durch die der Nebenmieter sich belästigt fühlt, gibt es unterschiedliches Verhalten. Ich möchte nur einige anführen. Die Geräusche durch Mopeds oder Motorräder wurden in beiden Kulturen als lästig empfunden. Während aber nur 40 Prozent der Japaner Einwände erhoben, sind es fast 60 Prozent der deutschen Antworten, die die Mopeds lästig finden, und das Entscheidende ist, daß die deutschen Antworten bereits bei wesentlich leiserem Geräuschpegel der Mopeds und Motorräder erfolgten! Durch Kinder fühlen sich die Japaner nur zu 20 Prozent, wir Deutsche dagegen wieder mit 30 Prozent und ebenfalls bereits bei wesentlich geringeren Lautstärken gestört.

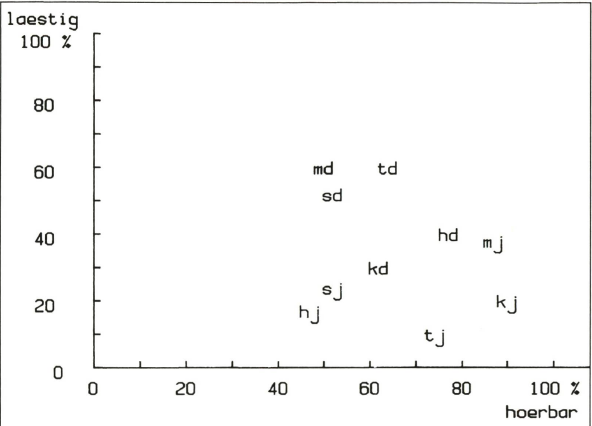

Beurteilung verschiedener Geräusche rund ums Haus von Japanern und Deutschen.

Bedeutung der Symbole:

hd, hj: Heimwerkergeräusche, Dabei steht das kleine d für Deutschland und das kleine j für Japan, kd, kj: Kindergeräusche. md, mj: Moped-Motorradgeräusche. sd, sj: Geräusche, die durch Stereoanlagen verursacht wurden, td, tj: Türenknallen.

Das Bild zeigt, daß die Japaner von einem Geräusch erst dann Notiz nehmen, wenn es lauter als das in Deutschland ist. Die japanischen Werte liegen auf der Hörbarkeitsachse meistens höher als die entsprechenden deutschen Werte, mit Ausnahme der Heimwerkergeräusche. Alle Geräusche werden von den Japanern durchweg als weniger lästig bewertet als von den entsprechenden deutschen Versuchspersonen, Motorradlärm ist für die Deutschen schon bei wesentlich geringeren Intensitäten hörbar, und er ist auf der Lästigkeitsskala führend. Türenschlagen verübelten fast 50 Prozent aller Deutsehen, die befragt wurden; in Japan waren es nicht einmal 10 Prozent. Durch Heimwerken der Nachbarn fanden sich nur knapp über 20 Prozent der Japaner angegriffen; bei uns waren es aber fast 50 Prozent. Wir Deutsche reagieren wesentlich empfindlicher auf Störung. Nur 10 Prozent aller Japaner fanden, daß sie sich nicht so gut oder überhaupt nicht an den Lärm gewöhnen könnten. Die deutschen Nervenbündel summieren sich auf 45 Prozent aller Befragten.

Im multinationalen, multilingualen Rahmen ist es schwierig, einen Begriff wie „Lärm“ zu definieren. Die englische Übersetzung „noise“ trifft nicht die volle Bedeutung des deutschen Begriffs „Lärm“, „noise“ kann die Bedeutung „Schall“ oder „Geräusch“ zusätzlich haben. In den internationalen Arbeitskreisen geht es also manchmal sehr oft um rein semantische Fragen und in zweiter Linie erst um die anstehenden technischen Probleme. Bei einer Zusammenarbeit mit einem so fernen Kulturkreis wie dem japanischen wurde ein weiteres Mittel angewandt, um nachzuprüfen, ob die Begriffe im Deutschen und Englischen mit den Beschreibungen im Japanischen einigermaßen identisch sind. Alle Übersetzungen aus dem Deutschen oder Englischen ins Japanische wurden von anderen Übersetzern wieder vom Japanischen zurück ins Deutsche oder Englische übertragen, und die Begriffe wurden dann mit den Originalvorlagen verglichen. Es gab, wie zu erwarten war, keine völlige Übereinstimmung. Es wäre aber auch vermessen, wollte man hundertprozentige Deckungsgleichheit erwarten.

Grundlagenuntersuchungen, die an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen durchgeführt wurden, gelangen über die nationalen Standardlabors, in Deutschland die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig und Berlin, in die internationalen Gremien. Für die Akustik gibt es in der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) eine Arbeitsgruppe „Meßgeräte“. Sie hat natürlich wieder Unterteilungen, um die einzelnen Sparten abzudecken. So eine internationale Norm zu setzen dauert natürlich Jahre; bis sich die einzelnen Mitgliedsländer auf einen gemeinsamen Nenner einigen können, vergeht viel Zeit. Dennoch gelingt dieses fast Unmögliche sehr oft. Die Frage, wie gut oder schlecht ein Mensch hört, ist international eindeutig geklärt. Es gibt eine verbindliche Referenz-Hörschwelle für reine Töne. Bei den durch diese Norm definierten Meßfrequenzen, die in Oktav- und Halboktavschritten von 125 bis 8000 Hz reichen, wurde für jeden Prüfton die Hörschwelle festgelegt und mit 0 dB-HL bezeichnet. HL steht für hearing level. Ein normalhörender junger Mensch sollte also bei allen Prüffrequenzen den Ton bei 0 dB-HL gerade wahrnehmen.

Theoretisch sollte es möglich sein, ein Gehör, das in Würzburg gemessen wurde, in Boston oder Tokio nachzumessen und zum selben Ergebnis zu kommen. Dabei werden sicher verschiedene Audiometer und ganz sicher verschiedene Kopfhörer verwendet werden. Dennoch sollte es bei entsprechend kalibrierten Meßgeräten nur Abweichungen von ± 5 dB geben. Solche internationalen Normen bedeuten nicht, daß die Produkte, die dieser Norm entsprechen, überall gleich ausschauen. Es heißt nur, daß Meßgeräte in verschiedenen Ländern das gleiche Ergebnis zeigen müssen. 1 kg in Würzburg, Boston oder Osaka muß immer 1 kg auf der Waage bleiben. Deswegen muß man auch fordern können, daß daß Messen einer Hörschwelle an den drei Orten zum gleichen Ergebnis führt. Solche Meßgerätenormen sind relativ einfach unter einen Nenner zu bringen. Es geht hier in erster Linie um technische Fragen.

Schwieriger wird es, wenn es um einen gemeinsamen Nenner bei komplexen Größen geht, etwa um die Grenze allgemein verbindlicher Lärmbelästigungswerte. Wir erleben es heute täglich, daß die Lärmemission von Produktionsbetrieben stark reglementiert wird, während die Beschallung in der Freizeit nahezu unbegrenzt zulässig ist. Wie steht es mit den Angestellten einer Disco? Sind sie nicht täglich der mehrfachen Lärmdosis eines Industriearbeiters ausgesetzt? Sollten etwa die Bedienungen in der Disco Schallschützer tragen? Oder sollte man die Freifeld-, sprich: Lautsprecherbeschallung in der Disco abschaffen und dafür jedem Besucher einen Kopfhörer aushändigen? Solche Fragen sind nicht neu, ich erinnere mich an eine meiner ersten „Lärmmessungen“ Ende der 60er Jahre. Wir hatten die Aufgabe, die Schallstärke auf dem Podium einer damals ganz bekannten Rockgruppe zu messen. Sie hatte bereits einen eigenen Ingenieur, der für die ganze Beschallungs- und Aufnahmetechnik zuständig war. Er wollte von uns wissen, wie ungesund die tägliche Dauerbeschallung mit „Sound“ sei. Wir haben die Messungen gemacht und den Musikern empfohlen, sich Lärmschutzstöpsel in die Ohren zu stekken, um 15 bis 20 dB des einfallenden Schalls zu dämpfen. Dieser Vorschlag wurde zwar angenommen, aber sofort umgangen. Der Ingenieur der Band mußte schleunigst ein paar Kilowatt mehr in seine Kraftverstärker investieren, denn die Musiker hatten das Gefühl, der Sound sei nun durch die Stöpsel doch etwas zu „schwach“, zu „soft“!!

Die Schwierigkeit, die man rund um den Ball mit dem Knall hat, hat man auch mit dem Klang. Hersteller von HiFi-Produkten berufen sich in der Werbung ebenfalls auf nationale und internationale Normen, zum Beispiel in Deutschland die HiFi-Norm. Aber allein schon die vorliegende Zeitung stereoplay ist Beweis genug dafür, daß die Norm allein nicht ausreicht. Kloster-Kötter und Jansen schrieben 1980: „Lärm ist keine physikalische Größe.“ Analog könnte man diesen Satz umformen und sagen, Klang, Wohlklang ist keine physikalische Größe. Jansen und Kloster-Kötter schrieben weiter: „Schall wird zu Lärm, wenn er das physische, psychische oder soziale Wohlbefinden der exponierten Personen stört.“ Wieder in Analogie könnte man sagen, Schall wird als angenehmer Klang empfunden, wenn er nicht physikalisch, psychisch oder sozial das Wohlbefinden des Zuhörers stört. Ein Beispiel: Ein Kopfhörer mit einem zu strammen Bügel kann noch so gut klingen, er stört das Wohlbefinden des Trägers, und dieser Kopfhörer ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu ertragen. Unabhängig voneinander haben mir verschiedene Hersteller hochwertiger Lautsprecher versichert, daß eine in Deutschland wohlklingende Box mit Sicherheit in Frankreich anders bewertet wird.

An einer in Frankreich als wohlklingend prämierten Box wird in Deutschland bemängelt, daß sie zuviel Höhen hätte und daß bei Sprache die „S“-Laute zu betont herausklingen würden. Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß eine Sprachaufnahme, zu Zwecken der Audiologie mit höchster Präzision gemacht, das heißt sämtliche Geräte auf möglichst linearen Frequenzgang kalibriert, als zu kalt, zu technisch empfunden wird. Diese Aufnahme wurde von den Tonmeistern in verschiedenen Studios bemängelt; die einen fanden, sie habe zu viele Höhen, die anderen wieder meinten, sie sei zu baßbetont. Wir haben ein und denselben Sprecher zuerst von Tonmeistern beim Rundfunk und dann von Audiologen editiert. Die eine Aufsprache hat die Spielereien der Klangfilter in den Mischpulten voll ausgenützt, um dem Sprecher ein wohlklingendes Organ zu geben. Wir Audiologen haben versucht, den Frequenzgang möglichst exakt abzubilden, mit allen Stärken und Schwächen des Sprechers. Werden diese beiden Aufnahmen verglichen, dann sind die wenigsten Versuchshörer bereit zuzugeben, daß beide Aufnahmen vom selben Sprecher stammen. Jeder meint, die zwei Mitschnitte hätten auch zwei verschiedene Sprecher. Diese Aufnahmen sind enthalten auf der Audiometrie CD 1 von Westra.

Dieses letzte Beispiel aus unserem audiologischen Alltag zeigt, daß man gar nicht rund um den Ball gehen muß, um Unterschiede in der Hörempfindung nachzuweisen. Unser Ohr ist mehr als nur ein Sinnesorgan für mechanische Druckschwankungen. Sie gelangen zwar rechts und links seitlich am Kopf über unsere Außenohren, das Trommelfell, das Mittelohr, das Innenohr zur Verarbeitung in unser Zentralnervensystem. Aber diese simplen mechanischen Gebilde, wie unsere Ohrmuscheln, sind schon äußerst komplexe Klangtransformatoren. Wir unterscheiden rechts, links, oben, unten eben nicht nur aus der Laufzeit-Differenz der akustischen Schallquelle zu diesen zwei Empfängern, sondern unsere Ohrmuscheln und der Ohrkanal wirken als Klangfilter und verändern den Klangeindruck der Signalquelle mit der Richtungsänderung. Diese Klangänderung ist es, die uns so treffend die Richtung der Schallquelle verrät. Klangänderungen in dieser Feinheit aufzulösen geht eben nur, wenn der mechanischelektrische Schallwandler, das Mikrophon, mehr als ein technisches Mikrophon ist. Wir haben im gesunden Innenohr etwa 30 000 Haarzellen, das heißt, wir hören ständig mit 60 000 Analog- Digital-Wandlern. Es sind aber nicht Primitivwandler im technischen Sinn, die nur binäre Schaltstufen kennen, nein, unsere Nervenzellen können mehr als nur Informationen im On-Off-Betrieb aussenden. Jede dieser Nervenzellen kann praktisch ein PCM-kodiertes Signal abgeben!

Diese Haarzellen können auch vom nachgeschalteten Prozessor, sprich Zentralnervensystem, gesteuert werden. Wir können also tatsächlich auch bei Geräuschen, die uns interessieren, hinhören. Wir können natürlich auch das Gegenteil, wir können weghören. Es ist schon interessant, wie der Begriff „hören“ in unsere Sprache eingebaut ist und mit wievielen Vorsilben die Bedeutung der Tätigkeit „Hören“ verändert werden kann. Wir können zum Beispiel abhören, anhören, aufhören, wir können erhört werden. Wir können hinhören und weghören. Wir können natürlich auch zuhören. Wir können viel hören und doch nichts verstehen. Wir können wenig hören und alles verstehen. Mit dem Hören hat es so seine Bewandtnis. Mit dem Hören hat es aber auch so seine Rätsel, wir können nicht alles, was wir hören, physikalisch erklären.

Vieles können wir nur über unsere Empfindung beschreiben. Die Wissenschaft der Psychoakustik besteht damit zu Recht; Akustik ist nicht nur ein Bereich der Mechanik, der Physik. Bekesey, der für seine akustischen Forschungen mit dem Nobel- Preis ausgezeichnet wurde, hat seine Laufbahn als Telefoningenieur begonnen. Über ihn erzählte man sich, daß er die Qualität einer Telefonleitung an dem Knacks beurteilen konnte, den das Ein- und Ausschalten der Verbindung verursachte. Das war das Telefon der frühen 20er Jahre. Da die Empfindung des Schallereignisses „Knall, rund um den Ball“ physikalisch nicht zu beschreiben ist, könnte man in Zukunft vielleicht einmal sagen: Beschreibe mir, wie du den „Knall“ empfindest, und ich sage dir, in welchem seelischen Zustand du bist.

Ursachen unterschiedlicher Hörergebnisse (4)

Von einer Testzeitschrift erwartet der Leser, daß Neuerungen auf dem Gebiet der CD-Spieler, der Verstärker oder der Kopfhörer, um nur ein paar Beispiele zu nennen, nicht nur beschrieben werden, sondern daß die Zeitschrift auch Testberichte über neue Produkte veröffentlicht. Wie zutreffend sind die Aussagen, die in solchen Tests gemacht werden? Es sind niemals mehr als ein Dutzend Ohren, die diese Hörtests durchführen. Unterstützt werden diese Testohren durch aufwendige, moderne Meßtechnik, doch letztendlich basiert die Aussage auf dem Höreindruck. Höreindruck, das heißt, die letzte urteilende Instanz ist der Mensch, und das ist gut so. Aber die Frage bleibt. Lassen sich die Eindrücke dieser Testohren auf Otto Normalohr übertragen?

Verlassen wir also die graue Theorie und starten ein buntes Experiment mit Otto Normalohr. Der Tatort war Stutt- gart-Killesberg, HiFi-Messe ’86. Noch genauer, der Tatort war eine 2,5 X 2,5 m messende Schallschutzkabine der Industrial Acoustic Company (IAC, 4055 Niederkrüchten). Das Meßobjekt war der Beyer dynamische Kopfhörer DT 770. Gespeist wurde er von einem Forschungsaudiometer der Firma Westra, nicht mit klassischer Musik oder Pop, sondern mit schmalbandigem Rauschen, genauer gesagt mit Terzbandrauschen. Das Meßgerät war Otto Normalohr. Natürlich gab’s da noch welche, die arbeiten mußten, das waren Marie-Christine, ihres Zeichens Diplompsychologin, und der Verfasser dieser Zeilen. Wir verbrachten abwechselnd die Stunden von 9 bis 18 Uhr in der Testkammer, die im Laufe des Tages einer Sauna glich. Sie dämpfte den ohrenbetäubenden Lärm der Ausstellungshalle zwar hervorragend, doch sie steigerte die Temperaturen im Inneren unaufhaltsam. Das Experiment lief am laufenden Band ohne Pause, das heißt täglich 9 Stunden Test. In vier Tagen saßen wir also 36 Stunden in der Kabine.

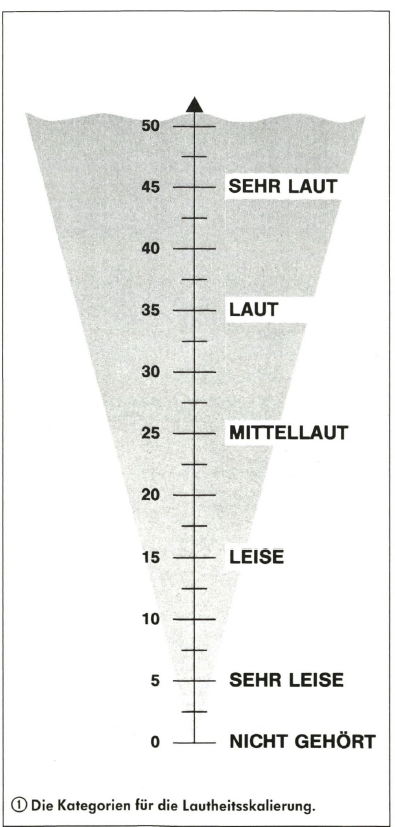

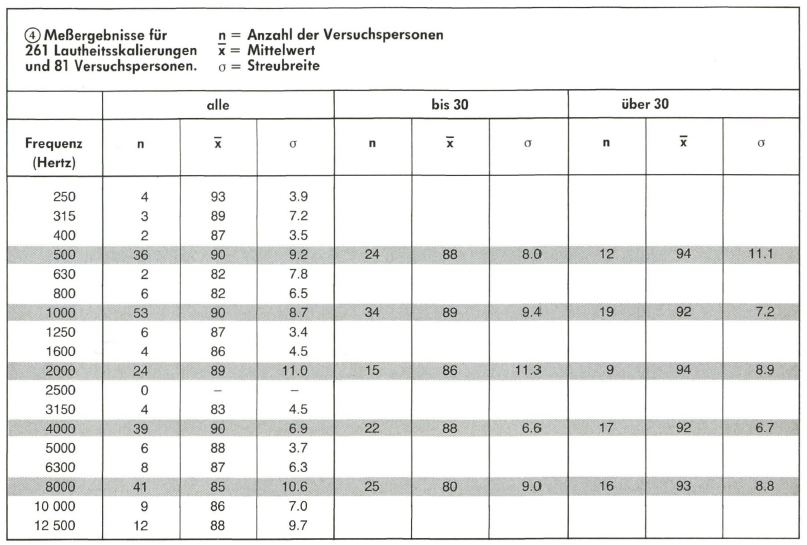

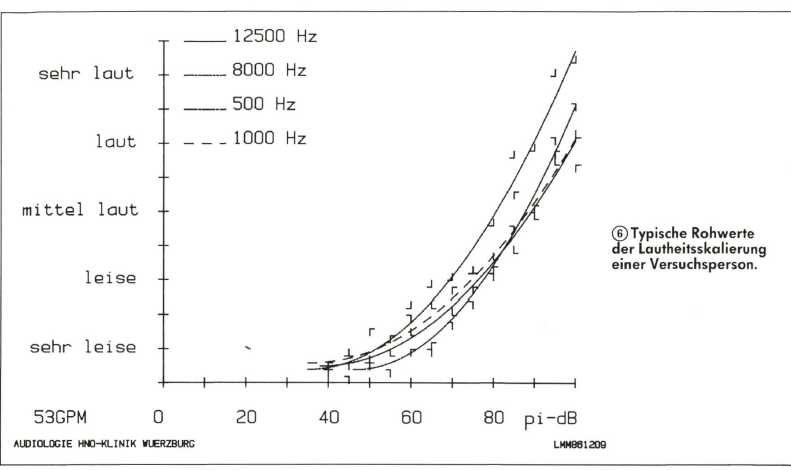

Gemessen haben wir 162 Stuttgarter Ohren, natürlich stereophon. Von diesen 81 Versuchspersonen waren aber nur 4 weiblichen Geschlechts. Magere 5 Prozent! HiFidelity scheint eine Domäne der Männer zu sein, wie lange noch? Aufgrund mangelnden Interesses der Damen konnten wir die Auswertung nicht getrennt für männliche und weibliche Ohren durchführen. Im Mittel waren die Versuchspersonen 30,3 Jahre alt, und sie haben 3,2 Versuchsreihen bei uns in der Kabine gemacht, für die Statistiker. Die Standardabweichung des Alters betrug 12,5 Jahre und die Standardabweichung für die Versuchsreihen 1,2. Der Fachausdruck für das Meßverfahren heißt „Category Scaling of Loudness“ und wurde von Prof. Heller in Würzburg vorgeschlagen. Praktische Anwendung hat das Verfahren bisher bei der Beurteilung von Hörgeräten gefunden, und im weitesten Sinne sind Kopfhörer ja so etwas wie Hörgeräte. Da die Fachbezeichnung der Lautheitsskalierung in Kategorien für Otto Normalohr zu komplex ist, habe ich das ganze als „Würzburger Hörfeld“ bezeichnet.

Hörfeld deswegen, weil es den Bereich von leise bis laut und von tiefen bis hohen Frequenzen umfaßt. In der Tat kann man mit diesem Verfahren das Hörfeld, wie es Fletcher und Munson beschrieben haben, definieren. Definieren auf absolute Weise, nicht auf relative Art, wie bei Fletcher und Munson angewendet. Prof. Heller hat fünf Kategorien für die Lautheit angegeben: sehr leise, leise, mittellaut, laut und sehr laut. Mit dieser Skala wird die Dimension Lautheit beschrieben. Die Frequenz wird durch unterschiedliche Schmalbandrauschsignale vorgegeben. Verwendet wird Terzbandrauschen, das mit hochwertigen Filtern auf CD-Platte aufgezeichnet wurde. Jede Versuchsperson hört ein Rauschsignal für zwei Sekunden, danach folgt eine Pause von zwei Sekunden, und dann wiederholt sich das Signal mit gleicher Intensität und gleicher Mittenfrequenz nochmal für zwei Sekunden. Dann soll die Versuchsperson angeben, in welche Klasse der Lautheitsbeschreibung das Signal fällt.

Um ihr die Antwort zu erleichtern, liegt vor ihr eine Skala mit diesen Lautheitsklassen, und sie darf das Urteil auch zwischen zwei Klassen legen, wenn sie meint, daß der Lautheitseindruck nicht exakt in die Mitte einer Klasse fällt. Der Versuch wurde so durchgeführt, daß die Testperson 13 verschiedene Intensitäten bei jeweils einer Mittenfrequenz beurteilen mußte. Die Intensität der Signale wurde dabei von einem Zufallssystem gesteuert. Dieses absolute Urteil und die Zufallsverteilung waren für einige Testpersonen zunächst ungewohnt. Sie haben nicht absolut geurteilt, sondern versuchten, den vorhergehenden Reiz immer mit dem neuen zu verknüpfen. Das führte ins absolute Chaos.

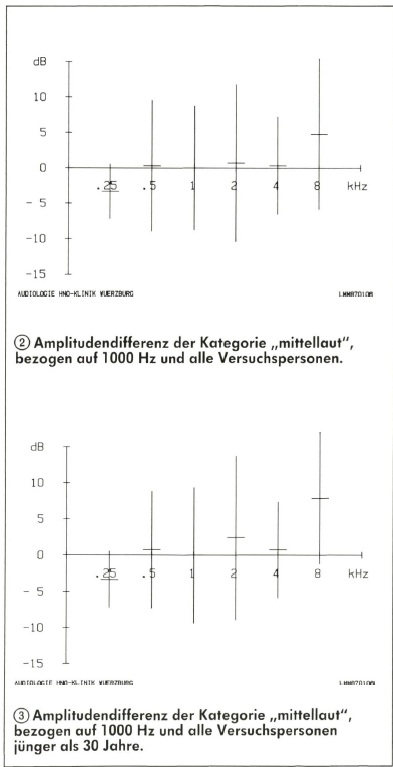

Da die Auswertung einer Lautheitsskalierung sofort auf dem Bildschirm eines Rechners sichtbar wurde, konnte diesen Versuchspersonen ihr Fehlurteil deutlich gezeigt werden. Nach nochmaliger Aufklärung über die Art und Weise des Experimentes gelangen die folgenden Versuche dann einwandfrei. Für manche Menschen scheint es schwierig zu sein, plötzlich absolut urteilen zu müssen. Gemessen wurden die Frequenzen von 250 bis 12 500 Hz. Der Schwerpunkt der Messungen lag jedoch bei den Frequenzen 500, 1000, 2000, 4000 und 8000 Hz. Die Tabelle in Bild 4 zeigt die Anzahl der Versuchspersonen pro Frequenz und den Mittelwert, sodann die Standardabweichung, und sie zeigt noch die Messungen aller der unter- 30-Jährigen und aller der über- 30-Jährigen. Die Ergebnisse wurden auf 1000 Hz normiert. Die unter-30-Jährigen hören bei 1000 Hz um etwa 3 dB besser als die Gesamtgruppe. Die Tabelle in Bild 4 wurde auch in Bild 2 graphisch dargestellt.

Die Frequenzen unter 500 Hz sind mit Vorsicht zu betrachten. Die verwendete einschalige Testkammer war dem Lärm der Ausstellungshalle in diesem Bereich nicht so recht gewachsen. Unter 250 Hz waren Messungen nicht mehr möglich, da dann die Körperschalleinstrahlung zu groß wurde. Wir konnten in der Kabine an den Fußballen die heißen Rhythmen spüren, die außerhalb von den Lautsprecherherstellern zum Test der Boxen aufgelegt wurden. Wir haben immer die paar Aussteller von Kopfhörern bedauert, die ihre Produkte in dieser lauten Umgebung ans Ohr bringen wollten!

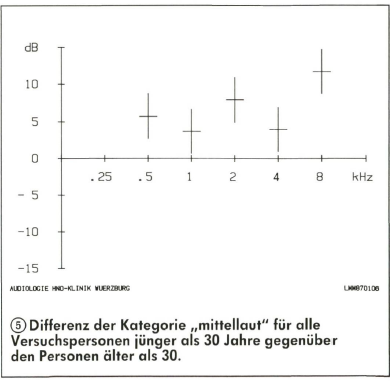

Zur Erinnerung: Wie lautete im Septemberheft '86 das Urteil der stereoplay-Tester? „Der Beyer DT 770 ist leicht höhenbetont.“ Wir finden diese Höhenbetonung tatsächlich auch an den Stuttgarter Normalohren. Sie ist in Bild 2 - es stellt das Ergebnis über alle Versuchspersonen dar-bereits zu erkennen. Die Frequenz 8000 Hz wurde um durchschnittlich 5 dB lauter beurteilt als die Frequenz 1000 Hz bei gleicher Eingangsklemmenspannung.

Noch drastischer sieht diese Höhenbetonung aus, wenn wir Bild 3 betrachten. Hier wurde der Frequenzgang nur für Ohren unter 30 Jahren Alter aufgezeichnet, und hier sehen wir, daß die 8000 Hz um fast 8 dB lauter beurteilt werden als die 1000 Hz. Die gemeinsame Beurteilung der Normalohren und der Ohren der Tester ist offensichtlich. Wenn man die Tabelle in Bild 4 betrachtet, dann fällt auf, daß die Anzahl der Versuchspersonen bei den Frequenzen 500, 1000, 2000, 4000 und 8000 Hz wesentlich größer ist als bei den übrigen Testfrequenzen. Das war Absicht. Mit diesem Experiment wollte ich nicht nur prüfen, ob die Ohren der Verbraucher und die Ohren der stereoplay-Tester zum gleichen Ergebnis kommen, ich wollte auch zeigen, daß die Aussagen über das Nachlassen des Ohres im Alter sich bei solch einem Experiment bestätigen.

Von den 36 Versuchspersonen bei 500 Hz waren 24 jünger als 30 Jahre und 12 älter. Bei 1000 Hz waren 34 Hörer jünger als 30 und 19 älter, bei 2000 Hz 15 zu 9, bei 4000 Hz war das Verhältnis 22 zu 17, und bei 8000 Hz steht es 25 zu 16. Bild 5 zeigt die Differenz der Altersgruppen in graphischer Form. Bei 2000 Hz hören die Unter-30-Jährigen praktisch um 8 dB besser als die Älteren. Bei 8000 Hz sind es 12 dB. Bei 4000 Hz aber nur 4 dB. Warum? Rund um 4000 Hz ist unser Ohr sehr empfindlich gegen Überlastung. Verbringen wir längere Zeit in lauter lärmerfüllter Umgebung, dann verlieren die meisten Ohren etwas von ihrer Empfindlichkeit im Bereich von 4000 Hz. Bei dieser Frequenz zeigt sich auch zuerst ein bleibender Hörschaden. Nur 4 dB Differenz der jungen und der alten Ohren - das heißt, daß viele der Jugendlichen bereits mit einer Lärmbelastung oder sogar mit einer leichten permanenten Hörstörung auf die Messe kamen. Meine frühere Warnung „Mensch höre leise“, erweist sich wieder einmal als begründet.

Das Urteil der Messebesucher streute etwa doppelt so stark wie die Urteile der sfe- reoplay-Tester im Versuch vom Sommer 1986. Das hat seinen Grund. Die stereo- player habe ich zuvor audio- metriert und allen ein exzellentes Ohr bescheinigen können. Wie die Meßwerte vom Killesberg zeigen, sind auch die jungen Ohren unter 30 sicher nicht mehr alle normal hörend gewesen! Normalhörend im Sinne einer vollkommen flachen Hörkurve. Die gezeigte Einbuße bei 4 kHz ist nicht alarmierend, aber sie zeigt, daß der Zahn der Zeit, sprich der Lärm auch schon an jugendlichen Ohren nagt. Die Empfindlichkeit eines Ohres geht bei dieser absoluten Lautheitsskalierung natürlich voll in die Streubreite der Messung ein. Die Tester hatten also einen Vorteil gegenüber den Messebesuchern, denn in der Redaktion hatten sie einen leisen Testraum. Sie hatten sogar noch einen weiteren Vorteil: Ihr Testprogramm war doppelt statistisch gewürfelt. Sie hörten von Reiz zu Reiz nicht nur unterschiedliche Pegel, sondern es wechselte gleichzeitig die dargebotene Mittenfrequenz des Rauschens. Diese Art der Reizdarbietung zwingt die Tester, wirklich absolut zu urteilen. Das schlägt sich dann in einer geringeren Streubreite, einem kleineren Sigma wieder.

Gemessen wurden in Osaka die Frequenzen 500, 1000, 2000, 3150, 4000, 6300 und 8000 hz. Als Kopfhörer haben wir einen Beyer DT 48 Audiometriekopfhörer verwendet, der durch ein “Zwikker-Netzwerk“ freifeldentzerrt war. Der Vergleich ergibt, daß die japanischen Studenten und die unter-30-jährigen Stuttgarter die Lautheit gleich beurteilen. Das Interessante daran ist, daß Personen aus verschiedenen Kulturkreisen offensichtlich das gleiche Urteilsvermögen für den Begriff “laut“ haben. Das ist eigentlich erstaunlich, denn andere Untersuchungen haben gezeigt, daß der Japaner im allgemeinen toleranter gegenüber Umweltlärm ist. Diese Toleranz kommt aber nicht daher, daß der Japaner laut weniger laut hört als der Deutsche. Nein, in der Lautheit sind wir gleich, wir unterscheiden uns nur in der Toleranz gegenüber der Umwelt und dem Nachbarn gegenüber.