Kurs: Die selbstgebaute Spitzenklasse-Box

Der Selbstbau von Lautsprechern ist schon seit vielen Jahren ein beliebtes Hobby. Sicherlich weniger wegen der Geldersparnis als wegen der Tatsache, daß bei Boxen - anders als bei der miniaturisierten Elektronik - der Entwickler noch uneingeschränkte Möglichkeiten hat, seine Klangvorstellungen in die Praxis umzusetzen. Darum soll in diesem Kurs auch nicht der fertige Bauplan mit einer Liste der benötigten Einzelteile im Vordergrund stehen. Zentrales Anliegen wird vielmehr die Untersuchung verschiedener klangbeeinflussender Aspekte sein, deren Ende der Bauplan beziehungsweise die fertige Box markiert.

Unter 1000 Euro pro Box

Bevor es losgehen kann, ist erst einmal zu überlegen, wie teuer die Box maximal sein darf und wie groß. Für eine gute Tiefbaßwiedergabe kommt man um ein großes Gehäuse kaum herum. Andererseits ist ein Kleiderschrankformat aus optischen Gründen für die meisten Wohnräume ungeeignet. Abmessungen von etwa 120 x 40 x 35 cm (H x B x T) könnten einen vernünftigen Kompromiß darstellen. Die Selbstkosten sollen auf jeden Fall unter 1000 Euro pro Stück liegen - für eine Spitzenklassebox ist das sehr wenig, für ein Studentenbudget dagegen schon recht viel. Wichtig erscheint darüber hinaus, daß die Einzelteile leicht zu beschaffen sind und daß die Eigenentwicklung ohne großen Aufwand gebaut werden kann. Wer möchte schon tagelang wegen eines Baßchassis herumtelefonieren oder sich gar eine komplette Tischlerwerkstatt zulegen. Zwar könnte man sich ein aufwendiges Gehäuse vom Schreiner bauen, funieren und lackieren lassen - die erwünschte Kostenersparnis und die Freude am Selbstbau würden dadurch jedoch stark gemindert. Einen guten Kompromiß zwischen Arbeitsaufwand, Kosten und professionellem Aussehen ermöglichen Faltgehäuse, die im Lautsprecher-Fachhandel erhältlich sind.

Lineare Verzerrungen beeinflussen Frequenzgang und Impulsverhalten

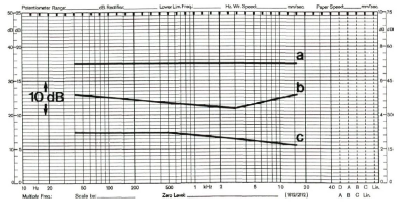

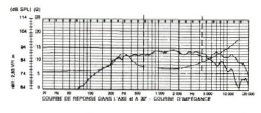

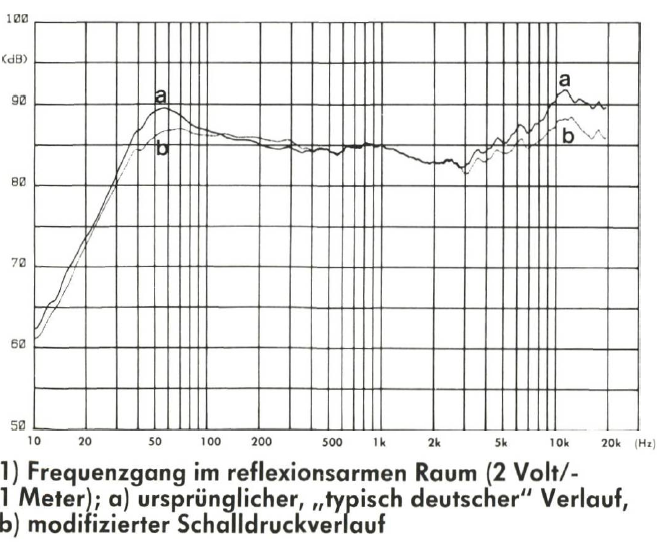

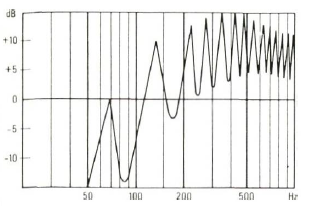

Ein idealer Lautsprecher würde alle ihm vom Verstärker zugeführten Signale direkt in Schall umwandeln, ohne etwas hinzuzufügen oder fortzulassen. Den idealen Wandler gibt es jedoch nicht. Der vom Lautsprecher erzeugte Schall ist nie vollkommen analog zu den eingespeisten Wechselströmen. Die von den Lautsprechern (aber auch von Plattenspielern, Verstärkern, Tunern etc.) bewirkten unerwünschten Veränderungen des Originals heißen „Verzerrungen“, wobei zwischen linearen und nichtlinearen unterschieden wird. Lineare Verzerrungen zeigen sich unter anderem darin, daß einzelne Frequenzbereiche lauter oder leiser wiedergegeben werden als andere, daß der Frequenzgang also nicht linear verläuft. Theoretisch würde ein optimaler Lautsprecher alle für die Musikwiedergabe wichtigen Frequenzen (zirka 40 Hertz bis 16 Kilohertz) mit gleicher Schallstärke wiedergeben, wenn die zugeführte Spannung konstant ist. Selbst bei Lautsprechern der Absoluten Spitzenklasse sind Abweichungen in Höhe von 6 Dezibel (± 3 dB) aber durchaus üblich. Dabei sind Pegelunterschiede von 3 dB schon deutlich hörbar, 10 dB Schalldruckdifferenz entsprechen etwa der doppelten beziehungsweise der halben Lautstärke. Zur Zeit scheint zumindest in Deutschland eine Vorliebe dafür zu bestehen, den Schalldruck der Lautsprecher im Mitteltonbereich um 3 bis 6 dB abzusenken. Die Boxen klingen dann breitbandiger, voluminöser und brillanter.

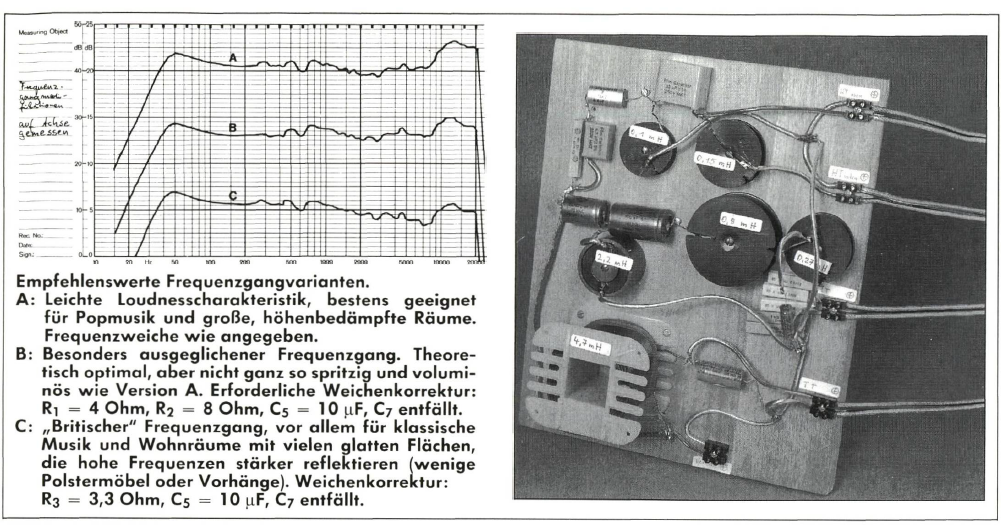

a) Theoretisch idealer Frequenzgang für eine Lautsprecherbox

b) In Deutschland bevorzugter Frequenzgang

c) Von britischen Lautsprecherherstellern bevorzugter Frequenzgang

Strenggenommen handelt es sich hier jedoch um eine lineare Verzerrung, die von den Entwicklern bewußt eingeführt wird, weil viele sie als angenehm empfinden.

Problematisch wird das allerdings, wenn Bässe und Höhen schon im Verstärker durch die Loudnesschaltung angehoben werden, was normalerweise bei geringen bis mittleren Lautstärken durchaus sinnvoll ist. Problematisch ist die Mittenabsenkung bei Boxen aber auch dann, wenn schon bei der Abmischung der Musikaufnahmen im Tonstudio Bässe und Höhen kräftig angehoben werden, was heute keine Seltenheit ist. Neben dem theoretischen Ideal und der „typisch deutschen“ Abstimmung des Lautsprecherfrequenzgangs gibt es aber noch eine dritte Variante, die „typisch britische“. Englische Boxenhersteller bevorzugen oftmals eine Absenkung der hohen Frequenzen um 2 bis 4 dB. Diese Abstimmung soll dem Klangbild an einem mittelprächtigen Platz im Konzertsaal entsprechen, wo die hohen Frequenzen wesentlich leiser erscheinen als in manchen Wohnräumen. Das liegt daran, daß sie im Konzertsaal eine längere Wegstrecke zurücklegen müssen und dabei von der Luft stärker absorbiert werden als mittlere und tiefe Frequenzen.

So betrachtet müßte eine optimale Lautsprecherbox drei Frequenzgangvarianten ermöglichen:

1) einen weitgehend linearen Frequenzgang für den Perfektionisten,

2) eine Mittenabsenkung für den Liebhaber eines breitbandigen Klangs,

3) eine Höhenabsenkung für denjenigen, der auch von seinem Lautsprecher Zurückhaltung verlangt.

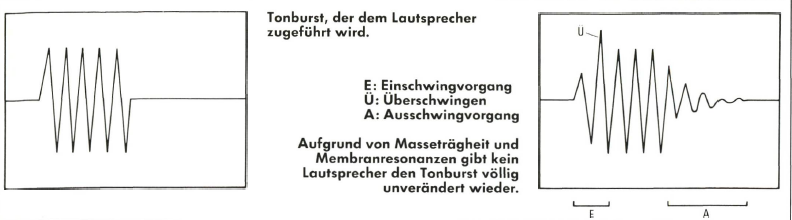

Um den Frequenzgang auch beim Selbstbau von Boxen in den gewünschten Verlauf zu bekommen, empfiehlt es sich zunächst einmal, hochwertige Chassis zu verwenden, die sich in der Regel durch einen ausgeglichenen Frequenzgang auszeichnen. Für die Abstimmung der einzelnen Chassis aufeinander zur betriebsfertigen, hochwertigen Kombination spielt die Frequenzweiche eine entscheidende Rolle. Sie besteht aus Spulen, Kondensatoren und Widerständen und ist sozusagen das „Differential“ zwischen Tief-, Mittel- und Hochtönern. Auf die Entwicklung der Frequenzweiche für die Selbstbaubox geht deshalb eine spätere Technikbeilage noch ausführlich ein. Lineare Verzerrungen zeigen sich allerdings nicht nur im Frequenzgang von Lautsprechern, sondern auch in ihrem Impulsverhalten. Die Membranen optimaler Lautsprecher müßten einen zugeführten elektrischen Impuls ohne Verzögerung in Schall umwandeln und nach dem Abschalten des Signals augenblicklich wieder in ihre Ruhelage zurückkehren.

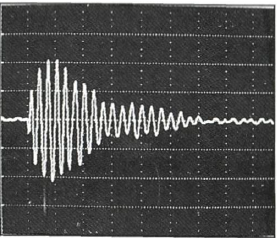

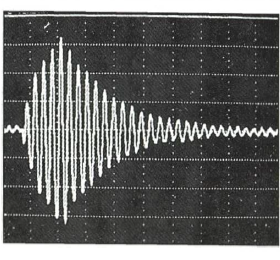

Das gelingt leider nur recht unvollkommen. Selbst die hochwertigsten Lautsprecher müssen beim Einschwingen zunächst einmal die Masseträgheit der Membran und der sie umgebenden Luft überwinden. Wenn die Membran nicht gerde superschwer und der Magnet nicht extrem schwach ist, spielt das Masse-Kraft-Verhältnis bei Lautsprechern aber nur eine untergeordnete Rolle. Wichtig für eine ordentliche Impulswiedergabe ist Resonanzarmut. Während erstklassige Instrumente die „schönsten“ Resonanzen aufweisen, zeichnen sich optimale Lautsprecher durch die geringsten Eigenresonanzen aus. Schließlich würde es wenig nutzen, wenn eine Superbox eine hervorragende Wiedergabe von Blasinstrumenten ermöglicht, bei der Reproduktion von Streichinstrumenten aber völlig versagt.

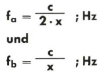

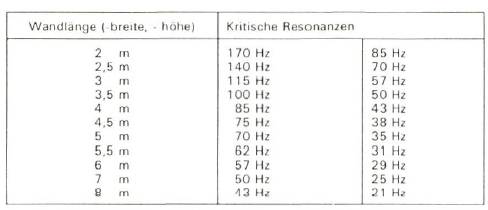

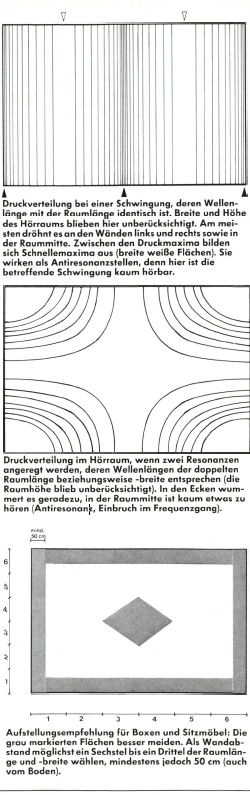

Resonanzen bei der Lautsprecherwiedergabe haben verschiedene Ursachen. Im Baßbereich spielen Hörraumresonanzen die maßgebende Rolle. Sie entstehen durch Schallreflexionen an den Wänden, und zwar vor allem bei den Frequenzen, deren halbe oder ganze Wellenlänge dem Wandabstand entspricht. Sie lassen sich errechnen:

Wobei für c die Schallgeschwindigkeit (344 m pro Sekunde) und für x die Raumlänge, -breite oder -höhe (in Metern) einzusetzen ist. Stärker ausgeprägt ist meistens fb.

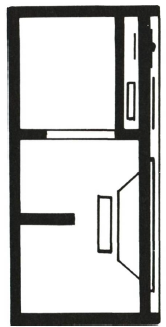

Stehende Wellen können auch in der Box selbst auftreten. Ein pyramidenförmiges Gehäuse kann sie zwar verringern, dafür ist es aber viel umständlicher zu bauen.

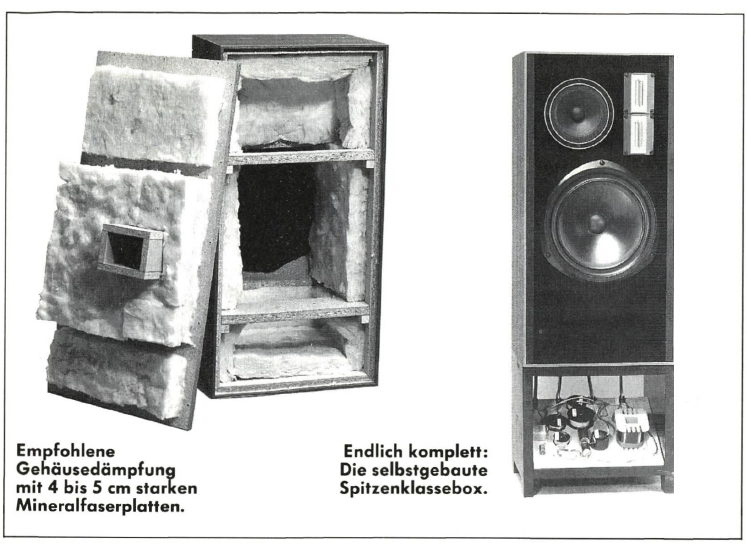

Einfacher ist es, kleine Holzbretter zwischen den Gehäusewänden mit vergleichbarer Wirkung einzusetzen. Denn wird der Abstand zwischen den einander gegenüberliegenden Wänden verringert, erhöhen sich die Frequenzen, bei denen sich stehende Wellen bemerkbar machen. Meist liegen sie dann schon im Mitteltonbereich, dort wo der Mitteltöner mit seinem eigenen, akustisch entkoppelten Gehäuse wirksam ist. Kleine Zwischenbretter haben darüber hinaus den Vorteil, daß sie die Gehäusewände am Mitschwingen hindern und dadurch eine weitere Quelle für Resonanzen beseitigen. Den Rest erledigen dann Dämmmateralien wie Mineralwolle oder Polyesterwatte.

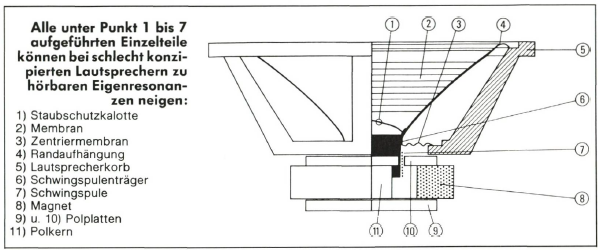

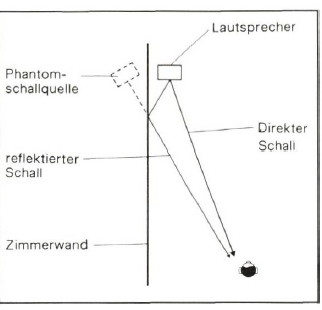

Die Grundresonanz eines Chassis - meist schlicht „Resonanzfrequenz“ genannt - spielt dagegen weder im Baß - noch im Mittel oder Hochtonbereich eine wesentliche Rolle für das Impulsverhalten, wenn sie nicht durch einen extrem schwachen Magneten völlig unterbedämpft ist, was aber nur selten vorkommt. Im Mittel- und Hochtonbereich sind vor allem Eigenresonanzen der schwingenden Einzelteile eines Lautsprechers von Bedeutung. Schwingspule, Staubschutzkalotte, Membran und Randaufhängung können die unterschiedlichsten Resonanzen aufweisen und den Klang empfindlich trüben. Aber auch Refexionen von den Zimmerwänden und von Gegenständen beeinträchtigen das Impulsverhalten, wenn die Lautsprecher nicht weit genug (mehr als 70 cm) von ihnen entfernt sind. Leider ist es bisher nicht möglich, genaue Angaben darüber zu machen, wie die Impulswiedergabe bei den Messungen auszusehen hat, um auch gehörmäßig eine sehr gute, eine akzeptable oder eine unbefriedigende Impulswiedergabe zu liefern. Die subjektive Beurteilung des Gehörs hängt dabei auch von der jeweiligen Frequenz, von der Lautstärke und von der Art des Signals ab.

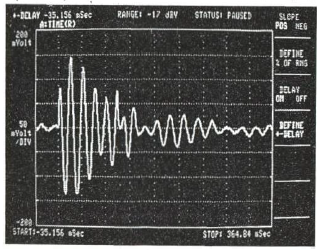

So wird das Urteil über das Impulsverhalten einer Box bei der Wiedergabe eines lauten Schlagzeugsolos unter Umständen ganz anders ausfallen als beim Abhören eines Gitarrenkonzerts. Konsequenterweise verzichtet stereoplay deshalb seit einiger Zeit darauf, Tonburstmessungen von Lautsprechern zu veröffentlichen. Zwar versuchen die Hersteller schon seit vielen Jahren, die Eigenresonanzen ihrer Lautsprecher möglichst gering zu halten, doch völlig gelöst hat diese Aufgabe bisher niemand. Flach-, Konus- und Kalottenmembranen sowie Metall, Kunststoff und die (manchmal beschichtete) Pappmasse als Werkstoff haben alle ihre Vorzüge und Nachteile. Wichtig ist vor allem ein gutes Gesamtkonzept beim Entwurf eines Lautsprechers, über das in der Regel leider nur weniges in Erfahrung zu bringen ist.

Kleine Holzbretter zur Wandversteifung können auch Probleme mit stehenden Wellen beseitigen.

Neben einem ungleichmäßigen Frequenzgang und langen Ein- und Ausschwingzeiten zählen auch Phasenverschiebungen zu den linearen Verzerrungen. Dabei handelt es sich um minimale Zeitverschiebungen zwischen verschiedenen Frequenzen. Bei Lautsprechern werden Phasenverschiebungen oder -drehungen sowohl durch die Frequenzweiche als auch durch unterschiedliche Wegstrecken zwischen dem Hörer oder Mikrofon und den einzelnen Chassis verursacht. Aber auch Resonanzen und Membranverformungen erzeugen Phasendrehungen.

Nur: Das Original ist von der Aufnahme (Mikrofon, Effektgeräte) über die Speicherung (Tonband, Platte) bis zur Wiedergabe (Plattenspieler, Verstärker, etc.) zahlreichen Phasenverschiebungen unterworfen. Eine phasenlineare Wiedergabe über die Lautsprecher würde daran nichts ändern. Außerdem ist es praktisch unmöglich, den Hörabstand zu allen Chassis beider Stereoboxen immer auf den Zentimeter genau einzuhalten. Phasenverzerrungen zu reduzieren, hat sich daher schon in den 70er Jahren als reine Sisyphusarbeit erwiesen, die nicht zum Ziel einer originalgetreuen Wiedergabe führt. Wichtig ist allerdings, daß die linke und die rechte Box gleichphasig arbeiten, daß Plus- und Minuspol der Lautsprecher also dem Bauplan gemäß angeschlossen und nicht vertauscht werden. Andernfalls kann die räumliche Wiedergabe bei Stereobetrieb, unter Umständen aber auch die Baßwiedergabe in Mitleidenschaft gezogen werden.

Zu kleine Tieftöner produzieren nichtlineare Verzerrungen

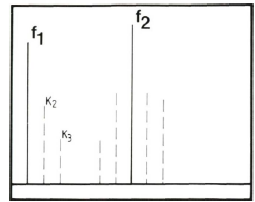

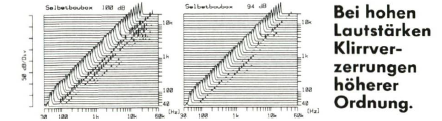

Während lineare Verzerrungen für den Lautsprecherklang grundsätzlich entscheidend sind, kommen nichtlineare Verzerrungen meist erst bei hohen Lautstärken ins Spiel. Man unterscheidet hier zwischen dem Klirrfaktor und den Intermodulationsverzerrungen. Klirrverzerrungen zeigen sich darin, daß neben dem zugeführten Signal auch noch Schwingungen produziert werden, deren Frequenz zweimal (K2), dreimal (K3), viermal (K4), usw. so hoch ist wie die Originalfrequenz. Besonders dann, wenn Lautsprechermembranen große Hübe ausführen müssen, produzieren sie hohe Klirrverzerrungen. Das betrifft vor allem kleine Tieftöner, deren Membran und maximaler Membranhub für eine laute Tiefbaßwiedergabe zu klein ist. Neben den „Bremseffekten“ der Membranzentrierung bei höheren Lautstärken können auch mangelhafte Präzision bei der Fertigung, Membranverformungen und minderwertige Bauteile in der Frequenzweiche die Klirrverzerrungen erhöhen. Besonders empfindlich scheint das Gehör auf Klirrverzerrungen höherer Ordnung (K7, K9, usw.) zu reagieren. Bisher läßt sich jedoch nicht genau angeben, wie hoch die Klirrverzerrungen in den einzelnen Frequenzbereichen prozentual sein dürfen, bevor sie die Wiedergabe deutlich stören.

Entsprechendes gilt auch für das Ausmaß der nichtlinearen Verzerrungen duch Amplitudenmodulation (AM). AM-Verzerrungen machen sich durch Summen- und Differenztöne hauptsächlich höherer Ordnung bemerkbar. Muß ein Lautsprecher beispielsweise Schwingungen in Höhe von 100 Hertz und 1000 Hz gleichzeitig wiedergeben, so können AM-Verzerrungen dazu führen, daß er zusätzlich noch 800 Hz und 1,2 Kiloherz, 700 Hz und 1,3 kHz, usw. produziert. AM-Verzerrungen haben dieselbe Ursache wie Klirrverzerrungen:

Nichtlinearitäten des Magneten, der Schwingspule, der Membran oder der Zentrierung.

Verzerrungen durch Frequenzmodulation (FM) sind dagegen direkt von dem jeweiligen Membranhub und der Frequenz der ausgeführten Schwingungen abhängig. FM-Verzerrungen führen zu Tonhöhenschwankungen (Doppler-Effekt) und zu Seitenbändern vornehmlich erster Ordnung. Neben 100 Hz und 1 kHz produziert der Lautsprecher dann zusätzlich 900 Hz und 1,1 kHz.

Modulationsverzerrungen eines minderwertigen Mit- teltöners (nach Klipsch) f1 und f2: zugeführte Signale

Gestrichelte Linien: Klirr und Seitenbänder

Die Chassis sollten nicht mehr als drei Oktaven übertragen.

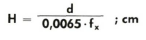

Sollen die nichtlinearen Verzerrungen auch bei höheren Lautstärken unproblematisch bleiben, muß man die Membranhübe gering halten. Dazu können große Membranen, spezielle Gehäuse und Hornkonstruktionen beitragen. Aber auch dann kommt man um die Verwendung mehrerer Chassis pro Box nicht herum. Denn wie groß der Membranhub für noch geringe Intermodulationsverzerrungen maximal sein darf, hängt von der höchsten Frequenz ab, die das Chassis noch zu übertragen hat. Wird ein Mitteltö- ner bis 5 kHz eingesetzt, so beträgt der maximale Hub für weniger als 2,5 Prozent FM-Verzerrungen nur 0,7 mm (± 0,35 mm). Den maximal zulässigen Membranhub kann man mit folgender Gleichung errechnen:

Für fx ist die obere Einsatzfrequenz (in Hz) des, Lautsprecherchassis und für „d“ die Höhe der FM-Verzerrungen in Prozent einzusetzen. Bei HiFi-Wiedergabe liegt die Toleranzschwelle zwischen 1 und 5 Prozent.

Nach Möglichkeit sollten die einzelnen Chassis nicht viel mehr als drei Oktaven übertragen müssen. Deshalb darf ein Tieftöner am besten nur bis 400 oder 500 Hz eingesetzt werden, ein Mitteltöner dann bis 3 oder 4 kHz und darüber ein Hochtöner. Zweiwegboxen oder gar Breitbandlautsprecher weisen zwangsläufig höhere Intermodulationsverzerrungen auf und können daher bei hohen Lautstärken nicht mehr klanglich überzeugen.

Die selbstgebaute Spitzenklassebox (II)

In den vorausgegangenen Beiträgen informierten wir Sie über die Rahmenbedingungen sowie den linearen und nichtlinearen Verzerrungen, die beim Entwurf eines Lautsprechers zu berücksichtigen sind. Als entscheidende Faktoren für optimalen Klang nannten wir: eine gute Gesamtkonzeption und Fertigungsqualität bei der Herstellung, die Begrenzung des Einsatzbereichs der Chassis auf drei bis vier Oktaven und die Abwesenheit von Resonanzen.

Resonanzen - nein danke!

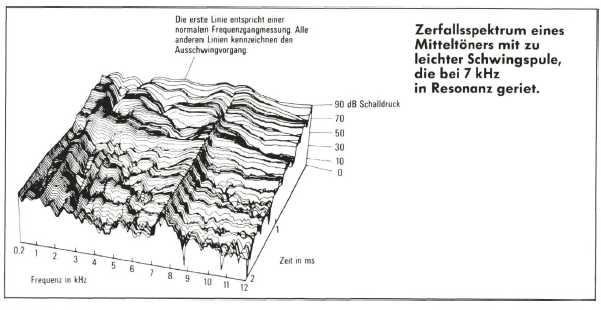

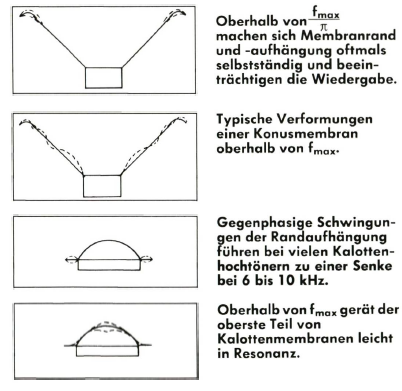

Während die Hörraumresonanzen den Klang einer Box im Baßbereich mitbestimmen, sind im Mittel- und Hochtonbereich Eigenresonanzen der beweglichen Einzelteile eines Lautsprechers entscheidend. Durch die Vor- und Rückwärtsbewegungen der Schwingspule in Schwung gebracht, machen sich Membranrand, Randaufhängung und Staubschutzkalotte gerne selbständig und geraten dann außer Kontrolle.

Um unvorhergesehene Partialschwingungen zu vermeiden, verwendet man besondere Membranformen und -materialien, die eine hohe Steifigkeit garantieren.

Damit ist das Problem aber nicht völlig gelöst, denn besonders steife Membranen, zum Beispiel aus extraharten Metallegierungen, neigen zu ausgeprägten Eigenschwingungen bei höheren Frequenzen. Wenn diese Resonanzen weit genug außerhalb des Einsatzbereichs der Lautsprecher liegen, scheint das unproblematisch zu sein. Beispiele hierfür sind die neuen, mit Hilfe der Lasertechnologie entwickelten Kalottenhochtöner von Celestion und von JBL. Eine völlig andere Methode, Membranresonanzen gering zu halten, besteht darin, Partialschwingungen zwar zuzulassen, aber mit Hilfe eines nachgiebigen, resonanzarmen Materials zu dämpfen. Viele mit einem klebrigen Dämpfungsanstrich versehene Textilkalotten sind typische Vertreter dieser Gattung. Die meisten handelsüblichen Lautsprecher sind allerdings zwischen beiden Extremen einzuordnen. Für Tieftöner reicht in der Regel schon eine entsprechend dicke und schwere Membran völlig aus, um störende Partialschwingungen zu vermeiden. Manche Hersteller helfen dementsprechend mit einer zusätzlichen Membranbeschichtung nach.

Im Mittel- und Hochtonbereich benötigt man dagegen leichte Membranen. Die Vor- und Nachteile von Beschichtungen halten sich hier die Waage. Deshalb kommen die Hersteller um zahlreiche Versuche nicht herum, bis ihnen ein möglichst guter Kompromiß zwischen hoher Steifigkeit und hoher innerer Dämpfung bei ausreichend geringer Membranmasse gelingt. Aufwendige mathematische Berechnungen und Laseruntersuchungen können da nicht alles leisten.

Vor allem muß die Randaufhängung der Membran unbedingt mitberücksichtigt werden, denn auch die schwingt zum Teil mit und erzeugt Schall. Hinzu kommt noch die Wirkung der Anschlußlitzen, der Schwingspulenträger, der Zentriermembranen und der Klebstoffe. Leicht ist es sicher nicht, hochwertige Lautsprecher zu bauen und die Qualität auch bei der Serienproduktion noch zu halten.

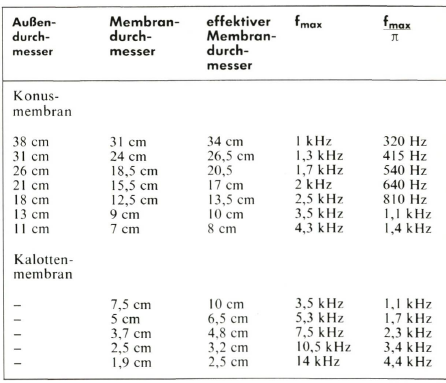

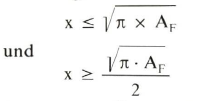

In zwei Frequenzbereichen fällt es besonders schwer, ausgeprägte Partialschwingungen zu vermeiden. Der obere Frequenzbereich hat eine Wellenlänge, die kleiner als der effektive Membrandurchmesser ist, wobei je nach Membranform und Randaufhängung 10 bis 30 Prozent zu den mit Lineal gemessenen Werten zu addieren sind. Dieser Bereich liegt direkt oberhalb der Frequenz, deren Wellenlänge dem effektiven Membrandurchmesser entspricht (fmax). Die Wellenlänge des unteren kritischen Frequenzbereichs entspricht dagegen etwa dem Umfang der Randaufhängung. Dieser Bereich liegt bei

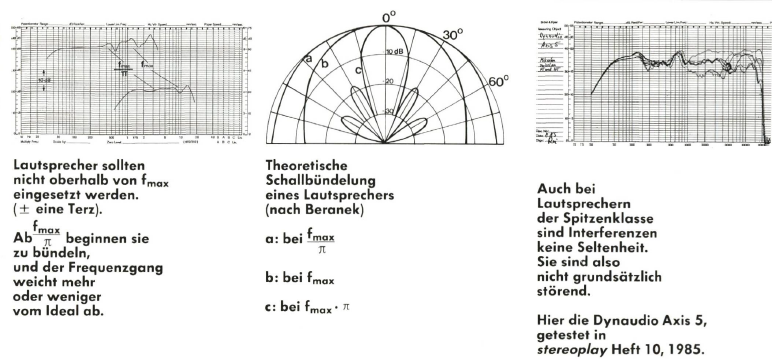

Das folgende linke Diagramm veranschaulicht die typischen Auswirkungen entsprechender Partialschwingungen auf den Frequenzgang eines Tief- und eines Hochtöners.

Ein Bündel Schall

Oberhalb von fmax ist eine einwandfreie Wiedergabe kaum noch möglich. Denn die linearen und nichtlinera- ren Verzerrungen (zumindest Frequenzmodulation) steigen meist kräftig an, Partialschwingungen werden praktisch unvermeidbar, und der Abstrahlwinkel wird zu gering, das heißt, die Lautsprecher bündeln den Schall wie ein Scheinwerfer das Licht. Dieser Effekt tritt sowohl bei den eher trichterförmigen Konusmembranen auf als auch bei Flachmembranen und den eher halbkugelförmigen Kalottenmembranen. Entscheidend sind in erster Linie die Abmessungen der schwingenden Fläche. Beim Entwurf von Lautsprecherboxen empfiehlt es sich daher, die Chassis nicht mehr als eine Terz oberhalb von fmax einzusetzen. Eine Terz entspricht dem Abstand zwischen den kleinen Vierecken am oberen Rand des Frequenzdiagramms. Drei nebeneinanderliegende Terzen ergeben eine Oktave und damit eine Frequenzverdoppelung (zum Beispiel von 40 bis 80 Hertz oder von 1 bis 2 Kilohertz).

Eine Schallbündelung setzt bei Lautsprechern bereits bei der Frequenz ein, deren Wellenlänge dem Umfang der Randaufhängung entspricht. Mit steigender Frequenz nimmt auch die Bündelung ständig zu. Oberhalb von fmax wird der Abstrahlwinkel dann kleiner als ± 30 Grad (bei Schalldruckabweichungen von 3 Dezibel). Für etwas seitlich von den Boxen sitzende Zuhörer verändert sich damit der Frequenzgang und der Klang der Lautsprecher. Aber nicht nur die Bündelung der Einzelchassis, sondern auch Überlagerungen der von den verschiedenen Chassis produzierten Schallwellen beeinflussen das Abstahlverhalten einer Lautsprecherbox. Vor allem dann, wenn mehrere Mittelund Hochtöner pro Box eingesetzt werden oder wenn sich die Einsatzbereiche von Mittel- und Hochtönern weit überlappen, lassen sich Interferenzen nicht vermeiden. Die Folge ist, daß der Frequenzgang je nach Hör- oder Meßposition Abweichungen von bis zu ± 6 db aufweist. Im Extremfall sind zum Beispiel die Mitteltöne etwas seitlich von der Box halb so laut wie auf Achse. In diesem Fall werden verschiedene Hörer, die die Box zur gleichen Zeit beurteilen, völlig unterschiedliche Klangeindrücke erhalten. Um klangliche Einbußen durch Interferenzen zwischen den Einzelchassis zu vermeiden, sollten sich ihre Einsatzbereiche möglichst wenig überlappen. Das erfordert in der Regel stark wirkende („steilflankige“) Frequenzweichen.

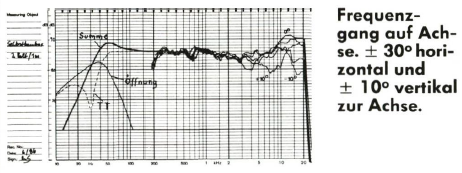

Sind mehrere Chassis für denselben Frequenzbereich vorgesehen (etwa zwei Mitteltöner), so empfiehlt es sich unbedingt, die betreffenden Lautsprecher übereinander statt nebeneinander anzuordnen. Die Probleme durch Interferenzen verringern sich dann in horizontaler Ebene (für unterschiedliche Sitzpositionen). In der Vertikalen erhöhen sie sich zwar, doch pflegt wohl niemand für höchsten Musikgenuß im Wohnzimmer zu stehen oder auf dem Boden zu liegen. Um aufzudecken, wie gut es den Konstrukteuren gelungen ist, die Schallbündelung und Interferenzen zwischen den Einzelchassis ihrer Boxen im Zaum zu halten, mißt das Burosch NF Labor den Frequenzgang nicht nur auf Lautsprecherachse, sondern auch ± 30 Grad horizontal und ± 10 Grad vertikal dazu. Diese Meßwinkel umfassen die unterschiedlichen Hörpositionen, mit denen in Wohnräumen zu rechnen ist.

Über Watt und Wirkung

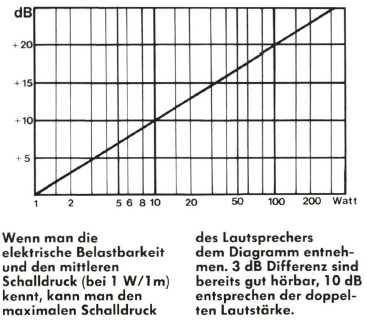

Ein weiterer Faktor, den es beim Entwurf eines Lautsprechers zu berücksichtigen gilt, ist die Belastbarkeit. Meistens wird darunter lediglich die elektrische Belastbarkeit verstanden, obwohl die mechanische Belastbarkeit fast immer die größeren Probleme aufwirft. Die elektrische Belastbarkeit eines Lautsprechers gibt an, wieviel Leistung (in Watt) ihm maximal zugeführt werden kann, bevor die Schwingspule den „Hitzetod“ stirbt. Es gibt unterschiedliche Verfahren zur Ermittlung der elektrischen Belastbarkeit, die kaum miteinander vergleichbar sind. Außergewöhnlich hohe Belastbarkeitsangaben von Lautsprecherherstellern sind daher mit Vorsicht zu genießen. Machmal arbeitet der Hersteller der Lautsprecher dann mit praxisfernen Meßmethoden, oder sie verwendet größere Drahtdurchmesser für die Schwingspule, was jedoch den Wirkungsgrad reduziert. Wenn man nicht gleichzeitig die Stärke (und damit auch den Preis) des Magneten erhöht, ist die Verwendung von dickerem Schwingspulendraht (bei konstanter Impedanz) aber von zweifelhaftem Nutzen. Denn nicht die maximale elektrische Belastbarkeit, sondern ihr Verhältnis zum Wirkungsgrad beziehungsweise zur Betriebsleistung der Box entscheidet über die höchste erreichbare Lautstärke. Das untenstehende Diagramm gibt darüber Aufschluß. Ein wirkungsgradstarker Schallwandler kann bei gleicher Verstärkerleistung doppelt so laut sein wie ein wirkungsgradschwacher. Manche Box verträgt höchstens die fünffache Leistung von der, die sie für 93 Dezibel Schalldruck bei 1 Meter Abstand benötigt. Sie wird sich nicht für sehr hohe Lautstärken eignen - ganz gleich, ob ihre Belastbarkeit nun 50 Watt oder 200 Watt beträgt. Eine andere Box wird dagegen vielleicht die 50-fache Betriebsleistung verkraften und ist dann doppelt so laut wie die erste - auch wenn sie dabei nur 80 Watt aufnimmt. Kurze, laute Impulse wird sie auch bei mittleren Pegeln realistischer reproduzieren.

Untere Verstärkerleistung = Zehnfache Betriebsleistung

Es lohnt sich also, auf einen hohen Wirkungsgrad zu achten, zumindest, wenn man nicht über einen Verstärker mit mehreren hundert Watt verfügt. Eine hohe elektrische Belastbarkeit ist nutzlos, wenn die Schwingspule die erhöhte elektrische Leistung nicht in Schall, sondern als Folge eines geringen Wirkungsgrades schlicht in Wärme umwandelt. Die Belastbarkeitsangabe des Herstellers erfaßt lediglich die maximale Leistung, die ein gut zu der Box passender Verstärker liefern darf. Als untere Leistungsgrenze ist etwa das Zehnfache der Betriebsleistung anzusehen. Hat eine Lautsprecherbox eine Betriebsleistung von 4 Watt (für 93 dB/1 m) und eine elektrische Belastbarkeit von 150 Watt, so sollte der passende Verstärker über eine Ausgangsleistung von 40 bis 150 Watt pro Kanal verfügen.

Kurzfristige elektrische Überlastungen (das Doppelte der Nennbelastbarkeit) können aber fast alle Lautsprecherboxen verkraften. Probleme gibt es allenfalls im Hochtonbereich, wenn der Höhenregler am Verstärker aufgedreht wird und sich dadurch die abgegebene Leistung bei hohen Frequenzen auf das Fünf- bis Zehnfache erhöht. Auch ein voll aufgedrehter Lautstärkeregler kann den Hochtönern den Garaus machen, wenn die Endstufe anfängt, hörbar zu verzerren („clipping“) und die Boxen mit außerplanmäßigen Obertonsignalen (Klirr) traktiert. Da hilft es auch nicht, wenn der Hochtöner laut Hersteller eine Belastbarkeit von 100 oder gar 200 Watt aufweist. Diese Angabe bedeutet lediglich, daß er sich für Kombinationen eignet, die einschließlich Mittel- und Tieftöner eine Gesamtleistung von 100 Watt verarbeiten können. 60 bis 65 Prozent der Leistung führt die Frequenzweiche dem Tieftöner zu, etwa 30 Prozent dem Mitteltö- ner, und der Hochtöner selbst muß nur 5 bis 10 Prozent der Gesamtleistung aufnehmen. Die Einzelbelastbarkeit eines 100-Watt-Hochtöners braucht also nur 5 bis 10 Watt zu betragen.

Wird der Höhenregler aufgedreht oder der Verstärker überlastet, so gibt selbst ein 50-Watt-Verstärker weit mehr Leistung im Obertonbereich ab, als ein üblicher 100-Watt-Hochtöner vertragen kann. Die Folge ist, daß die Schwingspule durchbrennt.

Die Grenzen der Mechanik

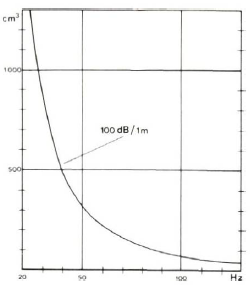

Noch schwieriger ist es, beim Entwurf einer Lautsprecherbox die mechanische Belastbarkeit der Chassis einzukalkulieren. Um bis zu niedrigsten Frequenzen einen konstanten Schalldruck abzugeben, muß ein Tieftöner seinen Membranhub auf das Vierfache pro Oktave erhöhen. Kein Wunder, daß die Baßlautsprecher so hohe Verzerrungen im Tiefbaß aufweisen - die Zentriermembranen lassen ihnen einfach nicht genug Bewegungsfreiheit. Man kann sich die Verhältnisse so vorstellen, als müßte die Membran für einen bestimmten Schalldruck ein von der Frequenz abhängiges Luftvolumen verschieben. Das obere Diagramm auf dieser Seite verdeutlicht diese Verhältnisse.

Um auch bei 40 Hz noch etwa 100 dB Schalldruck zu erhalten, benötigt man entweder sehr große Tieftöner (38 cm Durchmesser, Membranfläche 850 qcm) bei durchschnittlichem Membranhub (6 mm bzw. ± 3 mm) oder mittelgroße Tieftöner (25 cm Außendurchmesser, Fläche: 330 cm2) bei extremem Membranhub (15 mm). Nur die wenigsten Baßlautsprecher erlauben ihren Membranen jedoch größere Auslenkungen als ± 4 mm. Spezielle Gehäusearten nach dem Baßreflex- oder dem Exponentialprinzip können dem Tieftöner allerdings mehr als die Hälfte des Hubs ersparen. Darüber in der nächsten Technikbeilage mehr. Es wird deutlich, daß die elektrische Belastbarkeit eines Tieftöners unterhalb von 100 Hertz völlig an Bedeutung verliert. Denn was nutzt es, wenn die Schwingspule 100 oder 200 Watt vertragen kann, wenn die Zentrierung im Tiefbaß schon bei 10 Watt ihre mechanische Leistungsgrenze überschreitet und der Membran eine „Vollbremsung“ aufzwingt. Extreme lineare und nichtlineare Verzerrungen sind die Folge - und das bei einer Verstärkerleistung, die die Schwingspule nur gerade lau erwärmt.

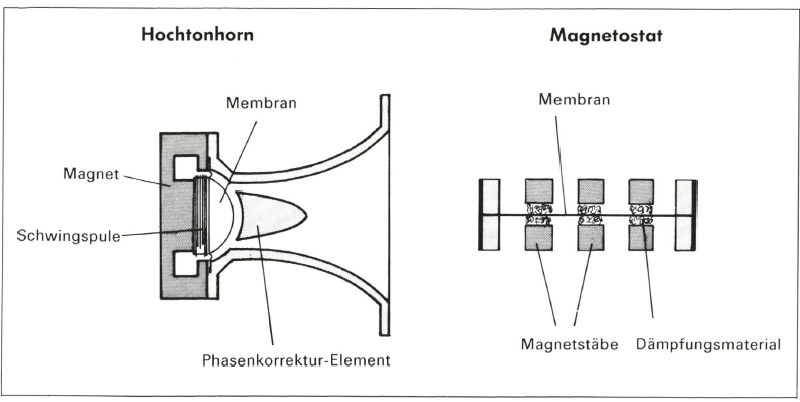

Leider treten Probleme mit der mechanischen Belastbarkeit nicht nur im Tiefbaßbereich auf. Auch bei Mittelund Hochtönern können sie sich störend bemerkbar machen. Bremseffekte und damit eine Dynamikkompression und erhöhte Verzerrungen zeigen sich bei lauteren Passagen sowohl im Bereich der Einbau-Resonanzfrequenz als auch oberhalb von fmax. Aus diesem Grund ist es unbedingt ratsam, Mittelund Hochtöner erst eine Oktave oberhalb ihrer Resonanzfrequenz einzusetzen und höchstens bis fmax. Weist ein Konusmitteltöner im gedämpften Kunststoffgehäuse eine Resonanzfrequenz von 300 Hertz auf, so sollte er frühestens ab 600 Hz eingesetzt werden. Hat eine Membran darüber hinaus einen effektiven Durchmesser von 8 cm, so sollte spätestens ab 4,3 kHz (+ 20 Prozent) ein Hochtöner die Schallwiedergabe übernehmen.

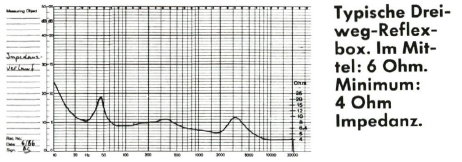

Natürlich führen nicht alle Mittel- und Hochtöner zu extremen Verzerrungen in der Nähe ihrer Resonanzfrequenz oder oberhalb von fmax. Nur: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß sich der Klang hörbar verschlechtert, wenn man Lautsprecher außerhalb ihres optimalen Einsatzbereichs verwendet. Gerade beim Selbstbau von Lautsprecherboxen können sich die genannten Faustregeln als besonders nützlich erweisen, da ja in der Regel keine ausreichenden Meßmöglichkeiten bestehen, um die genauen Leistungsgrenzen der Einzelchassis auszuloten. Für die empfohlene Begrenzung des Einsatzbereichs sprechen auch die üblichen Abweichungen der Schwingspulenimpedanz vom Nennwert. Außerhalb des optimalen Einsatzbereichs nimmt der Wechselstromwiderstand meistens zu und läßt die Berechnung der Frequenzweiche zum Glücksspiel werden. Statt etwa 8 Ohm, wie vom Hersteller angegeben, weist der Lautsprecher dann 15 Ohm, 20 Ohm oder noch mehr auf und ist ohne Impedanzmessung nur schwer kalkulierbar. Eine fehlberechnete Frequenzweiche und ein welliger Frequenzgang der Chassiskombination sind die Folge.

Und schließlich machen auch die Verzerrungen durch Frequenzmodulation eine Begrenzung des Einsatzbereichs von Tief-, Mittel- und Hochtönern erforderlich. Um auch bei höheren Lautstärken weniger als 5 Prozent FM-Verzerrungen zu erzeugen, sollten die unteren und die oberen Einsatzfrequenzen zumindest im Mitteltonbereich höchstens drei Oktaven auseinanderliegen. Das entspricht einem Verhältnis von 1 : 8 (also zum Beispiel 400 Hz und 3,2 kHz oder 500 Hz und 4 kHz). Das Diagramm gibt das Luftvolumen an, das ein Tieftöner je nach Frequenz für 100 dB Schalldruck in einem Meter Abstand verschieben muß. Für 90 dB Schalldruck reicht bereits ein Drittel des angegebenen Volumens. Für 110 dB (doppelt so laut wie 100 dB) braucht man entweder eine dreimal so große Membranfläche oder den dreifachen Membranhub. Einflüsse des Gehäuses und des Hörraums blieben unberücksichtigt.

Mittlerer Schalldruck und Impedanzverlauf eines 12-cm-Konusmitteltöners im eigenen Kunststoffgehäuse (Herstellermessung). Die gestrichelten Linien kennzeichnen den optimalen Einsatzbereich des Lautsprechers.

Und schließlich machen auch die Verzerrungen durch Frequenzmodulation eine Begrenzung des Einsatzbereichs von Tief-, Mittel- und Hochtönern erforderlich. Um auch bei höheren Lautstärken weniger als 5 Prozent FM-Verzerrungen zu erzeugen, sollten die unteren und die oberen Einsatzfrequenzen zumindest im Mitteltonbereich höchstens drei Oktaven auseinanderliegen. Das entspricht einem Verhältnis von 1 : 8 (also zum Beispiel 400 Hz und 3,2 kHz oder 500 Hz und 4 kHz).

Die selbstgebaute Spitzenklassebox (III)

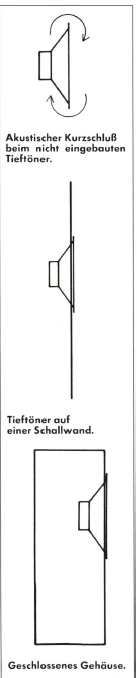

Schwingt die Membran eines dynamischen Lautsprechers nach vorne, wird die Luft vor ihr komprimiert und hinter ihr expandiert. Bewegt sich die Membran nach hinten, ist es genau umgekehrt. Um zuvermeiden, daß sich Verdichtung und Verdünnung schon in Membrannähe gegenseitig aufheben (akustischer Kurzschluß), müssen Lautsprecher in eine große Schallwand oder besser noch in ein Gehäuse eingebaut werden. Mit einfachen Schallwänden läßt sich der akustische Kurzschluß nicht völlig verhindern. Sie sind daher im Tiefbaß wenig effektiv und verlangen nach sehr großen Membranflächen, um dort noch einigermaßen hohe Schalldrücke zu erzeugen. Geschlossene Gehäuse sind viel wirkungsvoller. Sie isolieren den rückwärtig erzeugten Druck und Unterdrück und hindern ihn daran, dem frontal produzierten entgegenzuwirken.

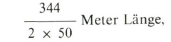

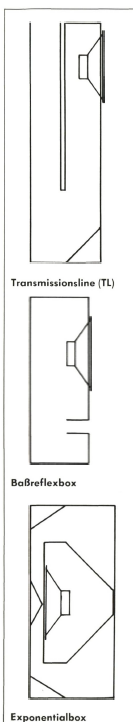

Die Federkraft des Luftvolumens im Gehäuse kann dem Tieftöner allerdings ganz schön zu schaffen machen. Sie erhöht die Resonanzfrequenz eines Chassis, unterhalb der nur noch wenig Schall abgegeben wird. Je kleiner das Gehäusevolumen, desto größer die Federkraft der eingeschlossenen Luft und desto schwieriger wird es, eine befriedigende Tiefbaßwiedergabe zu realisieren. Um dem Tiefbaß auf die Beine zu helfen, kann man den rückwärtigen Schall ebenfalls nutzen. Wird er in einer Umwegröhre (Tranmissionlinie oder kurz TL) entsprechend verzögert, ist er gleichphasig zum frontal erzeugten, zu dem er sich nun addiert. Dafür muß der Umweg halb so lang sein wie die Wellenlänge des zu verstärkenden Frequenzbereichs. Für eine maximale Baßverstärkung bei 50 Hertz (± eine Terz) sind das also 3,44 m.

Selbst wenn man die TL wie ein Labyrinth faltet, sind die Abmessungen für viele Wohnräume noch zu groß. Bei der Verwendung eines Tieftöners mit sehr niedriger Einbauresonanzfrequenz (schwere Membran) und deutlicher Resonanzüberhöhung (schwacher Magnet) kann man allerdings schon mit geringeren Längen auskommen. Ist die Resonanzüberhöhung kräftig genug und liegt sie bei 30 oder 40 Hz, so braucht die TL erst bei 70 bis 80 Hz ihre maximale Wirkung zu entfalten. Dafür genügt schon eine Länge von 2,3 Metern. Geeignete Tieftöner für solche Umwegröhren sind allerdings äußerst rar auf dem Lautsprechermarkt.

Die meisten handelsüblichen Baßchassis haben für geschlossene Boxen - und erst recht für TLs - zu starke Magnete oder/und zu leichte Membranen. Sie eignen sich besser für das Baßreflex-Prinzip, das im Tiefbaß nicht nur den Schalldruck erhöht, sondern gleichzeitig die Membranhübe verringert. Reflexboxen sind wie geschlossene Gehäuse aufgebaut, nur daß sie zusätzlich über eine kleine tunnelartige Öffnung verfügen. Gehäusevolumen und Reflexöffnung oder -tunnel bilden zusammen einen Helmholtzresonator, der durch den rückwärtigen Schall des Tieftöners zum Schwingen gebracht wird. Der Schalldruck der Box erhöht sich dadurch im Bereich der Einbauresonanz des Tieftöners um bis zu 5 Dezibel. Die zur Resonanz gebrachte Luftmasse im Gehäuse “bremst“ dabei die Membranbewegungen, die nun trotz der erhöhten Lautstärke weitaus geringer sind als bei einer geschlossenen Box.

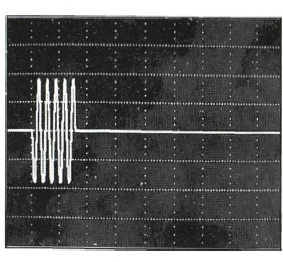

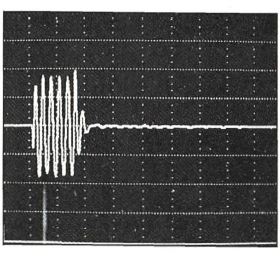

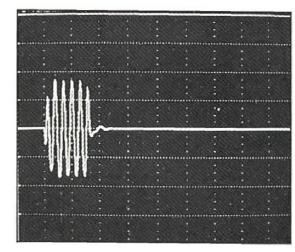

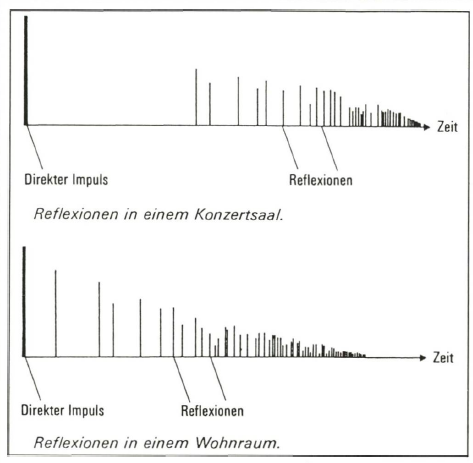

Auch die nichtlinearen Verzerrungen (Klirr, Intermodulationen) werden damit kleiner. Die Ausschwingzeiten allerdings verlängern sich wegen der (membrankontrollierten) Hohlraumresonanz ein wenig. Das ist jedoch unkritisch, solange Lautsprecher, Gehäuse und Reflextunnel sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Maßgebend für das Impulsverhalten im Baß bleiben dann die nur schwer kontrollierbaren Hörraumresonanzen. Ein viertes Gehäuseprinzip verkörpern die Exponentialboxen. Das sind nach hinten meist geschlossene und nach vorne mit einem (gefalteten) Trichter versehene Konstruktionen. Sie sind sehr aufwendig zu berechnen und zu bauen und erfordern riesige Trichter - falls sie nicht in einer Raumecke aufgestellt werden. Fast alle Expo-Boxen benötigen für die Tiefbaßwiedergabe die Nähe einer Zimmerecke. Die wenigen Ausnahmen hiervon sind aufgrund ihrer Abmessungen nicht mehr in Wohnräumen unterzubringen. Die Eckaufstellung regt allerdings verstärkt die Raumresonanzen an und kann in ungüngstigen Fällen die Baßwiedergabe trüben. Expo-Boxen sind daher nur bedingt empfehlenswert.

Miniaturisierte, “wohnraumgerechte“ Versionen können aus physikalischen Gründen mit anderen, etwa gleichgroßen Gehäusen klanglich und meßtechnisch kaum mithalten. Nur relativ große, gut konstruierte Expo-Boxen werden ihrem Ruf gerecht, auch sehr laute Baßimpulse noch verzerrungsarm wiederzugeben. Neben den vier grundlegenden Gehäuseprinzipien gibt es noch eine Reihe von Varianten und Kombinationen. Viele TLs sind beispielsweise so ausgelegt, daß sie auch eine baßreflexähnliche Wirkung aufweisen. “Hornfreaks“ dagegen schwören auf Kombinationen zwischen dem Transmissionline- und dem Exponential-Prinzip, die “rear-loaded horns“. Vom Ergebnis her sind die verschiedenen Varianten allenfalls für besondere Zwecke besser geeignet als ihre “Urväter“. Auch sind sie meist teurer und aufwendiger zu bauen.

Bass, bässer, am bässten

Das wohl beste Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis ermöglichen die handelsüblichen, mit einer Holzdekorfolie versehenen Faltgehäuse, denen ein Reflextunnel verpaßt wird. Die Entwicklung der Baßreflex-Idee geht auf eine Patent des Amerikaners A. L. Thuras zurück (1930). Erst Anfang der 70er Jahre jedoch gelang es dem Australier Richard Small, das Prinzip theoretisch voll in den Griff zu bekommen und in praktische Handlungsanweisungen umzumünzen, die beim Entwurf helfen. Small ging allerdings davon aus, daß Reflexboxen nicht mit Dämmaterialien versehen werden, die zwar die unerwünschten Gehäusereflexionen, etwas aber auch die Baßreflex-Resonanz abschwächen. Auch kleine Anhebungen im Tiefbaß ließ Small nicht zu - Absenkungen dagegen wohl.

Heute gehört die Unterdrückung stehender Wellen durch Dämmaterial auch bei Reflexboxen längst zum Standard, ebenso eine kräftige Tiefbaßwiedergabe. Beide lassen kleine Abweichungen von Smalls Empfehlungen sinnvoll erscheinen. An den Vor- und Nachteilen des Baßreflexprinzips hat sich jedoch nichts geändert. Bei optimaler Berechnung und Abstimmung erhöht es den mittleren Schalldruck im Tiefbaßbereich um 3 bis 5 Dezibel. Gleichzeitig verringert es dort den Membranhub und damit auch die nichtlinearen Verzerrungen um bis zu 75 Prozent. Der maximale Schalldruck liegt im Tiefbaß je nach Frequenz um 6 bis 12 dB über dem eines ansonsten baugleichen geschlossenen Gehäuses. Allerdings reagieren Reflexboxen sehr empfindlich auf Frequenzen unterhalb von etwa 20 Hz. Ein entsprechendes Subsonicfilter im Verstärker ist daher unbedingt erforderlich. Die Tonarmresonanz des Plattenspielers läßt die Membran sonst deutlich sichtbar und unabhängig von der Musik vor- und zurücktanzen. Hohe Verzerrungen oder gar die Beschädigung des Tieftöners können die Folge sein. Außerdem sind Reflextunnel durchlässig für stehende Wellen im Gehäuse. Ihr Durchmesser sollte daher deutlich kleiner sein als der der Baßmembran - aber auch nicht gerade winzig, sonst entstehen hörbare Strömungsgeräusche.

Schwere Membranen für saubere Bässe

Nicht nur Reflextunnel, sondern auch Baßmembranen selbst lassen etwas Schall vom Gehäuseinneren nach außen. Massive und daher eher schwere Membranen können das weitgehend verhindern. Außerdem neigen sie weniger zu Partialschwingungen und Eigenresonanzen als superleichte, dünne Membranen. Schwere Exemplare führen darüber hinaus zu einer niedrigeren Resoanzfrequenz und damit zu einer besseren Tiefbaßwiedergabe. Konsequenterweise findet man in Fertigboxen der Absoluten Spitzenklasse fast ausschließlich Tieftöner mit relativ schweren Membranen.

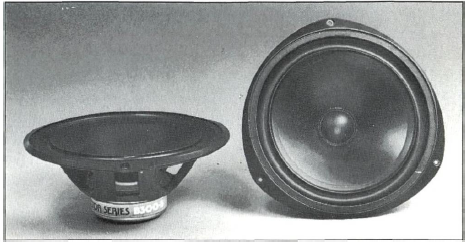

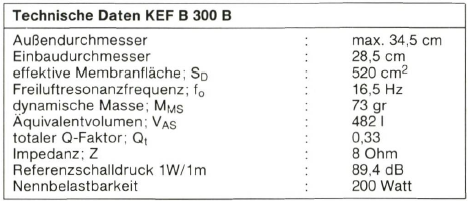

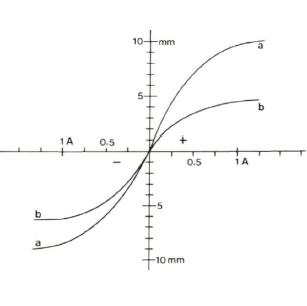

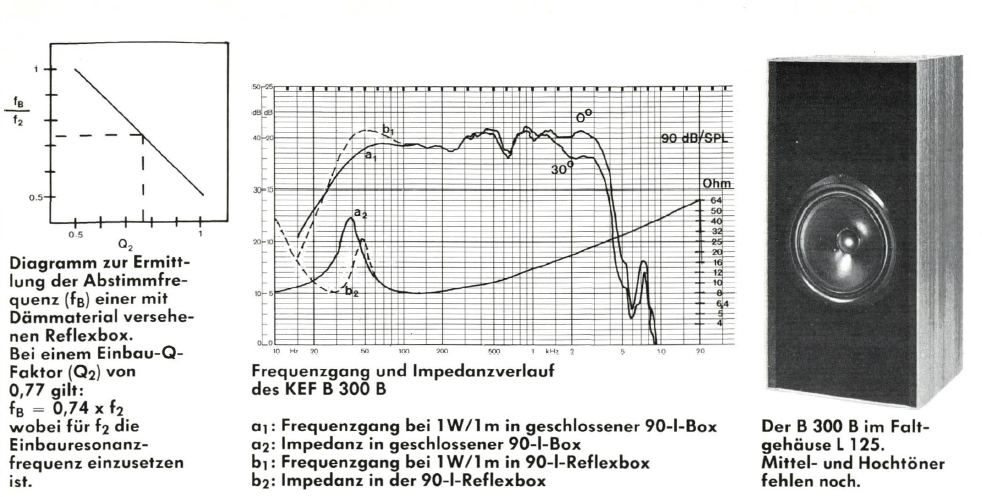

Außerdem darf der Magnet des Baßchassis nicht zu stark sein. Denn je kräftiger der Antrieb, desto höher ist auch die elektromagnetische Gegeninduktion, die im Bereich der Resonanzfrequenz große Membranhübe behindert. Tieftöner mit superstarken Magneten neigen prinzipbedingt zu einer leisen Tiefbaß- und einer lauten Mitteltonwiedergabe. Sie sind nicht nur teurer, sondern erfordern auch eine spezielle Frequenzgangkorrektur, nach der ihr Wirkungsgrad oft sogar geringer ist als der eines Baßchassis mit mittelstarkem Magneten. Langhubig sollte der Tieftöner aber schon sein, um geringe nichtlineare Verzerrungen und kräftige Pegel im Tiefbaßbereich zu ermöglichen. Auch sollte die Fertigungsqualität gut sein. Ein Baßchassis, das all diese Kriterien erfüllt, ist der überarbeitete B 300 B der englischen Firma KEF, der sich wegen seiner schweren Membran in Kombination mit seinem mittelstarken Magneten für die meisten Gehäusearten eignet. Die Messung der Transfer-Charakteristik zeigt, daß er geradezu extreme Hübe ausführen kann. Die für die Gehäuseabstimmung wichtigen technischen Daten sind der nebenstehenden Tabelle zu entnehmen.

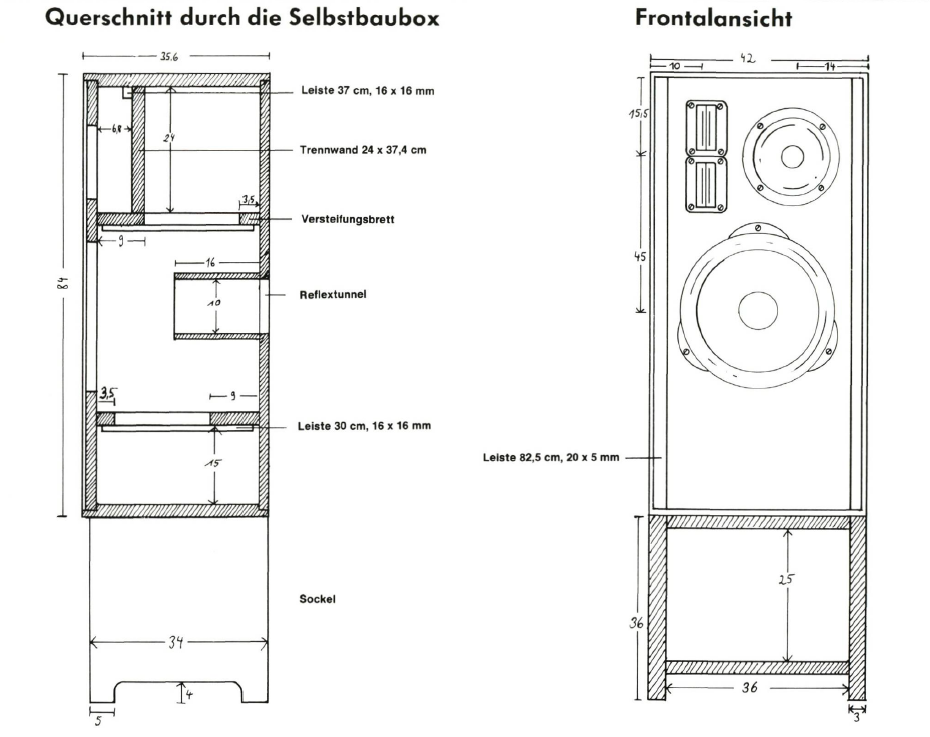

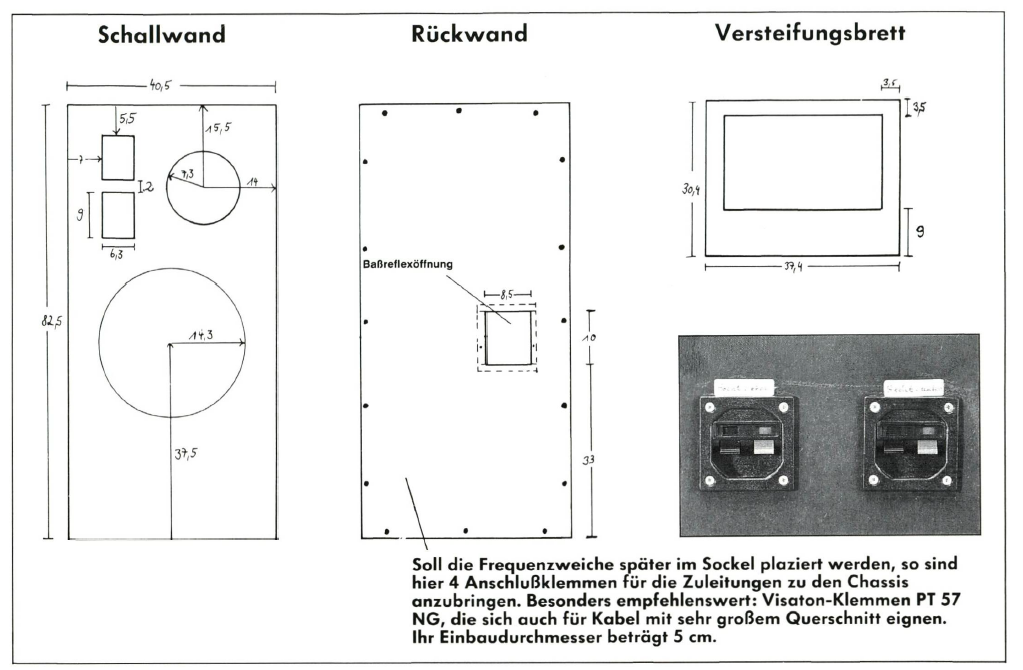

Ein geeignetes Faltgehäuse ist z.B. das L 125 der Firma Hados, das bei Lautsprecher-Händlern nußbaumfarben und in Schwarz erhältlich ist. Die Abmessungen betragen 84 x 42 x 35,5 cm (H x B x T). Werden Mittel- und Hochtöner oben im Gehäuse untergebracht, ist trotzdem noch ein 30 bis 40 cm hoher Sockel erforderlich, damit sie auch in Ohrhöhe sitzen. Dieser Sockel kommt wie gerufen: In ihm kann später die imponierende Frequenzweiche sitzen. Sie ist somit von vorne zugänglich, was beliebige Tuningexperimente ermöglicht, ohne den Standort der Boxen zu verändern. Tieftöner und Reflextunnel sollten sich nach Möglichkeit mehr als 50 cm über dem Boden befinden, um Probleme mit Hörraumresonanzen gering zu halten. Dazu kann man den Tunnel auch an der Rückwand anbringen, was allerdings einen Wandabstand von mindestens 30 cm erforderlich macht. Um zu schnell nach dem Direktschall eintreffende Wandreflexionen zu vermeiden, ist aber auch für den Mitteltonbereich ein genügender Abstand von den Zimmerwänden (70 cm oder mehr) zu empfehlen. Andernfalls können die Reflexionen den Lautsprecherklang verderben.

Baßchassis KEF B 300 B mit Kunststoffmembran (Bextrene).

Transfercharakteristik von zwei HiFi-Tieftönern bei der Zufuhr von Gleichstrom zu Ermittlung des Membranhubs.

a) KEF B 300 B (der „lineare" Hub beträgt etwa 1 5 mm, die nutzbare Membranamplitude ± 7,5 mm)

b) übliches Baßchassis.

Baß in der Box

Wer Baßchassis und Gehäuse aufeinander abstimmen will, kommt ums Rechnen nicht herum. Außer den technischen Daten des Lautsprechers muß das effektive Gehäusevolumen bekannt sein. Multipliziert man die Innenabmessungen des Hados L 125 miteinander, so kommt man auf ein Nettovolumen von 92 Litern. Davon ist der Raum für das integrierte Mittel-Hochtongehäuse, das Baßchassis, den Reflextunnel und die Versteifungsbretter abzuziehen. Hier sind das rund 15 Liter, und es verbleiben nur noch 77 Liter Nettovolumen. Versieht man das Gehäuse knapp zur Hälfte mit Mineralwolle, so erhöht sich das effektive Volumen wieder um 15 bis 20 Prozent. Insgesamt beträgt es dann etwa 90 Liter. Dieser Effekt hängt damit zusammen, daß das Dämmaterial die Schallgeschwindigkeit im Gehäuse verringert.

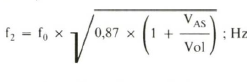

Mit folgender Gleichung erhält man die Einbauresonanzfrequenz (f2) des Tieftöners):

Wobei außer dem effektiven Gehäusevolumen (Vol) auch das Äquivalentvolumen (Vas) und die Freiluftresonanz (fo) des Tieftöners einzusetzen sind. Das Äquivalentvolumen entspricht dem Luftvolumen, das die gleiche Federkraft hat wie die Zentriermembran und Randaufhängung des Chassis.

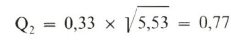

Für den KEF B 300 B ergibt sich:

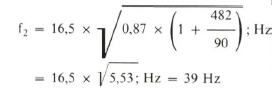

Schalldruck eines Lautsprechers in Abhängigkeit von seinem Q-Faktor. Der KEF B 300 B weist in einem 90 Liter Gehäuse eine Resonanzfrequenz von 39 Hz und einen Q-Faktor von 0,77 auf. Die 0 dB-Linie entspricht dem Referenzschalldruck - beim B 300 B sind das 89,4 dB (1W/1m).

Im selben Maße erhöht sich der Q-Faktor von Qt auf Q2. Der Q-Faktor beeinflußt das Impulsverhalten und den Schalldruck des Chassis bei seiner Resonanzfrequenz.

Hier ist

Wenn statt der Freiluftresonanz (fo) nur die Resonanz des Lautsprechers in unendlicher Schallwand (f2) bekannt ist, so entfallt die Konstante 0,87 bei den Berechnungen. Ist der Referenzschalldruck bei 1W/1m angegeben, der meist 3 Dezibel unter dem Nennschalldruck liegt, so kann man mit Hilfe des Diagramms den theoretischen Frequenzgang des Lautsprechers im Baßbereich ermitteln. Damit ist erst der Einfluß des geschlossenen 90-1-Gehäuses auf den Tieftöner erfaßt. Wie steht es nun mit einem geeigneten Reflextunnel?

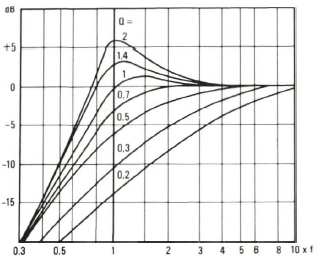

Zunächst einmal ist es für eine Reflexbox der Spitzenklasse wichtig, daß die Einbauresonanz unter 55 Hz liegt und der entsprechende Q-Faktor zwischen 0,5 und 1. Über die ungefähre Höhe der geeigneten Abstimmfrequenz gibt das Diagramm oben links Auskunft.

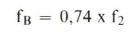

Bei einem Q2 von 0,77 erhält man:

Für den KEF B 300 B in einem 90-Liter-Gehäuse sollte daher 29 Hertz betragen.

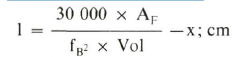

In diesem Fall erspart das Reflexprinzip schon von knapp 60 Hz abwärts bis 29 Hz die Vervierfachung des Hubs, der bei einer geschlossenen Box für konstanten Schalldruck erforderlich wäre. Die Wirkung des Reflextunnels auf den Frequenzgang ist etwa folgendermaßen: Anhebung bei f2 (hier 39 Hz) um 4 bis 5 Dezibel. Darunter fällt die Schalldruckkurve steil ab. Eine bis zwei Oktaven oberhalb der Einbauresonanz (f2) wird die Reflexöffnung praktisch unwirksam. Nun zu den Abmessungen des Tunnels. Bei Tieftönern mit durchschnittlichem Membranhub sollte die Querschnittsfläche der Reflexöffnung etwa ein Zehntel der effektiven Membranfläche betragen. Besonders langhubige Baßchassis verlangen allerdings nach etwas größeren Tunnelflächen. Bei hohen Lautstärken könnten sonst Strömungsgeräusche und erhöhte Klirrverzerrungen auftreten. Für den B 300 B dürften 85 cm2 (8,5 x 10 cm) als Tunnelfläche aber genügen. Die erforderliche Länge des Reflexrohrs kann man wie folgt errechnen:

Dabei ist für “x“ ein Korrekturwert einzusetzen. Je nach Bauweise und Position des Tunnels gilt:

Bei einer Öffnungsfläche (Ap) von 85 qcm, einer Abstimmfrequenz (f) von 29 Hz und einem effektiven Volumen (Vol) von 90 Liter erhält man:

Für unseren Prototypen stellten sich rund 18 cm Tunnellänge als optimal heraus.

Der Tunnel darf rund sein (zum Beispiel aus Papp- oder Kunststoffrohr) oder rechteckig (aus Span- oder Sperrholz). Schlitzförmige Reflexöffnungen sind allerdings zu vermeiden, denn sie bilden einen Fließ- oder Strömungswiderstand, der die Reflexwirkung drastisch verringern kann und im Extremfall die Tiefbaßwiedergabe sogar abschwächt statt verstärkt. Dasselbe gilt für Dämmmaterial, das sich zu nahe an der Baßmembran oder im Reflextunnel befindet, sowie für kleine Spalte zwischen unsauber verleimten Gehäusewänden.

Ein genauer Bauplan folgt, denn noch ist die Entwicklung der Spitzenklassebox bei weitem nicht abgeschlossen.

Kurs: Die selbstgebaute Spitzenklasse-Box (IV)

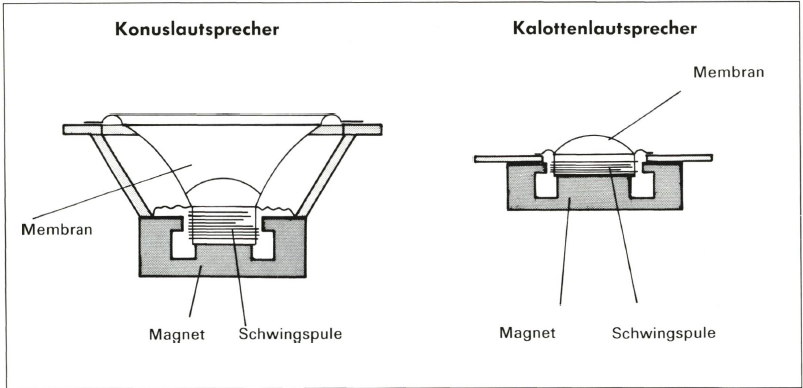

Während für die Baßwiedergabe hauptsächlich Konuslautsprecher eingesetzt werden, erfreuen sich im Mittelund Hochtonbereich gleich vier verschiedene Bauprinzipien großer Beliebtheit. Grundsätzliche Unterschiede zwischen ihnen liegen in der Form und im Material der Membranen.

Da sind zunächst die konusförmigen Ausführungen aus Pappgemisch, die sich nicht nur gut zur Wiedergabe tiefer, sondern auch mittlerer Frequenzen eignen. Es ist heute kein allzugroßes Problem mehr, einigermaßen leichte und resonanzarme Konusmembranen herzustellen.

Die schwereren und steiferen Kunststoff- oder Metallmembranen findet man bei Konusmitteltönern selten. Die meisten Hersteller vertrauen lieber auf massearme Pappmischungen, die manche aber zusätzlich noch mit einer Kunststoffschicht belegen.

Nachträgliche Beschichtungen sollen die Membran steifer machen oder ihre innere Dämpfung erhöhen. Macht man sie lediglich steifer, so verschiebt man damit die Membranresonanzen günstigstenfalls nach höheren Frequenzen. Meistens sind sie dann aber noch stärker ausgeprägt. Erhöht man dagegen die innere Dämpfung, so verringern sich die Auswirkungen der Resonanzen, bis diese mehr oder weniger verschwinden. Außerdem erhöhen Membranbeschichtungen die schwingende Masse eines Lautsprechers, was aber kein Nachteil sein muß. Ideal wären federleichte Beschichtungen, die sowohl die Steifigkeit als auch die innere Dämpfung einer Membran erhöhen.

Allerdings sind Beschichtungen kein Privileg von Konusmitteltönern. Der Hauptvorteil von Konusmitteltönern liegt vielmehr darin, daß man ihre Membranen genügend groß und langhubig gestalten kann, falls sie schon im unteren Mitteltonbereich (300 bis 600 Hertz) eingesetzt werden müssen.

Kalottenmitteltöner tun sich unterhalb 600 Hz dagegen sehr schwer, da ihre Membranen recht klein sind (2 bis 7,5 cm Durchmesser). Größere Kalotten erforderten übermäßig große Schwingspulen und Magnete und wären preislich gegenüber Konusmitteltönern unattraktiv. Außerdem ist die Membranmitte sehr weit vom Antrieb, von der Schwingspule entfernt, was zumindest bei größeren Exemplaren Partialschwingungen begünstigt. Hinzu kommt,daß es bei Kalotten aufwendiger ist, hinter der Membran ein ausreichendes Luftvolumen zu schaffen, das wie bei Tieftönern die untere Einsatzfrequenz mitbestimmt.

Im Hochtonbereich allerdings sind Kalotten den Konuslautsprechern vorzuziehen. Denn hier benötigt man kleine Membranen für eine möglichst geringe Schallbündelung und große Schwingspulen für eine hohe elektrische Belastbarkeit. Bei Konushochtönern ist prinzipbedingt entweder die Membran zu groß oder die Schwingspule zu klein, während bei Kalottenlautsprechern beide den gleichen Durchmesser aufweisen.

Als Materialien für die Hochtonkalotten werden verschiedene Kunststoffe verwendet (zum Beispiel Supronyl oder Polycarbonat) oder Leichtmetalle wie Titan oder Aluminium. Im Mitteltonbereich findet man häufiger Textilgewebe vor, von denen manche mit einem klebrigen Dämpfungsanstrich versehen sind, der Membranresonanzen verringern soll.

Welches Material sich am besten eignet, ist schwer zu sagen. Höher belastbar sind steife, hitzeleitfähige Metallmembranen, die aber gelegentlich zu unangenehmen Materialresonanzen und damit zu einem härteren, aggressiveren Klang neigen als weiche Kunststoffkalotten mit höherer innerer (Resonanz-) Dämpfung. Weichkalotten gehen dafür bei der Reproduktion sehr hoher Lautstärken eher in die Knie.

Die elektrische Belastbarkeit von Mittel- und Hochtönern läßt sich mit Hilfe magnetischer Kühlflüssigkeiten im Luftspalt erhöhen. Nach starker mechanischer oder elektrischer Belastung der Chassis können sich die Eigenschaften von Magnetofluiden, und damit die des gesamten Lautsprechers, allerdings geringfügig ändern, so daß auch hier keine allgemeingültigen Empfehlungen möglich sind.

Hörner für extreme Lautstärken

Eng mit Kalotten verwandt sind Trichter- oder Hornlautsprecher. Sie sind allerdings auf besonders steife, druckstabile Kunststoff- oder Metallmembranen angewiesen. Zur Erhöhung des Schalldrucks befindet sich vor den Kalotten eine kleine Kompressions- oder Druckkammer und ein bündelndes Horn. Die Druckkammer wird von den Trichterwänden und Phasenkorrekturelementen gebildet, die auch dafür sorgen, daß die Wegstrecken von allen Punkten der Membran bis zum Trichterausgang nicht zu unterschiedlich sind - sonst gäbe es Ärger mit dem Frequenzgang.

Hornlautsprecher haben den Vorteil, daß sie besonders hohe Schalldrücke liefern können. Dem steht jedoch gegenüber, daß sie prinzipbedingt zu mehr oder minder ausgeprägten Eigenresonanzen neigen und daß viele den Schall zu stark bündeln. Für den Mitteltonbereich benötigt man außerdem recht große Exemplare, denn ihre untere Einsatzfrequenz hängt direkt von den Trichterabmessungen ab.

Im Hochtonbereich erfreuen sich Ringstrahler immer größerer Beliebtheit, deren Membranen nicht halbkugel-, sondern eher ringförmig sind. Von allen Hochtönern erreichen Ringsstrahler den höchsten Wirkungsgrad.

HiFi-taugliche Hornlautsprecher müssen exakt berechnet und gefertigt sein, sonst können sie furchtbar klingen. Auch deshalb sind sie weitaus teurer als die nicht ganz so anspruchsvollen Konus- oder Kalottenlautsprecher. Da ihre Fähigkeit, extreme Lautstärken zu erzeugen, nur zur Beschallung sehr großer Räume erforderlich ist, rentiert sich ihr Einsatz in üblichen HiFi-Boxen kaum.

Folien mögen hohe Töne

Mit isodynamischen Mitteltönern, gelegentlich auch Magnetostaten oder Bändchen genannt, ist eine Dreiwegbox für weniger als 1000 Mark ebenfalls nicht zu realisieren.

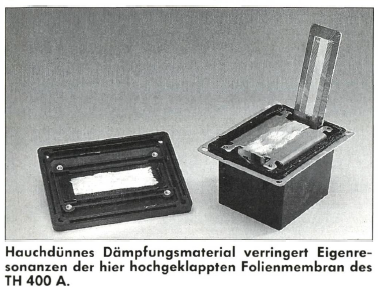

Isodynamische Wandler verfügen über eine hauchdünne Folienmembran, die straff eingespannt in einem starken Magnetfeld sitzt. Ihre mäanderförmige Schwingspule befindet sich direkt auf der Folie. Die besonders leichten und nachgiebigen Kunststoffmembranen solcher Chassis sind allerdings anfällig für Partialschwingungen und Membranresonanzen. Viele Hersteller spendieren ihnen deshalb eine zusätzliche mechanische Dämpfung, zum Beispiel durch watteähnliches Material zwischen Magnet und Folie. Entfernt man diese Resonanzdämpfer, so können die Lautsprecher geradezu grausig klingen. Nicht ganz unproblematisch ist auch ihre Abneigung gegen größere Membranauslenkungen. Man braucht deshalb beträchtliche Flächen, um isodynamische Lautsprecher auch noch im Mitteltonbereich einsetzen zu können.

Im Hochtonbereich dagegen werden sie seit Jahren von zahlreichen Boxenherstellern mit Erfolg verwendet. Gute Exemplare sind in Bezug auf Resonanzarmut, horizontalen Abstrahlwinkel, Wirkungsgrad, elektrische Belastbarkeit und Klang hochwertigen Kalotten durchaus ebenbürtig, teilweise sogar überlegen. Nur für Zweiwegboxen eignen sich isodynamische Hochtöner aus mechanischen Gründen nicht.

Die Entscheidung

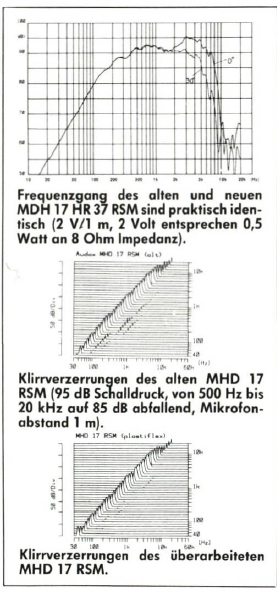

Will man Beeinträchtigungen des Klangs durch Gehäuse- und Membranresonanzen vermeiden, sollte man den Tieftöner besser nur bis 400 Hertz einsetzen. Oberhalb dieser Frequenz empfiehlt sich ein großer, mechanisch stabiler Konusmitteltöner. stereoplay entschied sich für den MHD17HR37 RSM von der Firma Audax. Seine Membran ist für ihre Größe relativ leicht (dynamische Masse knapp 10 Gramm), der Magnet sehr kräftig. Er ist mechanisch und elektrisch hoch belastbar - und klingt gut.

Den Audax MHD 17 gibt es in mehreren Varianten. Unter anderem als extrem antriebsstarke Disco-Version, deren Wirkungsgrad und maximaler Schalldruck allenfalls von guten Hornlautsprechern übertroffen wird. Für HiFi ist die unbeschichtete Normalversion aber am besten geeignet, die wegen ihres größeren linearen Hubs schon ab 300 Hertz eingesetzt werden kann. Der MHD 17 benötigt dafür ein eigenes Gehäuse von 4 bis 6 Litern Inhalt, das mit Dämmaterial zu füllen ist. Dieses Volumen können Trennwände vom Baßgehäuse “abzwacken“. Es ist also keine separate Mitteltonbox erforderlich.

Allerdings ist der MHD 17 nur bis etwa 3 kHz voll zu genießen. Bei höheren Frequenzen neigt seine ansonsten schön steife Membran zu weniger schönen Partialschwingungen (fmax = 2,5 kHz ± eine Terz, vergleiche stereoplays Technikbeilage aus Heft 6/86 ). Oberhalb 3 kHz zeigt der Frequenzschrieb deutliche Welligkeiten und eine unerwünschte Schallbündelung. Beide sind durch die Abmessungen und die Steifigkeit der Membran bedingt. Im Bereich zwischen 400 Hertz und 3 kHz tönt der Audax MHD 17 aber ganz hervorragend, und sein Preis ist mit etwa 120 Mark erfreulich gering.

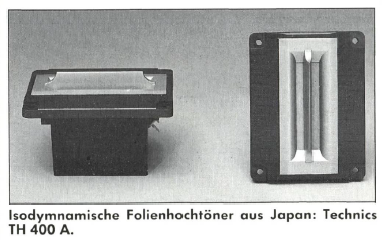

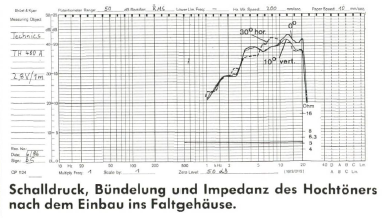

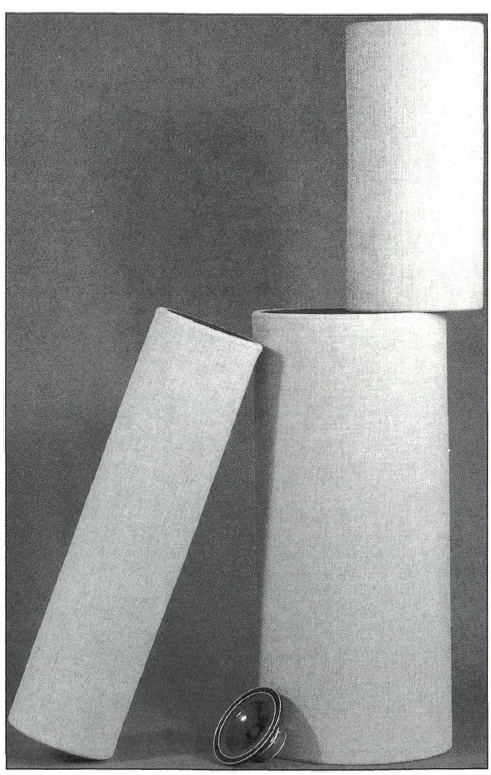

Bleibt die Frage nach geeigneten Hochtönern. Wer edle Chassis wie den KEF B 300 B im Baß und den Audax MHD 17 im Mitteltonbereich verwendet, sollte an erstklassigen Hochtönern nicht sparen. Hier griff stereoplay auf Altbewährtes zurück: Die isodynamischen Folienhochtöner TH 400 A von Technics. Aufgrund ihrer hohen Klangqualität findet man diese Chassis auch in zahlreichen Fertigboxen.

Dünne Lagen feinster Kunstwatte berühren die Membran des Hochtöners ganz leicht von beiden Seiten. Das macht sie so resonanzarm und impulssauber. In bezug auf Wirkungsgrad und horizontalen Abstrahlwinkel ist der TH 400 A mit 25-mm-Hochtonkalotten vergleichbar. Seine elektrische Belastbarkeit ist mit 20 Watt außergewöhnlich hoch.

Nur mechanisch geraten isodynamische Hochtöner leicht in Schwierigkeiten. Folienmembranen können nur geringste Hübe ausführen, bis sie das homogene Magnetfeld verlassen und die Wiedergabe verzerren. Wenn die für eine niedrige Ubergangsfrequenz erforderlichen Hübe Schwierigkeiten bereiten, dann muß man sich mit größeren Membranflächen behelfen. In der in diesem Kurs erarbeiteten Selbstbaubox sollen deshalb zwei Exemplare des TH 400 A zum Einsatz kommen. Dadurch werden die für konstanten Schalldruck erforderlichen Membranhübe und die nichtlinearen Verzerrungen auf die Hälfte reduziert, und die HiFi-Welt ist wieder in Ordnung.

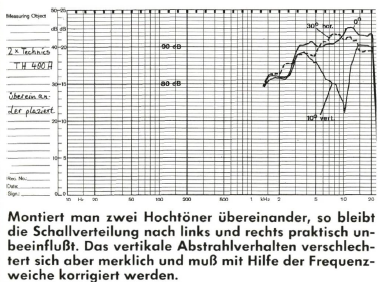

Nicht ganz, werden Kritiker einwenden, und sie haben recht. Auch wenn man beide Hochtöner übereinander plaziert, treten unweigerlich Interferenzen auf. Da sich die Schallwellen beider Lautsprecher überlagern, wird der vertikale Abstrahlwinkel ungünstig beeinflußt. Für stehende Zuhörer ist die Hochtonwiedergabe dann hörbar leiser als für sitzende.

Montiert man den Mitteltö- ner aus Platzgründen außerdem noch neben die Hochtöner, so verschlechtert sich auch das horizontale Abstrahlverhalten der Box - allerdings nur im Bereich der Übernahmefrequenz, in diesem Fall sind das etwa 3 Kilohertz.

Ganz gleich, ob man Mittelund Hochtöner neben- oder übereinander setzt, ohne Beeinträchtigungen des Abstrahlverhaltens läßt sich eine Mehrwegebox nicht realisieren. In zahlreichen Tests der stereoplay hat sich jedoch herausgestellt, daß Interferenzen zwischen den Chassis zumindest in vertikaler Richtung für einen guten Klang weniger entscheidend sind. Wenn man Kompromisse bei der Konstruktion einer Box eingeht - das muß man leider auch bei sehr teuren - dann am besten hier.

Gegenüber kleinen, breitwinklig abstrahlenden Hochtonkalotten hat der Einsatz von zwei Folienhochtönern sogar den Vorteil, daß weniger Schall zu den Wänden bzw. zu Fußboden und Dek- ke gelangt. Probleme mit reflektiertem, zeitlich verzögertem Schall werden dadurch verringert, und die Wiedergabe ist unerhört transparent und präzise. Breitwinklig abstrahlende Lautsprecher benötigen für einen guten Klang weitaus größere Abstände zu den Zimmerwänden und reagieren empfindlicher auf ihre Plazierung im Hörraum. Die hier vorgestellte Kombination ist diesbezüglich besonders flexibel und harmoniert mit fast allen Wohnzimmern.

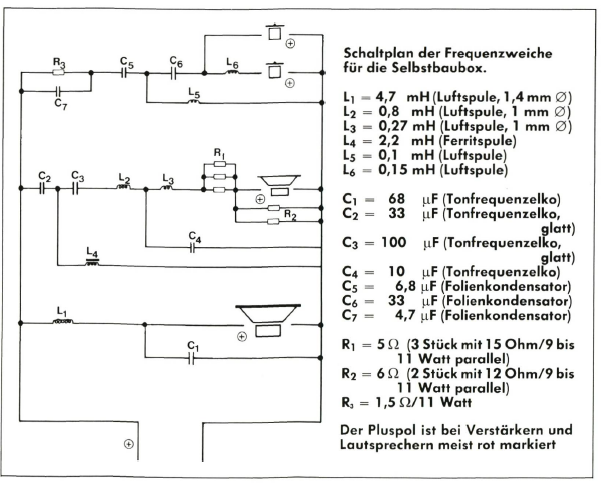

Trotzdem sollte man es mit Interferenzen nicht Übertreiben. Ein Mittel, um Probleme mit Überlagerungen von Schallwellen auf ein akzeptables Minimum zu reduzieren, ist die Frequenzweiche. Sie besteht aus Spulen, Kondensatoren und Widerständen, die nicht nur über die Trennfrequenzen zwischen den Chassis entscheiden. Die Frequenzweiche ist die “zentrale Schaltstelle“ einer Box.

Kurs: Die selbstgebaute Spitzenklassebox (V)

Weichenstellung

Eine zentrale Stellung beim Entwurf einer Box nimmt die Frequenzweiche ein. Sie begrenzt den Einsatzbereich der Chassis auf Frequenzen, für die sie sich optimal eignen. So hat es keinen Sinn, Baßchassis auch hohe Frequenzen zuzuführen, denn ihre Membranen sind zu groß und zu träge, um zehn- oder gar zwanzigtausend Schwingungen pro Sekunde auszuführen. Andererseits sind kleine Hochtonmembranen nicht zur Wiedergabe eines Kontrabasses oder einer großen Pauke geeignet.

Deshalb sorgt die Frequenzweiche einer Dreiwegbox zum Beispiel dafür, daß der Tieftöner nur die Anteile unterhalb 400 oder 800 Hertz verarbeiten muß, dann übernimmt der Mitteltöner die Wiedergabe. Je nach Konzeption endet sein Arbeitsbereich zwischen 3 und 6 Kilohertz, und ein Hochtöner ist für den Rest zuständig, für die rund drei Oktaven bis 15 oder 20 kHz.

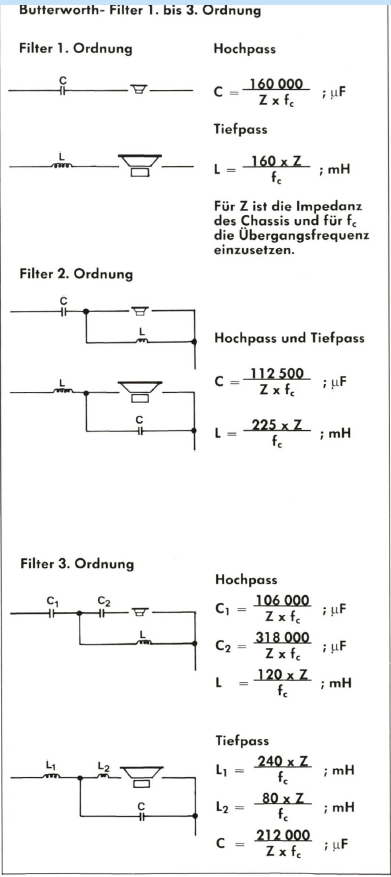

Ein Tiefpaß, der tiefe Frequenzen nahezu ungehindert passieren läßt, hohe dagegen bedämpft, besteht wenigstens aus einer Spule. Die im Lautsprecherbau verwendeten Spulen sind fast ausschließlich aus Kupferdraht gewik- kelt, der mit einer Lackschicht überzogen ist, um die einzelnen Windungen voneinander zu isolieren. Drahtspulen haben eine Induktivität, einen frequenzabhängigen Widerstand, der sich mit zunehmender Frequenz erhöht, und zwar auf das Doppelte pro Oktave.

Kondensatoren verhalten sich genau umgekehrt. Theoretisch halbiert sich ihr Wechselstromwiderstand jede Oktave mit zunehmender Frequenz. Kondensatoren werden in Frequenzweichen vor allem zur Abschwächung niederfrequenter Signale eingesetzt, worauf Mittel- und Hochtöner angewiesen sind.

Bei einem Tiefpaß 2. Ordnung verwendet man Kondensatoren aber auch in Parallelschaltung zum Baßchassis. Denn eine Spule in Serienschaltung reicht oftmals nicht aus, den Tieftöner an der Wiedergabe mittelhoher Frequenzen zu hindern. Der mittel- bis hochfrequente Signalanteil, der die Spule noch passiert, wird deshalb durch einen Kondensator mehr oder weniger kurzgeschlossen. Die Dämpfung eines Filters 2. Ordnung beträgt theoretisch 12 statt 6 Dezibel pro Oktave wie bei Filtern 1. Ordnung.

Entsprechendes gilt natürlich auch für Hochpaßfilter 2. Ordnung, nur daß hier die Kapazität in Reihe und die Induktivität parallel zum Hochtöner geschaltet ist.

Bei einem Filter dritter Ordnung schließlich wird zwischen das Filter 2. Ordnung und das Chassis noch ein Filter 1. Ordnung eingefügt. Die Dämpfung beträgt dann 18 dB pro Oktave. Filter noch höherer Ordnung werden im Lautsprecherbau relativ selten verwendet.

Die Maßeinheit für Spulen ist “Henry“ beziehungsweise Millihenry (mH) und für Kondensatoren “Farad“ beziehungsweise Mikrofarad (![]() ).

).

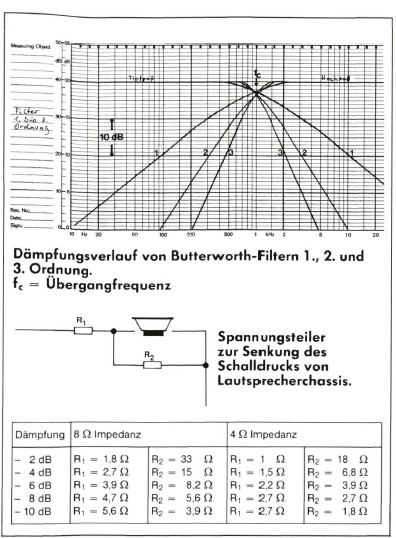

Neben Induktivitäten (Spulen) und Kapazitäten (Kondensatoren) Findet man in Frequenzweichen aber auch rein ohmsche Widerstände. Ihre Impedanz ist praktisch frequenzunabhängig, und ihre Aufgabe besteht in der Regel darin, den Schalldruck der Chassis einer Kombination einander anzupassen. Ist beispielsweise der Mittel- töner lauter als Tief- und Hochtöner, weil er einen höheren Wirkungsgrad aufweist, so können Widerstände seinen mittleren Schalldruck auf das gewünschte Maß reduzieren.

Frequenzweichen beeinflussen allerdings nicht nur den frequenzabhängigen Schalldruck der Lautsprecher, sondern auch ihre Impedanz, ihr Phasen- und Impulsverhalten und zum Teil auch die Höhe der nichtlinearen Verzerrungen. So ist es nicht weiter verwunderlich, daß es eine Reihe ganz unterschiedlicher Schaltungskonzepte gibt, deren Verfechter meist einen dieser Aspekte in den Vordergrund stellen. Die Untersuchung der Weichenarten und der zugrundeliegenden Theorien könnte viele Seiten füllen.

Statt dessen werden hier lediglich die Butterworth-Filter 1. bis 3. Ordnung vorgestellt, die einen Mittelweg zwischen den Extremen beschreiten, noch relativ einfach zu handhaben und auch am weitesten verbreitet sind. Wie man Butterworth-Filter berechnet und wie sie sich im Idealfall auf den Frequenzgang auswirken, ist den Abbildungen zu entnehmen.

In der Praxis müssen Butter-worth-Filter allerdings meist noch etwas modifiziert werden.

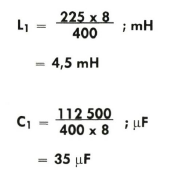

Weichenstellung für die Bässe

Der KEF-Tieftöner B 300 B verfügt über keine übermäßig laute Mitteltonwiedergabe wie viele seiner Kollegen. Für ihn reicht bereits ein Tiefpaß 2. Ordnung aus, der aus einer Spule und einem Kondensator besteht. Bei einer Impedanz von 8 Ohm und einer Übergangsfrequenz zum Mitteltöner in Höhe von 400 Hertz errechnen sich die benötigten Bauteile wie folgt:

Um den Frequenzgang zu linearisieren, ist die Induktivitat vor dem Baßchassis in den meisten Fällen gegenüber den errechneten Werten zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Wegen seines ausgeglichenen Frequenzgangs hat der B 300 B diese Korrektur nicht nötig. Allerdings ist die Induktivität seiner Schwingspule überdurchschnittlich hoch und muß kompensiert werden, sonst verschiebt sich die Übergangsfrequenz gegenüber den Berechnungen. Dazu reicht es aus, Ci etwa zu verdoppeln. Gebräuchliche und daher in Lautsprecherläden leicht erhältliche Werte für L1 und C1 sind 4,7 mH und 68 ![]() .

.

Um die mit 200 Watt recht hohe Nennbelastbarkeit des Tieftöners voll ausnützen zu können, lohnt sich die Anschaffung einer Luftspule mit 1,4 Millimeter Drahtstärke. Die preiswerteren Glok- kenkern-Ferritspulen eignen sich leider nicht für Leistungen von 200 Watt und mehr. Luftspulen mit geringerer Drahtstärke sind auch nicht optimal, da ihr höherer Gleichstromwiderstand zu Leistungsverlusten führt und den totalen Q-Faktor (siehe Technikbeilage in Heft 7/86) im Baßbereich deutlich anhebt. Eine Luftspule mit 4,7 mH Induktivität und 1,4 mm Drahtstärke hält diese Faktoren noch vernachlässigbar gering. Für C1 genügt ein üblicher Tonfrequenzelko. Die Toleranz sämtlicher Bauteile sollte 10 Prozent aber nicht überschreiten.

Bässe müssen Mitten weichen

Der Mitteltöner benötigt einen Bandpaß, das heißt, einen Tief- und einen Hochpaß, da er nur zwischen 400 Hertz und 3 Kilohertz wirksam sein soll. Um Probleme mit großen Membranhüben unterhalb 400 Hz und mit Partialschwingungen oberhalb von 3 kHz zu umgehen, empfehlen sich Filter 3. Ordnung. Der Hochpaß erfordert daher Kondensatoren mit 33 und 100 ![]() sowie eine Spule mit 2,2 mH Induktivität.

sowie eine Spule mit 2,2 mH Induktivität.

Beim Errechnen der Bauteile für den Tiefpaß ist zu berücksichtigen, daß der Audax- Mitteltöner MHD17 zu einer Schalldrucküberhöhung zwischen 3 und 5 kHz neigt. Um einen insgesamt ausgeglichenen Frequenzgang zu erhalten, muß der Tiefpaß in diesem Bereich daher schon deutlich wirksam sein. Aus diesem Grund sind bei den Berechnungen etwa 2,5 statt 3 kHz als Trennfrequenz zwischen Mittel- und Hochtönern einzusetzen. So ergeben sich 0,8 mH und 0,27 mH für die Spulen sowie 10 ![]() für die Kondensatorkapazität.

für die Kondensatorkapazität.

Aber der MHD 17 ist noch etwas anspruchsvoller. Sein mittlerer Schalldruck liegt mit rund 95 dB/1 W/lm deutlich über dem des Tieftöners. Für einen ausgeglichenen Frequenzgang der Box muß er mit Hilfe von Widerständen um 6 Dezibel gedrosselt werden. Ein breitbandiger, “typisch deutscher“ Frequenzgang verlangt sogar nach 8 dB Dämpfung. Um die Impedanz von 8 Ohm beizubehalten, genügt aber nicht ein einfacher Widerstand zur Schalldruckkorrektur - es muß schon ein Spannungsteiler aus zwei Widerständen sein, der die Impedanz konstant hält. Erst dann ist die Schaltung für den Mitteltöner komplett.

In höheren Regionen

Auch die Weiche für die Hochtöner hat’s in sich. Um die Chassis mechanisch möglichst wenig zu beanspruchen, kommt wieder ein Filter 3. Ordnung zum Einsatz.

Bei Parallelschaltung beider Hochtöner halbiert sich die effektive Impedanz und beträgt nur noch 2,6 Ohm. Nach der Gleichung für Hochpaß-Filter 3. Ordnung ergeben sich bei einer Übergangsfrequenz von 3 kHz dann: 13,5 pF für C5, 40 pF für C6 und 0,1 mH für L5.

ln der Praxis muß C5 jedoch auf 6,8 ![]() reduziert werden. Denn werden beide Hochtöner übereinander plaziert, tritt im Winkel von ± 10 Grad vertikal zur Lautsprecherachse eine tiefe Schalldrucksenke bei 10 kHz auf. Verzögert man die Wiedergabe eines der Chassis geringfügig mit Hilfe einer geeigneten Spule, so läßt sich das Abstrahlverhalten bei 10 kHz merklich verbessern. Dafür zeigen sich kleinere Senken bei 7 und bei 15 kHz. Da diese Senken weniger ausgeprägt sind und der für die Höchsttonwiedergabe entscheidende Bereich zwischen 10 und 12 kHz nun bei üblichen Hörpositionen wieder “voll da“ ist, machen sich die Interferenzen klanglich nicht mehr negativ bemerkbar.

reduziert werden. Denn werden beide Hochtöner übereinander plaziert, tritt im Winkel von ± 10 Grad vertikal zur Lautsprecherachse eine tiefe Schalldrucksenke bei 10 kHz auf. Verzögert man die Wiedergabe eines der Chassis geringfügig mit Hilfe einer geeigneten Spule, so läßt sich das Abstrahlverhalten bei 10 kHz merklich verbessern. Dafür zeigen sich kleinere Senken bei 7 und bei 15 kHz. Da diese Senken weniger ausgeprägt sind und der für die Höchsttonwiedergabe entscheidende Bereich zwischen 10 und 12 kHz nun bei üblichen Hörpositionen wieder “voll da“ ist, machen sich die Interferenzen klanglich nicht mehr negativ bemerkbar.

Die Induktivität der dazu erforderlichen Spule muß 0,15 mH betragen und sollte vor dem unteren Hochtöner sitzen. Der Schalldruck dieses Folienlautsprechers wird durch die Spule gleichzeitig mit 6 Dezibel pro Oktave oberhalb von 5 Kilohertz abgesenkt. Zwischen 3 und 5 kHz, dort wo ein einzelner Hochtöner mechanisch überfordert würde, addieren sich die Schallanteile beider Chassis jedoch wie gewünscht.

Allerdings erhöht sich nun auch der Gesamtschalldruck nur noch zwischen 3 und 5 kHz, und der Frequenzgang muß korrigiert werden. Daher hat C5 nur 6,8 statt der errechneten 13,5 pF zu betragen. Aufgabe des zweiten Hochtöners ist es ja, einen Komparsen mechanisch zu entlasten, und nicht, den Frequenzgang zu beeinflussen. Damit sich die Einsatzbereiche von Mittel- und Hochtönern möglichst wenig überlappen, ist außerdem für C6 ein Kondensator mit 33 ![]() statt der errechneten 40

statt der errechneten 40 ![]() zu verwenden.

zu verwenden.

Und noch etwas ist zu berücksichtigen. Eine Impedanz von 2,6 Ohm bei Parallelbetrieb beider Hochtöner ist für viele Verstärker zu gering. Ein Serienwiderstand mit 1,5 Ohm, vor den Hochpaß geschaltet, erhöht die Impedanz auf unkritische 4 Ohm und dient gleichzeitig dazu, den etwas überhöhten Schalldruck zu reduzieren. Um dem Höchsttonbereich noch zu einer Spur mehr Prägnanz zu verhelfen, kann dieser Serienwiderstand mit einem Kondensator von 4,7 ![]() überbrückt werden. Dies ist aber Geschmackssache.

überbrückt werden. Dies ist aber Geschmackssache.

Wer sich dafür entscheidet, sollte hier wie auch bei den anderen Kapazitäten vor den Hochtönern auf Folienkondensatoren zurückgreifen, die etwas besser, dafür aber auch teurer sind als Tonfre- quenzelkos.

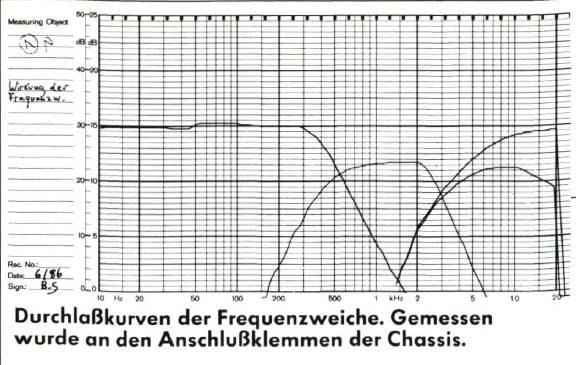

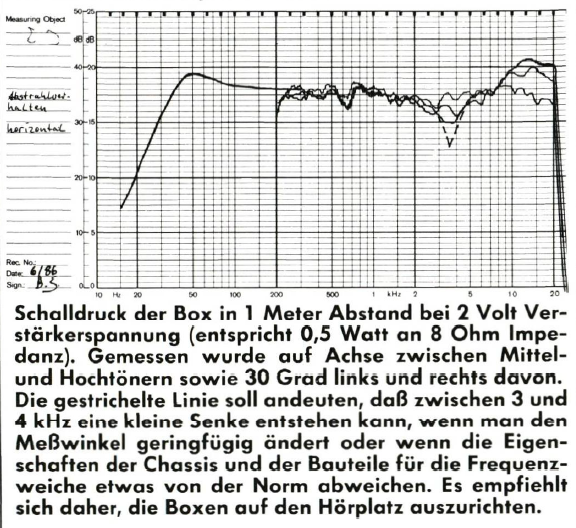

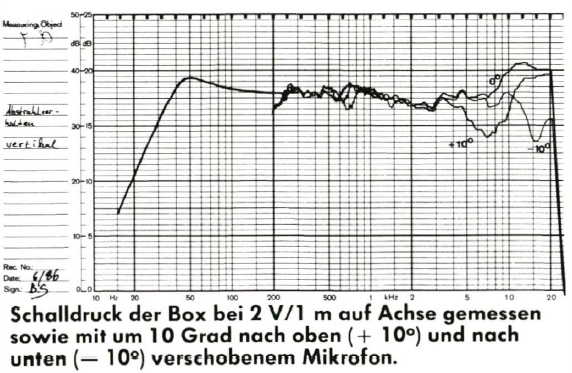

Das obere Diagramm auf dieser Seite zeigt, in welchem Umfang Frequenzgangvariationen durch Änderungen von Bauteilen der Weiche zu empfehlen sind. Eine kleine Höhenanhebung auf Achse ist in allen Fällen unbedingt erstrebenswert, denn bei geringen Änderungen der Meßoder Hörposition verschwindet sie praktisch. Wegen des eingeschränkten Abstrahlwinkels und des geringeren Anteils an Indirektschall wirkt die Höchsttonwiedergabe tatsächlich etwas leiser, als es die Messungen auf Lautsprecherachse erwarten lassen.

Welche der drei Frequenzgangvarianten am besten klingt, läßt sich nicht so einfach entscheiden. Man sollte ruhig ein wenig experimentieren, bis die Klangbalance den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Weitere Meßprotokolle, eine Klangbeschreibung und vor allem ein detaillierter Bauplan folgen in der nächsten stereo play. Berndt Stark

Kurs: Die selbstgebaute Spitzenklassebox (VI)

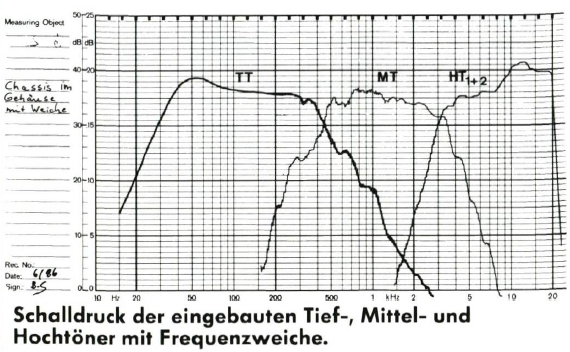

Der Bauplan

Die letzte Technikbeilage widmete sich der Weiche für die Selbstbaubox und zeigte, wie man zwischen verschiedenen Frequenzgängen auswählen kann. Im Hörtest verbuchte bei klassischer Musik die im Hochtonbereich zurückhaltendere “britische“ Version einige Pluspunkte. Insgesamt klang die Variante mit leichter Loudnesscharakteristik jedoch spritziger, lebendiger, etwas voluminöser und brillanter. Die Version mit dem ausgeglichensten Frequenzgang wirkte ein wenig kühler und härter, auch wenn es sich nur um winzige Nuancen handelte.

Die Besonderheiten im unteren Frequenzbereich liegen vor allem in der kräftigen und sauberen Tiefbaßwiedergabe. Mit dem Baßchassis B 300 B ist dem Hersteller KEF ein kleines Meisterwerk gelungen. Aufgrund der geschickten Wahl der einzelnen Parameter wie Membranmasse und -hub, Compliance und Magnetstärke eignet sich dieser Tieftöner nicht nur für Reflexboxen, sondern auch für andere Gehäusearten. Solche Chassis findet man selten auf dem Lautsprechermarkt.

Der Audax-Mitteltöner ist klanglich eher unauffällig, was als Kompliment aufgefaßt werden kann. Seine Membran ist unterhalb 3 Kilohertz sehr resonanzarm und die Schallbündelung stärker als bei kleineren Konkurrenten. Daher verträgt sich der MHD 17 optimal mit den beiden Folienhochtönern TH 400 A von Technics. Diese Chassiskombination erfreut durch ein erstaunliches Auflösungsvermögen im Mittel- und Hochtonbereich sowie durch ungewöhnlich präzise Wiedergabe.

Der eingeschränkte Abstrahlwinkel sorgt dafür, daß weniger Schall zu den Wänden, zur Decke und zum Fußboden gelangt. Da außerdem der Tieftöner mehr als 60 cm vom Boden entfernt ist und somit die Raumresonanzen nicht unnötig heraufbeschwört, bleiben die klanglichen Vorzüge des Lautsprechers selbst bei nicht optimaler Aufstellung im Hörraum noch weitgehend erhalten. In dieser Beziehung ist die Selbstbaubox überdurchschnittlich tolerant, flexibel und “wohnraumfreundlich“.

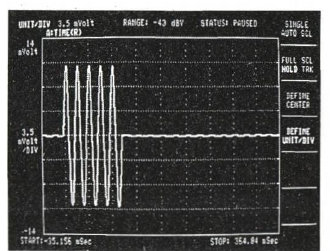

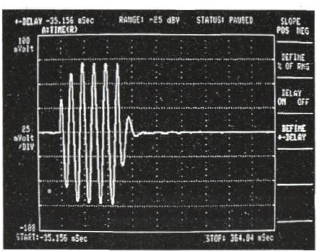

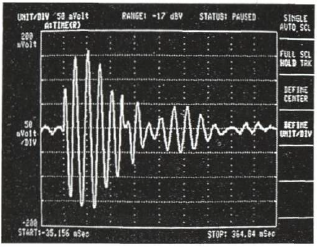

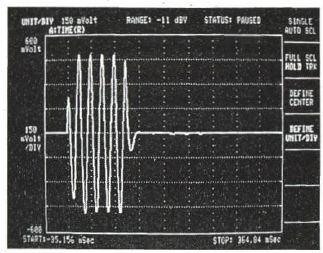

Zudem bietet sie eine hervorragende Tiefenstaffelung und Ortbarkeit der Instrumente, auch bei komplexen Orchesterpassagen. Und selbst discogewohnte Popfans kommen auf ihre Kosten: In stereoplays Schalldrucktest mit kurzen Sinustönen zwischen 40 und 500 Hertz schaffte die Selbstbaubox klaglos Maximalpegel in Höhe von 115 dB in 1 Meter Abstand. Und bei der Ermittlung der Impulsbelastbarkeit mit Musik brachten nicht einmal 400 Watt Verstärkerleistung die Box zur Strecke. Die Nennbelastbarkeit beträgt etwa 200 Watt, als Mindestverstärkerleistung genügen schon 25 Watt an 8 Ohm Impedanz.

Während der Hörtest der Lautsprecher sehr positiv ausfiel, zeigten die Messungen doch auch einige Schattenseiten des Selbstbaus von Boxen. Bei Tief-, Mittel- und Hochtöner wichen stereoplays Meßprotokolle deutlich von den Herstellerangaben ab. So verfügt der Baß B 300 B über eine höhere Nachgiebigkeit der Membranzentrierung und ein wesentlich größeres Äquivalentvolumen als vom Werk angegeben. Die Resonanzspitzen des Mitteltöners oberhalb von 3 kHz sind im Frequenzschrieb des Herstellerprospekts kaum auszumachen. Und der tatsächliche Wirkungsgrad der Folienhochtöner liegt weit unter dem vom Importeur genannten Wert. Ginge man von den Herstellerangaben aus, so müßten Gehäuse und Frequenzweiche völlig anders konzipiert werden, um einen vergleichbaren Frequenzgang der Kombination zu erhalten.

Leider sind solche Unstimmigkeiten in den Datenblättern der Chassisproduzenten nicht die Ausnahme, sondern beinahe die Regel. Das macht es unnötig schwierig, gute Boxen selbst zu entwerfen, wenn man nicht über ausreichende Möglichkeiten verfügt, die relevanten technischen Daten selbst zu messen. Es kommt aber noch ein weiterer Stolperstein hinzu: Die Chassis können aufgrund zu großer Fertigungstoleranzen hörbar voneinander abweichen. Besonders im Bereich der Grundresonanz und oberhalb der Frequenz, deren Wellenlänge dem effektiven Membrandurchmesser entspricht (fmax), sind Exemplarstreuungen keine Seltenheit. Innerhalb des optimalen Einsatzbereichs allerdings waren die Unterschiede zwischen zahlreichen Einzelchassis verschwindend gering, als deren Tauglichkeit für den Einsatz in der Selbstbaubox geprüft wurde.

Fertigboxenhersteller rechnen grundsätzlich mit Abweichlern, und bei nobleren Produkten werden die Chassis vor dem Einbau von Hand selektiert, damit alle Lautsprecher einer Serie weitgehend gleich sind. Das schraubt ihren Preis unweigerlich in die Höhe. Weitere Kostenfaktoren sind die oftmals aufwendige Entwicklung und die langwierige Feinabstimmung des Klangs sowie Lagerhaltung, Vertrieb und Händlergewinnspannen. Ein fairer Preisvergleich zwischen Fertigboxen, aber auch Bausätzen einerseits und Eigenkonstruktionen andererseits ist aus diesen Gründen kaum möglich. Deshalb verzichtet stereoplay auf eine Einstufung der Selbstbaubox innerhalb der “Rang und Namen“-Liste.

Rein meßtechnisch ließe sich die Selbstbaubox durchaus noch verbessern. Andere Mitteltonchassis zum Beispiel ermöglichen geringere Klirrwerte in den unteren Mitten, sind aber meist weniger impulsfreudig, können aus mechanischen Gründen keine so hohen Pegel liefern oder bieten eine zu geringe elektrische Belastbarkeit. Es wäre erfreulich, wenn der Hersteller Audax den Schönheitsfehler im Klirrspektrum beseitigen könnte, der auf kleine Nichtlinearitäten des Magnetfelds zurückzuführen sein dürfte und bei allen probeweise gemessenen Exemplaren vorgefunden wurde.

Mit Kalottenchassis im Mittelhochtonbereich ließen sich außerdem Klirr- und Abstrahlverhalten verbessern, die Box klingt dann aber unter Umständen weniger ortungsscharf, präzise und resonanzarm und reagiert empfindlicher auf eine weniger günstige Aufstellung im Hörraum, wenn die Chassis den Schall sehr breitwinklig verteilen. Deswegen nehmen manche Hersteller (zum Beispiel Infinity oder Quadral) lieber den etwas stärkeren Klirr von Folienhochtönern in Kauf, der bei sehr hohen Lautstärken den Klang ein wenig heller erscheinen läßt als vom Frequenzgang her zu vermuten wäre. Leider ist es kaum möglich, die nichtlinearen Verzerrungen solcher Hochtöner zu verringern, ohne gleichzeitig ihren Wirkungsgrad um mehrere Dezibel zu senken.

Überhaupt bringt jede Verbesserung von Lautsprechern in einer Hinsicht fast zwangsläufig Verschlechterungen in anderen Bereichen mit sich, seien sie meßtechnischer oder klanglicher Art. Gerade deshalb ist es so schwierig, Spitzenklasseboxen zu entwickeln, die besonders hohe Anforderungen an das harmonische Zusammenwirken der einzelnen Bestandteile stellen. Hier liegt auch die Begründung dafür, daß sich nur wenige Lautsprecher in stereoplays Absoluter Spitzenklasse tummeln. Rein äußerlich ist ihnen vielleicht nicht einmal Besonderes anzumerken, die Meßwerte geben auch meist nicht viel her, und nur der hohe Anschaffungspreis läßt ungefähr erahnen, daß der Entwickler monatelang getüftelt und probiert hat, geplant, gebaut und wieder verworfen. Sich mehrfach nahe am Ziele wähnend, wurde er wieder und wieder enttäuscht - bis sie sich eines Tages endlich einstellte, die klangliche Offenbarung, der sein ganzes Streben galt. Der Außenstehende allerdings erfährt von alledem nichts. Er interessiert sich nur für das fertige Produkt und fragt sich möglicherweise, ob es mit dem Preisschild denn seine Richtigkeit hat.

Montagearbeiten

Damit auch stereoplays Selbstbauvorschlag zur fertigen Spitzenklassebox heranreifen kann, folgen nun noch ein paar Tips für den Zusammenbau. Ob man mit dem Sockel, dem Faltgehäuse oder der Frequenzweiche beginnt, ist prinzipiell egal.

Für die Weiche benötigt man zunächst eine 30 mal 36 cm große Sperrholzplatte mit 10 bis 16 mm Stärke. Diese Abmessungen lassen sowohl die spätere Unterbringung oben auf der Box als auch unten im Sockel zu. Wer sie den Blicken Neugieriger entziehen möchte, kann sie auch innen auf dem Boden des Gehäuses befestigen - spannende Experimente mit Frequenzgangkorrekturen sind dann allerdings nicht mehr möglich.

Auf dieses Sperrholzbrett werden die Bauteile geklebt oder geschraubt, die in der letzten Technikbeilage ausführlich vorgestellt wurden. Für die Spulen sind nichtmagnetische Messingschrauben vorzuziehen, die die Induktivität nicht beeinflussen. Sitzen die Kondensatoren, Widerstände und Spulen fest, so werden sie dem Schaltplan entsprechend verdrahtet und verlötet. Für den Weichenaufbau sollte man sich ruhig einen Nachmittag Zeit nehmen, um keine Schaltungsfehler zu riskieren. Die Zuleitungen für die Chassis und den Verstärker versieht man am besten mit großen Lüsterklemmen oder Steckverbindungen.

Viel einfacher hat man es mit dem Sockel der Selbstbaubox. Nach dem Zusägen werden die Stabholzplatten miteinander verleimt oder verschraubt und anschließend gebeizt oder lackiert. Danach klebt man zur akustischen Entkopplung ein paar Streifen Tesamoll auf die obere Sockelplatte, auf der später die fertige Box stehen wird.