CD-Spieler: Wieso Klangunterschiede?

Viele Wege führen von den optisch abgetasteten Bits zum ausgangsseitigen Tonsignal. Ob die verschiedenen Techniken zu hörbaren Klangunterschieden führen, weiß man nicht. Das liegt primär am Begrif „hörbar“, der dem Techniker Probleme aufgibt. Heißt „hörbar“ soviel wie „für jeden gehörbeschädigten Disco-Freak mit 100% Sicherheit wahrnehmbar“? Oder etwa „gerade noch von 20% der Tonmeister mit 55% Sicherheit wahrnehmbar“? Der traumhaft sicheren Klangbeurteilung von CD-Spielern in der Fachpresse kann man ganz vorsichtige Meinungen von Tonmeistern sowie differenzierte Ergebnisse von Blindtests nüchtern gegenüberstellen.

Immerhin befinden sich die HiFi-Zeitschriften weltweit im Konsens darüber, daß ein leichter Klangunterschied zwischen CD-Spielern mit und ohne Oversampling besteht. Bei anderen möglichen Ursachen als der verwendeten Wandlungstechnik diese werden wir in der nächsten Beilage betrachten - existieren noch keine Kriterien der Beurteilung. Hier soll zuerst der technische Unterschied zwischen der Digital/Analog-Wandlung ohne und mit Oversampling behandelt werden. Technische Unterschiede bei der Realisierung von CD-Spielern gibt es verwirrend viele. Um da Ordnung zu machen, müssen wir zuerst einige Spielregeln schaffen. Beim Betrachten der Wandler- und Filtertechnik werden wir annehmen, die digitalen Signale seien fehlerfrei und die Fehlerkorrektur erfülle ihre Aufgabe perfekt (wir lassen nur quasi außer Betracht, daß die behandelten Wandler in einem CD-Spieler sitzen). Erst in einem nächsten Beitrag kommen mögliche, vermutete Stereoeffekte aus dem reellen CD-Spieler, die den CD-Klang beeinflussen können (aber nicht müssen), zur Sprache. Es wird sich hoffentlich zeigen, daß eine Vielzahl bizarrer Effekte sich doch brav der Kausalität und dem gesunden Menschenverstand unterwirft.

Tonfrequenzsignal und hochfrequentes Störsignal

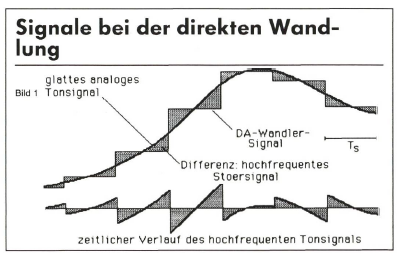

Der digital aufgezeichnete Ton der CD muß zu einem verstärkertauglichen Analogsignal umgesetzt werden. Speist man einen DA-Wand- ler im Takt der Abtastfrequenz, resultiert aber ein Treppensignal, das vom herkömmlichen, glatten Audiosignal deutlich abweicht (Bild 1). Deglitcher-Schaltungen runden zwar die rechteckigen Übergänge des Signals, ändern jedoch an den folgenden Betrachtungen wenig. Ein Signal mit solchen Übergängen aber enthält hochfrequente Komponenten, die - dank der hohen Abtastfrequenz der CD - außerhalb des Tonfrequenzbereichs liegen (diese hochfrequenten Störkomponenten werden durch die gegenseitige Modulation zwischen dem periodischen Abtastsignal, das sehr oberwellenreich ist, und dem tonfrequenten Signal hervorgerufen).

Das Abtasttheorem besagt aber, daß das ursprüngliche Audiosignal durch Tiefpaßfilterung aus den Abtastwerten zurückgewonnen werden kann. Die Differenz zwischen dem ideal glatten und dem treppenförmigen Signal enthält also nur Frequenzkomponenten außerhalb des Bereichs („Ultraschallkomponenten“).

Dieser Ultraschallanteil am Ausgang des Wandlers ist aus mehreren Gründen störend:

- Bei hohen Pegeln kann er zu Intermodulation in Endstufen Anlaß geben

- Hochtöner schätzen generell keine Signalkomponenten hoher Frequenz mit starken Pegeln

- dem Tonsignal überlagerte Fremdkomponenten bringen die Meßtechnik durcheinander

- und schließlich will man es vermeiden, daß beispielsweise ungeschirmte Lautsprecherkabel Signalanteile im Radiobereich führen.

Das Fazit ist, daß das hochfrequente Störsignal unterdrückt werden muß. Offen bleibt nur, welche Signaldämpfung sinnvoll ist, wie sie sich erreichen läßt, ohne daß Tonsignal selbst zu schädigen, und welche Technik sich dazu am besten eignet.

Das Audiosignal kann sich theoretisch bis 20 kHz erstrecken; die tiefste Komponente des hochfrequenten Störsignals tritt in diesem Fall bereits bei 24.1 kHz auf. Ein Tiefpaßfilter zur Beseitigung der unerwünschten Hochfrequenzen muß also bis 20 kHz flach sein und ab 24.1 kHz dämpfen. Welligkeiten des Tonfrequenzgangs von ein bis zwei Zehntel Dezibel nehmen auch Puristen noch gelassen hin. Über die erforderliche Dämpfung streiten sich die Gelehrten (die weniger Gelehrten leider auch) seit langem.

Mit ca. 96 dB Dämpfung erreicht man, daß sogar die von einem 20-kHz-Signal mit Vollpegel herrührenden Störkomponenten bis auf das Niveau des Quantisierungsrauschens unterdrückt werden; da bleiben Hochtöner-Beschädigungen und Intermodulationen sicher aus. Ein Vollpegelsignal bei 20 kHz zerstört aber wohl jeden Lautsprecher und ist also kein realistischer Testfall. Auch das Argument der Intermodulation spricht nicht für 96 dB Dämpfung: Intermodulation tritt ja nicht auf, wenn Fremdsignale nur schwach aus dem Rauschen herausragen. Die Meßtechnik ist der eigentliche, wenn auch bizarre Grund für gnadenlose Filterung: Klirrmeßgeräte unterscheiden nicht immer zwischen hörbaren Störsignalen und unbedenklichen Signalresten außerhalb des Übertragungsbereichs. Da kann man den Testern übermäßige Denkarbeit (und den vielleicht unzumutbaren Einsatz eines Meßfilters) ersparen, indem man in CD-Spielern ein Meßfilter einbaut. Der letzte Grund - das Vermeiden von Störungen an anderen Geräten - ist wohl der gewichtigste, aber leider kein Modethema.

Ideal wäre es, wenn es außerhalb des tonfrequenten Übergangsbereichs gar keine Energie gäbe. Wieviel Dämpfung ist aber realistisch? Sind 90 dB Dämpfung bei 40 kHz viel besser als 80 dB? Oder wäre das bereits Overkill? Genügen 60 dB? Keine Norm für Digitalaudio schreibt vor, wie sauber die Signale sein müssen; vernünftig wäre eine bescheidene Anfangsdämpfung (technisch genügen 50 dB; werbemäßig vielleicht nicht), die mit steigender Frequenz aber stetig zunimmt, der elektronischen Umwelt zuliebe.

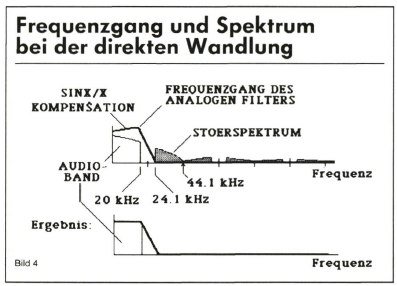

Der Sinus x/x-Effekt

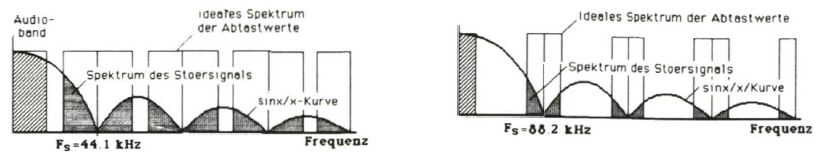

Gemäß Theorie sind Abtastwerte unendlich schmale Impulse mit einem unbegrenzten Frequenzspektrum. In der digitalen Domäne genügt es, mit Zahlen zu operieren, ohne sich darum zu kümmern, wie sie im Zeitbereich aussehen sollen. Bei der Umsetzung ins Analoge hingegen ist es weder möglich noch sinnvoll, sehr schmale Impulse zu verwenden; die DA-Wandler sollen von einem Abtastpunkt zum andern einen konstant gehaltenen Ausgangswert haben. Der Ersatz unendlich schmaler Impulse durch Treppenkurven reduziert den Hochfrequenz-Inhalt des Signals drastisch und läßt sich als sinus x/x-Kurve im Frequenzbereich darstellen: Der erste Nulldurchgang (Punkt unendlicher Dämpfung) tritt bei der Abtastfrequenz Fs auf. Bei 44.1 kHz Abtastfrequenz ist der sin x/x-Effekt innerhalb des Tonfrequenzbereichs bereits deutlich messbar, in der Form eines Höhenabfalls, der kompensiert werden muss (0.75 dB bei 10 kHz, 3.2 dB bei 20 kHz). Bei Oversampling ist die Abtastfrequenz höher, der Effekt im Tonfrequenzbereich entsprechend kleiner (nur 0.18 dB bei 20 kHz im Falle des vierfachen Oversampling). Die sehr starke Dämpfung in der Nähe der Abtastfrequenzen und ihrer Vielfachen ist als „Gratis-Filterung“ technisch günstig und insbesondere bei Oversampling wirksam.

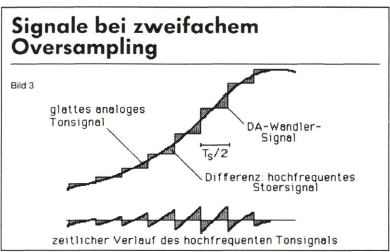

Zwei Wege zum glatten Ausgangssignal

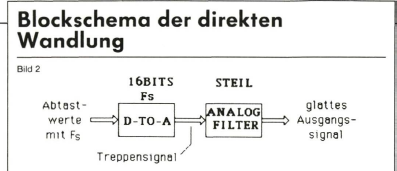

Das hochfrequente Störsignal, das von der Treppenform des DA-Signals herrührt, kann nun auf zwei Arten beseitigt werden: Ein analoges Filter kann es entfernen (Bild 2); oder man kann das Störsignal von Anfang an klein halten, indem der DA-Wandler eine Treppenkurve erzeugt, die näher am idealen Verlauf liegt, das heißt feinere Treppenstufen durch erhöhte Abtastrate (Bild 3); ein einfaches analoges Filter kann bei Bedarf die Arbeit vervollständigen. Das erste Verfahren ist die direkte Wandlung, das zweite bedeutet Oversampling.

Direkte Wandlung

Die direkte Wandlung zuerst. Der DA-Wandler wird mit einer Folge von Abtastwerten mit der Rate Fs (Abtastfrequenz) gespeist, und sein Ausgang bleibt während der Zeit Ts konstant. Bei der direkten Wandlung beginnt das Frequenzspektrum des Störsignals unmittelbar nach der halben Abtastfrequenz, mit einer langsamen Abnahme der Amplitude, einer sin x/x-Kurve entsprechend (Bild 4).

Analoge Filter zur Unterdrückung des hochfrequenten Störanteils lassen sich sowohl passiv (mit Spulen und Kondensatoren) als auch aktiv (mit Widerständen, Kondensatoren und Operationsverstärkern) realisieren. Halbleiterfilter (Switched Capacitor Filters) können aus Qualitätsgründen (Rauschen und Klirrfaktor) nicht eingesetzt werden. Meistens kommen aktive Filter als Dickfilm-Module mit Laser-Abgleich der Komponenten zum Einsatz. Die Filterordnung ist nicht gerade bescheiden (7,9, gelegentlich sogar 11); es ist nicht einfach, Frequenzgangabweichungen von weniger als 0,25 dB über längere Zeit zu garantieren. Die Aktivfilter liefern aber, bei optimaler Dimensionierung und perfektem Abgleich, die Werte von Rauschen und Klirrfaktor, die von der 16-Bit-Technik verlangt werden.

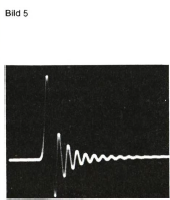

Charakteristisch für CD-Spieler mit direkter Wandlung ist eine asymmetrische Impulsantwort (Bild 5). Die hängt hauptsächlich mit dem Phasengang bei mittleren und hohen Frequenzen im Tonübertragungsbereich zusammen, und nur zum Teil mit dem Filterabfall oberhalb 20 kHz. Untersuchungen der japanischen Rundfunkanstalt NHK (ein Pionier bei Digitalaudio) an typischen Digitalaudiofiltern scheinen die Hörbarkeit dieser Phasenverzerrungen zu belegen. Sicher ist jedenfalls, daß das Ohr nur schwach phasenempfindlich ist; da können andere Effekte die Klangeigenschaften von CD-Spielern in vergleichbarem (ohnehin sehr kleinen) Maß beeinflussen.

Asymmetrische Impulsantwort bei direkter Wandlung

Oversampling

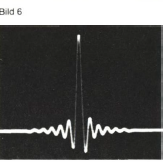

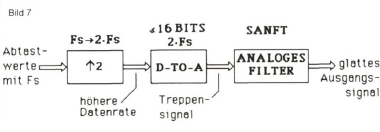

Die andere Methode, ein Ausgangssignal ohne Störkomponenten im Ultraschallbereich zu erzeugen, beruht auf dem Betrieb der DA-Wandler mit einer höheren Datenrate. Dazu müssen aus den Abtastwerten bei Fs die der erhöhten Abtastrate entsprechenden neuen Zwischenwerte berechnet werden. Mathematische Formeln zur genauen Berechnung der Zwischenwerte des Tonsignals, die im ganzen Tonfrequenzbereich von 0 bis 20 kHz genau bleiben, lassen sich zwar finden; aber einfache Rechenvorschriften wie die lineare Interpolation eignen sich nur für niederfrequente Signale. Die Aufgabe der Erhöhung der Abtastfrequenz läßt sich als ein Problem des digitalen Filterentwurfes darstellen, und dafür wurden im letzten Jahrzehnt elegante und effiziente Lösungen gefunden. Optimale Verfahren beruhen auf „transversalen Filtern“, die einen gewichteten Mittelwert der ursprünglichen Abtastwerte bilden. Der Mittelwert erstreckt sich typischerweise über die Zeitspanne 0,5 bis 1 Millisekunde, und erlaubt einen sehr flachen Frequenzgang (bei den ersten digitalen Filtern +/- 0,1 dB, bei der neuen Generation ist die Abweichung kaum noch meßbar). Wird die gewichtete Mittelung symmetrisch zum Ausgangswert gebildet (dies entspricht einer symmetrischen Impulsantwort des digitalen Filters, Bild 6), so entsteht keine Phasenverzerrung. Der Witz besteht nun darin, daß erst das Signal mit der höheren Datenrate im DA-Wandler analog umgewandelt wird (Bild 7).

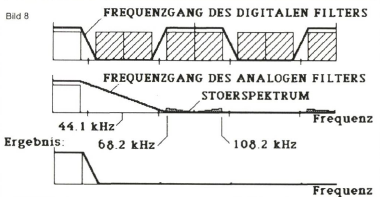

Wie aus den Bildern 4 und 8 ersichtlich, nimmt die Leistung des Störsignals mit zunehmender Abtastfrequenz ab. Erinnern wir uns nochmals daran, daß die Störleistung erst oberhalb der halben Abtastfrequenz auftritt. Durch die Erhöhung der Abtastfrequenz ist die Störleistung digital aus dem kritischen Nahbereich des Ultraschalls in höhere Frequenzbereiche verlagert worden. Bei einer Verdoppelung der Abtastfrequenz (bei zweifachem Oversampling also) ist das Frequenzband von 20 kHz bis 68,2 kHz weitgehend frei von Störkomponenten; bei vierfachem Oversampling unterdrückt die digitale Filterung die Störkomponenten zwischen 20 und 156,4 kHz. Dadurch vereinfachen sich die Anforderungen an das nachgeschaltete analoge Filter radikal, und es genügt eine langsam einsetzende Dämpfung (die nahezu frei von Phasenverzerrungen ist), um die restlichen Störfrequenzen zu eliminieren.

Oversampling erfordert schnellere DA-Wandler, was aber selten Probleme aufwirft. Dafür entfällt fast vollständig die sin x/x-Kompensation im Tonfrequenzbereich. Oversampling hat eine weitere angenehme Nebenerscheinung: Erhöht man die Anzahl der Abtastwerte, die einen gegebenen Signalabschnitt darstellen, so können sich die einzelnen Quantisierungsfehler statistisch zum Teil ausmitten. Ein vierfaches Oversampling spart immerhin ein Bit. Eine weitere Raffinesse (Noise Shaping) kann den Gewinn vergrößern. Statt jedem Abtastwert separat den optimalen 16-Bit-Wert zuzuweisen, kann man darüber Buch führen, welchen Quantisierungsfehler man bereits in der unmittelbaren Nachbarschaft akkumuliert hat. Eine entsprechende Quantisierung des nächsten Wertes minimiert die Fehlerbilanz laufend. Ergebnis: eine bessere Näherung im Tonfrequenzbereich mit gleich vielen Bits, und damit eine Verbesserung des Rauschabstandes, oder die Alternative, eine weitere Biteinsparung.

Charakteristisch für CD-Spieler mit Oversampling ist eine symmetrische Impulsantwort (Bild 6). Daß sie sich über ca. eine Millisekunde erstreckt, ist nicht weiter kritisch: Die mathematische Analyse zeigt - im Gegensatz zu direkter Wandlung - eine hinsichtlich Amplitude und Phase einwandfreie Wiedergabe im ganzen Tonfrequenzbereich. Oversampling und Noise Shaping, Thema vieler Kontroversen, sind seit Jahren bewährte Techniken; in der digitalen Telefonie etwa sind sie selbstverständlich. Oversampling ersetzt aufwendige analoge Filterung durch reproduzierbare digitale Verarbeitung - ein Musterbeispiel also für die gerechtfertigte Ablösung von analog durch digital, in bestem Einklang mit der CD-Technik. Alle namhaften Hersteller (auch solche, die zuerst nur direkt wandelten) führen heute auch CD-Spieler mit Oversampling.

Symmetrische Impulsantwort bei Oversampling

Blockschema der Wandlung mit Oversampling

Freauenzzugänge und Spektren beim Oversampling

Man darf auch erwähnen, daß die digital arbeitenden Fernsehempfänger dank Oversampling mit einem 1-Bit-Ausgang die Qualität von 1-Bit-PCM erreichen; die Frage ist also nicht, ob Oversampling mit 14 Bits zulässig ist; neue CD-Spieler verwenden, teils aus kosmetischen Gründen, 16-Bit-Wandler mit Oversampling. Man soll eher fragen, wann ein 1-Bit-Audioausgang in 16-Bit-Qualität ohne DA-Wandler realisiert wird. Klingt Oversampling nun besser, egal wie der CD-Spieler sonst gebaut ist? Sicher nicht immer. Kann ein CD-Spieler mit direkter Wandlung zur absoluten Spitzenklasse gehören? Er kann. Nur wenn alles im CD-Spieler, mit Ausnahme der Wandler, von absoluter Perfektion wäre, ließen sich solche Fragen vielleicht beantworten; vielleicht deshalb, weil die klanglichen Unterschiede extrem subtil sind. Wichtiger ist es, daß Oversampling - als konsequent digitale Technik - letztlich preisliche und technische Vorteile bietet, eine exaktere Wiedergabe des digitalen Tonfrequenzsignals garantiert und frei ist von Phasenverzerrungen.

Die digitale Filterung

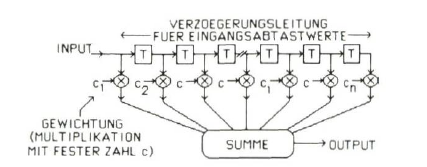

In der digitalen Tontechnik werden analoge Signalverläufe durch Folgen von Zahlen dargestellt. Der analogen Filterung, die analoge Signalverläufe gezielt verändert (zum Beispiel durch Unterdrückung hoher Frequenzen), entspricht im digitalen Bereich die digitale Filterung. Sie beruht ausschließlich auf Operationen an Zahlen, wie Verzögerung durch Abspeicherung, Multiplikation und Addition. Die digitale Filterung läßt sich dementsprechend mit herkömmlichen digitalen Rechenschaltungen realisieren. In der Tontechnik spielen transversale Digitalfilter eine besondere Rolle; man erkennt sie daran, daß sie keine Rückkopplung haben und eine Filterung mit exakt linearer Phase erlauben. Bei Erhöhung der Abtastfrequenz (beim Oversampling also) sind Transversalfilter besonders effizient. Ihre festen Koeffizienten und die Anzahl ihrer Verzögerungsstufen bestimmen den Frequenzgang. Die Folge der Koeffizienten ist identisch mit der Impulsantwort des Transversalfilters und kann somit bei Oversampling-Filtern leicht sichtbar gemacht werden. Die Rechenleistung von Oversampling-Filtern ist beachtlich (pro Tonkanal ca. 5 Millionen Multiplikationen in der Sekunde), weit höher als diejenige schneller Mikroprozessoren.

Transversalfilter: Die Eingangsabtastwerte werden gespeichert und mit festen Koeffizienten multipliziert. Die Summe ergibt das Ausgangssignal.

CD-Spieler: Wieso Klangunterschiede?

Manchmal staunt der Ingenieur beim Lesen von Testberichten; oder vielleicht packt ihn eine gewisse Wehmut beim Lesen klarer Urteile zu einer Materie, die - wie er nur zu gut weiß - eher unklar bleibt. Versucht nun der gleiche Ingenieur, als hoffentlich technisch Vorbelasteter, über hörbare Unterschiede zwischen CD-Spielern zu schreiben, so merkt er gar schnell, wieviel zu diesem Thema noch unsicher, wieviel noch Vermutung ist. Kein Wunder - dieser Beitrag wird klarzumachen versuchen, wie exotisch ein CD-Spieler gegenüber seinen Audiokollegen ist.

Also zuerst Vorsicht; der Beitrag soll technischen Inhalt haben; keine Rede von satten Bässen, von herrlich klar ziselierten Gitarrenläufen. Mit anderen Worten: keine Rede davon, daß ein bestimmter Effekt (und es werden viele zu erwähnen sein) „hörbar“ ist. Höchstens die Behauptung, daß (wenn überhaupt) ein klar erkennbarer (wenn auch vielleicht überraschender) kausaler Zusammenhang zwischen dem betreffenden Effekt und technisch meßbaren Eigenschaften des Tonsignals bestehen kann, wenn man nicht entsprechend dimensioniert und konstruiert hat. Vorsicht auch bei der Größenordnung der Effekte, die restlos alle höchstens im Mikroskopischen (sagen wir: im sehr Subtilen) liegen; die fast ausnahmslos sehr gute klangliche Beurteilung der allermeisten CD-Spieler beweist ja, daß auch unterschiedlichste technische Lösungen zu einem guten Endergebnis führen.

Vorsicht auch (dies ist aber zum Glück nicht Thema dieses Beitrags) beim Vergleich der CD mit der analogen LP: Die zwei Medien haben ganz andere Frequenzgänge (was läßt sich alles beim Schneiden einer Analogplatte einstellen...), ganz andere Übersprechwerte zwischen den beiden Kanälen, ganz andere Dynamikwerte, und ihre Masters werden nach ganz anderen Gesichtspunkten gefertigt. Würde die CD gleich klingen wie die LP, vom Rauschabstand her, wäre dies ein unerklärliches Wunder. Bei der Betrachtung technischer Lösungen, die (unter Umständen; bei sehr gut geübten Hörern; auch dann nur schwach) einen Klangunterschied zur Folge haben können, werden wir - wie beim letzten Beitrag - einen Mechanismus außer acht lassen: das Versagen der Fehlerkorrektur, beziehungsweise das Eintreffen von Concealment (zu gut Deutsch: Austastung oder Interpolation). Spricht die Interpolation häufig an, so ist etwas im System (Platte oder Spieler) defekt.

Das häufige Concealment ist keine klangliche Verfärbung, sondern der Versuch, ein kaputtes Signal als präsentabel zu schminken; man kann es vergleichen mit dem Abspielen einer LP mit extrem hohem Oberflächengeräusch - sicher kein geeignetes Objekt fürs Prüfen eines Plattenspielers. Das gelegentliche Concealment ist der gelungene Versuch, einen lokalen Defekt der Platte fast unhörbar zu machen (etwa wie beim Abspielen einer verkratzten LP); unterschiedliche Fähigkeiten beim Bewältigen dieser lokalen Defekte haben nicht direkt mit Klangeigenschaften zu tun. Wir werden der Einfachheit halber annehmen, daß es im wesentlichen keine wirklich unkorrigierbaren Fehler gibt. Ein letztes Wort zu hörbaren (oder gar „gehörten“) Unterschieden. Es gibt tolle Aussagen von Menschen mit stupend gutem Gehör (die gibt es; das eigene Gehör wird aber selten unterschätzt; mit der Intelligenz soll’s nicht anders sein) und von extrem subtilen, jedoch ganz eindeutig hörbaren Effekten. Hörtests aber bleiben schwer reproduzierbar, und Aussagen über Hörerlebnisse erst recht: War es mit Kopfhörern? Oder mit welchen Lautsprechern? Wie genau stimmten die Pegel? Lassen sich die Ergebnisse bei der gleichen Versuchsperson wiederholen? Lohnt sich der Aufwand für derart kleine Unterschiede überhaupt?

Eine Reihe potentieller Täter

Gesagt wird, daß man den Unterschied hört zwischen CD-Spielern mit einem Digital/Analog-Wandler im Zeit-Multiplex für die beiden Kanäle, und solchen mit einem DA-Wandler pro Kanal. Gesagt wird auch, daß ein Wandler genügt, wenn man zwei Sample-and-Hold-Schaltungen verwendet. Gesagt wird, daß man dank der Verwendung „professioneller“ Bauelemente (Kondensatoren, Widerstände, Operationsverstärker, hoffentlich nicht bald Elektronenröhren) deutlich mehr aus der CD herausholen kann. Gesagt wird auch, daß CD-Stabilisatoren (eingebaut, auf die CD gelegt, auf sie geklebt...) den Klang verbessern. Gesagt wird, daß eine bessere Anpassung des Ausgangskabels auch hörbar besser klingt. Und daß externe und sogar interne Kabel höchster Qualität den Klang positiv beeinflussen. Die Verwendung optischer Verbindungen für digitale Signale soll auch klanglich von Vorteil sein. Gesagt wird, daß raffinierte Tracking-Elektronik nicht nur den Laser-Strahl auf der Rille führt (dafür ist die Elektronik auch da), sondern auch erhöhten Klanggenuß möglich macht. Gesagt wird, daß die Speisung eines CD-Spielers mit Batterie (statt ab Netz) einen besseren Klang produzieren kann. Und sogar, daß es den Klang ein wenig verschlechtern kann, wenn man die digitale Audioschnittstelle benutzt. Gesagt wird kaum etwas über den Eigenlärm der Spieler und sein Frequenzspektrum, aber dieser Lärm existiert trotzdem.

Einige der obigen Effekte sind in keiner Weise CD-spezifisch: Der Wandlerbetrieb beispielsweise ist entweder immer hörbar (auch wenn die Signale nicht aus einer CD kommen, sondern aus einem AD-Wandler) oder eben nicht. Gute bzw. schlechte Bauelemente bleiben gut oder schlecht außerhalb eines CD-Spielers. Kabel, die die Klangwelt verbessern, werden dies auch ohne CD-Spieler tun. Da lassen sich einfache Antworten, oder zumindest wohldefinierte Fragezeichen, finden. Andere Effekte sind „CD-spezifisch“: sie haben scheinbar mehr mit Magie als mit Kausalität zu tun und hängen direkt mit dem CD-Spieler zusammen. Ihre Rückführung auf die Physik ist um so reizvoller.

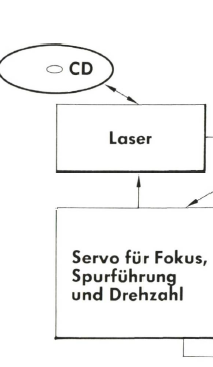

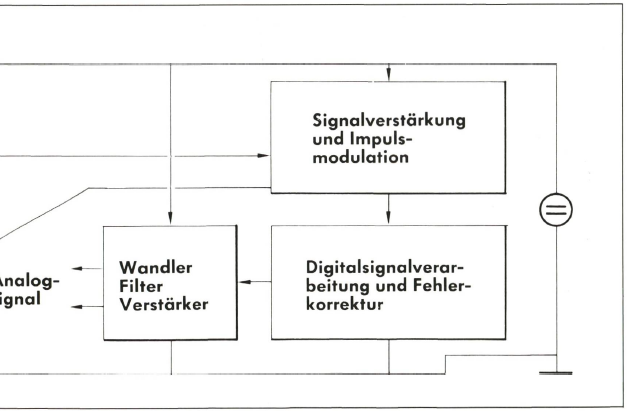

Der CD-Spieler als elektronischer Dschungel

Betrachten wir als nächstes ein „Modell“ eines CD-Spielers, das eine gewisse Allgemeingültigkeit haben soll. Der Strahl des Laser-Pickups wird in zwei Richtungen der Plattenoberfiäche angepaßt: senkrecht, entsprechend der Höhe, zur Kompensation des Höhenschlags, und seitlich, für die eigentliche Rillennachführung, d.h. zur Kompensation der Exzentrizität. Die zwei Anpassungen werden mechanisch ausgeführt; es müssen Massen bewegt werden. Als Ergebnis besteht ein optisches Signal, das als fehlerfrei (vom Fall seltener grober Defekte abgesehen) angenommen wird, so daß Restfehler nach der Korrektur mit Sicherheit ausgeschlossen sind. Aus dem wiedergewonnenen Datensignal wird die momentane Drehgeschwindigkeit der Platte gelesen und mit einer Quartzfrequenz verglichen; Abweichungen führen zu digitalen Korrektursignalen am Motor des Plattentellers derart, daß die mittlere Geschwindigkeit konstant richtig bleibt. Nach Dekodierung und Fehlerkorrektur wird das digitale Audiosignal in ein analoges umgewandelt; es erscheint am analogen Audioausgang. Ein im wesentlichen digitaler Steuer- und Bedienungsteil verbindet den Anwender mit der Elektronik.

Aus dem Netz bzw. aus einer Batterie, in beiden Fällen aber über eine Spannungsversorgung, werden die einzelnen Fuktionsblöcke des CD-Spielers mit der notwendigen elektrischen Energie versorgt; bei früheren Modellen waren noch zahlreiche verschiedene Spannungen notwendig. In der Regel haben die einzelnen Funktionsblöcke gemeinsame Speiseleitungen; beispielsweise kann aus einer gemeinsamen +5 Volt-Leitung Strom für die mechanischen Antriebe (Pickup, Motor) und für die digitalen Schaltungen bezogen werden; meistens ist die Erdschiene für „analoge“, „digitale“ und „mechanische“ Teile des CD-Spielers gemeinsam. Natürlich läßt sich das Modell weiter ausbauen: die Wärmeverhältnisse, die elektrische Einstrahlung (Störungen durch Fremdgeräte und -felder) und Abstrahlung (Störungen anderer Geräte), die mechanische Einstrahlung (Schlaganfälligkeit, Festigkeit gegen Vibrationen) und Ausstrahlung (Lärmentwicklung) lassen sich alle darstellen und abschätzen.

Der CD-Spieler besteht aus drei Blöcken: Laser mit Servos (links), Digitalsignal Verarbeitung (rechts) und NF-Teil einschließlich Wandler. Dazu kommt als Wichtigstes die Stromversorgung eines jeden Blocks. Deren Rückleitung bildet eine Masse, dort treffen sich:

a) von den Servos niederfrequente Regelströme,

b) vom NF-Teil Überlagerungen mit Tonfrequenz,

c) vom Digitalteil sehr hochfrequente Stromkomponenten.

Da die Masseleitung aber auch in direktem Bezug zur Musiksignalleitung steht, wirkt sich das Zusammentreffen aller Störkomponenten auf den Klang aus.

Ein solches Modell kann relativ abstrakt erscheinen. Seine Nützlichkeit liegt darin, daß es einen Leitfaden bei der Suche nach Erklärungen liefert. Effekte aber, die innerhalb eines realistisch komplizierten Modells noch keine Erklärung erhalten, existieren voraussichtlich nicht in der vermuteten Form, oder aber (sofort klar durch Blindtests erhärtet) liefern sie wertvolle Hinweise darauf, daß das Modell - und damit unser Verständnis - unvollständig ist. Ein solcher Hinweis soll dem objektiven Techniker willkommen sein. Der Beweis hingegen, daß goldene Ohren reproduzierbar etwas hören können, das außerhalb guter technischer Modelle liegt, gelingt natürlich nicht jedem. Andererseits ist bereits das obige Modell komplex genug, um interessante und zuerst unerwartete Möglichkeiten der Querbeinflussung zu liefern.

Eine Übersicht der Signaltypen innerhalb eines CD-Spielers soll illustrieren, wie komplex die neuen Geräte gegenüber der bisherigen Audiotechnik sind. Ein CD-Spieler arbeitet mit einer Taktversorgung von üblicherweise einigen Megahertz (17 MHz ist ein häufiger Wert), woraus einzelne niederfrequentere Taktsignale abgeleitet werden. Der Mikroprozessor zur Steuerung des Geräts ist meistens um einiges langsamer, möglicherweise mit einer eigenen, asynchronen Taktversorgung. Das Datensignal ab Platte ist im Frequenzband von fast DC (Gleichspannung) bis ca. 2 MHz. Das digitale Audiosignal hat 44,1 kHz Abtastrate, das analoge 20 kHz Bandbreite. Regelsignale an die Mechanik reagieren auf Höhenschlag, Exzentrizität und Schwankungen der Drehgeschwindigkeit, in einem beschränkten Frequenzumfang von einigen Hertz.

Innerhalb eines CD-Spielers trifft man also auf erstaunlich viele Signalfrequenzen und auf einen von Fall zu Fall stark variierenden Strombedarf, und die Stromversorgung wird entsprechend von den einzelnen Funktionsblöcken unterschiedlich beansprucht: Die schnelle und komplexe digitale Elektronik braucht viel Strom bis zu sehr hohen Frequenzen; die Mechanik braucht auch viel Strom bei sehr niedrigen Frequenzen; beide Teile sind gegen Störungen so gut wie immun. Die analoge Audioelektronik hingegen steht mitten in diesem elektronischen Dschungel, und sie ist störanfällig. Im Vergleich dazu sind bisherige Geräte wie Verstärker, Tuner, Tonbandgerät und Plattenspieler doch relativ einfach.

Überführung einiger Täter: aufgeschobene Urteile

Anhand dieses Modells werden wir nun überprüfen, ob einige der vorhin erwähnten Effekte vielleicht erklärlich sind, und ob man sie - sofern es sie aufgrund einer knappen Dimensionierung geben soll - durch entsprechende Dimensionierung auch eliminieren kann. Zuerst einige „Effekte“, die nicht CD-spezifisch sind. Arbeitet nur ein DA-Wandler im Zeitmultiplex für zwei Kanäle, so wird ein Kanal gegenüber dem anderen um ca. 11 Mikrosekunden verzögert, was ca. 4 Millimeter Luftweg für Schallwellen entspricht. Einige Menschen scheinen so etwas reproduzierbar zu hören; die Empfindlichkeit des Ohres auf Zeitversatz zwischen Kanälen ist nicht gut erforscht, man nimmt aber an, daß 11 Mikrosekunden für die allermeisten Hörer ganz und gar unbedenklich sind. Die Abhilfe ist einfach: zwei Wandler, beziehungsweise nur einer, gefolgt von einem analogen Speicher („Sample-and-Hold“). Bei der Qualität der Bauelemente ist man hingegen ein wenig ratlos. Schlechte Bauelemente gibt es bekanntlich (Widerstandstypen, die mehr rauschen als andere; Kondensatoren, die verzerren; etc.). Diese Effekte lassen sich aber messen. Ob Bauelemente ohne meßbaren Unterschied „besser klingen“ können? Es ist noch kein Urteil möglich, es läßt sich aber vermuten, daß die Verwendung „edler“ Bauelemente normalerweise von anderen Maßnahmen begleitet wird, die die Klangqualität ebenfalls beeinflussen können.

Und wie steht es mit den berühmten Kabeln? Heute läßt sich noch nichts messen; kein physikalisches Modell erlaubt vorauszusagen, daß Kabel, die nur schwache Ströme führen, im Audioband unterschiedlich klingen sollen. Und gäbe es einen hörbaren Unterschied, so wäre er wohl auch detektierbar und meßbar. Vielleicht hat man noch nicht das richtige Kabelmodell gefunden und die richtigen Messungen gemacht; vielleicht klingen 10 Zentimeter Audiokabel immer gleich, egal wie groß die Kupferkristalle ausschauen. Stabilisatorplatten, Klemmvorrichtungen und Dämpfungsfolien gehören bereits zu den sehr CD-spezifischen Effekten. Nun - allen gemeinsam ist die Vorstellung, die Platte würde sich durch sie mechanisch besser benehmen (mehr Masse und daher regelmäßigere Bewegungen; weniger Resonanzen). Solange die Rillennachführung und die digitale Kompensation der Geschwindigkeitsschwankungen einwandfrei funktionieren, soll dies jedoch keinen Einfluß auf den Klang haben. Eine hart arbeitende Mechanik aber (bei nicht stabilisierten Platten ist dies eher möglich) wird mehr niederfrequenten Strom benötigen. Ist die Stromversorgung entsprechend dimensioniert und die Auslegung der Strompfade sorgfältig, so ist tatsächlich keine Klangbeeinflussung denkbar. Die Stromversorgung kann aber typischerweise eher knapp dimensioniert sein. Im weiteren sind sehr niederfrequente Fremdsignale oder Amplitudenschwankungen praktisch nicht meßbar, es sei denn, man suche sie gezielt zu ermitteln.

Dies erklärt vielleicht auch, warum Batteriebetrieb einen leichten Einfluß auf bestimmte CD-Geräte haben könnte: Dadurch wird ein unter Umständen knapp bemessener Transformator oder Spannungswandler vermieden; dadurch wird also auch ein Weg eliminiert, worüber mögliche Störkomponenten aus Digitalelektronik oder Mechanik sich dem analogen Tonsignal überlagern könnten. Optische Verbindungen zwischen der digitalen Elektronik und den Wandlern werden als eine Technik angepriesen, die eine Klangverbesserung erlaubt, da die zu wandelnden Signale frei sind von Störungen und die analogen Signale frei sind von sehr hochfrequenten Störungen. Das ist technisch durchaus überzeugend; jede Entkopplung zwischen den analogen Signalen und der digitalen Umgebung mit ihren unregelmäßigen, hochfrequenten Strömen ist willkommen. Natürlich kann man anstelle der teuren optischen Übertragung die (auch teure) elektronische Sorgfalt walten lassen; optische Verbindungen sind eine Lösung, aber bei weitem nicht die einzige. Ob raffinierte Servosysteme hingegen zur Klangqualität beitragen können, erscheint zweifelhaft. Zwar dienen sie der robusten, störfreien Entnahme des Datensignals auch bei groben Defekten wie Preßfehlern, Staubteilchen und Kratzern. Dadurch wird ein gutes Tonsignal auch dann reproduziert, wenn einfachere Systeme bereits mangels Daten zum Concealment greifen müßten. Dies verschiebt ein wenig die Grenze, an welcher eine Klangbeurteilung sinnlos wird, ändert aber am Klang des CD-Spielers unter normalen Betriebsbedingungen nichts.

Fazit: Betrachtet man den CD-Spieler als ein ganzes, zusammenhängendes System, so entdeckt man unerwartete, jedoch durchaus logische Möglichkeiten zur Querbeeinflussung zwischen Dingen, die scheinbar ohne Zusammenhang zueinander stehen. Einige Mythen oder Fakten der Audiotechnik für Puristen hingegen - diejenigen Effekte, die bezeichnenderweise nichts mit der CD-Technik als solcher zu tun haben - bleiben nach wie vor unerklärt. Weiteres Fazit aber auch: Die CD-Technik entwickelt sich. CD-Chips brauchen immer weniger Leistung und verlangen auch nicht mehr so exotische Speisespannungen, wie dies bei der ersten Generation noch der Fall war. Effekte, die vielleicht ganz am Anfang der CD-Ära noch zu finden waren, sind vielleicht inzwischen im Stillen erkannt und beseitigt worden. Das Thema entwickelt sich weiter, bleibt ein wenig esoterisch und ein wenig ungreifbar.

Preisfrage: Kann man es messen?

Ziemlich alles Technische läßt sich messen, vorausgesetzt, man weiß, wonach gesucht wird. Bei den oben genannten CD-Effekten ist eine Messung aber schwer (muß man alles nochmals messen, mit CDs mit wohldefiniertem Höhenschlag und Exzentrizität?... etc.); dabei weiß man immer noch nicht, ob die Effekte hörbar sind. In den meisten Fällen ist es sinnvoller, auf Hörtests zu vertrauen, während die Ingenieure sich den Kopf zerbrechen. Auch ist es leider möglich, Meßgeräte irrezuführen. Schwache Signale bei sehr tiefen Frequenzen werden von den Meßgeräten unterdrückt, tieffrequente schwache Pegelschwankungen ignoriert. Jeder Digitalaudio-Ingenieur kann Signale künstlich erzeugen, die beispielsweise 60 dB Klirrfaktor haben, jedoch mit 90 dB gemessen werden; darüber, ob solche Signale hörbar anders sind als perfekte Sinussignale, kann man streiten; sie beweisen auch nicht, daß etwas an CD-Geräten nicht stimmt - lediglich, daß Meßgeräte nicht perfekt sind.

Schließlich kann man am falschen Objekt messen, bzw. vor lauter guter Messung einfach Dinge übersehen. Berühmtes Beispiel: Lautsprecher mit einem Kilometer Abstand zwischen Tief- und Hochtöner, bei entsprechend kompensierten Pegeln (solche Boxen sind nicht handelsüblich). Die Messung zeigt natürlich einen Hachen Amplitudengang bei linearer Phase. Bei eingeschwungenen Sinussignalen merkt man gar nichts. Hoch- und Tieffrequenzen erreichen den Zuhörer ca. 3 Sekunden nacheinander. Das Beispiel ist geradezu grotesk, darf uns aber ruhig zum Denken anregen. Und Musik ist nicht Sinus. Was man messen könnte (bei einem sehr großen, unrealistischen, unverhältnismäßigen Aufwand wohl) ist nicht gleichbedeutend dem, was man vielleicht hört. Das bedeutet also, daß es kein objektives Kriterium für technische Vergleiche zwischen CD-Spielern gibt, abgesehen von den heutigen Messungen mit ihrem beschränkten Charakter. Die zu diesem fragwürdigen Unternehmen notwendige Meßtechnik müßte zuerst erfunden werden. Besser ist es, auf subjektive Beurteilung zu vertrauen, jede pauschale Erklärung bei derart nuancierten Unterschieden mit Skepsis zu genießen und Geräte zu wählen, die von fachlich kompetenten, etablierten Firmen kommen; sie kannten schon HiFi, als es noch keine Bits gab. Sie wissen, daß ein Audiogerät immer ein heikler Kompromiß ist zwischen Preis, Bedienung, Klangqualität, Reserven, Robustheit, Servicefreundlichkeit und so weiter und so fort. Mit Erfahrung löst man diese Aufgabe besser.