Eigenbau-Superantenne: Rotor ohne Motor

Schickt man einen Gleichstrom durch ein Stück Draht, baut sich ein statisches elektrisches und magnetisches Feld um den Leiter auf. Schaltet man den Strom ab, bricht das Feld zusammen, seine Energie kehrt mit Lichtgeschwindigkeit in den Draht zurück. Speist man nun einen Dipol mit hochfrequenten Schwingungen, wird die Rückkehr vereitelt, indem so schnell neue Felder entstehen, daß ihre Vorgänger in den Raum hinausgedrängelt werden, die Antenne strahlt. Auf der Empfangsseite kann man dem elektromagnetischen Feld nach dem Reziprozitätstheorem wieder Energie entnehmen, wobei alle Vorgänge mit umgekehrtem Vorzeichen ablaufen. Ein Dipol versieht das Sammelgeschäft am liebsten, wenn er sich in Resonanz befindet,das heißt seine Länge dem Vielfachen plus einer halben, im einfachsten Fall nur einer halben Wellenlänge entspricht. Dann stellt sich eine Impedanzverteilung mit Spannungsmaxima an den Strahierenden ein und ein Stromknoten in der Mitte, den man sogar auf Masse legen darf.

Will man ihn an dieser Stelle anzapfen, findet man im Resonanzfall einen reellen Widerstand ohne induktive oder kapazitive Blindanteile vor, der reflexions- oder verlustfreien Zu- oder Abtransport der hochfrequenten Energie mit einem nichtstrahlenden Speisekabel mit recht niedriger Impedanz ermöglicht. Früher verwendete man symmetrische 240-Ohm-Leitungen (Flachbandkabel), die zu Faltdipolen mit ähnlichem Fußpunktwiderstand paßten, heute haben sich für Rundfunkzwecke 75-Ohm-Koaxialkabel durchgesetzt. Sie sind weniger störanfällig, leichter zu verlegen und erlauben den direkten Anschluß an einen “normalen“ Dipol. Strenggenommen sollte man noch einen Symmetriertrafo* dazwischensetzen, beim Selbstbau machen seine Verluste die Vorteile der Maßnahme wieder zunichte, so daß man getrost auf ihn verzichten kann. Will man sich ein größeres Stück von dem Energiekuchen abschneiden, den ein Sender bietet, oder der Gefahr von Verzerrungen durch mehrfach von Hindernissen reflektierte Signale ausweichen, muß man dem bidirektionalen Dipol einen etwas längeren Reflektor oder etwas kürzere Direktoren als parasitäre, strahlungsgekoppelte Elemente beigesellen. Durch induktive oder kapazitive Phasenverschiebung sorgen sie dafür, daß sich die Wellen im Raum um die Antenne vektoriell auslöschen oder addieren.

Günstige Abmessungen führen dann zu einer einseitigen und gebündelten Richtcharakteristik, für die Optimierung gibt es Computerprogramme, im wesentlichen hängt der maximale Gewinn, die Konzentration auf ein Raumsegment, von der Länge des “Rechens“ ab. Der Eigenbau diser nach dem japanischen Erfinder Yagi genannten Konstruktionen lohnt schon lange nicht mehr. Wunderantennen gibt es nicht, eine Gewinnsteigerung um ganze 3 Dezibel oder doppelte Leistung erfordert mindestens doppelte Größe des Gesamtsystems. Nach der Ausdehnung in die Länge bleibt die Stockung mehrer Antennen neben oder übereinander, wobei es den optimalen Abstand (etwa eine Wellenlänge) sowie die impedanz- und phasenrichtige Zusammenschaltung der Einzelsysteme zu berücksichtigen gilt.

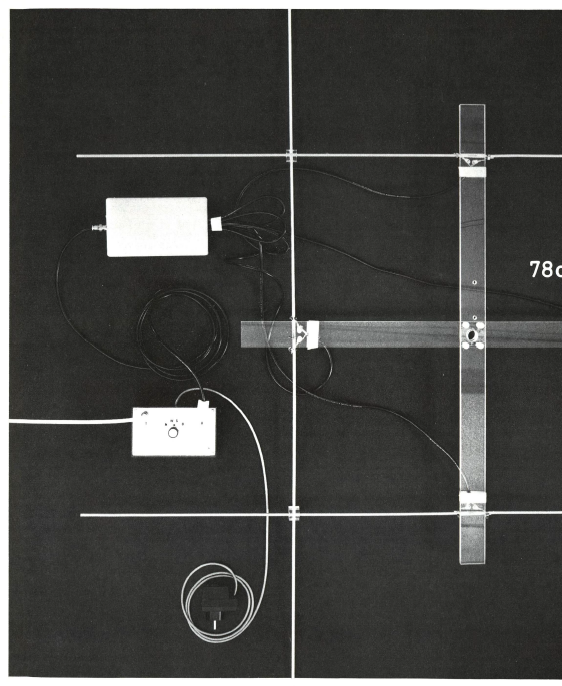

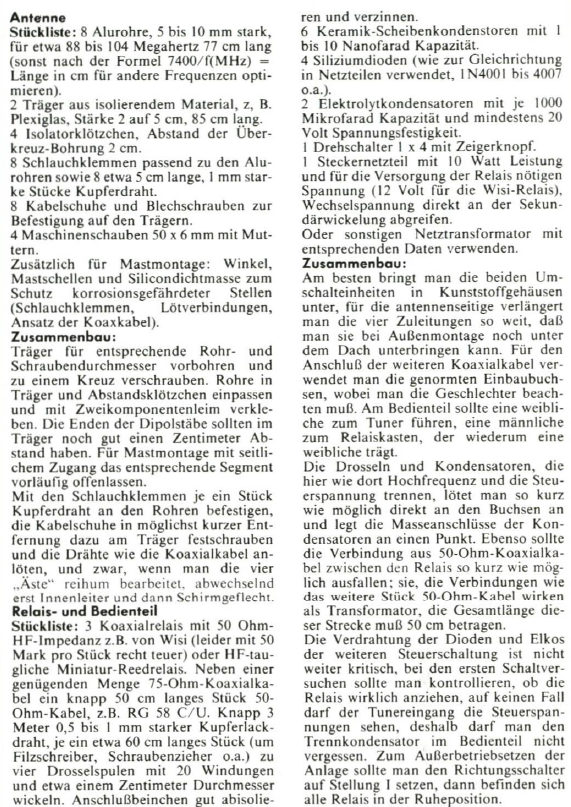

Selbst eine kleine Version dieser Antennen, die man mit einem Rotor ausrichten muß, bleibt für viele Tunerfans wegen Schwierigkeiten und Kosten der Installation sowie der umständlichen Bedienung ein Wunschtraum. Wir schlagen deshalb den Selbstbau von Dipolen und Schleifenantennen auf dem Dachboden als nächstgünstige Lösung vor. Inzwischen haben wir dazu nun ein in vier Richtungen umschaltbares Antennensystem ausgetüftelt, das dem Hörer beinahe die Freuden eines Rotorrichtsstrahlers bietet, ohne die Pein, bei jedem Senderwechsel geduldig warten zu müssen, bis die Antenne richtig im Senderwind steht. Ein zweites Element kann nicht nur durch Verlängerung gezwungen werden, als Reflektor zu wirken, sondern auch durch entsprechend phasenverschobene Einspeisung. Für den Winkel von 90 Grad teilt man die Speiseleitung an einem Punkt auf und führt ein um eine Viertelwelle längeres Stück zum Reflektor, der sich auch in diesem Abstand zum ursprünglichen Dipol befindet. Dabei ergibt sich ein Richtdiagramm eines Kardioids mit einem relativ breiten Öffnungswinkel, aber recht hoher Dämpfung der von hinten einfallenden Strahlen.

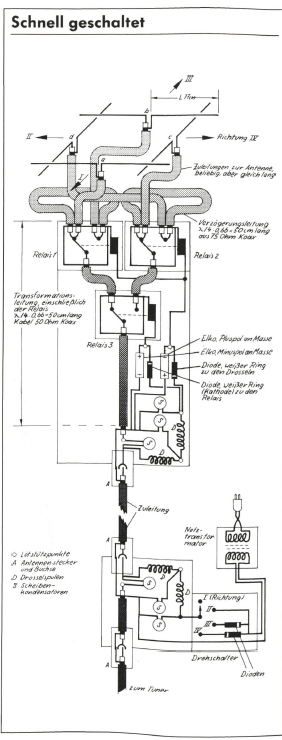

Durch Umschalten des Verlängerungsstücks läßt sich die Strahler-Reflektor-Funktion oder die Richtwirkung nach zwei Seiten vertauschen. Ordnet man zwei solcher Systeme im rechten Winkel zueinander an, beeinflussen sie sich kaum, wahlweise siehen einem dann vier Richtcharakteristiken, die zusammen wie ein vierblättriges Kleeblatt die Himmelsrichtungen abdecken, zur Verfügung. Achtet man darauf, daß alle vier Speiseleitungen zu den Einzeldipolen genau gleich lang sind, kann man sie bis zum Empfänger herabführen und hier die Umschaltung zwischen den Systemen und der Verzögerungsleitung vornehmen, da es nur auf die relative Phasenlage zwischen den Strahlern und Reflektoren ankommt. Verwenden kann man Dreh- oder Drucktastenschalter, bei der hohen Frequenz muß man aber peinlich auf kürzeste Verbindungen und Kontakte achten, um verlustträchtige Stoßstellen zu vermeiden. An dem Punkt, wo sich die beiden Speiseleitungen der gerade aktiven Elemente treffen, ergibt sich durch die Parallelschaltung der 75-Ohm-Widerstände der halbe Widerstand von 32,5 Ohm. Glücklicherweise kann man ein Viertelwellenlanges Stück eines 50-Ohm-Koaxialkabels ( RG 58 C/U, im Bastelgeschäft erhältlich) dazu benützen, diese Impedanz wieder auf die ursprüngliche hochzutransformieren, so daß man mit dem 75-Ohm-Kabel “weiterfahren“ kann. ( Bei der Bemessung dieser Stücke, auch bei der Verzögerungsleitung, muß man den Verkürzungsfaktor von 0,66 für Koaxialkabel berücksichtigen.)

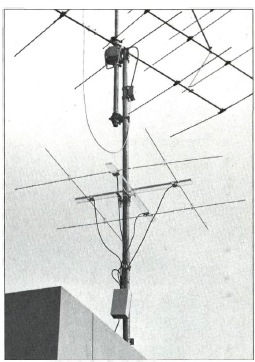

Das große 18-Element-Antenne-Ungetüm.

Vorsicht beim Basteln

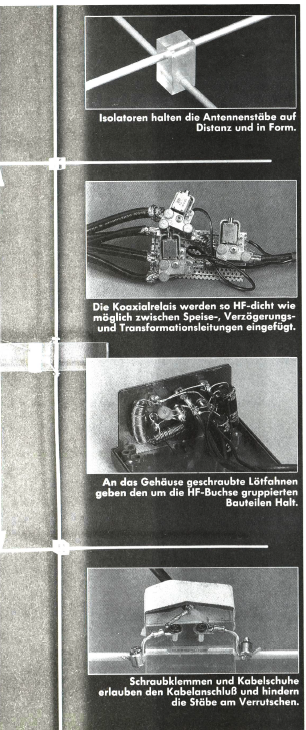

Bei unserem Prototyp versehen drei nicht ganz billige Koaxialrelais z.B. von Wisi (etwa 50 Euro pro Stück) die Umschalterei bei der Antenne vor Ort, so daß nur eine einzige Ableitung vom Dachboden herunter gebraucht wird. Diesen Dienst müßten auch billigere kleine Reedreiais ohne große Verluste versehen können. Als Steuerspannungen für die vier Richtungen dienen alternativ 0, +12, -12 und 12 Volt Wechselspannung. Dioden und Eikos lenken die diversen Ströme und richten sie gleich. Ihre Zuführung übernimmt das Hochfrequenzkoaxialkabel als Nebenaufgabe, hier wie auf der Bedienerseite trennen Drosseln und Kondensatoren die hoch- und niederfrequenten Ströme. Für die nötige Spannung dient ein direkt am Trafo angezapftes Steckernetzteil, ein Drehschalter in einem kleinen Gehäuse erlaubt die Richtungswahl, für positives oder negatives Vorzeichen sorgen entsprechend gepolte Dioden. Auf keinen Fall darf man den Kondensator vergessen, der den Antenneneingang von den Schaltspannungen trennt, um verkohlte Eingangskreise zu vermeiden.

Der Mittelklasse-Tuner fühlt sich plötzlich Spitze

Ansonsten wird der Tuner sich über die um einige Dezibel reichere hochfrequente Nahrung freuen, statt eines Menues kann er nun unter vieren wählen. Das erspart ihm viel Selektionsarbeit, der störende Mehrwegempfang wird seltener, kurz, ein Mittelklassetuner fühlt sich plötzlich Spitze. Grund genug für Lötkolbenvertraute, sich ans Werk zu machen.