HiFi-Videorecorder

HiFi-Recorder erscheinen ideal. Keine Bandsortenprobleme, keine Frequenzgangprobleme, kein Rauschen. Mit wenig mehr Erfahrung sind die Aussagen allerdings nicht mehr so eindeutig. Bei Wiedergabe von Com- pactcassetten auf fremden Geräten gibt es Azimutfehler. Sie bedeuten in der Praxis nicht einfach nur einen Verlust im Hochtonbereich, sondern gehen tiefer an die Substanz der Musik (siehe Azimut-Frequenzgangdiagramm). Mit Videocassetten treten beim Gerätewechsel mit dem ominösen „trakking“ nun neue Probleme auf.

Beta wiederum better

Beta-Recorder zeigen kaum Tracking-Schwierigkeiten, wohl wegen der breiteren FM-Tonspur und der Möglichkeit (bei Sony), den Bildteil total abzuschalten, was die Zuverlässigkeit der Tonaufzeichnung deutlich steigert. VHS reagiert kritischer, interessanterweise zeigte Longplay sogar ein günstigeres Verhalten. Bei feinfühligem Betätigen des Tracking-Stellers sind Verbesserungen möglich. Hierbei hilft allerdings oft nur das Gehör. Der Tracking-Steller wird also so lange verdreht, bis das Optimum erreicht ist. Vorher tritt mehrfach der Störeinsatz auf, wie bei einem Billig-Tuner, wo auch nur bewußtes Verstimmen den richtigen Abgleich ermöglicht.

Während einer Wiedergabe oder gar einer Überspielung auf ein anderes Band führt eine Tracking-Einstellung daher immer zu Störungen, die mitkopiert werden. Solche Spätkorrekturen sollten also weitgehend vermieden werden. Wehe, das Band wurde in Teilstücken auf verschiedenen Geräten bespielt oder die Bandführungsjustage hat sich geändert, dann ist während des Abspielens eine Nachjustage erforderlich. Immerhin weist Blaupunkt eine auf Tracking-Kontrolle umschaltbare Aussteuerungsanzeige auf. Das ermöglicht ein feinfühligeres Arbeiten, meist bevor wirklich eine kritische hörbare Einstellung passiert. Statt der Hochton- und Durchsichtigkeitsverluste und Modulationseffekte der Compactcassette treten hier also möglicherweise vermehrt Störgeräusche auf. Das kann allerdings recht auffällig sein. Es ist gerechtfertigt, hier bereits von einer eingeschränkten Zuverlässigkeit zu sprechen. Allerdings sind die Zuverlässigkeitsprobleme von PCM doch noch ganz anderer Art. Die Störungen bei PCM treten nur selten, dann allerdings recht krass auf (bis zum kurzzeitigen Totalausschalten des Tons). Bei FM-Ton sind die Übergänge weicher. Die Störungen sind häufiger und schwächer.

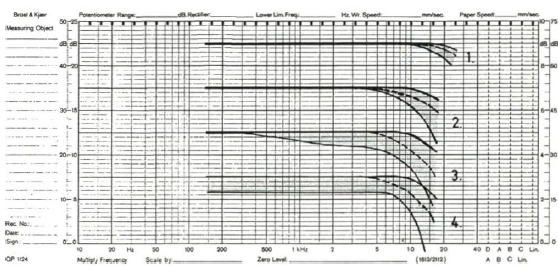

Azimutprobe

1. Eigenaufnahme ohne NR, Azimutpräzision Recorder knapp ausreichend, Cassette gut/sehr gut.

2. Fremdaufnahme ohne NR, Azimutpräzision Recorder durchschnittlich, Cassette ausreichend.

3. Wie 2. mit Dolby-B

4. Wie 2. mit High-Com oder dbx

Bei 3. und 4. ist der Frequenzgang von der spektralen Verteilung der Musik abhängig. Ein MPX-Filter bei der Aufnahme hilft, extrem Azimut-anfällige hohe Frequenzen aus der Dolby-Regelschaltung fernzuhalten und dadurch den Gesamtfehler zu verringern.

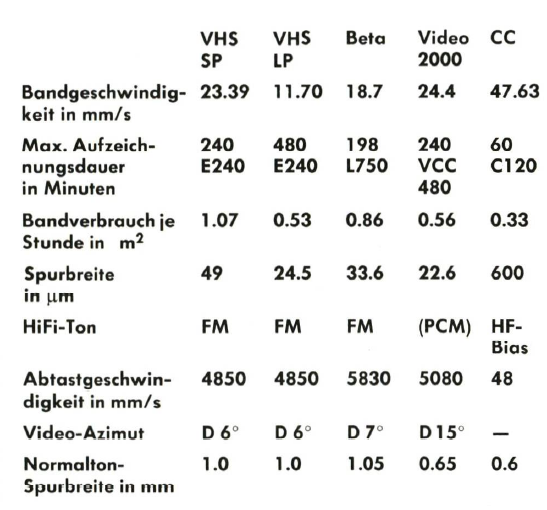

Recorder in Daten

Auch Video 2000 gibt es in extralanger Spielzeit-Ausführung. Hier werden für beide Laufzeiten 16 m breite Köpfe benutzt, bei XL bleiben 11,3 m davon stehen, während der Normalbetrieb die Spurbreite nicht voll nutzt. Der Video-HiFi-Ton von Video 2000 (ohne Bild bis 2 x 5 x 4 = 40 Stunden auf einer Wendecassette) konnte sich nicht mehr durchsetzen, das System hat trotz vieler interessanter Konstruktionsdetails keine Zukunftschancen mehr.

Vielfalt

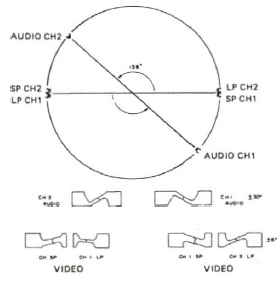

Bei komfortablen Geräten werden nicht nur zwei FM-Tonköpfe und die zwei üblichen Video-Köpfe auf der Trommel benötigt, sondern zusätzlich zwei besonders schmal gebaute Videoköpfe für Longplay. Außer bei Achtstundenbetrieb mit halber Bandgeschwindigkeit und halber Spurbreite (25 statt 49 pm) helfen diese Köpfe zu störzonenarmem Standbild und Suchlaufwiedergabe. Die Spalte in den eigentlichen schmalen Polschuhhälften sind leicht schräggestellt. Bewußt genutzte Azimutverluste helfen, zwei direkt nebeneinanderliegende Spuren sauber zu trennen. Die Videospalten sind jeweils um + /- 6 Grad gegeneinander gekippt. Bei den tieferfrequenten Tonspuren erwiesen sich +/- 30 Grad als günstiger. Die Trennung zwischen Audio und Video gelingt durch diesen Azimutverlust.

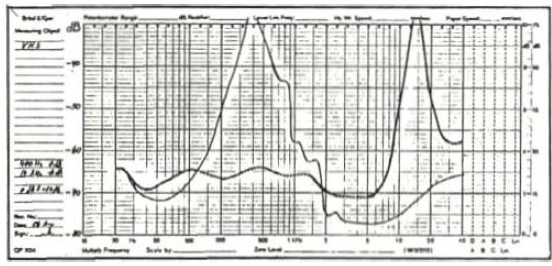

CD-Dynamik

Das Rauschen in Pausen herunterzukämpfen ist keine (große) Kunst. DBX bewährt sich bei Cassettengeräten hervorragend und versagt dann trotzdem bei Musik weitgehend. Ein echter HiFi-Fan möchte sich nur an purer Musik berauschen, feines oder gar deutliches Störgeräusch im Hintergrund lenkt ab und deckt Feinheiten zu. Hohe Musikqualität verlangt, daß auch noch beim Ausklingen eines Tons Rauschfreiheit und Sauberkeit weitestgehend erhalten bieiben. Gehörphysiologische Untersuchungsreihen zeigen, wie das Ohr geschickt über’s Ohr gehauen werden kann. Störgeräusche unterhalb und direkt oberhalb des Nutzsignals fallen weit weniger auf als in ihrer Frequenz weit entfernt liegende Störungen. Verschluckt der Lautsprecher nicht die oberste Oktave und produziert er auch noch echten Tiefbaß, so kann ein HiFi-Videorecorder wirklich nicht mehr mit einer digitalen Wiedergabe mithalten, zumindest wenn es 16 bit linear kodiertes PGM ist. Das verbleibende Störgeräusch kann eine Terzanalyse schnell zeigen. Es wird ein 400-Hz-Ton bei Vollaussteuerung aufgesprochen (HiFi-Video kges = 1 %, PCM Begrenzung, CC-Recorder k3 = 3 %). Der Nutzton liegt dann 30 Dezibel oberhalb des Meßdiagramms. Bei einer zweiten Aufnahme steuert ein 14-kHz-Ton das Band mit 16 dB geringerem Pegel aus (14 dB oberhalb des Diagramms, also bei 64 dB).

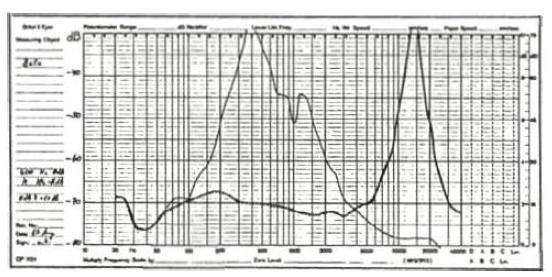

1. Durchgezogene Kurve: 400-Hz-Ton mit einem Pegel von 0 Dezibel (+ 80 Dezibel) und die bei einem VHS-Recorder durch ihn verursachten Störungen. Gestrichelte Kurve: 14-kHz-Nutzton mit -16 Dezibel Aussteuerung und die von ihm verursachten Störungen. Der duchschnittliche VHS-Recorder zeigt deutliche Ratterstörungen (rechts oft stärker als links). Die Störungen im mittleren Tonbereich können bei Hochtonaussteuerung noch recht auffällig sein. Bei 800 Hz zeigt sich k2, höhere Oberwellen des 400-Hz- Nutztons (bis 2,4 kHz) sind allerdings klein.

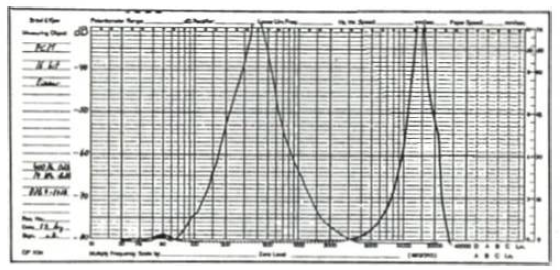

2. Durchgezogenen Kurve: 400-Hz-Nutzton bei 0 Dezibel ( +80 Dezibel) Aussteuerung und die bei einem Beta-Recorder durch ihn verursachten Störungen. Gestrichelte Linie: 14-kHz-Nutzton bei -16 Dezibel Aussteuerung und die von ihm verursachten Störungen. Auch bei Beta treten Ratterstörungen bei 25 Hz auf. Bei Hochtonaussteuerung sind die Störpegel im mittleren Tonbereich geringer, jedoch gibt es impulsartige Störungen (im Diagramm nicht registiert). Neben k2 fällt hier k3 und auch noch k4 auf.

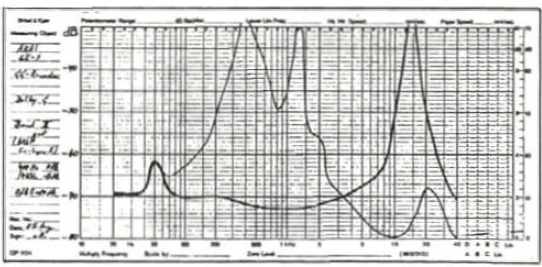

3. Durchgezogene Kurve: 400-kHz-Nutzmodulation bei einem Pegel von 0 Dezibel (+ 80 Dezibel) über PCM auf Videoband aufgezeichnet und die durch ihm entstehenden Störungen. Gestrichelte Kurve: 14-kHz-Nutzton mit einem Pegel von -16 Dezibel und die von ihm verursachten Störungen.

PCM, zumindest in der CD-ähnlichen 16-bit-linear-Qualität, liefert auch noch bei Hochtonaussteuerung ein gleichbleibend niedriges Rauschen. Gegenüber analogem Rauschen ist es bei gleichem Meßwert auffälliger, aber selbst dann distanziert PCM die Videorecorder.

4. Ein Cassettenrecorder mit rauscharmem Wiedergabeverstärker und einem guten Band der Klasse II kann deutliche Brummanteile bei 50 Hz nicht verhehlen. Bei 400-Hz-Aussteuerung liegt das Hintergrundrauschen (oberhalb 2,5 kHz) auf einem durchaus mit HiFi-Videorecordern vergleichbarem Niveau.

Um die 10 kHz herum schafft es Dolby C sogar, die Videorecorder zu schlagen. Bei Hochtonaussteuerung kann Dolby C dagegen nicht mehr wirksam sein. Das Rauschen (3 bis 8 kHz) steigt an. Im Mitteltonbereich ist der Cassettenrecorder jedoch voll überlegen, das Störgeräusch liegt deutlich tiefer, zudem ist es in der Struktur unauffälliger, weil gleichmäßiger.

XY-Verbindung gelöst

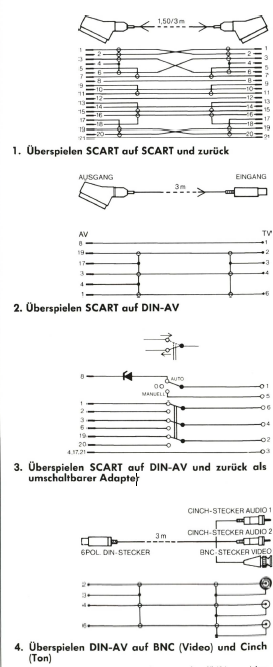

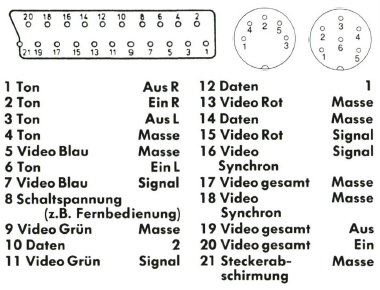

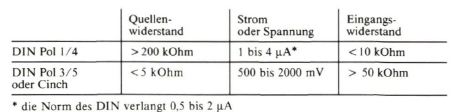

Scart

Die Tabelle läßt die Reihenfolge der Leitungen recht chaotisch erscheinen. Ein Blick auf die geometrische Position der Steckerstifte zeigt aber eine konsequente Aufteilung. Das Video-Gesamt-Signal (abgekürzt auch FBAS genannt) stellt die bisher übliche Videoverbindung dar. Getrennte Leitungen für die drei Grundfarben und das Synchronsignal (abgekürzt auch RGB genannt) erlauben eine höhere Übertragungsqualität (HiFi-Bild) und arbeiten leichter mit Computerquellen (auch Teletext und Bildschirmtext) zusammen. Die RGB-Verbindung funktioniert unabhängig von der Farbnorm (PAL oder Secam).

DIN

Zu oft konnte sich eine DIN-Anschlußnorm nicht durchsetzen. Ein Grund war immer, daß sie nicht konsequent zu Ende gedacht und in der Praxis unnötig kompliziert und billig verwirklicht wurde. Dazu zählt die Audio-Video-6-Pol-Buchse zusammen mit der DIN-Tonbandaufnahmebuchse und dem unbequemen Kopfhörerstecker nach Würfel-5-Norm. Die AV-Buchse krankte daran, daß nur ein Pol gemeinsam für Videoein- und -ausgang vorhanden war. Eine Kombination mit Videogeräten anderer Norm war fast unmöglich. Bei getrennten Aus- und Eingängen (Cinch oder besser BNC) kann das Signal dagegen einfach durchgeschleift werden und steht für andere Geräte auch zur Verfügung.

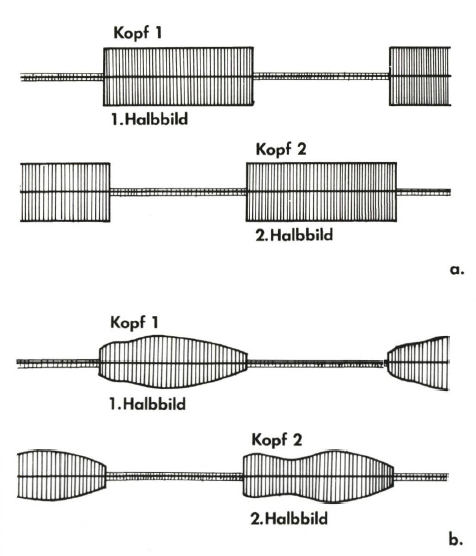

Doppelkopf

Die Videoköpfe schreiben im Wechsel jeweils ein Halbbild. Entsprechend lösen sich auch die FM- Tonköpfe ab. Jeder Kopf tastet nur geringfügig mehr als die Hälfte einer Trommelumdrehung das Band ab. Kann der Magnetkopf die Schrägspur sauber abtasten, so liegt an seinem Ausgang ein sauberes Signal mit hoher Amplitude (Bild a.). Es läßt sich störungsfrei frequenzdemodulieren. Geringe Fehler im Bandlauf („tracking“-Unterschiede, Abweichungen in der Justage der Bandführungen, Gleichlauffehler) bewirken, daß der Magnetkopf nicht mehr exakt mittig über die Schrägspur läuft. Die Amplitude des Signals nimmt ab und kann besonders zum Anfang oder Ende (siehe Bild b.) der Spur hin recht klein werden. Wie bei einem schwächer werdenden UKW-Sender rauscht das Signal auf. Bei der Demodulation entstehen dann Störungen. Der Effekt ist vergleichbar mit Bild-Störstreifen bei Standbildwiedergabe.

Bandsortenprobleme

Eine geringe Abhängigkeit von der Bandsorte trat in wenigen Fällen auf. Und zwar zeigte das Band bei hoher Aussteuerung deutlich erhöhte Ratterstörungen. Höchstwahrscheinlich hat hier der Videokopf die FM-Tonspur doch zu tief angelöscht, und der Pegelverlust im FM-Ton-Signal erreichte kritische Grenzwerte. Das laute Summen der schnell rotierenden Kopftrommel erzeugt ein deutliches direktes Störgeräusch, störungsarme akustische Aufnahmen im selben Raum sind daher kritisch. Spulenbandfans ereifern sich über die langsame Reaktion auf Laufwerksbefehle und das lange Einfädeln des Bandes. Sie drehen während der Startphase Däumchen. Das Betasystem ist hier allerdings wieder fixer als VHS. Bei Aufnahmen ab UKW- Tuner sind die HiFi-Recorder fast alle auf eine hohe Pilottonunterdrückung im Tuner selbst angewiesen. Aufnahmen von Tunern mit weniger hochwertigen eigenen Filtern oder Seitenbändern um den 19-kHz-Pilotton herum bringen das Kompandersystem im HiFi-Videorecorder aus dem Tritt, es arbeitet nicht mehr so rauschfrei. Lediglich Sony verfügt über ein MPX-Filter, das diese Probleme verhindert. Die Umschaltungen zwischen den beiden FM-Abtastköpfen erzeugen Störungen bei 25 Hz (siehe Analyse). Übliche Lautsprecher geben solch niedrige Frequenzen kaum mehr wieder. Jedoch äußern sich die Ratterstörungen auch in einer leichten Modulation anderer Nutztöne. Die Spektrallinien verbreitern sich.

Kein Alleskönner

Nicht daß ein HiFi-Videorecorder unzumutbar wäre, weil er zu kapriziös arbeitet und Zuverlässigkeit in puncto Störsignalfreiheit vermissen läßt. Das wäre übertrieben. Aber die möglichen Fehler sind ungewohnt und werden anfangs nicht beherrscht. Fehler im Klang äußern sich anders und werden ähnlich wie bei den ersten Digitalgeräten nicht so deutlich wahrgenommen. Das Ohr hört sich erst langsam auf die neuen Probleme ein. Es bleibt dabei: Der HiFi-Videorecorder ist weder ein Ersatz für den Compact- Cassettenrecorder noch für das Spulenbandgerät und erst recht nicht für gute PCM-Prozessoren. Er stellt eine sinnvolle Bereicherung der HiFi-Anlage mit ganz besonderen Vorteilen dar (niedrige Bandkosten, lange Aufnahmezeiten), und endlich ermöglicht er dem HiFi-Fan einen akzeptablen Videoton. Das Bild muß nicht mehr krampfhaft herhalten, damit eine Musiksendung bestehen kann.