Aufnahme Analog, HiFi-Video, Digital

Die Compactcassette zeigt, daß echte HiFi-Qualität bei 4,8 Zentimeter pro Sekunde möglich ist. Nun sollen 1,2 cm/s (VHS Longplay) bessere Klangqualität bieten. Frequenzmodulation (FM) und rotierende Tonköpfe machen es möglich. Die „Slow Fidelity“-Schallkonserve heißt HiFi-Videorekorder. Er bietet gerade auch für Fernseh-müde, aber Radioaktive HiFi-Freaks neue Alternativen, und zwar als Nur-Tonbandgerät (mit der Bildspeicherung als Gratis-Zugabe). Musikfilme werden ansehbar, weil sie anhörbar werden. Fehlt es dem Fernsehsender an einem guten Tonteil, so hilft ab und zu die Simultanaufnahme. Das Bild kommt vom Fernsehsender, der Ton vom UKW-Tuner.

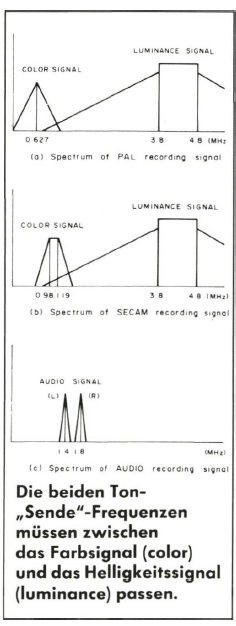

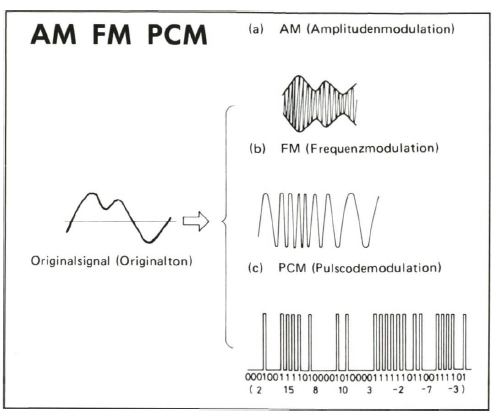

HiFi-Videorecorder zeichnen den Ton ähnlich wie auch das Fernsehbild auf: mit zwei Magnetköpfen, die zusätzlich in der sich schnell drehenden Trommel montiert sind. Die Köpfe schreiben mit hoher Geschwindigkeit extrem schmale, zur Bandrichtung schrägliegende Spurstückchen und tasten diese zerteilte Information auch wieder in stetem Wechsel ab. Und zwar schaltet eine Elektronik die Knöpfe bei jedem Fernsehhalbbild und damit 50 mal in der Sekunde um. Diese Schrägspuraufzeichnung erlaubt, sehr hohe Frequenzen aufzuzeichnen, ähnlich dem Mittelwellen- und Kurzwellenbereich. Die vergleichsweise tiefliegende Tonfrequenz wird einem hochfrequenten Träger aufmoduliert; dieses Modulationsprodukt wird aufgesprochen. Spulen- und Compactcassetten-Tonbandgeräte sprechen das Signal dagegen mit Unterstützung der Vormagnetisierung direkt auf.

Video allein wirkt oberflächlich

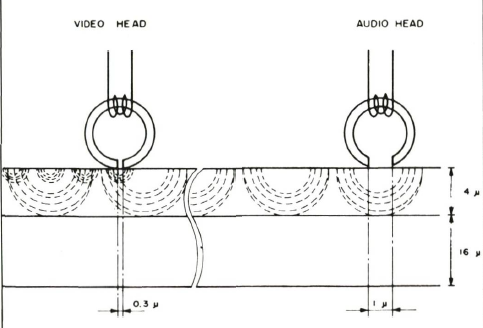

Zuerst schreibt der Tonkopf eine tiefe Spur (hier etwas übertrieben dargestellt, in der Praxis 0,7 bis 0,9 Micrometer). Da die abzutastenden Frequenzen recht tief liegen, kann der Spalt recht breit sein, das Feld dringt weit genug in die Magnetschicht ein. Die Videoinformation, insbesondere die Helligkeitsinformation, ist höherfrequenter und kann nur noch mit schmalen Spalten wiedergegeben werden. Die Eindringtiefe dieser Videospur ist mit 0,25 bis 0,35 gm gering. Trotzdem bewirkt dieses Überschreiben einen Pegelverlust von gut 5 Dezibel in der FM-Tonspur, das ist fast die Hälfte. Da die Information frequenzmoduliert wird, spielt die Änderung der Amplitude eine untergeordnete Rolle. Der Ton kann problemlos durch FM-Demodulation zurückgenommen werden.

UKW doppelt

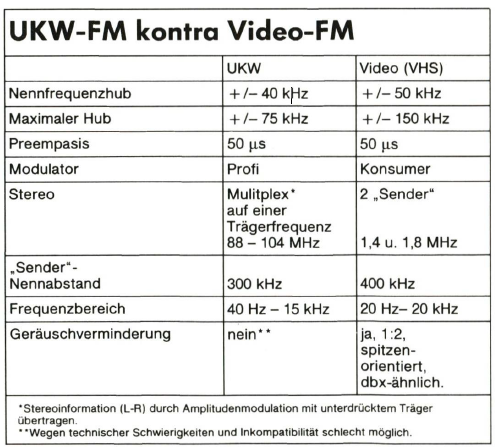

Im Klang bietet das FM-Aufzeichnungsverfahren mehr als die bekannte UKW-Qualität. Jeder Kanal wird für sich wie bei einem Mono-UKW-Sender moduliert und dann gespeichert. Das ist wesentlich verzerrungsärmer und rauschfreier als die bei UKW-Stereo angewendete Multiplexmethode. Der Hochtonbereich endet nicht bei 15 Kilohertz, sondern erstreckt sich bis über 20 kHz. Und während dem allgemeinen Einsatz von Rauschverminderungssystemen bei UKW gravierende Probleme entgegenstehen, bietet sich die FM-Bandspeicherung hierfür geradezu an.

Ein technisches Problem bei diesem FM-Ton auf Videocassette stellt der „Staffellauf“ der Köpfe dar. Die „Stabübergabe“ funktioniert nicht immer so reibungslos, wie sie soll. Jeder nicht ganz gelungene Wechsel erzeugt ein Knacken, wenn auch recht leise, so doch kaum hohen HiFi-Anforderungen entsprechend. Besonders der Hochtonbereich macht Video-HiFi zu schaffen. Oft genug verdeckt zum Glück die (laute) Musik die schwachen Knacke. Die Kopfwechsel-Störunterdrükkung zeigt zur Zeit deutliche Unterschiede zwischen den Videosystemen. Kinderkrankheiten gehen oft schnell vorbei und sind dann für immer geheilt. Allerdings schützen oft Patente und systembedingte Unterschiede den Vorsprung einer auskurierten Neuentwicklung.

Probeaufnahmen einer leisen, günstig instrumentierten Musikpassage zeigen die möglichen Knack-, Ratterund Rumpelstörungen von Video-HiFi sofort. Im Gequirle eines unruhigen Ausstellungsraums empfiehlt sich hierzu der ruhige „Hörraum“ am eigenen Kopf, der Kopfhörer.

Aber neben Klangqualität, Bandkosten und unterbrochener Spieldauer sollte ein Vorteil nicht übersehen werden: Die Bandsortenqual ist ausgestanden. Nun sollte man in keinem Fall irgendein Videoband kaufen. Gut muß es schon sein, speziell dropoutarm. Aber der Bandsortenwahlschalter und die Bandsortenfeinabstimmung, und sei es über den eingebauten Microcomputer eines (zu) hoch gezüchteten Compactcassettenrecorders, haben ausgedient. Unabhängig vom Band kommt der FM-Ton immer gleich rauscharm. Das Band hat weder Einfluß auf den Hochtonfrequenzgang noch auf die Verzerrungen. Die empfohlene Aussteuerung liegt immer gleich hoch. Bei UKW bestimmen Sender und Empfänger die Daten, beim HiFi-Videorecorder sind es der FM-Ton-Modulator und Demodulator, es wird über das Band „gesendet“.

Schlechte Bänder - und das ist die einzige, wenn auch wesentliche Einschränkung - weisen zu große Fehler in der magnetischen Beschichtung auf. Der Klang leidet an diesen Stellen. Bei Dropout in der Bildwiedergabe gibt es horizontale weiße oder schwarze Kometstreifen. Allerdings können diese Bildfehlstellen durch einen elektronischen Kniff übermalt werden. Dropouts im Ton sind seltener, die Wirkung allerdings auffälliger. Spulengeräte bieten, wie Messungen zeigen, eine vergleichbare Klangqualität, in einigen Punkten sind sie unterlegen, in anderen überlegen. Die Bandgeschwindigkeit entscheidet bei der Spule über die Qualität, aber auch über die deutlich ansteigenden Bandkosten. HiFi-Videorekorder verfügen über das HiFi-Tonaufnahmeteil nur als Beigabe zur Videoaufzeichnung. Der HiFi-Fan wünscht sich dagegen kompromißlos sauber nach HiFi-Gesichtspunkten konstruierte Schaltungen. Aussteuerung, Mikrofoneingang und vieles mehr entsprechen (bisher noch) nicht dem Qualitätsstandard einer Spulenmaschine.

Das Schneiden von Bändern entfällt bei Video-HiFi durch die Schrägaufzeichnung vollkommen. Das Rangieren zum Stückanfang ist umständlich und langwierig. Tonbandamateure beklagen sich über die „Videokisten“, bei Spulengeräten positionieren sie dagegen das Band millimetergenau einfach und schnell von Hand.

Vor dem Kauf empfiehlt sich der Versuch, ein Musikstück sauber hinter oder - fast unmöglich - in eine vorhandene Aufnahme zu setzen. Hier zeigen sich wesentliche Unterschiede in der Bedienung und der technischen Ausstattung zwischen Videorecordern. Das Rangieren des Bandes fällt beim Beta-Format leichter, das Band wird hier nicht immer von der Kopftrommel ein- und ausgefädelt. Das Gerät antwortet prompt auf Kommandos. Kurze Umspulstrecken gelingen daher bei VHS auch besser im Bild-Suchlauf.

Bei keiner Gerätewahl ist die Bedienung so wichtig wie bei einem Bandgerät, was man vor dem Kauf bedenken sollte. Eine Aufnahme erfordert exakt die richtigen Handgriffe. Mögen die Werte im Datenblatt noch so glitzern, die volle HiFi-Klangqualität geht verloren, wenn durch ein ungeeignetes Design dem Anwender bei der Handhabung Knüppel zwischen die Beine geworfen werden.

Eine Spulenmaschine bietet Hinterbandkontrolle. Alle Bedienungsfehler zeigen sich bereits während der Aufnahme. Beim Videorecorder ist das unmöglich, und Bedienungsfehler sind vorprogrammiert, insbesondere bei abwechselnder Fernseh- und Ton-Anwendung, die Knopfvielfalt kennt bei vielen Recordern keine Grenzen. Keinesfalls darf auch der Fernseher direkt neben der HiFi-Anlage stehen. Seine magnetischen Störungen sind recht hoch und streuen in die HiFi-Geräte ein, wenn sie nicht besonders aufwendig geschirmt sind. HiFi-Videorecorder besitzen festeingebaute Rauschverminderungssysteme. Um problemlosen Bandaustausch zu gewährleisten, müssen alle Geräte des jeweiligen Systems gleichartig ausgerüstet sein. Die Qualität des Rauschverminderungssystems muß also für hochwertige HiFi-Anwendung bei der Video-Systemwahl mit berücksichtigt werden. Übliche Datenblätter glänzen nur mit den Rauschwerten, die für die Pausen zwischen den Musikstücken gelten, aber nicht mit Angaben zu dem Rauschen, das noch an leisen Musikpassagen im Hintergrund oder beim Ausklingen eines Tons auffallen kann.

Für HiFi-Freaks fast schon ein alter Hut, nun aber in einer breiteren Produktpalette auf dem Markt: die digitale Tonaufzeichnung in PulsCodeModulation statt eines Bildes auf Videoband gespeichert. Auch Nicht-HiFi-Recorder bieten diese Möglichkeit, allerdings nicht alle Video-Systeme gleich gut. Ein zusätzlicher Baustein, der PCM-Prozessor, stellt die Umwandlungsstation zwischen HiFi-Anlage und Videorecorder dar. Er kodiert den Ton digital und bietet ihn wie ein Fernsehbild dem Recorder zur Aufnahme an. Stückanfänge sind am Bildschirm als Schwarzweißmuster erkennbar und so gelingt es auch, das Band anhand des Bildlaufs recht genau zu positionieren.

PCM ermöglicht höchste Qualität. Die Digitaltechnik muß jedoch nicht notwendigerweise hochwertiger Analogtechnik überlegen sein. Übliche Daten sind nicht aussagekräftig genug. So können 0,5 Prozent Kirrverzerrungen bei PCM deutlich schlechter klingen als 3 Prozent bei üblichen (analogen) Bandgeräten. PCM bietet allerdings prinzipiell - und da sind sich wohl alle Fachleute einig - die Möglichkeit, Spulengeräte zu übertrumpfen. Die Bedienung ist etwas günstiger als bei FM-Ton, jedoch einem Spulengerät immer noch hoffnungslos unterlegen. Dropouts wirken sich, wenn sie verstärkt auftreten, und nur dann, katastrophal aus, es knackt deutlich, oder der Ton setzt sogar kurzzeitig aus. Bei FM-Ton ist der Übergang fließender. Die Wahl drop- outarmer Bänder ist eine absolute Notwendigkeit, wie auch eine sorgsame Band- und Gerätehygenie. Staub ist der Feind jeder Bandaufzeichnung. Eine hervorragende Klangqualität belohnt jedoch die Mühe mit PCM.

Bandage

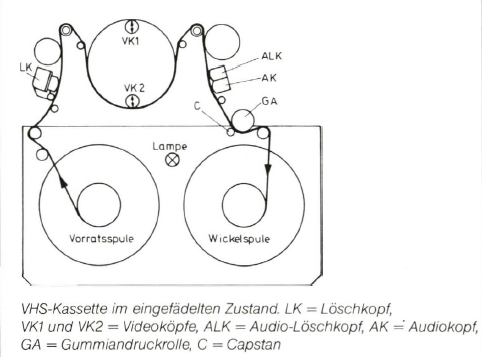

Das Band muß die Kopftrommel gerade etwas mehr als 180 Grad umschließen, damit sich die Köpfe beim Abtasten ablösen können. Der eine läuft in der Spur ein, wenn der andere das Band verläßt. VHS-Geräte fädeln das Band in Form eines „M“ ein. Es läuft über den Vollspur-Löschkopf (LK), die Trommel mit den zwei Viedeoköpfen (VK, eventuell hier zusätzlich weitere Video- und FM-Tonköpfe), dann über den Tonlöschkopf (ALK) und den Tonkopf für normale Aufzeichnung (AK), und schließlich durch Capstan (C) und Gummiandruckrolle (GA).

Die vierte Wahl: Geld oder Leben

Vor dem Kauf gilt es, nicht nur den Gerätepreis zu berücksichtigen, sondern auch Bandkosten und Wartungsarbeiten samt Magnetkopfwechsel. Hier die Bilanz:

Compactcassette

Besonders preisgünstige Aufnahmen, das gilt für die Geräte und die Bandminute, sehr universell verwendbar, die Klangqualität variiert vom Einfach-HiFi bis zu gutem HiFi, jedoch nicht eigentlich Spitzen-HiFi. Probleme bestehen mit der Bandführung/Tonkopfjustage, den Aussteuerungsanzeigen und der Bandsortenwahl. Dort, wo eine Aufnahmezeit über 45 Minuten gefordert ist, hilft eine C-120-Cassette. Das allerdings nur mit Metallpigment-Band, denn bei dieser Bandlänge kann die übliche Oxidbeschichtung keine gute HiFi-Qualität mehr liefern. Dort, wo 60 Minuten an einem Stück nicht ausreichen, muß zur Spule oder Videocassette gegriffen werden (Video-Longplay bis zu acht Stunden). Spulen-Vierspurgeräte verlieren gegenüber Cassettenrecordern und Zweispurgeräten immer mehr. Bei vergleichbarer Klangqualität und oft sogar etwas geringeren Bandkosten lassen sie sich durch diese ersetzen.

PCM über Pseudovideo

Über die Betriebssicherheit von PCM, aber auch FM-HiFi-Ton sollten keine zu positiven Illusionen entstehen. Kein PCM-Anwender sollte in den Leichtsinn verfallen, auch wenn es vielemal gut gegangen ist, zu schlechte Bänder mit erhöhter Dropoutrate zu verwenden. Irgendwann einmal (den Gesetzen von Murphy folgend immer in einem wichtigen unersetzlichen Stück an auffälliger Stelle) schlägt der Dropout-Teufel zu. Wichtige Aufnahmen laufen in Tonstudios denn auch oft auf zwei Video-Maschinen, für die ein PCM-Adapter ausreicht.

Viele Bedienungselemente können die PCM-Aufnahme und Wiedergabe negativ beeinflussen. So manche Tracking-Anzeige funktioniert falsch. Der Tracking-Steller sowie Schalter oder Potis zur Bildschärfeeinstellung (Videofrequenzgang bei play: soft - sharp oder bei rec: dynamic aperture correction) können so funktionieren, daß die Trak- kinganzeige bei optimaler Wiedergabe deutlich weniger als das Maximum anzeigt. Das Ohr muß hier als das letzte Referenzelement gelten.

Spule

Produktion ins Museum, die Spule beginnt Historie zu werden, aber ... Zweispurgeräte leisten mehr als Compactcassetten. Optimales Preis/Qualitäts-Verhältnis erfordert allerdings ein eingebautes Dolby-Rauschminderungssystem. Noch preisgünstige gute Qualität bieten 9,5 cm/s. 19 cm/s Zweispur ermöglicht saubere Bandmontage und eine der Cassette merkbar überlegene Qualität. Die Kosten liegen aber auch drei- bis sechmal so hoch wie bei der Compactcassette, trotzdem alles in allem auch heute noch die ideale Maschine für den HiFi-Bandamateur. 38 cm/s lohnt sich wirklich nur noch wegen der erstklassigen Editiermöglichkeiten und für den Bandaustausch mit professionellen Studios. In den Kosten und meist auch im Klang ist 38 cm/s der Videocassette mit PCM-Aufzeichnung unterlegen, das gilt besonders im Baßbereich.

FM auf Videocassette

Aufnahmen mit Video-HiFi klingen ähnlich gut und kosten vergleichbar viel wie Aufnahmen mit einem Cassettenrecorder der Spitzengruppe oder einem Spitzen-Spulengerät mit 9,5 cm/s Zweispur. Bei Vielaufnehmern gewinnt preislich allerdings die Compactcassette und verliert die Spule gegenüber FM-Ton. FM-Longplay ist allerdings im Bandpreis unschlagbar.

Video-HiFi eignet sich eher für Langzeitaufnahmen wie Radiomitschnitte und komplette Plattenseiten, weniger für sorgsam zusammengestellte Programme. Wesentliche Unterschiede in der Klangqualität und der Bedienung sind (zur Zeit) noch zwischen den Video-Systemen, aber auch zwischen den Geräten festzustellen.

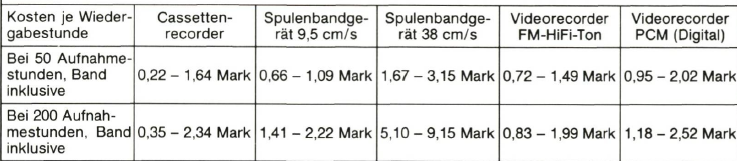

8,80 Euro = Mark Stundenlohn

Zu den Kosten der Schallkonserve gehören der Anschaffungspreis (Wertminderung), Servicekosten inklusive Nachjustage und Tonkopf wechsel sowie das Band selbst. Je nachdem, wie oft einundieselbe Musik wiederholt abgespielt wird, also wieviele Musikstunden im Archiv angelegt werden sollen, fallen die Kosten höher oder niedriger aus. Unterschiedliche Gerätepreise, Vier-Mark-Cassetten gegenüber höchstwertigem Metal Tape oder Super High Grade für Video, Normal- oder Longplay- Betrieb, teure Köpfe oder -trommeln oder günstige Servicekosten, dies alles trägt zu einem breitgefächerten Preisspektrum bei. Die Computerkalkulation zeigt recht eindeutig den Trend, 8,80 Euro = DM können je Wiedergabestunde maximal gespart werden. Ob dieser bescheidene Stundenlohn allerdings so ganz ohne Qualitätseinbuße möglich ist, zeigen Messungen sowie Bedienung und Hörergebnis.

PCM auf Videocassette

Trotz des hohen Anschaffungspreises liegen die Kosten der digitalen Aufzeichnung mit PCM gegenüber Spulenband (bei 38 cm/s) teilweise unter 30 Prozent. Es gelten ähnliche strenge Bedienungs- und Editiereinschränkungen wie beim FM-Ton. Bei einem über die Lebensdauer des Gerätes kalkulierten Mehrpreis von 25 bis 50 Prozent bietet PCM gegenüber FM die wesentlich bessere Klangqualität mit Videocassette. Für den Tonbandamateur ist insbesondere die Kopiermöglichkeit ohne jeden Qualitätsverlust zu erwähnen. Auch hier liegt die Bildaufzeichnung ’kostenlos’ bei, allerdings ist sie nur alternativ zur HiFi-Aufnahme möglich, da PCM ja an Stelle des Bildes aufgenommen wird.

FM- und PCM-Ton bieten ungewohnte Vorteile: Alterungserscheinungen entfallen, keinerlei Frequenzänderungen treten auf. Bei Bandmaschinen stellt sich vornehmlich der Kopiereffekt, bei Cassettenrecordern ein leichter Höhenverlust ein. Fehler hören sich anders an und erfordern Übung im Früherkennen (Tracking). Die Bandgeschwindigkeit ist besonders stabil. Die Kopftrommeldrehzahl und damit die Bandgeschwindigkeit wird aus der hochstabilen Bildwechselfrequenz von 25 Hz gewonnen. Ein Quarzoszillator springt bei hochwertigen HiFi-Videorecordern ein, wenn ausschließlich FM-Tonaufnahmen ohne Bild erstellt werden.

Bei PCM empfiehlt sich ein kleiner Video-Monitor zur Qualitätskontrolle des „Bildes“ und zum Bandrangieren. Bei (Nur-) FM-Ton entfällt die Möglichkeit, über das Bild Stückanfänge zu suchen und Tracking zu justieren. Ein Ersatz wäre Cueing, das Mithören beim Suchlauf.