Es läuft und läuft und läuft...

Unermüdlich hat das Laufwerk das Tonband mit immer gleicher Geschwindigkeit am Kopf vorbei zu bewegen: 4,7625 Zentimeter Strecke je Sekunde, 171 Meter in der Stunde. Diese Normgeschwindigkeiten bescherte uns die USA. Dort starteten die ersten Gerätschaften mit 30 Zoll pro Sekunde (76 cm/ s), und nun landete die amerikanische Profitechnik auch wieder da. Für den Normalgebrauch brachte jedoch die technische Fortentwicklung immer wieder eine Halbierung, und die Compactcassette liegt nun bei einem Sechzehntel des hohen Wertes. Glücklicherweise konnte sich eine weitere Halbierung nur in Ausnahmen durchsetzen. So schaffte es die Compactcassette bis heute zur wirklichen HiFi-Quelle. Anwendungen bei 2,4 cm/s haben mit HiFi trotz hohem Aufwand kaum etwas zu tun.

Drei Einzelfunktionen hat das Laufwerk zu erfüllen. Zuerst das Aufwickeln des Bandes. Die Bandkräfte betragen bei einem Drehmoment von 5 Millinewtonmeter 0,2 bis 0,5 Newton (zu vergleichen mit dem Gewicht von 20 bis 50 Gramm). Zu hohe Bandzüge erzeugen zu feste Wik- kel, die leicht klemmen. Zu geringe Bandzüge können nicht gegen leicht klemmende Wickel ankämpfen. Die Tonwelle muß die Bandgeschwindigkeit konstant halten. Der aufspulende Wikkel ändert zwischen Bandanfang und -ende seinen Druchmesser und läuft zudem immer etwas unrund. Eine gleichmäßige Geschwindigkeit kann er daher nicht garantieren. Auch gilt es, die Bandgeschwindigkeit in unmittelbarer Nähe des Tonkopfspalts konstant zu halten. Längsschwingungen im Band durch Reibeffekte führen sonst zu unerwünschten, hochfrequenten Gleichlaufschwankungen.

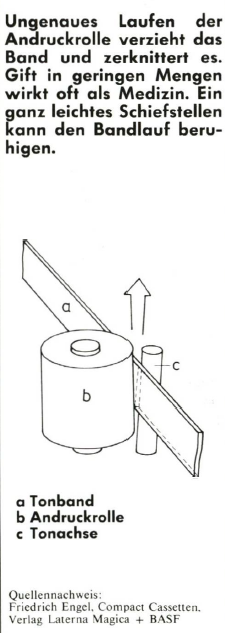

Die Andruckrolle erhöht die Reibung auf der Tonwelle beachtlich, so können höhere Kräfte übertragen werden. Eine feine Oberflächenätzung läßt die Welle kräftiger zupacken. Je nach Konstruktion ist die Andruckrolle bauchig geschliffen und teilweise auch flexibel gelagert. Höchste Anforderungen hat die Tonwelle zu erfüllen. Bei einer Cassettenwelle mit 3 Millimeter Durchmesser führen bereits Unrundheiten von 0,15 Micrometer zu Gleichlauffehlern von ±0,1 Prozent.

Lautsprecher erhöhen Gleichlauffehler

Gleichlaufschwankungen sind Geschwindigkeitsvariationen, die am Ausgang des Kopfes zu Frequenz- und Pegeländerungen des Nutzsignals führen. Der Entzerrverstärker gleicht im wesentlichen die Pegelschwankungen aus, da er bei steigender Frequenz den Pegel prinzipiell absenkt. Es verbleibt die Frequenzmodulation am Ausgang des Bandgerätes. Lautsprecher, Kopfhörer oder auch Wiedergaberäume produzieren aber aus Frequenzmodulation wieder eine Amplitudenmodulation, allerdings nur, wenn sie minderwertig sind. Steile Frequenzsprünge und auch schmale Resonanzen, die die Pegelschreiber kaum aufzeichnen, demodulieren das frequenzmodulierte Signal und schaffen zusätzlich eine Amplitudenmodulation. So klingen Recorder auf guten Wiedergabeanlagen besser als zum Beispiel billige „Walkmen“-Kopfhörer.

Schlüpfrige Tatsachen

Zwischen Band und Tonwellenumfang besteht immer ein gewisser Schlupf, das Band rutscht ein wenig durch. Die Rückhaltekraft durch Reibung am Tonkopf und an den Bandführungen, in der Cassette und schließlich die Bremskraft am ablaufenden Wickel arbeiten gegen den Aufwickelbandzug. Ist der Aufwickelbandzug größer, so läuft das Band schneller als die Tonwelle, sie bremst. Wird die Andruckrolle vorsichtig gegen ihre Federanpreßkraft von der Tonwelle abgehoben, so beginnt das Band unkontrolliert zu laufen. Ist die Aufwickelkraft geringer, bewegt sich das Band erst bei anliegender Gummirolle.

Der Schlupf beträgt unter einem halben Prozent. Damit läuft aber das Band am Bandende und -anfang etwas unterschiedlich schnell, da die Auf- und Abwickelbandzüge variieren. Der Abwickelbandzug liegt mit 0,1 Newton bis 0,01 N recht tief. Er verhindert Bandschlaufen und läßt das Band sauber über den Löschkopf laufen. Bei senkrechter Cassette sollte er zusätzlich noch den Cassettenwickel zentrieren. Der Mitnahmedorn weicht daher heute etwas von dem Philips-Urtyp ab, er ist sechseckig oder hat zumindest an den 3 Mitnehmern schräge Auflaufflächen. Bei genügender Bremskraft gleichen diese schrägen Flächen Toleranzen aus und zentrieren den Wikkel. Ansonsten fällt der volle Wickel während einer Umdrehung immer wieder auf den Wickeldorn. Schwankungen im Bandzug und damit Gleichlauffehler resultieren daraus.

Knitterband

Das unruhige Laufwerk

Vibrationen in den Innereien des Laufwerkes dürfen nicht auftreten, sie schlagen direkt auf das Gleichlaufverhalten durch. Motorenläufer dürfen nur geringe Unwuchten haben, Riemen sauber geschliffen sein, Reibrad- und Zahntriebe gleichmäßig eingreifen. Kritische Schwingungen regen die Riemen an, die dann zu weit zwischen zwei Rädern frei laufen.

Swinging Capstan

Die Drehmassen verschiedener Scheiben beginnen zusammen mit den federnden Riemen zu schwingen, ähnlich der Unruhe einer Uhr, nur ist eben zusätzlich die Hauptdrehbewegung noch überlagert. Nakamichi bekämpft solche Schwingungsprobleme durch eine bewußte Mischung unterschiedlich großer und deshalb mit ungleicher Drehzahl rotierender Riemenscheiben und Tonwellen. Andere Konstrukteure versuchen dem Problem mit geschickt angeordneten Motoren und abgestimmten Riemenlängen beizukommen.

Nur wenige Laufwerke spulen schnell um und erlauben gleichzeitig das gezielte Rangieren kurzer Bandstücke. Kaum ein Gerät ermöglicht einen langsamen, weichen Start der Wickelmotoren. Das Umsteuern beim Umspulen bewirkt teilweise eher rabiate Kräfte. Minimale Banddehnungen und eventuell verzogene Umlenkrollenachsen sind die Folge. Kritisch reagieren schnellspulende Geräte mit nicht elastisch angekoppelten schweren Wickelmotoren. Riemen oder elastische Drehkupplungen fangen als Knautschzone hohe Kraftspitzen wirksam ab. Nicht jeder Direkttrieb arbeitet hier problemlos. In den Laufwerkbedienungen fehlt es oft noch an Sicherheit. Aufnahmetasten sind nicht immer abgesichert, Reversegeräte starten auf der falschen Seite ungewollt mit der Aufnahme.

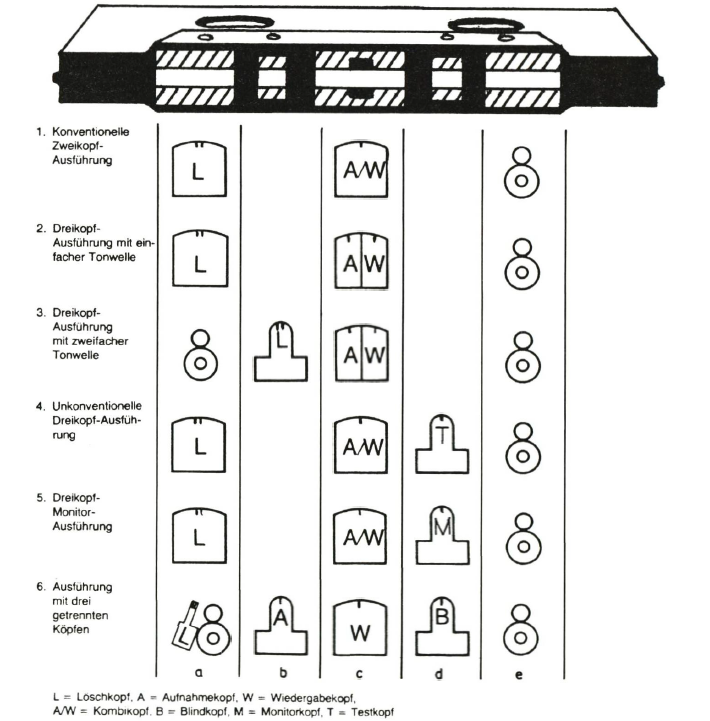

Wasserkopf

Viele Köpfe sind kein Indiz für Ineffizienz, allerdings auch nicht immer für Klangqualität. Die Kopfvielfalt zumal bei Reverse-Geräten macht dem Azimut und dem Gleichlauf dann doch arg zu schaffen. Ein konventioneller Kombikopf (A/W) bietet sich bis in mittlere Preisgruppen hinein an. Getrennte Köpfe schaffen Probleme, und das kostet Qualität oder eben Geld. Ein spezialisierter Aufsprechkopf (A, 4 Mikrometer Spalt) schafft es, höhere Pegel bei tiefen Frequenzen auf das Band zu bringen, ein Wiedergabekopf (W, 1 ![]() oder weniger) verdaut dagegen die oberste Oktave rauschfreier. Wenn der Filz nicht mehr als Andruckelement am Aufnahmespalt dienen kann, hilft ein höherer Bandzug. Bei der Lösung 2 mit Doppelkopf und Einfach-Capstan wird daher der ablaufende Wickel stark gebremst, oder das Laufwerk verfügt über eine Bremse mit einer direkt auf das Band wirkenden filzbelegten Reibfläche (in der Aussparung a oder b). Eine vollwertige Bandzugerhöhung ist der Dual-Capstan-Antrieb.

oder weniger) verdaut dagegen die oberste Oktave rauschfreier. Wenn der Filz nicht mehr als Andruckelement am Aufnahmespalt dienen kann, hilft ein höherer Bandzug. Bei der Lösung 2 mit Doppelkopf und Einfach-Capstan wird daher der ablaufende Wickel stark gebremst, oder das Laufwerk verfügt über eine Bremse mit einer direkt auf das Band wirkenden filzbelegten Reibfläche (in der Aussparung a oder b). Eine vollwertige Bandzugerhöhung ist der Dual-Capstan-Antrieb.

4 und 5 zeigen kostensparende Lösungen mit besonderem Testkopf (T) zum Einmessen oder zur (nicht vollwertigen) Hinterbandkontrolle (M). Diese gehören zum Glück nun zur HiFi-Historie. Wenn gar kein Platz mehr für den Löschkopf (F) bleibt, wird er bis vor die erste Tonwelle verdrängt (6). Er ist dann kaum mehr von einer Bandführung zu unterscheiden. Spezielle Bandführungen (B) können in die Aussparungen d (oder auch b) eingreifen (Beispiel 6). Bei Reverse-Laufwerken tritt an deren Stelle der Aufnahmekopf für die Seite B.

Gewußt wo

Bandlängenzählwerke eignen sich nur, um über kurze Strecken Stückanfänge wiederzufinden. Bei Gerätewechsel stimmt keine Bandzählwerksangabe mehr, ein Armutszeugnis der Gerätehersteller, hier hätte eine Normung leicht erfolgen können. Aber auch auf dem eigenen Gerät hilft das Zählwerk wenig, Cassetten werden meist nicht am Bandanfang gestartet. Das Zählwerk weiß doch nicht, wo 0 liegt. Moderne Konstruktionen errechnen aus der Drehzahl der beiden Wickel die Bandposition, für Stückanfänge könnte die Treffgenauigkeit höher liegen, aber es funktioniert. Mit sinnvoller Bandwickelskala auf der Cassette läßt sich eine Stelle finden, statt der Zählwerksangabe muß der Bandwickelindex (zum Beispiel 0 bis 60) notiert werden. Auf allen Geräten ist dieser Wert nutzbar, allerdings muß die Cassettenskala gut sichtbar sein. Im Pkw sollte der Fahrer sich allerdings kaum erlauben, die Cassette aus dem Abspieler zu entfernen und die Wickelskala allzu lange und genau zu betrachten.

Viel Gehirnschmalz hat die Laufeigenschaften heutiger Cassetten wesentlich verbessert. Schutz für eine teuer gewordene Musik bietet jedoch nur eine hochwertige Abschaltautomatik. Bei Stillstand des Aufspulwickels (Klemmen) schaltet sie innerhalb von 1 Sekunde das Laufwerk ab. Dann liegt bereits eine Bandschlaufe von 4,8 Zentimeter hinter der Tonwelle. Bei späterer Abschaltung nach 5 s verfangen sich die gut 20 cm Band sicherlich in der Tonwelle und zerknittern hoffnungslos.

Dual Capstan

Das englische Wort Capstan bedeutet in der Schiffahrt das Gangspill, vergleichbar einer Seiltrommel zur Aufnahme starker Zugkräfte. Capstans von Recordern haben nur mit Briefgewichten zu kämpfen. Früh schon versuchten Konstrukteure, den Gleichlauffehlern - hervorgerufen durch ungleichmäßige Bandkräfte am Abwickelkern - abzuhelfen. Über größere passive Schwungmassen vor den Tonköpfen verfügen einige Studiogeräte. Das robuste Studioband treibt sie selbst an. Bei Telefunken brachte ein Reibradgetriebe die Massen bei stehendem Band in Schwung, beim Bandstart entkoppelte sich dieser Antrieb und ließ die Schwungmasse frei mit dem Band mitlaufen. Das dünne Cassettenband ist sehr viel delikater, also mußte von vornherein zwischen ablaufendem Wickel und Tonköpfen eine ständig angetriebene Schwungmasse eingesetzt werden.

Das Problem besteht darin, daß diese Tonwelle nicht genau synchron zur Haupttonwelle rotiert. Läuft sie an der Außenfläche schneller, so spuckt sie das Band in das Gerät, da die Hauptwelle es nicht genügend schnell wegzieht. Dreht sie zu langsam, wird das Band gedehnt. Die Kunst des Ingenieurs besteht nun darin, die erste Tonwelle ganz geringfügig langsamer laufen zu lassen. Bei zwei quarzstabilen Direktdrives mit garantiert gleicher Drehzahl sollte die erste Welle geringfügig dünner sein. Bei einem Riemenantrieb von einem gemeinsamen Motor läuft der Riemen so, daß er eine wesentlich höhere Reibung auf die Hauptschwungmasse ausübt. Die Nebenschwungmasse hat gegenüber dem Riemen etwas mehr Schlupf und läuft dann langsamer. In jedem Fall müssen auch hier Tonwellen- und Schwungscheibendurchmesser peinlich präzise gepaart werden.

Der Schlupf zwischen Band und den zwei Capstans gleicht dann restliche Geschwindigkeitsabweichungen aus. Der Schlupf bestimmt allerdings den Bandzug zwischen den Tonwellen, und der muß gut kontrolliert werden. Dual Capstans zeigen guten Bandkopfkontakt (Nakamichi erlaubt sich sogar, den Andruckfilz außer Funktion zu setzen). Die DIN-Gleichlaufwerte glänzen nicht immer, die Cassette selbst übt jedoch kaum mehr Einfluß aus. Starke Schwankungen treten oft nahe den auffälligen 4 Hertz auf. Unbewer- tete, also linear gemessene Werte fallen daher kaum höher aus.

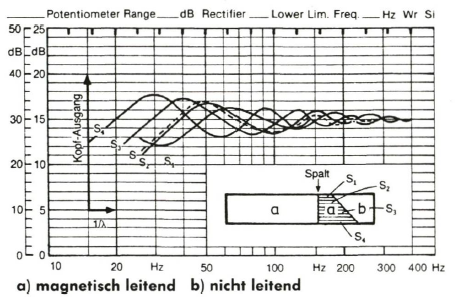

Kontur-Effekt

Ein 20-Hertz-Schwingungszug zieht sich auf dem Cassettenband über 2,4 Millimeter hin. Das magnetische Feld tritt dabei recht weit aus dem Band aus und beeinflußt so nicht nur den Spalt, sondern auch die äußeren Teile der Polhälften. Es fließen noch Feldlinien vom vorherigen oder nachfolgenden Schwingungszug durch den Kopf. Diese verstärken oder schwächen so das vom Spalt „aufgesaugte“ Feld. Entsprechend verändert sich dadurch frequenzabhängig die Ausgangsspannung eines Wiedergabekopfes, der Frequenzgang wird wellig.

Der Konstrukteur muß die geometrischen Abmessungen geschickt optimieren, um die Tonkopfspiegelresonanzen in den Griff zu bekommen. Dazu bildet er die Polhälften unterschiedlich lang aus oder er verändert die Berührfläche über die Bandumschlingung und die Kontur des Tonkopfspiegels. Die größeren Köpfe in HiFi-Spulengeräten bereiten geringere Probleme als die kleinen Cassettenköpfe, insbesondere die Doppelköpfe. Im Studio bei 38 Zentimetern pro Sekunde und erst recht bei 76 cm/s leidet jedoch der Baß ganz beachtlich. Da kämpft der Kopf bei 20 Hertz immerhin mit Wellenlängen von 38 Millimeter.

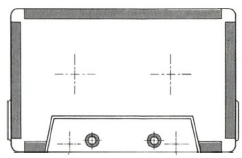

Das Fundament

Ohne exakte Positionierung der Cassette schafft kein Laufwerk geringe Tonhöhenschwankungen und Azimutfehler. Die Norm schreibt für die Auflagepunkte die schraffierten Zonen vor. In den rechten Kreisring (Unterseite) greift bei allen Geräten ein Dorn zur Positionierung ein.

Reinigung

Bei jeder C 90 laufen 260 Bandmeter über die Führungen. Abrieb in der Spaltzone des Tonkopfes führt zu drastischen Hochtonverlusten. Schmutzablagerungen an der Bandkante heben es an der Außenspur ab (linker Kanal), vermindern die Ausgangsspannung und stören das Azimutverhalten. Weniger bekannt sind die Störungen im Gleichlauf und in der mittleren Bandgeschwindigkeit. Stärkere Ablagerungen auf Tonwelle und Andruckrolle führen zu erhöhtem Schlupf, ungleichmäßige Ablagerungen verändern den wirksamen Durchmesser der Rollen. Beides erhöht die Gleichlaufschwankungen beträchtlich.

Ein leicht mit Spiritus getränktes Wattestäbchen entfernt den Schmutz wirkungsvoll; aber unbedingt trocken nachwischen. Die Reinigung selbst fällt leichter, wenn Tonwelle und Andruckrolle rotieren. Hierzu bedarf es allerdings bei vielen Laufwerken einer List. Wattehärchen dürfen sich nicht in den Lagern verfangen. Die untere Tonwellenpartie über dem Lagerspalt gilt als Tabuzone. Watte darf sich auch nicht zwischen Tonwelle und Andruckrolle verfangen. Das Wattestäbchen ist an der auslaufenden Seite (rechts) anzusetzen. Komfortabler sind Reinigungsstäbe mit Filz, sie verlieren keine Haare. Empfindliche Teile (Tonkopfspiegel) erfordern saubere Filze. Da die Filze nicht jedesmal in den Papierkorb wandern können, sind Filze für Hui und Pfui getrennt zu halten. Vorsicht ist mit dem Spiritus geboten. Er darf nicht in die Lager eindringen, da er den Schmierfilm zerstört. Gleiches gilt für Tonkopfreinigungsspray. Gute Geräte verfügen über ein Kunststoffscheibchen als Lagerschutz. Direktes Ansprühen kann bei erwärmten Geräten und spröden Ferritköpfen (auch bei empfindlichen Videoköpfen) zu Rissen im Kopf führen. Die Abkühlung durch die Verdunstungskälte des Sprays geschieht zu plötzlich.

Reinigungscassetten gelten als besonders komfortabel. Bei nichtzugänglichen Bandführungsteilen (Auto) bieten einzig sie Hilfe. Allerdings sind hier nicht die üblichen 08/15- Cassetten gemeint, sondern die mit speziellen Filzreinigern. Erus Technik säubert mit einem wischenden Filzarm den Haupttonkopf und mit zwei Filzstreifen die Tonwellen (auch Dual Capstan). Nagaoka liefert eine Cassette mit Filzreiniger für Tonwelle und Andruckrolle. Ein leicht rauhes Band nimmt den Schmutz von den Tonkopfspiegeln. Mit beiden Cassetten (nacheinander, nicht entweder-oder) wird ein Großteil des Drecks entfernt. Zumindest für die einfacheren Autoradio-Laufwerke reicht es. Bei komplizierteren Bandführungen putzt selbst diese Doppelkombination nicht gründlich genug.

Bandablagerungen härten aus und zerkratzen zudem die Bandoberfläche. Reinigung tut not, jedoch kann zuviel wirklich auch zuviel sein. Als sinnvolle Regel bietet sich an, vor jeder wichtigen Aufnahme oder jeden Monat „Kehrwoche“ zu halten. Ergeben sich mit irgendeiner Bandsorte starke Abrieberscheinungen, so empfiehlt sich eine andere Marke. Bänder verhalten sich auf unterschiedlichen Geräten verschieden. Immer die gleiche Bandsorte kann stärkeren Abrieb bedeuten als die Verwendung gemischter Arten.

Herzliches Bandleid

Bei einer ungünstigen Paarung von Gleitmittel in der Bandoberfläche und Tonkopfmaterial kann das Band kurzzeitig am Kopf haften bleiben (feststehen). Die Tonwelle zerrt es weiter, worauf es aber sofort wiederum kleben bleibt. Das geschieht so extrem schnell, daß die wechselnde Haft- und Gleitreibung ein lautes Quietschen erzeugt, das sowohl direkt akustisch als auch über den Verstärker als Modulation des Signals nicht zu überhören ist. Hier hilft nur ein anderes Bandmaterial. Auf ruckfreies Drehen der Wikkelsterne ist zu achten. Experimente mit verschiedenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten helfen auch etwas. Manchmal läßt sich eine wichtige Aufnahme stückweise mit zwischengeschobener Tonkopfreinigung durch Überspielung retten.