Die Kunst der Aussteuerung

Im Februar erläuterte stereo- play die verschiedenen Dynamikbegriffe. Diesmal folgen Tips, wie geschicktes Aussteuern die Musik zwischen Rauschen und Verzerrung zwängt und den Dynamikraum optimal nutzt. Recorder bringen eine Klangqualität, wie sie vor Jahren noch kaum glaubhaft schien. Doch die Compact Disc zeigt, daß bei der Cassette Rauschen und Verzerrung immer noch nah aneinanderliegen. Ungeschicktes Aussteuern, was oft genug durch schlechte Geräteauslegung bedingt ist, führt entweder zu erhöhtem Rauschen oder zu stärkeren Verzerrungen.

Nun scheint Aussteuern recht einfach. Beim Abspielen einer lauten Passage des Musikstückes soll der Aussteuerungsknopf so weit aufgedreht werden, bis die Anzeige Alarm schlägt. Abgesehen davon, daß Aussteuerungsanzeigen wirklich nicht immer leicht abzulesen sind, können auch die angezeigten Werte überhaupt falsch sein. Trotz komplizierter Laufwerksteuerungen und aufwendigen Bandeinmeßcomputern erfüllen nur wenige Aussteuerungsanzeigen wirklich ihren Zweck optimal. Das liegt wohl kaum an der Unfähigkeit der Konstrukteure, sondern eher daran, daß die Aussteuerungsanzeigen immer noch Stiefkinder der Verkaufsstrategie sind.

DIN 45 500 scheut Aussteuerungsanzeigen

Die einschlägigen Normen des Deutschen Institutes für Normung sagen sowieso nichts über diesen Punkt aus. Der geübte HiFi-Fan kann freilich auch ohne eine gute Aussteuerungsanzeige eine Menge aus seinem Tonbandgerät herausholen, aber so ganz einfach ist das nicht. Ein Werbemärchen entstand zum Start der Leuchtdioden- Spitzenwert-Alarmgeber (Peak) vor vielen Jahren: Eine elektronische Anzeige bedeute eine reaktionsschnelle Anzeige. Schnell oder träge, das entscheidet jedoch die hinter der Anzeigesitzende Elektronik. So gibt es Zeigerinstrumente, welche die kürzesten Impulsspitzen voll anzeigen, und Fluoreszenzanzeigen, deren Gleichrichterkreis träger als jedes VU-Meter der Musik hinterherhinkt. Auf die falsche Weise schnell darf der Gleichrichter allerdings auch nicht ausgelegt sein. So gab es einmal eine Leuchtdioden- Peak-Anzeige, die bei jedem kurzen Impuls aufleuchtete, nur erkannte kein Auge das Aufblitzen, es war bei der kurzen Zeitdauer einfach zu schwach. Der Gleichrichter muß das Tonfrequenzsignal in Gleichspannung umformen und diese dann so lange speichern, daß sie problemlos angezeigt und abgelesen werden kann. Zu lange darf die Information jedoch nicht im Speicherkondensator bleiben, denn die Anzeige muß sich wieder auf den nächsten Wert einstellen, um außer den Spitzenlautstärken auch einen Eindruck vom Lautstärkeverlauf zu vermitteln.

Artenvielfalt

Äußerlich sind zu unterscheiden:

• Zeigerinstrumente (früher Standard)

• Lichtpunktanzeiger (mechanisch über Spiegel, bisherige deutsche Studiotechnik)

• Leuchtdioden (LED, einzeln oder in Ketten)

• Plasma-Anzeigen (wie Neon-Glimmlampe, meist als sehr fein gegliederter orangefarbiger Leuchtbalken)

• Fluoreszenzanzeige (FLD, oft grün, aber auch mehrfarbig, ähnlich dem altehrwürdigen magischen Auge: in flache evakuierte Glaskörper eingebaute Glühkathoden und geschaltete Leuchtanoden)

• Flüssigkristallanzeigen (LCD, meist von hinten beleuchtet)

• Über den Video- oder Computerbildschirm

Funktionell sind zu unterscheiden:

• Schnelle Spitzenwertanzeige

• Effektivwertanzeige (echt oder angenähert)

• VU-Meter (weitgehend Mittelwertanzeige) Außerdem sind auch andere Möglichkeiten denkbar, die aber keinen Sinn geben, dennoch aber in HiFi-Geräten Verwendung fanden, wie z.B. träge Spitzenwertanzeigen oder aussteuerbarkeitskompensierte VU-Meter.

Die schnellen Spitzenwertanzeigen lassen sich noch untergliedern in mittelschnell, schnell (Studiotechnik, PPM = peak program meter), sehr schnell (aussteuerungskompensierte Anzeigen bei Recordern) und extrem schnell (digitale Aussteuerungsanzeigen für PCM) und nach dem Frequenzgangverhalten in

• frequenzlinear (sehr häufig) und

• aussteuerungskompensiert (PCM-Recorder mit Emphasis und einige wenige gute Cassettenrecorder).

Die Testcassette des Deutschen High-Fidelity Instituts enthält spezielle Testsignale mit ausführlicher Anleitung. Die Art der Anzeige und die bei Aufnahme empfehlenswerten Anzeigewerte für gute Aufnahmen lassen sich damit ermitteln.

Zwei Seelen müssen in der Brust sein

Damit ist die Zwitterrolle der Anzeige aufgezeigt. Neben der Einhaltung der Verzerrungsgrenzwerte muß das Lautstärkeniveau kontrollierbar sein. Eine lautstärkeähnliche Anzeige dient der Einhaltung der Kanalbalance und der Lautstärkebestimmung von Stück zu Stück wie auch zwischen Musik und Sprache. Lautstärke und Verzerrung bedeuten aber etwas anderes. Das Ohr reagiert zeitlich anders, je nachdem, ob es sich darum handelt, die Lautstärke einzuschätzen oder Verzerrungen zu erkennen. Die über den Frequenzbereich nicht konstante Aussteuerbarkeitsgrenze tut ein übriges, die Diskrepanz zwischen Spitzenlautstärke und Spitzenaussteuerung zu vergrößern. Ideal wären daher eigentlich zwei völlig unterschiedliche Anzeigearten: eine für die optimale Lautstärke, die andere für die Aussteuerung bis zur Verzerrungsgrenze.

Für eine technisch perfekte Aufnahme gilt es, die Spitzenaussteuerung relativ zur Aussteuerungsgrenze aufzuzeigen. Diese ist durch Gerät und Band vorgegeben. Sind die Anzeigen speziell auf die Möglichkeit der Cassette abgestimmt, gelten sie als aussteuerbarkeitskompensiert (siehe Kasten). Mögen einige der Punkte oft gar nicht so ins Gewicht fallen, weil vorfabriziertes Programmaterial überspielt wird, so muß der HiFi-Tonbandamateur, der selbst Live-Aufnahmen produziert, auf diese Aussteuerungskriterien besonders achten. Bei Überspielungen vom Rundfunk oder von Schallplatten (analog oder digital) hat ein Tonmeister bereits seinen Beitrag zu einer aufbereiteten Aussteuerung geleistet. Die Kanalbalance stimmt, und von Stück zu Stück, von heute auf morgen, von Platte zu Platte sind die Abweichungen nicht so unerwartet und groß wie bei eigenen Liveaufnahmen.

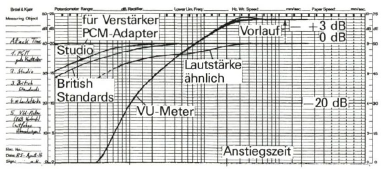

VU-Meter

Volume-Unit-Meter (Lautstärkeeinheiten-Anzeiger) sind im amerikanischen Studiobereich beheimatet und auch nach Fernost gewandert. Dort kann man sich immer noch nicht von diesen eigentlich als technisch überholt geltenden Anzeigen trennen. VU-Meter schlagen erst nach 0,2 Sekunden voll aus (ähnlich lange braucht die Anzeige, um wieder auf -20 Dezibel abzufallen). Je nach Programmaterial benötigen VU-Meter einen Vorlauf von 6 bis 14 Dezibel. Erfahrung zeigt, daß Cassettenrecorder mit VU-Metern oft nur schwach ausgesteuert werden dürfen (bis zu -15 dB), weil der Vorlauf zu gering eingestellt ist. Bei modernen hochwertigen Bändern sind die Verhältnisse zum Glück günstiger.

Limiter oder Automatik sind verpönt

Trotz aller technischen Verbesserungen muß für HiFi-Klang auch heute immer noch von Hand ausgesteuert werden. Selbst aufwendige Aussteuerungsautomatiken haben ihre Tücken. Zuerst einmal beinhalten sie zwangsläufig auch eine Art Aussteuerungsanzeige. Die Elektronik muß genau wissen, wie hoch die Aussteuerung liegt, dann muß sie darauf reagieren und ein elektronisches Potentiometer so vorstellen, bis das Aussteuerungsniveau stimmt. Das erste Problem ergibt sich durch die erhöhte Verzerrungsfreudigkeit der meisten bisher eingesetzten elektronischen Potentiometerschaltungen. Erst heute sind einige Schaltkreise vorhanden, die das Aussteuerungsniveau weitgehend verzerrungsarm beeinflussen können. Es kann auch passieren, daß während der Aussteuerungsveränderung Regelimpulse in den Signalweg eingekoppelt werden: Jeder Lautstärkesprung wird dann von einem Baßschlag begleitet.

Das zweite Problem ist die kritische Ansprechzeit. Sie verändert bei automatischer Aussteuerung die ursprüngliche Lautstärkestufung deutlich. Auf Lautstärkespitzen hat die Automatik schnell zu reagieren, sonst übersteuern laute Stellen. Dann aber spricht sie auch auf einen kurzen Schallplattenknacker an und nimmt darauffolgend zu leise auf. Umgekehrt darf sie den Aufsprechpegel nur langsam wieder anheben. Korrigiert sie während einer längeren Pianissimo-Passage zu stark wieder hoch, verändert sie den gewollten Abstand zwischen laut und leise. Ein plötzlich einsetzendes Fortissimo wird, weil die Aussteuerung vorher zu stark angehoben wurde, für die ersten Sekundenbruchteile übersteuert. Generell kommt eine Aussteuerungsautomatik (ALC = automatic level control) mit dynamikarmer leichter Muse besser zurecht als mit abwechslungsreicher E-Musik, Jazz oder Hörspielen. Während eine ALC ganz ohne manuelle Einflußmöglichkeit funktioniert, dient der Begrenzer (Limiter) nur als zusätzlicher Übersteuerungsschutz bei Handaussteuerung. Er soll Aussteuerungsspitzen sanft abschwächen und schwere Fehler verhindern. Grundsätzlich gelten ähnliche Einschränkungen wie bei einer Vollautomatik, jedoch wirken sich Fehler des Limiters weit weniger aus, selbstverständlich vorausgesetzt, es wurde von Hand richtig ausgesteuert (mit einer leichten Tendenz zur Übersteuerung).

Bandkopien mit Hilfe eines eigenen Testbands

Fürs Kopieren von Cassetten mit Rauschverminderung läßt sich ein besonderer Trick anwenden. Vom dolbysierten Band wird bei ausgeschalteten Dolby-Einheiten eine Kopie gemacht. Sie ist dann ihrerseits wiederum dolbysiert. Jeder unnötige Durchlauf durch ein Rauschverminderungssystem verschlechtert die Klangqualität. Es hat also keinen Zweck, das Signal im Wiedergabegerät zu expandieren und sofort danach im Aufnahmegerät wieder zu komprimieren. Einfacher ist es, das noch komprimierte Signal ins Aufnahmegerät zu schicken und dort direkt aufzuzeichnen. Allerdings sollte dabei eine Bedingung eingehalten werden, die für Dolby (speziell Dolby C) sehr wichtig ist: Die Aufnahme muß so erfolgen, daß die Kopie wiederum genauso stark magnetisiert ist, also auch genauso laut spielt. Um dies zu erreichen, bedarf es eines Pegelbandes (DHFI- Testband). Ohne Aufwand läßt sich aber auch ein eigenes Testband herstellen. Benötigt wird ein Sinuston 400 Hertz (200 bis 1000 Hz). Als Quellen hierfür bieten sich an: Ton vom Fernsehtestbild, Testschallplatten oder ein Cassettenrecorder mit Kalibriergenerator. Der Aufnahmepegel soll etwa einer 3- Dezibel-Anzeige entsprechen. Dieses „Testband“ dient nun als Original.

Von ihm wird der Pegelton auf die gewählte Bandsorte (Bandwahl siehe unten) kopiert. Die Aussteuerung ist in mehreren Versuchen so lange zu verändern, bis das Testoriginal und die Kopie, auf demselben Recorder abgespielt, die gleiche Aussteuerung zeigen. Abweichungen von bis zu ±2 Dezibel und ±1 Dezibel bei Dolby C sind noch zulässig. Diese Kalibrierung des Aufnahmerecorders gewährleistet für die gewählte Bandsorte, daß Original und Kopie gleich laut klingen. Das Rausch Verminderungssystem arbeitet dann beim späteren Abspulen der Kopie optimal spiegelbildlich zur Originalaufnahme. Beim Kopieren von Cassetten fällt die Verschlechterung der Klangqualität besonders leicht auf. Es sind daher möglichst hochwertige Bänder (siehe auch Tests in stereoplay 3 und 4/1985) zu verwenden. Dabei ist es egal, ob das höherwertige Band dem Original oder der Kopie dient. Sollen von einem Original mehrere Kopien gezogen werden, oder wird das Original später wieder gelöscht, so lohnt es sich, für das Original einige Mark mehr auszugeben. Welcher von zwei unterschiedlichen Recordern für Aufnahme und für Wiedergabe verwendet wird, ist prinzipiell auch egal.

Anzeigevorlauf

Aussteuerungsanzeigen reagieren immer mehr oder weniger träge. Bei besonders hohen kurzen Lautstärkespitzen spricht die Anzeige daher nicht mehr voll an. Ein Trick hilft, diese Spitzen trotzdem unverzerrt auf das Band aufzusprechen: gezielt zu weit ausschlagende Aussteuerungsanzeigen. Bei Sinus- Dauerton warnen die Anzeigen dann entsprechend dem einjustierten „Vorlauf“ zu früh vor Übersteuerung. So darf die Vollaussteuerung für Dauerton bei VU-Metern (siehe auch dort) erst weit jenseits des Skalenendes auftreten. Ein richtig gewählter Vorlauf bedeutet, daß Lautstärkespitzen, die bis an den roten Bereich heran ausgesteuert werden, gerade noch unauffällig verzerrt aufs Band gelangen. Beim Vorlauf ist auch die frequenzabhängige Aussteuerbarkeitsgrenze zu berücksichtigen. Neben der Trägheit der Anzeige verlangt auch die verminderte Höhenaussteuerbarkeit bei Cassettenbandgeräten in Verbindung mit hochtonstarkem Programm eine starke Erhöhung des Vorlaufs.

Um dies zu erreichen, bedarf es eines Pegelbandes (DHFI-Testband). Ohne Aufwand läßt sich aber auch ein eigenes Testband herstellen. Benötigt wird ein Sinuston 400 Hertz (200 bis 1000 Hz). Als Quellen hierfür bieten sich an: Ton vom Fernsehtestbild, Testschallplatten oder ein Cassettenrecorder mit Kalibriergenerator. Der Aufnahmepegel soll etwa einer 3-Dezibel-Anzeige entsprechen. Dieses „Testband“ dient nun als Original. Von ihm wird der Pegelton auf die gewählte Bandsorte (Bandwahl siehe unten) kopiert. Die Aussteuerung ist in mehreren Versuchen so lange zu verändern, bis das Testoriginal und die Kopie, auf demselben Recorder abgespielt, die gleiche Aussteuerung zeigen. Abweichungen von bis zu ± 2 Dezibel und ± 1 Dezibel bei Dolby C sind noch zulässig. Diese Kalibrierung des Aufnahmerecorders gewährleistet für die gewählte Bandsorte, daß Original und Kopie gleich laut klingen. Das Rausch Verminderungssystem arbeitet dann beim späteren Abspulen der Kopie optimal spiegelbildlich zur Originalaufnahme.

Beim Kopieren von Cassetten fällt die Verschlechterung der Klangqualität besonders leicht auf. Es sind daher möglichst hochwertige Bänder (Tests stereoplay 3 und 4/ 1985) zu verwenden. Dabei ist es egal, ob das höherwertige Band dem Original oder der Kopie dient. Sollen von einem Original mehrere Kopien gezogen werden, oder wird das Original später wieder gelöscht, so lohnt es sich, für das Original einige Mark mehr auszugeben. Welcher von zwei unterschiedlichen Recordern für Aufnahme und für Wiedergabe verwendet wird, ist prinzipiell auch egal. Vorzugsweise bietet sich das bessere Gerät für Aufnahme an. Es kann aber auch getestet werden, auf welchem Recorder das Original besser klingt (Wiedergabe). Meist sind Azimutprobleme mit im Spiele, und es lohnt sich, das mit der Originalcassette besser harmonierende Gerät zum Abspielen zu verwenden.

Es ist ratsam, für die Bandsorte der Kopie ein ähnliches Bandmaterial zu verwenden wie fürs Original, damit die Aussteuerungsbereiche der l:l-Kopie übereinstimmen. Also I auf I, II auf II und IV auf IV, MusiCassetten (egal, ob Fe oder Cr 120/![]() ) auf I. Sollte jedoch, was häufig auftritt, ein Originalband aus der Klasse II zu stark ausgesteuert sein, so sollte, wenn ein IVer-Band für die Kopie zu teuer ist, auf ein hochwertiges Band der Klasse I kopiert werden. Eine Sonderstellung nehmen die besonderen Beschichtungen von That’s EMX (und auch noch Denon DX-8) ein, diese lassen sich in solchen Fällen als besonders hoch aussteuerbare IIer-Bänder auch sehr gut verwenden. Sollen IV-Bänder nicht wieder auf IV kopiert werden, so eignen sich ein sehr gutes Ier- Band oder wieder die zwei besonderen II-Cassetten.

) auf I. Sollte jedoch, was häufig auftritt, ein Originalband aus der Klasse II zu stark ausgesteuert sein, so sollte, wenn ein IVer-Band für die Kopie zu teuer ist, auf ein hochwertiges Band der Klasse I kopiert werden. Eine Sonderstellung nehmen die besonderen Beschichtungen von That’s EMX (und auch noch Denon DX-8) ein, diese lassen sich in solchen Fällen als besonders hoch aussteuerbare IIer-Bänder auch sehr gut verwenden. Sollen IV-Bänder nicht wieder auf IV kopiert werden, so eignen sich ein sehr gutes Ier- Band oder wieder die zwei besonderen II-Cassetten.

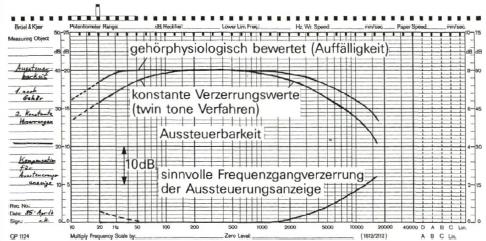

Aussteuerbarkeitskompensierte Anzeige

Das Instrument kann die eingeschränkte Aussteuerbarkeit in einem bestimmten Frequenzbereich automatisch berücksichtigen, wenn der Konstrukteur die Anzeige mit dem verdrehten Frequenzgang der Aussteuerbarkeit kompensiert. Beim Cassettenrecorder bedeutet das, daß die Höhen in der Anzeige gut 10 Dezibel anzuheben sind. So kann unabhängig von der Art des Programms bis an die Aussteuerungsgrenze gefahren werden. Bei geringer Programmdynamik fördert etwas schwächere Aussteuerung die Durchsichtigkeit der Aufnahme. Umgekehrt vermindert dosierte Übersteuerung störendes Rauschen. Bei einer üblich schlechten Anzeige sind sich selbst Profis nie sicher, wie weit denn nun im Augenblick wirklich gerade über- oder untersteuert wird.

Eine übersteuerungskom- pensierle Anzeige kann allerdings nie den Lautstärkeeindruck wiedergeben, deshalb ist sie als Ergänzung zu VU-Metern besonders sinnvoll. Eine für beide Kanäle gemeinsame Anzeige ist dabei nicht von Nachteil. Tritt Übersteuerung auf, wobei es unerheblich ist, in welchem Kanal, so müssen wegen der Kanalbalance ja doch beide Kanäle im Pegel heruntergezogen werden. Am Platze ist diese Frequenzgangkorrektur nur bei schnellen Spitzenwertanzeigen, weil hohe Frequenzanteile nur sehr kurzzeitig auftreten. Einige Geräte verwenden keine feste Höhenanhebung, sondern stellen die Aussteuerungsanzeige auf die verwendete Bandsorte und das Rauschverminderungssystem ein. Im Englischen werden die übersteuerungskompensierten Anzeigen „equalized“ oder besser „weighted peak programme meter“ genannt. Solche aussteuerbarkeitskompensierte Anzeigen waren früher in Deutschland üblich, durch Marketingfehler wurde aber stets versäumt, diesen Klangvorteil auch wirklich zu verkaufen. Heute gibt es solche Anzeigen bei allen ASC-, allen Tandberg- und einigen Dual-Recordern, bei fast allen PCM-Adaptern sowie bei den meisten noch handelsüblichen Spulentonbandgeräten.

Cassetten unterscheiden sich bis zu 10 dB in der Aussteuerbarkeit

Eine Höhenanhebung in der Anzeige verhindert unbewußtes Übersteuern.

Dolby-Pegel

Um die Lautstärke oder besser die Magnetisierung von Bandaufnahmen vergleichen zu können, muß ein Vergleichsmaßstab vorhanden sein. Hierzu dienen Pegelcassetten mit Referenzpegeln. Es gibt sie mit DIN/ IEC- oder Dolby-Pegel. Für Werkstätten und Heimgebrauch nützt der Dolby-Pegel mehr, da hierauf die Dolby-Funktion abgeglichen wird. ln vielen Fällen entspricht der Dolby-Pegel der Aussteuerungsanzeige 0 dB (Wiedergabe), oder es ist das spezielle, gespiegelte Doppel-D-Symbol auf der Skala vermerkt. Die Aussteuerungsangaben aus dem stereoplay-Cassettentest (3 und 4/1985) beziehen sich auf diesen Anzeigewert. Der DIN-Pegel liegt ungefähr 1,1 dB höher.

Aussteuern leicht gemacht

Die Anzeige soll leicht ablesbar sein, das heißt bei allen Lichtverhältnissen, aus größerer Entfernung und auch bei seitlichem Betrachtungswinkel oder, wie oft in der Heimanlage, schräg von oben. Eine deutliche Übersteuerungssignalwirkung ergibt sich aus einem Färb-, Form- oder Helligkeitswechsel der Anzeige. Gute Geräte signalisieren auch die unterschiedlichen empfohlenen Aussteuerungsgrenzwerte für die verschiedenen Bandsorten. Für eine deutlich ablesbare Kanalbalance sollten die Anzeigeskalen nebeneinander liegen. Bei Zeigerinstrumenten bedeutet das allerdings teure klappsymmetrische Doppelinstrumente. Für eine volle Kontrolle der Aussteuerung empfehlen sich Skalenbereiche von -40 bis +6 Dezibel, als reine Übersteuerungsanzeige genügen -6 bis +3 dB. Zusätzlich zu den VU-Metern vorhandene (übersteuerbarkeitskompensierte) Spitzenwertanzeigen sollten mindestens dreistufig sein, um einerseits eine Vorwarnung zu geben und andererseits den Grad der Übersteuerung deutlich zu machen. Bei elektronischen Anzeigen sind 5 Stufen als billig, 12 Stufen als mittelgut zu bewerten. Erst eine noch feinere Stufung ersetzt gute Zeigerinstrumente.

Ohne sauber laufende Aussteuerungspotentiometer macht das ganze Aussteuern keinen Spaß. Bei Mikrofonaufnahmen erweisen sich Schiebesteller als vorteilhaft. Sie erlauben leichtes Ein- und Ausblenden, Balancefehler sind leicht zu beheben. Einst überschwemmten in einer Modewelle Flachbahnsteller alle HiFi-Geräte, jetzt sind sie noch nicht einmal mehr dort zu finden, wo sie hingehören. Sie sind allerdings kostenträchtig, da gute Flachbahnpotentiometer über eine aufwendige Staubabdeckung verfügen müssen. Eine preiswerte Alternative für den Heimgebrauch stellen gleichzeitig bedienbare konzentrische Doppelaussteuerungsknöpfe dar. Sinnvoll sind auch „Master“-Pegelsteller. Hiermit werden ohne Verschieben der Balance alle Eingänge gemeinsam ein- und ausgeblendet. Außerordentlich hilfreich beim Aussteuern ist die Hinterbandkontrolle. Auftretende Verzerrungen oder Rauschen sind hörbar. Ein guter Kopfhörer mit einem für den Anschluß an ein Bandgerät ausreichend hohen Wirkungsgrad sollte eingesetzt werden. Extrem störend sind Ausgangspegelsteller, die gleichzeitig auf die Aussteuerungsanzeige und auf den Kopfhörerausgang wirken. Hier kann nur entweder richtig ausgesteuert oder per Kopfhörer mitgehört werden, letzten Endes ist beides nicht optimal möglich. Vorteilhaft wirken sich die heutigen, besonders hochwertigen Bandsorten aus. Sie bereiten entscheidend weniger Probleme beim Aussteuern.

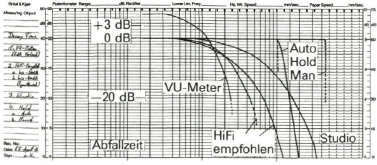

Ansprech- und Abfallzeiten

Die Zeiger von VU-Metern starten träge, verschwinden dann aber bereits bei Impulsen über 0,1 Sekunden am oberen Skalenende. Für eine Ubersteuerungskontrolle an Verstärkern und Digitalsystemen kann es dagegen nicht schnell genug gehen.

Eine mittlere Rücklaufzeit und eine Haltefunktion für den Spitzenwert helfen auszusteuern. Studioanzeigen schlagen dagegen noch aus, wenn das Stück bereits „lange" vorbei ist.