Verstärker

Würden MM- oder MC-Abtaster Lautsprecher ohne Hilfe von Fremdenergie direkt ansteuern, wäre der abgegebene Schalldruck so gering, daß die Musik selbst bei Kopfhörerbetrieb kaum hörbar wäre. Das liegt daran, daß moderne Abtaster - gegenüber ihren früheren mechanischen Kollegen - wesentlich weniger Energie abgeben. Der Vorteil neben der deutlich besseren Qualität ist, daß die wertvolle Schallplatte beim Abtastvorgang kaum noch beschädigt wird. Die vom Tonabnehmer abgegebene elektrische Spannung entspricht in ihrem Zeitverlauf, aber nicht in ihrer Höhe, der Verstärkerausgangsspannung, die am Lautsprecher anliegt. Für die zum Antrieb der Membran nötige Energie muß ein zwischengeschalteter Verstärker sorgen.

Wie Verstärker funktionieren

Genaugenommen ist die Bezeichnung „Verstärker“ falsch. Sie gibt nämlich die Funktionsweise des so bezeichneten Gerätes oder Schaltungsteils nicht ganz korrekt wieder. Die Eingangsspannung des Verstärkers dient als Steuerinformation für die Elektronik. Ähnlich wie ein Autovergaser der Steuerinformation des Gaspedals folgend dem Motor Energie in Form von Benzin- Luft-Gemisch liefert, so versorgt ein HiFi-Verstärker, vom Eingangssignal gesteuert, den angeschlossenen Verbraucher mit elektrischer Energie.

Der Eingangsschaltung, die eine Steuerinformation bekommt, folgen weitere Stufen, die entweder die Steuerspannungen oder -ströme vergrößern („verstärken“), Widerstandsanpassung betreiben oder Klangkorrekturen zulassen. Ihnen folgt die Ausgangsstufe, die ein Signal liefert, das im Zeitverlauf dem Eingangssignal entspricht, jedoch wesentlich mehr Energie abgeben kann. Das heißt, der gelieferte Ausgangsstrom, die Ausgangsspannung oder beide sind größer als die entsprechenden Eingangswerte. Die Ausgangsleistung (Produkt aus Spannung und Strom) ist also auf jeden Fall größer als die Eingangsleistung.

Warum Verstärker rauschen

Wie in Folge 6 beschrieben, rufen nach Vorstellung der Physiker bewegliche Ladungsträger den Strom im Transistor hervor. Durch ständige Generation und Rekombination von positiven und negativen Ladungsträgern stellt sich eine im Mittel konstante fließende Ladungsträgermenge ein, die die Stromstärke bestimmt. Die genaue Ladungsträgerzahl ist nicht in jedem Augenblick gleich. Es treten ständig geringe Schwankungen um den eigentlichen Mittelwert herum auf, weil Generation und Rekombination nach statistischen Gesetzen ablaufen. Der Sollwert der Stromstärke im Transistor hängt vom Eingangssignal ab. Die unregelmäßigen Schwankungen überlagern sich diesem Stromstärkesollwert oder dem Ruhestrom, der sich ohne Eingangssignal einstellt. Das heißt, daß das Ausgangssignal eines Transistorverstärkers mit und ohne verstärktes Eingangssignal noch Rauschen enthält, was natürlich besonders in Musikpausen auffällt (Ruherauschen).

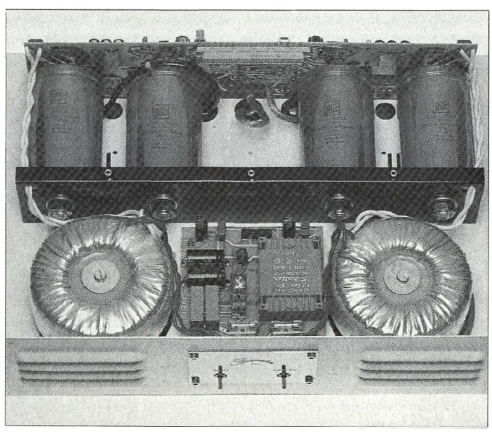

Verheißt gute Kanaltrennung: Solider Innenaufbau eines Verstärkernetzteils mit zwei getrennten Netzteilen. Durch Ströme, der Verstärkerschaltungen des rechten und linken Kanals, die über eine gemeinsame Masseleitung fließen, würde eine Summenspannung entstehen, sich der Ausgangsspannung jedes Kanals überlagern und dadurch die Kanaltrennung einschränken.

Wie stark eine Transistorschaltung rauscht, hängt unter anderem vom verwendeten Transistortyp ab. Besonders bei der Entwicklung von Phonovorstufen, die mit sehr kleinen Eingangsspannungen arbeiten, kommt es daher auf sorgfältige Halbleiterauswahl an. Auf Qualität bedachte Hersteller setzen nicht nur von Hause aus rauscharme Typen ein, sondern selektieren aus einer großen Zahl von Transistoren dieser Typen die rauschärmsten Exemplare aus. Unsere Techniker bestimmen bei der Verstärkermessung nicht den Absolutwert der abgegebenen Rauschspannung, sondern den erzielbaren Signal/ Rausch-Abstand. Damit unterschiedliche Verstärkungsfaktoren die Meßergebnisse nicht verfälschen, stellen die stereoplayerbei allen Geräten das Lautstärkepoti so ein, daß für eine bestimmte Eingangsspannung immer dieselbe Ausgangsspannung zur Verfügung steht:

Bei Phono-MC beträgt die Eingangsbezugsspannung 0,5 Millivolt (mV), bei MM-Eingängen 5 mV, und für Hochpegeleingänge ist sie auf 0,5 V festgelegt.

Vorverstärkerausgänge müssen unter diesen Bedingungen immer 1 Volt abgeben. Bei Vollverstärkern stellen die Laborleute den Lautstärkeregler so ein, daß am Ausgang die Nennleistung (bei 1 Prozent Klirr) an 8 Ohm zur Verfügung steht. Dann schließen die stereoplayer statt der Signalquelle Widerstände an den zu messenden Eingängen an. Die Widerstandswerte entsprechen typischen Quellwiderständen, also den Innenwiderständen der Musikquellen, mit denen der betrachtete Eingang im praktischen Betrieb abgeschlossen ist:

Phono-MC: 30 Ohm

Phono-MM: 1 Kiloohm

Aux: 1 Kiloohm

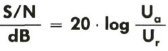

Nun erfolgt die Messung der Ausgangsrauschspannung nach zwei verschiedenen Methoden: Die Fremdspannungsmessung erfaßt den gesamten Hörfrequenzbereich zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz. Die Geräuschspannungsmessung bestimmt entsprechend der Ohrempfindlichkeit die Rauschspannung unter leichter Betonung des Frequenzbereichs zwischen 1000 Hertz und 5,5 Kilohertz und Absenken des Restbereichs. Die gesuchten Störabstände (englisch: signal/noise ratio, S/N) errechnet der Meßcomputer aus der Ausgangssignalspannung Ua und der gemessenen Rauschspannung Ur nach der Formel:

Die Einheit ist hierbei das nach dem Amerikaner Alexander Graham Bell benannte dimensionslose Dezibel (dB). Die Logarithmierung und der Faktor 20 sorgen für einen gut abstufenden und dennoch übersichtlichen Bereich zwischen 0 und etwa 120 Dezibel.

Warum Verstärker verzerren

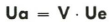

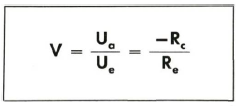

Außer Rauschen produzieren HiFi-Verstärker noch eine andere Art von Signalverfälschung: nichtlineare (nicht im Eingangssignal enthaltene) Verzerrungen, die sich unter den Oberbegriffen Klirr und Intermodulation zusammenfassen lassen. Lineare Verzerrungen sind demgegenüber Frequenzgangveränderungen, bestimmte Frequenzbereiche werden dann - oft gewollt - angehoben oder abgesenkt (Klangkorrektur). Die Verstärkerausgangsspannung Ua läßt sich aus dem Spannungsverstärkungsfaktor V und der Eingangsspannung Ue nach der Formel

#

berechnen. Sobald das Produkt V • Ue allerdings größer wird als die durch die Höhe der Betriebsspannung begrenzte Aussteuerbarkeit des Verstärkers, beginnt er zu verzerren. Ist die Eingangsspannung sinusförmig, dann fehlen der Ausgangsspannung obere, untere oder beide Spitzen des Kurvenverlaufs. Die englische Bezeichnung für derartige Verzerrungen heißt treffend „clipping“ (Abschneiden).

Der Verstärker produziert dann zahlreiche Obertöne; ihre Frequenz ist ein ganzzahliges Vielfaches der Signalfrequenz. Der Klirrfaktor K wird für sinusförmige Ansteuerung ermittelt. Er errechnet sich in Prozent aus den Beträgen der Spannungen von Grundton Ug und der Summe der Obertöne Uk zu

Wir messen die Übersteuerbarkeit von Verstärkereingängen ebenso wie die Ausgangsleistung von Endstufen bei 1 Prozent Klirr (clipping).

Klirr entsteht nicht nur, wenn der Verstärker clippt. Wie Übernahmeverzerrungen Zustandekommen, wurde bereits in Heft 6 besprochen. Das Fatale an dieser Verzerrungsart ist, daß die entstehenden Oberwellen besonders stark bei kleiner Aussteuerung, relativ gesehen, ansteigen, weil dann ein großer Anteil des Signals im Übernahmebereich liegt. Daher sind Übernahmeverzerrungen besonders unangenehm, weil sie genau dann auftreten, wenn die Musik leise ist und minimalste Verzerrungen vom menschlichen Ohr registriert werden, weil sie nicht mehr vom lauten Signal überdeckt werden.

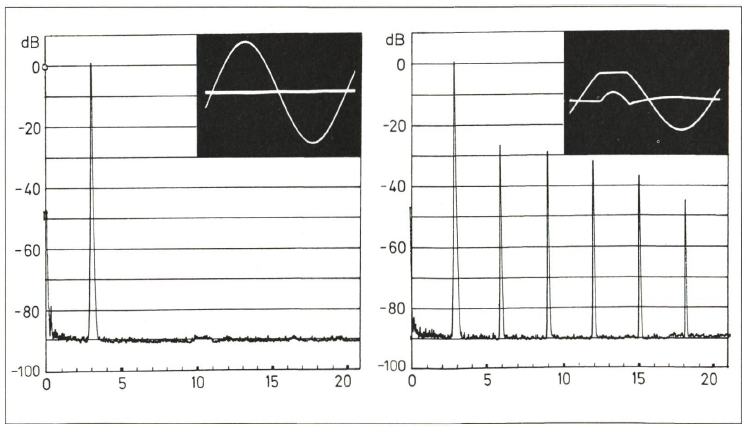

Entlarvt Oberwellen: Spektrumschrieb der Verstärkerausgangsspannung. Über der waagerecht verlaufenden Frequenzachse sind die Amplituden der im Ausgangssignal enthaltenen Einzeltöne aufgetragen. Die eingeklinkten Photos zeigen den Zeitverlauf der Spannung sowie (in Bildmitte) die reinen Verzerrungen). Links die Darstellung eines reinen Sinustones. Rechts daneben derselbe Ton, jedoch durch Clipping stark verzerrt. Die infolge der Verzerrungen entstandenen Oberwellen entlarvt der Spektrumschrieb.

Um das Problem in den Griff zu bekommen, setzen manche Hersteller statt der üblichen A/B-Endstufen reine Klasse-A-Endstufen ein. Vom grundsätzlichen Schaltungsaufbau her unterscheiden sich beide nicht. Sie entsprechen der in Folge 6 beschriebenen Gegentaktausgangsstufe. Bei der A/B-Endstufe fließt nur ein im Vergleich zum an die Lautsprecher gelieferten Signalstrom relativ geringer Ruhestrom. Die komplementären Endtransistoren wechseln sich bei der Lieferung des Ausgangsstromes ab. Der NPN-Typ sorgt für die positiven Halbwellen, der PNP-Transistor liefert die negativen. Die durch die nichtlineare Verstärkung bei kleinen Spannungen (Kennlinienknick) entstehenden Übernahmeverzerrungen kann der geringe Ruhestrom nur abmildern, jedoch nicht ganz eliminieren. Klasse-A-Endstufen sind so eingestellt, daß der ständig durch beide Endtransistoren fließende Ruhestrom größer ist als der maximal an die Lautsprecher gelieferte Strom. Die Endtransistoren wechseln sich daher nicht in der Stromführung ab, sondern es findet lediglich eine Schwankung des fließenden Ruhestromes im Takt der Signalfrequenz statt. Übernahmeverzerrungen können daher erst gar nicht entstehen.

Der Klasse-A-Betrieb setzt wegen der großen Hitzeentwicklung infolge des hohen Ruhestromes hoch belastbare Transistoren und große Kühlkörper voraus. Den Strom muß ein kräftiges Netzteil liefern. Daher ist Klasse A teuren Topmodellen oder echten High-End-Geräten Vorbehalten. Die Stromverstärkung eines Transistors bleibt nicht über den gesamten Aussteuerbereich konstant. Der Effekt der Vervielfachung von Ladungsträgern (vergleiche Folge 6) läuft unter Einwirkung hoher Spannungen besser ab, als wenn nur geringe Spannungen vorhanden sind. Daher steigt die Stromverstärkung B mit zunehmender Kollektor-Emitter-Spannung leicht an. Wegen der nicht ganz konstanten Stromverstärkung treten bei Aussteuerung des Transistors mit Wechselspannung Verzerrungen auf, die mit wachsender Amplitude ansteigen.

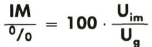

Bei der Übertragung von Musiksignalen muß der Verstärker ja nicht nur eine Frequenz, sondern mehrere Frequenzen gleichzeitig übertragen. Durch nichtlineare Übertragung im Signalweg entstehen dann nicht nur Oberwellen der Einzelfrequenzen (Klirr), sondern auch Kombinationstöne aus Summe und Differenz der zu übertragenden Frequenzen. Meßtechniker nennen die Entstehung von Kombinationsfrequenzen Intermodulation. Im Gegensatz zu reinen Oberwellen, die dem Grundton immer im Abstand ganzer Oktaven folgen, können Intermodulationsprodukte völlig unharmonische Töne erzeugen, die den Musikgenuß empfindlich trüben. Der Intermodulationsfaktor IM wird mit einem Meßsignal aus zwei Frequenzen bestimmt. Die tiefere beträgt beispielsweise 60 Hertz, die höhere 7 Kilohertz. Die Amplitude des tiefen Tones ist normgemäß viermal so groß wie die des hohen Tones. Der Intermodulationsfaktor IM errechnet sich in Prozent aus der Spannung der Kombinationsfrequenzen Uim und der Spannung des 7-Kilohertz-Tones Ug zu:

Wir messen sowohl Klirrfaktor als auch Intermodulationsfaktor bei Verstärkern für unterschiedliche Aussteuerung.

Was die Gegenkopplung bewirkt

Wenn keine Maßnahmen zur Linearisierung also konstantem Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsgröße getroffen werden, können die Verzerrungen so stark werden, daß sie den Musikgenuß empfindlich stören.

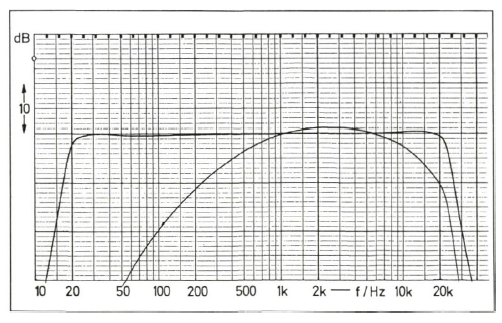

Bewerten Rauschen: Filterkurven der von stereoplay verwendeten Störspannungsmeßgeräte. Das Fremdspannungsfilter läßt im Frequenzbereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz alles durch, sperrt jedoch die außerhalb liegenden Frequenzen. Der Buckel in der Durchlaßkurve des A-Filters ahmt den Bereich nach, wo das menschliche Ohr besonders empfindlich auf Störgeräusche reagiert.

Die aufwendigste Linearisierungsmethode besteht darin, die einzelnen Transistoren aufeinanderfolgender Verstärkerstufen so zu selektieren, daß sie spiegelbildlich zueinander verzerren und ihre Fehler sich damit kompensieren. Wie gut das klappt, hängt von der Sorgfalt bei der Selektierung ab. Wegen des hohen Zeit- und Bauteileaufwands bleibt die Linearisierung mittels Selektion High-End-Geräten Vorbehalten. Ein einfacher Weg zur Reduzierung von Klirr und IM heißt Gegenkopplung. Damit bezeichnen Schaltungstechniker einen Kunstgriff, der den Verstärker dazu bringt, seine Fehler weitgehend selbst zu korrigieren. Das Ganze funktioniert so: Der Verstärker erhält neben dem Nutzsignal, das er verstärken soll, noch einen Teil seiner eigenen im zeitlichen Verlauf verfälschten (verzerrten) Ausgangsspannung als Eingangssignal zugeführt. Dieser Spannungsanteil überlagert sich dem sich nach der Verstärkung umgekehrt verformenden Eingangsspannungsverlauf; dieser wird damit - bildlich ausgedrückt - gegensinnig vorverzerrt, das Ausgangssignal ist dann unverformter. Auf diese Weise kompensiert der gegengekoppelte Verstärker bis zu einem gewissen Grad die von ihm produzierten Verzerrungen selbst.

Die Tücken der TIM-Verzerrungen

Wenn ein HiFi-Verstärker sehr steilflankige Impulse (Klavieranschläge) wiedergeben soll, dann kann es bei besonders kritischen Passagen Vorkommen, daß eine der an der Verstärkung beteiligten Stufen nicht schnell genug reagiert und deshalb der Signalkurvenform nicht exakt folgt. Die dadurch entstehenden Verzerrungen heißen dynamische Verzerrungen. Sie entstehen hauptsächlich dann, wenn in der Schaltung enthaltene Kondensatoren schnell umgeladen werden müssen, die betreffende Stufe aber den dazu nötigen Strom nicht liefern kann, oder wenn die Transistorbasiszone dermaßen von Ladungsträgern überschwemmt ist, daß sie bei wechselnder Stromrichtung nicht schnell genug abfließen können. Der Transistor verhält sich dann ähnlich wie ein Kondensator.

Gegen diese Art von Verzerrungen ist auch die Gegenkopplung machtlos, weil sie ja nur dann korrigierend eingreifen kann, wenn die Verstärkerschaltung schnell genug die Signale übertragen kann.

Wie Transistoren Wechselspannung verstärken

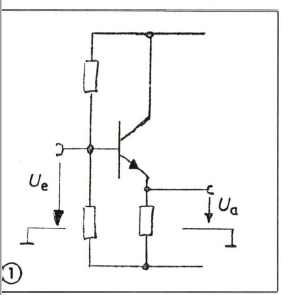

Die Eintakt-A-Schaltung, der Emitterfolger (Bild 1), bei der

Verstärkt nur den Strom: Ein- und Ausgangsspannung des Emitterfolgers sind gleich groß.

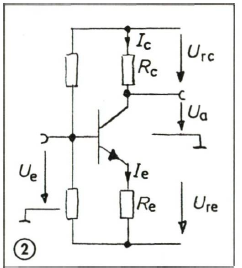

die Ausgangsspannung der Eingangsspannung folgt (Folge 6/1984), verstärkt den Strom. Der Wert der Ausgangswechselspannung ist jedoch gleich dem der Eingangsspannung. Zum Verstärken von Spannungen benutzen die Entwickler eine andere Grundschaltung. Der Transistor besitzt hierbei nicht nur im Emitterkreis einen Widerstand, sondern auch im Kollektorkreis (Bild 2).

Verstärkt die Spannung: Der Kollektorwiderstand wandelt den Strom in Spannung um. Maßgebend für den Verstärkungsfaktor: Rc/Re.

Ist am Basisanschluß eine Wechselspannung Ue vorhanden, dann steht die gleiche Spannung - um 0,6 Volt verschoben - auch am Emitterwiderstand Re an:

Ure = Ue

Das funktioniert genauso wie beim Emitterfolger auch. Der Emitterstrom le und der Kollektorstrom Ic unterscheiden sich nur geringfügig:

Da Ic wegen der hohen Stromverstärkung des Transistors sehr viel größer ist als Ib, kann man Ib vernachlässigen:

Fließt über den Emitterwiderstand der Wechselstrom:

Die Wechselspannung ure ist aber gleich der Eingangsspannung ue:

Die Verstärkung V einer Schaltung ist definiert als Quotient aus Ausgangsspannung und Eingangsspannung. Im Fall des Transistorverstärkers also:

Durch Wahl des Verhältnisses von Re zu Rc kann der Entwickler somit die Verstärkung der Transistorstufe festlegen.

Vom Bezugspunkt (Masse) aus betrachtet, tritt zwischen Eingang und Ausgang der Schaltung nicht nur ein Verstärkungseffekt auf, sondern auch eine Phasenumkehr. Die Summe aus Urc und Ua muß immer gleich der Batteriespannung Ubatt sein. Vergrößert sich die Spannung Urc, dann verringert sich daher der Wert von Ua. Wird Urc kleiner, steigt Ua um denselben Betrag an. Die Ausgangsspannung Ua der Verstärkerschaltung ist daher bezüglich der Phasenlage invers zur Eingangsspannung. Daher lautet die Verstärkungsformel ganz korrekt:

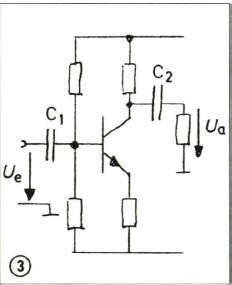

Sowohl beim Emitterfolger als auch beim einstufigen Transistorverstärker besteht zwischen Ausgang und Eingang ein Unterschied in der dem Wechselspannungssignal überlagerten Gleichspannung. Um diesen Potentialunterschied zu eliminieren, müssen bei beiden Schaltungen Koppelkondensatoren dafür sorgen, daß die unerwünschte Gleichspannung von der Signalwechselspannung getrennt wird.

Halten Gleichspannungen fern: Die Kondensatoren C, und C2 sorgen dafür, daß keine unerwünschte Gleichspannung nachfolgende oder vorausgehende Verstärkerstufen stört. Wechselspannung kann ungehindert passieren.

Die Kondensatoren C1, C2 bilden zusammen mit den Eingangswiderständen und dem Lastwiderstand Hochpässe (vergleiche Folge 3). Um auch noch sehr tiefe Frequenzen passieren zu lassen, müssen die Koppelkondensatoren große Kapazitätswerte aufweisen. Frequenzabhängige Phasenverschiebungen lassen sich allerdings in den meisten Fällen trotzdem nicht ganz vermeiden. Je nach Qualität der verwendeten Kondensatoren können sogar nichtlineare Verzerrungen (Klirr, IM) auftreten.

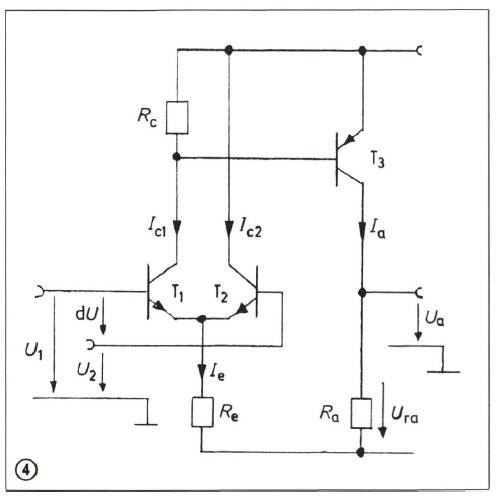

Wie Differenzverstärker funktionieren

Eine in der HiFi-Technik sehr verbreitete Schaltung, die Wechsel- und Gleichspannung gleichermaßen verstärkt, ist der Differenzverstärker (siehe Bild 4). Die Grundschaltung eines solchen Verstärkers enthält drei Transistoren: T,, T2, T3. Im Ruhezustand (U, = U2) ist die Differenz dU gleich Null. Die Kollektorströme Ic] und Ic2 sind gleich. Sie fließen, um die jeweiligen Basisströme geringfügig vergrößert, als Emitterstrom Ie durch den gemeinsamen Emitterwiderstand Re. Die Spannung am Widerstand Rc (infolge Ic1) steuert den PNP-Transistor T3; dessen Kollektorstrom Ia erzeugt am Widerstand Ra die Spannung Ura. Bei entsprechender Dimensionierung von Rc und Ra ist Ura gerade so groß, daß sie die negative Betriebsspannung U_ kompensiert und die Ausgangsspannung Ua genau 0 Volt beträgt. Vergrößert sich U„ dann entsteht bei konstanter Spannung U2 eine positive Differenzspannung dU. Die Basis- Emitterspannung von T, ist größer als diejenige von T2. Daher steigt Icl an, und Ic2 sinkt um denselben Betrag. Die gestiegene Spannung an Rc steuert T3 weiter auf. Ia vergrößert sich, und die Ausgangsspannung Ua wird positiv. Entsprechendes gilt im umgedrehten Fall - U2 größer als U1.

Reagiert nicht auf die absolute Größe der Spannungen U1 und U2, sondern lediglich auf den Unterschied zwischen ihnen: Differenzverstärker.

Weil der Effekt der Differenzverstärkung sowohl bei Gleichspannung als auch bei Wechselspannung funktioniert, kommen nach diesem Prinzip arbeitende Verstärker ohne Koppelkondensatoren aus. Zwischen Eingang und Ausgang der Schaltung gibt es keinen Gleichspannungssprung, es sei denn, die Eingangswechselspannung enthält noch einen Gleichspannungsanteil. Den verstärkt der Differenzverstärker natürlich mit.

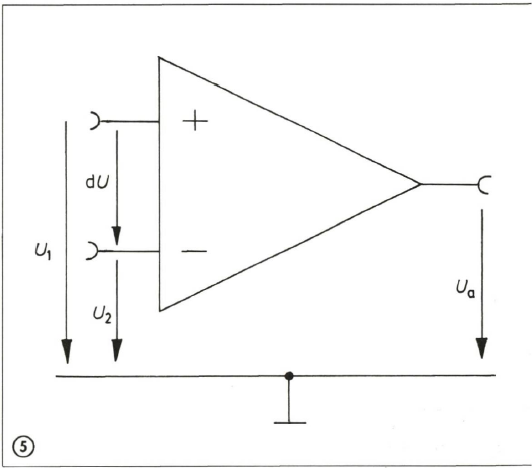

Operationsverstärker

Differenzverstärker gibt es auf dem Bauteilemarkt als integrierte Schaltungen. Sie enthalten neben dem eigentlichen Verstärker noch Hilfsschaltungen, die dafür sorgen, daß der Verstärker bei Kurzschluß am Ausgang nicht zerstört wird und daß zu hohe Eingangsspannungen dem Verstärker nicht schaden. Nach außen hin entspricht die Funktionsweise dieser ICs genau der eben beschriebenen Differenzverstärkerschaltung. Wird die Spannung am einen Eingang positiv gegen die des anderen, dann wird auch die Ausgangsspannung positiv. Techniker sprechen daher vom nichtinvertierenden Eingang, der andere ist dann der invertierende Eingang. Um nicht immer das komplizierte Innenleben eines Differenzverstärkers in Schaltplänen zeichnen zu müssen, haben sich die Elektroniker ein einfaches Symbol dafür einfallen lassen.

Verbirgt ein kompliziertes Innenleben: Das Symbol des Operationsverstärkers zeigt nur die für den Schaltungsentwurf wichtige Funktion. Das Pluszeichen markiert den nichtinvertierenden, das Minuszeichen den invertierenden Eingang.

Das Dreieck soll die Verstärkerwirkung symbolisieren. Der invertierende Eingang ist mit dem Minuszeichen, der nichtinvertierende mit dem Pluszeichen markiert. Für die von diesem Symbol repräsentierte Gruppe von Bauelementen hat sich der Name Operationsverstärker eingebürgert (englisch: operational amplifier, op amp). Die Bezeichnung rührt daher, daß derartige Schaltungen in Analogrechnern dazu benutzt werden, mathematische Operationen mit Spannungen durchzuführen. Integrierte Operationsverstärker lassen sich trotz der Komplexität ihres Innenlebens wie einfache Bauteile handhaben. Daher greifen viele HiFi-Entwickler auf sie zurück, wenn es gilt, Verstärkungsaufgaben mit wenig Aufwand zu lösen. Manche High-End-Tüftler trauen allerdings den Halbleiterherstellern nicht über den Weg und bauen ihre Operationsverstärker nach alter Väter Sitte diskret (aus Einzelbauteilen) auf. Den Vorteil sehen sie darin, daß sie den Klang durch gezielte Schaltungsänderungen optimieren können. Änderungen an der Innenschaltung integrierter op amps sind dagegen unmöglich.

Wie Op Amps Signale verstärken

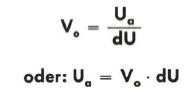

Die Differenzverstärkung Vo eines Operationsverstärkers errechnet sich aus dem Verhältnis von Ausgangsspannung zur Eingangsdifferenzspannung:

Der Verstärkungsfaktor V0 liegt bei integrierten "op amps" in der Größenordnung 100 000 bis weit über 1 000 000. Für den Einsatz in HiFi-Verstärkern sind Faktoren zwischen 10 und 100 notwendig. Daher reduzieren Schaltungstechniker die Verstärkung der "op amps" durch Gegenkopplung.

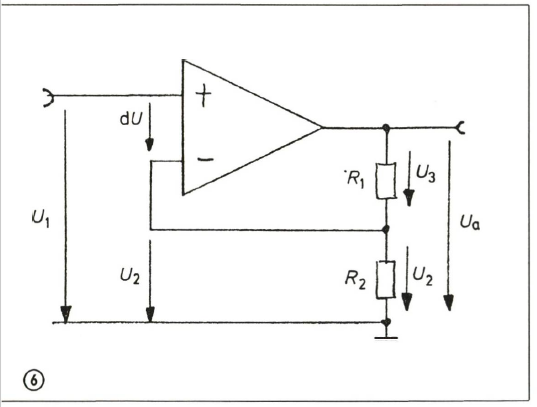

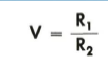

Wichtiger als der Operationsverstärker: Die Widerstände R1 und R2 bestimmen die Verstärkung der Schaltung. Je größer der Wert von R, und je kleiner die Ohmzahl von R2, desto höher ist die Ausgangsspannung.

Der nichtinvertierende Operationsverstärker erhält das Eingangssignal am nichtinvertierenden Eingang. Die Gegenkopplung erfolgt vom Ausgang her über einen Spannungsteiler zum invertierenden Eingang. Ist die Eingangsspannung U, positiv, dann steigt die Ausgangsspannung Ua an. Solange die über den Spannungsteiler R, und R2 zum invertierenden Eingang rückgekoppelte Spannung U2 kleiner ist als U1, entsteht eine positive Differenzspannung dU am Operationsverstärker. Diese Spannung wird um den Faktor V0 verstärkt, und die Ausgangsspannung steigt weiter an. Weil V0 sehr groß ist, genügt eine kleine Differenz dU, um sehr hohe Ausgangsspannungen erzeugen. Im eingeschwungenen Zustand des Operationsverstärkerausgangs ist daher dU annähernd Null, so daß ungefähr gilt:

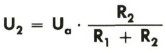

U2 läßt sich aus der Spannungsteilerformel (Folge 4) berechnen:

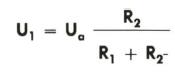

Dies in die erste Formel eingesetzt, ergibt

und umgeformt:

Die Verstärkung der Gesamtschaltung (nicht zu verwechseln mit der Differenzverstärkung V0) ist dann:

Durch richtige Wahl der Widerstandswerte läßt sich jeder Verstärkungsfaktor einstellen. Weil beim nichtinvertierenden op amp die Eingangsspannung am hochohmigen Basisanschluß des Eingangstransistors liegt, wird die Signalquelle kaum belastet. Daher eignet sich diese Schaltung gut für hochohmige Verstärkereingänge.

Wie Verstärker die Lautsprecherkabel austricksen

Heutige HiFi-Verstärker sind von Hause aus verzerrungsarm, weisen linealglatte Frequenzgänge auf und bieten astronomisch hohe Dämpfungsfaktoren. Schade nur, daß viele Lautsprecher davon nichts sehen, weil das zwischen Verstärker und Lautsprecher liegende Kabel optimalen Klang verhindern kann. Auch bezüglich Widerstand und Induktivität sehr gute Kabel können bei entsprechender Länge manchmal zu klanglichen Einbußen führen.

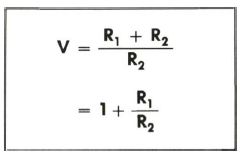

"Muss die Gegenkopplung am Verstärkerausgang enden?“ fragten sich findige Ingenieure angesichts der Kabelprobleme. „Muß sie ja gar nicht“, war die Antwort, und schon stand der Grundgedanke des Verstärkers mit sense-Anschluß (englisch: fühlen) fest.

Eliminiert Klangbeeinflussung durch Lautsprecherkabel: Die sense-Leitung führt die Spannung direkt vom Boxenanschluß zur Gegenkopplungsschaltung. Dadurch überwacht der Verstärker die Spannung am Lautsprecher und regelt sie bei Bedarf nach.

Über eine separate Leitung ist die Gegenkopplung (im Bild der invertierende Eingang) direkt mit den Lautsprechereingangsklemmen verbunden. Der Laststrom 1, fließt vom Hauptausgang des Verstärkers über ein gewöhnliches Lautsprecherkabel zur Box. Infolge des Kabelwiderstandes und der Induktivität entstehen Verluste. Weil jedoch der Gegenkopplungswiderstand über die sense-Leitung seine Spannung direkt am Lautsprecher abgreift, kann der Verstärker die Verluste durch entsprechend höhere Ausgangsspannung einfach kompensieren.

Wie Phonoentzerrer Frequenzgänge geradebiegen

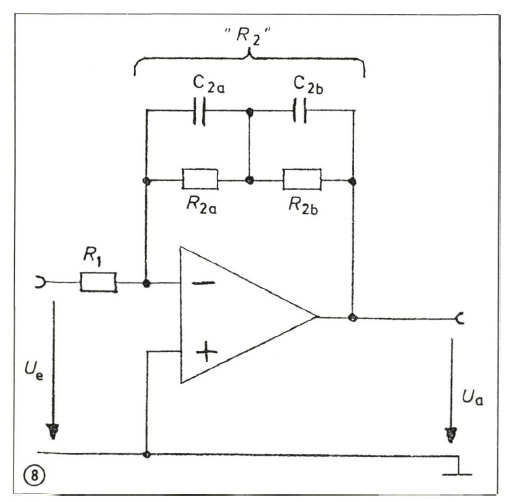

Die Spannung, die der Schneidstichel bei der Schallplattenherstellung erhält, entspricht im Frequenzgang nicht mehr der, die das Auf- nahmemikro ursprünglich abgegeben hat. Die Bässe sind stark abgesenkt, damit die Spielzeit nicht unter zu großen Baßamplituden (und der dadurch nötigen hohen Rillensteigung) leidet. Im Hochtonbereich treten nur sehr kleine Amplituden auf, wodurch die Gefahr besteht, daß das Signal im Rillenrauschen untergeht. Daher hebt der Schneideverstärker den Hochtonbereich an. Spielt ein Tonabnehmer die vorverzerrten Signale der Schallplatte ab, dann muß der Phonoverstärker für korrekte Entzerrung sorgen. Sein Frequenzgang muß daher spiegelbildlich zur Schneidkennlinie verlaufen. Verstärkerentwickler erzielen solche „krummen“ Frequenzgänge durch frequenzabhängige Gegenkopplung des Verstärkers. Die Verstärkung des in Bild 8 gezeichneten invertierenden Verstärkers ist .

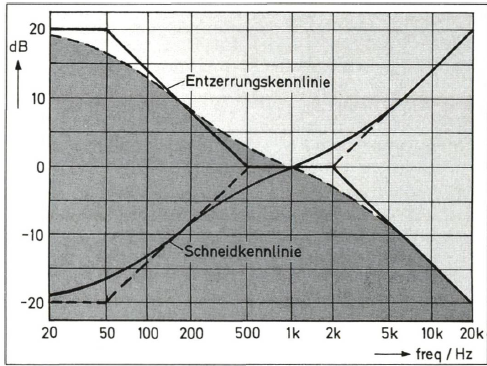

Müssen exakt spiegelbildlich verlaufen: Plattenschneid- und Verstärkerentzerrungs-Kennlinie. Die im Bild links gezeichnete Verstärkerschaltung realisiert den Entzerrungsfrequenzgang durch frequenzabhängige Gegenkopplung. C2a bewirkt den Abfall oberhalb 50 Hertz. Für Frequenzen über 2100 Hertz senkt die sich verringernde Reaktanz von C2b die Verstärkerausgangsspannung nochmals ab.

Der Widerstand R2 besteht bei der Entzerrerschaltung aus einer Kombination von Einzelwiderständen und Kondensatoren. Im Baßbereich, wo die Absenkung beim Schneiden durch hohe Verstärkung wettgemacht werden muß, sind die Kondensatorimpedanzen hochohmig. Die Reihenschaltung aus R2a und R2b bestimmt mit ihrem hohen Gesamtwiderstand die Verstärkung. Mit steigender Frequenz nimmt die Impedanz von C2a allmählich ab (oberhalb 50 Hertz), und die Gesamtverstärkung der Schaltung sinkt. C2b besitzt weniger Kapazität als C2a und bleibt hochimpedant. Ab 500 Hertz ist C2a so niederimpedant geworden, daß sein Scheinwiderstand gegen den Widerstand von R2b vernachlässigbar klein ist. R2a kann man sich daher als kurzgeschlossen denken, und R2b bestimmt alleine die Verstärkung. Für Frequenzen über 2100 Hertz wird C2b allmählich niederimpedant und senkt die Verstärkung des Entzerrers erneut ab.

Auf diese Art entsteht die Entzerrerkennlinie. Besondere Bedeutung für die Genauigkeit der Entzerrung hat die Bauteiletoleranz. Daher kommen in hochwertigen Phonostufen nur engtolerierte oder gar nach Kapazität selektierte Kondensatoren zum Einsatz. Wichtig ist auch eine möglichst geringe Temperaturdrift der Kondensatoren, sonst verändert der Verstärker während der Anwärmphase seinen Klang.