Elektronische Bauelemente in HiFi-Geräten: Widerstände

Im Gegensatz zu Musikinstrumenten, die Töne durch schwingende Saiten, Luftsäulen oder Resonanzkörper erzeugen, kommt kein HiFi-Gerät ohne Elektronik aus: Elektronische Bauelemente verstärken Spannungen und Leistungen, beeinflussen den Klang und setzen Antennensignale um. Als häufigstes Bauteil findet sich in elektronischen Schaltungen der Widerstand. Der deutsche Physiker Ohm hat die Gesetzmäßigkeit formuliert, nach der sich Spannung, Strom und Widerstand verhalten:

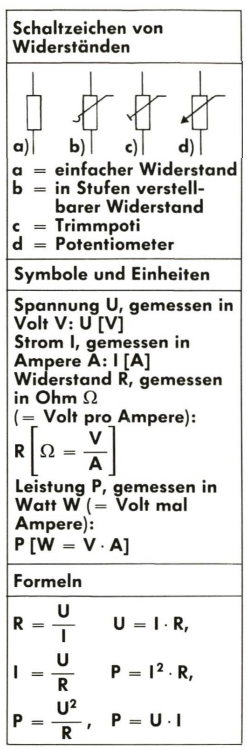

R ist hierbei das Kürzel für Widerstand, U bedeutet Spannung und I Strom. Die Maßeinheit für den Widerstand in der Elektrotechnik heißt Ohm. Sie taucht jedoch in Schaltungen meist in abgekürzter Form auf: ![]() . Da sich der Widerstandswert aus Spannung durch Strom errechnet, ist ein

. Da sich der Widerstandswert aus Spannung durch Strom errechnet, ist ein ![]() nichts weiter als ein V/A (Volt pro Ampere).

nichts weiter als ein V/A (Volt pro Ampere).

Obwohl die Elektrotechnik ansonsten sehr wenig mit Klempnerei zu tun hat, bietet sich oft der Vergleich zwischen Strom und Wasser an. Wie in Flüssigkeiten, die durch enge Öffnungen (= Fließwiderstand) fließen, ein Druckabfall in der Düse entsteht, ruft ein durch den Widerstand fließender elektrischer Strom einen Spannungsabfall zwischen beiden Anschlüssen hervor. Der Entwickler, der Widerstände in seinen Schaltungen vorsieht, muß nicht nur auf den Widerstandswert achten, sondern auch auf andere Eigenschaften dieses Bauelements. An erster Stelle steht hierbei die elektrische Belastbarkeit. Wo Strom und Spannung vorhanden sind, wird auch elektrische Leistung erzeugt. Diese errechnet sich nach der Formel P = U * I oder (unter Berücksichtigung des Ohmschen Gesetzes) ![]() P ist hierbei das Symbol für Leistung, die Einheit Watt (W). Der Widerstand verbraucht um so mehr Leistung, je mehr Strom fließt und je mehr Spannung ansteht. Verdopplung des Stroms erzeugt vierfache Leistung, genauso wie Verdopplung der Spannung.

P ist hierbei das Symbol für Leistung, die Einheit Watt (W). Der Widerstand verbraucht um so mehr Leistung, je mehr Strom fließt und je mehr Spannung ansteht. Verdopplung des Stroms erzeugt vierfache Leistung, genauso wie Verdopplung der Spannung.

Die „verbrauchte“ Leistung löst sich nicht in Luft auf, der Widerstand setzt sie in Wärme um. Damit ihm dabei nicht allzu warm ums Herz wird, muß er sie an die Umgebung loswerden. Je größer seine Oberfläche, desto besser gelingt ihm dies. Daher gilt: Die elektrische Belastbarkeit eines Widerstands hängt direkt mit seiner Baugröße zusammen. Stellt die Schaltung besonders hohe Ansprüche an die Rauscharmut, wie es zum Beispiel bei MC-Vorverstärkern der Fall ist, so muß der Entwickler darauf achten, daß der eingebaute Widerstand möglichst wenig Rauschen erzeugt. Extrem stark vergrößert, sieht das Widerstandsmaterial wie ein dreidimensionales Gitter aus (alle elektrischen Leiter haben diese Kristallgitter-Struktur), an dessen Ecken Atome oder Moleküle sitzen. Der im Widerstand fließende elektrische Strom setzt sich aus sehr vielen Elementarteilchen der Sorte Elektronen zusammen, die sich ihren Weg durch das Gitter hindurch suchen. Bei dem entstehenden Durcheinander stoßen viele Elektronen an die Gittermoleküle oder sie kollidieren untereinander. Das ergibt kleinste Unregelmäßigkeiten im Stromfluß, die das Widerstandsrauschen verursachen.

Erschwerend kommt noch hinzu, daß die Gittermoleküle schwingen und dadurch mehr Platz beanspruchen, als wenn sie ruhen würden. Je höher die Temperatur steigt, desto heftiger schwingen sie. Dieser Effekt verstärkt das Rauschen kräftig und bewirkt bei den meisten Metallen einen milden Anstieg des Widerstandswertes mit der Temperatur. Manche Materialien, etwa die Halbleiter der Transistoren, setzen mit steigender Temperatur zusätzliche Elektronen frei, die sich am Stromfluß beteiligen. Dadurch sinkt der Widerstand mit zunehmender Temperatur ab.

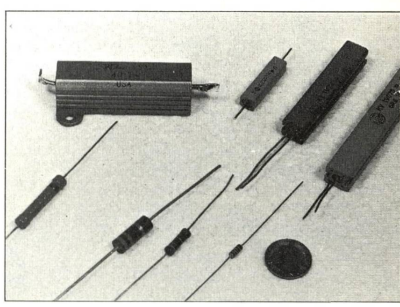

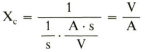

Koordinieren Strom und Spannung: Widerstände unterschiedlicher Belastbarkeit. Oben ein 25-Watt-Kraftprotz im Alugehäuse. Daneben drei Zementwiderstände. Unten einige Metallschicht widerstände und ein Pfennigstück. Je nachdem, was überwiegt — die Behinderung des Stromflusses durch Molekularschwingungen oder die vermehrte Elektronenanzahl -, hat das betreffende Material einen positiven (Widerstand steigt mit Temperatur) oder einen negativen Temperaturkoeffizienten. Die Rauschspannung vergrößert sich jedoch immer mit steigender Temperatur. Für HiFi-Schaltungen spielt der Teraperaturkoeffizient üblicher Widerstände kaum eine Rolle. Die Abweichungen der eingebauten Widerstände vom Sollwert (Toleranzen) sind von vornherein meist größer als die Änderung mit der Temperatur.

Die Bauform des Widerstands hängt von der Anforderung ab. Für Leistungen über 20 Watt ausgelegte Exemplare besitzen oft Alugehäuse mit Kühlrippen. Etwas geringere Belastbarkeit (1 bis 10 Watt) weist die in einem Zementkörper eingegossene Art auf. Beide Typen bestehen im Innern aus einer Drahtwicklung. Sie dienen als Belastungswiderstände oder zur Pegeleinstellung in Frequenzweichen von Lautsprecherboxen; in Leistungsendstufen eingebaut, helfen sie bei der Einstellung und Konstanthaltung des Ruhestroms der Endtransistoren. Schichtwiderstände sind geringer belastbar (0,1 bis 3 Watt). Sie bestehen aus einem Porzellankörper, auf den eine dünne Metall- oder Kohleschicht aufgebracht ist. Darüber sitzt zur Isolation noch eine Lackschicht. Die Hersteller erzielen durch Abschleifen oder Abbrennen (Laserabgleich) von Teilen der Widerstandsschicht sehr enge Toleranzen. Wegen der höheren Zuverlässigkeit, der höheren Belastbarkeit und vor allem wegen des geringeren Rauschens setzen HiFi-Hersteller in Geräten der gehobenen Klasse trotz des höheren Preises bevorzugt Metallschichtwiderstände ein.

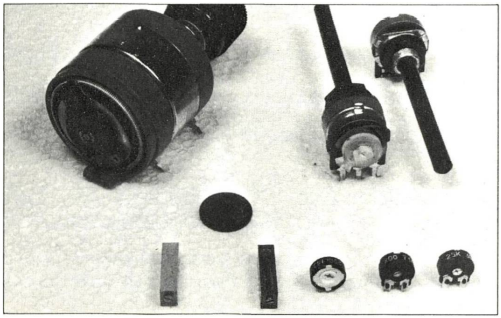

Einstellbare Widerstände (Potentiometer) bestehen aus einer Widerstandsbahn mit Anschlüssen an beiden Enden. Auf dieser Bahn bewegt sich ein Schleifer, der ebenfalls einen Lötanschluß besitzt. Meist sitzt der Schleifer an einer Drehachse, die Widerstandsbahn verläuft dann kreisförmig um die Achse herum. Als Trimmpotentiometer ermöglichen diese Bauteile in Schaltungen den Abgleich. Lautstärke-, Klang- und Balancesteller sind auch nichts anderes als Potentiometer. Sie tragen den erhöhten Anforderungen durch ständiges Hin- und Her drehen im Betrieb mit ihrem stabilen Aufbau Rechnung. Die Achse besteht meistens aus Metall, eine Kapsel aus Metall oder Kunststoff schützt den Schleifer und die Widerstandsbahn vor Schmutz.

Zur gleichzeitigen Beeinflussung beider Kanäle in Stereogeräten werden einfach mehrere Potentiometer auf einer Achse aufgefädelt. Wegen der nötigen Kanalgleichheit muß der Widerstandsverlauf in Abhängigkeit vom Drehwinkel bei den Einzelpotentiometern möglichst genau übereinstimmen. In linearer Ausführung dienen Potis als Balance-, Höhen- und Baßsteller. Der Widerstandswert steigt hierbei über die ganze Länge der Bahn gleichmäßig an. Bei logarithmischen Potentiometern - gebräuchlich als Lautstärkesteller - nimmt der Widerstand zum einen Ende hin überproportional zu. Das gleicht die Eigenschaft des menschlichen Gehörs aus, das Schalldruckunterschiede logarithmisch in Lautstärke unterschiede umsetzt: Verzehnfachung des Schalldrukkes ergibt subjektiv lediglich Lautstärkeverdopplung.

Verstellen Spannungen und Ströme: Potentiometer. Links oben ein besonders leistungsfähiges Drahtpoti (Pegelsteller in Lautsprechern). Daneben zw ei Tandempotentiometer (Lautstärkesteller an Verstärkern). Darunter Trimmpotis.

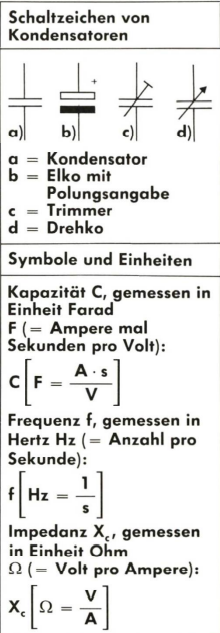

Kondensatoren — die Kornkammern der Elektronik

Kondensatoren entsprechen, um bei der Analogie zur Wasserleitung zu bleiben, einem Eimer, gewissermaßen einem Elektroneneimer, einem Speicher für elektrische Ladung. Der einfachste Typ setzt sich aus zwei elektrisch leitenden Flächen zusammen, getrennt durch eine Isolierschicht. Dieses Dielektrikum zwischen den Elektroden kann Luft sein, Kunststoff oder ein Keramikwerkstoff. Infolge der Isolation kann beim Anschluß einer Gleichspannungsquelle kein Strom durch den Kondensator fließen. Jedoch lädt sich die am Minuspol angeschlossene Elektrode (Kathode) dank der Elektronenlieferung durch die Batterie negativ auf. Von der anderen Elektrode, der Anode, zieht die Batterie eine entsprechende Zahl Elektronen ab, die Elektrode lädt sich dadurch positiv auf.

Die Ladung des Kondensators bleibt auch nach Entfernen der Batterie erhalten. Der Kondensator wirkt nun seinerseits als Gleichspannungsquelle. Ein zwischen Anode und Kathode angeschlossener Widerstand ermöglicht die Entladung. Die Menge der Ladungsträger, die ein Kondensator speichern kann, hängt direkt von der Oberfläche seiner Elektroden ab. Je größer sie ist, um so mehr Ladung kann er aufnehmen, um so höher ist seine Kapazität. Als Maßeinheit für die Kapazität eines Kondensators dient das nach dem englischen Physiker Michael Faraday benannte Farad: 1 Farad ist die Fähigkeit eines Kondensators, pro Volt anliegender Spannung 1 Coulomb Ladung aufzunehmen, das sind rund 6 Trillionen Elektronen, also eine 6 mit 18 Nullen. Fließen diese 6 Trillionen Elektronen innerhalb einer Sekunde an einer beliebigen Stelle des Stromkreises, beträgt die Stromstärke genau 1 Ampere. Ausgeschrieben lautet die Einheit Farad daher:

Wäre der Kondensator ein Luftballon, so lautete analog die Definition der Kapazität: Der Norm-Ballon (1 Farad) faßt bei 1 Atü Druck die Menge Luft, die in 1 Sekunde aus einer Düse strömt. Liegt eine Gleichspannung am Kondensator an, klingt der Elektronenstrom nach erfolgter Aufladung ab. Anders bei Wechselspannung: Diese lädt und entlädt durch ständigen Wechsel ihrer Polarität den Kondensator im Takt ihrer Frequenz. Ständiges Umladen des Kondensators - das ist nichts anderes als das Fließen eines Wechselstromes. Im Gegensatz zum Gleichstrom, wo sich die Elektronen immer in die gleiche Richtung bewegen, pendeln sie im Fall des Wechselstromes nur um ihre gedachte Ruhelage hin und her. Ein Kondensator im Stromkreis läßt dies zu. Je höher die Frequenz der angelegten Wechselspannung und je größer die Kapazität, desto besser kann der Wechselstrom fließen.

Ähnlich wie beim Widerstand läßt sich auch für einen Kondensator das Verhältnis zwischen (Wechsel-) Strom und Spannung angeben: Rein rechnerisch also ein Widerstand. Bei diesem Widerstand, der frequenzabhängig ist, spricht man aber von einem Blindwiderstand, einer Reaktanz:

Rechnet man das Ganze in Maßeinheiten, so ergibt sich:

Ladung, Spannung, Strom

Den Innenaufbau von Atomen kann auch ein noch so starkes Elektronenmikroskop nicht sichtbar machen. Es gibt aber Modelle, die physikalische und chemische Erscheinungen erklären. Eines davon — von Nils Bor entworfen — stellt den Atomaufbau wie ein kleines Sonnensystem dar. Elektrisch negativ geladene Elektronen kreisen um einen positiven Kern. Die elektrostatische Anziehungskraft zwischen Kern und den Elektronen hält der Fliehkraft die Waage, verhindert deren Wegfliegen aus der Kreisbahn. Diese Kraft ist ihrem Wesen nach dieselbe, die Staubteilchen auf die Oberfläche einer allzu heftig geputzten Schallplatte zieht und daran festhält. Verbinden sich Atome zu größeren Strukturen — Kristallgitter, Molekülen und Molekülverbänden —, dann setzt dies beim Kristallgitter der Metalle und bei manchen Verbindungen Elektronen frei, die sich innerhalb des Molekülverbandes frei bewegen können. Die entsprechenden Stoffe sind elektrisch leitfähig. Metalle enthalten besonders viele freie Elektronen. Im Normalfall verteilen sich alle Elektronen als Elektronenwolke innerhalb des Metalls gleichmäßig.

Durch elektrische und magnetische Felder lassen sich diese Elektronen bewegen. Schiebt man einen Metalldraht quer zu seiner Längsachse durch ein Magnetfeld, so tritt dieser Effekt auf: Am einen Ende sammeln sich Elektronen an, es lädt sich negativ auf. Am anderen Ende fehlen diese Elektronen, seine Polarität ist positiv, zwischen den Drahtenden läßt sich eine elektrische Spannung messen. Der Generator, der den Strom für die Steckdose zu Hause liefert, beruht auf diesem Prinzip. Aber erst eine leitfähige Verbindung von positiver und negativer Klemme des Generators ermöglicht Stromfluß. Dann treten aus dem negativen Anschluß Elektronen aus und fließen durch den Leiter zum positiven Anschluß. Die negativen Ladungsträger bewegen sich also im Verbraucher vom Minuspol zum Pluspol. Diese Bewegungsrichtung nennt sich physikalische Stromrichtung. Dem gegenüber existiert auch noch das Relikt der technischen Stomrichtung aus einer Zeit, als die Physiker die Rolle der Elektronen als negative Ladungsträger beim Stromfluß in Metallen noch nicht erkannt hatten. Danach hatte der Strom per Definition von Plus nach Minus zu fließen. Diese Regelung behielt die Technik, um keine Verwirrung zu schaffen, trotz neuerer Erkenntnisse bei.

Das Ergebnis ist also die Maßeinheit des Widerstands. Neben dem Kapazitätswert, also der elektrischen Größe des Kondensators, gibt es noch einige andere für HiFi-Einsatz dieses Bauteils wichtige Kenndaten. Die Spannungsfestigkeit des eingebauten Kondensators muß so groß sein, daß er in allen Betriebszuständen der Schaltung nicht durch Überlastung seinen Geist aufgibt. Bestimmt wird die Fähigkeit, mit hohen Spannungen fertigzuwerden, in erster Linie durch das Dielektrikum. Je dicker die Isolierschicht zwischen den Elektroden, um so mehr Spannung verträgt der Kondensator. Auch der Werkstoff spielt eine Rolle. Kunststoffe, Glimmer und spezielle Papierarten kommen für hohe Spannungsfestigkeit in Frage.

Wo es Ladung zu speichern gibt oder wo nur Wechselspannung durch soll, helfen sie aus: Kondensatoren. Oben vier Elektrolyt-, unten ein Keramik- (links) und verschiedene Kunststofftypen. In Filterschaltungen von Tunern ist alles schädlich, was zu Kapazitätsänderung führt (zum Beispiel Temperaturschwankungen oder Alterung), denn es verstimmt die Schwingkreise, worunter Trennschärfe, Empfindlichkeit und Klang leiden. Wichtig sind geringer Temperaturkoeffizient des Kapazitätswertes, große Langzeitstabilität, geringe Feuchteempfindlichkeit. Besonders gut erfüllen Kondensatoren mit Kunststoff-Dielektrikum (Styroflex) diese Forderungen. Auch manche Keramiktypen eignen sich ganz ausgezeichnet.

Die Isolationsfestigkeit des Dielektrikums kann zwar sehr gute Werte aufweisen, 100 prozentig ideal ist sie allerdings nie. Jeder Kondensator besitzt daher neben der Kapazität noch einen gewissen Durchlaß-Widerstand: den Isolationswiderstand des Dielektrikums. Weil er wie jeder andere Widerstand den über ihn fließenden Strom in Wärme verwandelt, trägt er die Bezeichnung Verlustwiderstand. Das Verhältnis von Verlustwiderstand zur Reaktanz nennt sich Verlustfaktor, aus beiden zusammen errechnet sich der Scheinwiderstand, die Impedanz. Koppelkondensatoren in HiFi-Schaltungen müssen sehr kleine Verlustfaktoren aufweisen. Bei extrem hohen Werten kommt es zu einer Verflachung des Klangbildes und hörbaren Verzerrungen.

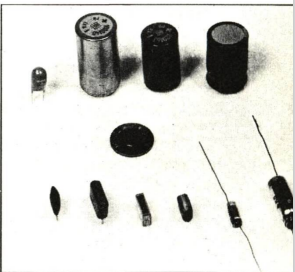

Fast schon ein Fossil, gilt er bei manchem HiFi-Freak immer noch als unerläßlich für guten Klang und Empfang beim Tuner: der Drehkondensator. Das große Exemplar besitzt zw ei Rotoren zur gleichzeitigen Abstimmung zweier Filter. Drumherum gruppieren sich verschiedene Trimmer und das obligatorische Pfennigstück zum Vergleich.

Durch die Vielfalt der Bauformen steht für jeden Einsatzzweck der richtige Kondensator zur Verfügung. Besonders viel Kapazität auf kleinem Raum besitzen Elektrolyt-Kondensatoren. Die Anode bildet hierbei eine Aluminiumfolie, die Kathode eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit (Elektrolyt). Die Aufgabe des Dielektrikums übernimmt eine Oxydschicht auf der Anode.

Spannung darf am Elko nur in einer Polarität anliegen. Bei falscher Polung zerstört die Spannung die Oxydschicht, dann fließt Gleichstrom, der den Elektrolyten chemisch zersetzt: Der Kondensator wird unbrauchbar. In Extremfällen kann er sogar durch die sich entwikkelnden Gase explodieren (vor Sylvester gibt es in den Elektronik-Bastelläden meist — sehr gefährliche — Sonderangebote). Wegen der hohen Kapazität sorgen in Netzteilen Eikos dafür, daß auch im härtesten Streß Verstärkern nie die Puste ausgeht. In Verstärkern früherer Baujahre waren sie auch als Koppelelkos zwischen Verstärkerausgang und Lautsprecheranschlußklemmen des Verstärkers gebräuchlich, um die bei der damals üblichen Stromversorgungstechnik entstehende Gleichspannung am Ausgang der Verstärkerschaltungen abzublocken und damit vom Lautsprecher fernzuhalten.

Als gut geeignet für Filterschaltungen, Klangsteller und Phonoentzerrernetzwerke erweisen sich Kunststoffkondensatoren. Kennzeichen dieser Bauart sind niedrige Verluste und geringe Temperaturabhängigkeit der Kapazität. Kunststoffkondensatoren enthalten zwei Metallfolien, zwischen denen sich eine Kunststoffolie als Dielektrikum befindet. Aufgerollt und mit axialen Drahtanschlüssen versehen, kommt das Ganze je nach verwendeter Kunststoffolie als MKS-, MKC-, MKH- oder Styroflex-Kondensator in den Handel. MKL-Kondensatoren bestehen aus denselbe Zutaten, sind aber sandwichartig aufgebaut.

Keramische Kondensatoren bestehen aus einem metallbelegten Keramikplättchen oder -röhrchen. Die Keramik spielt hierbei die Rolle des Dielektrikums. Sie eignen sich besonders für Hochfrequenzanwendungen und zum Abblocken hochfrequenter Störungen auf Spannungszuführungsleitungen. Trotz neuzeitlicher Synthesizertechnik gibt es immer noch Tunerentwickler und HiFi-Enthusiasten, die auf Drehkondensatorabstimmung schwören. Ein Beispiel ist der Kenwood KT-1100. Drehkondensatoren verändern bei dieser Art der Abstimmung die Resonanzfrequenz der Schwingkreise des Tuners. Der Rotor dreht sich hierbei so, daß seine Platten mehr oder weniger in die Zwischenräume der feststehenden Platten des Stators hineinragen. Dies ergibt eine veränderliche Kapazität, bei der die Luft zwischen den Platten als Dielektrikum fungiert.

Neben sehr guten Hochfrequenzeigenschaften sind auch extrem kleine Verluste Kennzeichen von Drehkondensatoren. Wegen der aufwendigen Mechanik erfordern sie allerdings hohe Präzision bei der Fertigung und sind damit teuer. Ähnlich auTgebaut wie Drehkos, nur kleiner, versehen Trimmer in Schaltungen ihren Dienst. Mit dem Schraubendreher läßt sich ihre Kapazität einstellen. Sie stimmen Filter ab und verhelfen Empfangsteilen zu glatten Frequenzgängen.

Spulen — die magnetischen Alleskönner

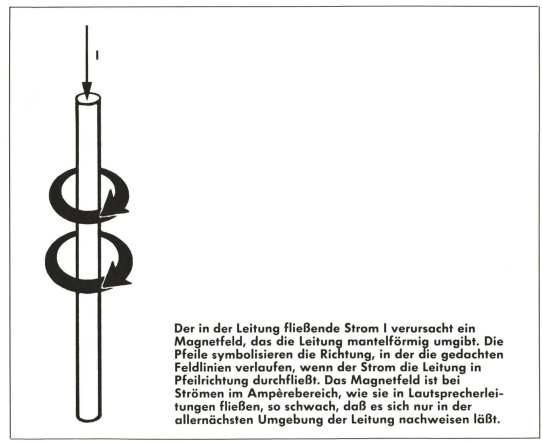

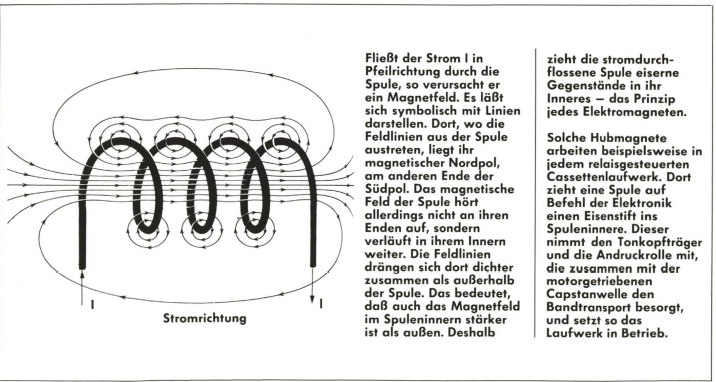

Jeden stromdurchflossenen Leiter umgibt ein Magnetfeld, das der Strom erzeugt. Die Auswirkungen dieses Feldes sind jedoch bei normalen Kabeln, die elektrische Energie von einer Quelle zum Verbraucher transportieren, sehr schwach. Nur Meßtechniker können sie nachweisen. So wirkt sich zum Beispiel im Fall eines - nicht allzu langen - Verbindungskabels zwischen Leistungsverstärker und Lautsprecher vorwiegend dessen Ohmscher Widerstand aus. Einflüsse des magnetischen Feldes, das die Leitung umgibt, bemerkt jedoch bei Kabellängen unter fünf Metern auch der geschulte Hörer nicht. Ganz andere Verhältnisse ergeben sich, wenn die Leitung nicht mehr geradlinig verläuft, sondern spulenartig aufgewickelt ist. Nach wie vor umgibt das Kabel ein Magnetfeld, sobald Strom fließt. Die Magnetfelder der eng benachbarten Einzelwindungen addieren sich zu einem eng konzentrierten, wesentlich stärkeren Feld. In der HiFi-Technik und auf anderen Gebieten der Elektrotechnik nutzt man die verschiedenen Wirkungen derartiger Magnetfelder aus.

Ein Dauermagnet, den man als Hufeisenmagnet in jedem Haushaltwarengeschäft kaufen kann, zieht eiserne und stählerne Gegenstände an. Auch das von einer Spule erzeugte Magnetfeld hat diese Fähigkeit. Die Kraft, die eine Spule auf eiserne Gegenstände ausüben kann, hängt von ihrer Windungszahl und dem in ihr fließenden Strom ab. Je größer die Anzahl der Windungen pro Längeneinheit - also beispielsweise 20 Windungen pro Zentimeter Spulenlänge - und je größer der Strom, desto stärker ist das Magnetfeld, und um so kräftiger zieht die Spule Eisen- und Stahlmaterialien an.

Relais - die Leistungsschalter der Elektrotechnik - nutzen dieses Prinzip aus. Ihre Aufgabe besteht darin, von einem kleinen Steuerstrom beeinflußt, über Kontakte wesentlich größere Ströme ein- und auszuschalten. Im Inneren eines Relais befindet sich die Spule mit sehr vielen Windungen. Sobald ein Strom von genügender Stärke hindurchfließt, zieht sie ein federnd gelagertes Eisenplättchen - den Anker - an. Der Anker bewegt sich auf die Spule zu und betätigt dabei über ein Hebelsystem Kontakte. Die bei angezogenem Anker geschlossenen Kontakte stellen dann eine elektrische Verbindung her, über die Strom fließen kann. Sobald der die Spule durchfließende Strom unterbrochen wird, verschwindet auch ihr Magnetfeld. Eine Feder zieht den Anker wieder in seine Ruhelage zurück. Oft benutzen Leistungsendstufen solche Relais zum Unterbrechen oder Herstellen der Verbindung zwischen Verstärkerausgang und den Lautsprecherklemmen. So kann die Schutzschaltung im Verstärkerinneren die Lautsprecher bei Gefahr - über das Relais ferngesteuert - abschalten. Auch wenn es dem Verstärker einmal zu heiß werden sollte, greift die Schutzschaltung ein und schützt die wertvolle Elektronik durch Abschalten der Lautsprecher vor Überlastung.

Lautsprecher — die Schallwandler der HiFi-Technik

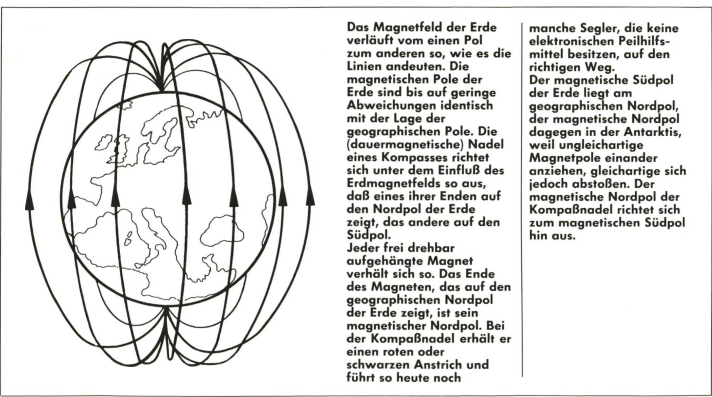

Die Erde ist von einem natürlichen Magnetfeld umgeben, das dieselbe Wirkung hat wie das von einer Spule erzeugte. Man stellt sich dieses Magnetfeld als eine Schar von Linien vor, welche die Pole verbinden. Die Physiker definieren diese Feldlinien als vom Nordpol zum Südpol verlaufend. In Anlehnung an die Geographie nennen sich deshalb die Pole von Dauermagneten Nordpol und Südpol.

Bringt man die Nordpole zweier Dauermagneten zusammen, so stoßen sie sich ab. Je näher sie sich kommen, desto größer ist die abstoßende Kraft. Gleiches gilt für den Fall, daß man die Südpole einander nähert. Kommen sich jedoch unterschiedliche Pole nahe, so ziehen sie sich um so heftiger an, je geringer die Entfernung zwischen ihnen ist. Die anziehende und abstoßende Wirkung nutzt der Lautsprecher für seine Funktion aus. Im Magnetfeld eines starken Dauermagneten befindet sich eine bewegliche Spule. Sobald sie ein Strom durchfließt, bildet sich das Magnetfeld der Spule aus. Es besitzt genau wie das von Dauermagneten erzeugte eine bestimmte Polung. Diese Polung hängt von der Stromrichtung durch die Spule ab.

Das Feld des Dauermagneten und das der Spule verursachen eine Kraft, die je nach Polung Magnet und Spule einander abstoßen oder sich anziehen läßt. Bei feststehendem Magnet kann die Spule dadurch Bewegungen ausführen, Richtung und Auslenkung werden durch die Polarität und Stärke des sie durchfließenden Stromes bestimmt. Im Fall des Lautsprechers fließt der vom Verstärker gelieferte Wechselstrom durch die Schwingspule. Ihre Bewegung überträgt sich auf die Membrane. Dieses Prinzip der Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische (hier Schallenergie) über ein Magnetfeld nennt sich motorisches Prinzip (lat. movere = bewegen).

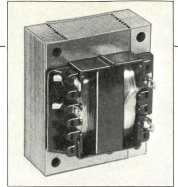

Reduziert die Netzspannung:Trafo. Die primär angelegte Spannung verhält sich zur Sekundärspannung wie die Windungszahlen.

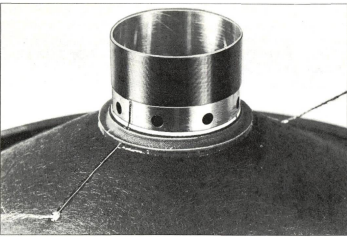

Wandelt den vom Verstärkergelieferten Wechselstrom in Bewegung der mit ihr verbundenen Membran um: Schwingspule eines Lautsprechers.

Ein kleiner Strom schaltet große Ströme: Relais. Die in der Spule erzeugte Magnetkraft betätigt einen Anker, der Kontakte verbindet.

Motoren - Hilfsarbeiter der HiFi-Technik

Alle Elektromotoren, die Wickelteller und Tonwelle des Cassetten recorders antreiben, automatisch das Discfach eines CD-Spielers öffnen oder den Teller der Plattenspieler in Schwung setzen, arbeiten so: Die stromdurchflossene Spule - Anker - ist drehbar gelagert. Das Feld mehrerer feststehender Dauermagnete wirkt auf das von der Spule erzeugte Feld abstoßend.

Sie versucht nun, durch Drehung ihr Feld nach dem der Magneten auszurichten. Bevor die ungleichnamigen Pole sich jedoch genau gegenüberstehen, polt ein mit dem Anker starr verbundener Stromwender - Kollektor - die Stromrichtung in der Spule um, und das Spielchen findet von neuem statt. Auf diese Art dreht sich der Anker fortwährend, und das Motörchen ist in der Lage, mechanische Arbeit zu verrichten.

Ganz ähnlich wie der Elektromotor funktionieren auch die Drehspulinstrumente, die an vielen Cassettenrecordern als Aussteuerungsanzeigen dienen. Auch hier dreht sich eine bewegliche Spule unter dem Einfluß von Magnetfeldern und bringt die Zeiger in die Position, die der Spannung an den Spulenenden entspricht.

Mikrophone — die Onren der HiFi-Anlage

Auch die Umkehrung des motorischen Prinzips ist möglich: Bewegt eine von außen einwirkende Kraft die Spule im Feld des Dauermagneten hin und her, so ruft dies eine elektrische Spannung an den Spulenenden hervor. Die Bewegungsrichtung bestimmt hierbei die Polarität der induzierten Spannung (lat. inducere = hineinführen, im übertragenen Sinne auch bewirken). Schnelligkeit (Frequenz) und Stärke (Amplitude) der Bewegung beeinflussen den Spannungswert.

Das Ganze nennt sich generatorisches (lat: generi = erzeugen) Prinzip. Nach ihm arbeiten Tauchspulmikrophone. Sie sind prinzipiell gleich aufgebaut wie ein Lautsprecher: Die Spule, die an einer Membrane befestigt ist, bewegt sich im Magnetfeld eines Dauermagneten. Die Schwingungen der Luftteilchen übertragen sich auf die sehr leichte Membrane und bewegen mit dieser wiederum die Spule. Die Ausgangsspannung an den Spulenanschlüssen entspricht dann exakt dem aufs Mikrophon einwirkenden Schalldruck. Auch die in der Rille von Analogplatten gespeicherte Schallinformation wandelt ein mittels Spule und Magnetfeld arbeitender Generator in elektrische Signale um: Das Kürzel MC - Moving Coil - ist nichts weiter als die Beschreibung des Arbeitsprinzips. Genauso wie beim Mikrophon bewegt sich beim MC-Tonabnehmer eine Spule im Feld eines Dauermagneten hin und her. Der Antrieb erfolgt über die Tonabnehmernadel, an deren Ende der Diamant den Auslenkungen der Schallplattenrille folgt. Beim Prinzip Moving Magnet (MM) steht die Spule fest, und der Magnet bewegt sich.

Transformatoren — die universellen Spannungswandler

Die spannungserzeugende Wirkung beim generatorischen Prinzip beruht nur indirekt darauf, daß sich eine Spule im Magnetfeld bewegt. Eigentliche Ursache für die entstehende Spannung ist die Tatsache, daß sich infolge dieser Bewegung das auf die Spule einwirkende Magnetfeld ändert. Eine solche Änderung tritt aber auch ein, wenn statt des Dauermagneten, der beim Mikrophon das Magnetfeld erzeugt, eine Spule zum Einsatz kommt.

Fließt über diese Spule Wechselstrom, so ändert sich ihr Magnetfeld periodisch mit der Frequenz dieses Stromes. An den Enden einer zweiten in diesem wechselnden Magnetfeld liegenden Spule entsteht dadurch eine Spannung (Induktion). Damit möglichst das ganze Feld der stromdurchflossenen Spule - der Primärspule - auch die andere Spule erreicht - die Sekundärspule - leitet ein „Kern“ die Feldlinien dorthin.

Der Kern besteht aus magnetisierbarem (ferromagnetischem) Material - meist Eisen -, das einen Ring bildet. Darauf sind Primär- und Sekundärspule gewickelt. Ähnlich wie bei elektrisch leitfähigen Materialien gibt es Stoffe, die das magnetische Feld gut leiten, und solche, die ihm einen hohen Widerstand entgegensetzen. Da Eisen das magnetische Feld gut leitet, verlaufen nahezu alle Feldlinien im Kern und nur wenige durch die magnetisch wesentlich schlechter leitende Umgebungsluft.

Die abgegebene Spannung hängt vom Verhältnis der Windungszahlen von Primär- und Sekundärwicklung ab. Das Verhältnis der an der Primärspule liegenden Spannung zur von der Sekundärspule abgegebenen Spannung heißt Spannungsübersetzung.

Entnimmt ein angeschlossener Widerstand aus der Sekundärwicklung Strom, so entzieht dies dem von der Primärwicklung erzeugten Magnetfeld Energie. Die liefert der durch die Primärwicklung fließende Strom nach.

Weil ein Trafo selbst keine Energie erzeugen kann, muß die Energie, die er primär aufnimmt, bis auf die Verluste gleich sein der Energie, die er sekundär abgibt. Da sich die Spannungen verhalten wie die Windungszahlen von Primär- und Sekundärwicklung, müssen sich die Ströme umgekehrt verhalten, da Strom mal Spannung der Energie proportional ist.

Ein kleiner Strom durch die sehr vielen Windungen der Primärwicklung reicht aus, um in den wenigen Windungen der Sekundärwicklung einen großen Strom fließen zu lassen. Dafür ist aber die Spannung an der Primärwicklung wesentlich größer als die Sekundärspannung.

Diese Verhältnisse treffen praktisch auf alle Netztransformatoren zu, die Verstärker, Tuner und die anderen HiFi-Komponenten mit Spannung aus dem Netz versorgen. Hier wird immer die hohe Netzspannung von 220 Volt durch den Trafo heruntertransformiert auf wesentlich geringere Spannungen, die anschließend als Betriebsspannungen der elektronischen Schaltungen in den Geräten dienen.

Die in der HiFi-Technik zur Anpassung verwendeten Transformatoren nennt man Übertrager. Sie saßen in den Röhrenverstärkern, wo die hohe Ausgangsspannung der hochohmigen Endstufe heruntertransformiert und gleichzeitig der geringe Strom erhöht werden mußte, um den angeschlossenen niederohmigen Lautsprecher anzusteuern.

Übertrager besorgen auch die Anpassung zwischen MC-Tonabnehmer und dem MM-Eingang eines Vorverstärkers. Sie übersetzen die geringe vom MC-Tonabnehmer abgegebene Spannung in größere Spannungswerte, die der MM-Eingang benötigt.

Spulen als Wechselstrom-Widerstand

Eine Magnetfeldänderung induziert Spannung in einer Spule. Der Trafo nutzt diesen Effekt aus, um die an der Primärspule liegende Wechselspannung mit einem bestimmten Übertragungsfaktor zur Sekundärspule zu transformieren. Der Effekt funktioniert aber auch ohne Sekundärspule: Das sich ändernde Magnetfeld einer einzelnen Spule induziert in ihr selbst Spannung. Diese Induktionsspannung wirkt der an den Spulenanschlüssen anliegenden Spannung entgegen, so daß es von außen scheint, als ob sich der Widerstand der Spule erhöhen würde.

Legt man eine Gleichspannung an die Spulenanschlüsse an, dann fließt - nach einer für die Spulen typischen „Einlaufzeit“ - ein konstanter Strom durch die Spule. Ihr Magnetfeld bleibt dann ebenfalls konstant. Es tritt keine Induktionsspannung auf, und der Widerstand der Spule nimmt sehr kleine Werte an.

Im Fall einer Wechselspannung ändert sich das Magnetfeld der Spule periodisch mit der Frequenz dieser Spannung. Die Schnelligkeit dieser Änderung nimmt zu, wenn sich die Frequenz erhöht und damit die Induktionsspannung in der Spule. Das wirkt sich aus wie eine Vergrößerung ihres Widerstandes mit steigender Frequenz. Spulen wirken damit genau umgekehrt wie Kondensatoren, deren Wechselstrom-Widerstand mit steigender Frequenz sinkt.

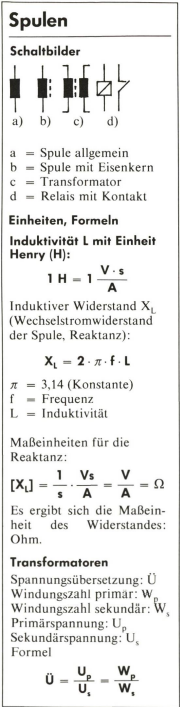

Die Fähigkeit einer Spule, in sich selbst Spannung zu induzieren, heißt Induktivität. In Formeln verwendet man hierfür das Kürzel L. Die Maßeinheit für den Wert der Induktivität nennt sich nach dem amerikanischen Naturforscher Henry - abgekürzt H. Eine Spule hat die Induktivität 1 H, wenn bei einer gleichmäßigen Stromänderung von 1 Ampere pro Sekunde eine Spannung von 1 Volt in ihr induziert wird. Daher lautet die Einheit H ausgeschrieben:

Die Induktivität einer Spule vergrößert sich mit dem Quadrat der Windungszahl. Außerdem hängt sie davon ab, ob das Magnetfeld sich in einem magnetisch schlecht leitenden Material ausbreiten muß, oder ob ein magnetisch gut leitender Werkstoff zur Verfügung steht. Luftspulen besitzen daher wesentlich geringere Induktivität als Spulen mit Eisenkern.

Wenn große Induktivitätswerte gebraucht werden, wie sie zum Beispiel in den Frequenzweichen von Lautsprechern Vorkommen, verwendet der Entwickler oft Spulen, die auf einen Eisenkern gewickelt sind.

Je größer die Induktivität und je höher die Frequenz, um so mehr Widerstand setzt die Spule dem wechselnden Stromfluß entgegen. Der Widerstand ist also frequenzabhängig, und man spricht daher ähnlich wie beim Kondensator von der Reaktanz - abgekürzt XL - der Spule.

Ich habe mir einen sündhaft teuren Booster für mein Autoradio zugelegt und erst hinterher gemerkt, daß er sich nicht damit verträgt. Kann ich ihn mit vertretbarem Aufwand irgendwie anpassen?“ „An meinen Verstärker kann ich zwei Paar Lautsprecher anschließen. Darf ich beide gleichzeitig betreiben?“

Diese und viele ähnliche Probleme stellen sich oft bei der Neuanschaffung einer Anlage oder beim Ausbau der vorhandenen. Wer mit den Berechnungsformeln für Widerstände, Kondensatoren und Spulen umgehen kann, spart manchen Ärger.

Berechenbares Risiko - Boxen-Parallelschaltung

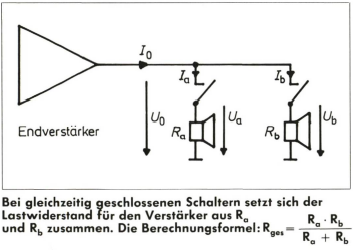

Gewissenskonflikte entstehen, wenn einmal zwei Lautsprecherpaare gleichzeitig betrieben werden sollen, um beispielsweise während einer Party das ganze Haus mit Musik zu versorgen. Hält’s der teure Endverstärker auf die Dauer aus, oder sind schlimme Folgen zu befürchten, weil der vom Hersteller erlaubte minimale Lastwiderstand unterschritten wird? Die Schaltung der mit zwei Lautsprechern pro Kanal betriebenen Endstufe sieht so aus:

Stellung „A + B“ aktiviert beide Lautsprecher gleichzeitig. Jeder Lautsprecher erhält dann vom Verstärkerausgang die gleiche Spannung (meistens):

Die Ströme Ia und Ib durch die beiden Lautsprecher errechnen sich nach dem Ohmschen Gesetz aus den Lautsprecherwiderständen:

Der Verstärker muß beide Ströme gleichzeitig liefern. Die Verstärkerhersteller geben aber keinen maximal zulässigen Strom an, sondern die minimal vom Verstärker verkraftete Lautsprecherimpedanz. Und wie berechnet sich die Gesamtimpedanz bei zwei parallelgeschalteten Lautsprechern möglichst schnell und schmerzlos? Einfach zusammenzählen geht nicht, wie die Geschichte mit dem Eimer zeigt: Hat er ein Loch, fließt Wasser aus, ist es kleiner, tröpfelt es nur. Das kleinere Loch hat also einen größeren Strömungswiderstand. Addiert man den größeren Widerstand des kleineren Lochs dazu, steigt der Gesamtströmungswiderstand an. Mit anderen Worten: Je mehr Löcher der Eimer hat, um so dichter wird er. Das kann nicht sein.

Betrachtet man nicht den Widerstand, sondern die Fähigkeit, Wasser abzuleiten, lassen sich die entsprechenden Werte, nennen wir sie Leitwerte, addieren. Denn je kleiner der Widerstand, um so größer der Leitwert. Großes Loch gleich großer Leitwert plus kleines Loch mit kleinem Leitwert erhöht die Durchlässigkeit des Eimers minimal. Das klingt plausibel. Mit zwei Lautsprecherwiderständen funktioniert das genauso: Leitwert vom Lautsprecherwiderstand Ra ist der Kehrwert 1/Ra, dazu den Leitwert vom Lautsprecher B ergibt zusammen 1/Ra + 1/Rb. Der Kehrwert aus dieser Summe, also dem gesamten Leitwert, ergibt den Gesamtwiderstand:

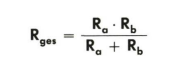

Oder, durch Erweitern übersichtlicher gemacht:

Dazu ein Fall aus der HiFi-Praxis: Lautsprecher A sei ein 4-Ohm-Typ, Lautsprecher B habe 8 Ohm Widerstand. Die Parallelschaltung ergibt dann:

Wenn der Verstärker, wie beispielsweise der M-100 von Accuphase, sich auch für Lasten von 2 Ohm eignet, ist nichts gegen die vorgesehene Betriebsart einzuwenden.

Schlechte Kabel - Leistungsschlucker, Klangverfälscher

Sorgfältiges Vorgehen bei der Auswahl von Lautsprechern und Verstärker ist beim Kauf einer HiFi-Anlage angesagt. Viele vergessen darüber, den Kabeln, die als Verbindung beider Komponenten fungieren, die nötige Beachtung zu schenken. Verwaschene Bässe und mangelnde Impulshärte sind oftmals nicht Schuld von Lautsprechern oder Verstärker, sondern gehen aufs Konto dieser Kabel. Insbesondere wenn der Strom lange Wege zwischen Verstärkerausgang und Lautsprechern zurücklegen muß, gewinnen sie an Einfluß. Der Dämpfungsfaktor — Quotient aus Lautsprecherwiderstand und Innenwiderstand des Verstärkers - verschlechtert sich, und ein manchmal nicht unerheblicher Leistungsverlust stellt sich ein.

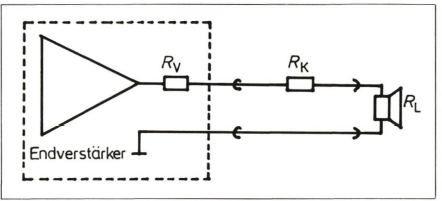

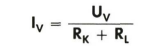

Vom Lautsprecher - mit dem Widerstand RL - aus betrachtet, stellt sich die Sache so dar: Er „sieht“ nicht direkt den niedrigen Verstärkerinnenwiderstand Rv, sondern außerdem den Widerstand Rk des Kabels. Erst am anderen Ende kommt der Verstärkerausgang. Der Sachverhalt gilt selbstverständlich für beide Adern der Lautsprecherleitung.

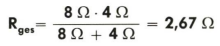

Wenn Widerstände in Reihe (hintereinander) liegen, summiert sich ihre Wirkung:

Daher ist der Kabelwiderstand Rk immer die Summe der Widerstände von Hin- und Rückleitung.

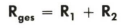

Zur Bedämpfung von Einschwingvorgängen des Lautsprechers - insbesondere des Tieftöners - muß der Leitungswiderstand möglichst niedrig sein. Nur dann läßt sich der für den Lautsprecher wirksame Dämpfungsfaktor nach der üblichen Methode als Verhältnis von Lautsprecherwiderstand und Verstärkerinninnenwiderstand darstellen:

S

teigt der Leitungswiderstand über Gebühr, muß er mit ins Kalkül gezogen werden. Für den Lautsprecher und dessen Bedämpfung tritt er wie ein entsprechend erhöhter Verstärkerinnenwiderstand in Erscheinung. Jetzt lautet die Berechnungsformel für den am Lautsprecher wirksamen Dämpfungsfaktor:

Für eine 5 m lange Verbindungsleitung aus Kupferlitze mit einem Durchmesser von 0,75 mm und einen Verstärkerinnenwiderstand von 10 Milliohm ergeben sich dann folgende Werte: Ohne Berücksichtigung des Kabels beträgt der Dämpfungsfaktor für einen 4-![]() -Lautsprecher 400.

-Lautsprecher 400.

Bezieht man das Kabel mit ein, dann muß man zum Verstärkerinnenwiderstand noch jeweils 200 Milliohm für die „heiße“ Leitung und weitere 200 Milliohm für die Rückleitung einrechnen. Der Dämpfungsfaktor unter diesen Bedingungen beträgt dann nur noch 10.

Das zu dünne Kabel verschlechtert nicht nur den Dämpfungsfaktor, sondern schluckt auch wertvolle Verstärkerleistung. Die allgemeine Formel für die Berechnung der Leistung P aus Strom I und Widerstand R lautet:

Zur Berechnung der vom Widerstand des Kabels verbrauchten Leistung muß zunächst der Strom I berechnet werden, der durch den Kabelwiderstand fließt. Die Anordnung aus Verstärker, Kabel und Lautsprecher stellt sich dann so dar:

Zum Verstärkerinnenwiderstand Rv kommt klangverschlechternd der W iderstand Rk des Lautsprecherkabels hinzu. Er hängt von Länge, Querschnitt und Material ab.

Der Strom Iv berechnet sich aus der Verstärkerausgangsspannung Uv, dem Widerstand Rk und Rl :

Die Leistung Pk ist dann:

Für einen Lautsprecherwiderstand von 4 ![]() und die 400 Milliohm des Kabels aus dem obigen Beispiel ergibt sich bei 20 Volt Verstärkerausgangsspannung die vom Kabel verbrauchte Leistung zu rund 8,26 Watt. Der Lautsprecher erhält das Zehnfache, etwa 82,6 Watt. Das Kabel hat also 9,1 Prozent Leistung geschluckt.

und die 400 Milliohm des Kabels aus dem obigen Beispiel ergibt sich bei 20 Volt Verstärkerausgangsspannung die vom Kabel verbrauchte Leistung zu rund 8,26 Watt. Der Lautsprecher erhält das Zehnfache, etwa 82,6 Watt. Das Kabel hat also 9,1 Prozent Leistung geschluckt.

Pegelanpassung kein Problem - der Spannungsteiler

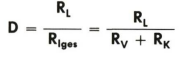

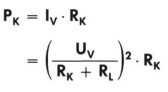

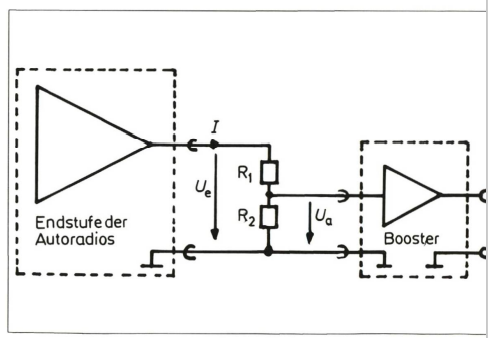

Für optimalen Musikgenuß im Auto unerläßliche Voraussetzung ist genügend Leistung. Die bringt — wenn es das vorhandene Autoradio bei Boxen mit geringem Wirkungsgrad nicht schafft - ein zusätzlich installierter Booster. Anschlußprobleme entstehen, wenn der Booster nur einen hochohmigen, empfindlichen Eingang besitzt, das Autoradio aber nur Lautsprecherausgänge hat. Nakamichis PA 300, aber auch der B 701 von Fisher sind solche Fälle. Ohne Pegelanpassung verringert sich beim direkten Anschluß des Autoradios der erzielbare Signal-/Rauschabstand. Die eventuell vorhandene Loudness-Taste kann ebenfalls kaum mehr benutzt werden. Der Grund liegt darin, daß der Booster bereits bei kleiner Eingangsspannung von 0,5 V seine volle Ausgangsleistung abgibt. Daher ist der Fahrer gezwungen, den Lautstärkesteller am Autoradio nur ganz wenig aufzudrehen.

Die Loudnesschaltung beantwortet dies mit satter Anhebung von Bässen und Höhen, die aber bei der dabei vom Booster abgegebenen hohen Leistung völlig deplaziert ist. Zudem verschlechtert sich der Störabstand, weil die vom Autoradio gelieferte Nutzsignalspannung statt etwa 4 V nur 0,5 V für Vollaussteuerung beträgt. Die von der Autoradio-Endstufe produzierte Rauschspannung bleibt aber konstant. Überwiegt ihr Anteil an der gesamten Rauschspannung, kann das den Signal-/Rauschabstand um satte 18 Dezibel verschlechtern. Abhilfe schafft hier ein Spannungsteiler aus zwei Widerständen pro Kanal, der die volle Ausgangsspannung des Autoradios auf für den Boostereingang zuträgliche Werte herunterteilt. Die mit übertragene Rauschspannung wird natürlich ebenfalls heruntergeteilt. Der Effekt ist, daß der Signal-/Rauschabstand erhalten bleibt. Weil man den Lautstärkeregler nun wieder voll aufdrehen kann, stimmt die Charakteristik der gehörrichtigen Frequenzgangkorrektur ebenfalls, die bei kleinen Pegeln Baß und Höhen anhebt, bei großer Lautstärke aber linearen Frequenzgang zuläßt.

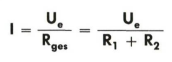

Ein zwischen Autoradioausgang und Boostereinqang geschalteter Spannungsteiler aus zwei Widerständen stellt oft eine preiswerte Lösung bei Pegelproblemen dar. Die Schaltung des Spannungsteilers sieht so aus: Wegen der Reihenschaltung der Widerstände R, und R2 beträgt der Gesamtwiderstand, vom Autoradio aus gesehen:

Der Strom I, den die vom Autoradio gelieferte Teilereingangsspannung Ue erzeugt, ist dann:

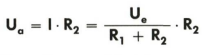

Die Teilerausgangsspannung Ua - gleichzeitig Eingangsspannung des Boosters - erzeugt der Strom I am Widerstand R2:

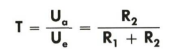

Umstellen der Gleichung ergibt dann das Teilerverhältnis T:

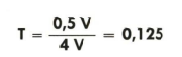

Die Spannungsverhältnisse sind also den Widerstandsverhältnissen proportional. Das Autoradio liefert 4 V, der Booster soll 0,5 V erhalten. T ist dann:

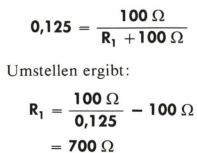

Um den Booster nicht zu hochohmig anzusteuern, soll R2 den Wert 100 ![]() haben. Dann ergibt die Gleichung:

haben. Dann ergibt die Gleichung:

Da Widerstände nur in bestimmten, genormten Stufungen erhältlich sind, nimmt man den nächstliegenden Wert: 680 ![]() . Die Widerstände sind so klein, daß sie ohne viel Mühe in den boosterseitigen Anschlußstecker eingelötet werden können.

. Die Widerstände sind so klein, daß sie ohne viel Mühe in den boosterseitigen Anschlußstecker eingelötet werden können.

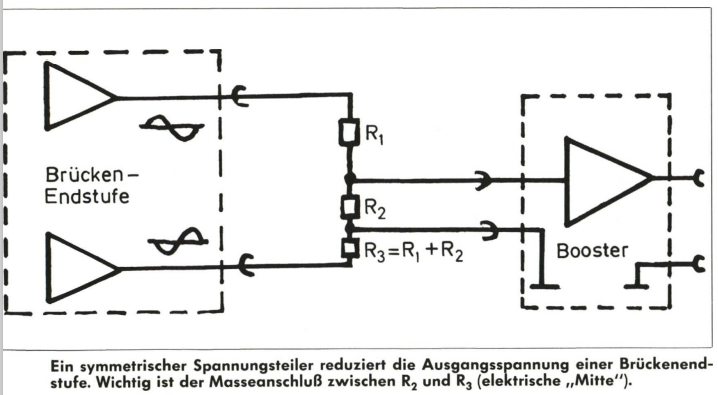

Bei Autoradios mit Brückenverstärkern, das sind praktisch all jene mit einer Ausgangsleistung zwischen 12 und 20 Watt pro Kanal, geht die Sache nicht ganz so einfach, weil an der Plus- und Minusklemme des Lautsprecherausgangs Spannung anliegt und eine einseitige Erdung im Spannungsteiler zum Kurzschluß führen würde. Mit einem Trick geht es aber trotzdem: Man erdet den Spannungsteiler in seiner „elektrischen“ Mitte:

Nebengeräusche unerwünscht - Hoch- und Tiefpaß

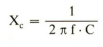

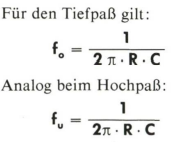

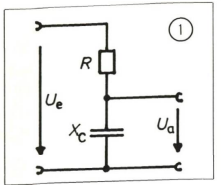

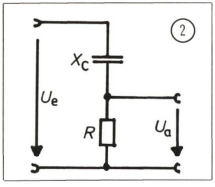

Widerstände können Spannungen teilen, Ströme einstellen und elektrische Leistung in Wärme umwandeln. Im Gegensatz zu Kondensatoren oder Spulen ist jedoch ihr Widerstandswert frequenzunabhängig. Daher besitzen Schaltungen, die ausschließlich Widerstände enthalten, immer lineare Frequenzgänge. Um bestimmte Frequenzbereiche anzuheben oder abzusenken, kombinieren die Schaltungsentwickler Widerstände mit Spulen und Kondensatoren. Eine Schaltung, die tiefe Frequenzen durchläßt und hohe unterdrückt - ein Tiefpaß - sieht aus wie Bild 1, nächste Seite. Der Widerstand R und die Reaktanz Xc des Kondensators bilden einen Spannungsteiler mit frequenzabhängigem Teilerverhältnis. Für Gleichspannung und tiefe Frequenzen besitzt der Kondensator eine sehr hohe Reaktanz. Das Teilerverhältnis des aus R und Xc gebildeten Spannungsteilers ist daher annähernd gleich 1, das heißt, die Ausgangsspannung Ua ist gleich der Eingangsspannung Ue. Für sehr hohe Frequenzen bildet der Kondensator praktisch einen Kurzschluß. Das Teilerverhältnis nimmt sehr kleine Werte an. Daher sperrt die Schaltung hohe Frequenzanteile im Eingangssignal. Umgekehrt liegt der Fall beim Hochpaß.

Für sehr hohe Frequenzen besitzt der Kondensator eine geringe Reaktanz Xc und läßt das Eingangssignal durch. Nach tiefen Frequenzen hin nimmt seine Reaktanz zu, die Schaltung sperrt. Hochpässe bilden die im Phonobetrieb oft nötigen Subsonicfilter. Sie verhindern, daß tieffrequente Rumpelgeräusche des Laufwerks und der Schallplatte übertragen werden, lassen aber alle Frequenzen des Hörbereichs passieren. Tiefpässe an den Verstärkereingängen verhindern, daß sich von starken Mittelwellensendern stammende Hochfrequenzanteile in den Verstärker einschleichen und die Übertragung der Audiofrequenzen beeinträchtigen. Die tiefste Frequenz, die ein Hochpaß ohne zu großen Pegelverlust noch übertragen kann, nennt sich seine untere Grenzfrequenz fu. Die höchste Frequenz, die ein Tiefpaß durchläßt, heißt obere Grenzfrequenz f0. Beide errechnen sich aus den Werten der Bauteile dieser Schaltungen.

Bei der jeweiligen Grenzfrequenz beträgt die Abschwächung gegenüber dem durchgelassenen Frequenzbereich 3 Dezibel (das entspricht etwa Faktor 0,7), die Techniker sprechen daher auch oft von der 3-dB-Grenzfrequenz.

Jedem das Seine - Frequenzaufteilung im Lautsprecher

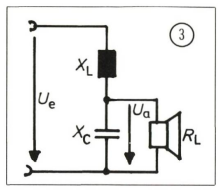

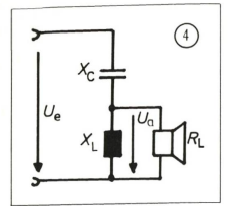

Lautsprecherfrequenzweichen arbeiten mit einer Kombination von Spulen und Kondensatoren. Die Reaktanz XL der Spule zeigt gegenüber der Reaktanz des Kondensators Xc entgegengesetztes Verhalten: Sie vergrößert sich mit zunehmender Frequenz. In Zusammenarbeit mit einem Kondensator verhindert die Spule, daß höhere Frequenzanteile des Audiosignals den Tieftöner erreichen. Oberhalb der Grenzfrequenz sperrt die Spule, und der Kondensator „schließt kurz“. Im Durchlaßbereich unterhalb f0 läßt die Spule die Spannung Ue zum Tieftöner gelangen, und der Kondensator wirkt mit seiner ansteigenden Reaktanz nicht hinderlich. Genau entgegengesetzt wirkt der umgekehrt aufgebaute Hochtonkanal der Frequenzweiche.

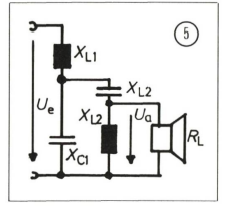

Vom Mitteltöner müssen sowohl allzu tiefe als auch extrem hohe Signalfrequenzen ferngehalten werden. Ersteres erledigt ein Tiefpaß (XL1/X C1). Letzteres bewerkstelligt der nachgeschaltete Hochpaß (XL2/XC2). Die Grenzfrequenz fo des Tiefpasses liegt hierbei höher als die Übertragungsgrenze fu des Hochpasses. So gelangt das zwischen fu und fc liegende Frequenzband ungehindert zum Mitteltöner, alle anderen Anteile werden gesperrt.

1. Sperrt hohe Frequenzen: Tiefpaßschaltung aus Widerstand und Kondensator.

2. Keine Chance für Rumpeln: Der Hochpaß filtert Störgeräusche aus.

3. Hält hohe Frequenzen vom Tieftöner fern: Tiefpaß aus Spule und Kondensator.

4. Schont den Hochtöner: Der Hochpaß sperrt Bässe und läßt Höhen durch.

5. Lassen nur Mitten durch: Hochpaß und Tiefpaß in Reihe im Mitteltonkanal

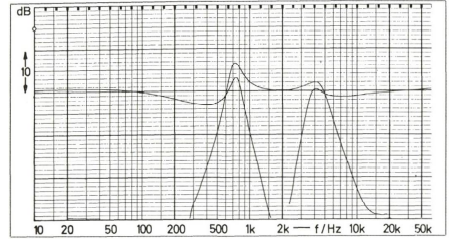

Ergeben zusammen den (fast) linearen Frequenzgang einer Dreiwegbox: Einzelfrequenzgänge von Tief-, Mittel- und Hochtonkanal der Frequenzweiche.

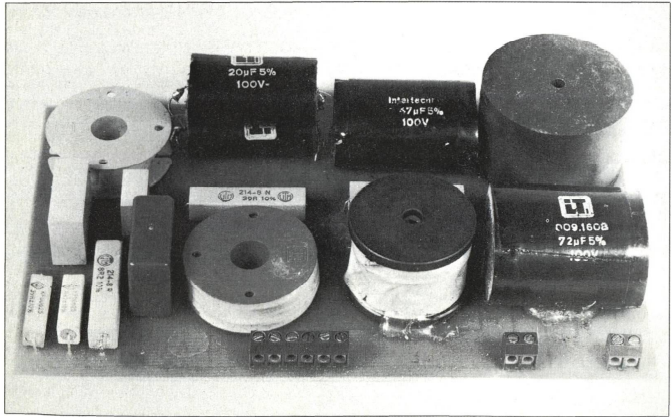

Zuständig für korrekte Frequenzaufteilung unter den Chassis in der Lautsprecherbox: Frequenzweiche. Spulen und Kondensatoren verarbeiten die Signale.

Die vergessene Schwester des Frequenzgangs: Phasengang

Am Schluß der vorangegangenen Folge ging es um frequenzabhängig wirkende Schaltungen: Die Reaktanzverhältnisse von Spulen und Kondensatoren untereinander oder zu den oft mit in der Schaltung enthaltenen Widerständen bestimmen den Frequenzgang von Hoch-, Tief- und Bandpässen. Frequenzabhängige Abschwächung von Spannungen - wie beispielsweise die starke Höhenabsenkung eines High-Filters - nimmt auch das ungeschulte Ohr leicht wahr. Eine andere Wirkung frequenzgangbeeinflussender Schaltungen läßt sich mit dem Gehör nicht so leicht dingfest machen: Sie verursachen zeitliche Verschiebungen zwischen Eingangs- und Ausgangssignal. Elektrotechniker sprechen von Phasenverschiebungen. Liegt Wechselspannung an einem Widerstand-Kondensator-Tiefpaß, dann lädt und entlädt sich der Kondensator im Rhythmus ihrer Frequenz über den vorgeschalteten Widerstand.

Ähnlich wie das Füllen eines Eimers mit Wasser aus einem Gartenschlauch seine Zeit braucht, dauert es eine Weile, bis der durch den Widerstand fließende Strom den Kondensator geladen hat. Bei niedrigen Frequenzen geht das allerdings, ohne daß eine merkliche Phasenverschiebung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung feststellbar ist. Zwar muß immer eine kleine Differenz zwischen Eingangsspannung und der Spannung des Kondensators vorhanden sein, damit überhaupt ein Ladestrom durch den zwischengeschalteten Widerstand fließt. Die Umladevorgänge des Kondensators erfolgen bei niedrigen Frequenzen jedoch schnell genug, so daß dessen Spannung - die ja von der aufgenommenen Ladungsmenge abhängt - der Eingangsspannung gut folgen kann.

Je höher die Frequenz der Eingangsspannung wird, desto weniger Zeit bleibt fürs Umladen. Weil der vorgeschaltete Widerstand den Ladestrom begrenzt, wird der Kondensator nicht mehr schnell genug geladen, seine Spannung kann nun der Eingangsspannung nicht mehr exakt genug folgen. Ihr zeitlicher Verlauf ist daher gegenüber dem der Eingangsspannung verzögert.

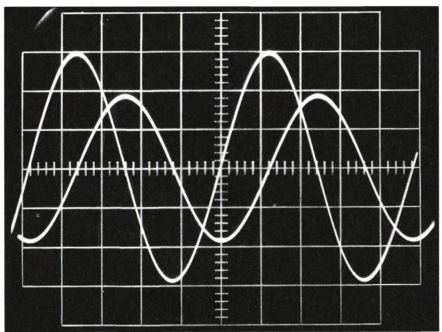

Wenn sich das Ausgangssignal verspätet: Das Foto zeigt den auf dem Bildschirm eines Oszilloskops sichtbar gemachten zeitlichen Verlauf der Spannungen an einem Tiefpaß. Die am Eingang anstehende Spannung (Kurve mit großer Amplitude) gelangt abgeschwächt und mit Verspätung (Phasenverschiebung) zum Ausgang der Schaltung.

Nicht nur Tiefpässe, sondern alle frequenzgangverändernden Schaltungen aus Spulen und Kondensatoren verursachen Phasenverschiebungen. Besondere Beachtung muß der Lautsprecherentwickler den von der Frequenzweiche bei den Übergangsfrequenzen verursachten Phasenverschiebungen schenken. Denn um das letzte Quentchen an Ortungsschärfe und Räumlichkeit herzugeben, muß die Weiche nicht nur für saubere Trennung der Übertragungsbereiche der einzelnen Chassis sorgen, sondern auch möglichst wenig Phasenverschiebungen verursachen. Sonst strahlen Tief- und Mitteltöner in der Nähe der Übergangsfrequenz, wo beide gemeinsame Sache machen, phasenversetzt ab. Durch Interferenzen kann dies zu klangverfälschenden Auslöschungen im Schalldruckfrequenzgang auf Achse führen. Manchmal muß die unzureichende Akustik des heimischen Wohnzimmers mit einem Equalizer korrigiert werden. Weil Equalizer aber nicht am Frequenzgang biegen können, ohne die Phase zu drehen, sind sie bei manchen HiFi-Freaks verpönt. Je schärfer - die Techniker haben den Frequenzgang vor Augen und sagen daher „steilflankiger“ - ein Filter wirkt, desto höher ist die von ihm verursachte Phasenverschiebung. Besonders steilflankige Filter sollen am Ausgang von CD-Playern Störfrequenzen des Digital-Analog-Wandlers oberhalb von 22 Kilohertz abblocken. Die Geräte mit 16-Bit-Wandlern benutzen schwierig herzustellende Filter aus sehr vielen Bauteilen, die am oberen Ende des Hörbereichs Phasenverschiebungen von über 700 Grad erzeugen. Dies entspricht einer Verzögerung von fast zwei Sinusschwingungen.

Der Stoff, aus dem die Elektronik ist: Halbleiter

Außer den Metallen, die den elektrischen Strom sehr gut leiten, und den fast stromundurchlässigen Isolatoren gibt es noch eine dritte in der Elektrotechnik wichtige Stoffgruppe: die Halbleiter. Zu ihnen zählen unter anderem die Elemente Germanium, Silizium und Selen. Das heute zur Bauteilefabrikation am meisten verwendete Material ist Silizium. Wie bei fast allen Festkörpern ordnen sich auch bei den Halbleitern die Einzelatome in regelmäßiger Form zu einem Kristallgitter an. Das läßt sich am besten anhand eines Modells beschreiben. Der Physiker Niels Bohr stellte sich die einzelnen Atome wie kleine Sonnensysteme vor: Die negativ geladenen Elektronen umkreisen auf ineinandergeschachtelten Bahnen den positiven Atomkern. Jede Bahn kann eine bestimmte Anzahl von Elektronen aufnehmen. Die jeweils äußerste Bahn ist jedoch nicht bei allen Stoffen voll besetzt.

ven Halbwelle ergänzt die Diode denjenigen Teil der Ladung, den inzwischen die angeschlossene Schaltung verbraucht hat.

Ideal wäre es, wenn eine Diode im Sperrzustand jeglichen Stromfluß unterbinden würde. Infolge kleinster, nicht vermeidbarer Unsauberkeiten bei der Herstellung und durch die immer vorhandene Eigenleitfähigkeit fließt ein geringer Sperrstrom. Er liegt allerdings bei üblichen Dioden in der Größenordnung von nur wenigen milliardstel Ampere und stört daher im allgemeinen nicht.

Geben den Tunern die Abstimmhilfe: Varicaps

Die durch den P/N-Übergang getrennten Hälften des Halbleiterkristalls einer Diode können als Platten eines Kondensators aufgefaßt werden. Bei in Sperrichtung anliegender Spannung ist die Übergangszone stromundurchlässig. Sie fungiert als Dielektrikum zwischen den Kondensatorplatten. Je höher die Sperrspannung steigt, desto breiter wird die Sperrschicht. Wie beim Plattenkondensator die Vergrößerung des Plattenabstandes eine Verringerung seiner Kapazität hervorruft, reduziert sich die Kapazität der Diode durch die Sperrschichtverbreiterung. Der Effekt tritt bei allen Halbleiterdioden mehr oder weniger stark auf.

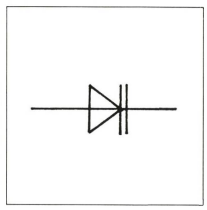

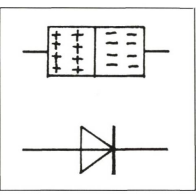

Die Elektroniker bezeichnen auf besonders stark ausgeprägte Variation der Kapazität gezüchtete Dioden kurz als Varicaps. Das Schaltbild symbolisiert durch den angedeuteten Kondensator an der Pfeilspitze die Besonderheit der Varicaps. Überall, wo eine Stellspannung Kapazitäten beeinflussen soll, sitzen Varicaps in den Schaltungen. Besonders häufig benutzen Tunerentwickler diese Dioden, um die bei AFC-Schaltungen oder Anwahl von vorher einprogrammierten Sendern nötige Nachstimmung des Oszillatorkreises zu realisieren.

Elektronenlawine stabilisiert Spannungen: Z-Dioden

Steigt die in Sperrichtung angelegte Spannung über einen bestimmten Grenzwert (je nach Diodentyp zwischen 70 und 1000 Volt) an, dann befreien sich - wie verabredet - plötzlich sehr viele Elektronen aus ihrer Bindung, und der Sperrstrom vergrößert sich. Unterwegs schlagen sie beim Zusammenstoß mit den Gitteratomen weitere Elektronen frei, so daß sich die Anzahl der freien Ladungsträger lawinenartig vergrößert. Lawinendurchbruch heißt auch das entsprechende Fachwort.

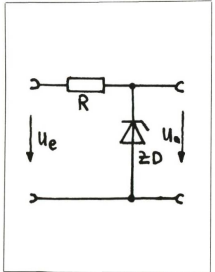

So stabilisiert die Z-Diode Spannung: Sobald Ue größer ist als die Durchbruchspannung Ua der Diode, läßt diese den Strom I durch. Und zwar immer so viel, daß die Spannung über dem Widerstand R die Differenz zwischen Ue und Ua ausgleicht. Daher bleibt Ua konstant, auch wenn sich Ue ändert.

Bei nicht eigens durch besondere Dotierung für diese Betriebsart hergestellten Dioden führt der Lawinendurchbruch infolge Überlastung meist zum Hitzetod. Dies kommt daher, daß anfänglich nur eng begrenzte Gebiete innerhalb des Kristalls durchbrechen. Infolge der Leistung, die dort als Produkt aus Strom und Spannung wie beim Widerstand anfällt und in Wärme umgesetzt wird, entwickelt sich an diesen Punkten starke Hitze - man spricht daher auch von „hot spots“ -, so daß der Halbleiterkristall dort regelrecht schmilzt. Durch entsprechende Dotierung erreichen die Halbleiterhersteller eine gleichmäßige Verteilung des Lawinenenfekts über den ganzen Kristall. Daher können keine hot spots entstehen. Die Diode erwärmt sich zwar infolge der von ihr umgesetzten Leistung, die Erwärmung findet jedoch überall gleichmäßig statt. Wenn der Strom nicht allzu hohe Werte annimmt, bleibt dies ohne Folge für die Lebensdauer.

Derartige Dioden mit kontrolliertem Durchbruchsverhalten heißen zur Würdigung des englischen Wissenschaftlers Zener Z-Dioden. Die Spannung, ab der ein Lawineneffekt einsetzt, läßt sich durch mehr oder weniger starke Dotierung bei der Herstellung bestimmen. Eine Z-Diode hilft, Gleichspannung zu stabilisieren. Zu diesem Zweck schalten die Elektroniker einen Widerstand in Reihe mit ihr. Die Diode selbst ist so gepolt, daß die Betriebsspannung in Sperrichtung anliegt. Das Ganze funktioniert wie ein Eimer mit einem Loch in der Seitenwand: Fließt Wasser hinein, dann steigt der Wasserspiegel so lange an, bis er das Loch erreicht. Das weiterhin zuströmende Wasser haut nun durch die Öffnung ab; das Niveau im Eimer bleibt konstant. Genauso die Spannung an der Z-Diode, sobald die Eingangsspannung der Stabilisatorschaltung die Durchbruchsspannung erreicht hat. Der nun fließende Strom bewirkt, daß der Vorwiderstand jede weitere Erhöhung der Eingangsspannung abfängt.

Aus dem direkt an den Übergang angrenzenden Gebiet der N-Zone dringen schon ohne außen angelegte Spannung alle freien Elektronen ins P-Gebiet ein und besetzen die dort vorhandenen Löcher. Das ist vorstellbar, wie wenn Halmasteine einen Teil des gegnerischen Feldes dicht an dicht besetzen. Genauso wie dann die im „Hinterland“ verbliebenen Steine des Gegners mangels vorhandener Lücken nicht mehr vorwärtsspringen können, ist durch die von eingedrungenen Elektronen hervorgerufene negative Ladung den Elektronen des weiter weg vom Übergang befindlichen P-Gebietes durch Abstoßung der Weg dorthin verbaut. Ebenso verhindert die mangels Rekombinationspartner im N-Gebiet vorhandene positive Überschußladung der Löcher, die positive Ladungsträger abstößt, das Vordringen weiterer Löcher.

Schließt man den Pluspol einer Batterie auf der N-dotierten Seite an und den Minuspol an der anderen, dann fließt kein Strom: Weil sich ungleichnamige elektrische Ladungen anziehen, wandern die verbliebenen freien Elektronen des N-Gebiets zum Batterie-Pluspol, die Löcher des P-Gebiets zum Minuspol, ln der Kristallmitte - am P/N-Übergang - verbreitert sich daher das Gebiet, wo keine beweglichen Ladungsträger mehr vorhanden sind, Stromfluß ist daher unmöglich. Bei umgekehrter Polung der Batterie stößt das elektrische Feld des Pluspols die Löcher der P-Zone ab, gleiches macht der Minuspol auf der N-Seite mit den dortigen Elektronen. Alle Ladungsträger bewegen sich also in Richtung des P/N-Übergangs, und die Sperrschicht wird schmäler. Überschreitet die angelegte Spannung den Wert 0,6 V, dann dringen, angetrieben vom gleichspannungserzeugten elektrischen Feld, Elektronen ins P-Gebiet ein, ebenso wie Löcher ins N-Gebiet gelangen. Die verstärkt einsetzenden Rekombinationsvorgänge binden beide Arten von Ladungsträgern, so daß Platz für die Nachrükkenden da ist. Die Batterie liefert Elektronen ins N-Gebiet nach, die sich in Richtung P/N-Übergang bewegen, und zieht gleichzeitig die aus Generation im P-Gebiet stammenden ab. Die dort vorhandenen Löcher wandern wiederum zum P/N-Übergang. Die fortlaufende Ladungsträgerbewegung ist gleichbedeutend mit Stromfluß.

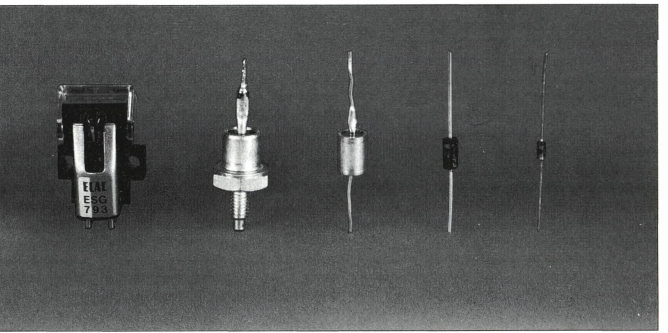

Manche sind fast so groß wie ein Tonabnehmer: Dioden verschiedener Strombelastbarkeit geben sich ein Stelldichein mit dem Elac ESG 793. Bei der Diode direkt neben dem Pick-up handelt es sich um ein besonders starkes Exemplar. Zwecks guter Kühlung läßt sie sich mit ihrem Gewinde direkt in einen metallenen Kühlkörper hineinschrauben.

Die Rückschlagventile der Elektronik: Halbleiterdioden

Dioden nutzen die Eigenschaft des P/N-Übergangs aus. Überall dort, wo Strom nur in einer Richtung fließen soll, sorgen Dioden dafür. Fast alle Elektronikschaltungen benutzen zum Betrieb Gleichspannung. Um diese aus dem Wechselstromnetz zu gewinnen, formt zunächst ein Trafo die Spannung von 220 Volt in eine geeignete Sekundärspannung um. Bei HiFi-Geräten liegt sie meist zwischen 15 und 50 Volt. Die Sekundärwicklung ist über eine Diode mit dem Lade-Elko des Netzteils verbunden. Zur Gewinnung positiver Gleichspannungen liegt hierbei die Kathode (das ist die N-Zone) am Elko, die Anode (P-Zone) hat Verbindung zur Sekundärwicklung des Trafos.

Die positive Halbwelle lädt über die in diesem Fall durchlässige Diode den Elko auf positive Spannung auf. Während der negativen Halbwelle sperrt sie und verhindert so das Umladen des Kondensators. Mit der nächsten positiv-Halbleiteratome besitzen auf der äußeren Bahn vier Elektronen. Da die Bahn aber insgesamt acht Stück aufnehmen könnte, greifen die gierigen Atome zu einem Trick, bilden ein Team und lagern sich so zusammen, daß jedes immer drei direkt benachbarte Atome hat. Die Struktur solcher Atomquartette erinnert an einen Container voll von den vor ein paar Jahren verbreiteten Tetraeder-Milchbeuteln. Nach diesem Modell steuert jedes beteiligte Atom zwei Elektronen aus seiner äußeren Schale zur Bindung bei. Diese jedem Quartett gemeinsamen Elektronen umkreisen nun in ständigem Wechsel mal das eine, dann wieder ein anderes Atom. So besitzt jedes zeitweilig acht Elektronen auf der Außenbahn, zu anderen Zeitpunkten - sozusagen als Ausgleich dafür - nur zwei.

Die Vorgänge im Halbleiterinnern sind in der Realität nicht ganz so einfach. Tatsächlich weiß kein Physiker ganz exakt über die Abläufe Bescheid. Ausgehend von diesem Modell, läßt sich jedoch der Mechanismus der elektrischen Leitfähigkeit von Halbleitern verdeutlichen. Solange sich die an der Bindung beteiligten Elektronen nicht vom zugehörigen Atomquartett entfernen, stehen keine freien Ladungsträger - die ja Voraussetzung der elektrischen Leitfähigkeit sind - zur Verfügung. Unter Einwirkung von Energie in Form von Licht oder Wärme befreien sich vereinzelt Elektronen aus ihrer Bahn und stehen für den Stromtransport bereit. An den Stellen, wo sie ursprünglich ihren Platz hatten, überwiegt nun die positive Ladung des dort verbliebenen Atomkerns, Physiker nennen diese Stellen im Kristallgitter Löcher.

Einbahnstraße für Strom und Spannung: Diode

Die Diode in zwei Darstellungsarten: So wie in der oberen Zeichnung stellen sich die Halbleiterphysiker den Aufbau einer Diode vor. Die linke Hälfte enthält durch P-Dotierung einen Überschuß an positiv geladenen Löchern, in der rechten Hälfte überwiegen infolge N-Dotierung die negativen Elektronen. Das Schaltsymbol auf der unteren Zeichnung verrät mehr über die Funktion. Eine Diode wirkt für den elektrischen Strom wie das Ventil im Fahrradschlauch für die Luft: Unter Spannung gesetzt, läßt bei richtiger Polung Strom in Pfeilrichtung fließen. Der Pluspol der Spannungsquelle muß dabei links angeschlossen sein. Bei umgekehrter Polung sperrt die Diode.

In Halbleitern beteiligen sich neben den Elektronen auch noch die Löcher am Stromfluß. Das Ganze kann man sich in etwa vorstellen wie beim Halmaspiel: Zieht ein Stein von seinem Platz weg, so hinterläßt er eine Lücke. Dafür füllt er weiter vorn allerdings eine andere aus. Der nachrückende nimmt im nächsten Zug den Platz seines Vorgängers ein und hinterläßt dafür noch weiter hinten wieder eine Lücke. Bei flüchtiger Betrachtung scheint sich die Lücke entgegen der Zugrichtung der Steine zu bewegen. Ähnlich bewegen sich unter dem Einfluß des elektronischen Feldes, das eine angeschlossene Spannungsquelle erzeugt, die Elektronen gemäß der Modellvorstellung von Loch zu Loch springend in Richtung Pluspol, die Löcher scheinen entgegengesetzt zu wandern. Der Fachausdruck für die Entstehung von Elektronen-Loch-Paaren heißt Generation (lat.: generi = entstehen). So, wie beim Halma der nachrückende Stein die Lücke schließt, die der vorangegangene hinterlassen hat, kommt es im Halbleiter vor, daß ein freies Elektron unterwegs von einem Loch angezogen wird und sich dort einnistet. Halbleiterphysiker nennen das Rekombination (lat.: recombinare = wiedervereinigen).

Generation und Rekombination erfolgen rein zufällig und an allen Stellen des Kristallgitters. Je mehr Energie von außen in Form von Wärme oder Licht auf das Material einwirkt, desto häufiger kommt es dazu. Weil sich dadurch die Anzahl der vorhandenen freien Ladungsträger erhöht, steigt als Folge davon die elektrische Leitfähigkeit. Man nennt sie Eigenleitfähigkeit, weil sie ohne Mithilfe anderer Stoffe zustande kommt. Sie ist bei reinem Halbleitermaterial allerdings einhundert- bis tausendmal geringer als in Metallen. Halbleiter lassen sich wegen ihres gegenüber Metallen relativ hohen Widerstands zwar nicht als Stromleiter einsetzen, dank ihrer Fähigkeit zu Generations-Rekombinationsvorgängen lassen sich jedoch daraus Bauelemente mit besonderen Eigenschaften herstellen.

Gezielte Verschmutzung schafft Ladungsträger: Dotierung

Das als Ausgangsmaterial meistbenutzte hochreine Silizium wird mit einer geringen Menge von Fremdatomen - also Atomen eines anderen Elements - verunreinigt. Die Techniker nennen das „dotieren“. Die Fremdatome, mit denen Halbleiter dotiert werden, besitzen aber nicht vier, sondern drei oder fünf Außenelektronen. Arsen - ein häufig verwendeter Dotierstoff - hat fünf davon. Beim Einbau ins Kristallgitter werden nur vier benötigt. Daher bleibt das fünfte Elektron jedes Arsenatoms ohne festen Platz im Halbleiterkristall zurück. Es kann sich unter dem Einfluß einer von außen einwirkenden Spannung bewegen und so zum Stromfluß beitragen. Wegen der negativen Ladung der vom Arsen beim Einbau ins Halbleitermaterial abgegebenen Elektronen spricht der Physiker von N-Dotierung.

Beim Dotieren mit Indium entstehen dagegen zusätzliche Löcher. Dieses Element hat nur drei Außenelektronen, so daß an der Stelle, wo es ins Kristallgitter eingebaut ist, ein fremdes Elektron ins Bindungsgeschehen mit einbezogen wird, das dann an anderer Stelle fehlt. Wegen der in der Umgebung des Lochs herrschenden positiven Ladung spricht man von P-Dotierung. Durch N-Dotierung der einen und P-Dotierung der anderen Hälfte eines Halbleiterkristalls entsteht in der Mitte eine Übergangszone, wo die verschiedenen Dotierungen sich treffen: der P/N-Übergang.

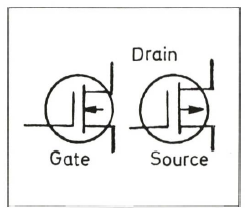

Transistoren — die Aktivisten der Elektronik

Die in den bisherigen Folgen behandelten Bauelemente haben trotz großer Unterschiede in ihrer Funktion eines gemeinsam: Alle besitzen nur jeweils zwei Anschlüsse. Die Kenngrößen dieser Bauteile bestimmen den Zusammenhang zwischen angelegter Spannung und fließendem Strom. Die in den bisherigen Folgen behandelten Bauelemente haben trotz großer Unterschiede in ihrer Funktion eines gemeinsam: Alle besitzen nur jeweils zwei Anschlüsse. Die Kenngrößen dieser Bauteile bestimmen den Zusammenhang zwischen angelegter Spannung und fließendem Strom.

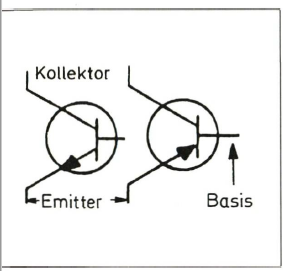

Aktive elektronische Bauelemente können im Gegensatz zu den bisher beschriebenen passiven Bauteilen ihre Stromleitfähigkeit verändern. Der heute am meisten verbreitete Vertreter der aktiven Gattung ist der Transistor. Diese Bezeichnung ist aus zwei englischen Wörtern zusammengezogen: to transfer = übertragen, resistor = Widerstand. Diese dreibeinigen Stromverstärker wirken ähnlich wie ein Relais. Mit geringer Steuerleistung am Eingangsanschluß gefüttert, können sie am Ausgang große Ströme und Spannungen schalten. Während das Relais aber nur zwei Zustände - Ein oder Aus - kennt, gibt es beim Transistor auch Zwischenstadien. Der zwischen den Hauptanschlüssen Kollektor und Emitter fließende Strom ist immer um einen bestimmten Faktor größer als der in den dritten Anschluß - die Basis - fließende Steuerstrom.

Ein einfacher Transistor sieht so aus: Zwischen zwei N-do-tierten - das heißt künstlich mit Elektronen (negativ geladenen Teilchen) überfüllten - Enden eines Siliziumstäbchens liegt ein P-dotiertes Gebiet. So ergibt sich eine NPN-Zonenfolge, deren Wirkung durch das Zusammenspiel der P/N-Übergänge bestimmt wird.

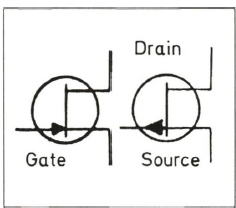

Auf den Emitterpfeil kommt es an: Beim NPN-Transistor zeigt er von der Basis weg, beim PNP-Typ zu ihr hin.

Liegt am P-Anschluß - das ist die Basis des Transistors - positive Spannung gegenüber einem der N-Anschlüsse, dann läßt der dazwischen befindliche P/N-Übergang genau wie eine gewöhnliche Diode ab einer gewissen Schwellenspannung Strom fließen. Aus dem N-Gebiet dringen dabei Elektronen in die P-dotierte Basiszone ein. Das N-Gebiet, das Ladungsträger aussendet, nennen Elektroniker Emitter (lat. emittere = aussenden).

Die vom Emitter in die Basiszone gelangten Elektronen rekombinieren mit den dort vorhandenen Löchern und schaffen so Platz für die immer weiter nachströmenden Elektronen. Neue Löcher entstehen durch Abwandern negativer Ladungsträger aus der Basis zum dort angeschlossenen Batteriepluspol. Sobald am anderen N-Anschluß des Transistors höhere positive Spannung liegt, rekombinieren nicht mehr alle vom Emitter ausgesandten Ladungsträger in der sehr schmalen Basiszone. Das stärkere elektrische Kollektor- Basis-Feld (lat. colligere = sammeln) zieht sehr viele aus der Basis ab. Der Faktor, um den sich Kollektor- und Basisstrom unterscheiden, nennt sich Stromverstärkung des Transistors. Je höher der Basisstrom, desto mehr der vom Emitter stammenden Ladungsträger wandern aus der Basiszone zum Kollektor ab. Der Basisstrom steuert also den wesentlich größeren Kollektorstrom.

Neben dem Aufbau mit der Schichtenfolge NPN im Halbleitermaterial gibt es auch Transistoren, die spiegelbildlich - als PNP-Typen - konstruiert sind. Der Emitter liefert statt der Elektronen Löcher - also positive Ladungsträger - in die an negativer Spannung liegende Basis. Auch der Kollektor ist beim PNP-Transistor gegenüber dem Emitter negativ gepolt, um die positiven Ladungsträger aus der Basis einfangen zu können.

Sowohl beim NPN-Transistor als auch beim PNP-Transistor sind am Stromfluß Ladungsträger beider Polaritäten beteiligt. ln den N-Gebieten übernehmen Elektronen den Stromtransport, in den P-Gebieten sind es die Löcher. Daher sprechen Techniker von Bipolartransistoren, wenn sie PNP- oder NPN-Typen meinen (bi = lateinische Vorsilbe für „zwei“).

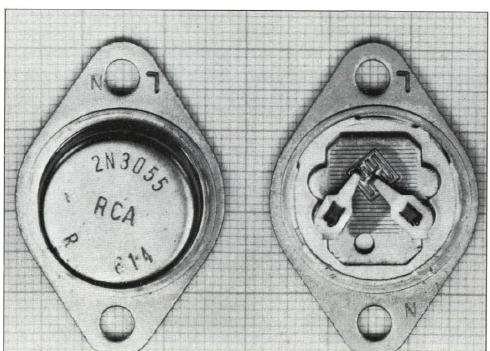

Eigentlich Mogelpackungen: Zwecks guter Wärmeableitung sind Leistungstransistoren in großen Gehäusen verpackt. Im Innern tut ein nur 5x5 Millimeter kleiner Chip Dienst.

Transistoren in Aktion - gebräuchliche HiFi-Ausgangsstufen

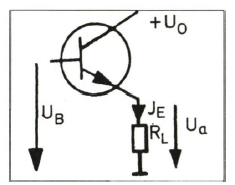

Ein Transistor und ein Widerstand: So sieht die in Vorverstärkern gebräuchliche Eintakt-A-Schaltung aus.

Die Basis-Emitter-Durchlaßspannung des Transistors beträgt naturgegeben genau wie bei der Diode etwa 0,6 Volt. Sobald die Spannung UB an der Basis größer wird als dieser Grenzwert, fließt Basisstrom in den Transistor. Der Basisstrom wiederum steuert den Emitterstrom IE. In der gekennzeichneten Schaltung folgt daher ab einer Eingangsspannung von 0,6 Volt die Ausgangsspannung am Emitter dem Eingang.

Der Emitterstrom IE, den der Transistor durch den Lastwiderstand RL schickt, ist hierbei um den Faktor B - die Stromverstärkung - größer als der Basisstrom 1B. Um den Emitterstrom liefern zu können, muß sich der Transistor ihn zum großen Teil aus der am Kollektor angeschlossenen Spannungsquelle U0 holen. Der Nutzen dieser Schaltung besteht darin, daß die Spannungsquelle, welche die Eingangsspannung liefert, vom Basisstrom nur gering belastet wird. Währenddessen liefert der Transistor am Ausgang große Ströme in den Lastwiderstand RL.

Soll die Ausgangsspannung UA nicht nur positive, sondern auch negative Werte annehmen, muß die Schaltung gar nicht mal wesentlich modifiziert werden. Es genügt, am Transistor positive, am Widerstand negative Spannung anzulegen, schon kann die Ausgangsspannung positive und negative Werte annehmen.

Dieser sogenannte Eintakt-A-Verstärker - viele Vorstufen arbeiten nach diesem Prinzip - hat aber einen Nachteil: Er kann zwar hohe positive Ausgangsströme liefern, wenn der Transistor zügig „auf“ macht, negative

Ströme, also solche, die vom Lastwiderstand in den Verstärker hineinfließen, werden aber vom Emitterwiderstand begrenzt. Macht man ihn kleiner, wiegt dieser Mangel zwar nicht mehr so schwer, dafür muß aber ein sehr hoher Ruhestrom der Schaltung in Kauf genommen werden. Aus diesem Grunde sind HiFi-Endstufen in der Regel als komplementäre Gegentaktverstärker aus NPN- und PNP- Transistoren aufgebaut.

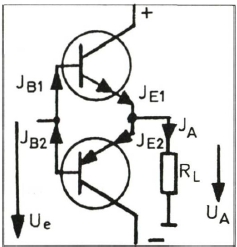

In den meisten HiFi-Endverstärkern anzutreffen: NPN- und PNP-Transistor in Gegentaktschaltung.

Ist UE positiv, dann leitet die Basis-Emitter-Diode des oberen NPN-Transistors; der Strom IB, verursacht nun den wesentlich größeren Emitterstrom IE1. Dieser fließt über den am Ausgang angeschlossenen Lastwiderstand - im Falle der HiFi- Endstufe ein Lautsprecher. Nimmt UE negative Werte an, dann sperrt der NPN- Transistor, und der untere PNP-Typ übernimmt mit seinem Strom IE2 die Aufgabe, den Strom IA durch den Lastwiderstand zu liefern. So kann die Schaltung sowohl negative als auch positive Halbwellen der Eingangswechselspannung an den Lautsprecher weitergeben.

Der Vorteil dieser Gegentaktschaltung liegt darin, daß der jeweils inaktive Zweig zur Stromversorgung sperrt und so keine unnötigen Ruheströme fließen. In der gezeichneten Primitivversion treten allerdings in dem Teil des Eingangssignals, in dem die Eingangsspannung UE zwischen + 0,6 und - 0,6 Volt liegt, erhebliche Verzerrungen der Ausgangsspannung auf. Diese bleibt nämlich so lange auf 0 Volt, bis die Eingangsspannung den Schwellenwert von 0,6 Volt nach Plus oder Minus über- beziehungsweise unterschritten hat. Erst dann beginnt einer der beiden Transistoren, Strom zu leiten.

Weil die Verzerrungen immer dann entstehen, wenn ein Transistor die weitere Signalverarbeitung von seinem Kollegen übernimmt, heißen sie Übernahmeverzerrungen oder schön englisch Cross over distorsions. Hat es der Entwickler nicht verstanden, sie durch geschickte Schaltungsauslegungen zu eliminieren, dann klingt der Verstärker bei kleinen Lautstärken rauh und heiser.

Umgekehrt geht es auch - Inversbetrieb

Wegen der symmetrischen Schichtenfolge - NPN rückwärts gelesen ergibt wieder NPN, ebenso geht das bei PNP - lassen sich bei Bipolartransistoren Kollektor- und Emitteranschluß in der Schaltung theoretisch vertauschen. Ein auf diese Art umgedreht eingebauter Transistor (Invers-Betrieb) erfüllt allerdings in der Praxis nur noch eingeschränkt seinen Zweck. Die Ursache ist, daß zwecks Optimierung der Transistoreigenschaften Kollektor und Emitter unterschiedlich geformt sind. Der Kollektor besitzt meist die größere Fläche, damit er möglichst viele Ladungsträger aus der Basis einfangen kann. Das ergibt eine hohe Stromverstärkung und macht den Aufbau trotz symmetrischer Schichtenfolge unsymmetrisch. Beim Betrieb mit vertauschten Emitter- und Kollektoranschlüssen reduziert sich die Stromverstärkung gegenüber dem Normalbetrieb. Ebenso leidet auch eine andere Kenngröße: Die maximale Spannung, die zwischen Kollektor und Emitter anliegen darf, ohne daß der Transistor ähnlich wie eine Diode infolge Sperrschichtdurchbruch seinen Geist aufgibt, ist geringer als bei Betrieb mit korrekt gepolten Anschlüssen.

Eine andere Eigenschaft des Transistors erfährt durch den Inversbetrieb jedoch eine erfreuliche Verbesserung. Im völlig durchgesteuerten Zustand - also bei maximalem Kollektorstrom - ist die Kolektor-Emitter-Strecke des „normal“ betriebenen Transistors nicht etwa ein Kurzschluß, sondern besitzt noch eine Restspannung. Diese ist ähnlich wie bei der Diode nötig, damit überhaupt Strom fließt. Die Restspannung beim Transistor liegt in der Größenordnung von etwa 0,2 Volt. Vertauscht man Emitter und Kollektor, dann verringert sich die Restspannung drastisch bis auf Werte von weniger als 10 Millivolt.

Derart eingesetzte Transistoren schalten mit genauso niedriger Restspannung wie ein mechanischer Kontakt. Sie erledigen die Schaltvorgänge jedoch gleichzeitig wesentlich präziser und schneller als dieser: Das durch Aufeinanderprallen der beiden Hälften eines mechanischen Kontakts beim Schließen entstehende Kontaktprellen entfällt beim Transistor.

Klein - mini - LSI

Nachdem die Elektroniker sich an den Transistor gewöhnt hatten, wurden ihre Schaltungsentwürfe immer verwegener und komplizierter, Um die inzwischen röhrenlosen HiFi-Verstärker platzsparend und kostengünstig aufzubauen, stiegen viele Hersteller von den zu Röhrenzeiten üblichen frei verdrahteten Chassis auf gedruckte Schaltungen um. Dort stecken die Bauteileanschlüsse in Löchern einer Trägerplatte. Auf dieser werden sie dann mit der auf einer oder beiden Plattenseiten aufgeklebten dünnen Kupferschicht verlötet.

Die Kupferkaschierung der Trägerplatte wurde vorher durch Wegätzen unerwünschter Teile zu einem System von Leitungen umgestaltet, das die elektrischen Verbindungen aller Bauteile herstellt. Mit Leiterbahnen auf einer oder beiden Seiten oder sogar als Multilayerplatte, die bis zu 16 Leiterbahnebenen in sandwichartiger Anordnung enthält, sind diese gedruckten Schaltungen die am weitesten verbreitete Art, elektronische Schaltungen aufzubauen.

Im Zuge weiterer Miniaturisierung entstanden die Hybridschaltungen. Als Bauteileträger fungiert bei ihnen ein dünnes Keramikplättchen, darauf sind die Leiterbahnen aufgedruckt. Die Bauteile, die in den Hybrids Dienst tun, besitzen keine Anschlußdrähte, sondern lediglich metallisierte Enden, mit denen sie direkt auf die Leiterbahnen der Trägerplatte gelötet werden. Widerstände sind in solchen Schaltungen als Einzelbauteile oft nicht mehr anzutreffen. Dort, wo der Widerstand in der Schaltung sitzen soll, stellt man die Leiterbahnen statt aus dem gut leitenden Kupfer aus einer Paste her, die aufgedruckt wird und sich nach kurzer Trocknung verfestigt hat.

Den Widerstandswert bestimmen die Mischung, aus der die Paste hergestellt ist, sowie die Breite und Länge der Widerstandsbahn. Kommt es auf genaue Einhaltung bestimmter Werte an, dann kann der Widerstand durch gezieltes Wegbrennen der Schicht mittels Laserstrahl abgeglichen werden.

Der finnische HiFi-Professor Matti Otala bietet den Käufern seiner Endstufe Citation XX diesen Luxus eines lasergetrimmten Verstärkers. Das Herz der XX besteht aus einer Hybridschaltung. Nach der eigentlichen Fertigung gleicht ein gewissenhafter Techniker die in der Schaltung enthaltenen Widerstände so lange mit der Laserkanone ab, bis sich optimale Klangeigenschafteneinstellen und das Endprodukt das Placet des Meisters Otala findet.

Auch die Hybridtechnik erlaubt nur begrenzte Pakkungsdichten. Pro Quadratzentimeter bringen die Entwicklungsingenieure etwa fünf der besonders klein gebauten Spezialtransistoren unter. Mehr geht aus fertigungstechnischen Gründen nicht. Um die Anforderungen von Raumfahrt und Militär zu erfüllen, unternahmen Halbleiterentwickler verstärkt Anstrengungen in Richtung weiterer Miniaturisierung.

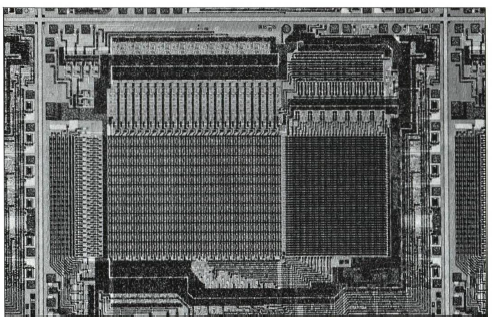

Anfang der sechziger Jahre gelang es, statt eines Transistors gleich mehrere samt den zugehörigen Leitungen auf ein und demselben Halbleiterkristall herzustellen. Solche Kristalle heißen Chips. Sobald die Fabrikanten die fehlerfreie Herstellung der Chips im Griff hatten, überschwemmte eine Flut verschiedenartiger Integrierter Schaltungen den Bauteilemarkt. Die kleinen, vielbeinigen Alleskönner machten sich natürlich sofort auch in der HiFi-Technik breit.

In Verstärkern sorgen ICs für korrekte Entzerrung und Verstärkung der Signale des Tonabnehmers. Andere erfüllen als elektronische Potentiometer ihren Zweck anstelle von Balance- und Lautstärkestellen. Nahezu alle Autoradios verwöhnen dank integrierter Schaltungen den Fahrer mit vorher nicht gekanntem Bedienkomfort.

Das neueste Spielzeug der HiFi-Freaks - der CD- Spieler - ist ohne integrierte Schaltungen undenkbar. Mikrorechenschaltungen, elektronische Speicher und Steuerwerke helfen mit, die Null- und Eins-Befehle, die der Laser aus der CD liest, von Fehlern zu befreien und dem richtigen Kanal zuzuordnen. Anschließend fabrizieren Digital-Analog-Wandler aus den Spannungssprüngen wieder die ursprünglichen Musiksignale.

In IC-Bausteinen sind bis zu 50 000 Transistoren auf einem einzigen Chip von nur fünf mal sieben Millimeter Abmessung untergebracht. Eine derartige Schaltung hätte, als konventionelle Leiterplatte hergestellt, ein Format von gut einem Quadratmeter.

Der aus dem englischen Sprachbereich entlehnte Fachausdruck für hochintegrierte Schaltungen heißt, Large Scale Integration1 - abgekürzt LSI. Das bedeutet etwa: Integration in großem Maßstab. Schaltungen mit noch mehr Transistoren pro Quadratzentimeter nennen sich VLSI (Very Large Scale Integration).