Die elektronische Übertragung von Bildern erfolgt durch Umwandlung elektrischer Signale und der Abbildung auf einer sogenannten Bildwandlerfläche. Dabei werden bei der Fernsehübertragung dieselben Basistechnologien verwendet wie beispielsweise beim Radio oder allgemeinhin bei der Funkübertragung (Telefon), da sowohl Bilder als auch Töne nichts anderes sind als elektromagnetische Wellen. So werden bei der elektronischen Bildaufnahme und -wiedergabe einzelne Bildpunkte nacheinander und Zeile für Zeile durch den bereits beschriebenen Elektronenstrahl „abgetastet“.

Anschließend wird jedes Bild in elektrische Signale zerlegt und als hochfrequente elektromagnetische Signale zu den einzelnen Empfängern übertragen. Dazu dient heute nicht nur die klassische Fernsehantenne, die Übertragung erfolgt darüber hinaus über Kabel, Satellit oder aber das IP-Signal. Im Bildempfänger werden die jeweiligen Signale wieder in Lichtpunkte umgewandelt, wie anhand des Prinzips der Kathodenstrahlröhre bereits beschrieben.

Auf der Leuchtschicht der jeweiligen Röhre wird das Bild nunmehr Punkt für Punkt zeilenförmig aufgebaut. Das klassische Fernsehbild besteht insofern aus Bildzeilen, die nacheinander „eingelesen“ werden. Die Frequenzen beziehungsweise die Geschwindigkeit des Bildaufbaus können dabei variieren, sind jedoch in jedem Fall so schnell, dass das menschliche Auge aufgrund seiner Trägheit weder die einzelnen Zeilen noch die separaten Bilder wahrnimmt, sondern den Film als Ganzes erkennt. Im Laufe der sich entwickelnden Fernsehtechnik haben sich verschiedene Normen und Bildübertragungsverfahren etabliert, die auf unterschiedliche Bildfrequenzen und -formate zurückgreifen. Hierauf wird im folgenden Kapitel noch gesondert eingegangen. Gerade zu Beginn des Fernsehens war eine parallele Übertragung – also Bild für Bild – aufgrund geringer Speicherkapazitäten ineffizient. Auch heute noch werden Vollbilder teilweise in zwei Halbbildern dargestellt, die versetzt gesendet werden. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer räumlichen und zeitlichen Diskretisierung. Damit ist pauschal die Gewinnung einer Teilmenge aus einer kontinuierlichen Daten- oder Informationsmenge gemeint, die das Ziel hat, die Übertragung wirtschaftlicher beziehungsweise effizienter zu gestalten. Dabei werden die Bildpunktinformationen seriell statt parallel übertragen, was zur Folge hat, dass die Menge der Bildpunkte reduziert werden kann und damit eine schnellere Übertragung möglich ist.

Bildrate/-frequenzen (24 bis 120 Hz)

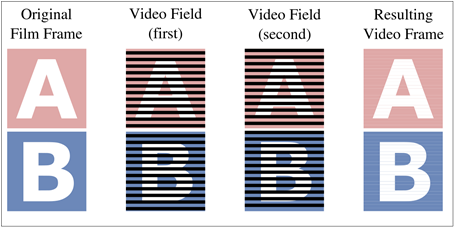

Die klassische Methode zur Bildübertragung seit der Erfindung des Fernsehens bildet das sogenannte Zeilensprung- oder Halbbildverfahren. Dabei werden zwei Halbbilder (Abbildung 45) nacheinander und Zeile für Zeile gesendet und empfangen, wobei beim ersten Halbbild mit der ersten Bildzeile begonnen wird. Demnach erfolgt zuerst die Abtastung der ungeraden Zeilen und im Anschluss die der geraden Bildzeilen. Als zweite Variante der Bildübertragung entwickelte sich das Vollbildverfahren, bei dem die vollwertigen Bilder nacheinander übertragen werden. Als einer der wichtigsten Parameter des Videosignals ist deshalb die Bildwechselfrequenz zu betrachten, die auch als zeitliche Diskretisierung oder Zeitauflösung bezeichnet wird.

Damit der menschliche Gesichtssinn die bewegten Bilder als einen zusammenhängenden Bewegungsablauf erfassen kann, war seinerzeit die Frage zu klären, wie viele Bilder pro Sekunde übertragen werden müssen. Als die Fernsehtechnik noch in den Kinderschuhen steckte, wurde bereits mithilfe des Daumenkinos (Abbildung 46) festgestellt, dass mindestens 20 Bilder pro Sekunde ausreichend sind, damit unser Auge beziehungsweise unser Gehirn eine scheinbar gleichmäßige Bewegung wahrnimmt. Bevor das Fernsehen Einzug in die heimischen Wohnzimmer hielt, waren Filme nur im Kino zu sehen. Hier wurden 24 (Voll-)Bilder pro Sekunde gezeigt, wie es auch heute noch im modernen Cinema grundsätzlich üblich ist.

Allerdings ist dieser vermeintlich langsame Bildwechsel, der mit Dunkelpausen verbunden ist, für unsere Wahrnehmung mit einem erheblichen Kraftaufwand verbunden. Die rezeptiven Felder (vgl. Kapitel „Kontrast/Schärfe“) müssen permanent zwischen Erregung und Hemmung der Neuronen wechseln, was auf Dauer sehr anstrengend ist und als ein unangenehmes Flackern empfunden wird. Je schneller der Bildwechsel, desto geringer erscheint dieses Großflächenflimmern, bei dem das menschliche Auge auf alle Bildpunkte gleichzeitig reagieren muss. Erst ab einer Bildrate über 50 Hz (also mehr als 50 Bilder pro Sekunde) wird die sogenannte Flimmer-Verschmelzungsfrequenz erreicht, bei der diese für den Menschen unangenehme Erscheinung verschwindet (Abbildung 47).

Kino

Aber auch die Helligkeit des Bildes und der Blickwinkel sind ausschlaggebend für die Flimmerempfindlichkeit. Im Kino werden die Filmbilder deshalb in einem weitgehend abgedunkelten Umfeld zwei- oder dreimal projiziert. Daraus ergibt sich eine Verdopplung der Dunkelpausen bei einer Flimmerfrequenz von 48 Hz (doppelte Projektion) beziehungsweise 72 Hz (dreifache Projektion). Auch die Leuchtdichte der Kinoleinwand liegt unter 50 cd/m2, was die Helligkeit der Bildwiedergabe dimmt und damit die Flimmerempfindlichkeit verringert. Gerade im Zusammenhang mit stereoskopischen Anwendungen (3D) wird mittlerweile empfohlen, die Bildwechselfrequenz in allen Formaten zu erhöhen. Kino- und Fernsehstandards sollten demnach mit 80, 100 oder sogar 120 Bildern pro Sekunde arbeiten, denn eine höhere Bildwiederholungsrate kann (gerade bei 3D-Filmen) die Qualität erheblich verbessern, da sie das Bildflimmern beziehungsweise -ruckeln und damit die Bewegungsunschärfe vermindert. Im Rahmen der Digitalisierung der Formate für Kinofilme (High Frame Rate: HFR/HFR 3D) etablierte sich Digital Cinema Initiatives (DCI) als entsprechender Standard.

In Deutschland wurde der erste Kinofilm im Jahre 2012 mit 48 Bildern pro Sekunde veröffentlicht (Der Hobbit). Die Fortsetzung von James Camerons „Avatar“, dessen Kinostart für 2017 vorgesehen ist, soll mit 60 Bildern pro Sekunde gedreht und projiziert werden. Dafür müssen die Kinos entsprechend auf Projektoren umrüsten, die die erforderlichen 96 beziehungsweise 120 Hz beherrschen. Der erste HFR-3D-Projektor mit 60 Bildern pro Sekunde wurde im Jahre 2013 im österreichischen Cinepoint in Tirol installiert.

Fernsehen

Im Laufe der Entwicklung der Fernsehtechnik erhöhte sich die Anzahl der Bildzeilen, bis sich schließlich zwei Werte etablierten. In Europa ergab sich schon allein aus der traditionellen Frequenz des Netzwechselstroms von 50 Hz eine Festlegung von 625 Zeilen pro Bild, was 25 Vollbildern in der Sekunde und damit einer Bildrate (Halbbilder) von 50 Hz entsprach (15625 Zeilen pro Sekunde: PAL). Parallel dazu wurde der US-amerikanische Standard von 30 Vollbildern pro Sekunde festgelegt, was wiederum 525 Zeilen pro Bild beziehungsweise 15750 (NTSC) zu bildende Zeilen in der Sekunde entspricht (vgl. Kapitel: Fernsehnormen).

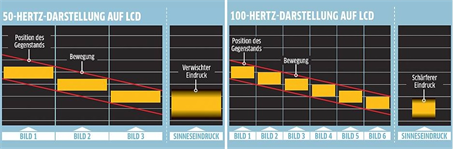

Aufgrund der bestehenden Fernsehnormen (in Europa) funktioniert auch mit der Halbleitertechnik bei modernen digitalen Videosignalen die Fernsehbildübertragung auf der Basis einer Bildwiederholungsfrequenz von 50 Hz. Allerdings setzt sich allmählich - schon allein aufgrund der mittlerweile sehr großen Fernsehgeräte - eine verdoppelte Bildwiederholungsfrequenz (100 Hz) durch. Denn das bereits beschriebene Großbildflimmern erhöht sich vor allem bei Standbildern oder aber ruckartigen Bewegungen beziehungsweise Kameraschwenks, je größer der Bildschirm ist. Allerdings arbeiten auch hier manche Fernsehgeräte mit der einfachen Methode, die einzelnen Halbbilder doppelt zu projizieren. Die daraus resultierenden Qualitätseinbußen machen sich vor allem an „ausgefranzten“ horizontalen Laufschriften (z.B. Börsenticker) bemerkbar. Teurere Geräte verfügen über eine aufwendige Technologie, die es ermöglicht, die empfangenen Bilder neu zu berechnen, bevor sie dargestellt werden. Bewegtbilder erscheinen hier flüssiger. Doch grundsätzlich kann die Qualität der Bilder nur so gut sein, wie sie einst aufgenommen wurden.

Auszug aus dem BUROSCH-Praxishandbuch: "Medientechnik"